准噶尔盆地西部坳陷带二叠系构造-地层层序与盆地演化*

殷树铮 郭文建 李新宁 周志超 刘文辉 焦立新 何登发

1 中国地质大学 (北京)能源学院,北京 100083

2 中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依 834000

3 中国石油吐哈油田分公司勘探开发研究院,新疆哈密 839009

准噶尔盆地位于古亚洲洋构造域,是中国重要的大型含油气复合—叠合盆地 (何登发等,2004a,2004b;况军和齐雪峰,2006)。二叠系是准噶尔盆地重要的含油层系,盆地腹部二叠系从西至东地层厚度差异明显,具西厚东薄特征,其中盆地西部的凹陷 (玛湖凹陷、沙湾凹陷和盆1井西凹陷)埋深较大,二叠系地层发育齐全,油气资源丰富(支东明等,2018;唐勇等,2019;胡潇等,2020),探明储量约为27.02×108t,而盆地东部的凹陷 (阜康凹陷和东道海子凹陷)以中、上二叠统地层为主,探明油气储量约为2.13×108t,远小于西部。准噶尔盆地东、西部油气储量差异如此显著,而构造和沉积体系通常控制着陆相盆地内的油气成藏,因此可以尝试从这2个方面来探究盆地东、西部凹陷内油气差异的原因。

二叠纪是准噶尔盆地关键的构造变革期。北疆地区洋盆的俯冲消减及岛弧和地体的拼合于晚石炭世结束,至二叠纪整个准噶尔地区进入后碰撞伸展阶段,盆地周缘广泛发生后碰撞岩浆活动 (韩宝福等,1999,2006;舒良树等,2005),并伴生大规模的区域成矿作用及区域性的伸展叠加走滑作用(肖文交等,2006),造成准噶尔盆地二叠纪构造环境复杂。对二叠纪准噶尔盆地的属性也一直存在2种不同的认识:(1)裂陷或裂陷—裂后伸展坳陷盆地 (吴庆福,1986;赵白,1992;蔡忠贤等,2000;陈发景等,2005;吴孔友等,2005;方世虎等,2006;Tangetal.,2021);(2)前陆盆地 (赖世新等,1999;陈书平等,2001;陈新等,2002;陈业全和王伟锋,2004a)。此外,准噶尔盆地二叠纪沉积环境由海转陆,进入一个全新的陆内演化阶段,但前人对该盆地构造和沉积环境的研究主要集中在三叠纪以来,对于深部特别是中下二叠统的研究也仅集中在玛湖凹陷,而盆1井西凹陷和沙湾凹陷研究相对较少。基于此,文中立足于准噶尔盆地西部各个凹陷的构造特征,分别解析这些凹陷的结构,并将它们作为整体进行研究,这对于揭示二叠纪准噶尔盆地的性质及二叠纪以来该盆地的陆内演化过程具有重要的意义。

1 区域地质背景

1.1 大地构造演化背景

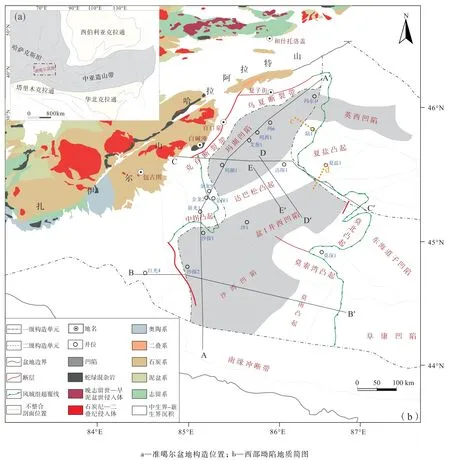

准噶尔盆地位于西伯利亚板块、哈萨克斯坦板块和塔里木板块的交汇部位(图1-a),周缘被3条古缝合带和相应地体所围限,它们分别是西北缘达尔布特缝合带及西准噶尔地体、南缘的北天山缝合带及北天山古生代增生褶皱带、东北缘的卡拉麦里缝合带及东准噶尔地体 (张磊,2019)。准噶尔地区可分为西准噶尔、准噶尔盆地和东准噶尔3个构造单元,其中西准噶尔现今为哈萨克斯坦山弯构造北翼1个二级山弯构造 (Şengöretal.,1993),而准噶尔盆地西北缘为1条北东向弧形展布的晚古生代—中生代早期的大型冲断带,属于扎伊尔推覆体的前缘,呈自西向东的前展式逆冲推覆构造 (何登发等,2018;梁宇生,2019)。

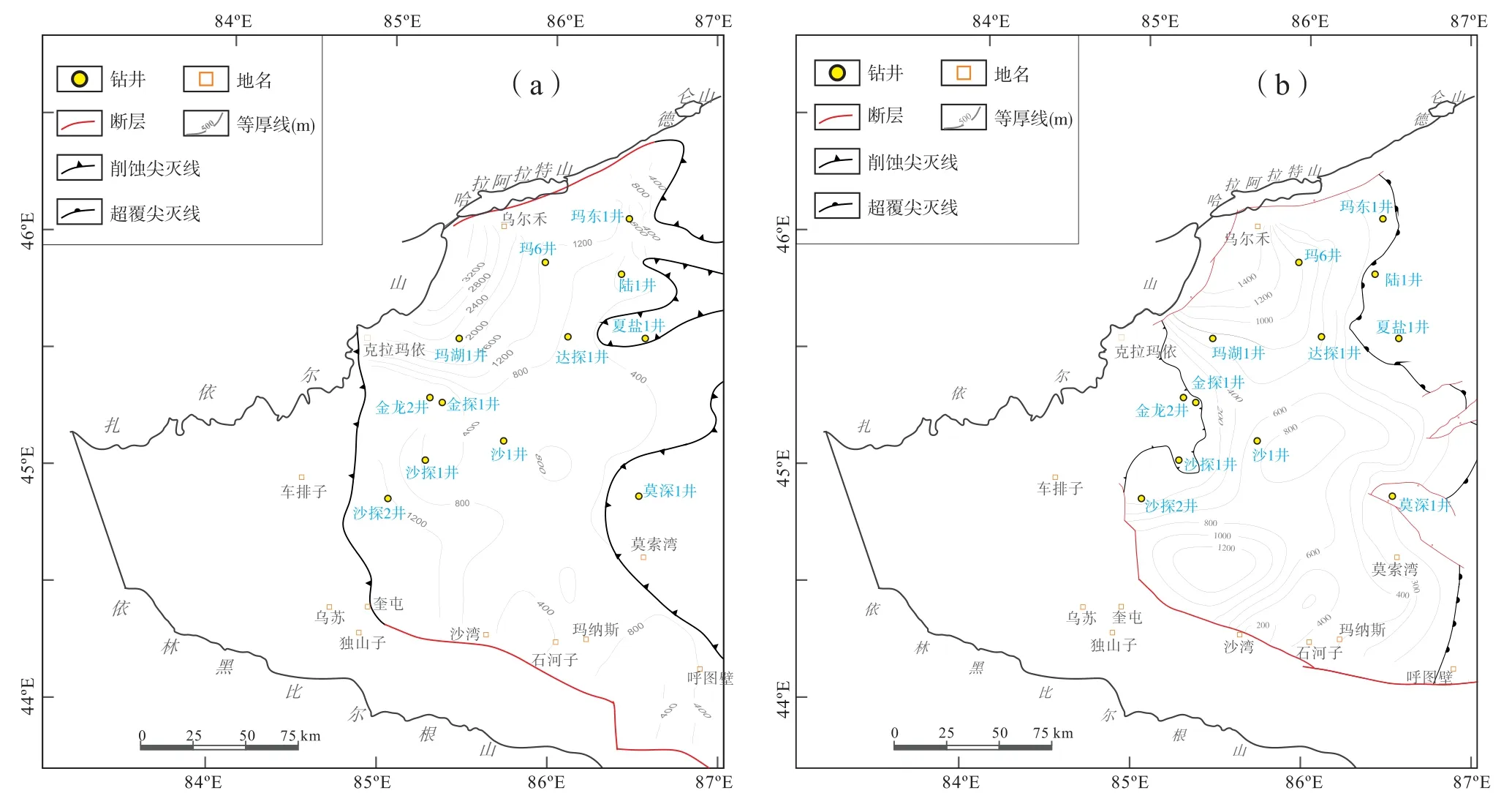

图1 准噶尔盆地西部坳陷带构造位置 (a)及地质简图 (b)(据路玉,2018)Fig.1 Tectonic location and geological sketch map of West Depression in Junggar Basin(after Lu,2018)

西准噶尔地区的古准噶尔洋位于山弯构造的东部。自晚古生代以来,板块的俯冲碰撞和岛弧增生拼贴围绕在准噶尔盆地周缘,造成了该地区具有复杂的大地构造环境,并先后经历了海西、印支、燕山和喜马拉雅4期构造运动,形成了现今构造格局复杂的大型复合—叠合盆地 (吴庆福,1986;陈业全和王伟锋,2004b;曲国胜等,2008,2009)。由于前寒武系基底被广泛覆盖,造成对该地区基底性质的认识素来存在争议,目前主要有3种观点:(1)前寒武结晶基底(张耀荣,1982;韩宝福等,1999;张季生等,2004);(2)古生代洋壳或岛弧拼合体(王方正等,2002;曾广策等,2002;胡霭琴和韦刚健,2003);(3)双重基底,即前寒武纪结晶基底和古生代褶皱基底或岛弧拼贴基底(左龙凭等,1999;李锦轶等,2000;邵学钟等,2008;赵俊猛等,2008;Zhouetal.,2018;Zhaoetal.,2019)。西准噶尔残余洋盆在石炭纪关闭 (Han and Zhao,2018),使得准噶尔盆地西部在二叠纪进入陆相沉积环境,主要发育河流—湖泊—三角洲相的碎屑沉积。准噶尔盆地周缘及西部火山岩地球化学特征表明,晚石炭世晚期—早二叠世,准噶尔盆地进入后造山伸展阶段(马飞宙等,2020),盆地西部广泛发育裂谷岩浆事件,如盆地西北缘下二叠统佳木河组(P1j)发育双峰式火山岩、玛湖凹陷风城组(P1f)发育与火山活动有关的碱湖沉积(汪梦诗等,2018;张元元等,2018)。

玛湖凹陷、沙湾凹陷及盆1井西凹陷为准噶尔盆地西部三大凹陷,在构造上属准噶尔盆地中央凹陷西部,西与西部隆起相接,南邻南缘冲断带,北与陆梁隆起相连,东部以莫北、莫南和莫索湾凸起与腹部的东道海子凹陷和阜康凹陷相分隔,达巴松凸起将玛湖凹陷东南部与盆1井西凹陷西北部分开(图1-b)。准噶尔盆地西部紧邻西部造山带的冲断前锋,其构造-沉积演化受相邻造山带的控制(邢强等,2008;许建东等,2008)。

1.2 地层特征

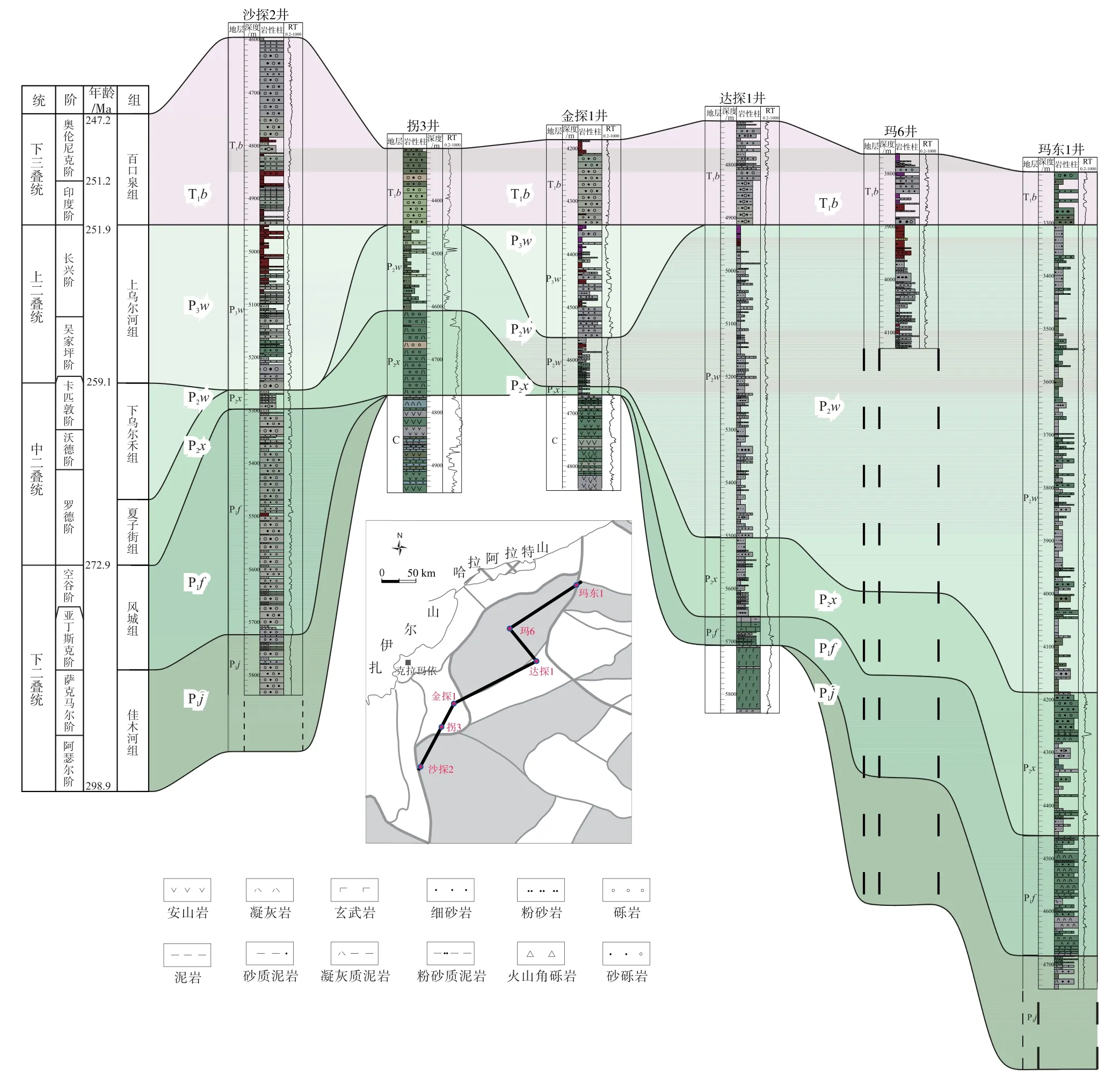

受基底非均一性和西部造山带挤压隆升影响,从准噶尔盆地西部隆起至凹陷区,石炭系—第四系地层整体呈向东倾 (盆地内部)的单斜形态,凹陷内发育巨厚的石炭系—第四系。深部层系主要由石炭系 (上、下石炭统)、二叠系 (由下至上为佳木河组、风城组、夏子街组、下乌尔禾组和上乌尔禾组)及三叠系组成(图2),侏罗系、白垩系、古近系、新近系和第四系组成上覆地层。下石炭统—下二叠统发育多套火山岩及火山碎屑岩的组合,石炭系为海相火山岩—碎屑岩沉积建造,下二叠统佳木河组 (P1j)以 “下碎屑岩上火山岩”的岩性组合为特征 (王韬等,2021),风城组 (P1f)以湖相碎屑沉积为主,其中玛湖凹陷内发育厚层的云质泥岩,见火山岩及火山碎屑岩。中二叠统夏子街组 (P2x)和下乌尔禾组 (P2w)发育大型湖泊相碎屑沉积,上二叠统上乌尔禾组 (P3w)—三叠系发育湖泊—三角洲相粗碎屑沉积(图2),为盆地内储层发育层段。

图2 准噶尔盆地西部石炭系—三叠系地层综合柱状图Fig.2 Comprehensive stratigraphic column of the Carboniferous-Triassic in western Junggar Basin

2 西部坳陷带的厘定

准噶尔盆地构造单元划分方案以晚海西期构造运动形成的盆地格局为基础(吴庆福,1986;杨海波等,2004)。基于最新钻井资料的获取、深反射地震资料品质的提升和其他地球物理资料的采集,目前对于盆地深部结构和二叠纪盆地性质的认识发生了较大的变化,因此在利用新的地球物理资料对盆地西部进行研究时,需要结合对盆地基底、盆内地层、盆地性质等方面的不同认识,以便能够更为准确地揭示准噶尔盆地二叠系的结构、构造及演化过程。

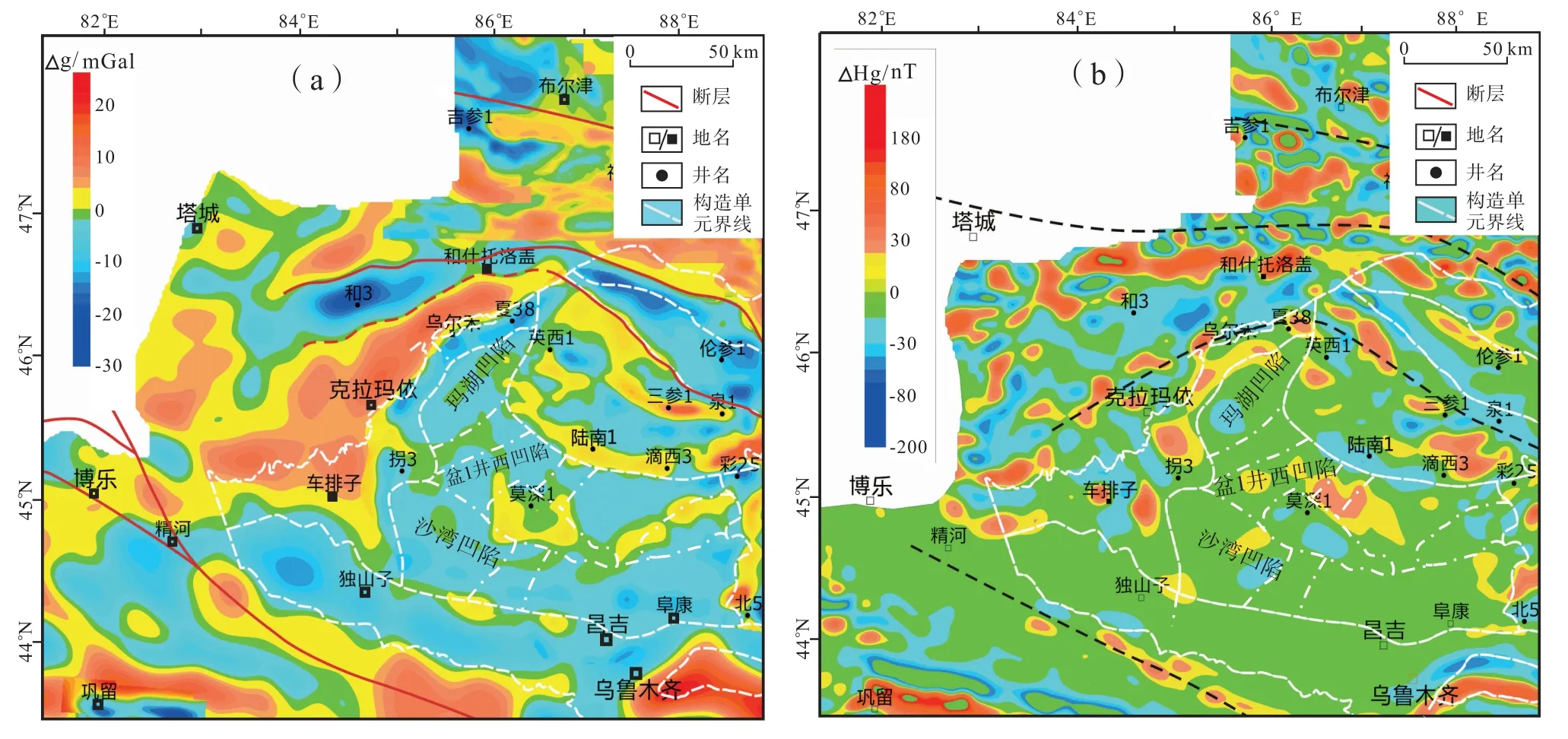

盆地是地球表面长期沉降并接受沉积的地区,在地貌上通常表现为负地形单元 (A llen and Allen,2013),而坳陷作为断陷/坳陷盆地内的一级构造单元,为地壳内碟状沉降区,其边缘沉积断层不发育,可划分凸起和凹陷等更次一级的构造单元(张吉光和王英武,2010)。覆盖准噶尔盆地西部三大凹陷的地震剖面追踪结果显示:早二叠世三大凹陷为统一的负地形单元,共同接受下二叠统沉积,并与盆地北部的陆梁隆起和东部的东道海子凹陷及阜康凹陷有明显的分隔;下二叠统佳木河组(P1j)受石炭系断陷控制,沉积物具有继承性发育的特征(图3),上覆风城组 (P1f)逐层向西超覆;下二叠统风城组在陆梁隆起—莫北凸起—莫索湾凸起—莫南凸起一线具有超覆的特征(图1),说明早二叠世晚期该沉积盆地的范围在超覆线以西。位于盆地西部哈拉阿拉特山的哈山1井和哈浅6井分别钻遇厚度440m 和1494m 的风城组暗色泥页岩,且其具有自玛湖凹陷向西颜色加深的趋势 (张善文,2013),进一步表明沉积中心可能位于准噶尔盆地西部哈山地区。剥层剩余重力异常图(图4-a)和剥层剩余磁力异常图(图4-b)显示玛湖凹陷、盆1井西凹陷和沙湾凹陷具有相似的负重力异常(-30~0mGal)和负磁力异常(-5~0 nt),表明这3个凹陷可能具有相似的深部结构和统一的基底特征。综合地层分布特征和地球物理场信息,推测早二叠世准噶尔盆地西部三大凹陷是作为统一的坳陷接受沉积,其东部边界为超覆线,西部大致边界在哈山或者以西地区。结合现今对于准噶尔盆地内一级构造单元的划分,笔者将准噶尔盆地西部三大凹陷定义为形成于早二叠世的统一坳陷,可称为 “西部坳陷带”,其经过后期改造后形成了现今的构造格局。

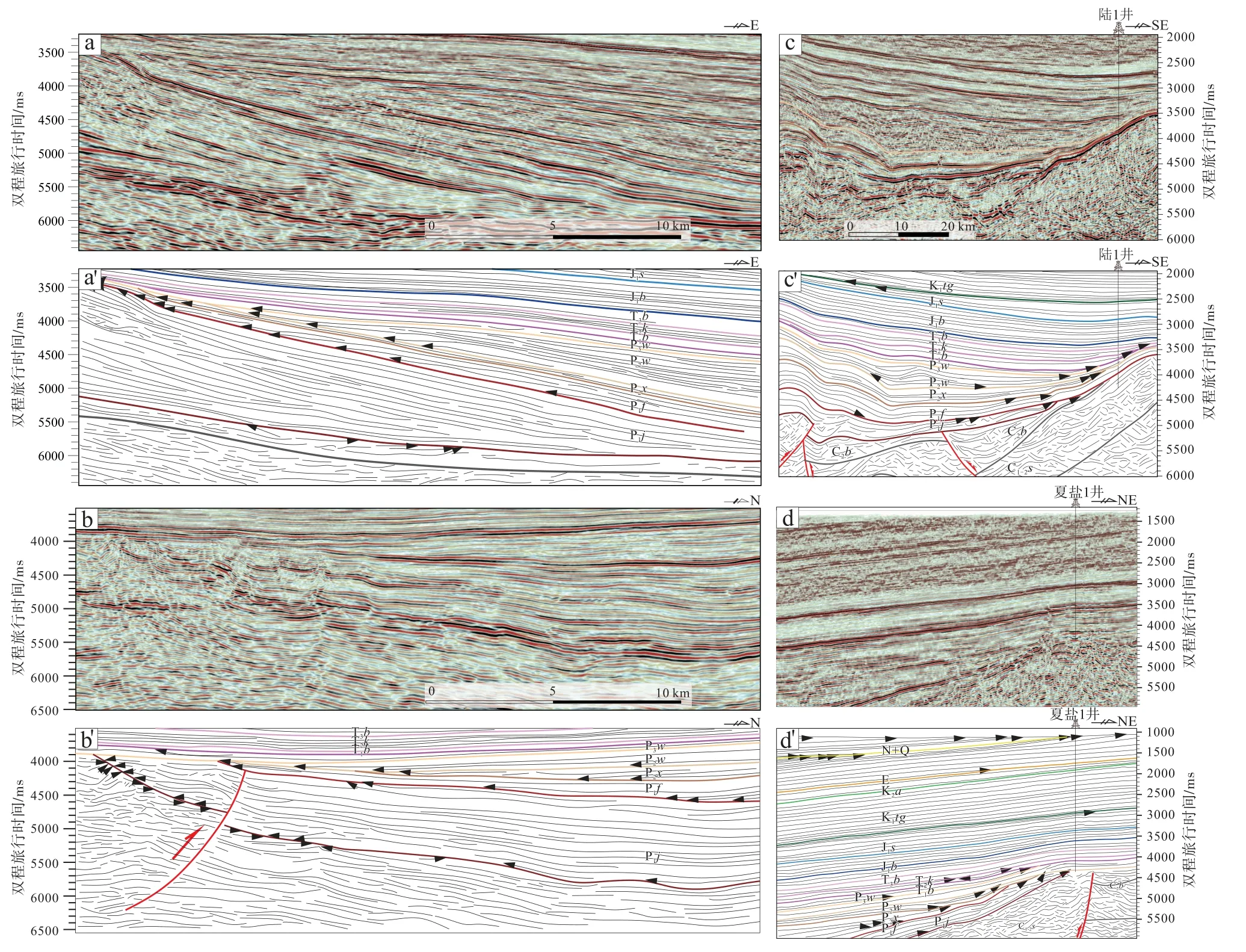

图3 准噶尔盆地西部不整合面特征 (a和b位置见图8和图10,c和d位置见图1)Fig.3 Unconformity characteristics of western Junggar Basin(see Fig.8 and Fig.10 for b and a,see Fig.1 for c and d)

图4 准噶尔盆地西部及邻区剥层剩余重力异常 (a)和剥层剩余磁力异常图 (b)(修改自Li et al.,2016))Fig.4 Residual gravity anomaly(a)and residualmagnetic anomaly of stripped layers(b)in western Junggar Basin and its adjacent areas(modified from Li et al.,2016)

西部坳陷带内部的沙湾凹陷和盆1井西凹陷之间的过渡带为1个形成于晚石炭世到早二叠世的长条状古隆起 (吴松涛等,2018),该古隆起为沙湾—盆1井西统一凹陷内的低幅度古隆起,二叠系连续沉积,早二叠世地层厚度(图5)就可以揭示这一古隆起的存在。盆1井西凹陷和玛湖凹陷之间为达巴松凸起,早二叠世早期表现为两侧的石炭纪正断层形成的水下断隆 (沈扬等,2015),佳木河组(P1j)沉积在石炭系先存断陷内,断隆两侧沉积厚度较隆起部位大(图6)。

图5 准噶尔盆地西部下二叠统佳木河组 (a)和风城组 (b)地层厚度等值线图 (据新疆油田修改)Fig.5 Isopach map of the Jiamuhe Formation(a)and Fengcheng Formation(b)of Lower Permian in western Junggar Basin(modified from Xinjiang Oilfield)

图6 准噶尔盆地西部达巴松凸起DD′及EE′地震剖面及解释方案 (剖面位置见图1)Fig.6 Comprehensive geological interpretation for seismic DD′and EE′in Dabasong uplift of western Junggar Basin(profile location shown in Fig.1)

现有的钻井资料表明,风城组在玛湖凹陷表现为以云质岩和盐岩为主的碱湖 (或咸化湖盆)沉积,另一侧的盆1井西凹陷和沙湾凹陷则以陆源碎屑沉积为主(图2),表明玛湖凹陷、盆1井西凹陷与沙湾凹陷在断隆的阻隔下水体环境可能存在差异。晚二叠世,在西准噶尔逆冲推覆体的冲断作用下,达巴松凸起开始由低幅度的水下断隆而变高、变窄 (曲国胜等,2009),成为西部坳陷带内的二级构造单元——凸起。

莫索湾凸起为石炭纪的古隆起,二叠纪该隆起持续发育 (何登发等,2005)。基于地震剖面的精细解释,笔者认为莫北凸起—莫索湾凸起—莫南凸起东部一线可能为早二叠世准噶尔盆地的一级构造单元——隆起,此隆起为西部坳陷带原始的东边界。由于构造复杂和地质资料的限制,准噶尔盆地南部下二叠统的范围难以确定,西部坳陷带的南部边界仍以现今划分的南缘冲断带为边界。推测西部原始边界在现今达尔伯特断层以西,经后期构造运动的改造,盆地边界位置发生变化,现今则以西部隆起带作为边界。

3 不整合与构造地层层序

3.1 不整合特征

利用研究区深钻井的井震标定结果,在剖面上清晰地识别出6个区域性的不整合面,分别是石炭系与二叠系之间、中二叠统底部、上二叠统底部、侏罗系底部、白垩系底部和新近系底部的区域性不整合面。区域不整合面之间发育次一级的不整合面,如二叠系与三叠系之间以低角度的削截不整合或者假整合接触,但在盆地中心和南缘是整合的,风城组与佳木河以及下乌尔禾组与夏子街组之间在凸起部位表现为角度不整合接触(图3)。

岩心和露头是识别不整合最为直观资料,但对于无露头或钻井以及未钻遇的深部地层,则需要依据地震剖面来进行不整合的识别。区域性的不整合在地震剖面上的识别标准有3条:(1)界面上、下地震相存在明显的不同;(2)界面附近可见广泛的削截、上超、下超等反射终止关系;(3)界面附近曾发生大规模的构造运动 (李德江等,2005)。在此识别标准下,结合西部坳陷带内连井地层对比剖面,共同识别研究区的不整合面(图7)。地震剖面显示,二叠系底部与石炭系之间存在广泛的削截,界面上、下的地震相存在明显差别:上石炭统呈杂乱反射的特征,横向连续性差,具有相对低的频率、强振幅的特征,而上覆下二叠统地震反射具相对较高频率、较弱的反射波振幅,连续性好(图3;图8;图9;图10)。连井剖面显示,石炭系火山岩与二叠系碎屑岩直接接触,二者之间普遍存在地层缺失,在达探1井上可以观察到石炭系与二叠系呈不整合接触,缺失下二叠统佳木河组(图7)。中二叠统夏子街组与下二叠统顶部的风城组界面附近存在区域性的构造运动,且其上、下地层间的反射波特征明显不同,界面之下的下二叠统以强振幅、连续性好为特征,界面之上的中—上二叠统振幅和连续性明显变弱,且界面附近在斜坡处存在明显不整合(图9);坳陷带内钻井也显示该不整合广泛发育,连井对比剖面上同样可以看到二者界面上、下岩性突变并具有不整合接触的特征(图3),因此夏子街组与风城组之间的界面为区域性的不整合。中二叠世为盆地内断—拗转换的关键时期,中二叠统夏子街组和下乌尔禾组在地震相上表现为由风城组的低频、强振幅、高连续转变为下乌尔禾组相对高频、弱振幅、中连续,岩性组合上表现为以细粒沉积为主演变为以粗粒的砂砾沉积为主,不整合特征明显(图7)。

图7 准噶尔盆地西部坳陷带沙探2-拐3-达探1-玛湖1-玛东1连井地层对比剖面Fig.7 Well-tie profile crossing Wells Shatan 2-Guai 3-Datan 1-Mahu 1-Madong 1 in West Depression of Junggar Basin

图9 准噶尔盆地西部坳陷带BB′地震剖面及解释方案 (剖面位置见图1)Fig.9 Comprehensive geological interpretation for seismic BB′in West Depression of Junggar Basin(profile location shown in Fig.1)

图10 准噶尔盆地西部坳陷带CC′地震剖面及解释方案 (剖面位置见图1)Fig.10 Comprehensive geological interpretation for seismic CC′in West Depression of Junggar Basin(profile location shown in Fig.1)

此外,还存在侏罗系底部、白垩系底部和新近系底部3个区域性的不整合面。侏罗系底部不整合在三大凹陷内为低角度不整合(图9),在斜坡处具明显的下削上超结构 (梁宇生等,2018)。白垩系底部不整合在全盆地范围内均可见到,表现为上侏罗统喀拉扎组在盆地西部普遍缺失,下白垩统与侏罗系呈假整合接触,局部可见超覆不整合接触。新近系底部在斜坡处可见超覆不整合接触,局部可见到古近系顶部被削蚀。

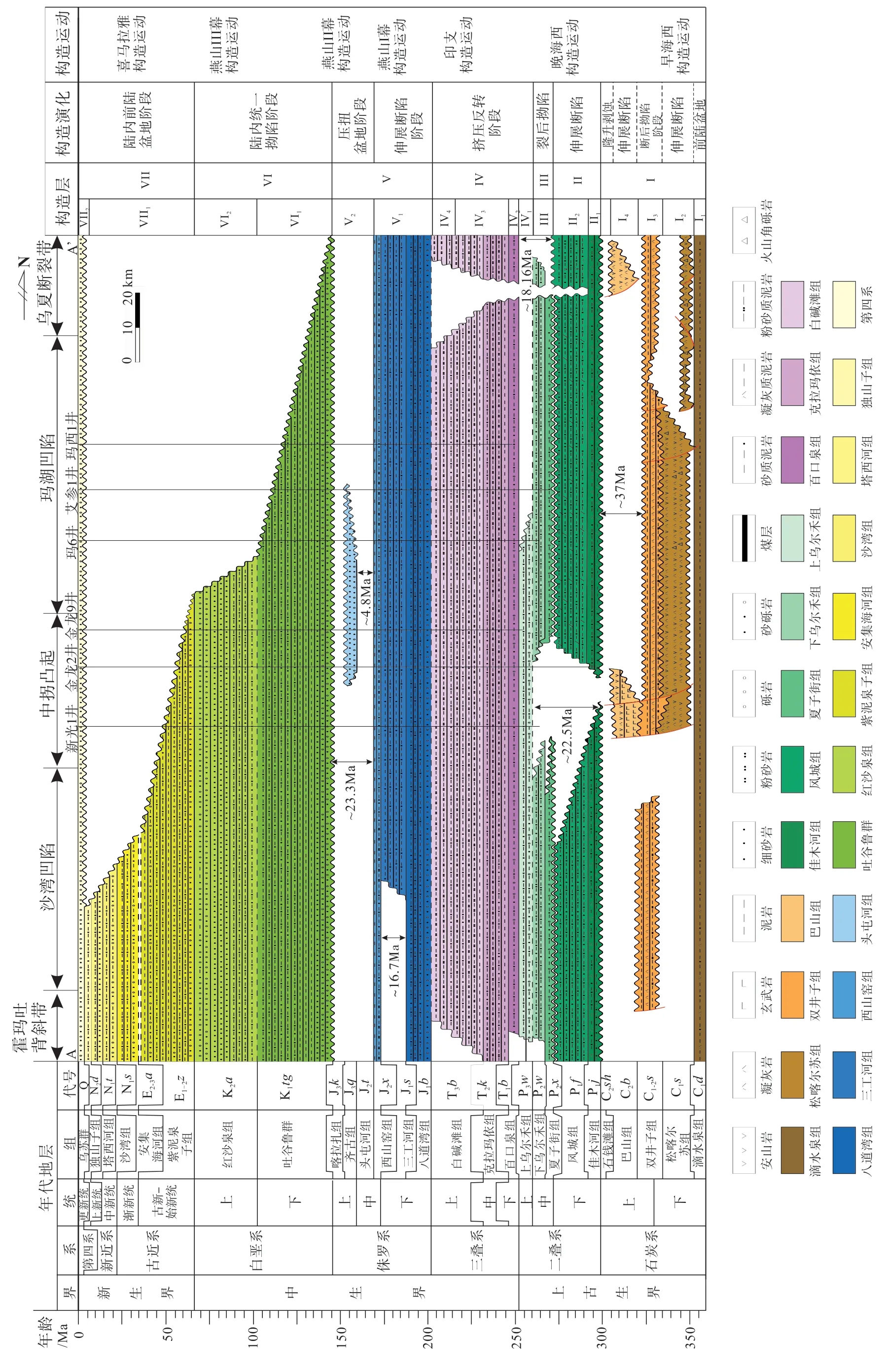

3.2 构造—地层层序

区域性的不整合面代表了一次大规模的构造运动,构造—地层层序是由区域性不整合面所限定的地层格架的充填实体 (何登发等,2018)。根据前文区域性不整合的识别结果,结合钻、测井资料,在西部坳陷带共划分7套构造—地层层序(图11),其中深部构造层为石炭系构造层、下二叠统构造层、中二叠统构造层、上二叠统—三叠系构造层,浅部构造层为侏罗系构造层、白垩系—古近系构造层、新近系—第四系构造层。关于浅部构造层前人已有十分详尽的论述,而文中深部构造层的划分与前人稍有不同,故以深部构造层为重点进行构造—地层层序和盆地演化的讨论。

图11 准噶尔盆地西部坳陷带地层系统与深化阶段(据剖面AA`)Fig.11 Stratigraphic system and basin evolution of West Depression in Junggar Basin(based on profile AA`)

1)石炭系构造层。西部坳陷带内钻揭石炭系的钻井较少,但根据其邻区的深钻井 (夏盐1井、夏盐2井、玛东4井、玛东3井等)揭示,石炭系构造层主要由玄武岩、安山岩、流纹岩、英安岩以及砂泥岩构成,在地震剖面上以强振幅、低频和连续性差的杂乱反射为主。

2)下二叠统构造层。包含2个次级构造—地层层序,分别是佳木河组构造—地层层序和风城组构造—地层层序(图11)。佳木河组为基性玄武岩、安山岩、火山角砾岩、凝灰岩以及泥岩、砂岩等碎屑岩,在玛湖凹陷内“下超”于石炭系(图9;图10),底部发育一套粗粒的扇三角洲沉积,之上为火山岩和火山碎屑岩沉积。风城组在玛湖凹陷内为一套云质岩类,包括云质砂岩、云质泥岩、泥质/凝灰质白云岩等浅湖沉积 (张元元等,2018),在沙湾凹陷内为以砂砾岩为主的扇三角洲沉积,夹薄层的砂质泥岩。盆地内玛湖5井、玛湖16井和乌夏断裂带夏37井都在风城组内钻遇深灰色安山岩及玄武岩,这些火山岩Ba、U、Sr富集,Nb、Ta相对亏损,轻、重稀土元素富集程度相当,具有洋脊及陆壳的混合特征,因此推断风城组沉积时期仍为伸展环境 (路玉,2018),但火山活动的强度较佳木河组沉积时期明显减弱。在凹陷边缘的斜坡处佳木河组与风城组呈 “下削上超”的接触关系(图3-b,3-c),风城组顶部与中二叠统底部呈低角度削截接触(图3-b,3-d)。

3)中二叠统构造层。包含2个次级构造—地层层序,分别是夏子街组构造—地层层序和下乌尔禾组构造—地层层序。夏子街组以砂质泥岩和泥岩为主,夹泥质砂岩,在玛湖南斜坡超覆于风城组之上(图3-b)。下乌尔禾组则以泥岩为主,夹砂质泥岩和薄层砂砾岩。整体上中二叠统沉积以滨、浅湖—半深湖相细粒沉积为主,西部坳陷带内未见中二叠统火山岩,反映了此时期构造活动并不强烈。

4)上二叠统—三叠系构造层。上二叠统中下部以砂砾岩为主,夹砂质泥岩和泥岩,顶部泥质增多。下三叠统以砂砾岩为主,中上三叠统则以泥岩为主,夹薄层砂砾岩和泥质砂岩及砂质泥岩,砂砾岩等粗粒沉积(图2)反映了早期近源堆积的特征,可能与西准噶尔发生强烈的逆冲推覆使盆地西部处于挤压应力环境有关 (蔚远江等,2004)。

4 二叠纪盆地演化阶段

西准噶尔洋在石炭纪向西俯冲消减,于晚石炭世完成拼合,二叠纪准噶尔盆地进入陆相沉积盆地演化阶段 (徐新等,2010;Chenetal.,2014;Han and Zhao,2018;Xiaoetal.,2018)。对于准噶尔盆地二叠纪以来的盆地演化阶段,笔者依据不整合面识别及地震剖面的精细解析和沉积充填特征分析,结合周缘构造背景和平衡剖面恢复,将西部坳陷带二叠纪—三叠纪的演化划分为3个阶段,侏罗纪—第四纪的演化划分为3个阶段。晚石炭世—第四纪,西部坳陷带南北向整体发生挤压缩短,缩短率约为11.02%。

4.1 早二叠世伸展断陷阶段

钻井揭示,西部坳陷带内发育上石炭统巴塔玛依内山组和下二叠统佳木河组火山岩,下二叠统上部的风城组则发育砂砾岩。西准噶尔广泛发育钙碱性和碱性系列的火山岩,具双峰式特征 (舒良树等,2005;韩宝福等,2006;徐新等,2010),表明晚石炭世—早二叠世准噶尔盆地处于伸展环境。经深反射地震剖面构造解析,发现晚石炭世—早二叠世佳木河组沉积时期西部坳陷带发育多个箕状断陷(图8;图9;图10),且玛湖凹陷内下二叠统呈“下超”方式沉积于上石炭统之上,地层整体为楔形体,向盆地东部厚度减小。通过平衡剖面恢复,发现现今所谓的 “下超”在沉积时表现为超覆(图12-b),且西部坳陷带南北向持续伸展(图12-c)。结合晚石炭世—早二叠世75~85mW/m2的高古热流值 (潘长春等,1997;邱楠生等,2002)远高于现今陆内前陆盆地,认为晚石炭世—早二叠世西部坳陷带处于伸展断陷阶段。进入风城组沉积时期,乌夏断裂带及中拐地区仍有火山岩发育,但与早二叠世早期的佳木河组沉积时期相比,火山活动明显减弱,玛湖凹陷巨厚的云质岩类沉积也表明早二叠世的伸展断陷已进入活动末期,强度明显减弱,逐渐向坳陷湖盆演化。

图12 准噶尔盆地西部坳陷带南北向二叠纪构造复原剖面Fig.12 Restored structural profile of the Permian for SN-trending profile in West Depression of Junggar Basin

4.2 中二叠世弱伸展拗陷阶段

早二叠世晚期断陷作用减弱,但依据中二叠世夏子街组与风城组的超覆不整合特征(图3-a,3-b),结合构造演化剖面,推测早二叠世末期西部坳陷北部可能存在一次挤压过程,局部可见风城组被上覆中二叠统削蚀(图8)。进入中二叠世,挤压活动减弱,断层几乎不发育,坳陷带内部中二叠统夏子街组和下乌尔禾组沉积稳定,以整合接触为主,向高部位则表现为超覆沉积的特征(图3;图8;图9;图10),内部整体表现为坳陷的沉积环境(图12-d)。在沉积上则表现为中二叠世西部坳陷带乃至整个准噶尔盆地进入以砂泥沉积为主的大型湖盆环境(图2),坳陷带边缘发育浅水三角洲沉积体系,内部以细粒的半深湖—深湖相厚层泥质沉积为主(图2;图11)。盆地内的古地温梯度和古大地热流值较早二叠世大幅下降 (邱楠生等,2002;饶松等,2018),在玛湖凹陷和沙湾凹陷内均可观察到中二叠统向盆地内加厚的特征(图8;图9;图10),表明沉积中心逐渐向盆地内部迁移,发育早二叠世裂陷后的热坳陷沉积。至中二叠世末期,西部坳陷带处于强烈的挤压应力环境下,中拐凸起北侧地层发生掀斜,下二叠统地层遭到剥蚀(图12-e)。

4.3 晚二叠世—晚三叠世挤压隆升阶段

根据西部坳陷带内大量的深钻井资料揭示,上二叠统底部普遍发育底砾岩(图7),与下伏中二叠统呈区域性的不整合接触,表明中二叠世末期存在构造应力体制的转变。玛湖凹陷北部上二叠统沉积缺失,坳陷带内上二叠统—上三叠统整体呈现正粒序的沉积特征。中二叠世末期到晚三叠世,石炭系—下二叠统正断层产生反转(图12-e,12-f),盆地西部推覆带发生强烈的逆冲推覆(图12-g),西部坳陷带演化由中二叠世的裂后热坳陷阶段转变为挤压隆升阶段。此外,经过中二叠世的 “填平补齐”过程,西部坳陷带乃至整个盆地开始进入统一的湖盆沉积阶段,湖盆边缘广泛发育河流和扇三角洲等粗碎屑沉积体系,湖盆内部为主要为滨浅湖相沉积,同时该时期也是盆地内重要的储集体发育阶段。

5 讨论

古地磁研究表明,哈萨克斯坦山弯构造在早古生代为NW-SE向的近线性构造 (Abrajevitchetal.,2008;Levashovaetal.,2012;Yietal.,2015;Lietal.,2018),其形成机制主要是线性构造的北支发生顺时针旋转。在山弯构造形成过程中,西准噶尔地区和准噶尔地块相对于哈萨克斯坦山弯构造北支进行了大规模逆时针旋转 (李永安等,1992;Wangetal.,2007;Yietal.,2015),形成了西准噶尔二级山弯构造。在逆时针旋转过程中,西准噶尔推覆体向盆地内推覆,平面上显示为自北向南呈“剪刀式”向盆地内部挤压 (梁宇生,2019),冲断前锋形成了准噶尔西部逆冲断裂带。前人对二叠纪基性岩墙、节理、褶皱等进行的构造应力分析认为,二叠纪最大主压应力方向为近北西—南东向(290°~330°)(肖芳锋等,2010)。从地震剖面解析的结构来看,玛湖凹陷和沙湾凹陷西斜坡底部构造的发育时间存在差异(图3),根据玛湖西斜坡地层厚度及削截关系判断,玛湖凹陷西斜坡隆起的时间可能在夏子街组沉积末期,而沙湾凹陷西斜坡隆起时间则在晚二叠世之后,二者存在明显的先后顺序,这与西准噶尔自北向南 “剪刀式”闭合的构造背景及最大主压应力方向相一致。

从准噶尔盆地内二叠系结构和沉积特征推断,中二叠世为构造相对稳定期。前人通过对盆地西部断裂的解析,认为早二叠世西部坳陷处于南北向挤压、东西向伸展的应力状态,中二叠世转变为北西—南东向挤压 (吴松涛等,2018),该结论与文中揭示的盆地演化阶段相耦合。同时本次研究也显示,早二叠世风城组沉积末期发生了一次挤压过程,导致坳陷带内中拐凸起的隆升,该挤压隆升可能是对于西准噶尔逆冲推覆体冲断活动的一次响应(蔚远江等,2004),造成了夏子街组和下伏风城组的不整合接触。从地质结构剖面和平衡剖面分析来看,该响应过程持续时间较短,对盆地内部的影响较小。进入中二叠世,盆地内挤压减弱,夏子街组沉积时期盆缘发育粗粒沉积,至下乌尔禾组沉积期,挤压基本停止,表现为细粒的泥质沉积占据主导,沉积充填及层序地层特征反映了中二叠世盆地裂后热沉降的过程 (张元元等,2021)。下乌尔禾组沉积末期受挤压应力影响,盆地西缘开始发生构造反转,至晚二叠世,挤压活动再次增强,导致哈山及克拉玛依地区石炭系逆冲于二叠系之上 (隋风贵,2015),而西准噶尔和准噶尔地块在晚二叠世—三叠纪发生的逆时针旋转可能是该时期构造反转的直接动力。

6 结论

1)利用地震剖面解译及构造反演等手段,厘定了准噶尔盆地西部三大凹陷(玛湖凹陷、沙湾凹陷及盆1井西凹陷)在早二叠世为统一坳陷。根据坳陷的划分原则,提出“西部坳陷带”的概念,三大凹陷在早二叠世沉积时由低幅度凸起相分隔。

2)利用深钻井、测井、深反射地震剖面等资料,在西部坳陷带内识别出6套区域性不整合面,结合构造应力背景和盆地演化过程,将石炭系—第四系划分为7套构造层,其中二叠系—三叠系划分为3套构造层,即下二叠统构造层、中二叠统构造层、上二叠统—上三叠统构造层。

3)受晚海西和印支构造运动的影响,西部坳陷带在二叠纪—三叠纪以来经历了早二叠世伸展断陷 (早二叠世末期挤压反转)、中二叠世弱伸展坳陷、中二叠世末期开始进入挤压环境、晚二叠世为挤压高峰及三叠纪挤压活动逐渐减弱的演化过程。此时期西部坳陷带西缘及北部发生挤压隆升,盆缘响应强烈,发育粗碎屑沉积,这与西准噶尔和准噶尔地块的逆时针旋转造成的西准噶尔自北向南“剪刀式”闭合的构造背景及最大主压应力方向相一致。中晚三叠世,进入克拉通内坳陷沉积为主阶段,发育大型湖盆。

致谢两位审稿专家为文章修改提出的宝贵意见和建议使我深受启发,在论文撰写和修改过程中与张伟康的讨论获益匪浅,谨此致谢。