国内元宇宙研究的时空分布与热点主题

——基于知识图景的可视化分析

刘延飞, 张 荣

(安徽大学 社会与政治学院, 安徽 合肥 230601)

元宇宙(Metaverse)最初见于1992 年斯蒂芬森的科幻小说《雪崩》, Metaverse 一词由“Meta”和“Verse”组成, “Meta”表示超越, “Verse”代表宇宙[1]。元宇宙目前正在形成酝酿之中, 对于这一复杂现象的研究应是多层次、 多维度、 多方面的。一方面, 扎克伯格和西方学者对元宇宙的理解是侧重沉浸式体验的精神世界, 与现实社会有所区别, 知觉现象学的知觉表象、 知觉场、 身体综合的观念在他们的元宇宙理念中有所体现。另一方面, 国内则以经济学、 新闻传播学学科领域中的讨论较多, 赵国栋、 于佳宁、 朱嘉明等学者将元宇宙同现实社会发生融合, 是网络化第三次浪潮, 是精神表象与现实社会的融合[2]13,[3]69,[4]7-17。不同于以上两种观点,社会学认为, 元宇宙不仅指向扎克伯格的虚拟空间, 也聚焦地方空间中的网络现象(如数字乡村建设、 城市智慧社区建设等), 把元宇宙看作物质社会和精神社会紧密交融的新型社会形式, 是当代社会学不可回避的研究对象[5]。在充满不确定性的后疫情时代, 数字技术的引领作用愈发凸显, 社会生活的各个领域因数字技术的赋能发生了剧烈变迁,科研人员与科技型企业更多聚焦于未来社会形态的演进与重塑。在此背景下, 元宇宙概念呈现蓬勃生机, 2021 年成为了元宇宙的元年[2]IV。2021 年,元宇宙的有关议题纷纷迅速出圈, 引起了商界和学界的热烈讨论。使用百度指数搜索可以得出, 自2021 年7 月4 日起, 元宇宙的检索指标出现迅猛增长态势, 2021 年12 月13 日-19 日的检索指标达到了最高值62 068[6]。综上观之, 元宇宙自爆火起便不断地在社会中扩散自身影响力, 跃居全球的第一风口。

近年来, 学界运用不同的研究方法和手段分别对元宇宙领域的研究现状和发展情况做出了深入系统的梳理。一种就是通过定性分析的方法描绘出元宇宙研究的现状。比如, 有学者对元宇宙和宇宙层次的关系展开了哲学思辨, 认为“元宇宙是由代表宇宙之心的数据平行宇宙和代表宇宙之身的自然宇宙组成的智慧宇宙”[7]。但是, 有学者也认为元宇宙是高度致幻的“精神鸦片”, 人类可能沉浸于高度逼真的虚拟空间而固步自封[8]。在我国元宇宙内容体系的研究上, 学者们主要关注的是元宇宙概念嬗变与脉络梳理、 元宇宙模型构建与关联技术、 元宇宙发展机遇与风险挑战等研究议题, 主要是哲学思辨的研究范式, 着眼于学理上的应然分析, 进而对这些内容中的实然性问题进行纠偏。二是通过量化分析的方法揭示我国元宇宙领域的研究状况。使用知识图谱方法分析我国元宇宙的发展现状, 这是近年来出现的一个学术热点。研究者们试图引用新的科学技术手段, 其讨论的重点在于元宇宙的前沿领域与热点话题。例如, 向安玲等通过空间计量学方法, 对清博智能平台中包含的254 054 条元宇宙相关传播数据进行了分析, 探索我国元宇宙研究的时空传播特征[9]。同年, 张夏恒等以“Web of Science”与“Ei Compendex Web”数据库的77 篇元宇宙主题学术论文为数据来源, 总结并阐明域外元宇宙的知识图景和中国元宇宙的发展方向[6]。这两种观点均是希望在准确把握中国元宇宙研究的主题与热点的基础上, 对于我国元宇宙研究的状况作出评价, 为以后的研究人员更为全面地评价和把握我国元宇宙的研究工作奠定了坚实基础。

总之, 学者们已从定性与定量的角度出发, 分析了国内元宇宙研究中的相关议题。定性分析大多是以一定的文献为基础做出规范性的述评, 在准确把握元宇宙领域研究的整体图景上还有待提高;而定量分析的有关研究数量相对不足, 其数据分析的系统性、 全面性有待进一步提升。因此, 本文以中国知网(CNKI)数据库为数据来源, 以2002 年—2022 年南大核心期刊发表的338 篇关于中国元宇宙的文献为分析样本, 使用知识图谱分析技术和Arc-GIS 空间分析方法, 从时空分析和研究热点两个层面探讨我国元宇宙研究领域的知识图景, 清晰地呈现我国元宇宙领域研究的全面景况, 找出未来元宇宙领域研究发展的重大突破口与切入点, 进而丰富我国元宇宙研究的内容和理论框架, 以期为促使我国元宇宙沿着更深远、 更宽广的方向拓展打下坚实的基础。

1 数据与方法

本研究的数据来源为2002 年—2022 年CNKI数据库收录的南大核心期刊发表的338 篇中国元宇宙文献, 研究方法为知识图谱分析技术和ArcGIS空间分析方法。

1.1 数据来源

本文以中国知网(CNKI)数据库为元宇宙文献来源, 使用元宇宙作为检索主题, 选择时间为2002 年—2022 年, 精准匹配检索, 共检索到全部期刊文献1 527 条, 从中提炼出CSSCI 期刊文献338 条。其中, 样本筛选摒弃了国外元宇宙有关研究以及会议报道、 杂文漫谈、 期刊征稿等非学术性内容。研究样本选择的原因在于研究结果的时效性。元宇宙的发展符合与时俱进的特点, 问题以无规律波动和非常规化的样态存在, 研究的话题也伴随着曝光度相对较高的凸显性问题发生变化。为此, 通过对2002 年—2022 年20 年来CNKI 数据库的南大核心文献发表情况进行描述性的计量分析,能够把握中国元宇宙领域研究的基础知识和演进历史。综上, 所选取的2002 年—2022 年338 篇CSSCI 相关文献样本具有较高的科学性与代表性。

1.2 研究方法

知识图谱是以科学知识为研究的主要对象, 将统计学、 数学作为其知识的基础, 使用计算机信息处理技术的可视化分析手段, 描述出该学科领域的基本知识, 结构之间关系和演变发展历程的一种研究方法[10]。本研究选择共词分析作为分析的基本原理, 基于CiteSpace Ⅱ可视化软件分析工具, 对我国元宇宙研究的关键词共现、 高频关键词、 机构与作者合作网络展开分析; 同时, 基于CiteSpaceⅡ系统的突现探测功能, 突现捕捉相关领域的研究主题、 研究热点、 研究机构与研究作者, 建构我国元宇宙研究的知识图谱。此外, 创新运用了Arc-GIS 技术, 依托省级行政区的产文作者与机构进行文献计量, 使用自然间断点分级法对作者和机构频率采取聚类处理, 反映不同地域作者与机构产文的地理布局, 通过综合应用上述两种研究方法清楚地展示当前我国元宇宙领域研究的整体境况。

2 基于时空分布的可视化分析

已有研究表明, 知识图景的时间发展历程主要反映在研究文献的发文量年代分布方面, 空间分布特征则集中体现为研究文献的核心作者和机构单位发文频次[11]。因此, 本研究使用知识图谱和空间分析研究方法, 紧密围绕上述三个方面对我国元宇宙文献进行可视化分析。

2.1 时间之维: 元宇宙研究的历史演变

我国关于元宇宙的研究文献最早见于2002 年韩民青发表的《宇宙的层次与元宇宙》一文, 当时的元宇宙研究依然处于开荒时期, 在学界并未引起较大波澜。之后, 2003 年—2020 年, 元宇宙的讨论热度依然较低, 各年份发文量均少于2 篇。2020 年—2022 年, 元宇宙研究呈现急剧增长态势, 说明元宇宙研究在这一时期得到快速发展, 截至2022 年7 月发文量302 篇, 从变化态势来看, 这种增长的态势会得到延续(详见图1)。

图1 2002 年—2022 年元宇宙研究年度发文量

对于我国在元宇宙领域论文产出的变化态势可做如下解释: 第一, 技术操作层面的创新突破。元宇宙的落地需要坚实的科技支撑, 2020 年, VR/AR 产业链各环节成熟提升, Qclus Quest2 为代表的消费级VR 设备需求增长强劲, 爆款VR 游戏如Half-life: Alyx 等涌现, 推动了各领域元宇宙实践的创新与变革, 学界也就此进行了深入探讨, 最终导致中国元宇宙的研究成果在2020 年之后不断增加。第二, 业界宏观层面的前瞻布局。互联网企业的引领作用使得元宇宙的研究高潮在2021 年之后迅速出现: 2021 年, 刊文量首次达到26 篇, 主要缘于美国科技巨头Facebook 宣布将公司更名为“Meta”, 主体业务将全面转型为构建高度仿真的“元宇宙”, 同时, 苹果、 微软、 腾讯等也陆续在2021 年宣布进军元宇宙[12]。

2.2 空间之维: 元宇宙研究的地理分布

鉴于魏文锋等学者的研究设计[11], 对于元宇宙研究的空间分析, 不仅要从空间维度考察元宇宙发文作者的地理分布, 而且要在空间视域中探寻元宇宙发文机构的地理分布。

2.2.1 发文作者分布

一方面, 作者的发文量是评判其在某一领域学术造诣高低的重要指标。2002 年—2022 年20 年来, CNKI 数据库共计收录了南大核心期刊发表的338 篇我国元宇宙研究的相关论文, 涉及的发文作者规模多达492 人, 其中, 产文最多的为北京师范大学的喻国明, 累计发文10 篇。参考普赖斯定律,核心作者产文量的m值是2.996, 所以, 把产文超过3 篇的作者列为核心作者, 合计22 人, 占所有作者人数的4.5%(见表1)。从核心作者特征分析,元宇宙研究的核心作者存在分布广泛的优势, 但位于东部区域①根据国家统计局文件《东西中部和东北地区划分方法》,我国的经济区域划分为东部、中部、西部和东北四大地区,东部包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;东北包括辽宁、吉林和黑龙江。的核心作者人数居多, 我国元宇宙研究领域的学术集聚与知识整合尚未完全成熟, 学者在相关领域的主要学术焦点聚合程度仍有待提升。

表1 核心作者特征表

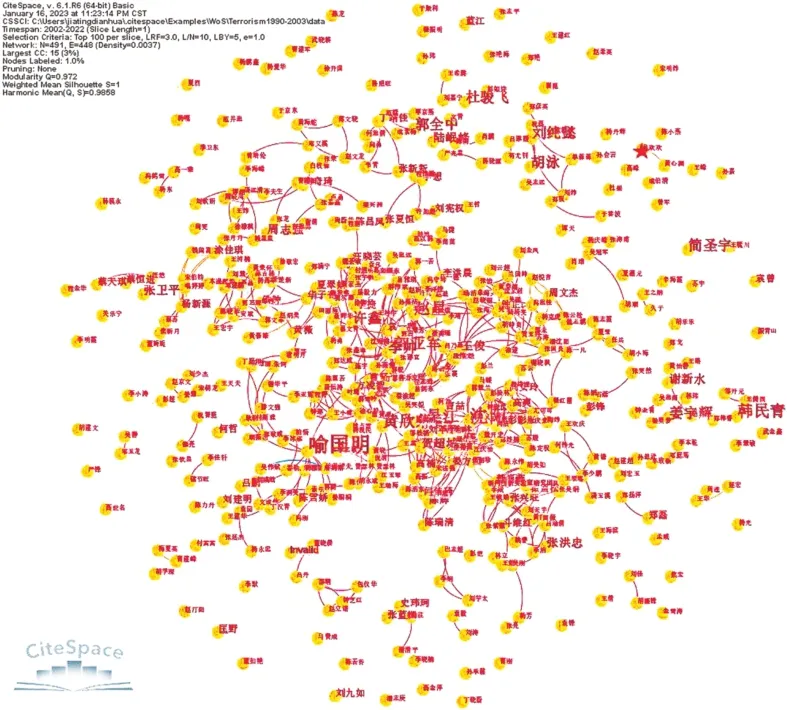

另一方面, 作者合作网络是直观呈现作者之间合作关系的有效方式。CiteSpace 系统可以对论文作者的学术合作网络进行共现分析, 基于Jaccard 对其中的原始文献数据资料进行标准化处理, 可以分析得出作者学术合作网络的样态分布与文献作者的产文情况: 作者合作网络中存在合作关系的作者有喻国明、姜桐桐、 郭婧一、 杨雅、 陈雪娇、 张琳宜、 滕文强、 丁汉青、 刘彧晗与耿晓梦等(见图2)。在全部338 篇文献中, 合著撰写的文献为165 篇, 合作率为48.82%,且主要以二人合著为主, 三人及三人以上的合著类型占比偏小。从作者合作情况来看, 研究团队初见规模,个人合作网络处于酝酿阶段。

图2 作者合作网络图谱

2.2.2 发文机构分布

首先, 从机构单位分析, 基于Bicomb 统计作者所属单位并整理研究资料, 令科研单位一律使用现行一级名称, 例如, 将中国人民大学哲学院、 中国人民大学经济学院、 中国人民大学新闻学院等命名为中国人民大学。研究发现, 发文单位合计191 所, 平均每个单位产文1.8 篇, 我国元宇宙领域的研究机构以高等院校居多。其中, 产文数量位于前十的科研单位分别是华东师范大学、 北京师范大学、 清华大学、 复旦大学、 南京大学、 中国人民大学、 武汉大学、 北京大学、 浙江大学和中国传媒大学, 整体上主要分布在中国东部, 其总产文量110 篇近乎达到全部文献数的三分之一。

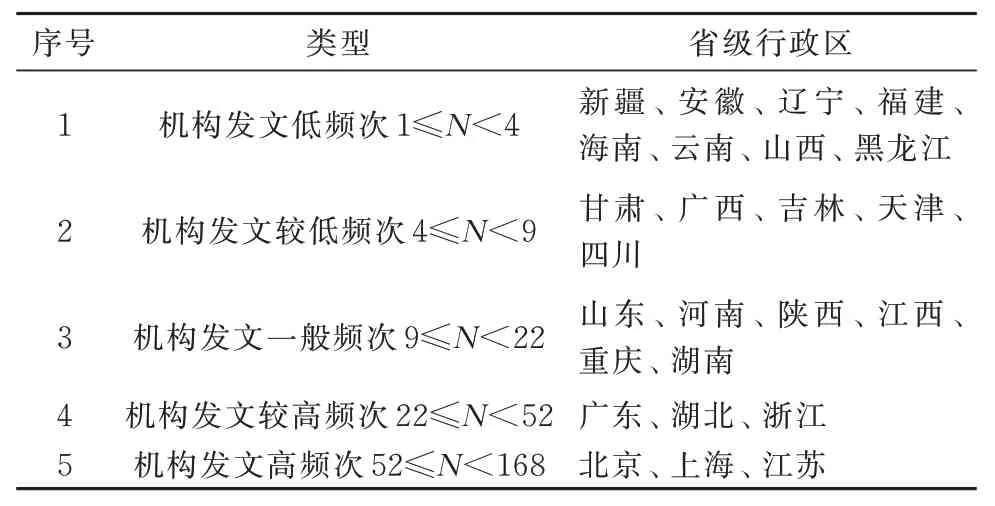

其次, 将作者所属单位产文量依据省级行政区进行分类整合, 使用自然间断点分级法把中国各省级行政区科研单位的产文量划分成五级(见表2)。从总体分布分析, 在数字中国背景下, 国内元宇宙研究的产文单位主要处于中国元宇宙产业集中的东南沿海地带, 但产文量呈现出显著区别。具体来看, 北京、 上海、 江苏科研单位产文量最多; 其次为广东、 湖北、 浙江; 再次为山东、 河南、 陕西、 江西、 重庆、 湖南; 甘肃、 广西、 吉林、 天津、 四川科研单位的产文量相对偏少; 最后, 科研单位产文量最少的依次为新疆、 安徽、 辽宁、 福建、 海南、 云南、 黑龙江、 山西。我国元宇宙领域发文机构的空间分布可以作如下解释: 其一, 在中国高等院校整体区域规划的作用下, 国内高等院校大多密集分布于长江三角洲城市群、 京津冀城市群等我国举足轻重的战略地区范围, 由于元宇宙研究的主要研究力量是高等院校, 所以北京、 上海、 江苏、 杭州等省级行政区的产文单位规模与成果产出数量都占有优势地位; 其二, 我国数字中国、 网络强国战略也为元宇宙研究提供了政策支持, 特别是在北京、 广东、 上海与浙江等元宇宙产业发展迅速的地区②资料来源:胡润研究院《2022 胡润中国元宇宙潜力企业榜》(2022 年6 月15 日), https://www. hurun. net/zh-CN/Info/Detail?num=6G25BSWKMY4M。,元宇宙研究的探索也更为积极; 其三, 核心作者大多分布于北京、 上海、 江苏、 湖北等地, 受他们学术引领的影响, 北京、 上海、 江苏、 广东、 湖北高校的产文量相对较多。

表2 研究机构发文分类表

最后, 尤为关键的是, 从整体考量, 仅有6 个省级行政区的机构发文频次为较高及以上。高校规模位于前十的省级行政区中, 除江苏(168 所)、广东(160 所)、 湖北(130 所)外, 山东(146 所)、 河南(141 所)、 四川(134 所)、 湖南(130 所)、 河北(122 所)、 安徽(120 所)、 辽宁(115 所)等省份的科研单位产文量都略显不足③数据来源:中华人民共和国教育部《全国高等学校名单》(2022 年5 月31 日), http://www. moe. gov. cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/A03/202206/t20220617_638352.html。。特别是山东、 湖南、四川作为我国元宇宙发展的优势地区, 其元宇宙研究的成果产出水平却难以同行业地位影响相匹配,元宇宙学术研究的发展可能落后于元宇宙新兴产业的扩张。

3 基于热点主题的可视化分析

学者李杰和陈超美提出, 主题和领域共现网络分析涉及关键词的词频、 突现以及共词分析[13]200-207。据此, 该共享网络的可视化呈现应依照以上三者来开展计量分析。

3.1 关键词词频分析

词频分析法是用于确定某一研究领域的未来发展趋势及热点主题的一种方法[13]200。通过使用运行CiteSpace Ⅱ软件, 设定相关频次参数≥2, 中心性≥0.01, 获得关键词频次提取的统计结果。据此, 我们能够初步判断2002 年—2022 年我国元宇宙领域的研究热点分布状况(见表3), 其中, 元宇宙、 虚拟现实、区块链与数字孪生均为高频次的研究主题。

表3 研究热点词频分析表

3.2 关键词突现分析

突现分析旨在测量突发节点的时间性意义, 其中节点主要涉及突发主题、 领域、 期刊、 文献与作者[13]112。2002 年, 宇宙理论、 宇宙创生(0.69)进入研究视野并不断涌现; 2016 年, 宇宙论(0.69)开始了大踏步地前进; 2018 年, 空间(0.69)、 后人类(0.68)已经成为了元宇宙领域的重要议题;2021 年, 技术概念(0.60)、 数字资产(0.22)成为元宇宙新的焦点。我国在元宇宙研究方面出现的以上这些规律主要是因为同业界的技术导向存在紧密联系。2021 年, 罗布乐思游戏公司的“元宇宙概念股”于美国纽交所成功上市, “元宇宙”实现了由科幻到现实的转变[1]。因此, “技术概念”与“数字资产”成为2021 年元宇宙领域的重要突现主题。

3.3 关键词共词分析

共词分析方法最早为应用于知识文本挖掘的一种研究方法, 其优点在于能够使用计算机数字可视化分析手段来直观地呈现统计结果, 研究者也同样可以直接使用共词分析的统计结果去探讨当前研究这一领域的热点前沿[13]200-202。本研究所要选择分析的时间长度为2002 年—2022 年, 时间切片选择两年, 各切片的节点临界值选择前50, 节点类型是关键词, 算法是对数似然比, 基于CiteSpace Ⅱ的关键词群分析功能,可以对我国元宇宙领域研究的最新前沿知识图谱(见图3)进行精准绘制, 具体归纳合并如下: 图书馆、 区块链、 数字孪生、 互联网、 媒体融合、 虚拟社会等, 使用CiteSpace Ⅱ软件的核心文献信息捕捉和数据抓取等关键功能, 可从上述六个不同维度对核心文献聚类结果开展研究综述。

图3 研究前沿共现分析图谱

通过对高频关键词、 关键词的突现和共现进行分析, 我们可以清楚地看出, 目前中国对元宇宙研究的一级热点主题是元宇宙、 虚拟现实、 区块链、数字孪生领域, 二级热点主题则体现为图书馆、 区块链、 数字孪生、 互联网、 媒体融合和虚拟社会方面。中国元宇宙研究的热点主题分布之所以能够呈现上述的样态, 主要有五方面原因: 一是业界技术导向的引导; 二是要积极地回应元宇宙实践的需要; 三是由多学科的交融研究和发展趋势所驱动;四是核心研究者对于前沿议题的准确把握; 五是国外元宇宙研究对中国本土研究的影响。

4 结 语

本研究通过研究2002 年—2022 年20 年来CNKI 数据库中南大核心期刊发表的关于元宇宙的文献资料, 使用知识图谱分析技术和ArcGIS 空间分析方法, 探讨我国元宇宙研究领域的时空分布和热点主题情况。总结发现: (1)时间视角下, 2021年以前, 元宇宙研究处于开荒时期, 国内学界讨论热度普遍较低; 2021 年之后, 该领域研究转向快速发展时期, 产文数量呈现急剧增长态势。(2)空间视角下, 核心作者呈现地区不平衡的显著特征, 总体相对集中在东部; 研究机构具有偏态分布的典型特点, 且主要集聚于东部地区。(3)热点主题视角下,元宇宙的研究热点包括虚拟现实、 区块链、 数字孪生、 数字经济、 数字出版、 数字藏品、 科幻小说、 出版融合、 短视频、 后人类; 研究前沿集中在图书馆、区块链、 数字孪生、 互联网、 媒体融合与虚拟社会六个核心知识区域。

基于本文的研究结论, 结合当前我国元宇宙研究的应用现状和实际情况, 从文献计量角度全面分析了中国元宇宙领域的研究特点与发展趋势, 主要观点如下:

4.1 社会学学科将是元宇宙社会的重要研究视角

随着元宇宙热潮迅速兴起, 经济学、 新闻传播学、 信息学、 管理学乃至哲学等学科纷纷对元宇宙予以密切关注。经济学聚焦数字金融、 元宇宙房地产、 比特币、 区块链等元宇宙有关的技术和设施,从能带来效益、 有投资和扩展空间的角度来看待元宇宙; 新闻学认为元宇宙是一系列崭新的现象, 从新闻热点视野给予关注; 信息学科立足数字技术、网络技术和智能技术视角来关注元宇宙。然而, 在经济学、 传播学和哲学等学科为元宇宙开启人类社会新空间而热烈欢呼之时, 社会学却显得比较淡定。在施引文献层面上, 高影响力的理论社会学及网络社会学论文数量极少。不仅很少看到社会学关于元宇宙的讨论, 甚至在社会学圈里谈论元宇宙也许被认为是在“跟风炒作”。这一现象的成因, 一方面是社会学的研究侧重于物质社会的现实生活,另一方面元宇宙的追求者们言之凿凿的新的人类社会空间则是与现实社会分离的虚拟空间, 所以元宇宙并不被视作社会学研究的重点[5]。

在此背景下, 社会学学科被视作未来元宇宙社会的重要研究视角, 主要出于两方面的考量。一方面, 部分社会学学者提出, 云看展、 云旅游、 数字游戏、 数字交往、 沉浸式体验等元宇宙活动应该视作某种社会现象[5]。应当承认, 元宇宙不仅指向扎克伯格的虚拟空间, 也聚焦地方空间中的网络现象(如数字乡村建设、 城市智慧社区建设等); 不仅是数字、 网络和智能技术支持的汇合, 也是这些技术汇合而支持的崭新社会, 我们应该借鉴经典社会学的研究方式和思想理论, 对元宇宙社会作出当代社会学的现象分析和理论概括[5]。因此, 从其研究的发展趋势来看, 未来应该沿着更多的社会学研究方向分析元宇宙领域的议题, 比如网络社会学、 空间社会学、 发展社会学、 理论社会学、 马克思主义社会学等, 从而促进我国元宇宙的人文社科研究产出更多的创新型成果。

另一方面, 经济学、 传播学、 哲学看到的元宇宙和社会学所看到的是不一样的。虽然目前经济学等学科对元宇宙的研究较多, 很多相关学者使用了社会学的很多概念, 但更多是就现象而论现象,社会学有责任在理论上对元宇宙及其包括的网络社会相关研究命题给予澄清。例如, 在社会学的研究传统中, 涂尔干提出表象意识是社会的核心和纽带, 化用到元宇宙议题之中, 可以理解为元宇宙议题中的数字表象超越了涂尔干集体表象的在场性,超越了实体社会, 是通过数字化、 智能化技术组织日常生活, 并在地方价值注入后具有了内容特殊性、 多样性、 差异性。故此, 元宇宙是由物质社会和精神社会结合而形成的一种新的社会形式, 是当代社会学难以回避的研究现象[14]。

4.2 传统社会学研究方式在元宇宙面前难以适应

在网络社会的理论向度下, “元宇宙”推动互联网的功能重心逐渐从信息向人过渡, 在“元宇宙”场域下, 网络中缺场交往的感性知觉趋于逼近在场交往的真实体验, 虚拟社会的数字空间趋于覆盖实体社会的生活空间, 因此, 从方法论视角出发, 面向虚拟社会和在场社会开展研究的社会学方法应当呈现新的改变[15]。我们认为这种变化将具体反映在两个层面上。

一是重回经典社会学方法。自元宇宙元年以来,中国社会生活展现出了极为丰富的变化, 揭示这些崭新现象背后的本质性、 内在性因素正是当代社会学学者的时代使命。如今, 中国元宇宙社会的复杂性十分鲜明地摆在学术界面前, 平庸化的研究无法回答当代中国的重大问题。因此, 面向元宇宙的追逐热潮, 应该借鉴经典社会学的研究方式和思想理论, 提升社会学者自身的研究功底与底蕴, 对元宇宙社会作出当代社会学的现象分析和理论概括, 要克服社会学庸俗化、平庸化的研究倾向, 回到当年的经典研究者是如何开展、 建立社会学的研究; 应该超越习惯于表层观察、经验描述的社会学研究方式, 把经验研究和理论思维有效结合起来, 像涂尔干等经典社会学家那样透过现象看本质, 在元宇宙的迅速发展中揭示生活方式、 行为方式、 思维方式乃至认知方式的变迁, 亦即揭示制约社会行动的制度或规则。

二是跨学科方法与技术的融合。数字社会大跃进的背景下, 传统学科的基础的、 理论的视野,包括分析现象的各种方法原则, 都需要进一步的思考。在元宇宙热潮中, 我们传统学科的规定和条件可能会相应地发生变化。类比于量化研究与科学世界的关系, 质性研究和知觉世界的联系也尤为紧密。为了更好解释元宇宙所创造的缺场社会和虚拟社会, 知觉现象学方法同当代社会学性质研究的结合将更加普遍。知觉现象学自有的研究方法为梅洛·庞蒂所提出的现象身体, 在此基础上, 梅洛·庞蒂围绕“身体如何存在于空间中?”“身体空间与外部空间的关系如何?”等问题, 具体解释了身体图式和知觉综合这两个现象学的核心概念。在批判经验主义和格式塔心理学前提下, 梅洛·庞蒂认为身体图式是整体的、 综合的先在系统, 而知觉综合(或身体综合)则构成了时空统一性和感觉行动统一性的重要纽结[16]144-218。身体知觉、 知觉检验场、身体图式、 身体综合性对于理解崭新的互联网第三次浪潮亦即元宇宙热潮具有重要的解释意义, 因而现象学哲学思潮与当代社会学研究的深入融合将不可避免。因此, 积极迎接元宇宙热潮, 在物质生活与精神生活、 实体生活与精神社会的统一中展开社会学研究, 应当把实证社会学同现象学社会学、解释社会学、 马克思主义社会学等理论与方法综合起来研究当代社会。

4.3 元宇宙研究热点连续度、 前沿清晰度、 引文集聚度亟待加强

从研究热点来看, 研究热点连续度相对较差。我国元宇宙研究的热点彼此间缺乏连续性, 其集中体现为研究的热点一般都是通过时间节点的突现进行呈现, 但它的分布普遍是以零碎离散的样态出现, 研究的热点彼此间也缺乏了根本性的关联和连接。由此可知, 我国元宇宙领域的知识发展演进会遭遇断层。重要缘由就是我国对元宇宙的研究偏好受到技术引导的驱动。业界日新月异的技术引导致使其研究热点发生了跳跃性的变动。为此, 要进一步提高当前中国元宇宙研究领域中热点的可持续性和稳定性, 夯实当前中国元宇宙研究的基本知识范围和领域, 形成与前期元宇宙研究相互作用的中国元宇宙研究知识框架演进。

从研究前沿来看, 前沿领域之间的界限较为模糊。我国元宇宙前沿领域的边界尚不明确, 具体表现是各种前沿领域处于重叠交叉状态, 这与研究对象的结构组成存在密切关联, 同时侧面也揭示了研究成果存在较高的雷同性、 类型化区分较为薄弱、高聚合度领域呈现重复操作、 聚集程度总体偏低等困境。主要原因在于中国元宇宙研究是技术导向驱动。互联网企业不断创新的数字技术致使研究前沿领域跳跃式变化。为此, 要大幅度地提高我国元宇宙前沿领域之间的清晰度, 加强科学研究成果在各个知识领域的集聚和聚合, 避免对于相同科学研究成果的知识重复化呈现。

从引文状况来看, 高被引文献主题聚焦程度不足。成熟的科学研究领域主要是以知识的积累为底蕴, 知识的积累主要是体现在文献之间的引证联系上。高被引频次的元宇宙文献作者分布清晰表明, 我国元宇宙的研究领域仍还不够成熟, 并未出现相对稳固的知识集聚, 其具体表现是高被引作者的有关学术成果连贯度不强。学术成果的连贯性较差, 可以反映出作者的学术底蕴有待进一步厚实, 在某种意义上制约了有关研究内容的知识演进。因此, 研究人员应当着眼于学术志趣, 形成属于自己的知识脉络体系, 探索耕耘元宇宙研究的热点议题, 产出一系列具有创新价值的学术成果。