公路与防洪堤一体化设计中的重点与难点分析

■洪智波

(福建省水利水电勘测设计研究院有限公司,福州 350001)

近年来,国家逐渐加大城乡公路和防洪堤的基础设施建设。 堤路结合设计中,在满足行业规范、保障工程质量的前提下,优化工程造价和设计指标成为设计师考虑的重点。 本文以X180 乾景赤壁道路改建工程为研究背景,在各方面因素综合考虑的情况下合理选择设计方案。

1 工程概况

X180 乾景赤壁道路改建工程位于福建省永泰县葛岭镇境内,是通往乐峰赤壁生态风景区的唯一道路。 路线全长4.86 km, 其中道路桩号K0+000~K0+859 路段与临江侧防洪堤并建, 采用堤路结合设计,旨在节约工程用地、减少工程投资。 本道路采用二级公路标准,另兼部分城市次干道功能,堤路结合部分道路长0.86 km,路基宽度8.5 m,双向两车道,设计速度40 km/h。 堤防防洪标准为20 年一遇,排涝标准为5 年一遇,主要建筑物等级为4 级。

2 水文地质概况

根据钻探揭示,场地岩体依据其成因类型及工程性能分为4 个工程地质层, 分别为素填土、卵(漂)石、强风化凝灰熔岩、中风化凝灰熔岩。 场地钻探深度范围内凝灰熔岩风化层中均未发现洞穴、临空面或软弱夹层和孤石。 依据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015), 项目路线所经区域地震基本烈度属于Ⅶ区,按Ⅶ度设防。 堤防工程区位于大樟溪流域支流的莒口溪,流域面积59.9 km2,河长23.7 km,河道坡降11.8‰。 永泰县全年降水量在1 400~2 000 mm 之间,溪谷低丘向高山递增,局部地区年雨量达到1 800 mm 以上。 常年平均气温在14.6℃~20.1℃之间。

3 堤路一体化工程设计

3.1 工程特点

堤路结合项目是一个系统工程,因新建公路需与防洪堤建筑物发生多处交叉,采用堤路一体化同步设计,可同时满足公路和防洪堤的安全稳定性要求,节省投资造价,加快建设进度。

3.2 设计的重点与难点

3.2.1 线形布置

公路线形和防洪堤线形都是力求路线平顺、平缓连接,但行业不同,标准也不同。堤轴线顺应河道现有河岸的走向,根据堤线布置原则,转弯半径应大于河宽的2.5 倍, 本工程中葛岭赤壁堤段最窄河宽处为8 m,对应位置的堤轴线转弯半径为20 m。 公路的圆曲线半径则取决于行车速度,本工程中道路采用二级公路标准,设计速度40 km/h,根据路线设计规范,最小圆曲线半径为100 m。由此可见,公路线形比防洪堤线形的要求更高,堤路间会形成不规则区域,在本工程中,利用中间的不规则区域布置绿化,供居民休憩。

3.2.2 路线纵坡

防洪堤设计洪水位是采用水文比拟法与地区综合法进行计算,本工程中葛岭赤壁堤段设计堤顶高程为19.47~19.12 m,堤防总长为0.97 km,平均纵坡为0.036%。

公路纵坡的设计有2 种。 (1)常规设计中,公路纵坡根据设计时速的不同结合路面排水最小纵坡确定,本工程中道路纵坡理论上区间值为0.3%~7.0%。该设计方法在堤路结合中的优点是利于路面排水, 缺点是受道路最小坡长和最小纵坡限制,而防洪堤堤顶较为平缓,路面高程和堤顶高程势必存在一定的高差,若堤路紧密结合,则需调整堤顶防浪墙以确保安全高度,若堤线和路基边线间有一定间距,可通过中间的空地来消化堤路间的高差。 (2)经过多年的工程实践,从上述常规设计中衍生出一种设计方法,即道路纵坡与堤顶纵坡保持一致。 该设计方法可解决路面高程和堤顶高程存在高差的问题,整体较为协调统一,但无法满足路面排水最小纵坡的问题,在设计中可通过加密雨水口和适当加大雨水管道坡度来解决。

本工程因堤路全线均有不规则的空地,因而选择第1 种设计方案。

3.2.3 临江侧路基防护布置

公路结合防洪堤设计中,临江侧防护需综合考虑生态、防洪等需求,受用地限制,同时为加大河道过水断面,提高行洪能力,临江侧防护一般采用挡土墙形式。 参照以往工程经验,挡土墙布置应根据工程地的地质条件、材料来源进行选择,常用的材料有砌石、混凝土和生态挡土墙等,采用的形式有重力式、衡重式、薄壁式等[1]。 以本工程为例,着重介绍临江侧堤路防护设计。

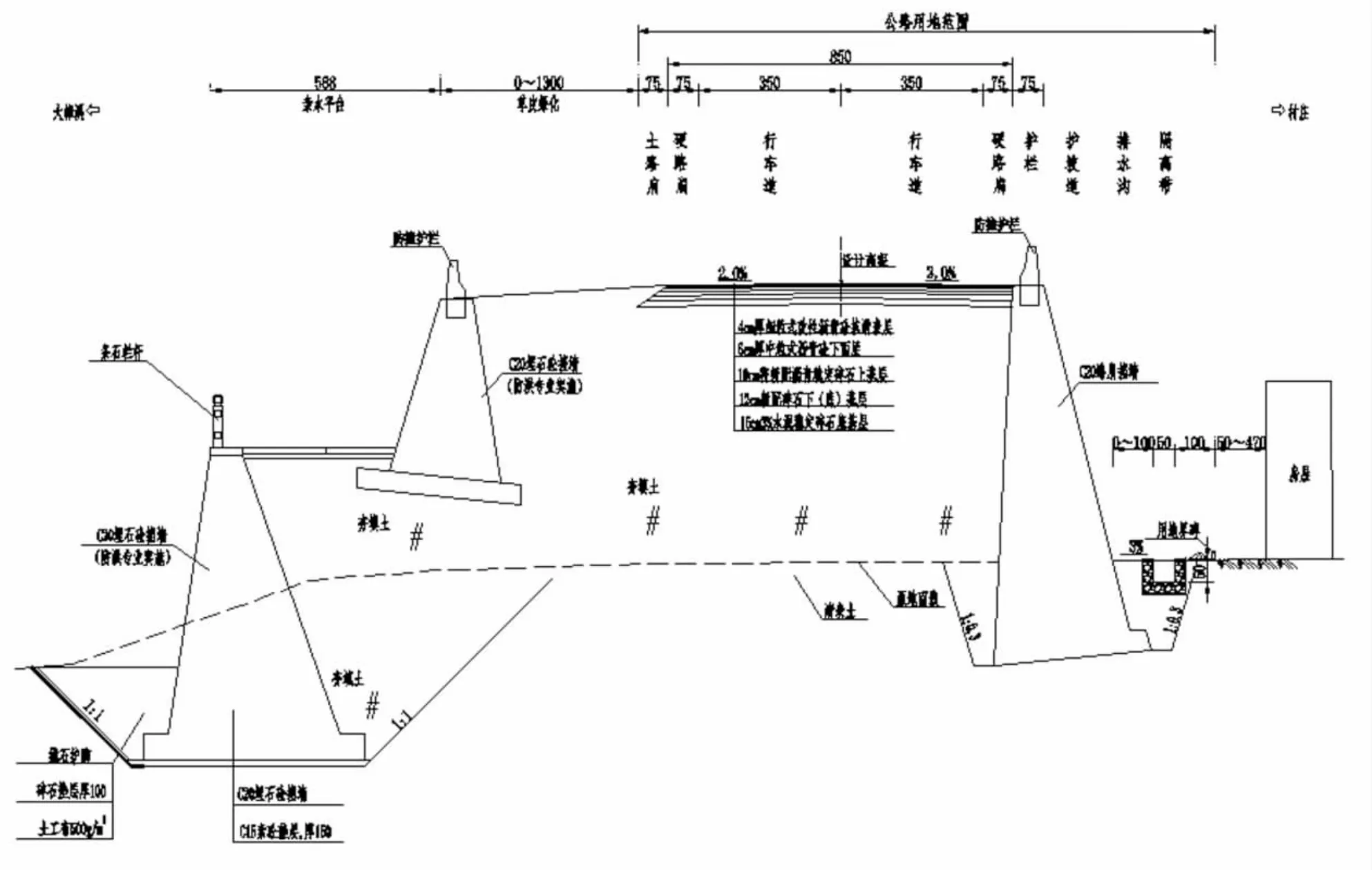

在未考虑堤路结合设计时,葛岭赤壁堤段采用下挡上挡复合堤式结构,中间为5.0 m 宽的亲水平台,堤顶宽为5.05 m,防汛道路宽3.50 m,临江侧堤顶设置防浪墙。 下部一级挡墙采用C20 埋石混凝土重力式挡墙,墙高约4.0 m,顶宽0.8 m,墙身迎水坡坡比1∶0.15,墙背坡比1∶0.35。 上部二级挡墙采用自嵌式挡墙,厚0.3 m,坡比1∶0.17。背水面边坡1∶1.5,直接顺接至地面,面层草皮护坡。具体断面见图1。

图1 调整前原堤防断面图

乾景赤壁道路为葛岭镇赤壁堤临堤建筑物,与堤防相连接, 堤路结合设计会改变原堤防断面结构,因此需要对堤路结合断面进行稳定分析。 堤防稳定分析包含防洪墙稳定分析计算及堤身整体稳定分析计算。

3.2.3.1 防洪墙稳定分析计算

(1)上部自嵌式景观挡墙分析计算

本工程自嵌式挡墙面层为单层自嵌式挡土块,墙后的土工格栅分为6 层,长度4 m,垂直向间距0.6 m,水平间距0.6 m,土工格栅与土体层层夯实。挡块埋深0.48 m, 挡块底部设厚0.48 m、 宽1.0 m的C20 混凝土基础。 根据道路要求,挡墙后侧道路交通车辆荷载为10.5 kN/m。

①计算公式

挡墙整体稳定计算原理及方法同重力式挡墙。加筋体计算原理及公式见下:

(a)筋带受力计算

加筋体自重对第i 层筋带产生的拉力按下式计算:

在加筋土深度Zl处土压力系数按下式计算:

式中:Ti为第i 个单元筋带所受拉力(kN);Ki为在加筋体深度Zi处的土压力系数;γl为加筋体填料容重(kN/m3);γ0为加筋体填料水下容重(kN/m3);γ2为加筋体上填料容重(kN/m3);Z0为计算水位以上加筋体高度(m);Zl′为计算水位以下的第i 单元结点与计算水位高差(m);Sx为筋带结点水平间距(m);Sy为筋带结点垂直间距(m);Kα+为静止土压力系数;Kα为主动土压力系数;φ 为加筋体内填料的内摩擦角(°)。

(b)破裂面位置计算

在求得土压力系数及土压力的基础上,根据《公路加筋土工程设计规范》(JTJ 015-91)第5.1.6 条确定破裂面位置按下式计算:

式中:bH为简化破裂面的垂直部分与墙面板背面距离(m);H 为加筋体高度(m);H1为简化破裂面上部高度(m);H2为简化破裂面下部高度(m)。

(c)筋带抗拔稳定性验算

抗拔稳定按设计水位(不利情况)的浮容重计算,土压力强度按梯形分布计算。 筋带设计断面积按下式计算:

式 中:Ai为 第i 单 元 筋 带 设 计 断 面 积(mm2);[σL]为拉筋容许压力(MPa);K 为筋带容许应力提高系数,正常运行期取1.0,施工期取1.3;Ti″为第i 单元筋带所受拉力(kN),采用Ti。

筋带长度按下式计算:

当0<Zi<Hi时,

当Hi<Zi<H 时,

式中: Li为筋带总长度(m);LIi为筋带锚固长度(m);L2i为活动区筋带长度(m);[Kf]为筋带要求抗拔稳定系数;f ′为筋带与填料的似摩擦系数;bi为第i 单元筋带宽度总和(m);bH为简化破裂面的垂直部分与墙面板背面距离(m),按式(6)计算;其余参数同前。

土工格栅抗拔力按下式计算:

抗拔力需满足:Fj≥[Kt]·Tt

式中:f 为土工格栅与土的似摩擦系数;[Kt]为土工格栅抗拔安全系数,Tt为土工格栅受到的拉拔力,其余参数同前。

②计算工况

根据《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013),挡墙采用计算工况分为正常工况和非常运行工况。正常工况:工况1,堤前设计洪水位,堤后相应水位;工况2,水位骤降时,堤前后水头差为1.0 m。非常运行工况:工况3,施工期。

③挡块及填土材料物理力学指标

挡块采用自锁式生态砌块,宽280 mm,高150 mm;筋带采用单向土工格栅,抗拉力Ts=50 kN/m,土工格栅与土的界面摩擦系数fGS=0.95tgφq;筋带节点的水平间距SX=1 m;填料为黏性土,容重γ=18.1 kN/m3,内摩擦角15°。

④计算结果

经计算,各种工况下,挡墙稳定及基底应力计算结果见表1。可得,堤顶道路荷载为道路交通荷载时,在工况2 情况下抗滑稳定系数小于规范要求安全系数1.2, 加筋带抗拔稳定系数小于规范要求安全系数2.0, 因此上部自嵌式挡墙稳定性不满足要求,需对上部挡墙结构进行调整。

表1 自嵌式挡墙稳定及应力计算结果

(2)下部重力式挡墙分析计算

下部挡墙为C20 埋石砼重力式挡墙,墙高约5.0~8.5 m,顶宽0.8 m,墙身迎水坡坡比1∶0.15,墙背坡比1∶0.35。 计算断面取墙高最高8.5 m,挡墙基础坐落在砂卵石层。

①计算公式

根据《堤防工程设计规范》及相关规范,挡墙稳定采用下列公式进行计算:

(a)挡墙沿基础底面抗滑稳定计算

式中:Kc为沿挡墙基础底面抗滑稳定安全系数; f 为挡墙基础底面与地基土的摩擦系数;∑G 为作用在挡墙基础底面上的全部竖向荷载(kN);∑H为作用在挡墙上的全部水平向荷载(kN)。

(b)挡墙抗倾稳定计算

式中:K0为挡墙抗倾稳定安全系数;∑mV为对挡墙前趾的抗倾覆力矩(kN·m);∑MH为对挡墙前趾的倾覆力矩(kN·m)。

(c)挡墙基底应力计算

②计算结果

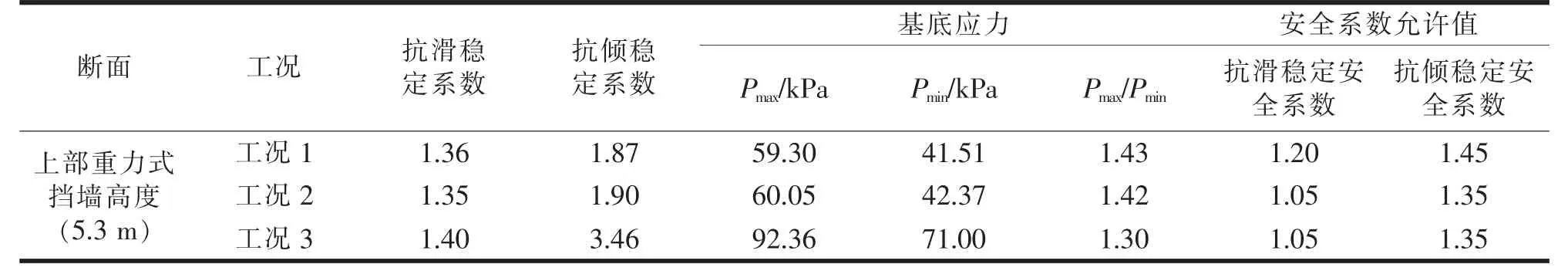

根据以上有关计算公式及相应土层有关物理力学指标,重力式挡墙稳定及基底应力计算结果见表2。 可知,重力式挡墙基础坐落在砂卵石上,基础承载力为300 kPa,大于挡墙最大基底应力228.46 kPa,重力式挡墙稳定性满足规范要求。

表2 下部重力式挡墙稳定及应力计算结果

(3)堤身整体稳定分析计算

堤防渗透计算选取堤防高度11 m 的堤型断面为计算断面,堤身基础为粉砂层,计算按照多层地基进行计算。

①计算公式

由于堤防堤基土层相对均匀,土堤的失稳破坏形式为圆弧滑动,因此,土堤抗滑稳定采用瑞典条分法进行计算:

式中:KS为计算安全系数;Wi为第i 个土条单元的自重应力(kN/m);αi为第i 个土条单元弧边的弦与水平线夹角度(°);Ci为第i 个土条单元滑动面的凝聚力 (kPa);Li为第i 个土条单元滑弧长度(m);φi为第i 个土条单元的内摩擦角度(°)。

②计算工况

堤防整体抗滑稳定计算分为正常情况和非常情况。正常情况:工况1,迎水侧设计洪水位,背水侧相应低水位时,背水侧堤坡稳定计算;工况2,迎水侧设计洪水位骤降至正常平均水位时,迎水侧堤坡稳定计算。非常情况:非常工况1、施工期、堤前后两侧无水时,迎水、背水侧堤坡稳定计算。

③计算结果

堤防堤身材料指标见表3。 根据以上有关计算公式及相应土层有关物理力学指标,土堤抗滑稳定计算结果见表4。可知,堤身断面稳定安全系数小于规范允许值,堤身稳定不满足要求,故需对堤身断面进行调整。

表3 堤身材料及堤基土层有关物理力学指标

表4 堤身抗滑稳定计算结果表

(4)防护调整方案

经对该段堤防堤路结合堤身结构断面进行渗流稳定分析,下部重力式挡墙稳定满足要求,但上部自嵌式挡墙稳定不满足要求,且堤身整体稳定不满足要求,需采取相应加固措施。 因此,将上部自嵌式挡墙调整为重力式挡墙。 调整后下部结构不变,上部挡墙为C20 素混凝土重力式挡墙,墙高约5 m,顶宽0.75 m,墙身迎水坡坡比1∶0.3,墙背坡比1∶0.15。由于挡墙直接坐落在回填土上,基础承载力较低,且墙后填土较高,为满足挡墙承载力及抗倾覆要求,在上部重力式挡墙墙底设1∶10 倒坡,并在挡墙墙底设厚500 mm 的C25 钢筋砼底板。 具体断面见图2。

图2 调整后堤路断面图

根据以上调整断面,对上部重力式挡墙及堤身整体进行稳定分析,具体计算公式及工况见前文重力式挡墙及堤防整体稳定计算,具体计算结果见下表5、6。 可知,上部重力式挡墙稳定满足规范要求,上部重力式挡墙基础坐落在回填土,最小基础承载力为130 kPa, 大于挡墙最大基底应力92.36 kPa。堤身断面面坡稳定满足要求,堤身断面背坡由于道路回填后位于堤中,稳定满足要求。 因此,将堤防上部调整为C20 素砼重力式挡墙,可同时满足防洪堤和公路对整体稳定性的使用要求。

表5 重力式挡墙抗滑及应力计算结果表

表6 堤身抗滑稳定计算结果表

3.2.4 堤路填料选择

公路行业和水利行业对填料的要求也不同。 本工程中堤防建筑物等级为4 级,根据《堤防工程设计规范》,堤身采用无黏性土填筑时相对密度不小于0.60,采用黏性土填筑时密实度不小于0.91,对分层碾压厚度无要求。 本工程中公路工程采用二级公路标准, 填方路基上路床0~30 cm 压实度不小于0.95,下路床30~80 cm 压实度不小于0.95,上路堤80~150 cm 压实度不小于0.94,下路堤150 cm 以下压实度不小于0.92, 填筑材料选用级配较好的砂性土或黏性土,原则上分层碾压最大松铺厚度不超过0.3 m,路床顶面最后一层填筑,最小压实厚度不小于0.1 m。

为保证工程质量,同时满足公路和防洪堤对于堤身、路基的安全稳定性要求,本工程堤路填筑采用黏性土,压实度和碾压厚度按照公路标准执行。

3.2.5 路面排水

一般的公路可通过边沟收集路面雨水排至附近水系,本工程为堤路结合,因防洪要求防洪堤需要封闭设计,本次设计在护栏与防洪堤挡墙交接处设置雨水斗收集堤路间雨水,通过外挂雨水管收集后排至下游涵洞。

混凝土护栏原则上每10 m 设1 个侧入式雨水斗,当位于弯道外侧超高处时,可不予设置,当位于弯道内侧时,需加密布置间距为5 m,局部低槽易滞水处加设雨水斗。 通过雨水计算公式分析得出,本工程外挂雨水管采用DN200 规格, 坡度为1%,原则上每根DN200 雨水收集管接收3 个雨水斗泄水,通过DN200 雨水立管和DN200 横向雨水管排出,当DN200 横向雨水管埋设于亲水平台底下时,埋深需不小于0.6 m。

3.2.6 路堤工程量划分

为明确工程质量责任权属, 同时利于工程结算, 建议堤路工程量计算按以下原则进行划分:防洪堤工程主要包括外侧堤顶路的防洪堤堤身填筑(一般路段内侧背水面边坡为界)、 迎水面防护、外堤挡墙、防洪堤范围内的基础处理等。 公路工程主要包括设计范围内剩余部分的地基处理及土方填筑(外侧紧贴防洪堤)、内侧路基防护、道路范围内的路基、管网及附属设施等。

4 结语

在堤路结合设计中,需对堤路的线形、纵坡、防护稳定计算、填料选择、排水和工程量划分等方面综合分析,在满足公路与防洪堤同步建设的经济、安全性时,又兼具节约工程用地、满足防洪和交通等方面的需求,具有良好的社会、经济效益,值得推广[2]。