恩师教诲永记我心

——纪念黄克智先生

薛明德

(清华大学,北京 100084)

2022 年12 月6 日,我最敬爱的老师黄克智先生永远离开了我们,回顾我在黄先生培养、教育、指导和引领下走过的60 多年,先生热爱祖国、不断进取、坚韧不拔、实事求是、严谨踏实的精神将永远铭记在我的心中,是我一生学习的榜样。

1 学习黄先生“祖国高于一切”的精神

黄先生多次对我们说:“我的青少年是处在祖国惨遭蹂躏的年代,动荡、艰苦、屈辱的生活使我深深懂得,要彻底改变面貌唯有使祖国强盛起来,我要为祖国强盛贡献一生。”1955 年他被公派至苏联莫斯科大学进修,师从著名力学家拉包特诺夫院士,经过3 年刻苦学习,得到了很好的成果,导师对他高度评价,并为他申请破格答辩博士学位。1958 年,正当他已拟就博士学位论文、准备答辩之际,钱学森、张维等中国力学界的先贤们为打造中国自己的“两弹一星”攻坚队伍,开始在清华大学建立工程力学数学系。在极度缺乏师资的情况下,清华大学电召黄克智立即回国参加组建我国第一个工程力学数学系的工作。面对有望获得珍贵的苏联博士学位的机会,导师、同学,甚至我国驻苏大使馆官员都为他惋惜,劝他完成答辩后再回国。但他认为“祖国在召唤,我没有理由讲条件”,毅然决定放弃答辩机会立即返回祖国。

黄先生回国后立即投入到组建工程力学专业的繁重工作,遵照钱学森、张维先生对“力学是技术科学”的定位,建立教学体系、制定教学计划,在“文革”前短短七、八年间,亲自开出了8门新课。1958 年,我和当时工程物理系物27 班30 位同学一起调到了新组建的工程力学数学系,在我的学生时代,黄先生是我们力302 班同学最崇敬的老师之一;当时作为年轻的力学系中较为年长的老师,他曾为我们班开出过许多门在当时具有先进水平的力学课程,如塑性力学、薄壁构造结构力学、传热学与热结构学、蠕变理论等;还给我们几个“因材施教”的学生在课余另外讲授了“变分原理”,并引导我们开展讨论。有时我们问他一个问题,会带出他一系列关于这个问题的背景、依据、来龙去脉、公式如何一步步导出等等许多详尽而内容丰富的阐述,常常使我们这些学生惊叹与折服;我有时甚至会想:为什么他的知识掌握得那么牢固?直到十多年以后,我在他直接领导下工作时,才对他如何做学问有了比较深入的了解。我们班的许多同学都十分珍视大学时代听黄先生课的这段宝贵经历,至今,我还珍藏着当时上他课时的听课笔记(这样做的同学还不止我一人)。时隔半个世纪,几经变迁,清华大学力学系又重新开始做航天航空方面的研究,当我需要再一次捡起放下几十年的“传热学与热结构学”研究时,会常常翻阅当年听黄先生课的笔记,虽然今天研究的内容与几十年前大不相同,但黄先生当年考虑问题的框架和思路,综合力学与热科学这两个不同学科,寻找它们相互之间联系的研究方法仍然对我今天的研究有很大的影响。

我于1963 年毕业后留校任教,有幸在黄先生指导和带领下工作几十年,既共同经历过顺境、也经历过困难与逆境,但黄先生在各种处境下秉承着“祖国高于一切,集体重于个人”的精神,不改初心,努力工作,始终激励着我去克服各种困难。

2 黄先生领导我将力学与国家重大需求相结合

十年“文革”,是黄先生从事学术工作最困难的时期。1973 年,我国为了解决人民的吃饭、穿衣问题,从国外引进了十多套大型石油化工成套装备。列管式换热器是其中量大面广的通用设备,约占设备总重的30%,而管板又是换热器中结构和承受载荷工况最复杂的部件,同时又是制造加工量最大的设备部件。当时我国没有自己的压力容器设计规范,在制定规范过程中,对大部分章节的做法,都是在相同的结构设计条件下按几个不同国家的规范试算,哪个规范能得到折衷的结果就抄哪个规范,基本上不做什么研究。但对于管板,这种办法根本行不通。这是因为它的结构特别复杂,各种规范的计算公式都是对实际结构提出大量简化假定后推导得到的,简化模型不同,结果十分悬殊,同一条件下设计厚度有时可以差几倍,这使工程师们感到无所适从,于是他们来到清华大学请教黄先生。黄先生应机械、石化等工业部门压力容器规范编制组之邀,组成并领导“换热器管板设计规范编制组”。我从那时起便参加了这个课题组工作(课题组还包括3 位工程师:北京石化总厂设计院李世玉、兰化公司设计院周兆圻、石化部化工设计院沈鹏飞)。此前,我所熟悉的大多只是书本和文献中的力学方程式,只参加过实验室中力学模型件的测试实验,与真正解决工程实际问题相距甚远,是黄先生,带领我进入力学与国家重要工程相结合的领域,他是我一生从事力学与工程相结合研究工作的领路人。

当我告诉他教研组让我协助他工作时,他显得特别高兴,把他推导公式的手稿给我,让我从头学起。有一次我问一个国外规范的问题,他给我一个硬皮本叫我拿去看。那上面是他从图书馆亲手抄的十来篇当时国外杂志上发表的文献,甚至曲线都用透明描图纸一一描下,还写着不少他自己对别人公式的推导与看法。在当时那种知识和知识分子处处被贬低、十分压抑的政治空气下,看到这个本子,想到在随时都会挨批判的情况下,他居然还能跑图书馆,静下心来看文献,我对黄先生的敬佩之心不禁油然而生。黄先生为了利用燕山石化总厂设计院的计算机晚上空余时间,和合作工程师李世玉一起调试计算程序,他不惜花4 个小时路程坐公交和长途汽车去房山的工厂。当时清华大学老师们上班时常常需要办“学习班”搞“大批判”,黄先生上房山、学习不到场就要挨“批判”。但黄先生对这些都不以为意,反而为能够用自己的力学知识为国家解决一些实际问题而着迷、引以为乐。“文革”时期,我的思想曾经一度迷茫、失落,觉得所学知识报国无门,但黄先生不管什么条件仍努力追求学术进步,用自己的工作解决国家工程中的难题,他的这种精神鼓舞了我,使我不怕困难,与他一起奋斗。

黄先生找了许多美、英、法、苏等国管板规范编制理论依据的文献,对其中一项项假定是否合理、一步步推导是否正确,他都要逐一检查;在此基础上,吸收其中合理的成分,摒弃不合理的假定,提出自己更加符合实际、但也远比他国设计方法更复杂的力学模型;对此复杂的板壳结构模型,依据各种复杂设计工况重新推导理论方程,提出计算方法并编制计算程序求解。根据他的理论得到的设计结果,与当时流行于世界各国的美国TEMA(列管式换热器制造商协会)方法设计结果相比,对于大直径换热器的管板可以大大减薄,例如一台设计压力2.5 MPa,直径1.8 m的固定式换热器,按照TEMA 规范管板设计厚度达140 mm,而按照黄克智方法管板设计厚度仅需40 mm。因为按黄克智方法设计的管板比美国TEMA 方法薄了,在几十年中我们曾经遭到了许多非议。

1974 年4 月,黄先生将中国管板设计方法(油印稿)提交规范编制组组织的苏州会议审查时,得到上海锅炉厂工程师郁汉滨的支持,他无偿提供了自己所做的管板实验实测数据。会后,黄先生将该实验数据交给我整理,发现实测结果与黄先生理论计算结果符合较好。自此,黄先生支持我们用实验去验证理论。在当时情况下,在校内实验室进行实验既无经费、也无条件,但郁汉滨的经验启发我们:换热器产品出厂时都要进行水压试验,可以利用这个机会在真实的产品上进行应力测试实验。1975 年夏,时值邓小平同志主持国务院工作,压力容器设计规范编制组在清华大学举办了“中国管板设计方法学习班”(图1),学习班共有来自石油、化工、核能、纺织等部门的设计院和工厂的40 多位工程技术人员参加。黄先生亲自主讲该方法的基本原理和设计方法,我协助黄先生将讲稿整理为油印讲义,并在课后辅导学员用黄先生提出的设计方法对学员所在单位的实际换热器进行设计计算。通过这样的机会,我结识了不少工程界的朋友,从他们那里学到了许多工程实际知识,这对于我正确建立力学模型、分析理论计算结果是必不可少的(图2)。

图1 1975 年,中国管板设计方法学习班在清华大学合影(中排右起第5 人为黄克智先生)

图2 2007 年,合作30 多年的中国压力容器规范发展者在黄先生八十寿辰庆贺会上(左为中国石化工程公司设备总师李世玉)

依靠工业部门设计院和工厂的大力支持,历时八、九年,我们在4 个工厂(北京金属结构厂、兰州石油化工机械厂、燕山石化公司向阳化工厂、兰州石油化学公司)的6 台各种型号、规格的换热器产品上进行了管板应力测试。管板实验结果与黄先生理论计算结果都符合较好。黄先生根据理论与实验结果,带着我和课题组的工程师们在一次次的审查会上“舌战群儒”,该设计方法由石油化工、第一机械工业两部颁布为行业标准推荐性的附录(1977),至机械工业部、石油工业部、化学工业部三部作为行业标准规定性正文颁布(1984),经过多个工业部门的采用,直至1989 年被国家标准“GB 151-89,钢制管壳式换热器”正式采纳为规定性设计方法。直到1991 年,在美国机械工程师协会(ASME)组织世界各国制定换热器管板规范设计者的会议上,大家才一致认为:是改变TEMA 标准的时候了。此时美国ASME 锅炉与压力容器规范中尚未提出管板设计方法,直至2004 年,ASME 规范才将管板设计方法列入规定性的正文。其原理与我国规范类似。

2022 年12 月26 日,微信公众号“压力容器唯心不易”发布文章《某跨国公司项目的执行规范之争》,报道了印度和我国两个工程团队为执行美国ASME 压力容器规范还是执行中国压力容器国家标准进行竞争,各自在相同的设计条件下用两种不同规范设计此成套设备,发现:若采用中国国家标准设计,可比美国ASME 标准设计节约投资5%~10%。该跨国公司的结论是:“采用中国标准的设计,安全、合规、经济。特别是大的固定管板换热器,按中国标准GB/T-151 设计的管板更薄,更容易调整膨胀节。”看到这篇报道后,工程师们对黄先生满怀崇敬:“我辈楷模”、“老一辈的精神令人感动”、“还真不知道我们国家有这样厉害的世界级专家,为国家骄傲”。我想,终于可以告慰黄先生在天之灵了。

3 黄先生的创新精神带领我攻克薄壳理论与工程设计的难题

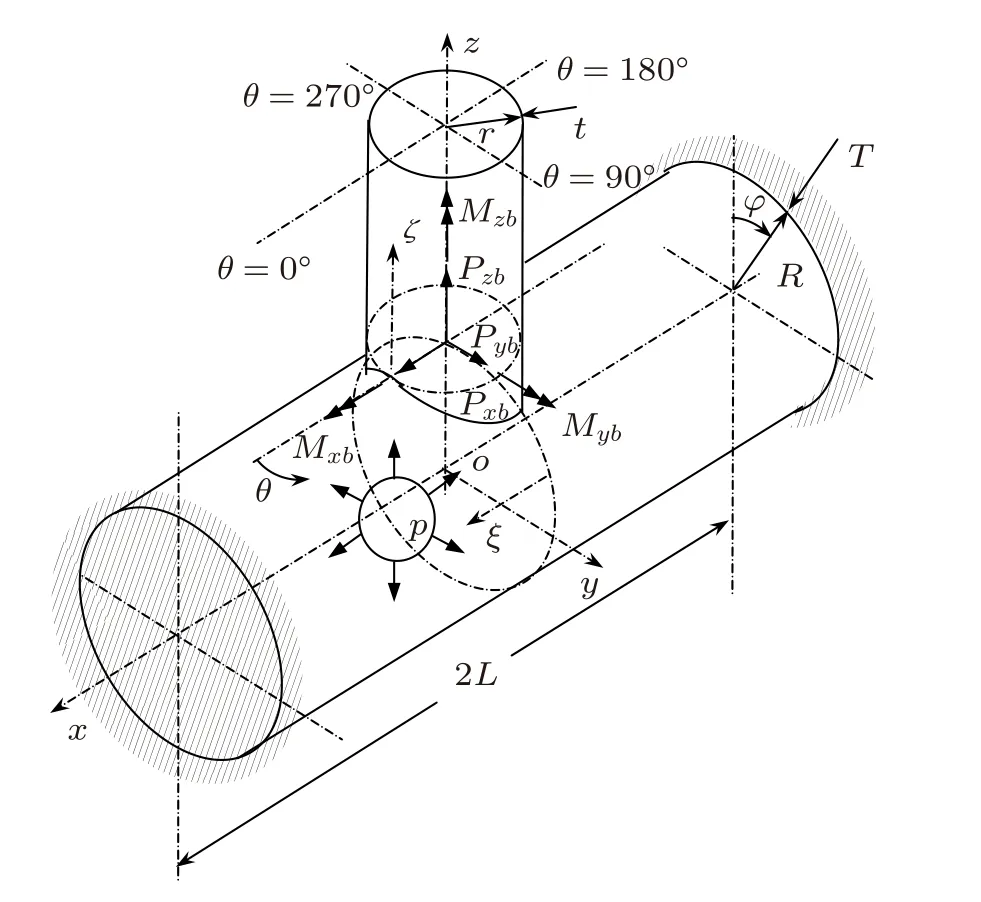

图3 所示圆柱壳开孔接管在各工业部门的压力容器和压力管道上普遍地、大量地存在,是必不可少的连接结构。在内压和各种支管外载作用下,主壳与支管的交贯线处高度应力集中,如不进行合理设计,会成为各种灾害事故的原发位置。由于这种结构量大面广,工程师们想要寻求普适的设计方法并掌握结构应力集中与各种结构参数之间的关系,就必须求助于理论解。精确的圆柱壳方程是极复杂的四阶复函数偏微分方程,主壳与支管交贯线是复杂的空间曲线,求解此问题归结为解两个联立的四阶复函数偏微分方程的复杂边值问题,并且需针对多种复杂的载荷工况求解。20 世纪50 年代至今,国内外著名学者在解决此问题时,无一例外采用近似的扁壳方程,并且对交贯线处的连续条件引入各种简化假定,使理论解的适用范围限于小开孔。理论上攻克这一难题,并在应力分析基础上寻找合理的设计方法,是自20 世纪中期起半个多世纪以来力学界和工程技术界长期瞩目的重要课题。20 世纪70 年代初,我在参加清华大学核研院核反应堆压力壳设计工作时,曾经按照美国压力容器研究委员会(PVRC)所发表的计算方法,为开孔补强设计过一个验证性实验模型,但拿着设计图纸去压力容器制造厂请求加工时,对方告诉我:“你所设计的补强件太厚了,不可能与容器焊接成功,造不出来。”我才明白:由于理论分析的过度简化,杂志上发表的设计公式实际上行不通。从此,我梦想有一天自己能够去解决这个问题。

图3 受内压与支管外载荷的圆柱壳开孔接管结构

“文革”结束后,清华大学固体力学学科招收了第一批研究生,黄先生教他们“薄壳理论”课,我作为助教一边重新学习、一边帮助黄先生整理他的讲稿,同时自己给本科生开设较浅的“板壳理论”课。通过跟黄先生学习,我逐渐理解了黄先生所提出的“薄壳统一分类理论”,他的理论使我懂得了以前各知名学者所提出的各种不同形式复杂薄壳方程的精度与适用范围,能够分析薄壳中各力学量和几何量的不同量级,懂得了扁壳方程为什么只适用于壳体小开孔边缘的物理机制。

Donnell 推导扁壳方程的过程中进行了一些简化,导致其形式比较简单,在孔附近的极坐标系中可以分解为两个二阶复函数方程从而求解,但在分析圆柱壳中较大的开孔附近应力集中问题时,这些简化假定不再成立。而适用范围更大、更精确的Morley 方程无法分解为二阶方程,在极坐标系中无法求解。这就是横在我们之前许多著名学者面前的难题!

圆柱壳复位移–应力函数形式的Morley 方程为

式中,右端项为圆柱壳所受面载荷;∇2为拉普拉斯偏微分算符,χ 为复位移–应力函数,由实部圆柱壳法向位移un和虚部Airy 应力函数ϕ构成

修正后的四阶复函数偏微分方程可以分解为两个二阶方程,从而得以求解,其齐次解可以表达为贝塞尔–汉克尔函数的傅里叶级数。

黄先生突破了理论上的难题,但主壳与支管的交贯线是一个复杂的空间曲线Γ,若开孔主壳(半径R)高斯坐标系采用极坐标系(α, β),则该交贯线(开孔率为ρ0=r/R)在主壳中的表达式为

支管是半径r和厚度t的闭合圆柱壳,其高斯坐标可采用笛卡尔系(ζ, θ)。交贯线在支管中的表达式为

从式(3)和式(4)可见,除ρ0极小的开孔外,前人将主壳孔边缘展开面上的圆(αΓ ≈ρ0)和支管端部简化为平面(ζΓ ≈1/ρ0),进而给出主壳与支管的内力素与位移的连续条件,将引起很大的误差。我们的方法是按照实际结构边界式(3)和式(4)提出精确的连续条件。要在各种载荷工况下对如此复杂的偏微分方程边值问题得到准确的解,需要持之以恒、坚持不懈地努力,20 多年间克服了许多数学上的困难。在20 世纪八、九十年代,工业规范编制工作只有极少的经费,课题组得不到经费来源,最开始是黄先生从清华大学基础研究基金中为我们争取到了宝贵的2 万元经费。在探求偏微分方程复杂边值问题的求解方法过程中,我们走过弯路,有时几个月得不到好的结果。在将近10 年中,我们坚持不懈,不怕挫折,不畏几十页纸极其繁杂的公式,由我与研究生各自推导一遍,再由黄先生亲自检查,甚至早期研究生编的程序,他都和我一起逐行逐句地检查过。所有的计算结果需要和国外前人几百个实验结果一一核对无误,为此计算的理论方案大的变动就有两次。黄先生的鼓励、支持给了我们坚持的力量。为了得到工程师们所需要的设计规范和应力集中与各种参数的变化规律,我们课题组从推导公式到编制与调试程序,共计算了几十万个理论解的数据,形成各种不同参数(3 种无量纲几何参数:R/T,ρ0,t/T;7 种无量纲载荷参数)下的解函数曲线,参数范围涵盖了绝大多数压力容器工程可能的范围。

课题组所得到的理论解与欧美各国几十年来所进行的一系列实验结果和三维有限元解能够较好地吻合,所发表的文章先后两次获得美国ASME杂志杰出论文奖(图4)。当我与欧美同行进行学术交流时,曾有2 位英、美大学教授问我:“八十年代你开始做时,是否知道这是一项非常困难的工作?许多著名的学者都没有成功,你为什么还要去做?”我回答:“攻克这个难题是多年来我们的一个梦,我们一定能够克服困难,因为我的背后有黄克智先生,他是中国最好的力学家之一!”

图4 经过十多年努力攻克圆柱壳大开孔接管难题,黄克智和薛明德、博士生李东风同获美国ASME 压力容器杂志2005 年杰出论文奖

这项成果中的“内压作用下容器开孔分析设计方法”已经成为中国国家标准GB150—2011《压力容器》的一部分,《内压与支管外载作用下圆柱壳开孔应力分析方法》作为《指导性技术文件 CSCBPV-TD001—2013》(中英文版)由全国锅炉压力容器标准化技术委员会发布,于2013 年10 月开始实施。其中包含了9 个表格,249 张7 种载荷作用下三类无量纲几何参数对应的所有无量纲应力分量函数曲线图,工程师们除根据具体的设计要求查取外,还可以利用理论解所形成的数据库和应用工业软件方便、快捷地进行设计计算。

4 永志不忘黄先生对我的提携与帮助

每当回忆起与黄先生共同奋斗的岁月,面对所得到的成果与荣誉,我不会忘记黄先生给予我的帮助和扶持。记得“文革”中与“文革”刚刚结束时,我只是一个六年制大学本科毕业、最普通的小助教,除努力干活之外,现在的许多年轻人已懂得去做的事,那时的我都不懂。记得在70年代末,与黄先生一起参加完一个审查我们规范的会议以后坐火车回校,黄先生说,你应当赶快把这些东西写成文章送出去发表。在火车上,他除吃饭、睡觉外一直不停地在写,火车快到北京了,他递给我一篇署有我们两人名字的草稿“评TEMA 规范”,说:“你去把它完成,把图、表、参考文献等补齐了寄走。”这是我第一次发表文章。直到21 世纪初,我和学生发表的每篇有他署名的文章,哪怕他是第三、第四作者,他都亲自看过、改过。20 世纪80 年代初,当时的国家标准局筹建“全国压力容器标准化技术委员会”这一在该行业中的权威性技术组织,邀请黄克智教授作为清华大学派出的委员(当时全国高校只有2 位委员)。黄先生却说,薛明德已经完全可以胜任这一职务,还是让她去做委员吧。当时我只是一个讲师,是十多个工业部门推举的20 多位委员中资历最浅、年龄最小的委员,也是唯一的一个女委员。黄先生经常这样,利用一些邀请自己参加的国内外学术活动的机会,一次又一次地推荐了更需要声望的年轻人,使他们得以在学术界一展所长。

1984 年,国家教委发文成立工程力学专业教材委员会(第2 届改为工程力学专业教学指导委员会),任命黄先生为主任委员(2 届共10 年),黄先生请我担任委员会秘书。委员会每年开一次会,黄先生打破以往这类委员会的惯例,建议每次会议请几位高校的有关学者做相应力学学科的学术报告,以进行校际学术交流、开阔眼界,从而有助于提高学科建设的水平。对于委员会需要形成决议的问题,例如工程力学专业学生需要掌握哪几门基本力学课程、哪些基本的数学基础,专业评估的基本要求等问题,黄先生都是让每位委员充分发表意见,进行民主讨论。我作为秘书,在这种氛围下每次会议都需要将大家的意见仔细记录下来,晚上抓紧整理,会议最后一天拿出能够充分反映大家意见的会议纪要,到会上去让委员们讨论通过。在黄先生和周恒、唐立民等前辈的领导下,委员们都能发挥所长、畅所欲言,大家合作非常愉快。我的工作虽然比较紧张,却使我从黄先生和各位力学界前辈们身上学到了不少知识、待人接物的修养和处理问题的本领。

从20 世纪70 年代至90 年代,黄先生是我接触、共事最多的老师,他是年长我13 岁的“大权威”,但我可以和他平等讨论,不懂的问题尽管问,合作写书时我写得不好的地方,他不厌其烦地指出来让我改。那时我们经常一起出差,有一次从上海坐海轮去温州参加一个压力容器的评审会,上船时我还想应当由我去做买饭等杂事,却不料上船后不久我就开始晕船、呕吐,还要麻烦黄先生帮我处理呕吐的脏东西,使我十分愧疚。记得20 世纪80 年代后期,空军总医院的冯天有医生要找我们讨论他的中西医结合复位手法的力学问题,黄先生以六十高龄和我一起骑自行车从清华大学到空军总医院去讨论,来回一路上黄先生没有丝毫不自然的感觉。

黄先生永远离开了他所培养、教育的学生们,但他热爱祖国、提携后辈,对事业勇于攀登、坚韧不拔、持之以恒,对科学严谨求实、一丝不苟的精神,却永远值得我学习!