关中平原城市群水资源生态足迹时空变化和驱动效应研究*

周进宏,雷 霁,陈 静

(宝鸡文理学院 地理与环境学院,陕西 宝鸡 721013)

随着我国城镇化快速发展,城市建设规模扩大、人口数量增长、生活水平提升、生产规模增加,水资源的开发和利用规模不断增加,缺水问题大量涌现,水资源供需矛盾日益加剧,水资源的可持续利用已成为研究热点。作为西部第二大国家级城市群,关中平原城市群是中西部省份拓展发展空间、释放发展潜力的重要载体,关系到跨省之间现代化经济体系建设目标的战略全局。对关中平原城市群区域内水资源现状充分解析,挖掘水资源存在的困境及问题,探讨区域内水资源可持续利用的合理策略,对关中平原区域社会经济与生态环境和谐发展具有重要的理论价值和现实意义。

生态足迹是区域资源可持续利用综合评价的重要方法,其含义是指维持区域内特定数量人群生存和生活,或容纳人类活动产生的废弃物所需要的具有生物生产力的土地或水域面积[1]。生态足迹模型最早由加拿大生态学家WILLIAN于1992年提出[2],其学生WACKERNAGEL做了改进[3],水资源生态足迹是生态足迹经过衍生改进的变形。黄林楠等[4]将生态足迹理论与水资源账户结合,建立了水资源生态足迹计算模型,后被广泛应用于水资源评价研究。应用水资源生态足迹模型可对区域内水资源生态足迹的现状进行定量分析与预测,以揭示其时空分布,也可结合经济或数学理论开展水资源可持续评价。LIANG et al[5]基于水资源生态足迹模型,结合水生态盈余、水生态赤字、水生态压力、水资源生态深度和广度等5个指标对2010-2019年武汉市的水资源可持续利用水平进行了评价。张义等[6]通过改进水生态足迹模型,从水量和水质2方面评价水生态足迹,使得水资源的评价更加全面。LI et al[7]将水资源生态足迹模型与基尼系数、脱钩模型相结合,揭示了2004-2018年新疆水资源生态赤字、水资源广度和深度的时空变化,阐明了技术因素对当地水资源生态足迹与经济增长脱钩的影响最显著。鉴于水资源生态足迹变化与经济、技术和人口等因素密切相关,将水资源生态足迹模型与驱动模型相结合,解析不同因素的驱动效应,揭示影响水资源的主要因子,可为水资源的规划与利用提供理论依据。从区域上看,水资源生态足迹的研究多集中在国家范围[8]、某一行政区或流域范围[9-11]及干旱半干旱地区[12]。对城市群的研究也多集中在京津冀城市群[13]、长江经济带[14]和珠江三角洲[15]等经济发达的地区,而关于西北地区的关中平原城市群水资源生态足迹现状和驱动效应等方面的研究较少。

本研究基于水资源生态足迹理论和模型,结合水资源生态足迹、水资源生态承载力和水资源生态盈余等指数,使用软件ArcGIS 10.8进行空间分析和数据可视化处理,从时间变化和空间格局演变两方面探究关中平原城市群水资源生态足迹的时序分布特性;并结合对数平均迪氏指数(Logarithmic Mean Divisia Index, LMDI)模型探究研究区域水资源生态足迹的驱动效应,以期对关中平原城市群的水资源开发利用现状有一个全面、直观的认识和了解,同时也为区域内水资源的管理和规划提供重要的理论基础和科学依据。

1 研究区域概况

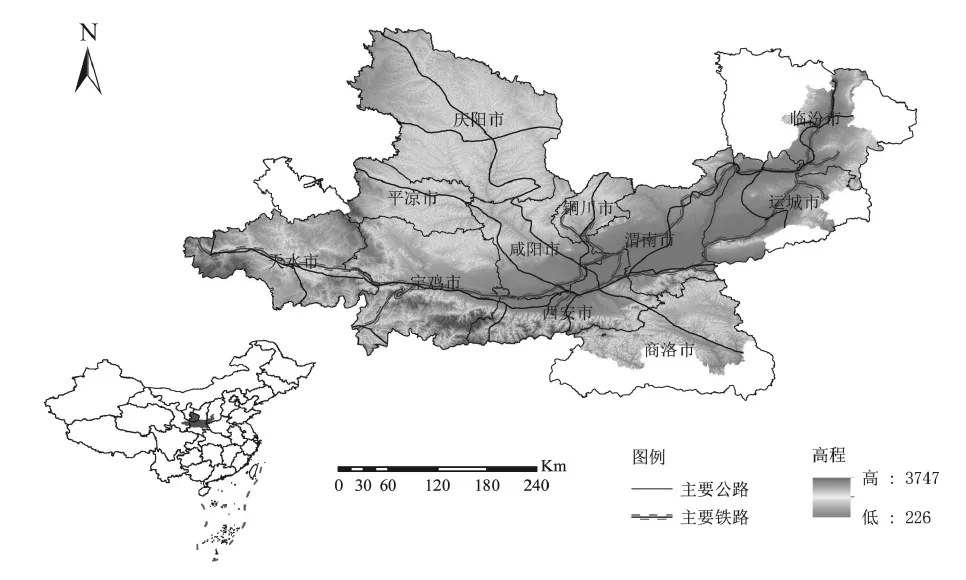

关中平原城市群横跨陕西、甘肃和山西3省,以西安为中心,覆盖宝鸡、铜川、咸阳、杨凌示范区、渭南、商洛、天水、平凉、庆阳、运城、临汾,规划行政范围如图1所示。2021年关中平原城市群常住人口4 357万人,区域生产总值25 507.09亿元,产业结构以第二产业和第三产业为主,人均GDP为5.85万元。区域内人口聚集、社会经济发展和水环境状况呈现明显区域差异,以西安为中心的关中盆地社会经济基础良好、人口分布密集、水资源消耗大。经济发展方面,区域的中部地区发展较好,西部和北部整体发展水平较低,水资源消耗依赖性强。关中平原城市群年平均降水量约为446 mm,水资源总量383.28亿m3,水资源开发利用程度高达80%,远超国际生态警示线(40%)[16],区域面临着水资源短缺制约社会经济发展的严峻问题。

图1 关中平原城市群规划范围Fig. 1 The study area of GZPUA

关中平原城市群区域水资源分布不均问题显著,2021年商洛和宝鸡人均水资源量高达5 725.12 m3和2 225.91 m3,而其他城市人均水资源量不足1 000 m3。加之区域内多数河流为雨季性河流,夏季水量丰沛,冬季水量极少,导致农业生产、工业用水和生活用水的稳定性较差。同时,水资源分布不均,水源地集中在南部地区,而人口集聚和大需水量对象主要集中在中部平原地区,水源地与需水地距离较远,水资源供需不平衡。

2 研究方法

2.1 水资源生态足迹模型

用水资源占地面积定量表征区域内消耗的水资源量,即水资源生态足迹WEF,可衡量区域经济和人口对水资源的需求能力。依据2015-2021年陕西、甘肃、山西3省《水资源公报》,将用水分为生产、生活和生态等不同账户类型,本文对应的水资源生态足迹也细分为生产、生活和生态足迹。依据《水资源公报》,生产用水包括农田灌溉、林牧渔畜和工业用水,生活用水包括城镇公共和居民生活用水,生态用水指维护区域自然生态系统、保护生态环境及城市绿化等用水量。水资源生态足迹WEF模型如下:

WEF=N×wef=γw×(W/Pw)

(1)

其中,N为人口数量(人);wef为人均水资源生态足迹(hm2/人);γw为水资源全球均衡因子,采用世界自然基金会的参考值5.19;W为区域水资源消耗总量(m3);Pw为水资源全球平均生产能力(m3/hm2),取3 140 m3/hm2。

2.2 水资源生态承载力模型

水资源生态承载力WEC可衡量水资源对人口数量、经济增长、资源利用等方面的最大承载能力,模型如下:

WEC=N×wec=

0.4N×φ×γw×(Q/Pw)

(2)

其中,wec为人均水资源生态承载力(hm2/人);Q为水资源总量(m3);φ为区域水资源产量因子,是区域水资源平均生产能力与全球水资源生产能力的比值,区域水资源平均生产能力通过水资源总量和流域面积确定。为了提高计算精确度,本研究对2015-2021年期间每年的关中平原城市群各市(区)的φ进行计算后,再代入公式(2)求解wec。

2.3 水资源生态盈亏

将水资源生态足迹与水资源生态承载力进行比较,可知研究区域内水资源盈余与赤字情况,即水资源生态盈亏WED,可衡量区域内水资源消耗是否在可承载范围内,用于评价区域内水资源的可持续利用状况。计算公式为:

WED=WEC-WEF

(3)

若WED>0,则处于水资源生态盈余状态;若WED<0,则处于水资源生态赤字状态。

2.4 LMDI模型

分解分析法是环境经济学中用来分析物质变化特性和作用机制的常用方法,指数分解适用于含有时间序列和分解因素较少的数据模型,本研究采用对数平均迪氏指数LMDI模型进行分析。首先构建水资源生态足迹与人口、经济、技术、结构等因素之间联系的Kaya等式(4),并确定基准年(2015年)到第t年的水资源生态足迹变化的表达式(5)。

(4)

ΔWtEF=WtEF-W0EF=

ΔWPEF+ΔWREF+ΔWIEF+ΔWSEF

(5)

其中,WitEF和Wi0EF分别为第t年和基准年i类账户(生产、生活、生态)的水资源生态足迹(hm2);WtEF和W0EF分别为第t年和基准年的水资源总生态足迹(hm2);Gt为第t年区域生产总值GDP(万元);Pt和P0分别为第t年和基准年总人口数(万人),表征水资源生态足迹的人口效应;第t年人均GDP总值Rt=Gt/Pt(元/人),R0为其在基准年的值,表征水资源生态足迹的经济效应;It=WtEF/Gt,为第t年水资源生态足迹强度(hm2/万元),I0为其在基准年的值,表征水资源生态足迹的技术进步;Sit=WitEF/WtEF,为第t年i类水资源占总水资源生态足迹的比重,Si0为其在基准年的值,代表水资源生态足迹的结构效应;ΔWtEF为第t年和基准年水资源生态足迹的变化量(hm2/年);ΔWPEF,ΔWREF,ΔWIEF和ΔWSEF分别为水资源生态足迹人口、经济、技术和结构等因素引起的水资源生态足迹变化量(hm2)。根据LMDI加法模型原理分解得到各因素的贡献值为:

(6)

(7)

(8)

(9)

2.5 数据来源

研究所涉及水资源和社会经济方面的相关数据均来自于2015-2021年陕西、甘肃、山西3省《水资源公报》和《统计年鉴》。因相关数据统计时覆盖行政区域原因,对关中平原城市群区域的数据统计和计算到行政市(区)级别,未精准到县区。

3 结果与分析

3.1 关中平原城市群水资源生态足迹时间变化特性

3.1.1 水资源生态足迹时间变化特性

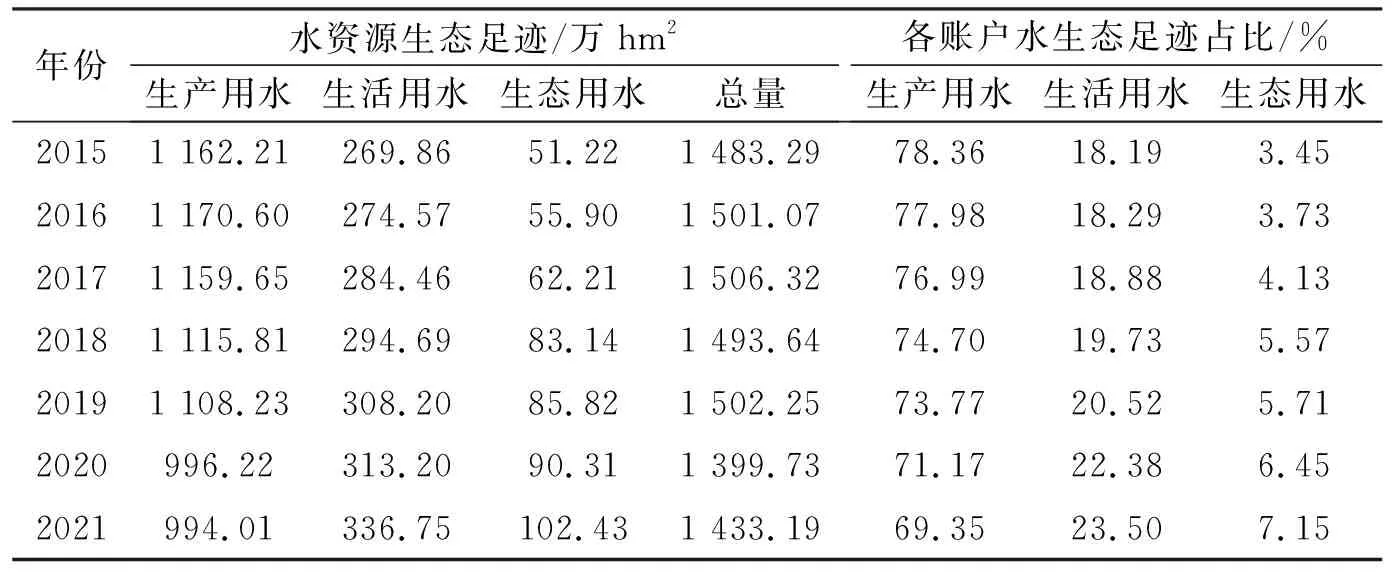

采用(1)式核算关中平原城市群生产、生活和生态等用水账户水资源生态足迹,结果如表1所示。2015-2021年关中平原城市群水资源生态足迹整体较稳定,在1 433.19万hm2~1 506.33万hm2范围内小幅波动,2019年后整体呈下降趋势。各用水账户中,生产用水的水资源生态足迹在994.01万hm2~1 170.60万hm2之间,占比高达69.35%~77.98%。其次为生活用水,其水资源生态足迹介于269.86万hm2~336.75万hm2之间,占比为18.19%~23.50%。生态用水水资源生态足迹最少,其值在51.22万hm2~102.42万hm2之间,占比为3.45%~7.15%。

表1 2015-2021年关中平原城市群各账户水资源生态足迹Tab. 1 Ecological footprint of water resources in GZPUA from 2015 to 2021

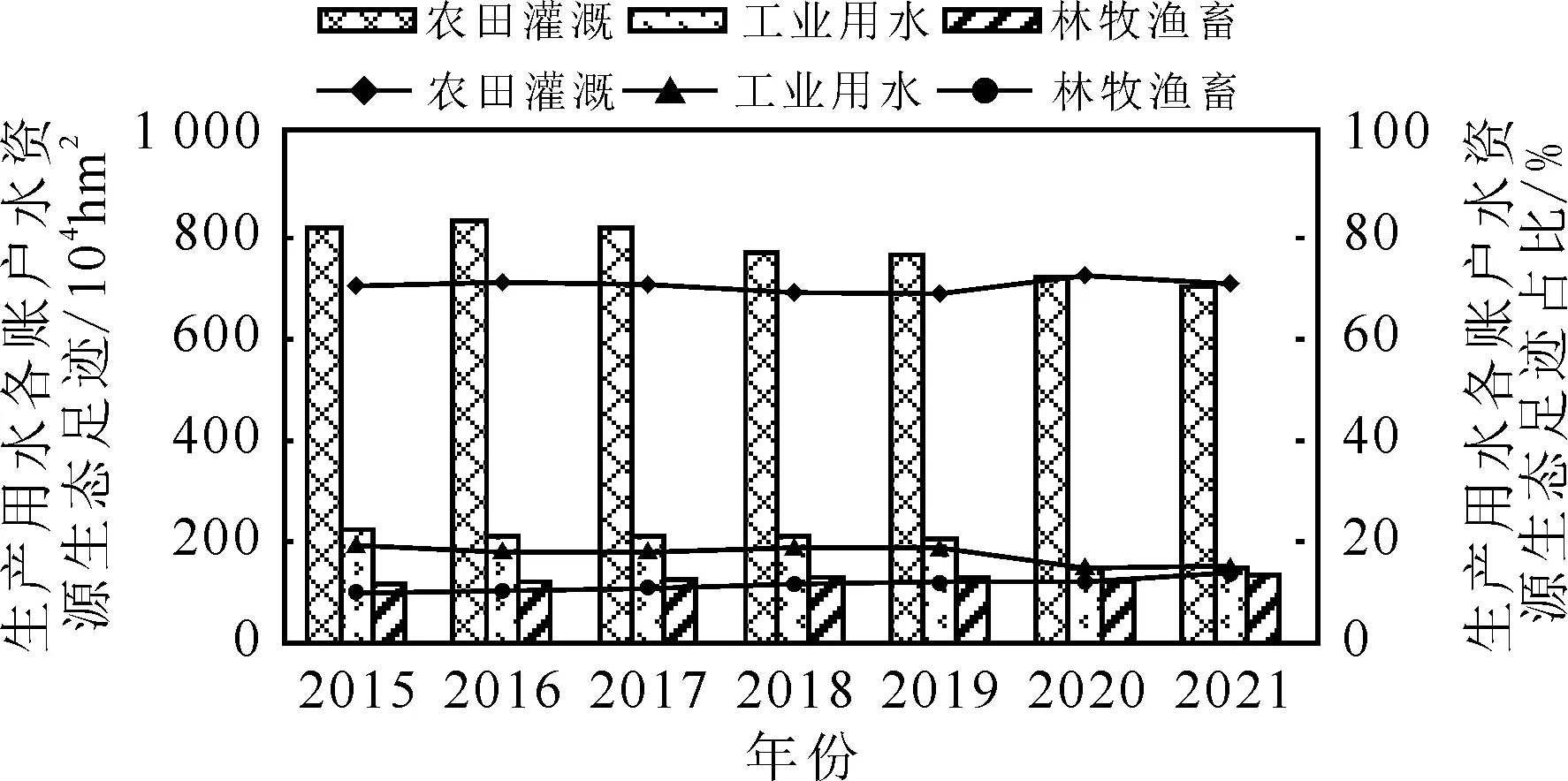

2015-2021年关中平原城市群生产用水水资源生态足迹呈现减少的总体趋势,从2015年的1 162.21万hm2增加至2016年的1 170.60万hm2峰值后,逐年减少至2021年的994.01万hm2,整体降幅为16.92%。从不同类型生产用水水资源生态足迹变化(图2)可知,农田灌溉水资源生态足迹占比最大,多年平均占比70%以上;其次为工业用水,最小为林牧渔畜。2015-2021年农田灌溉和工业用水的生态足迹呈递减趋势,主要原因为2018年后关中平原地区贯彻落实“深化农田水利改革”“国家工业节水方案”“节水型城市建设”等重大举措,区域内用水效率有所提升,也侧面反映关中平原城市群的农田灌溉和工业用水方式逐步向高效节水转变。与之相反,生活用水和生态环境用水的水资源生态足迹逐年递增(表1)。生活用水水资源生态足迹从269.86万hm2增至336.75万hm2,增幅达19.86%;生态用水水资源生态足迹从51.22万hm2增至102.43万hm2,增幅49.99%。其主要原因为近几年关中平原城市群经济增长较快,人民生活水平稳步提升,城市公共设施不断完善,水环境污染治理力度增加,生态环境保护全面开展,使得居民生活、城市公共用水和生态环境用水量增加,引起了水资源生态足迹的增长。

图2 关中平原城市群生产用水各账户水资源生态足迹变化Fig. 2 Ecological footprint of different production water accounts in GZPUA

3.1.2 水资源生态承载力时间变化特性

采用(2)式计算关中平原城市群水资源生态承载力,结果如图3所示。2015-2021年区域内水资源生态承载力变化幅度较大,整体呈现波动上升的趋势。水资源生态承载力2016年最小,为179.71万hm2,2021年最高,为1 913.84万hm2,增加9倍多;多年水资源生态承载力的均值为567.68万hm2。水资源生态承载力整体变化趋势:2015-2016年略有下降,2018-2020年平缓增加,2021年跃升到最大。水资源生态承载力与水资源总量密切相关,关中平原城市群的水资源总量很大程度上依赖于降水量。利用SPSS软件的Pearson相关系数法检验关中平原城市群水资源承载力和降水量的相关性,得到二者Pearson相关系数R2为0.630,显著性检验系数p为0.01,表明研究区域内水资源生态承载力和降水量显著相关。

3.1.3 水资源生态盈亏的时序变化特性

采用(3)式核算关中平原城市群水资源生态盈亏,结果如表2所示。2015-2021年水资源生态盈亏值(WED)和人均水资源生态盈亏值呈现波动增大的趋势,分别从2015年的-1 250.96万hm2、-0.288 3 hm2增加为2021年的480.66万hm2和0.110 3 hm2。2015-2020年关中平原城市群水资源生态盈亏值均为负,水资源生态亏损量(水资源生态盈亏绝对值)逐渐减少。这表明区域内水资源生态承载力(WEC)小于水资源生态足迹(2021年除外),水资源常年处于生态赤字状态,但水资源生态赤字状态有所缓解。2021年水资源转为生态盈余,是由于研究区域2021年水资源生态承载力剧增,由2015-2020年179.71万hm2~501.74万hm2范围增至2021年的1 913.84万hm2。根据《水资源公报》中降雨量数据显示,2021年西安、宝鸡、渭南、商洛、运城、临汾等地降雨量大幅增加,关中平原城市群总降雨量比2020年增加384.81亿m3,涨幅36.08%。降雨量的增加导致了水资源生态承载力剧增,使得2021年关中平原城市群水资源处于生态盈余状态。但从2015-2021年水资源生态盈亏总体情况可知,关中平原城市群水资源生态危机明显,水资源生态足迹显著大于水资源生态承载力,迫切需要对水资源开发利用和管理进行合理规划和调控。

3.2 关中平原城市群水资源生态足迹的空间格局特性

3.2.1 人均水资源生态足迹的空间格局

根据2015和2021年关中平原城市群人均水资源生态足迹的数值,将人均水资源生态足迹划分为5个值域:高足迹(0.51~0.61 hm2/人)、中高足迹(0.41~0.50 hm2/人)、中足迹(0.31~0.40 hm2/人)、较低足迹(0.21~0.30 hm2/人)和低足迹(<0.20 hm2/人),结果如图4所示。研究区域内人均水资源生态足迹空间分布差异较大,宝鸡、咸阳、渭南、运城和临汾等城市水资源生态足迹比西安、庆阳、铜川、商洛、平凉、天水高,整体呈现东部和中间带城市居于高值,西部和南部城市处于低值。2021年人均水资源生态足迹从大到小顺序依次为:运城>渭南>咸阳>宝鸡>临汾>西安>商洛>平凉>庆阳>铜川>天水。

图4 关中平原城市群人均水资源生态足迹的空间分布Fig. 4 Spatial distribution of ecological footprint of water resources per capita in GZPUA

从表3关中平原城市群各市(区)人均水资源生态足迹变化可知,各市(区)在2015-2021年变化趋势不尽相同。

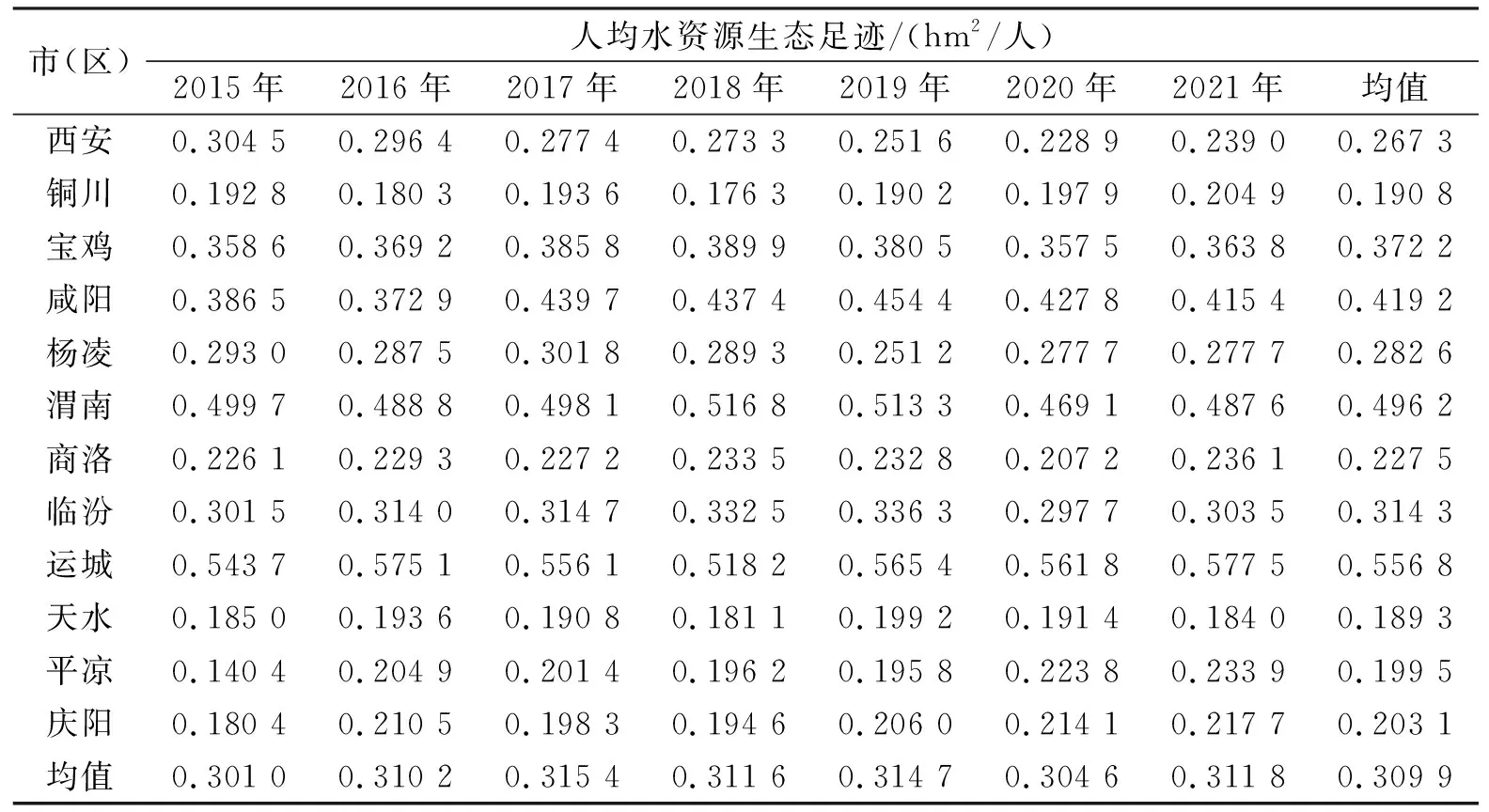

表3 2015-2021年关中平原城市群各市(区)人均水资源生态足迹变化Tab. 3 Ecological footprint of water resources per capita in cities of GZPUA from 2015 to 2021

运城、西安、渭南、咸阳、杨凌、平凉人均水资源生态足迹波动明显,分别在0.518 2~0.577 5 hm2/人、0.228 9~0.304 5 hm2/人、0.469 1~0.516 8 hm2/人、0.372 9~0.454 4 hm2/人、0.251 2~0.301 8 hm2/人、0.140 4~0.233 9 hm2/人范围上下波动;而其他城市变化波动较小。运城人均水资源生态足迹始终大于0.51 hm2/人,常年处于高足迹;渭南常年处于中高生态足迹。2015-2021年期间,西安人均水资源生态足迹整体呈降低趋势,而宝鸡、渭南、商洛人均水资源生态足迹在2018年达到峰值后开始下降。与之不同,铜川、平凉、庆阳等人均水资源生态足迹值较低的城市总体呈递增的趋势。

3.2.2 人均水资源生态承载力的空间格局

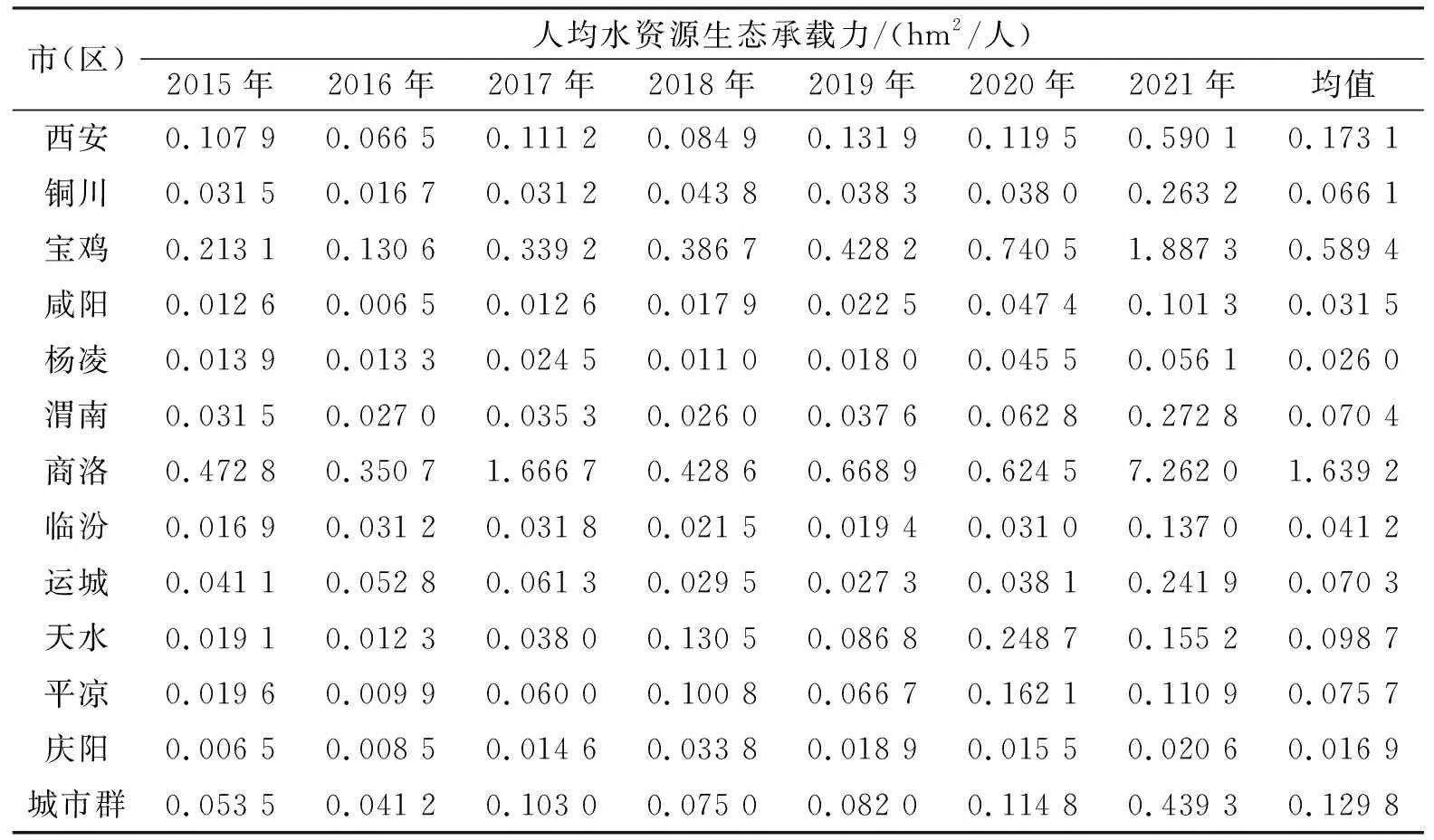

如图5所示,2015和2021年关中平原城市群人均水资源生态承载力空间格局变化明显,且各市(区)的人均水资源生态承载力空间分布不均。2015年各市(区)人均水资源生态承载力分布在2个等级,西安、宝鸡、商洛、铜川、渭南、运城介于0.03~0.50 hm2/人之间,其余城市均小于0.30 hm2/人。2021年关中平原城市群人均水资源生态承载力呈5个等级分布,商洛人均水资源承载力大于2.0 hm2/人,宝鸡分布在1.01~2.00 hm2/人,西安分布于0.51~1.00 hm2/人,运城、渭南、铜川等城市人均水资源生态承载力在0.31~0.52 hm2/人范围,天水、临汾、庆阳、平凉和咸阳水资源承载力小于0.30 hm2/人。2021年人均水资源生态承载力从大到小的顺序依次为:商洛>宝鸡>西安>渭南>铜川>运城>天水>临汾>平凉>咸阳>杨凌>庆阳。

图5 关中平原城市群人均水资源生态承载力的空间分布Fig. 5 Spatial distribution of ecological carrying capacity of water resources per capita in GZPUA

从表4可知,商洛和宝鸡人均水资源生态承载力较大,2015-2021期间呈现波动增加趋势,增幅在5倍以上。其他城市的人均水资源生态足迹也不同程度波动增加,但增加幅度不尽相同。2015-2020年西安、铜川、渭南、运城和临汾波动幅度较小,而咸阳、杨凌、平凉和庆阳变化幅度较大,波动幅度高达4~8倍;2021年各城市人均水资源生态承载力均显著增加。

表4 2015-2021年各市(区)人均水资源生态承载力Tab. 4 Ecological carrying capacity of water resources per capita in cities of GZPUA from 2015 to 2021

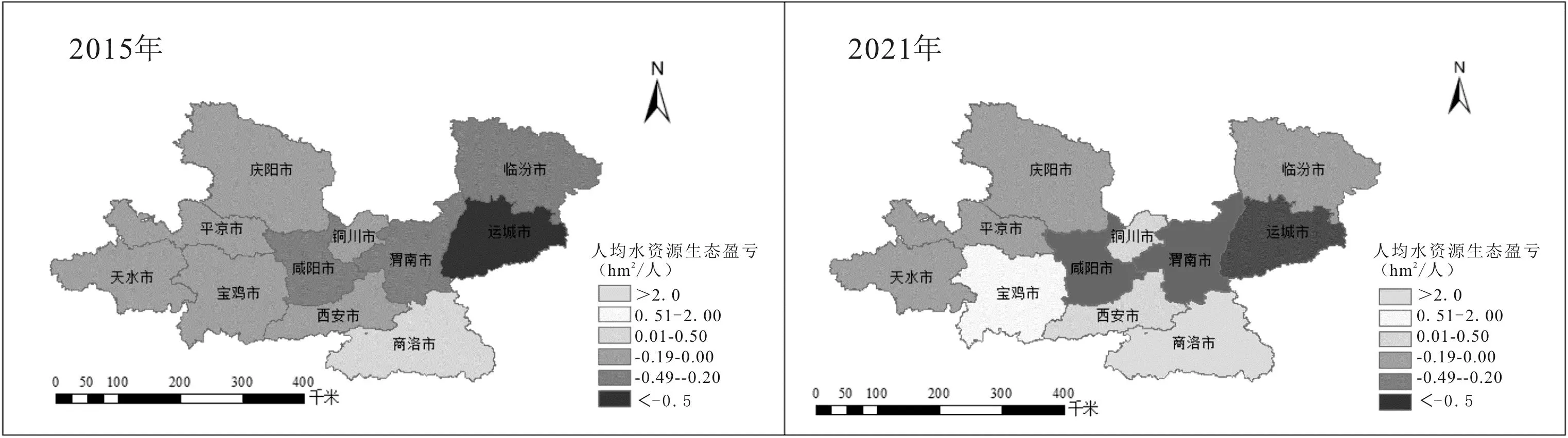

3.2.3 人均水资源生态盈亏的空间格局

从图6可知,2015和2021年关中平原城市群人均水资源生态盈亏空间格局年际变化明显,且空间分布不均匀,整体呈现生态盈亏局势好转的态势。2015年关中平原城市群各城市均处于生态赤字状态,2021年商洛、宝鸡、西安、铜川等城市水资源转为生态盈余。水资源生态盈余主要集中在关中平原城市群的南部和西部。多年平均人均水资源生态盈亏值从小到大的顺序依次为:运城>渭南>咸阳>临汾>西安>平凉>天水>商洛>铜川>宝鸡>庆阳。

图6 关中平原城市群人均水资源生态盈亏的空间分布Fig. 6 Spatial distribution of ecological profit and deficit of water resources per capita in GZPUA

3.3 关中平原城市群水资源生态足迹的驱动效应分析

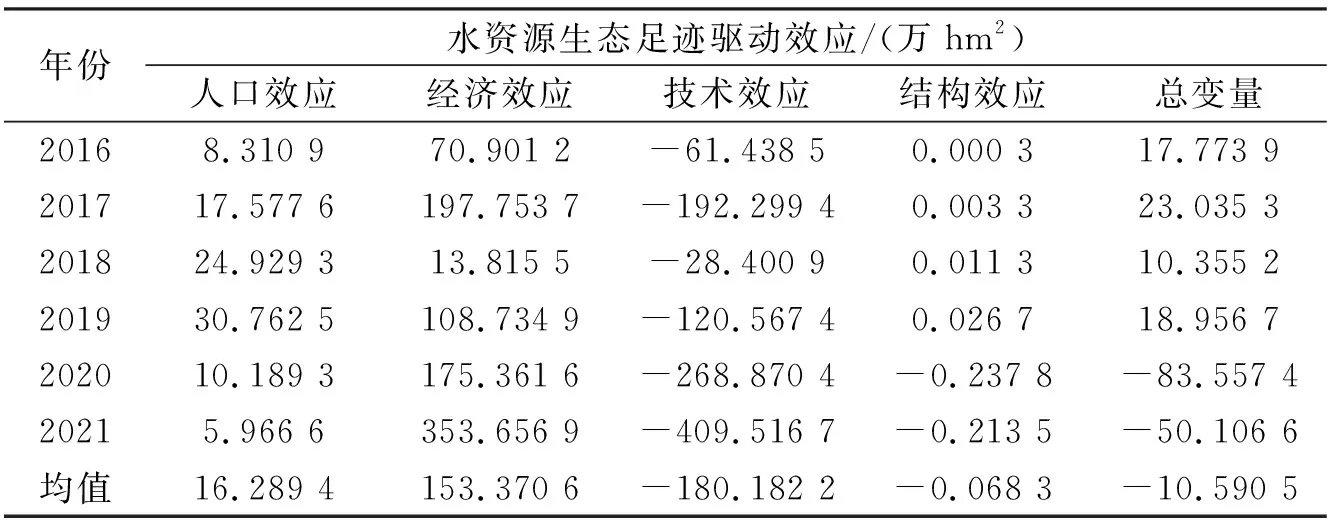

基于LMDI理论,采用(4)-(9)式,以2015年为基准年确定人口、经济、技术和结构等因素对水资源生态足迹的驱动效应,结果见表5。当效应值为正时表示具有推动作用,为负值时表明具有抑制作用。

表5 关中平原城市群水资源生态足迹各因素的驱动效应Tab. 5 Driving effects of ecological footprint of water resources in GZPUA

3.3.1 人口因素驱动效应分析

人口效应对关中平原城市群水资源生态足迹具有促进作用,效应值介于5.966 6万hm2~30.762 5万hm2之间。2015-2021年关中平原城市群人口数量从4.34亿增加到4.36亿,生活用水量从16.33亿m3增至20.37亿m3,表明随着关中平原城市群建设和发展,研究区域城镇化水平提高,人口增长,水资源的消耗量持续增加,导致水资源生态足迹增加。但生活用水量在总用水结构中占比较小(20%~27%),驱动效应较弱。

3.3.2 经济与技术因素驱动效应分析

经济因素是关中平原城市群水资源生态足迹的主要增量因子,其效应值介于13.815 5万hm2~353.656 9万hm2之间,整体呈上升趋势。2018年11月,中共中央国务院《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》出台以来,关中平原城市群建立以西安为中心城市、引领城市群发展、城市群带动区域发展的新模式,区域内经济快速发展,GDP年从2018年的20 436.46亿元增至2021年的25 507.10亿元,3年增幅24.81%。经济快速发展带动区域内城市人口和产业的聚集,使得水资源生态足迹增加,给水资源生态承载力带来巨大压力。合理管理水资源,实现水资源可持续利用和社会经济高质量协同发展是其必由之路。

技术效应是关中平原城市群水资源生态足迹减少的主要因素,发挥显著的抑制作用,且呈逐渐增加趋势,技术效应的绝对值从28.400 9万hm2增至409.516 7万hm2。这反映技术的提升一定程度上缓解了水资源生态足迹的增长,对关中平原城市群水资源生态安全发挥着关键作用。

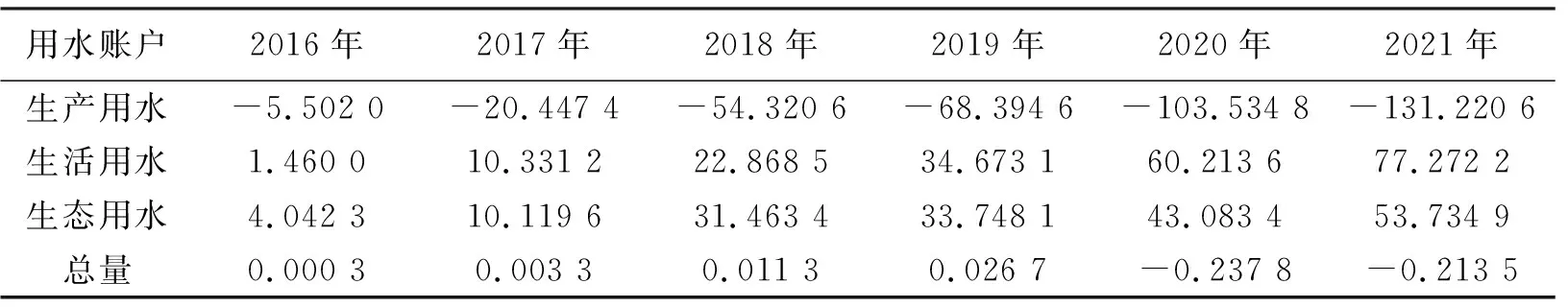

3.3.3 结构因素驱动影响分析

2015-2019年水资源生态足迹的结构因素的效应值为正,具有促进作用;2020-2021年结构效应为负值,具有抑制作用。2019年后随着抑制作用的逐渐显现,结构效应成为水资源生态足迹的减量因子,这表明关中平原城市群用水结构逐渐转好。整体上看结构效应对关中平原城市群水资源生态足迹的贡献率极小。从结构效应对生产、生活和生态等不同用水账户水资源生态足迹的驱动效应(表6)可知,结构因素对生产用水水资源生态足迹呈明显的抑制作用,这是由于关中平原城市群积极推进水利基础设施建设,区域内节水工程和设施的建设力度增加,农业的滴灌喷灌等节水技术得以宣传和推广,延缓了水资源生态足迹的增长。同时,区域内贯彻落实节水减排、集约优化配置水资源,优化改变生产用水管理模式等举措使得生产用水生态足迹减少。与之相反,结构因素对生活用水和生态用水生态足迹则表现为促进作用。

表6 结构效应对不同账户水资源生态足迹的驱动效应Tab. 6 Structural driving effect of different accounts on ecological footprint of water resources

4 结论

基于水资源生态足迹模型,对2015-2021年关中平原城市群水资源生态足迹、水资源生态承载力、水资源生态盈余的时空分布进行了梳理,并结合LMDI模型分析了人口、经济、技术和结构等因素对区域水资源生态盈余的驱动效应。主要结论如下:

(1)2015-2021年关中平原城市群水资源生态足迹整体呈波动减小的趋势。水资源生态足迹各账户中,生产用水为最大账户(占比69.35%~77.98%),其中农田灌溉用水足迹占比最高,研究期间整体呈下降态势;生活用水和生态环境用水足迹占比低,分别介于18.19%~23.50%和3.45%~7.15%之间,整体呈增长趋势;这表明关中平原城市群区域内水资源用水结构有所好转。

(2)2015-2021年水资源生态承载力呈波动上升趋势,区域内水资源承载力与降水量相关性显著(R2=0.630,p<0.01)。关中平原城市群水资源生态承载力远小于水资源生态足迹,2015-2020年区域内长期处于水资源生态赤字状态。总体来说,水资源生态赤字的变化趋势与水资源生态承载力基本一致,呈波动上升的趋势,水资源问题逐步缓解。

(3)2015-2021年水资源生态足迹、水资源生态承载力、水资源生态盈余呈现明显空间分布差异,整体上反映关中平原城市群东部和北部城市水资源生态不安全问题严重,南部的宝鸡和商洛等城市水资源生态不可持续性逐渐得到缓解,北部和东部城市水资源生态赤字问题严重。

(4)人口和经济因素对水资源生态承载力为正向驱动,其中经济因素是关中平原城市群水资源生态足迹的主要增量因子;技术水平提升是区域水资源生态足迹降低的主要原因;结构因素在2015-2019年期间为促进作用,2020-2021年表现为抑制作用。这表明关中平原城市群区域内社会经济的发展整体上仍以水资源的消耗为代价。为保障关平原城市群水资源可持续发展,应大力推广和应用先进的节水技术,强化水利工程和设施的建设力度、加强水的循环使用,提高全社会节水意识。