基于时空演变对中原区经济发展差异的计量分析

查华超,罗星月,张 枫,高 然

(1.安徽财经大学a.经济学院;b 统计与应用数学学院,安徽 蚌埠 233030;2.上海大学 经济学院,上海 200444;3.华东师范大学 教育学部,上海 200062)

0 引言

“十四五”规划明确指出推进区域协调发展是经济增长的着力点,促进区域经济融合互动、融通互补是完成现代化经济体系建设的关键.中原经济区是国家级经济发展的重要区域之一,在地理区位上连接东部与西部地区,其经济发展协同、发展联动对推进构建现代化经济体系具有至关重要的作用.在此背景下,以中原经济区经济发展差距为切入点,探寻区内经济发展差距的时空演变特征,以期为缩小经济区内经济发展差异提供理论指导.

1 文献综述

目前关于区域经济发展差距的研究文献较多,但在研究视角上各有不同.

一方面,受限于地域空间和研究数据的可获得性,学者们通常将省域范围作为重要的研究对象.如吴玮怡等人[1]采用空间自相关和标准差椭圆等技术方法探究广东省县域经济发展不协调的问题,结果表明广东省的经济发展明显存在着空间聚类的特征;戴其文等人[2]借助Theil 指数和马尔科夫链,发现广西区域经济差异对地理尺度非常敏感,县域间发展差距最大,地市间发展差距次之,而区域间的发展则最为平衡;靳诚和陆玉麒[3]通过ESDA 相关分析方法,探究江苏省县域经济格局在空间上的变化状况,研究表明江苏省东南—西北向的经济发展空间差异最大,而东北—西南向的均质性则最好.

另一方面,贫富差距不仅体现在一个省份内部,各省际间或各区域间的差距也极其显著,因此,区域间的经济发展差距也是众多学者研究的重要方面.例如:孙珊珊和朱传耿[4]认为长江经济带、长三角、泛珠三角、三峡库区和新亚欧大陆桥沿线是常被用于研究经济差异空间格局的区域分类;谢磊等人[5]将长江中游经济区作为研究对象,采用泰尔系数和空间自相关分析得出“长江中游经济区南北差异相对明显”的结论;刘玉等人[6]以县域为基本单位,研究环渤海地区的经济发展差距,结果表明环渤海地区的经济实力虽不断增强,但省际经济发展差距仍然很大.

还有少数学者以东、西部区为研究区划,对中原经济区经济发展差距进行了研究.例如:李娟等人[7]以地级城市为基本单元,通过引入经济地理集中度来反映经济在空间上的集中程度,发现中原经济区的经济空间格局整体表现为中间高四周低;胥亚男等人[8]将县域作为研究的最小单位,通过空间自相关发现中原经济区总体呈现西高东低的态势.虽然学界对中原经济区经济发展差距研究有所涉猎,但由于中原经济区地理位置的特殊性,仅以东、西两区为研究对象无法全面分析各地市间的经济发展情况,造成对区域内经济发展差距认识的不足.

有鉴于此,本文以中原经济区为研究对象,采用Dagum基尼系数等方法,测度分析了2012—2019 年中原经济区经济发展差距的时空演变趋势.本文与已有研究的不同体现在两个方面:第一,将研究对象的划分从方位转变为城市群,充分体现都市圈对地区发展的重要性;第二,不仅测算了各个城市圈之间的经济发展差距,也对各城市圈内部的经济发展差距进行比较,并分析区域间和区域内差异对总体差距的贡献程度,以期为实现中原经济区经济协调发展提供相应的理论依据.

2 中原经济区基本概况

中原经济区经济发展成效显著,其经济总量仅次于长三角、珠三角、京津冀及长江中游城市群,是全国经济第五增长极.根据《全国主体功能区划》描绘,中原经济区具体包括河南全省,山西的长治、晋城和运城,山东省的聊城、菏泽和泰安东平县,安徽的宿州、淮北、阜阳、亳州、蚌埠、淮南潘集区及凤台县,河北的邢台和邯郸,共33个地区.为探讨中原经济区经济发展差异,本文参考刘战国和刘艺娃[9]的做法,将中原经济区大致划分为三个层次级——郑州都市圈、中原副中心城市群和其他城市群,并由此展开分析研究.

3 中原经济区发展差距的时空演变

3.1 数据选取

本文选取2012—2019 年的时间序列数据,数据主要来源于《河南统计年鉴》《河北统计年鉴》《山西统计年鉴》《山东统计年鉴》《安徽统计年鉴》,缺失资料来自相关地市统计公报.

3.2 研究方法

基尼系数是美国经济学家阿尔伯特于1943 年根据劳伦茨曲线所定义的衡量收入分配公平程度的指标.基尼系数一般用于考察一个地区的经济分配差异情况,大小介于0、1 之间.基尼系数越小代表收入分配越平均,越大代表收入分配差距越大.

1997年Dagum[10]利用基尼系数提出了一种全新的测算空间差异的分解公式.这一分解公式不仅可以测算区域与区域之间的差距变化,同时也可以测算区域内部的差距.为此,本文采用该方法来进行测度分析.具体测算公式如下:

基尼系数的分解公式为

其中,yji和yhr分别表示j区域中i经济体和h区域中r经济体的人均GDP,k表示区域中样本的个数,nj和nh分别表示j区域和h区域中经济体的数量,表示整个区域人均GDP 的平均值.

基尼系数按照区域分解可分为区域内差距贡献Gw与区域间差距贡献Gb.

区域j的基尼系数为

则区域内差距贡献度表示为

区域j和h之间的基尼系数可以表示为

则区域j和h之间差距贡献度可以表示为

因此,总的基尼系数可以分解为

同时,本文按照郑州都市圈、中原副中心城市群和其他城市群的划分标准,来考察中原经济区的经济发展差距.若令k=1,2,3 分别代表郑州都市圈、中原副中心城市群和其他城市群三个经济地带,则中原经济区经济差距分解如下:

至此,完成对中原经济区经济差距的分解.

3.3 结果分析

3.3.1 中原经济区经济发展绝对差异

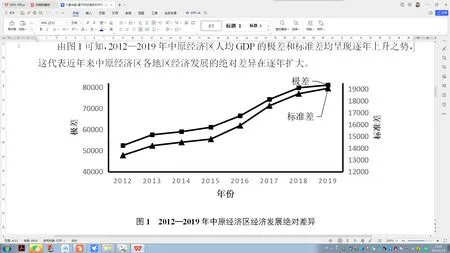

由图1 可知,2012—2019 年中原经济区人均GDP 的极差和标准差均呈现逐年上升之势,这代表近年来中原经济区各地区经济发展的绝对差异在逐年扩大.

图1 2012—2019年中原经济区经济发展绝对差异

按照增长速度将时间序列进行简单的划分后发现:中原经济区人均GDP 的极差在2013—2015 年和2018—2019年期间的上升幅度相对来说较缓慢,逐年增幅分别为2.54%、3.52%、1.61%,而剩余年份之间极差的增长幅度相对较大,分别可达9.72%、8.87%、11.71%和7.42%.同时,标准差的变化更为明显,2016—2018 年标准差的变化十分迅速,由2016 年的14758.27 变为2018 年的18595.58,仅3 年时间就增长了26.00%,而其他年份中标准差的增长幅度都比较小,平均不超过6.00%.

3.3.2 中原经济区发展相对差异

(1)中原经济区发展差距总体变化.

通过测度得到2012—2019 年中原经济区经济发展差距总体变化趋势,详见图2所示.

图2 2012—2019 年中原经济区发展差距总体变化

分析发现,2012—2019 年中原经济区经济发展差距人均GDP 基尼系数在0.158~0.197 的区间内变动,整体变动幅度不大,且呈下降趋势.根据下降速度大致可分为三个阶段:第一阶段为2012—2015 年,该阶段人均GDP 基尼系数从0.196 变为0.178,下降速度较为平稳,年均下降3.18%;第二阶段为2015—2017 年,该阶段人均GDP 基尼系数大体上保持不变,仅从0.178 小幅降为0.177;第三阶段为2018—2019 年,该阶段人均GDP 基尼系数下降速度相对较快,由0.175 下降至0.159,下降了9.14%.可能原因:得益于2012 年出台的《关于大力实施促进中部地区崛起战略的若干意见》、2016 年国务院常务会议审议通过《促进中部地区崛起规划》和2017 年《河南省建设中原城市群实施方案》的积极影响,推动了中原经济区经济发展总体差距扩大趋势不断放缓,中原经济区区域发展总体战略和主体功能区战略取得显著成效,并自2018 年以来推动郑州市开始更好发挥中心城市带动作用,促进中原经济区各区域之间的经济发展差异进一步缩小.

(2)中原经济区发展差距空间分析.

中原经济区囊括5 省33 个地区,区内各地区的经济发展水平存在差异.为此,首先参照刘战国和刘艺娃[10]做法,将郑州与开封、洛阳、焦作、新乡、许昌六市划定为郑州都市圈;其次,依据“中心地理论六边形模型”和“断裂点理论”,将安阳、三门峡、商丘、信阳、南阳、濮阳、周口等七大省辖市设定为中原城市群副中心城市;最后,区内的其他地区被统一归结至其他城市群.表1 给出了中原经济区经济差距构成比例分析结果.

表1 中原经济区经济差距构成比例

具体而言,在各区域内部的经济发展差距贡献度层面上,2012—2018 年间,郑州都市圈及副中心城市群内部的基尼系数构成比例要小于其他城市群,但到2019年,郑州都市圈区域内部的基尼系数构成比例变得最大.可能原因:相对于郑州都市圈和中原副中心城市群,其他城市群中各地区主要来自河南省以外的河北省、山西省、山东省和安徽省,而这些不同省份间在地理环境、政治环境、经济发展基础等方面差异明显,导致其他城市群内部的经济发展差距贡献度要更大.此外,2012—2019 年的七年间,郑州都市圈的基尼系数构成比例是逐年上升的,期初13.578%升至期末15.417%;中原副中心城市群的基尼系数构成比例是逐年下降的,期初16.14%下降为期末10.729%;其他城市群的基尼系数构成比例则也是呈下降之势.这表明郑州都市圈内各地区的经济发展差距不断扩大,而中原经济区内副中心城市群及其他城市群内的各地区经济发展差距在持续缩小,所以郑州市如何更好地对周边城市发挥经济辐射作用是需重点关注的问题之一.

在三大区域间的经济发展差距贡献度层面上,2012—2019 年期间,郑州都市圈与副中心城市群、郑州都市圈与其他城市群区域间的基尼系数构成比例较为接近且均占20%以上,而副中心城市群与其他城市群区域间的基尼系数构成比例明显更低,逐年所占比例均不到10%.这说明,中原经济区区域间经济发展差距主要源于郑州都市圈和中原副中心城市群以及郑州都市圈和其他城市群之间,副中心城市群与其他城市群区域间的经济发展差距仅为次要原因,以郑州市为中心的都市圈人均GDP 水平要显著高于副中心城市群以及其他城市群.

在中原经济区区域内和区域间层面上,到2019 年,区域间的基尼系数构成比例要高于各区域内部的基尼系数构成比例,并再次说明中原经济区经济发展差距的最大来源为郑州都市圈与中原副中心城市群以及郑州都市圈与其他城市群之间.可能原因:2019 年2 月21 日,国家发展改革委印发《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,为优先发展郑州都市圈提供了政策依据,而其后郑开双创走廊、开港产业带、许港产业带等6 个专项规划的制定,更为郑州都市圈的经济发展带来巨大动力,进而相对加快郑州都市圈的经济发展速度.

(3)中原经济区发展差距再分析.

根据测度结果,中原经济区三大区域间的基尼系数变化趋势如图3 所示.

图3 2012—2019 年中原经济区三大地区间基尼系数变化趋势

图3 显示,郑州都市圈与中原副中心城市群之间的经济发展差距大致呈“U”型变化趋势.其中,2012—2015年表现下降趋势,区域间基尼系数由0.254 下降至0.234;2015—2016 年为平稳阶段,区域间基尼系数几乎保持不变;2016—2019 年则呈现上升趋势,区域间基尼系数由0.234 上升至0.251.可能原因:2016 年12 月29 日国务院正式批复《中原城市群发展规划》,提出要建设现代化郑州大都市区,以郑州为中心圈的经济发展目标得以确立,从而较好促进郑州经济发展,并拉大郑州都市圈与中原副中心城市群间的经济发展差距.

同时,郑州都市圈与其他城市群之间的经济发展差距总体呈不稳定的下降趋势,但变动幅度较小,区域间基尼系数均介于0.240~0.255 之间.其中,2012—2015年,区域间基尼系数呈先降后升趋势;2015—2016 年,区域间基尼系数上升明显;而在2016—2018 年区域间基尼系数保持相对平稳后,于2019 年下降至历年最低水平.可能原因:2018 之前,郑州都市圈与其他城市群之间的区域协调发展仍处自发状态,导致两个区域间经济发展差距变动趋势并不规则;但2018 年底我国明确提出了以“五位一体”和“四个全面”为指引的区域发展新机制,高质量发展要求促使中原经济区各区域间更加注重经济发展的协同性,因此郑州都市圈与其他城市群之间的经济发展差距有所减小.

此外,2012—2019 年,副中心城市群与其他城市群之间的经济发展差距变化则大致呈逐年下降趋势,区域间基尼系数由0.113 下降至0.071,变化幅度较大.这说明中原经济区的副中心城市群与其他城市群间的经济发展差距在不断缩小,这两个城市群内地区经济发展的协同性要明显更强.

经过上述分析表明,作为经济圈中心城市的郑州对其周边地区的经济辐射影响十分显著,因此,接下来将定量分析郑州对中原经济区的经济推动效果.

4 郑州对中原经济区的产值影响度和综合影响度

4.1 数据选取

2012—2019 年郑州市和中原经济区的三大产业产值以及国民生产总值分别见表2 和表3.

表2 郑州市三大产业产值及总产值

表3 中原经济区三大产业产值及总产值

由表2、表3 可以看出,无论是郑州市还是中原经济区,三大产业产值以及国民生产总值整体上都在逐年增长.为了定量评估郑州市近几年对中原经济区的影响力,在此引用产值影响度对影响力大小进行测度.

4.2 研究方法

产值影响度是每一阶段一个城市的某产业产值对给经济圈的产业产值相对变化率的大小的度量,它的变化可以反映该城市在某时点对所在经济圈的经济在量与质方面的变化程度.

取lij表示第i(i=1,2,3)产业在第j(j=2,3,…,8)的影响度,计算公式如下:

其中,aij表示郑州市第i产业在第j年的产值;bij表示中原经济区第i产业在第j年的产值;Aj表示郑州市在第j年的生产总值;Bj表示中原经济区在第j年的生产总值.

因此,得出三大产业的影响度总和,就是郑州市对中原经济区的综合影响度,即

根据表2 和表3 的数据,利用Excel 代入公式(10)可以得到2012—2019 年的郑州市对中原经济区的三大产业影响度,然后根据公式(11)计算得出2012—2019 年郑州市对中原经济区的综合影响度,详见表4.

表4 郑州市对中原经济区三大产业影响度及综合影响度

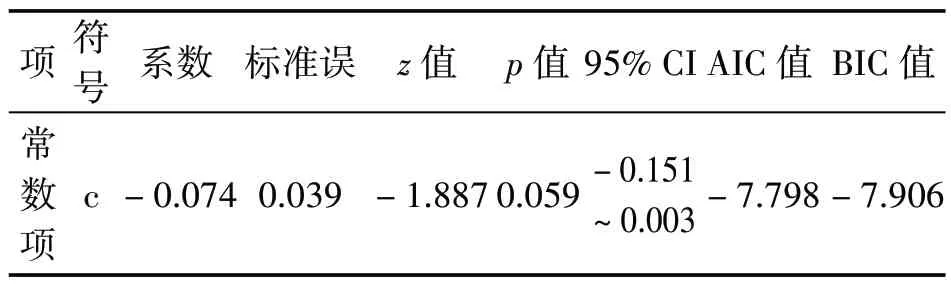

表5 MA模型参数表

4.3 结果分析

根据表4 中的影响度变化,可以得出郑州对中原经济区三大产业的影响:对第一产业发展具有抑制作用;2012—2015 年对第二产业具有逐年递增的促进作用,2015—2016 年具有抑制作用,但抑制作用逐渐减小;对第三产业具有促进作用.

从综合影响度来看,郑州对中原经济区的总体影响是正面的,具有积极的推动作用,除了2015—2016 年,郑州对中原经济区的综合影响度为负数,其他均为正数.这是因为2015 年郑州举办了上合组织成员国政府首脑(总理)理事会第十四次会议,在2015 年郑州的国民生产总值有了显著提高,而在2016 年小幅度回落,导致2015—2016年的综合影响度为负数.根据综合影响度的绝对值可以看出,近几年以来,郑州对中原区经济发展的整体影响力不断提高.

5 郑州对中原区经济影响的预测

5.1 建模准备

根据近几年来郑州市对中原经济区的三大产业影响度以及综合影响度,构建ARIMA 预测模型,分别预测未来8 年郑州市对中原经济区的三大产业影响度及综合影响度.

5.2 研究方法

5.2.1 第一产业影响度

上表格展示模型Q 统计量信息,包括统计量值和p值;ARIMA 模型要求模型残差为白噪声,即残差不存在自相关性,可通过Q统计量检验进行白噪声检验,原假设残差是白噪声;Q6 用于检验残差前6 阶自相关系数是否满足白噪声,通常其对应p值大于0.1 则说明满足白噪声检验,常见情况下可直接针对Q6 进行分析;如果拒绝白噪声假定(p<0.05),意味着模型拟合不佳,反之通常意味着模型可正常使用.

从表6 中Q 统计量结果看,Q6 的p值等于0.580 大于0.1,则在0.1的显著性水平下不能拒绝原假设,模型的残差是白噪声,模型基本满足要求.

表6 模型Q统计量表

表7 MA 模型参数表

5.2.2 第二产业影响度

从表8 中Q 统计量结果看,Q6 的p值等于0.760,则在0.1 的显著性水平下不能拒绝原假设,模型的残差是白噪声,模型基本满足要求.

表8 模型Q 统计量表

表9 MA 模型参数表

5.2.3 第三产业影响度

从表10 中Q 统计量结果看,Q6 的p值等于0.675,则在0.1 的显著性水平下不能拒绝原假设,模型的残差是白噪声,模型基本满足要求.

表10 模型Q 统计量表

表11 MA 模型参数表

5.2.4 综合影响

从表12 中Q 统计量结果看,Q6 的p值等于0.475,则在0.1 的显著性水平下不能拒绝原假设,模型的残差是白噪声,模型基本满足要求.

表12 模型Q 统计量表

5.3 结果分析

根据所预测的结果绘制近8 年郑州市对中原经济区的三大产业和综合影响度的折线图,如图4 所示.

图4 郑州市对中原经济区三大产业影响度及综合影响度趋势图

由图4 可以看出,未来8 年,郑州对中原经济区第一产业影响度始终为负,且负影响基本稳定且大致趋于0.第二产业影响度2020 年开始转为正值,预计在2023 年达到近期最大值,2024 年可能有所滑坡,但影响度始终为正,继续推动中原经济区的第二产业发展.2020 年第三产业影响度转为正值,预计近6 年相对稳定,2025 年出现快速增长,对中原经济区的经济有很强的促进作用,2026 年仍然略有增加,但涨幅相对放缓.总体而言,未来8 年,郑州将继续大力推动中原区经济的发展.

6 结论与建议

6.1 结论

本文首先从绝对差异和相对差异两个角度出发,采用Dagum基尼系数模型研究中原经济区各区域间以及各区域内经济发展差距;其次引入产值影响力分析郑州对中原经济区的产值影响度及综合影响度,并构建ARIMA 预测模型对未来8 年郑州对中原区经济影响力度进行预测.结果表明:一方面,近年来中原经济区各地区经济发展的绝对差距在逐年扩大,呈现出经济发达地区增长较快、经济落后地区增长缓慢的非均衡态势.中原经济区区域间经济发展的差距主要源于郑州都市圈与中原副中心城市群之间以及郑州都市圈与其他城市群之间,其中,郑州都市圈与其他两个区域之间的经济发展差距对总差距的贡献率均在40%以上,郑州都市圈的经济发展水平明显高于其他两个城市群;中原经济区各区域间的经济发展差距大于各区域内的发展差距,因此应将研究重点放在区域间的经济发展差距上.另一方面,郑州市对中原经济区第一产业和第二产业的发展具有抑制作用,对第三产业具有促进作用,但总体来看,抑制作用逐渐减弱,郑州对中原经济区整体影响力不断提高,且未来8年将继续推动地区经济发展.

6.2 建 议

6.2.1 积极构建区域中心城市、重点及节点城市,形成多点带动的发展格局

由于中原经济区各县域之间的绝对差距逐年增大且经济发展差距主要来源于区域之间,所以在注重郑州都市圈带动其他城市群发展的同时,也应根据各城市的地理位置和现有的经济发展基础构建其他的重点节点城市.此外,应进一步提升副中心城市群在整个中原经济区发展规划中的地位,加快新型工业化发展进程.如不断提高南阳、信阳、周口、驻马店等农业较为发达地区在第一产业方面的竞争力,提升扩大郑州、洛阳、焦作、安阳等工业较为发达地区在制造业方面的影响力,进而推动中原经济区经济发展整体水平的提升.

6.2.2 培育区域经济发展新动能,优化中原经济区经济发展布局

中原经济区作为第五大增长极,相比于其他经济区其综合实力仍有较大提高空间.因此,应不断提高郑州市经济综合实力,充分发挥其辐射带动作用,利用其资源集聚和经济基础优势,高效培育中原经济区区域经济发展新动能,补齐中原经济区其他地区的发展短板,推动区域经济高质量快速发展.同时,还要继续完善对功能化区的规划,应依据不同区域的资源环境承载能力,优化中原经济区副中心城市群和其他城市群的经济布局和产业结构,加快推进生态系统保护与修复工程,加大对社会基础设施与社会基本保障的投入,持续提高城乡居民生活质量,不断推进城乡一体化,以缩小中原经济区经济发展差距.

6.2.3 不断完善交通网络体系,进一步推进区域同城化进程

结合郑州都市圈与副中心城市群、其他城市群之间以及郑州与中原经济区的有机关系,围绕构建现代化经济体系的要求,统筹推进中原经济区在物流、邮政、公路、水路等方面的基础设施建设,构建深度融合、区域一体的综合交通网络,以减小通勤时间,提高资源流动效率,实现郑州都市圈与各城市群整体的高水平交通一体化.同时,应加强中原经济区在产业链上的联动性,鼓励各行业产业链上企业加强合作,政府方积极营造良好的市场环境,并注重利用智能交通网络体系,实现各区域的优势互补与产业对接,打造区域竞争新优势,推进区域间联合发展,进而推动同城化逐步迈向一体化.

6.2.4 提高对外开放水平,加快科技体制改革步伐

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,积极贯彻供给侧结构性改革,促进产品供给不仅要在产量上与需求相适应,也要在产品质量上实现提升.要根据贸易对象的具体需求,加大产业结构调整,提升产品多样性与质量,应通过拉动国内外消费需求,提高中原经济区的对外开放程度,创建国际化经济区.同时,应加快落实中原经济区的科技体制改革,持续推进区域制度创新,要注重人才培养,提高人才吸引力,努力提高城市创新创业活跃度,鼓励更多的人返乡创业,以进一步缩小城乡经济差距,为实现中原经济区经济协调发展夯实基础.