历史文化街区研究的PEST 分析及更新策略建议

周 霞,王 梓

引言

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》,强调保护历史文化遗产对坚定文化自信、建设社会主义文化强国的重要意义。提出要保护历史文化街区的历史肌理、历史街巷、空间尺度和景观环境,以及古井、古桥、古树等环境要素,整治不协调建筑和景观,延续历史风貌。自历史文化遗产保护工作开展以来,各地将城市发展与历史遗迹保护、文创旅游等相结合,注重顶层规划设计,以城市文化脉络为导向,让历史文化遗产焕发新的生机与活力。历史文化街区作为城市文化底蕴的集中体现,需要探索行之有效的更新策略,做好文化遗产的修复和再利用工作。

目前我国学者针对历史文化街区已经开展了多维度、多角度的研究,包含概念演变、保护规划、改造方法、更新评价等多个方面,涵盖建筑、旅游、文化、经济、考古、地理等学科。但由于我国各地历史文化街区情况不一,且地理条件、自然气候、人文理念等均存在差异,研究者们多以某一特定历史文化街区作为研究对象,在对历史文化街区保护更新策略方面的整体总结较为缺乏。因此本文通过梳理现有文献,进行计量统计和文献可视化分析,归纳可行性较高的更新策略,为城市更新行动中历史文化街区保护工作提供理论参考。

1 研究对象

1.1 历史文化街区概念

历史文化街区概念从出现到完善经历了较长时间,1986年随着第二批国家历史文化名城的公布,历史文化保护区的概念被正式提出[1],此后在2002年修订的《中华人民共和国文物保护法》中被确定为“历史文化街区”。2008年印发的《历史文化名城名镇名村保护条例》,将历史文化街区定义为保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现传统格局和历史风貌,并具有一定规模的区域。

2016年,住房城乡建设部办公厅印发了《历史文化街区划定和历史建筑确定工作方案》,强调历史文化街区是历史文化遗产保护体系的重要组成部分,对延续城市文脉具有重要意义,我国的建筑遗产保护政策趋于完善[2]。2021年住房城乡建设部办公厅发布《关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》,确定了“应保尽保”的原则,提出坚决制止各类破坏历史建筑的行为,进一步强调了对历史文化街区和历史建筑的保护。

1.2 历史文化街区研究概述

由于历史文化街区概念从提出到明确的时间跨度较长,对保护工作造成了一定困扰[3],其间相关的研究多立足于历史地段、历史街区、历史保护区等概念解析[4],探讨如何保护历史文化街区[5],如何界定历史文化名城应包含的街区数量,以及在城市更新和改造的过程中,应该怎样保留街区历史风貌和文化底蕴[6]。

自2002年以后,相关文献中的概念逐渐统一,并开始针对特定的历史文化街区展开研究[7-8],即通过选取典型对象作为示例,寻求更行之有效的保护方案[9]。随着概念的明确,针对历史文化街区保护规划的探讨逐渐增多[10],学者们关于保护理念的思考也越发明晰[11],进行了如何区分历史文化街区保护和一般的旧城改造[12]、如何贯彻“原真性”理念等一系列思考,逐步形成了一套较为完善的保护理论体系。进一步梳理文献后发现,2011年以后出现了较多更新改造实践案例,历史文化街区保护效果评价[13-14],以及挖掘历史文化街区潜在价值的文献[15],表明相关研究从理论逐步转为实践,并进一步寻求保护更新的更优解。

1.3 历史文化街区研究热点

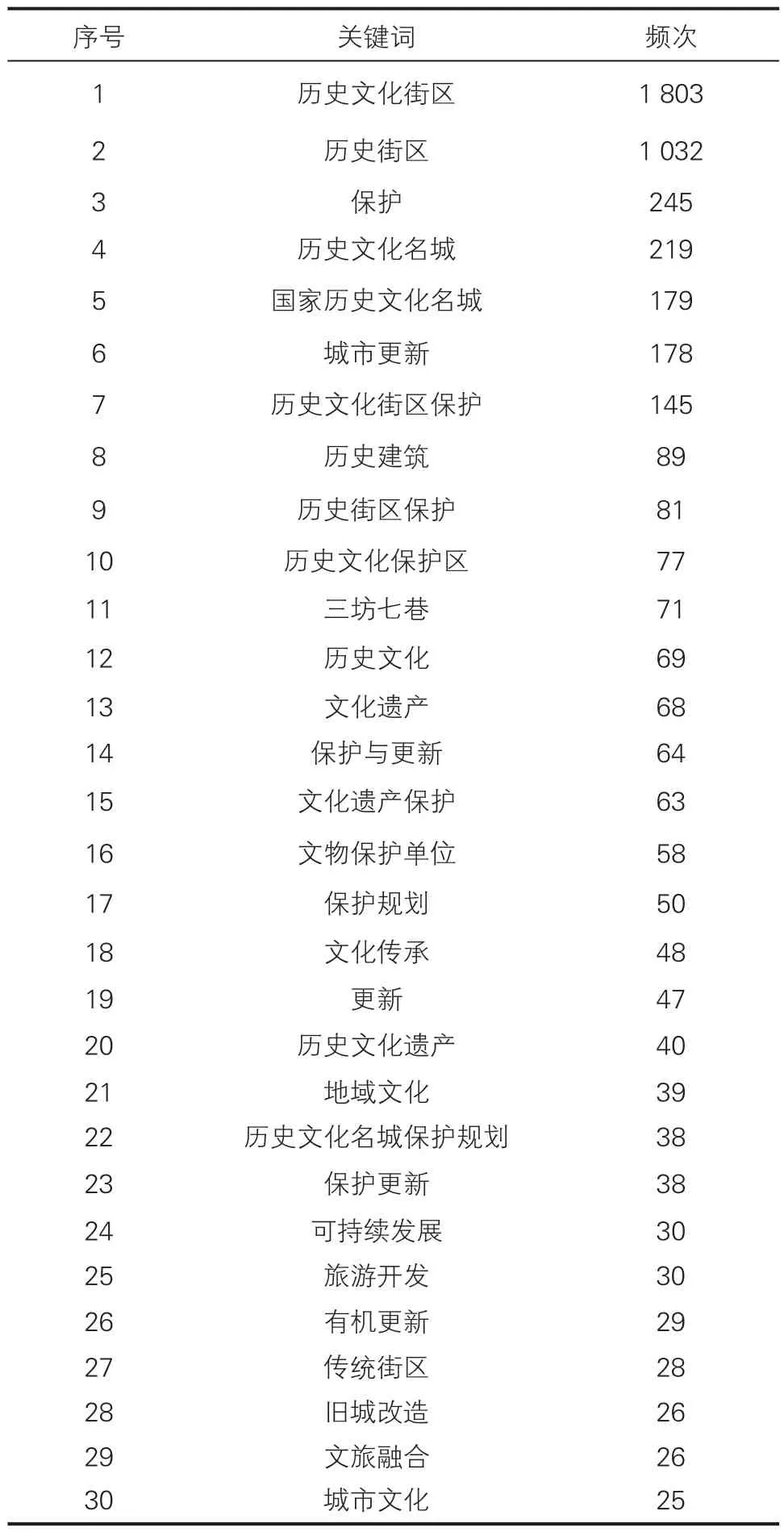

基于中国知网,将“历史文化街区”作为关键词进行文献检索并筛选,时间为1994年1月—2023年6月,得到相关学术期刊论文4 147篇。使用CiteSpace软件对选中论文进行数据分析,得到频次排名前30的关键词(表1)。“保护”作为除“历史文化街区”“历史街区”外频次最高的关键词,充分体现了我国历史文化街区保护更新的主要方针是保护式更新,保持历史原真性[16],保留完整的街区风貌,以及保证街区的延续性[17]。我国城市发展已逐渐由增量建设转变为存量更新,历史文化街区的保护更新也成为城市更新中的重要研究方向[18],许多学者从保护规划、文化传承、改造策略、旅游开发等角度展开探讨。例如黄怡等以各地代表性历史文化街区为研究对象,从不同视角探讨更新改造的策略优化方案[19];沈苏彦等从旅游角度出发,对历史文化街区旅游开发适宜度进行评价[20];梁保尔等的研究结合数据分析,探寻官方与游客的关注偏好及共现偏好差异所在[21]。

表1 出现频次排名前30的关键词

2 历史文化街区研究的PEST分析

PEST模型分析是从宏观角度出发,对政治、经济、社会和技术4个外部影响因素进行分析,近年来逐渐广泛运用于策略研究和战略规划中[22]。VOSviewer软件可以对文献进行可视化分析,通过导出文献,对关键词进行聚类共现图谱分析,展示现有研究的热点领域。为了更直观地体现历史文化街区保护更新策略研究的重点,本文将运用VOSviewer软件,并结合PEST模型进行可视化分析,以“历史文化街区”为研究对象,分别选取政治、经济、社会、技术作为关键词进行研究。

2.1 政治因素分析

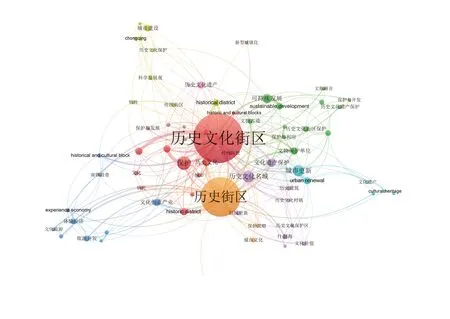

政治因素的集中体现是政府制定的政策。基于中国知网检索规则,将“历史文化街区”和“政策”作为并列关键词,选择逻辑关系为“AND”,检索并筛选得到1998—2023年相关学术期刊文献62篇。使用VOSviewer软件对选中文献进行可视化分析(图1)。在与政治相关的历史文化街区研究中,排除历史文化街区本身,以及历史街区、历史文化名城等研究对象,城市更新作为关键词的文献出现频次相对较高,研究主要聚焦旧区改造工作,讨论怎样在编制城乡建设规划的同时保留历史文化风貌。其次聚焦历史文化保护,探讨如何通过建立保护制度,编制保护规划,不断完善历史风貌传承和保护政策。

图1 政治因素关键词聚类图谱

2.2 经济因素分析

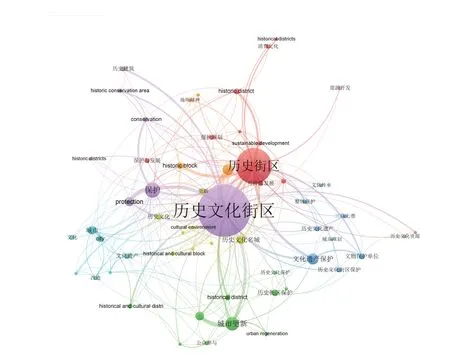

将“历史文化街区”和“经济”作为并列关键词,逻辑关系选择为“AND”,检索并筛选得到1998—2023年相关学术期刊文献274篇。使用VOSviewer软件对选中文献进行可视化分析(图2)。历史文化街区作为一种独特的旅游资源,拥有鲜明的文化价值。与经济相关的历史文化街区研究文献,主要是以文化价值为落脚点,探寻其价值体现和实现方法。李东等探讨其多重价值的体现,寻求文化价值和经济价值的结合[23]。于红霞等的研究从历史价值、文化价值、经济价值等8个方面对历史文化街区进行评价,并提出可持续发展对策[24]。随着经济模式不断发展,体验经济逐渐兴起,在历史文化街区的旅游开发中得到应用。李成俊和孟庆林等从体验经济的视角出发,分别研究了广州和天津历史文化街区的旅游发展和资源开发模式[25-26]。唐孝祥等探析了无锡清名桥的保护更新设计[27]。林航等以福州三坊七巷为研究对象,对体验经济的实践效果进行了评价[28]。

图2 经济因素关键词聚类图谱

2.3 社会因素分析

选取“历史文化街区”和“社会”作为并列关键词,检索并筛选得到1998—2023年相关学术期刊文献256篇,关键词聚类图谱如图3所示。目前历史文化街区的保护多是自上而下进行,以政策和专家意见作为主要参考依据,缺乏对公众意见的考量[29]。因此社会角度分析的重点首先是强调公众参与在历史文化街区保护中的重要性。张帆等通过对大运河沿岸的无锡清名桥历史文化街区的居民进行问卷调查,得出居民对于参与大运河修复工程和街区发展有较高的意愿[30]。毕凌岚等从社会学的角度对历史文化街区在城镇这一主体中的意义进行了推演,发现不同社群由于自身立场的不同,其价值评判标准存在显著差异[31]。杨俊宴等以“微社区”为基本单元,提出基于“微社区”的历史文化街区保护模式,以期达到在规划中保护街区居民生活的目的[32]。

图3 社会因素关键词聚类图谱

2.4 技术因素分析

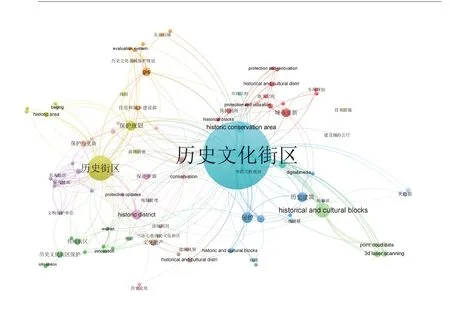

选取“历史文化街区”和“技术”作为并列关键词,检索并筛选得到2001—2023年相关学术期刊文献163篇,关键词聚类图谱如图4所示。在历史文化街区的技术层面,需要重点研究建筑修复技术,以及如何提升建筑防灾韧性。早期研究注重规划编制,主要结合地理信息系统(GIS)和地形图开展现状调查[33],近年来在相关保护更新策略的研究中,大数据和三维建模等技术越发得到重视,即通过数字化手段还原历史建筑本来风貌,并以此为基础展开对历史文化街区和历史建筑的保护和修缮。王建国提出针对街区要进行适应性保护和性能化提升[34]。于英等基于城市有机更新策略,寻求智慧城市和历史文化街区的保护性融合,提出以植入不同功能的公共空间“微中心”为手段,实现街区智慧化升级[35]。

图4 技术因素关键词聚类图谱

3 历史文化街区更新策略建议

3.1 加强政策引领,统筹街区更新

从国家层面分析,我国对历史文化街区保护范围做出了清晰的界定,《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》规定历史文化街区保护范围包括核心保护范围和建设控制地带,应制定相应的保护控制措施。在进行规划时,要提出保护范围内建筑物、构筑物和环境要素的分类保护整治要求,对历史建筑进行编号,分别提出保护利用的内容和要求。对于历史古城,应根据历史文物价值,划分不同区域,制定相应的保护方针。从地方层面分析,各地应根据地区历史文化遗产特点,充分考虑社会民情和环境资源,基于可持续发展的理念制定有较强针对性的保护政策[36-38]。

总体而言,历史文化街区的更新受到政策影响较大。政策制定者应统筹城市总体规划和未来发展方向,力求延续城市空间要素特征和内在生成机制,实现城市发展与文化传承的共赢[39];严格划定保护范围,分类提出保护更新对策,找准街区功能定位,有针对性地制定产业功能、项目开发等方面政策;定期开展街区评估工作,列出问题清单,并督查整改情况。

3.2 完善投资体系,提升街区价值

历史文化街区保护更新项目实施过程中,资金投入尤为关键,如何获得投资、收益如何分配等都是需要切实考虑的问题。由于前期投入较大、短期收益小,凭借政府投入的同时,历史文化遗产保护更新项目的另一个主要资金来源为社会资本,主要引入方式有吸引企业投资,号召社会捐款,非营利的保护组织提供资金等[40-41]。

就经济学角度而言,资金的投入是为了产出,想要保证更新落地,就需要让投资者看到项目活化利用的价值。历史文化街区保护更新对于提高经营收入、拉动当地旅游消费、提高文化产业经济效益有明显的促进作用[42]。应以单体项目为依托,结合场景体验、IP衍生等,发展旅游经济,形成有机融合、和谐共生的产业新形态,从而提高更新项目的内生动力;合理运用新媒体等信息传播媒介,推动历史文化街区“走出去”,提高知名度和影响力。

3.3 重视社会参与,充分听取社会意见

社会大众应是历史文化街区更新工作的重要参与者与评价者。有研究表明,社会大众在历史文化遗产保护更新中的参与度越高,往往对项目的评价也越高[43-44]。社会参与会提高居民的文化认同感,并有助于消除部分居民对更新工程的负面情绪,符合以人为本的更新理念。

历史文化街区更新项目立项之前,应充分考虑社会影响,做好街区居民意愿调查,采纳居民合理需求;实施过程中,采取多种形式,广泛动员公众参与历史建筑普查认定、更新项目方案制定等工作,充分听取社会公众意见,保障公众的知情权、参与权和监督权。对于居民住宅,在保留典型构件,保持与街区整体风貌一致性的基础上,应尽可能听取居民意见,满足其使用需求。

3.4 结合数字化技术,提高建筑防灾能力

随着科技的发展,文保单位、历史建筑、传统民居等建筑的数字化修复技术逐渐普及,BIM技术和数字建模技术等能实现建筑的数字孪生,提高建筑防灾能力,缩短工期,降低成本[45]。

历史文化街区更新工作应充分发挥数字化技术的作用,积极探索历史文化遗产数字化保护模式,充分运用大数据和云计算等手段建立数字档案,实现数字化、信息化管理和全生命周期运营、维护,寻求智慧化发展。明确建筑修复目标,结合建筑材料和地理环境特点,选择适宜的建筑防灾技术,以抵御火灾、地震等灾害风险。

4 结语

历史文化街区承载着一代代居民的宝贵记忆,是城市独特人文精神和文化脉络的载体。本文从历史文化街区相关研究出发,就政治、经济、社会、技术4个方面进行探索,提出加强政策引领、完善投资体系、重视社会参与、运用数字化技术等方面的更新策略建议,以期为解决历史文化街区更新中实际困难,提升街区居民生活幸福感和文化自豪感提供一定参考。