德国经济工程专业人才培养模式探析

赵西 陈梦瑶 赵赫男

摘 要:随着我国进入“十四五”新发展阶段,以数字经济为核心的产业结构调整使我国对经济工程专业应用型人才需求急剧增加。通过文献梳理和数据分析,探析德国经济工程专业人才培养模式的特点,总结德国经济工程专业人才培养的经验,从课程设置、教学组织、评价体系、师资队伍4个方面提出改进我国经济工程专业人才培养模式的对策建议,为推动我国经济工程专业建设,培养具备扎实的经济分析和工程管理能力的高级应用、复合型人才提供借鉴。

关键词:经济工程;人才培养;德国

中图分类号:F74 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.16723198.2024.01.016

0 引言

经济工程专业(Wirtschaftsingenieurwesen)于1927年由柏林高等学院(Technische Hochschule Berlin)在德国率先开设。它是工学和经济学互相交融的新兴专业,旨在培养既懂经济学又懂工程学的应用型人才。20世纪90年代,德国开始进行以发展新经济产业为核心的产业结构调整,德国社会对经济工程应用型专业人才的需求急剧增加,经济工程专业开始如雨后春笋般在德国各大高校兴起。经过90多年的发展,经济工程专业已成为德国最受欢迎的专业之一。根据德国联邦统计局的数据,德国经济工程专业平均每年毕业生约2万人,在劳动力市场上供不应求。2020年德国本科毕业生高薪专业中,经济工程专业排在第一位,平均年薪为47073欧元。

随着我国进入“十四五”新发展阶段,以数字经济为核心的产业结构调整使我国对经济工程专业应用型人才需求急剧增加。党的二十大报告强调“人才引领驱动”,重点提出中国式现代化是人才引领驱动的现代化,要全面提高适应时代发展人才的培养质量。与传统文科、工科相比,新文科和新工科更强调学科的实用性、交叉性与综合性,尤其注重科学、人文、工程的交叉融合。经济工程专业的培养目标正是要培养能将技术和经济、社会、管理进行融合,具备全球视野、整合能力、实践能力的复合应用型人才,以积极应对时代变革,促进学科专业迭代发展。

目前我国开设经济工程专业的高校比较少,在對经济工程专业人才培养模式的研究中,更倾向于对经济工程专业的本土化案例进行分析。其中,李蔚等(2020)从多学科交叉的角度,对经济工程专业人才培养模式进行探索,提出了培养高水平综合人才的对策建议;江玉荣、陈江华(2018)探讨了经济工程专业与新工科建设的内在关联性,提出我国经济工程专业建设的实施方案。宋玉军(2017)基于合肥学院中德合办经济工程专业的经验,提出了经济工程专业本土化的构想与实践。这些研究从不同角度为我国经济工程专业的发展提供了参考。近年来,随着我国经济和工业生产的飞速发展,社会各界也愈加认识到应用型人才对整个经济社会发展的重要支撑作用。为了筑牢中国式现代化的人才根基,充分发挥我国经济工程专业复合应用型人才培养的优势,本文通过探析德国经济工程专业人才培养模式,为我国高校经济工程专业的实践探索提供借鉴。

1 德国经济工程专业人才培养模式分析

1.1 以提高学生的综合能力为主要培养目标

德国高校经济工程专业的培养目标是使学生具备满足现代企业多样化要求的能力,一方面在工程领域结合商业、法学知识解决经济活动相关工作遇到的问题,另一方面使学生具有经济学与工程学两个领域中完善的基础知识与专业知识,并结合数学的相关内容以及统计学、运筹学等多种方法学,使其具备在经济学与工程学交叉领域解决复杂问题的综合能力。

德国经济工程专业的应用领域非常广泛,毕业生通常从事的领域包括物流、市场营销、销售、会计与审计、生产与公司管理等跨部门综合管理职位,同时也可从事产品研发设计等工程师职位。到目前为止,经济工程专业应用最多的领域还是工业部门。根据德国高等教育和科学研究中心2020年的数据,47%的经济工程专业毕业生进入工业行业,31%的毕业生进入互联网与服务行业,10%进入教育与研究行业,6%进入能源与农业行业,剩余的则进入了非政府组织、公共行政及其他行业。随着数字技术的兴起,第三产业快速发展,经济工程专业越来越多地运用到服务与贸易领域,尤其是在贸易方面,经济工程专业的毕业生具有融合技术与经济的综合能力,能够满足贸易领域对人才的巨大需求。

1.2 专业方向多样化

经济工程是一门由工程学和经济学组成的跨学科复合专业,它结合了科学、技术、经济和法律的学科特点。在德国大学中,经济工程专业的课程设置根据培养目标的不同,有的高校工程学课程占比多,有的经济学课程占比多。经济工程专业的工科部分又分为材料、电气、土木、车辆、机械等多个方向。除了工科的内容,经济工程专业的学生还要学习该领域的经济学知识。除了涉及到传统的工程学科,如机械制造、电子工程学、建筑工程学之外,近年来德国经济工程专业已经广泛涵盖各个学科,尤其根据社会需要向诸如信息和通信技术、机电一体化、医疗卫生、物流、工艺和环保技术等新兴领域扩展。

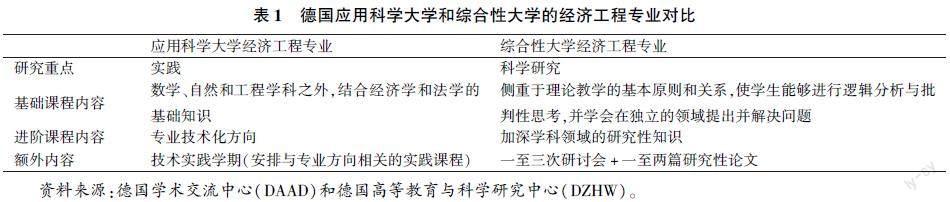

经济工程专业的课程设置在德国高校基本分为两种:综合性大学专业课程和应用科学大学专业课程。其中,综合性大学开设的经济工程专业的基础课程内容侧重于理论教学的基本原则和关系,使学生能够进行逻辑分析与批判性思考,并学会在独立的领域提出并解决问题;而应用科学的大学经济工程专业更注重实践,在数学、自然和工程学科之外,结合经济学和法学的基础知识解决现实问题。在进阶课程内容上,应用科学大学经济工程专业注重专业技术化方向,而综合性大学经济工程专业则侧重于加深学科领域的研究性知识。在教学方面,应用科学大学的课程设计理论深度比综合性大学浅些,但实验课会多一些。此外,应用科学大学经济工程专业还会要求有技术实践学期,安排与专业方向相关的实践课程。综合性大学经济工程专业则会增加一至三次研讨会,以及一至两篇研究性论文的要求(表1)。

1.3 高等教育一体化

根据2021年德国统计部门数据,德国有217所应用科学大学、115所综合性大学,不同大学的经济工程专业设立了不同的专业方向。在“博洛尼亚进程”的推动下,欧洲高等教育区已实现了区域高等教育一体化。高等教育一体化主要体现在学位制度的统一,德国高校一般都是按照“BA/MA”(学士/硕士)学位制度,以10个学期作为规定的学习时长开设经济工程专业。

“博洛尼亚进程”的推进导致德国大学中各专业(包括经济工程专业)的学位课程发生了改变,德国“传统硕士(Diplom)”被分解为国际上通用的“学士”与“硕士”两个阶段。传统硕士课程包括10个学期的标准学期,由基础课程与主干课程两部分构成。其中,基础课程在4~5个学期内完成,侧重于基础知识的理论教学以及学科之间的关联,培养学生的逻辑分析能力与批判性思维。基础课程的学习内容相对固定,只有少数选修课程可供自选。主干课程则提供了更多选择,在基础课程之上加深了学科领域的专业知识,引导学生从事科学研究。根据“博洛尼亚进程”,德国大学的经济工程专业课程也被分为“传统硕士课程”以及国际通用的“学士”与“硕士”课程。在基础课程中除了数学、自然科学和工程学科之外,还补充了经济学和法学的基础课程。在基础课程之后,课程内容不断深化,专业技术课程逐渐增加。

根据以上分析,德国经济工程专业人才培养模式的主要特点可以总结为:首先,注重社会需求与学生的个人兴趣的结合,学生有更多的自主权。例如,本科阶段主要以适应企业多样化需求为培养目标,提供完备的课程资源供学生选择,学生可据此制定适合自己的学习计划。在硕士阶段,学校根据专业方向对课程进行划分,学生可以根据自己的兴趣和对未来的职业规划自主选择专业方向。此外,德国经济工程专业具有明显的技术特点,细分方向的工科课程专业性很强,学生的实践机会很多,能够较早地参与高校和企业研究的项目实践。

2 改进我国经济工程专业人才培养模式的对策建议

借鉴德国经济工程专业人才培养的经验,从课程设置、教学组织、评价体系、师资队伍4个方面提出改进我国经济工程专业人才培养模式的对策建议。

2.1 根据市场需求调整课程设置

经济工程专业是经济学和工科的深度融合,既体现了“新文科”支撑服务创新驱动发展的内涵,又体现了“新工科”为适应新一轮战略发展和产业变革需要对前沿工程教育的探索。因此,在理论课与专业必修课的设置上,应顺应新一轮科技革命和产业变革,充分发挥市场在人才资源配置中的决定性作用,根据市场需求及时调整课程设置。同时还要结合国情提高劳动课、实践课与各类选修课的比重,强化课程思政,加强创新与学科前沿课程,赋予学生更多学习的自主权。此外,学校人才培养存在与企业社会脱节现象,尤其新冠疫情影响下的就业压力增大,学校更应紧密贴合企业和社会的人才需求,强调课程设置在学生未来工作实践中的重要性,让学生从学校进入社会的台阶更加平缓。

2.2 加强以学生为中心的教学组织形式

采用自主学习、研讨课、实验课、企业实习等形式,进一步丰富教学组织形式。根据全面建成社会主义现代化强国的要求,结合学校和地方特色,坚持以学生为中心,完善经济工程专业人才培养方案,进一步明确应用型人才培养目标。同时,充分发挥跨学科优势,优化经济工程专业课程体系和教学内容,强调教师的教学活动、管理人员的管理活动和管理制度都要围绕着学生的学习和培养方案来设计,根据人才培养模式改革的进展情况适时调整人才培养方案,修订专业课程大纲。完善以学生为中心的学习支持体系,通过课堂讨论、角色扮演、小组报告等形式完善教学过程,创新教学方法,提高学生综合应用经济学与工程学知识技能、发现问题和解决问题的复合能力。

2.3 完善并落实多元化评价体系

进一步完善人才培养模式改革评价的内容,评价内容既要包含对组织制度、教师、学生、教学条件、教学实施过程的评价,也要重视教学成果、教学效果、教学反馈的全方位评价,充分把握所有评价内容的多方联系,保障人才培养方案的落实。一方面,通过教师工作述职、座谈会、同行评价等方式完善教师的考核机制;另一方面,结合学生的自身特点和职业规划,引导学生进行自我评价,鼓励学生发挥主观能动性,积极参与第二课堂与社会实践,对研究报告、实习、社会调研、比赛获奖、专利、论文等其他成果形式予以奖励。结合内部和外部评价体系,制定具有科学性、计划性、指导性的评价管理机制,通过教学督导团的过程督导,细化人才培养模式改革的各项具体要求和实施步骤,充分落实多元化评价体系。

2.4 加强“双师双能型”师资队伍建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持立德树人使命,一方面从行业一线引进和聘任实践经验丰富的高级专业技术人员担任全职教师,另一方面结合经济工程专业方向,聘请校外行业技术专家兼职指导学生实践教学工作。加强教师在职在岗培养培训,选派教师到国内外合作院校、实践基地进行研修访学、合作研究、跟岗学习、挂职锻炼等,形成高校与行业、企业联合培养教师的有效机制。完善师资队伍建设的组织管理工作,建立由教务处、人事处、科研处以及二级学院联合组成的“双师双能型”师资队伍建设工作领导小组,制定并实施系统性的经济工程专业“双师双能型”师资素质培训计划,为人才引进、教学评估、教师发展等工作提供制度保障。

3 总结

经济工程专业融合了新文科和新工科思维,聚焦培养具备扎实的经济分析和工程管理能力的高级应用、复合型人才。面对全球新一轮科技革命和产业变革的新形势,我国要筑牢中国式现代化的人才基石,借鉴德国经济工程专业人才培养模式的经验,加快培养社会急需的经济工程专业应用型人才。

參考文献

[1]Ulrich Bauer. Employability: Welche Kompetenzen fordern Unternehmen von TU-Absolventen[M].Industrial Engineering and Management,2016:1719.

[2]Stepstone.Stepstone Gehaltsreport für Absolventen[R/OL].https://www.stepstone.de/wissen/einstiegsgehalt/msclkid=f944ca27d06f11ecabd7ae04660b8c01,2021.

[3]李蔚,陈江华,张峥嵘,等.基于多学科交叉的经济工程专业人才培养的探索与实践[J].科技视界,2020,(20):5456.

[4]江玉荣,陈江华.新工科视角下经济工程专业建设思考[J].应用型高等教育研究,2018,3(2):5560.

[5]宋玉军.经济工程专业本土化的构想与实践——基于合肥学院中德合办专业的经验及启示[J].应用型高等教育研究,2017,2(3):5861.

[6]Deutscher Akademischer Austausch Dienst.Wissenschaft Weltoffen 2020[EB/OL].https://www.daad.de/de/der-daad/kommunikation-publikationen/presse/pressemitteilungen/wwo-2020/.