劳动力成本上升、要素替代与农业全要素生产率

龚斌磊,肖雅韵,徐 君,袁菱苒

(浙江大学 中国农村发展研究院/公共管理学院,浙江 杭州 310058)

改革开放以来,农村剩余劳动力不断从农业部门向工业部门转移,为工业部门的发展提供了充沛的劳动力资源,为中国经济增长奇迹作出了巨大贡献。但与此同时,农村剩余劳动力在不断减少,逐渐从劳动力无限供给转为劳动力供给短缺,农业劳动力成本随之攀升。据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示,全国平均每亩劳动日工价由1978年0.8元升至2020年11.6元①使用1978-2020年全国农业生产资料价格指数进行平减,以1978年为基期,即1978年的农业生产资料价格指数为1。。劳动禀赋及价格的变化势必对农业生产造成影响。当前,我国农业正处于从传统粗放型向高质量转型的关键时期。而农业全要素生产率是推动农业高质量发展的主要引擎,助力建设农业强国的关键路径[1]。劳动力成本上升会对农业全要素生产率产生什么影响?回答这一问题对在城市化和工业化导致劳动力成本上升的背景下,如何促进农业高质量发展具有积极的现实意义。

一、文献综述

目前,学术界关于劳动力成本上升与农业生产展开了广泛的研究。一是研究了劳动力成本上升背景下的生产替代行为。钟甫宁认为为应对劳动力成本上升,生产者会选择要素替代或产品替代[2]。要素替代,即在要素价格上升的背景下,不改变生产的种类,但通过市场机制调整要素投入结构,选择相对价格低的要素来替代相对价格高的劳动要素。产品替代,即选择改变产品种类,生产高投入高产出高价值的产品替代低投入低产出低价值的产品,以弥补高昂的劳动力成本。Tian等研究发现劳动力成本上升会导致劳动力投入大幅下降,并发现土地、化肥和中间投入是劳动力的净补充,而机械是劳动力的净替代;此外,农户为应对劳动力成本上升,会转向集约使用化肥的粮食生产,并从小麦和玉米生产转向水稻生产[3]。陈苏等认为在劳动力成本不断上涨的背景下,机械、化肥是劳动力的替代,但机械对劳动力的替代会受到技术条件和农艺特性等因素的制约[4]。郑旭媛等的研究发现,劳动力成本上升诱致农户利用机械替代劳动,地形在这一过程中发挥着重要作用,在耕地中坡耕地比例高的地区,这种正向的诱致作用会被削弱[5]。Yamauchi的实证结果表明,劳动力工资上涨促进了规模经营和机械替代劳动,在实际工资不断上涨的背景下,相对较大(小)规模的农场的优势逐渐增强(减弱)[6]。

二是考察了劳动力成本上升对生产结构和种植模式的影响。例如,Li等考察了劳动力成本上升对农业生产结构和模式的影响,并讨论了劳动力成本上升对生产者关于投入组合(替代效应)、产出水平和产品质量(产出效应)的决策影响,研究发现土地密集型产品的生产者更注重调整投入结构,而劳动密集型产品的生产者更注重调整产出选择,生产者适应策略的不同导致农产品生产布局的变化,低价值的大宗产品趋于集中在平原地区,而高价值的园艺产品趋于集中在坡度较陡的地区[7]。Yan 等研究发现劳动力成本上升显著增加了粮食以及三大主粮的种植,但降低了其他粮食作物以及经济作物的种植,要素替代是种植模式变化的重要原因[8]。张寒等考察了劳动力成本上升对商品林种植结构的影响,研究表明,劳动力成本上升对农户增加用材林种植比例有显著的促进作用,但供不应求的林业社会化服务会削弱这种促进作用[9]。

三是研究了劳动力成本上升引发的机械外包服务及规模经营。Zhang 等从分工角度,发现农民将一些电力密集型生产阶段(如收割)外包给专业的机械化服务提供商以应对上涨的劳动力成本[10]。金玲等研究表明,劳动力成本上升增加了对农机社会化服务的需求,促进了农机社会化服务市场的发育[11]。农机社会化服务这一农业生产环节作业外包服务体现了专业化分工[12],缓解了劳动力成本上升背景下的机械替代劳动的要素约束,有研究表明,农业生产作业外包服务促进了农地经营规模化[13]以及农村土地流转租金上涨[14]。张永占等研究发现,为应对农村劳动力工资上升,粮食规模户会调整作业时间,避免用工高峰,农时成为影响规模经营发展的重要因素[15]。

四是从农产品贸易视角考察了劳动力成本上升的影响。李谷成等实证结果表明,由于农业劳动力成本上升产生的价格效应大于要素替代和产品替代效应,农业劳动力成本上升显著降低了我国农产品国际竞争力[16]。李谷成等认为劳动力成本上升对农产品出口技术复杂度有着显著的负向作用,但存在门槛效应,随着劳动生产率提升,其负向作用会逐渐削弱,直至消失,并且劳动力成本与劳动生产率耦合协调度高的地区,出口技术复杂度也更高[17]。

进一步聚焦要素替代视角,随着劳动力成本上升,中国农业生产呈现出节约劳动和资本深化的要素替代趋势[18]。有研究表明,1978-2010 年中国农业资本对劳动的平均替代弹性为1.529[19]。Wang等的研究表明,机械相对劳动的价格的大幅下降加快了机械替代劳动[20]。王晓兵等认为机械相对劳动的价格下降是玉米生产中机械快速替代劳动的原因[21]。蔡健等发现劳动力与农业机械相对价格的提升促使农户对农业机械技术需求增加,并得益于于华北平原地形平坦开阔,可以借助服务外包形式获得机械化服务[22]。张寒等研究发现,劳动力成本上涨导致农户在营林投入结构中,加速使用资本替代劳动[23]。这些文献均表明,要素相对价格的变化会促使要素替代的发生。然而,在现实生产中,要素替代是否以及多大程度上发生不仅取决于要素相对价格,还取决于要素替代的难易程度。吴方卫等的研究表明,考虑到要素替代的难易,劳动力价格提高会导致蚕桑生产的资本品投入以种子、化肥、农药等生物化学品为主,因而机械对劳动的替代有限,直接导致要素结构调整方向的偏离,并且要素替代难度加剧了劳动力价格上升对桑蚕生产的抑制效应,导致农户退出桑蚕生产[24]。要素替代成本越高,农户退出农业生产以及农地流转的概率越大[25]。

可见,要素替代难易程度在劳动力成本上升诱致要素替代的过程中发挥着重要作用,从而影响农业生产。在农业生产中,要素替代难易程度因地形和作物而异。一方面,农业生产的要素替代不可避免地会受到自然生产条件的影响,从而影响农业生产经营。耕地条件的坡度和集中度很大程度上影响着机械作业的可行性以及机械替代劳动的难度[26]。有研究发现,在地形相对平坦、机械化相对容易的平原地区,要素替代和规模经营会削弱农村劳动力价格上涨对粮食生产的负面影响[27]。然而,相比于平原地区,非平原地区“机械-劳动力”技术替代弹性还处于上升期,机械对劳动力的替代是有效的但并不充分,因此在粮食生产中的机械技术水平落后于平原地区[28]。以浙江为例,由于浙江多丘陵山区,因此不利于机械的发展,机械对劳动的替代弹性较小,从而导致耕地经营方式的改变[29]。

另一方面,农业劳动力成本上升诱致的要素替代难度因作物而异,导致农作物种植结构发生变化,从而影响农业生产。董晓霞等在北京周边地区农业生产结构调整的研究中发现,随着农民外出就业时间的增加,投入农业生产的时间减少,劳动力机会成本的上升会制约蔬菜、水果和干果等劳动力密集型农作物种植面积的扩张[30]。胡雪枝等认为,农业劳动力短缺对不同作物的影响与作物的生产要求相关,机械替代劳动力的要素配置,对于适宜机械化生产的作物(如小麦)单产没有影响;反之,对劳动力密集型的作物(如棉花)的单产会产生负向冲击,这间接表明农户可以通过调整作物的种植结构来应对农业生产中不断攀升的劳动力成本[31]。钟甫宁等研究发现,随着农村劳动力大量转移,外出务工会导致农户增加机械要素投入以及增加易于机械替代劳动的粮食播种面积占比,从而整体上增加了粮食播种面积[32]。

综上,现有文献围绕劳动力成本、要素替代、农业生产展开了一系列讨论,但对于劳动力成本与农业全要素生产率的关系鲜有研究,更遑论探讨劳动力成本、要素替代、农业全要素生产率三者之间的关系。而全要素生产率是推动经济增长的主要动能,既是农业高质量发展的核心驱动因素,也是农业高质量发展的重要衡量指标[33],因此有必要将落脚点转向农业全要素生产率,考察劳动力成本上升对农业全要素生产率的影响。理论上,劳动力成本上升会诱发要素替代,可能会优化生产要素组合,提高要素配置效率,产生倒逼效应,从而推动全要素生产率增长[34-35]。一些研究认为,机械替代劳动可能对农业全要素生产率和产量有着积极影响[36-39]。然而,在现实农业生产中,由于要素替代面临资源禀赋受限、要素市场不完善以及生产组织落后等诸多阻碍,倒逼机制很可能出现失灵,无法发挥出调整要素投入结构、优化生产要素配置的作用,从而不能抵消劳动力成本上升带来的负面冲击,导致农业全要素生产率下降[40]。并且劳动力成本上升还会带来一系列负面影响,如压缩农户利润空间、约束农户现金流水平、提高农户退出农业生产的风险、加剧农业生产萎缩、引发要素配置扭曲等,进一步降低农业全要素生产率。

因此,本文将从要素替代视角出发,讨论农业劳动力成本上升对农业全要素生产率的影响,并进一步探讨地形条件和种植结构在其中发挥的机制作用。相较于以往研究,本文可能的贡献在于:一是以诱致性技术创新理论为基础,将劳动力成本、要素替代、农业全要素生产率纳入统一的研究框架;二是揭示了地形条件和种植结构在劳动力成本上升对农业全要素生产率产生影响的过程中发挥的作用机制;三是利用长面板的中观县级数据进行实证,比利用宏观省级数据的研究更加细致,比利用微观农户数据的研究更具代表性。

二、理论分析与研究假说

1.劳动力成本与农业全要素生产率

一方面,劳动力成本上升因加重成本负担导致生产萎缩,抑制经济增长[41-42],对全要素生产率产生负面影响。具体来看,劳动力成本上升压缩了农业生产者的利润空间,降低农户预期收益,会增加农户退出农业生产的可能性。不仅如此,劳动力成本的上升会约束现金流水平[43],挤压了农户用于购买技术装备的资金,阻碍了农业生产的技术升级,对农业全要素生产率产生不利影响。另一方面,虽然农户可以通过转变生产方式、调整投入要素结构以应对劳动力成本上升,但受制于资源禀赋、资金约束、要素市场发育滞后以及农户分散生产的组织形式[44]等,短期内很难迅速调整生产结构和使用要素替代来缓解劳动力成本上涨。由于不能充分实现投入要素的有效替代和要素结构的优化升级,可能导致劳动力成本上升对农业全要素生产率的倒逼效应失灵,反而将要素结构锁定在低端层次,从而对农业全要素生产率产生不利影响[40]。最后,劳动力成本上升这一负面冲击,还可能造成土地的大量撂荒和闲置、农药化肥的过量使用,引发要素配置扭曲,降低农业全要素生产率[45]。因此,本文提出假说:

假说1:劳动力成本上升对农业全要素生产率产生负面影响。

2.地形坡度效应

Hicks认为投入要素相对价格变化会诱发创新,尤其是节约相对昂贵要素的发明与技术[46]。Hayami等进一步提出了农业诱致性技术创新理论,即不同国家的资源禀赋不同,导致投入要素相对价格不同[47]。要素相对价格的变化会诱发替代劳动力为主的机械技术进步和替代土地为主的生物化学技术进步[48-49]。在现实生产中,要素替代不仅取决于要素相对价格,还取决于要素替代的难易程度。地形会通过影响农机作业可行性和公路交通可达性的阻隔效应对农业机械化产生影响[26]。一方面,地形崎岖、坡度起伏大、耕地细碎化的地区,机械作业的难度大、成本高,农机作业的可能性低;与此同时,复杂的地形不仅增加了修建机耕道的难度,还制约了农机的交通运输。另一方面,地势起伏大、地形坡度陡的地区,往往缺乏与机械作业配套的基础设施,并且农机社会化服务也相对滞后。因此,相比于坡耕地比例低的地区,在坡耕地比例高的地区,由于地形复杂、地块细碎、地势落差大等原因,机械替代劳动力更难,从而导致劳动力成本上升对农业全要素生产率的负面影响更强。因此,本文提出假说:

假说2:耕地中坡耕地比例高会加剧劳动力成本上升对农业全要素生产率的负面影响。

3.种植结构效应

一方面,相比于经济作物,粮食作物更容易实现机械化,并且在现实中,粮食生产的机械化进程较快[5],原因在于:一是粮食作物易于实现机械化生产,相比于需要劳动密集投入的经济作物,粮食作物在翻耕、播种、收割等环节比较简单,相应的机械技术也较为成熟;二是粮食作物的劳动投入密集度较低,而土地投入密集度较高,因此粮食作物一般连片成面地大面积种植,利于大规模机械作业,并且大面积作业可以分摊农机成本,实现农机作业的规模经济[2]。另一方面,相比于粮食作物,经济作物的农机研发和推广相对落后,因此实现经济作物的机械替代劳动相对困难。综上,相比于经济作物,粮食作物,尤其是稻谷、小麦、玉米三大主粮更容易实现机械替代劳动。因此,劳动力成本上升使理性的农户扩大粮食作物的种植,而减少经济作物的种植。考虑到粮食作物的投入产出比、生产率要低于经济作物,这将导致整体农业全要素生产率下降。因此,本文提出假说:

假说3:劳动力成本上升会促使种植结构的趋粮化,考虑到经济作物相对高效,从而导致总体农业全要素生产率下降。

三、模型构建、变量测度与数据

1.生产率测算模型

参考郑志浩等[50]等研究,本文采用超越对数随机前沿分析法测算农业全要素生产率,设定如下:

其中,i表示县;t=1993,…,2015,表示涵盖的年份;yit表示各县农林牧渔业总产值(1990年不变价);Xj表示投入要素,包括劳动、土地、机械、化肥,分别以乡村农林牧渔业劳动力(人)、农作物总播种面积(公顷)、农业机械总动力(千瓦特)和化肥施用量(吨)衡量;时间趋势T表示中性的技术进步;vit是经典白噪声项vit~N(0,) ;uit表示技术非效率项,相应的技术效率定义为exp(-uit)。本文采用BC92模型估计超越对数生产函数[51]。

2.生产率决定模型

首先,为研究劳动力成本上升对农业全要素生产率的影响,本文构建模型(2):

其中,模型中变量的下标i表示县,p表示省份,t表示年份,μi是县固定效应,vt是年固定效应,εipt为随机扰动项。TFP是使用超越对数随机前沿分析法测算的各县的农业全要素生产率对数形式。Wage代表各省的农业劳动力成本(对数形式)。Z是一系列控制变量,具体包括年末实有耕地面积、有效灌溉面积、农村用电量、人均粮食占有量等。其中,本文使用年末实有耕地面积变量衡量资源禀赋、农村用电量衡量农村电力供应水平[52]、有效灌溉面积变量衡量水利基础设施条件、人均粮食占有量衡量粮食生产地位,人均粮食占有量越高的地区,粮食生产地位越重要,保障粮食安全的责任越重,并且国家对这些地区的种粮补贴和扶持力度也更大,因此,粮食生产地位可能会影响农业种植结构和农业全要素生产率[5]。

其次,为研究耕地中坡耕地比例高会加剧劳动力成本上升对农业全要素生产率的负面影响,本文构建模型(3):

Hill表示地形变量,根据《土地利用现状调查技术规程》,并参照郑旭媛等[5],本文用耕地中坡度≥6°的耕地所占比例代理。

最后,为研究劳动力成本上升会引起种植结构调整,本文构建模型(4):

Sown表示某一农作物播种面积占农作物总播种面积的比重(对数形式),n表示第n种农作物。

3.变量选择、数据来源与描述性统计

本文的农业投入产出数据基于原农业部县级农作物数据库,构建1993-2015 年中国大陆2463个县的县级非平衡面板数据。该数据库记录了1985-2015 年县级的农林牧渔产值和主要农业投入产出数据,被广泛应用于测算中国农业全要素生产率的研究。参照龚斌磊[52]、Gong[53],本文将1990年不变价格计算的县级农林牧渔总产值视作农业产出变量;将劳动、土地、化肥和机械作为四种投入,其中劳动力采用乡村农林牧渔业从业人数(人),土地采用农作物总播种面积(公顷),化肥采用农用化肥施用量(吨),机械变量采用农业机械总动力(千瓦特)。此外,本文使用的年末实有耕地面积、有效灌溉面积、农村用电量、人均粮食占有量、农作物总播种面积以及粮食、三大主粮、经济作物、棉花、油料、糖料、油菜籽、蔬菜、水果的播种面积数据也均来自于该数据库。其中,三大主粮播种面积使用稻谷、小麦、玉米的播种面积之和,经济作物播种面积使用棉花、油料、糖料、蔬菜、水果的播种面积之和。

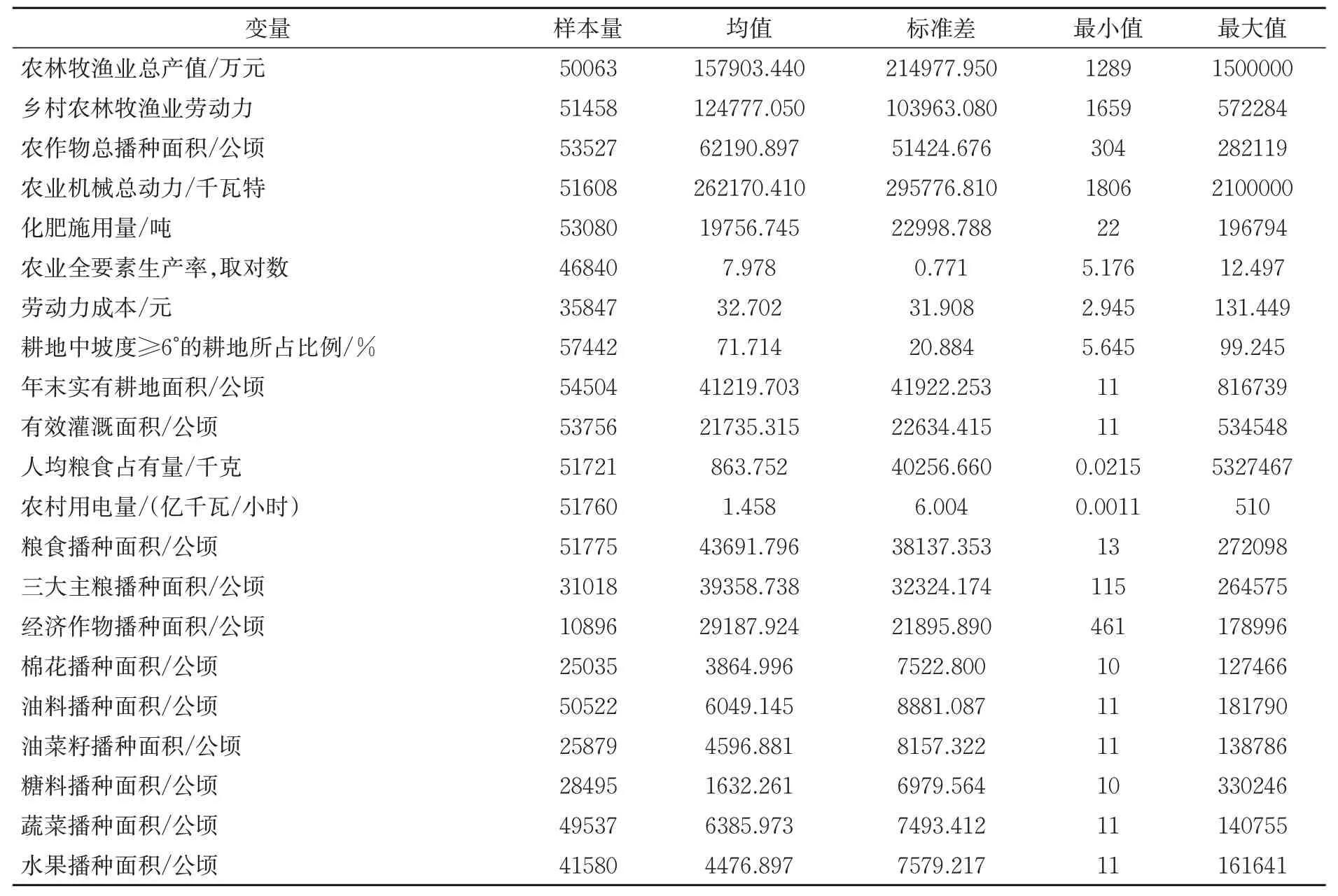

本文使用的耕地中坡耕地比例数据来自于美国国家航空航天局(NASA)和日本经济产业省(METI)联合开发的数字高程模型数据源(NASA ASTER Global Digital Elevation Model V003)。本文的劳动力成本数据用来自于《全国农产品成本收益资料汇编》的劳动日工价和雇工工价代理。《全国农产品成本收益资料汇编》记录的劳动日工价起始年份为1993年,雇工工价起始年份为1988年[5]。其中,劳动日工价是指每个劳动力从事一个标准劳动日的农业生产劳动的理论报酬,用于核算家庭劳动用工的机会成本;雇工工价是指平均每个雇工劳动一个标准劳动日(8 小时)所得到的全部报酬(包括工资和合理的饮食费、住宿费、保险费和招待费等)。由于2004 年以后,《全国农产品成本收益资料汇编》不再记录分省份作物的劳动日工价数据,因此,本文在1993-2003年使用劳动日工价代理农业劳动力成本,2004-2015 年使用雇工工价代理农业劳动力成本。由于没有县级劳动日工价、雇工工价数据,本文使用《全国农产品成本收益资料汇编》中早籼稻、中籼稻、晚籼稻、小麦、玉米、大豆、花生、油菜籽、棉花、甜菜、甘蔗11种主要农作物的省级劳动日工价、雇工工价数据计算各个省份的劳动日工价、雇工工价。参照郑志浩等[50]填补数据的方法,本文具体做法如下:首先,将有该作物品种记录省份的亩均劳动日工价、雇工工价的平均数视为没有记录省份的该品种农作物的亩均劳动日工价、雇工工价;其次,将分品种农作物的亩均劳动日工价、雇工工价与对应作物品种的播种面积相乘,获得分品种农作物的总劳动日工价和总雇工工价;再次,将各省份的全部农作物品种的总劳动日工价、总雇工工价分别加总得到各省份总的劳动日工价、雇工工价;最后,除以各个省份的早籼稻、中籼稻、晚籼稻、小麦、玉米、大豆、花生、油菜籽、棉花、甜菜、甘蔗的播种面积之和,得到亩均的劳动日工价和雇工工价,即为每个省的亩均劳动日工价和亩均雇工工价。本文在填补省级劳动力成本数据时,所使用的省级分作物播种面积数据来自国家统计局,但由于粳稻播种面积数据难以获得,本文在填补省级劳动力成本时将粳稻排除在外。本文的描述性统计分析如表1所示。

表1 主要变量基本统计量

四、实证分析

1.基准回归分析

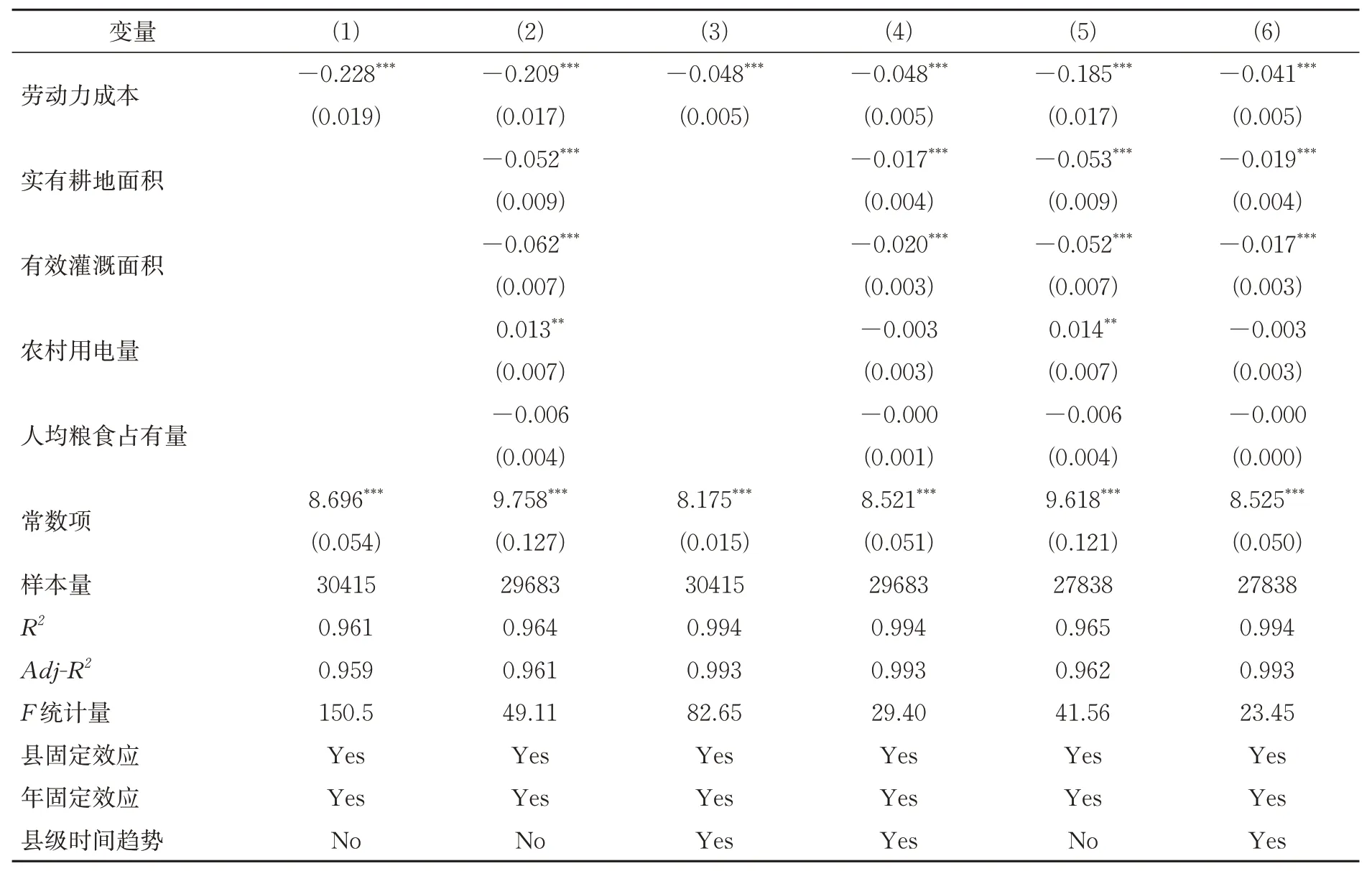

表2报告了对模型(2)的参数估计结果。第(1)-(4)列逐步加入各类控制变量,劳动力成本的上升始终对农业全要素生产率存在显著负向影响。具体而言,以第(4)列为例,劳动力成本每提高1%,县级农业全要素生产率平均降低0.048%。上述结果验证了假说1。考虑到内生性问题,本文采用劳动力成本滞后一期作为稳健性检验,见表2第(5)和(6)列。第(5)和(6)列显示,劳动力成本滞后一期的估计系数分别为-0.185、-0.041,均在1%的显著性水平上显著,说明基准回归结果较为稳健。

表2 劳动力成本上升对农业全要素生产率的影响估计结果

2.地形坡度效应分析

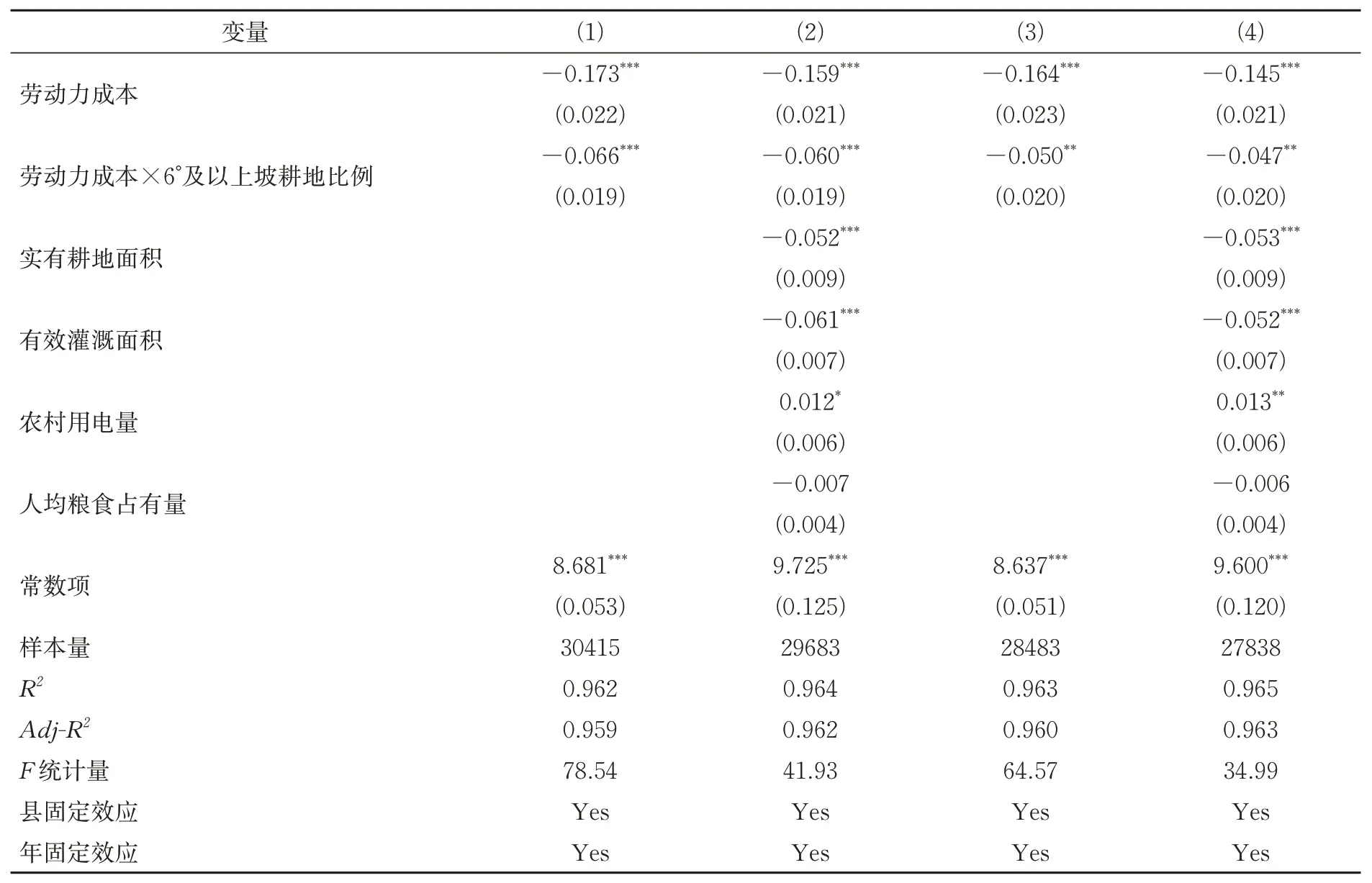

表3 展示了模型(2)考虑地形条件的劳动力成本上升对农业全要素生产率影响的估计结果。第(1)和(2)列中,从劳动力成本对农业全要素生产率的回归系数来看,估计系数均为负,并在1%的水平上显著,表明劳动力成本上升对农业全要素生产率有显著的负向作用;劳动力成本与6°及以上坡耕地比例的交互项,均在1%的水平上显著为负。结果显示,在坡耕地比例较高的地区,劳动力成本对于农业全要素生产率的负向冲击更大,验证了假说2。

表3 考虑地形条件的劳动力成本上升对农业全要素生产率的影响

究其原因,在劳动力成本上升之后,农业生产者会调整其要素投入结构,尽可能减少劳动要素的投入,转向增加其他要素以维系农业生产。因此,理性的农户会选择减少劳动投入、增加机械投入,以机械替代劳动的方式应对劳动力成本上升。然而,机械对劳动的替代需要结合现实的农业生产条件,相比之下,坡耕地比例较高的地区耕地空间变化更加复杂,地块破碎且分散,农业机械难以发挥作用,机械稳定性将受影响,不利于农机的大面积推广和工作,机械对劳动的替代难度相对较大,因而在坡耕地比例较高的地区,劳动力成本上升对农业全要素生产率有着更大的负效应。

本文采用劳动力成本滞后一期作为稳健性检验,估计结果如表3 第(3)和(4)列所示。第(3)和(4)列劳动力成本的估计系数均在1%的显著性水平上显著为负,表明劳动力成本上升显著降低了农业全要素生产率。同时,劳动力成本与坡耕地比例的交互项也都至少在5%的显著性水平上为负,表明耕地中较高的坡耕地比例加剧了劳动力成本上升对农业全要素生产率的负面影响。

3.种植结构效应分析

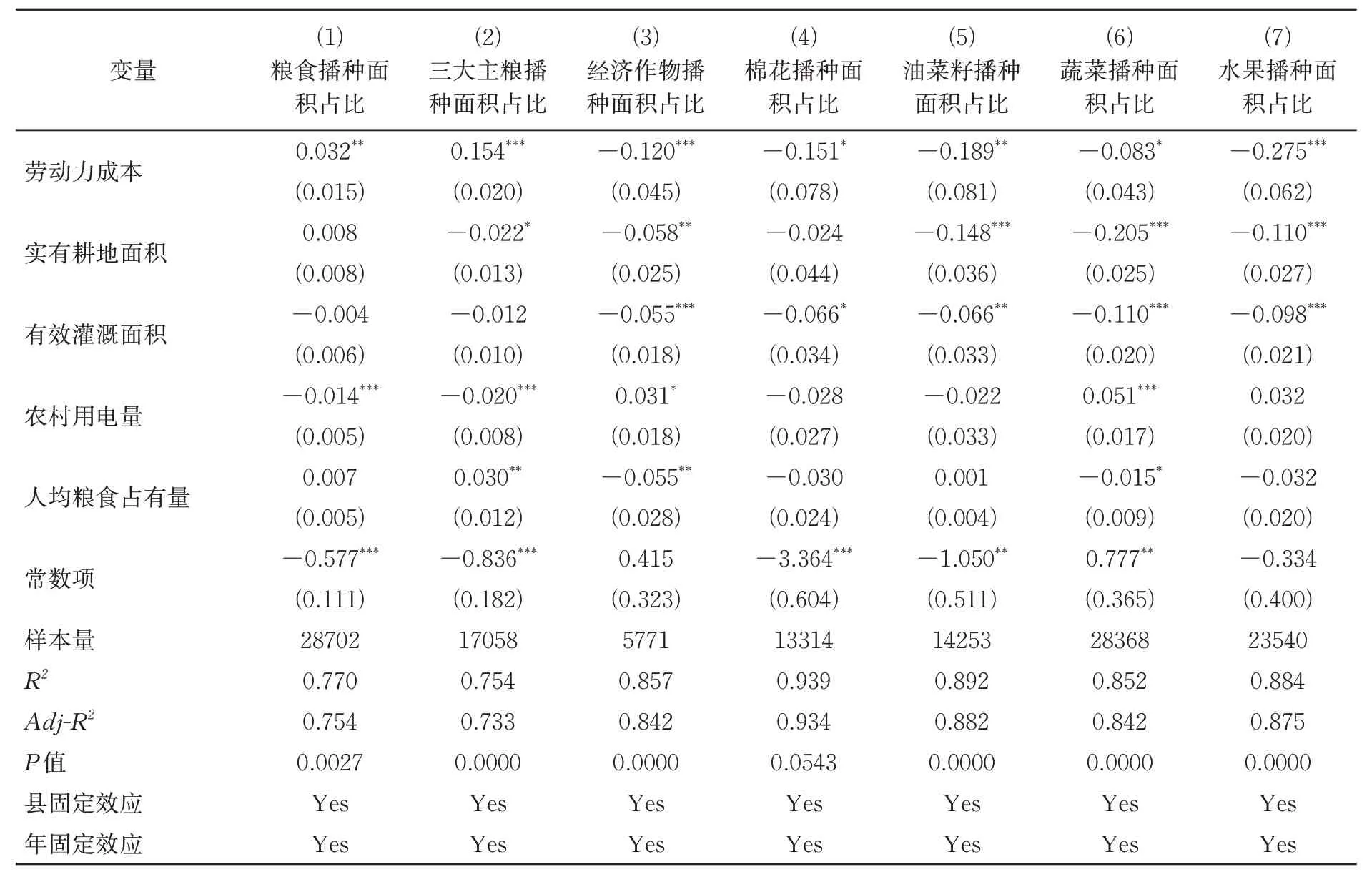

表4报告了模型(4)的估计结果,展示了劳动力成本上升对不同作物播种面积的影响。考虑到内生性问题,直接采用劳动力成本滞后一期回归。第(1)列表明,劳动力成本上升对粮食播种面积占比有显著的正向影响,劳动力成本每上升1%,粮食播种面积占比平均提高0.032%。进一步研究中,第(2)列结果表明,劳动力成本上升对粮食的正向影响主要体现在稻谷、小麦、玉米三大主粮播种面积的显著扩大。第(3)-(7)列的结果表明,劳动力成本每上升1%,经济作物以及棉花、油菜籽、蔬菜、水果的播种面积占比分别下降0.120%、0.151%、0.189%、0.083%、0.275%,表明劳动力成本上升显著降低了经济作物的播种面积。这与不同作物生产模式相关,粮食作物,尤其是稻谷、小麦、玉米三大主粮的标准化生产化水平要远高于经济作物[8,54],经济作物不易实现机械化生产,机械替代劳动的难度相对较大。在劳动力成本上升以后,理性的农户会缩减经济作物的种植,而增加粮食作物的种植。然而,经济作物的生产率要高于粮食作物,例如Padilla 研究表明水果种植的生产率要明显高于玉米种植的生产率[55]。并且经济作物播种面积占比的增加能显著促进农业生产效率的提高[56-57]。劳动力成本上升导致的“增加粮食作物种植、减少经济作物种植”这一种植结构变化会降低总体的农业全要素生产率,验证了假说3。

表4 劳动力成本上升对不同作物播种面积的影响

五、结论与启示

本文从诱致性技术创新理论出发,考虑到要素替代不仅取决于要素相对价格,还取决于要素替代的难易程度,将现实的地形条件、作物特性等纳入劳动力成本上升对农业全要素生产率的影响分析框架,通过理论分析和实证研究,阐释了地形坡度效应和种植结构效应在劳动力成本上升对农业全要素生产率影响过程中的机制作用。

研究表明,农业劳动力上升会显著降低农业全要素生产率,在这一过程中地形条件和种植结构发挥着重要作用。相较于耕地中坡耕地比例较低的地区,耕地中坡耕地比例高的地区,由于地形复杂、地面崎岖,机械替代劳动的难度大,会加剧劳动力成本上升对农业全要素生产率的负面影响。相较于经济作物,粮食作物,尤其是三大主粮更适宜机械化生产,易于实现机械替代劳动。因此,劳动力成本上升会引起“增加粮食作物种植、减少经济作物种植”的结构调整,考虑到粮食作物比经济作物的投入产出比、生产率更低,种植面积趋粮化降低了农业全要素生产率。因此,面对劳动力成本上升的冲击,需要密切关注地形条件和种植结构对农业全要素生产率的影响。

本文的研究结论对于中国加快农业机械化、保障粮食安全、提高农业全要素生产率具有一定的政策涵义。首先,研究结论有助于科学、全面地判断中国农业生产变迁和农业结构调整的趋势。虽然劳动力成本上升对农业全要素生产率有负面冲击,但对于耕地坡度比例低的地区,受到的负面冲击较小;对于适宜机械化生产的粮食作物,受到的负面冲击也较小,因为农户可以通过投入要素替代和种植结构调整来应对劳动力成本上升的负面冲击。可以预见,随着中国农业劳动力不断上升,平原地区面临的负面冲击较小,并出现粮食作物集中在平原地区进行机械化生产的趋势,而在丘陵山地地区,则会出现种植高附加值的劳动密集型经济作物的趋势[2],因为丘陵山地地区难以实现机械替代劳动,当理性的农户不能非农就业的情况下,反而会将全部劳动力投入到高劳动投入成本、高附加值的经济作物中[5]。

其次,在中国劳动力成本不断上升的背景下,要实现机械替代劳动,政府必须要创造良好的外部环境。具体来说,加强农业机械的研发和创新,特别是研发适宜丘陵山地地区的中小型农具、便携式农具,同时也要提高平原地区的机械化水平,促进全过程规范化、标准化、机械化种植;加快建设农机服务市场和推进农机社会化服务,政府应积极为农户提供农机服务信息和相关支持服务,促进农机服务市场范围的扩大和规模经济的实现;同时,增加农机购置补贴,允许贴息贷款,提高农户购买机械的积极性;此外,还要加强农业配套设施建设,修筑机耕道、农田道路等,以缓解地形对机械替代劳动的阻隔。

最后,需要密切关注劳动力成本上升后对种植结构和粮食安全的影响。劳动力成本上升以后,种植模式发生变化,减少经济作物种植,增加粮食作物种植,并且在粮食作物内部,更多转向稻谷、小麦、玉米三大主粮的种植。粮食播种面积的扩大,对保障中国粮食安全具有重要意义。然而,粮食生产的持续扩张可能会挤占经济作物的生产空间,不仅加深农产品供需矛盾,还会降低农业全要素生产率。因此,要把握劳动力成本上升带来粮食生产扩张的机遇期,及时淘汰低效低产的粮食种植,加强稻谷、小麦、玉米种质资源的研发,培育发展优质、高产、抗病虫、低倒伏的新品种,依靠技术进步和制度革新提高粮食作物的生产率。同时,要优化农作物种植结构,合理分配要素资源,稳步提高农业全要素生产率。