大学生自我担当对道德困境下亲社会行为意愿的影响:自我效能感和预期自豪的链式中介作用 *

占友龙 江雪芬 刘长林 刘 旭 谭千保

(1 湖南科技大学教育学院,湘潭 411201) (2 中国人民大学心理学系,北京 100872)

1 引言

亲社会行为意愿是人们在社会交往中表现出的帮助、合作,甚至为他人利益而做出自我牺牲的、有助于社会和谐的趋向,容易受到责任感或自我担当的影响(洪贝琪,2019; 寇彧,唐玲玲,2004)。肩负起道德传承是新时代大学生的重要责任。而自我担当意识的激发能否切实提升大学生的道德品质还需进一步的理论支撑。因此,基于Zhan 等人(2018)对道德决策的考察,本研究将亲社会行为意愿操作化为个体在道德困境中根据社会规范做出助人选择的行为倾向,以探究大学生自我担当对道德困境下亲社会行为意愿的影响机制,以期为提升其道德水平提供理论依据和针对性教育对策。

对自身言行负责、“敢做敢当”的品质被称为“自我担当”。自我担当(self-accountability)是个体为达到内在自我标准的意愿(Peloza et al.,2013)。自我标准包含规范自我标准和个人自我标准,前者是公认的社会准则,后者是实际的自我认识。人们会将社会文化弘扬的道德观内化为自我道德评价体系(Stone & Cooper,2001),因此道德自我担当是个体履行利他、助人等社会责任的欲望和动机。然而,自我标准本身不会指导社会行为,认知冲突才是行动的主要推动者(吴波,2014)。因此,本研究将个体对过去的不道德行为线索进行情境启动后,由此激活的践行道德自我标准的动机水平作为其状态性自我担当的衡量标准。根据自我一致性理论(Thibodeau & Aronson,1992)和自我差异理论(Higgins,1987),当意识到实际行为与道德评价体系相悖时,个人道德标准会变得突出,人们会更加规范自身言行并调整到与自我标准相一致的水平,对亲社会行为意愿具有广泛影响。有研究发现,大学生在环保问题上的自我担当越强烈,就越会做出亲环境的绿色消费行为(吴波 等,2015)。Pitesa 和Thau(2013)发现,自我担当能有效抑制高权利者在道德决策中做出利己选择。当企业员工感知到领导的自我担当水平越高,则判断该领导在道德决策中做出的利他决断也更多(Stanculescu,2012)。因此推测,大学生的自我担当激活水平越高,其亲社会行为意愿就越强。本研究提出假设H1:大学生自我担当对亲社会行为意愿具有正向预测作用。

亲社会行为意愿还受制于个体对自身能力的评估,如自我效能感(self-efficacy)。自我效能感是对自己可以执行某项行动的综合评价的确信程度(Ersan et al.,2017)。责任感水平影响这种自我能力评估。例如,维护社会规范(Cho,2006; Walker et al.,2011)和坚持目标追求(余祖伟 等,2015; Phua,2013)的大学生不仅具有较高的责任担当感,往往还会表现出更高水平的自我效能感。同时,自我效能感还对亲社会行为具有正向预测作用(邓林园等,2018; 宫羽 等,2021; Argandar et al.,2019; Yao &Enright,2020)。有研究发现,以关爱他人为导向的自我效能感是个体社会友好行为的动机因素(Li et al.,2022),表明自我效能感水平越高,亲社会行为意愿越强。按照规范激活理论(norm activation model,NAM),个人规范是内化的社会准则,通过突出个人规范以及评估自己是否有能力实施助人行为,可预测亲社会行为意愿(Schwartz,1977)。有研究证实,人们目睹道德违规行为后激活的道德认同感会通过道德自我效能感的中介正向预测道德意图(Rullo et al.,2022)。国内研究也发现,自我效能感在规范激活与大学生亲社会行为间起部分中介作用(洪贝琪,2019)。因此本研究推断,大学生遵循道德规范的自我担当水平越高,就越会通过自我效能感的提升促进其在道德困境中更多的助人选择。本研究提出假设H2:自我效能感在大学生自我担当与亲社会行为意愿间起部分中介作用。

预期自豪作为一种认知性情绪体验,是考虑行为符合自我或社会标准时产生的愉悦感受和肯定性评价,本身具有提高利他偏好的功能(任俊,高肖肖,2011)。根据积极情绪的扩展-建构理论(the broaden-and-build theory),积极情绪的正性反馈会扩展个体的行为与认知,帮助其寻找更多社会资源来维持这种情绪体验,如广泛的亲社会行为(Mills et al.,2015)。因此,当个体预估行为满足自我道德标准时,其体验到的预期自豪将激励个体做出更多的利他行为(Tangney et al.,2007; Tracy &Robins,2004),如更主动地参与公益活动(Boezeman &Ellemers,2008)。有研究发现,领导者在团队中获得的自豪感能显著正向预测其行为的公正性和利他程度(Michie,2009)。那么,大学生履行自我道德标准的强烈动机同样会诱发其对行为结果的预期自豪感,并对后续亲社会行为意愿产生积极影响。因此,本研究提出假设H3:预期自豪在大学生自我担当与亲社会行为意愿之间起部分中介作用。

自我效能感和预期自豪间也存在密切联系。根据情绪认知模型(Lazarus,1991),不同的预期情绪是个体借助经验,对外界信息做精细加工后形成对未来事件结果的预估而诱发的(Bee & Madrigal,2013)。有研究指出,自我效能感作为一种主观评价因素,不仅有助于基本情绪调节(陈芳蓉,侯东亮,2012),还与积极的预估性情绪有关(宫羽 等,2021; Bandura,1995)。与低水平自我效能感个体相比,高自我效能感者对不确定的未来事件发展抱有更加乐观的态度,并产生包括自豪在内的积极情绪预期,以执行社会适应性反应(梁丽梅,2019)。同时结合道德双加工理论(dual-process theory)(Greene et al.,2001) 和认知-行为理论(cognitivebehavior theory),个体的道德决策受认知推理和情绪反应的共同作用;面对道德困境,对环境的评估可相继引发对决策结果的预期情绪和实际行为,以此构成认知-情绪-行为的整合模型。一项针对幼儿自主发展的研究发现,幼儿自我提升的目标取向可通过自我效能感正向预测其情绪调节能力(黄薇,阳泽,2015)。该研究结果说明由目标导向提升的自我效能感将引发个体产生积极的预期情绪,并促进适应性行为的发生。由此本研究推测,大学生的自我担当水平越高,其从事道德行为的自我效能感越高,也会体验到更高的预期自豪,进而产生更强的道德行为意愿。本研究提出假设H4:自我效能感和预期自豪在大学生自我担当和亲社会行为意愿之间起链式中介作用。

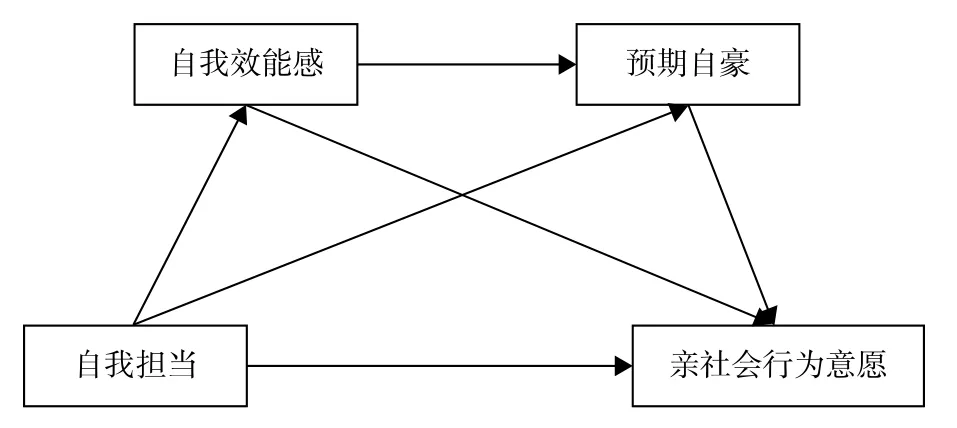

总之,以往研究多考察自我担当对亲环保行为的促进作用,而在加强德育建设和培养大学生“敢于担当”精神的社会背景下,自我担当是否同样对大学生的道德行为具有积极影响还有待证实。因此,本研究在认知-情绪-行为的整合视角下,探究大学生自我担当水平与其亲社会行为意愿的关系,以及自我效能感和预期自豪在两者间的中介作用。研究结果将为通过责任感激发和道德情绪培养来提升大学生道德水平提供理论依据和干预对策。假设模型如图1 所示。

图1 假设模型

2 研究方法

2.1 被试

从湖南省长沙市、湘潭市、株洲市的4 所大学中方便取样15 个班级进行问卷施测。发放问卷共940 份,剔除答案不完整、不规范或字数不达要求、规律性作答、作答时间过短等无效问卷后,回收有效问卷836 份,问卷有效率为88.94%。被试平均年龄为19.43±1.30 岁,其中,男生382 名(45.69%),女生454 名(54.31%)。

2.2 研究工具

2.2.1 自我担当问卷

首先被试需回忆一次不道德行为经历,写下详细经过和感受来突出其本应践行的道德规范,进而启动追求道德标准的动机。随后采用改编的自我担当问卷测量其此时自我担当的激活水平(Dhiman et al.,2018; Peloza et al.,2013; Rowe et al.,2017),共包括3 个题项(如“我有强烈的动力去达到自我标准”),使用7 点计分,从“一点也不大”到“非常大”,得分越高,表示自我担当激活水平越高。该测量方式已被广泛运用于自我担当调查研究中,问卷的信度为0.88(吴波 等,2015)。本研究中该问卷的Cronbach’s α 系数为0.86。

2.2.2 一般自我效能感量表

该量表用于测量自我效能感水平(Zhang &Schwarzer,1995),中文版由王才康等人(2001)修订,适用于大学生群体且信效度良好,共包含10 个题项(如“如果我尽力去做,我总是能够解决问题”),使用4 点计分,从“完全不正确”到“完全正确”,得分越高表示大学生的自我效能感水平越高。本研究中该量表的Cronbach’s α 系数为0.90。

2.2.3 预期自豪情绪主观评定量表

为使原量表符合本研究内容,改编预期内疚和自豪情绪主观评定量表中的预期自豪分量表(α =0.93),测量被试的预期自豪情绪(李晓刚,2020;Peloza et al.,2013; Rowe et al.,2017)。该问卷共有6 个题项(如“如果你选择帮助情境中的主人公,你会感到有多高兴”),采用7 点计分,从“完全没有”到“非常强烈”,得分越高表示大学生的预期自豪情绪越强烈。本研究中预期自豪分量表的Cronbach’s α 系数为0.95。

2.2.4 道德两难困境任务

该任务包含30 个两难助人困境,被试需完成帮助或不帮助的道德决策以反映其亲社会行为意愿(Sarlo et al.,2012; Zhan et al.,2018)。每一个困境均描述了有付出的帮助情境(即“你是否愿意放弃你正在进行的一项重要工作而选择去帮助故事中的主人公”)。采用2 点计分,0=“不帮助”,1=“帮助”,得分越高表示大学生的助人意愿越强烈。本研究中该问卷的Cronbach’s α 系数为0.87。

2.3 数据处理

以班级为单位集体施测。使用SPSS24.0 对数据进行清理、预处理以及描述性统计分析,运用PROCESS 程序的模型6 检验链式中介效应(温忠麟,叶宝娟,2014)。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

本研究数据源自大学生自我报告,可能产生共同方法偏差,因此采用Harman 单因素法进行检验。探索性因素分析结果表明:特征根超过1 的因子共10 个。首个因子的解释变异为16.87%,远远低于临界值40%。因此本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

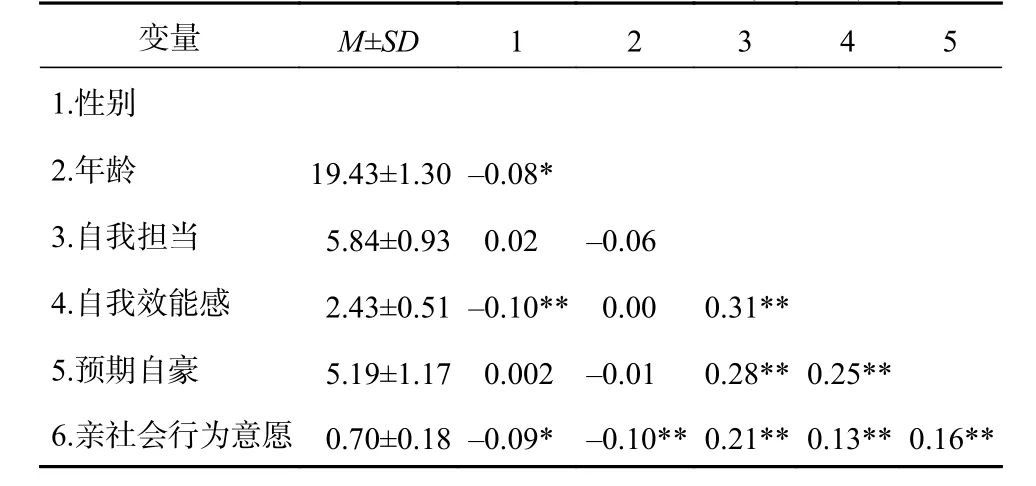

3.2 描述统计与相关分析

各变量的描述性统计与相关分析见表1。结果显示,自我担当、自我效能感、预期自豪和亲社会行为意愿两两呈显著正相关。此外,性别与自我效能感和亲社会行为意愿呈显著负相关,被试年龄与亲社会行为意愿之间也存在显著负相关关系。因此,大学生的性别和年龄将作为控制变量纳入后续的中介检验。

表1 各变量的描述统计及相关矩阵(n=836)

3.3 链式中介效应检验

相关分析结果符合进一步对大学生自我担当与亲社会行为意愿关系做中介效应检验的统计学要求。于是使用PROCESS 程序中的模型6 执行Bootstrap 的中介效应检验。在控制大学生性别和年龄的情况下,以自我担当为自变量,亲社会行为意愿为因变量,自我效能感和预期自豪为中介变量建立链式中介模型。

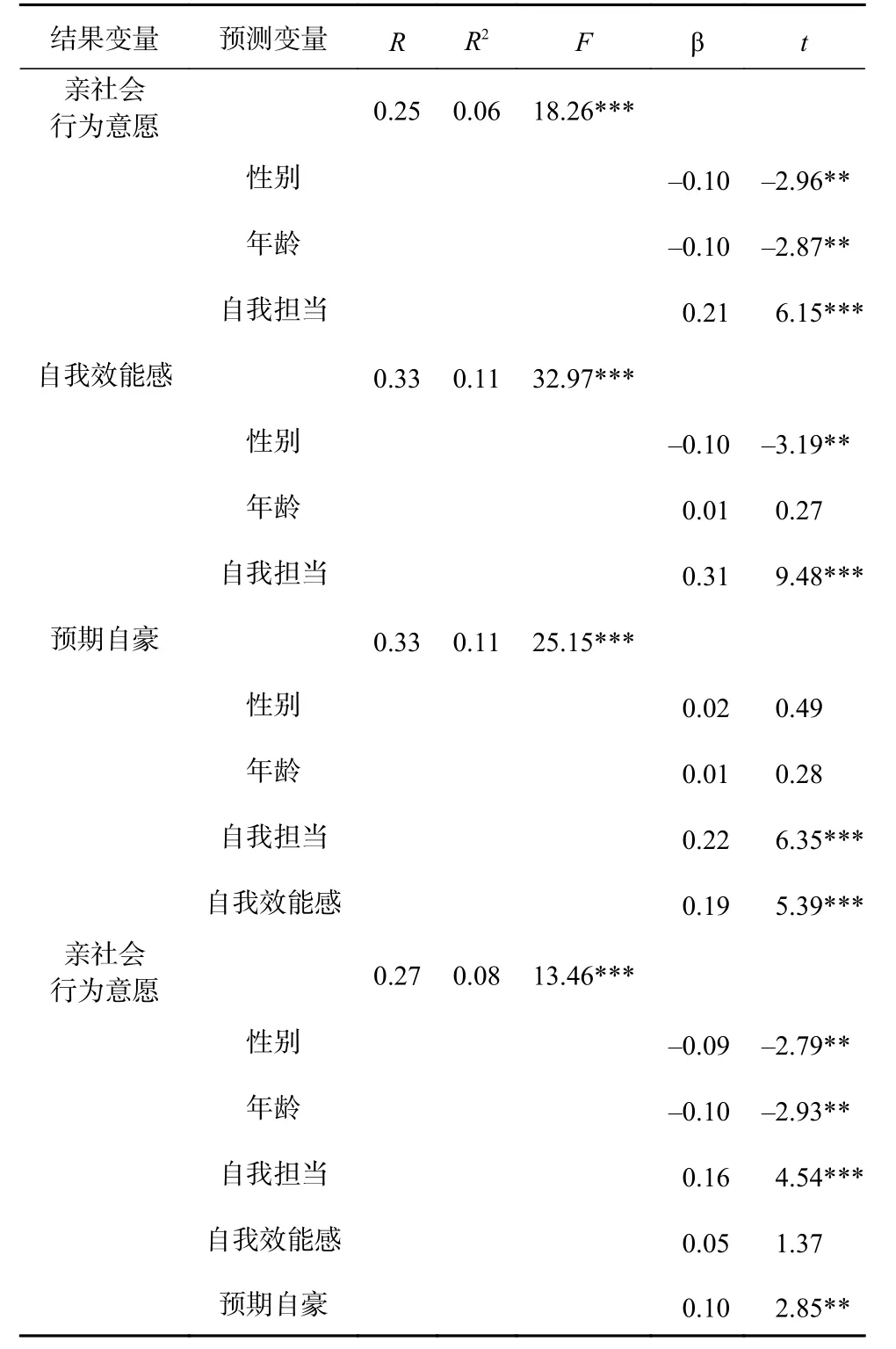

回归分析结果如表2 所示,大学生自我担当显著正向预测亲社会行为意愿(β=0.21,p<0.001),且自我担当分别对自我效能感(β=0.31,p<0.001)和预期自豪(β=0.22,p<0.001) 具有显著正向预测作用;自我效能感显著正向预测预期自豪(β=0.19,p<0.001);当把自我担当、自我效能感和预期自豪同时纳入回归方程时,自我担当(β=0.16,p<0.001)和预期自豪(β=0.10,p<0.01)对亲社会行为意愿的正向预测作用显著,而自我效能感(β=0.05,p>0.05)无法显著正向预测亲社会行为意愿。

表2 链式中介模型中变量关系的回归分析

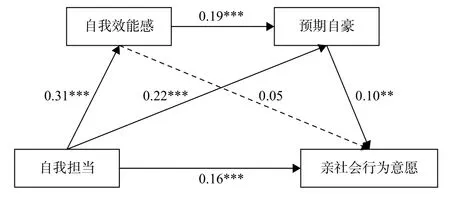

进一步检验中介路径,结果如表3 所示。自我效能感-预期自豪在大学生自我担当和亲社会行为意愿间的中介效应显著(95% 置信区间不包含0),总的标准化中介效应值为0.05,占总效应的20.94%。自我担当可通过以下3 条路径影响大学生的亲社会行为意愿:(1)自我担当→自我效能感→亲社会行为意愿,95%的置信区间为[–0.01,0.04],包含0,表明该路径的中介效应不显著;(2)自我担当→预期自豪→亲社会行为意愿,95%的置信区间为[0.01,0.04],不包含0,表明该条路径中介效应显著(效应值为0.02,占总效应的10.69%);(3)自我担当→自我效能感→预期自豪→亲社会行为意愿,95%置信区间为[0.002,0.01],不包含0,表明该路径中介效应显著(效应值为0.01,占总效应的2.85%)。具体的模型图与各变量路径系数如图2 所示。

表3 中介效应值与效果量

图2 大学生自我担当预测亲社会行为意愿的链式中介模型

4 讨论

4.1 大学生自我担当对亲社会行为意愿的直接预测作用

本研究发现,大学生自我担当能显著正向预测其亲社会行为意愿。这与以往激发自我担当可以提高大学生道德水平的研究一致(Peloza et al.,2013),验证了假设H1。结果支持了道德一致效应(Miller & Effron,2010)和规范激活理论(Nordlund &Garvill,2016)。“舍己为人”是社会赞许的高品质行为,帮助他人既是个人自我标准也是源自社会的规范自我标准;当详细回忆和感受不道德行为经历时,突出的道德自我标准激活了大学生在两难困境中的利他决策动机,激活水平越高,助人偏好则越强。换言之,大学生的自我担当水平越高,其亲社会行为意愿就越强烈。

4.2 自我效能感的中介作用

本研究发现,自我效能感在大学生自我担当和亲社会行为意愿间没有显著的中介作用,假设H2 未得到验证。由中介效应的路径分析可知,该结果由自我效能感对亲社会行为意愿的直接预测不显著导致。尽管前人研究表明,自我效能感是增强助人意愿的因素之一,然而这一过程受制于个体将过去知识经验与当前决策情境相比较的信息加工过程(邓林园 等,2018; 宫羽 等,2021)。本研究中大学生虽意识到遵守道德标准的重要性,并存在助人动机,但可能缺乏问卷中两难困境的直接经验,无法通过情境评估自身是否有能力做出助人选择。其次,较低的助人意愿也可能与助人情境材料的风险后果有关。有研究发现,大学生尽管在两难困境中具有助人偏好,但当助人失败的风险上升时,会表现出风险规避而较少做出助人选择(占友龙 等,2023)。因此,本研究中自身利益损失的风险使个体缺乏足够的心理安全感,造成自我效能感对大学生亲社会行为意愿的直接预测并不显著(曹羽鹤,王坚,2016)。

4.3 预期自豪的中介作用

本研究发现,预期自豪在大学生自我担当与亲社会行为意愿之间起中介作用,假设H3 得到验证。首先,预期自豪是个体预估现实行为表现与社会期望相符的积极感受(杜建政,夏冰丽,2009),这种由遵守道德规范而引起的积极情绪激励个体继续产生相应的利他行为(Ketelaar & Au,2003)。本研究结果支持了积极情绪的扩展-建构理论,个体为维持真正自豪体验的强烈动机会加强其对后续道德行为的投入(沈蕾 等,2021)。与积极强化理论相似,当行为符合社会赞许性规范时,这种获得积极自我概念的正性反馈会推动人们泛化类似行为来维护道德形象。且没有外在物质要求的自我心理满足感有益于行为的强化意义。上述结果也与以往类似研究一致,如被试环保自我担当的启动可通过对预期自豪情绪的感知,显著正向预测绿色购买行为(李晓刚,2020)。当第三方惩罚条件突出道德情境中的社会规范时,由此激发的自豪感会影响个体的公平分配行为(陈鹤之,2020)。上述理论与研究均说明了预期自豪在大学生自我担当与其亲社会行为意愿间起部分中介作用。

4.4 自我效能感和预期自豪的链式中介作用

本研究发现,自我效能感和预期自豪在大学生自我担当和亲社会行为意愿间起链式中介作用,验证了假设H4。研究结果不仅支持前人研究,也强调了道德决策中认知评估和情绪反应的双重作用,验证了情绪认知模型和道德双加工理论。一方面,社会文明宣扬的价值规范会影响自我效能感水平。有关自身不道德线索的回忆突出了道德标准,强化理想道德(对道德观的内化程度)与实际道德(当下的德行表现)间的差距感知,从而有助于提高个体为达到自我标准的自我效能感(Miller & Effron,2010)。例如,张强和施晚弟(2022)在组织管理研究中发现,目标设置条件可通过提高员工的自我效能感,来促进公共项目的绩效表现。另一方面,自我效能感代表个体相信自身有能力克服困难并达成目标的信念水平,对未来事件发展抱有积极态度(梁丽梅,2019)。如研究发现,大学生自我效能感可正向预测其希望特质水平(黎志华,尹霞云,2015)。因此在道德标准的呈现下,自我效能感引发了大学生对有望达成价值规范目标的预期自豪情绪,继而正向预测亲社会行为意愿,构成认知-情绪-行为整合模型。即大学生践行道德标准的动机越强,自我效能感水平也就越高,并诱发预期自豪体验,进而促使其在道德困境中表现出更强的亲社会行为意愿。

4.5 研究意义与局限

本研究通过调查法构建大学生自我担当、自我效能感、预期自豪和亲社会行为意愿间的链式中介模型,对德育工作具有指导意义。首先,学校可举办专题讲座等校园活动,家庭应创造健康关爱型成长氛围,向学生提供自我责任价值线索,强化其社会使命感与自我担当意识。其次,学校和家庭要注重大学生积极自我意识情绪的培养。体会不同性质的道德情绪将充分发挥情绪的行为反馈功能,有效引导亲社会行为。最后,老师和家长应及时对学生的出色表现予以肯定评价,以此强化积极自我体验,增强自我效能感,进而提高其道德水平。

本研究仍存在不足之处。首先,结果显示自我效能感对亲社会行为意愿的直接预测作用不显著。未来研究可使用其他亲社会行为评估方法或细化一般自我效能感的维度,继续探究两者关系。其次,横断面调查无法直接解释变量间的因果机制。未来研究可采用纵向追踪以进一步厘清各变量间的因果关系。最后,大学生的特质性自我担当水平以及自我担当激活后可能诱发的内疚补偿等心理体验,均是其亲社会行为意愿增强的解释来源。未来研究可以在本研究结果基础上进一步考察其他变量间的作用关系,为提高大学生的道德水平提供多种理论途径。

5 结论

(1)大学生的自我担当水平能促进其亲社会行为意愿;(2)预期自豪在大学生自我担当和亲社会行为意愿间起中介作用;(3)大学生自我担当可以通过自我效能感和预期自豪的链式中介机制间接作用于亲社会行为意愿。