基于微观数据的防范失业因素分析

□ 于荣荣 张梦莹 王瑞芳

随着时代演进以及转型发展,经济结构优化、发展方式转变、增长动力转换都需要与之相匹配的劳动力供给。为适应疫情防控后经济平稳增长和产业迭代升级,防范规模性失业,稳定扩大就业、提高就业质量成为解决就业矛盾、促进经济社会和谐发展的重要抓手。

| 就业结构变化特征

(一)从就业弹性看,经济增长对就业拉动作用减弱

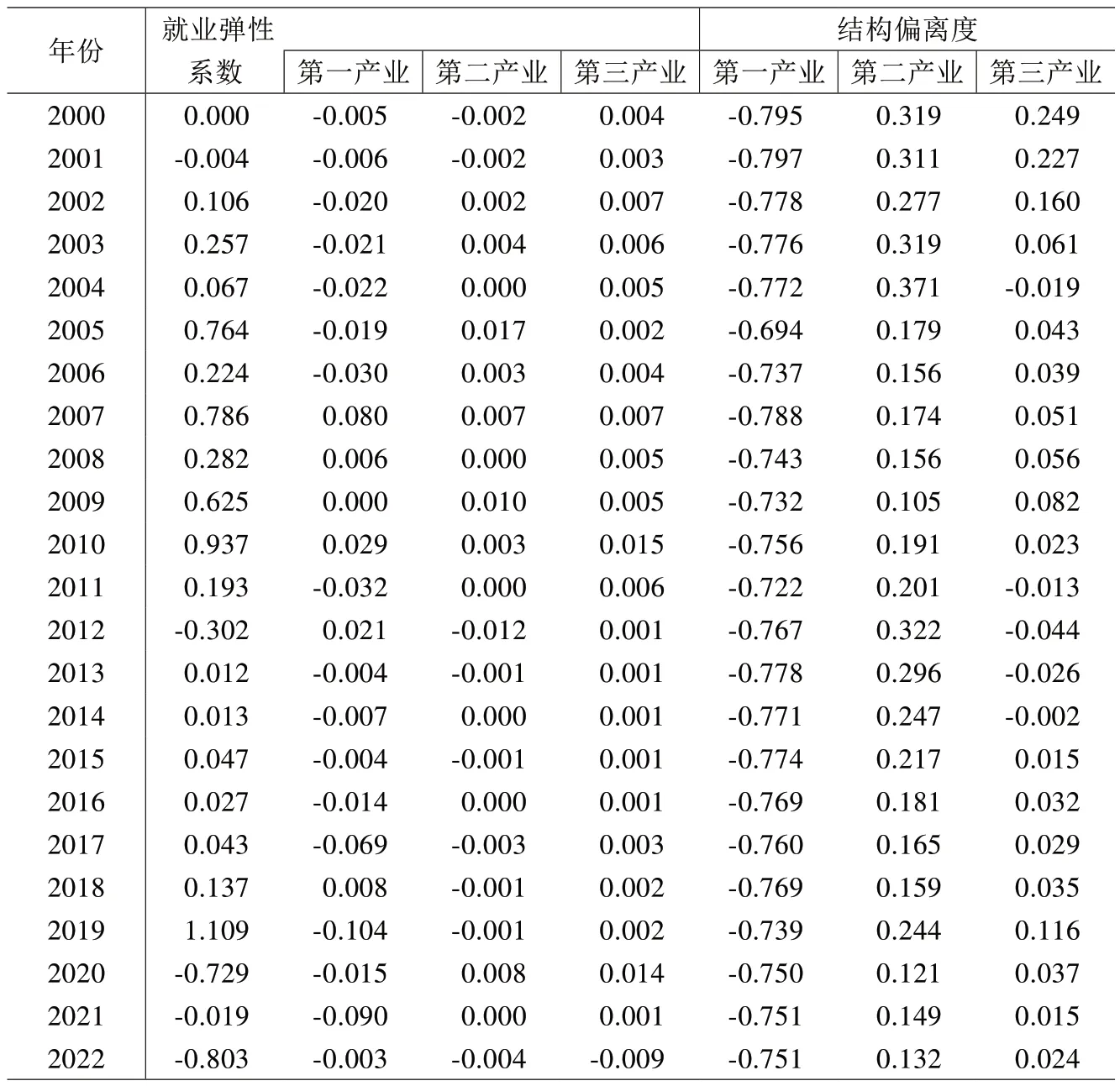

“十一五”时期南京市地区生产总值名义增长149.1%,年均增加就业人数为28.2 万人;“十二五”“十三五”时期地区生产总值分别名义增长92.7%、47.6%,年均分别增加就业人数9.46 万人、5.95 万人。表征经济发展与就业扩张关系的就业弹性系数处于下降通道且由正转负。2001—2010 年就业弹性系数平均值为0.404,2011—2020年就业弹性系数平均值为0.055,2020 年后就业弹性系数连续三年为负。第一产业就业弹性多为负值,第二、三产业就业弹性稳中略降,第三产业与第二产业的差值逐步缩小(表1)。

表1 南京市就业弹性系数及结构偏离度

(二)从结构偏离度看,第二产业逐渐表现出更强的吸纳性

从产业结构与就业结构偏离度看,第一产业结构偏离度一直为负值,规模化经营模式有待进一步推广,但当前农村转移劳动力存在“年老技低”现象;第二产业偏离度总体降低,但保持对第三产业的优势,产业转型升级、供给侧结构性改革的效果显现;第三产业结构偏离度总体下降,第三产业吸纳就业能力强、就业渠道多样化的特征未能充分发挥。第七次全国人口普查资料显示,消费性服务业仍是吸纳就业的主渠道,现代服务业就业人数只占第三产业的19.8%。

(三)从劳动贡献率看,第三产业在三次产业中最高

运用柯布—道格拉斯生产函数计算劳动贡献率,第一产业的劳动贡献率几乎一直为负数且绝对值呈扩大趋势。第二产业的劳动贡献率逐步下降,劳动密集型产业向资本和技术密集型产业转变,对纯体力劳动投入的依赖出现渐进退让。第三产业的劳动力贡献率波动较小,自2010 年以来,第三产业从业人员占从业人员总数的占比一直超过50%,2020—2022 年,更是超过60%,且第三产业劳动力贡献率一直保持正向贡献(表2)。

表2 南京市三次产业劳动贡献率(单位:%)

| 防范失业风险的因素判断

(一)从宏观角度看影响因素

通过多元线性回归方法确定对防范失业风险产生重要影响的主要经济指标,采用向前逐步回归,按影响程度排列依次为服务业投资、工业生产者出厂价格指数、全社会用电量、进出口总额和实际利用外资,其中前三个是正向影响,后两个是负向影响。前三个指标分别与第三产业、第二产业的发展密切相关。尤其是服务业从业人员占比最高,随着城市范围向外推延,服务业规模持续扩大对于吸纳就业具有重要作用;工业生产者出厂价格指数直接影响企业利润,近年购进价格涨幅持续高出出厂价格涨幅,企业运营困难程度加重;电是重要生产要素,全社会用电量的增减直接反映企业运行的平稳。而进出口总额和实际利用外资与国际贸易摩擦、部分产业外迁紧密相关。

(二)从微观角度看影响因素

1.模型使用。使用2019 年2 月—2023 年6 月南京月度劳动力调查数据,合计53 个月,超12 万条微观分户记录,部分月份增加重点群体有关项目。采用熵权—TOPSIS 法构建防范失业风险评价指标体系,计算各调查对象的防范指数。

2.指标选取。参考联合国提出可持续发展目标之一“体面工作”,除了劳动报酬以外,还包括工作环境、工作时间和工作强度。选取以下4 个指标计算防范失业风险指数,分别为家庭人口、年龄、工作时长和收入水平。

3.实证分析。根据防范失业风险影响因素指标体系,计算个体指标。从虚拟变量回归分析结果看,各指标的P 值均小于0.05,通过检验(表3)。

表3 回归分析结果

| 模型结果讨论

对防范失业风险的影响因素以重要程度排序,依次为带薪休假、性别、户籍、社保、工作单位或生产经营活动类型、受教育程度及劳动合同。从中可以看出,带薪休假的有无依赖于就职单位的性质规模,越正规的就业单位,经营性风险越受控,劳动保障力度越可靠,就业越稳定;并且小企业多存在签合同但不保障带薪休假的行为,对应届高校毕业生来说,更向往保障规范的就业单位。女性易因照顾家庭而间断职业成长,城镇人员比农村人员易进入信誉度高的单位就业;高学历人员就业面较宽,但更愿意为工作倾向支付时间成本。

(一)高校毕业生群体:摩擦性失业困境明显,“慢就业”现象突出

从调查失业人员年龄结构看,失业者平均年龄在37.2 岁,年龄在45 岁以下的青壮年人口比例超过三分之二。18.1%的失业人员之前从未找过工作,为初次进入劳动力市场新求职人员,其中68.7%为应届和往一届高校毕业生。从毕业生求职主要考虑因素看,薪酬福利(72.6%)、工作地点便利(55.4%)和发展前景(42.2%)占前三位,约七成毕业生就业意愿为在体制内和国企的岗位。

(二)女性失业群体:因家休业原因居多,就业歧视隐性壁垒仍存

从性别结构看,女性失业比例明显偏高。失业人群中,男女性别比例为1∶1.12,女性劳动力的失业比例偏高。从女性失业人口年龄上来看,35—39 岁年龄段的女性失业人口占比最高,为18.1%;其次是40—44 岁女性(13.8%)和30—34 岁(13.4%)。女性因照顾家庭暂时退出就业市场的比例为32.9%,而男性这一比例仅有13.1%;用工主体预期为女性婚育付出额外成本,在招聘要求上往往设置隐性排除。

(三)中高龄失业群体:再就业门槛问题突出,受保障程度低工作不稳定

数据显示,35—55 岁的中年群体在失业人群中占比47.5%。从行业结构看,制造业与批发零售业失业人数占比最高,制造业占18.4%,批发和零售业占16.4%。数据表明,制造业失业人员主要集中在低端制造业,普遍存在学历不高、缺少专业技能等典型特征;批发零售业人员,特别是在小型企业供职的人员因市场竞争存在就业不稳定的状况。

| 政策建议

(一)在推进改革开放、激发市场活力中促进经济稳定增长

经济增长是稳定和扩大就业的基础。强化对能力禀赋资源的释放与重新调配,以产业链为纽带,增强发展策源力、增强要素集聚力、增强企业孵化力,加强生产要素组织调度。

(二)在增加针对性投入、扩大全面需求中稳固第二产业发展

适度超前进行基础设施建设,把扩大有质量、有效益的投资作为重要优化方向,保持适度投资规模和增长水平,集中优势资源推进产业链关键节点技术研发的率先突破,扩大消费从“优惠政策促销型”向“制度环境促进型”转变。

(三)在鼓励创新创造、提升成果转化中促进第三产业主体增量培育

充分利用信息化深化对市场结构的再塑造,大力推进大众创业万众创新,鼓励深入新业态新模式,推动产业化和商业化,渐变式产品创新与突变式系统创新并重。

(四)在推进都市圈一体化、城乡一体化中促进劳动保障品质提升

以扩大转移就业、保障合法权益、完善公共服务为重点,做到制度重构、权益回归和消除歧视。优化就业供给侧的政策组合,为适应未来经济社会发展的需求提供更高质量的人力资源保障。