后疫情时代我国基层医疗卫生服务发展现状、挑战及建议

柯丹丹,贾 楠,崔埔安,何 仲

中国医学科学院 北京协和医学院人文和社会科学学院,北京100005

基层医疗卫生服务是全科医师在社区和家庭执业环境中,解决个人绝大部分医疗需求,与患者结成可持续性合作伙伴关系的健康服务体系[1]。基层医疗机构作为卫生系统中的重要组成部分[2],主要提供“以患者为中心”的初次接触性医疗服务,具有可及性、连续性、综合协调性等特点[3]。

新型冠状病毒具有传染性强、隐蔽性高、传播性广等特点,其导致的COVID-19是近百年来波及范围最广的全球性传染病之一,给人类生命安全、经济稳定和医疗卫生服务体系建设带来了巨大挑战[4]。 在COVID-19疫情期间,中国基层医疗机构主要负责协助进行接触者追踪和流行病学调查、筛查社区高危人群、逐家逐户检查、居家/集中隔离管理等工作[5]。因执行严格的疫情防控制度,我国很好地遏制了新型冠状病毒的大规模传播[6]。基层医疗机构作为卫生服务系统中的一部分,尽管在疫情防控期间发挥了重要作用,但群体卫生需求与基层医疗服务质量及其有效性之间仍存在巨大差距[7]。本文通过系统性文献检索与复习,梳理并分析当前基层医疗卫生服务现状,就如何完善基层医疗卫生服务体系、增强基层医疗机构突发公共卫生事件应急能力等方面给出建议。

1 我国基层医疗机构发展现状

1.1 基本概况

党的十八大以来,我国医疗卫生领域蓬勃发展,医疗卫生服务体系日益健全,“以人民健康为中心,基层工作为重点”的理念深入人心。自“十三五”规划以来,党中央对基层卫生工作高度重视,我国基层医疗卫生服务体系建设取得了显著进展。2015—2020年间,我国基层医疗机构平均每年增长9840个,共增长4.92万个[8-13]。2015—2019年间,我国基层医疗机构年均诊疗人数增长3780万,占全部医疗机构诊疗人数的54.12%[8-12]。2015年我国基层医疗机构床位数为141.38万张,2020年床位数为164.94万张,平均每年增长4.71万张,2020年每千农村常住人口床位数为1.5张(表1)。

1.2 人力资源配置情况

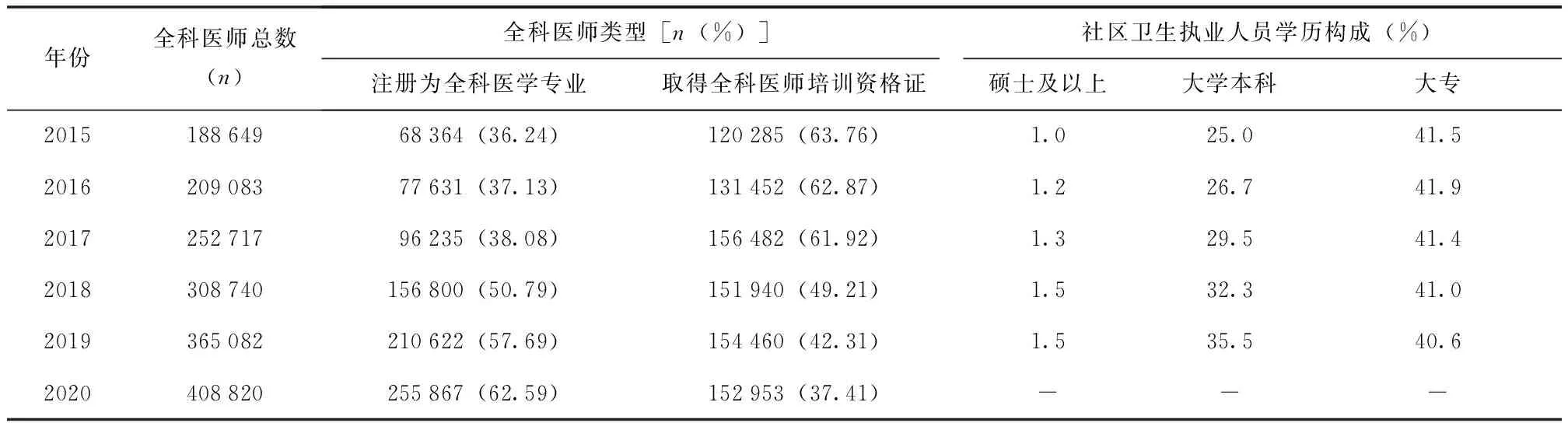

2015—2020年,我国全科医师人数逐年增长,年均增长率为16.81%。相较于2015年,2016年注册为全科医学专业的人数增加了62.93%[8-9],这可能与“十三五”规划提出以来,党和国家对基层工作高度重视有关。社区卫生执业人员、研究生及以上学历人员比例越来越高,从2015年的1.0%提高至2019年的1.5%;然而,自2017年以来,取得全科医师培训合格证的人数却未增加,其占全部全科医师人数的比例从2015年的63.76%下降至2020年的37.41%;此外,2015—2019年间,全科医师的人才队伍组成中,占比最多的依旧是大专学历(表2)。

表2 2015—2020年我国全科医师数量及学历构成[8-13]Tab.2 Number and educational composition of general practitioners in China from 2015 to 2020[8-13]

1.3 卫生费用情况

我国医疗卫生服务机构收入主要由两部分组成,即财政拨款和医疗事业收入。2015—2019年间,基层医疗机构年均财政拨款占总收入的32.07%,医疗事业收入占总收入的59.87%;相比之下,医院年均财政拨款仅占医院总收入的8.36%,两者之间政府支持力度差异巨大,反映出国家/政府对我国基层医疗机构发展的重视与支持。而在2020年间,受COVID-19疫情的影响,基层医疗机构医院财政拨款所占比例是2019年的4倍(63%比15.67%),见表3。从侧面说明在COVID-19疫情期间,医院承担了主要医疗救治任务,是优质医疗资源的聚集地。2015—2019年间,我国基层医疗机构人员经费支出占基层医疗机构卫生费用总支出的比例逐年上升,年平均增长率为0.83%,但在2020年COVID-19疫情期间,基层医疗机构卫生人员经费支出相比2019年下降了25.1%,说明在此特殊时期,更多的卫生经费支出用于基层医疗机构应对卫生紧急状态(图1)。

图1 2015—2020年我国基层医疗机构人员经费支出占比Fig. 1 The proportion of personnel expenditure in primary health care institutions in China from 2015 to 2020

表3 2015—2020年我国医疗卫生机构收入费用占比(%)[8-13]Tab.3 Income and expenses ratio of health care institutions in China from 2015 to 2020 (%)[8-13]

2 我国基层医疗机构面临的挑战

基于以上数据,参照Senn等[14]于2020年提出的基层医疗机构评价体系,笔者发现当前我国基层医疗机构在患者需求、组织架构、医疗服务质量、突发公共卫生事件应急能力等方面均存在以下问题。

2.1 患者需求不充分

基层医疗机构作为我国医疗卫生系统的庞大分支,机构数目占医疗机构总数的94.43%,但其年均诊疗人数仅占总就诊人数的53.96%[8-13],即有医疗需求的群体对基层医疗机构的需求不够充分。COVID-19疫情暴发期间,基层医疗机构门诊访问量显著降低,与2019年1—4月相比,2020年同期门诊访问量下降了25.3%[15]。既往研究显示,相较于首诊就诊于大型综合型医院的患者,首次就诊于基层医疗机构的患者就医体验满意度更低[16],这可能与当前基层医疗卫生服务系统建设不够完善有关。根据2015—2019年《中国卫生健康统计年鉴》数据可知,我国基层医疗机构诊疗人数逐年增加,但其占全部医疗机构诊疗人数的比例却从2015年的56.44%逐年下降至2019年的51.96%[8-12],更多的患者首次就医地点优先考虑综合性医院,而非离家更近的基层医疗机构,这与国家期望的“基层首诊,双向转诊”设想相违背。

2.2 系统性不强、职能割裂

基层医疗机构是提供以患者为中心,集预防、诊断、治疗以及康复为一体,充分发挥“三级诊疗”制度,推动区域医疗资源的横向整合和配置,为患者提供及时、准确、适宜医疗服务的基本卫生服务机构[17]。在COVID-19疫情暴发初期,三级诊疗制度不够完善,导致社区卫生机构无法发挥应有的首诊作用[18],大量患者涌入大型综合性医院,形成“医疗挤兑”,甚至出现患者患有危重疾病却无法就医等情况。在疫情的中期及后期,大量基层医疗机构因选址受限、人力资源不足等原因[18]无法开设发热门诊,及时监测并发现高危人群以及事前预防功能缺失[19]。此外,基层医疗卫生服务系统与临床医疗系统、专业公共卫生系统割裂,无法实现信息交流以及医疗信息的整合[20],很大程度影响了基层医疗机构的疫情防控效果。

2.3 服务基础薄弱、突发公共卫生事件应急能力不足

基层医疗卫生服务亟需由医生、护士、药剂师和其他卫生工作者组成的多学科专业团队。虽然全科医生是基层医疗卫生服务体系的中坚力量,但我国的全科医师往往培训不足[21],此外,由于薪资制度不完善、社会支持力度低等原因,基层医疗工作人员职业认同感不高,易产生职业倦怠,导致人才流失严重,影响了基层医疗机构的稳定性[22]。《2020中国卫生健康统计年鉴》数据显示,2019年我国社区卫生服务中心大学本科及以上学历的医务人员占比为35.5%,其中研究生及以上学历占比仅为1.5%[13]。在COVID-19疫情防控期间,我国基层医疗机构既面临床位、诊疗设备缺乏等困难,同时也存在防疫人员数量少、应急能力欠缺等问题[23-25],这导致我国基层医疗卫生机构在应急防控中并未发挥出应有的作用[26]。例如,在疫情暴发初期,由于社区等基层医疗机构未能及时识别传染高危人群、做好疫情上报、重点人员排查等工作,导致病毒感染迅速扩散。

3 后疫情时代基层医疗卫生服务体系建设策略

全球范围内,病毒的变异和流行间隔已呈现明显缩短趋势,我们已经不可避免地进入疫情防控的“常态化”阶段[27]。在此阶段,应加快构建高水平、高质量的基层医疗卫生服务体系,不断增强人民群众的健康获得感。因此,针对目前我国基层医疗机构现状及面临的挑战,笔者将采用能力、动力和压力的“三力理论”,对我国基层医疗机构的未来发展提出如下几点建议。

3.1 能力建设

3.1.1 加强基层硬件设施建设

优质化的医疗资源配置是吸引患者就诊、增加基层医疗机构利用率的关键。在合理范围内,应建设与当地医疗需求水平相当的卫生机构设施,强化基层医疗服务网底。首先,高质量推进乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)等标准化进程,按照“15 min医疗服务圈”的要求,合理规划基层医疗机构布局;其次,推动基层医疗机构业务用房、医疗设备提档,改善硬件设施,优化医疗环境和服务流程。有条件的基层医疗机构应建立标准化发热门诊,规范设置“三区两通道”(污染区、潜在污染区、清洁区,患者通道、工作人员通道),配置负压救护车,健全基层医疗卫生机构急诊/急救服务[28]。各地区可根据实际情况加大基层建设资金投入,对发展相对落后的基层医疗机构给予相应财政补贴。

3.1.2 加强基层“软实力”建设

(1)基层人才队伍建设。全科医师是基层医疗团队的核心,影响整个团队的医疗标准与质量。为提高基层医疗机构健康服务能力、夯实基层医疗卫生服务网底,加强全科医师队伍建设从而提升基层医疗机构“软实力”势在必行。为解决当前全科医师数量不足的问题,首先应从国家层面完善全科医师规培制度,提高全科医学专业认证力度,以吸引更多的全科医学生加入,为基层卫生事业注入新生力量。为解决当前基层人员卫生服务能力不足的问题,应建立完善的医师区域注册制度,鼓励综合医院的医师在基层医疗卫生机构多点执业,从而快速提高基层卫生人才资源和服务能力。同时,各地区可根据实际情况,制订医院专科医师向全科医师转岗计划,鼓励各地开展面向基层医疗机构的全科医师继续教育培训,落实基层卫生人才能力培训项目,定期开展培训和考核活动,不断提升基层卫生人才的服务能力和实用技能。

(2)卫生服务理念建设。全科医学应贯彻“以人为本”的核心治疗理念[29],结合患者所处的社会和心理背景,对其进行全方位照护。“以人为本”包括医患双方的信任、尊重、沟通以及促进患者的自我健康管理[7]。在当前医疗大环境下,基层医疗机构门诊人流量较少,多以慢病、轻症为主,基层医生应更加注重与患者的深度交流,多一分温情、少一分冷漠,切实贯彻“以人为本”的医疗理念,把保障患者健康放在优先发展地位,为患者提供全方位、全生命周期的健康服务,以改善患者的就医体验。

3.1.3 加强分级诊疗能力建设

为解决目前“医疗挤兑”“医疗资源浪费”问题,根本措施应是落实分级诊疗制度,让各大医疗机构回归各自的功能定位。推动分级诊疗制度建设,合理配置医疗资源,这不仅有利于基层医疗机构自身的发展,也有利于合理就医秩序的形成,促进“人人享有健康”目标的实现[30]。

(1)推动“医联体”建设。 为推动医联体建设,构建整合型医疗服务体系,促进优质医疗资源共享,应加强构建“城市-乡镇-农村”的三级联动医疗服务体系。县级医院作为城市和农村医疗卫生服务体系的枢纽,是推动医联体建设的关键。向上,加强县级医院与三级医院的联系,利用城市地区的优质医疗资源,对相应的县级医院进行三级医院对口帮扶等工作,提升县级医院的诊疗服务能力。向下,推进县域医共体的建设,由县级公立医院牵头,与乡镇卫生院、村卫生室按“1+X”的模式组建县域医共体,进行远程医疗会诊,促进健康数据一体化。群众在基层医疗卫生机构就诊,由牵头医院进行会诊并出具诊断结果和诊疗方案,为基层首诊提供支持。

(2)打开双向流通渠道。完善基层首诊、双向转诊制度,向广大居民普及“分级诊疗”理念,鼓励常见病、慢性病患者首先到基层医疗机构就诊。对于超出基层医疗机构功能定位和服务能力的疾病,由基层医疗机构为患者提供转诊服务,向上级医院进行转诊,及时关注其后续康复情况。对于慢性疾病、疾病恢复期患者,畅通向下转诊通道,完善“治疗-康复-长期护理”的卫生服务链,为患者提供科学的连续性诊疗服务。各地基层医疗机构可根据自身情况和地理位置与上级医院签订“双向转诊”协议,协议双方应明确就诊流程和就诊责任,设立专门转诊部门和转诊负责专员,必要时配置转诊专车,保证转诊任务的完成[26]。“双向流通”不仅仅是指患者在医疗机构之间的流通,也包括优质医疗资源流通、人才流通、信息流通等。应鼓励三级医院医师到基层医疗卫生服务机构坐诊、值诊、带教,鼓励基层医疗机构医师到上级医院进修培养;建立完善健全的电子病历信息管理系统,实现各级医疗卫生服务机构间的信息共享,确保转诊信息通畅。

3.1.4 提高应急能力建设

习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告指出:“提高重大疫情早发现能力,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病的传播”[31],这对当前基层医疗卫生机构应对疫情常态化防控、提高基层应急管理能力具有重要指导意义。首先,应尽快打通各级医疗卫生机构、中国疾病预防控制中心信息系统、各地区卫生健康委等信息共享渠道,依托基层医疗机构网格化管理,以重大传染病哨点医院为重点,实现突发公共卫生事件信息的逐级推送,强化信息整合与分享,完善传染病预防监测机制;其次,应发挥基层医疗机构对重点人群的监测和摸排作用,利用大数据实现数据预提醒,提高监测预警能力。基层医疗机构可设立规范的应急事件管理专员,建立完备的应急管理体系,在卫生紧急状态时,动员基层医疗机构应对危机局势,动员机构执业人员、卫生储备人员、志愿者等保证紧急状态下的卫生人才储备能力,先在已经查明的流行病暴发地开展,随后开展到其他地区[32];在疫情常态化时期,做好应急演练和相关人员的应急培训工作,加强基层医疗机构应急药品和物资储备。

3.2 动力和压力制度建设

能力建设是推动我国基层医疗机构发展的必要条件,而动力和压力建设则是提高基层医疗机构服务水平的充分不必要条件。动力建设主要聚焦于以下几个方面:建立全科医师激励机制,增加基层医疗机构人员编制、根据“多劳多得、同工同酬”的标准调整基层医疗机构执业人员的绩效工资分配比例,增加基层医疗机构人员向外学习培训的机会。同时,推进基层医疗机构门诊就医按人头付费项目的发展,在合理范围内提高基层医疗机构内居民“家庭医生签约服务”覆盖面,明确签约服务包的内容和费用标准。赋予基层医疗机构管理者用人权利、职务分配权利、绩效工资分配权利。压力制度建设主要聚焦于建立基层医疗机构的绩效考核制度,对不同地区的基层医疗机构应制定符合当地医疗情况的考核标准。以卫生服务质量、居民就医满意度等作为评价指标,建立居民反馈机制,定期对基层医疗机构进行卫生绩效考核和评估,将评估结果作为当地卫生服务经费发放的参考标准。

4 小结

自《阿拉木图宣言》签署以来,全球多国的共同目标是启动或维持一个强大的基层医疗卫生系统,作为其卫生保健系统的一部分[33]。我国“健康中国2030”战略目标之一即是“建设人人享有健康均等化的基本医疗卫生服务”。基层医疗机构是国家卫生保健系统的基石,在COVID-19疫情防控期间,“人民至上、生命至上”理念深入人心,我国医疗卫生服务体系经受了极大考验,同时基层医疗机构暴露出的双向转诊/首诊功能薄弱以及大型综合型医院“医疗挤兑”现象仍亟待解决,国家政策层面如何做好综合性医院的“放权”,充分发挥基层医疗机构的服务功能,仍需深入探讨。优化各项基层卫生政策、加大对基层医疗机构的投入、规范全科医师培训及考核制度或是推动基层医疗高质量发展的重要举措。

作者贡献:柯丹丹负责选题设计、文献检索及论文撰写;贾楠负责选题的可行性分析及论文修订;崔埔安负责论文修订;何仲负责论文质控与审校。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突