发展缓和医疗理念和实践后终末期患者死亡状况变化

戴晓艳,闫 静,王友培,宁晓红

中国医学科学院北京协和医院 1国际医疗部 4老年医学科 5缓和医学中心,北京 100730 2南宁市第一人民医院全科医学科,南宁 530000 3青岛市城阳区人民医院老年医学科,山东青岛 266109

现代医学和医疗技术的进步既延长了人群的预期寿命,也在一定程度上改变了死亡的自然进程,即临床可通过呼吸支持、人工营养等医疗干预措施延长终末期患者的生存时间[1-2],提高疾病的存活率,但同时可能让更多患者在生命尽头承受诸多不必要的痛苦。随着社会经济的发展和生活水平的提高,人们的健康观念从追求生命的长度逐渐转变为更加关注终末期的生命质量,善终已成为社会和大众日益重视的话题,但目前我国人民的死亡质量不容乐观[3-4]。2015年经济学人智库发布的《2015年度死亡质量指数》报告显示,中国大陆居民死亡质量在80个国家和地区中排名第71位;2021年发布的《2021年全球死亡质量专家评估的跨国比较》报告中,虽然中国大陆人群死亡质量排名已提升至第53位,但与世界先进国家相比尚存较大差距[5]。

近年来以追求生命质量为目的的缓和医疗在中国逐渐得到认可。北京协和医院于2012年开始逐步引入安宁缓和理念,2014年初开展学生教学并开始提供缓和医疗会诊服务,通过院内实践、会诊、门诊、教育和医疗培训全面推广该理念,使得缓和医疗专业人员队伍不断壮大。北京协和医院国际医疗部自2016年起逐步在院内缓和医疗专家的带领下尝试推行缓和医疗实践,目前已成立专门的缓和医疗医生和护理团队,拥有成熟的缓和医疗照护体系,其团队成员大多是医院缓和医疗小组的骨干力量。本研究旨在比较缓和医疗理念推广和实践前后国际医疗部终末期患者的死亡状况变化,以评估缓和医疗理念对终末期患者死亡质量的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象

回顾性收集北京协和医院国际医疗部2013年和2019年死亡的终末期患者的临床资料。纳入标准:(1)终末期患者,预计生存期不足6个月;(2)死亡年限为2013年或2019年;(3)于国际医疗部病房死亡或死亡前入住国际医疗部。排除标准:死亡前诊疗数据不完整。

本研究已通过北京协和医院伦理审查委员会审批(审批号:I-24PJ0190),并豁免患者家属知情同意。

1.2 资料收集

通过电子病历系统收集患者的性别、年龄、民族、死亡诊断等一般临床资料,通过在院期间医嘱单、缓和医疗会诊记录及病程记录收集患者临终前诊疗细节,包括是否接受缓和医疗会诊、转入ICU、使用血管活性药物、心肺复苏、气管插管、有创机械通气、全肠外营养、是否得到人文关怀等。人文关怀的判定标准:以“人文关怀”为关键词对患者的住院病历进行检索,若病程记录中提到医护人员给予了“人文关怀”,则该患者被视为得到了人文关怀。

1.3 统计学处理

采用SPSS l6.0软件进行统计学分析。年龄为计量资料且符合正态性分布,以均数±标准差表示;是否转入ICU、接受气管插管等计数资料以频数(百分数)表示,组间比较采用卡方检验或Fisher精确概率法。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 一般临床资料

共入选符合纳入与排除标准的终末期患者71例,其中2013年死亡患者36例、2019年死亡患者37例。2013年患者中,男性19例,女性17例;平均年龄(72.1±14.0)岁;汉族35例;晚期肿瘤19例(消化系统肿瘤7例、血液系统肿瘤4例、妇科肿瘤3例、肺癌3例、其他2例)。2019年患者中,男性19例,女性18例;平均年龄(70.8±15.3)岁;汉族36例;晚期肿瘤27例(消化系统肿瘤10例、妇科肿瘤8例、肺癌5例、血液系统肿瘤2例、其他2例)。

2.2 临终前诊疗细节

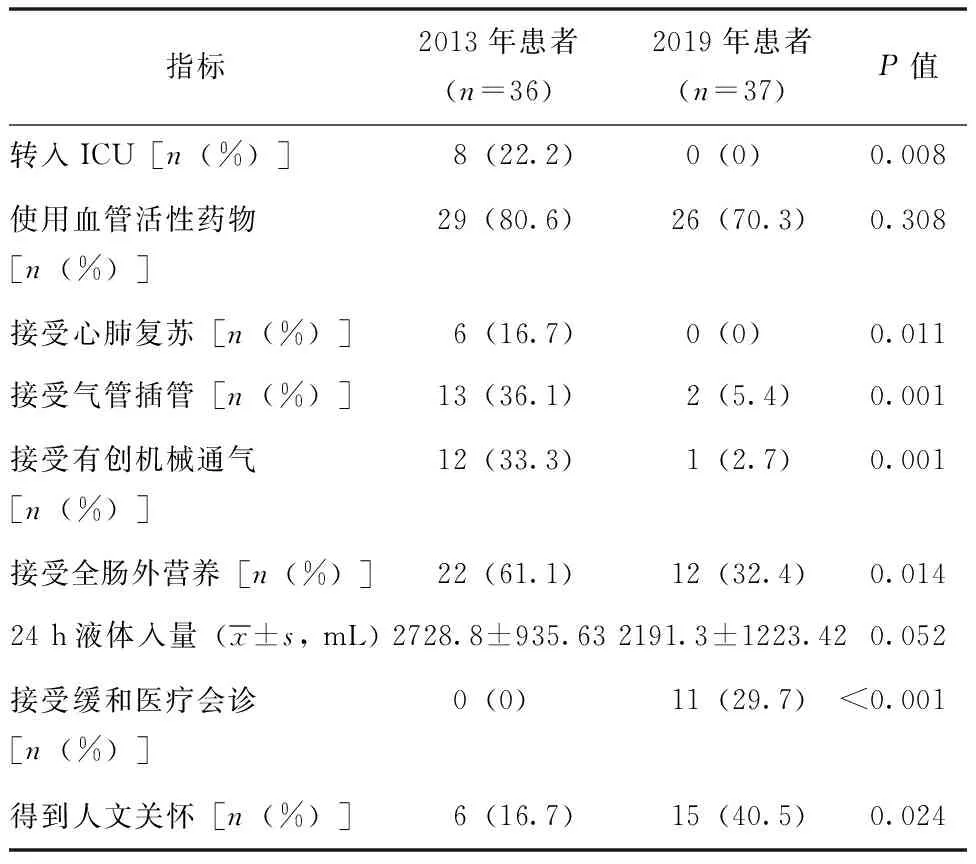

相较于2013年患者,2019年患者转入ICU、接受心肺复苏、气管插管、有创机械通气、全肠外营养的比例均降低,接受缓和医疗会诊、得到人文关怀的比例均升高,差异具有统计学意义(P均<0.05)。此外,与2013年患者相比,2019年患者使用血管活性药物的比例、24 h液体入量均呈降低趋势,但差异无统计学意义(P均>0.05),见表1。

表1 北京协和医院国际医疗部2013年与2019年终末期患者临终前诊疗细节比较Tab.1 Predeath diagnosis and treatment details between end-of-life patients in 2013 and 2019 in the International Medical Services Department of Peking Union Medical College Hospital

2019年患者中,相较于未接受缓和医疗会诊患者,接受缓和医疗会诊者得到人文关怀的比例更高[90.9%(10/11)比19.2%(5/26),P<0.001],差异具有统计学意义。

3 讨论

本研究基于2013年和2019年终末期死亡患者的临床资料,比较了北京协和医院国际医疗部发展缓和医疗理念和实践前后终末期患者的死亡状况,结果显示,相较于2013年患者,2019年患者转入ICU(0比22.2%)、接受心肺复苏(0比16.7%)、气管插管(5.4%比36.1%)、有创机械通气(2.7%比33.3%)、全肠外营养(32.4%比61.1%)的比例均降低,接受缓和医疗会诊(29.7%比0)、得到人文关怀(40.5%比16.7%)的比例均升高,提示推广缓和医疗理念和实践后国际医疗部终末期患者死亡前接受有创治疗的比例明显降低,得到人文关怀的比例显著提高。

对于终末期患者而言,临终前接受心肺复苏、气管插管、有创机械通气等有创治疗措施不仅无法有效延长其生存时间,反而会降低生活质量,给患者及其家属带来不必要的痛苦[6-7]。与之类似,临终前全肠外营养和过度水化通常亦不能改善患者的生命质量和生存时间[8-11],然而在临床实践中,常由于各种原因而导致终末期患者在离世前被实施了诸多无效医疗措施。缓和医疗通过为终末期患者提供包括身体、心理、社会、灵性在内的多维度照护,旨在减轻终末期患者痛苦,提升其生命质量。值得说明的是,该理念与延长生命并不矛盾,缓和医疗的实施可与原发病治疗措施相融合,其核心是提供以人为本的医疗服务和人文关怀,目的是提高患者的生命质量。虽然20世纪90年代缓和医疗的理念已开始引入我国,并逐渐得到认可,但目前在中国大陆地区仍处于发展的初级阶段。北京协和医院国际医疗部于2016年引入缓和医疗理念,是我国较早推行该理念并应用于实践的科室之一。本研究以国际医疗部为视角,分别选取2013年(北京协和医院正式引入缓和医疗理念的第2年,此时国际医疗部尚未开展相关医疗服务)、2019年(国际医疗部推行该理念的第3年,医师和护士承担缓和医疗会诊的第2年)死亡终末期患者为研究对象,首次对北京协和医院实施缓和医疗理念后终末期患者死亡状况进行分析,结果显示,与2013年患者相比,2019年患者临终前选择有创治疗措施、全肠外营养、转入ICU的比例明显降低,提示缓和医疗理念推广和实践后终末期患者死亡状况有了明显改善,这与国外研究结果相一致。意大利一项包含34 357例终末期癌症患者的回顾性研究显示,接受缓和医疗的患者临终前接受转入ICU等治疗措施的比例显著降低[12]。针对重症患者的研究表明,将缓和医疗融入ICU的整合模式和会诊模式有助于减少无效维生干预措施的使用[13-14]。患者对死亡的畏惧、失去决策能力或由于家人的过度保护导致患者丧失决策权、医生认为患者因医疗无效死亡对医师而言是一种挫败、医务人员为避免法律纠纷等因素均为导致终末期患者临终前接受无效医疗措施的重要因素[15-16]。其中,医护人员是缓和医疗理念传播过程中的关键环节,其接受缓和医疗理念后可通过影响患者的行为继而改变上述状况[3,17],提示在医务人员中普及缓和医疗是促进该理念在实践中推广的重要环节。

缓和医疗会诊的有效性已得到大量研究证实[18-21],其可提高患者及其家属对疾病和预后的认知,缩小患者与家属之间对疾病认知的差异[22]。接受缓和医疗会诊的患者死亡前更愿意选择不施行心肺复苏、气管插管、机械通气、转入ICU等有创治疗[23-24]以及人工营养干预[24-25]。本研究结果显示,2019年患者中,近1/3于离世前接受了缓和医疗会诊,提示经过缓和医疗理念推广和实践后院内医务人员、患者及其家属已对缓和医疗有一定的接受度,该理念得到了一定程度的普及与推广。

本研究中接受缓和医疗会诊的患者得到人文关怀的比例更高。医学人文关怀主要内容包括理解患者的文化背景、协调患者的人际关系、尊重患者的生命价值、满足患者的个性需要、表达对患者的关爱情感等[26]。本研究实施的缓和医疗会诊,从身、心、社、灵等维度对患者进行了全面评估和深入交流,弥补了传统医疗观念的欠缺、重拾易被忽视的医学伦理问题[27]。

此外,患者及其家属死亡观念的转变、对缓和医疗接受度的提高亦可能促进患者死亡状况的转变。除通过医务人员宣教、科普讲座等途径外,越来越多的新闻媒体参与了缓和医疗理念的传播。本研究接受缓和医疗会诊的11例患者均为晚期肿瘤患者,提示癌症患者及其家属对缓和医疗的接受度可能更高,与国外研究相符[23,28],这可能与癌症患者及其家属长期遭受病痛折磨,在躯体及心理上更渴望得到缓和医疗的帮助有关。

本研究局限性:(1)为单中心回顾性研究,且样本量较小;(2)未纳入患者症状评估及处理、患者知情状况等与死亡质量有关的数据。未来研究中,需扩大样本量并探究不同缓和医疗干预方式对终末期患者死亡质量的影响。

综上,缓和医疗理念推广和实践后北京协和医院国际医疗部终末期患者死亡前接受有创治疗的比例明显降低,得到人文关怀的比例显著提高,死亡质量得到一定提升,有助于患者善终的实现。除加强缓和医疗专业人员培训外,缓和医疗的未来发展还需卫生政策制定部门及全民参与,在法律法规政策的引导下,建立完善的缓和医疗保障制度及医疗服务体系,以期达到帮助终末期患者及其家属提高生命质量的目的。

作者贡献:戴晓艳负责研究设计、论文初稿撰写;闫静负责数据处理及分析;王友培负责数据收集;宁晓红负责论文修订。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突