间接税归宿收入再分配效应的时间变化趋势研究

——基于减税降费期间投入产出价格模型的评估

杨志安, 付正淦

(辽宁大学 经济学院, 辽宁 沈阳 110136)

一、 问题的提出

党的二十大报告明确指出,“中国式现代化是人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化”[1],这必然要求规范收入分配秩序与财富积累机制,以加快推进中国式现代化。近20年,中国GDP平均增长率为8.7%,经济实力与国际地位显著增强,但收入基尼系数处于“高危水平”[2]。2003—2019年,全国20%高收入户与20%低收入户收入倍差由4.2扩大到10.2,城镇与农村的人均可支配收入倍差有所下降,但仍处于较高水平(1)基尼系数数据来自2003—2019年《中国住户调查年鉴》;各年份GDP、全国居民按收入五等份分组的人均可支配收入数据均来自2002—2021年《中国统计年鉴》。。收入分配制度决定着全体居民共享经济发展成果的程度[3]。“十四五”期间,中央政府确定了城乡基本养老保险不计入低保、特困家庭收入,但资金配置效率不高,导致财政“支出端”偏离低收入目标群体,出现“财政渗漏”等现象[4],换言之,从“收入端”考察收入分配效应更具有意义。党的十八大以来,国家实施大规模的“减税降费”,对税收制度进行“有增有减,结构性调整”,尤其是集中在间接税方面,旨在优化资源配置与提升收入再分配能力。另外,间接税收入稳居全部税收收入60%以上(2)数据来自2011—2020年《中国税务年鉴》与2020年《中国统计年鉴》。,直接税虽具有一定累进性,但缴纳个人所得税群体占总人口比例较小、平均税率较低,而对于收入分配的作用有限[5-6]。因此,从财政“收入端”考察间接税再分配调节能力,有利于发挥财政工具再分配职能,具有重要的实践与理论意义。

关于间接税归宿收入再分配效应的实证研究,刘怡等[7]、王茜萌等[8]采用投入产出法测算居民家庭的间接税归宿,并得出间接税不利于改善居民的收入再分配的结论,但是未考察间接税的横向公平效应。另外,多数研究仅关注某一税制要素或税种变动的收入再分配效应,较少考虑各税种以及税收要素结构之间相互作用的关系,如营业税改为增值税[9-10]、增值税税率变动[11]、消费税改革[12]等。与直接税、转移支付等财政政策不一致,间接税可转嫁性使得微观主体所承担税负不能直接观察,也给衡量异质性消费者的有效税负带来一定的困难[13]。有效税率测度分为一般均衡分析(CGE)与微观测算两种。前者可以较好地评估间接税对于各部门的效应,但须设置典型的消费者与生产者函数,并估计不同经济参数,因此设定较为严格。后者则不考虑税收对于生产的影响,直接对行业税收与家庭支出情况进行分析,两种方法计算结果并没有太大差异[14]。由于“全国投入产出表”与微观数据库均具有时滞性、缺失性,所以容易出现两者不完全匹配的现象。

通过考察相关文献,可知现有研究有以下三方面改进空间。第一,横向公平(horizontal equity)与纵向公平(vertical equity)均作为税收收入再分配效应的重要方面[15-16], 较多学者仅在个人所得税、转移支付等政策分析时考虑横向公平, 而对间接税归宿的横向公平效应关注较少, 间接税作为“收入端”的重要组成部分, 各税种税率、税目的差异征收与居民家庭的消费偏好异质性必然带来横向公平的问题。 第二,已有文献集中在某一税种变动的收入再分配效应, 对连续时间下的间接税整体变革收入再分配效应关注较少, 且未能充分考虑间接税分税种间互动的关系与微观层面变动的影响。 第三,由于投入产出表、微观数据库的时滞性与缺失性, 多数学者在测算模拟时未能完全匹配同一年份的微观数据、投入产出表与税务年鉴数据, 特别是对“营改增”后的间接税归宿收入再分配效应分析时, 只能进行近似的估计。 因此,本文基于城乡异质性视角, 采用传统的RAS方法和NSD(normalized squared differences,简称NSD)方法预测部分年份“全国投入产出表”,利用2012—2020年五轮中国家庭追踪调查(China family panel studies,简称CFPS)微观数据库,评估“减税降费”多个阶段间接税归宿的收入再分配效应,并测算间接税及分税种累进(退)性、平均税率与横向公平,为间接税结构、总量调整,推动共同富裕目标、解决城乡经济发展不平衡问题提供系统的分析。

二、 模型与假设的提出

1. 模型的设计

(1) 间接税归宿模型

基于Metcalf[17]、Rajemison等[18]有效税率计算,本文构建包含增值税、消费税、营业税与城市维护建设税的投入产出模型(3)由于《中国税务年鉴》分税种分行业数据未包括资源税等其他间接税税种,且增值税、营业税、消费税占绝大比例,已经能够体现间接税整体特征,若按照增加值等方法进行资源税各行业税额分配,可能会造成更大的误差,所以并未包括资源税等其他间接税税种。。为考虑收入分配评估关键因素,参照何其祥[19]、聂海峰等[20]对模型作出以下假设:第一,产品同质化假设,该假设要求各部门生产单一的产品或服务,以通过物质消耗的构成反映物质技术的联系,由于各部门单一产品无法继续细分,则基于此条件假设单一行业适用同一税率;第二,市场为完全竞争市场且技术替代率不变,前者要求均衡时各部门的利润为0,以保证生产者价格与使用者面对的价格相同,后者保证直接消耗系数具有稳定性,价格的变化不会影响生产的投入系数,否则无法构造投入产出模型;第三,增值税视为对部门增加值征税,消费税视为连续生产非应税商品时对中间投入产品征税,这符合我国增值税征收原理以及消费税大多在生产阶段征收的实际情况。

当不存在全部间接税时,则有:

(1)

其中,Pj为j部门单位产品的价格;Pi为中间投入i部门单位产品的价格;Xj为j部门总产出量;Xij为j部门中间投入流量中部门i的值;Vj为j部门增加值。式(1)两边同时除以j部门的总产出Xj,则有:

(2)

(3)

其中,γj、κj、ηj分别为j部门增值税、营业税、城建税实际税率;τi为i部门消费税实际税率,式(3)矩阵形式为

其中,P表示征收间接税后各部门的价格m维列向量;I为m维单位矩阵;γ、κ、τ与η分别为增值税、营业税、消费税与城建税实际税率的m维的对角矩阵;AT为m维直接消耗系数的转置矩阵;V为单位产品增值额的m维列向量。

有效税率通过课税前后价格变化比例得出,表示终端需求产品的税收负担,见式(5):

(5)

其中Tγ、Tκ、Tτ、Tη分别为增值税、营业税、消费税与城建税的有效税率;P1表示征收全部间接税时商品的价格;P0表示未征收某税时商品的价格。

(2) MT指数

Musgrave等[21]提出MT指数,见式(6):

MT=GX-GY

(6)

其中,GX为税前收入基尼系数;GY为税后收入基尼系数。MT>0,则说明该税种有利于改进收入再分配;MT<0表示该税种不利于收入再分配;MT=0表示该税种对于收入再分配没有影响。

参照Kakwani[22]对MT指数进行分解,得到纵向公平与横向公平的程度,见式(7):

(7)

2. 假设的提出

间接税收入再分配效应包括累进性、平均税率与收入再排序[15]。一方面,根据边际消费倾向(marginal propensity to consume,简称MPC)递减规律,可知随着居民家庭收入的提高,每增加一单元的收入用于消费的比例是递减的,因此,对于高收入家庭来说并不会把全部的收入用于商品与服务的消费,而对于恩格尔系数较高的家庭来说,低收入群体将会把大部分收入用于消费[23]。另一方面,根据相对消费理论(relative consumption theory),低收入群体消费行为常常以社会平均消费水平为参照群体,为达到他人的效用水平,容易形成“攀比效应”,且多用于税负较重的炫耀性商品消费,因此不能实现消费决策的最优,从这方面来看,低收入群体将承担更高的间接税有效税率。根据以上理论,结合间接税收入分配效应相关文献[7,14,24],提出假设H1:间接税具有逆向调节的收入再分配效应,不利于改善城乡居民的收入再分配状况。

基于对中国现阶段“减税降费”内容的考察,可知“减税降费”政策主要集中在增值税、消费税与营业税等间接税,自2012年开始,增值税逐步“扩围”,并于2016年全面扩大到其他行业,这大大解决了营业税同时对中间投入价值与增加值重复征税的问题。2017年至今,国家三次调整增值税,一般税率由17%下降到13%,低税率税目分立后又合并,又下调增值税一般税率,有利于畅通增值税流通环节,加强进项税额抵扣。关于消费税,2014年12月消费税成品油税率两次上调,2015年又加征批发环节卷烟的消费税,2016年10月调整消费税税目,由“化妆品”改成“高档化妆品”,同年12月又对超豪华小汽车加征消费税,使消费税税目得以优化。基于以上理论与现阶段间接税改革的具体情况,提出假设H2:“减税降费”有利于提升城乡居民的间接税归宿收入再分配效应。

三、数据处理说明

本文以“减税降费”中间接税改革能否改善居民收入再分配效应为主线,进行间接税归宿收入再分配效应的验证。首先,关于各消费支出项目的有效税率计算。通过匹配2013年、2015年、2017年、2019年、2021年《中国税务年鉴》与2012年、2014年、2016年、2018年、2020年“全国投入产出表”得到各年份、各行业、各税种的实际税率。据此建立投入产出税收价格模型,得到各行业终端需求产品间接税整体及分税种的有效税率,并按照“居民消费支出分类(2013)”进行加权得到各消费支出项目间接税整体及分税种的有效税率。另外,根据聂海峰等[14]的研究可知,由于城市维护建设税以增值税、营业税、消费税为税基,所以通过投入产出模型计算的增值税、营业税、消费税的有效税率中,已经体现城市维护建设税的有效税率,但为了能够单独考察该税的收入分配特征,亦单独进行测算。其次,关于居民家庭消费支出有效税率的计算。根据CFPS微观数据库中居民家庭各消费支出数额与间接税整体及分税种有效税率相乘即可得到居民家庭的间接税负担。另外,将居民家庭间接税税负与所在居民家庭税前可支配收入相比得到不同收入阶层下的居民家庭间接税整体及分税种的有效税率,以进行间接税改革收入再分配效应的初次验证。最后,关于间接税改革的收入再分配效应进一步验证。根据MT指数分解方程,本文利用K指数、平均税率对间接税归宿的纵向公平程度进行分析,且测度再排序效应以直接反映间接税归宿的横向公平程度。

1. “全国投入产出表”调整与推测

自2010年起,国家统计局发布2010年、2012年、2015年、2017年、2018年与2020年“全国投入产出表”,具有一定的时滞性与缺失性,因此参考Stone等[25]、Friendlander[26]、王韬等[27]、唐小我[28]的做法,对2014年与2016年的“全国投入产出表”进行推测。在进行矩阵更新时,传统RAS方法通过假设存在两个对角矩阵R和S,使得初始矩阵A、目标矩阵B,满足B=RAS的关系,在最小化求解中定义目标函数为各项已知值与估计值的差的平方和,利用迭代算法尽可能满足目标矩阵与初次矩阵的数量平衡关系,从而得到目标矩阵。NSD方法最小化目标函数则与传统RAS稍有不同,NSD方法通过改变已知值与估计值组合形式,变化目标函数设定,进行目标矩阵的推测。因此,本文在利用传统RAS方法进行推测的同时,使用NSD方法进行稳健性检验。与此同时,由于“中国国民经济行业分类标准”有2010年、2017年等多个版本,为保持部门划分的一致性和可比性,减少信息损失,参考刘波[29]把全部年份的投入产出表均调整为38个部门,具体如下:①合并交通运输及仓储业与邮政业;②合并科学研究事业(研究与实验发展业)与综合技术服务业;③合并通用设备业与专用设备业;④将金属制品、机械和设备修理服务业并入金属制品业;⑤合并工艺品、其他制造业与废品废料业;⑥合并卫生业,社会保障、社会福利业、公共管理和社会组织业。另外,针对2015年与2017年《中国统计年鉴》GDP核算口径与投入产出增加值口径并不一致的问题,采用复合增长率的插值法对部分冲突与缺失的数据进行填充[30],以保证数据的完整性。

2. “全国投入产出表”与《中国税务年鉴》部门匹配

由于计税依据差异、税收优惠、增值税抵免退税等,导致间接税法定税率与实际税率的不一致,因此,参考Rajemison等[18]的文献中实际税率的计算方法,以实际征收税额为依据,把所有从量税转化为从价税。本文依据消费税与资源税在中间投入时征收的假设条件,把中间投入价值当作该税税基,以避免有效税率低估。具体标准如下:营业税实际税率=实征税额/总产出;消费税实际税率=实征税额/(总产出-增加值);增值税实际税率=实征税额/增加值;城建税实际税率=实征税额/(营业税实征税额+增值税实征税额+消费税实征税额)。由上文可知,为避免信息损失,所有投入产出表整理为38个部门。在实际税率的计算过程中,当出现《中国税务年鉴》中多个部门税收对应“全国投入产出表”中单个部门时,直接加总多个部门的税收额;而当《中国税务年鉴》中单个部门税收对应“全国投入产出表”中多个部门时,则根据部门增加值进行税额分配。

3. 消费支出有效税率与CFPS微观数据匹配

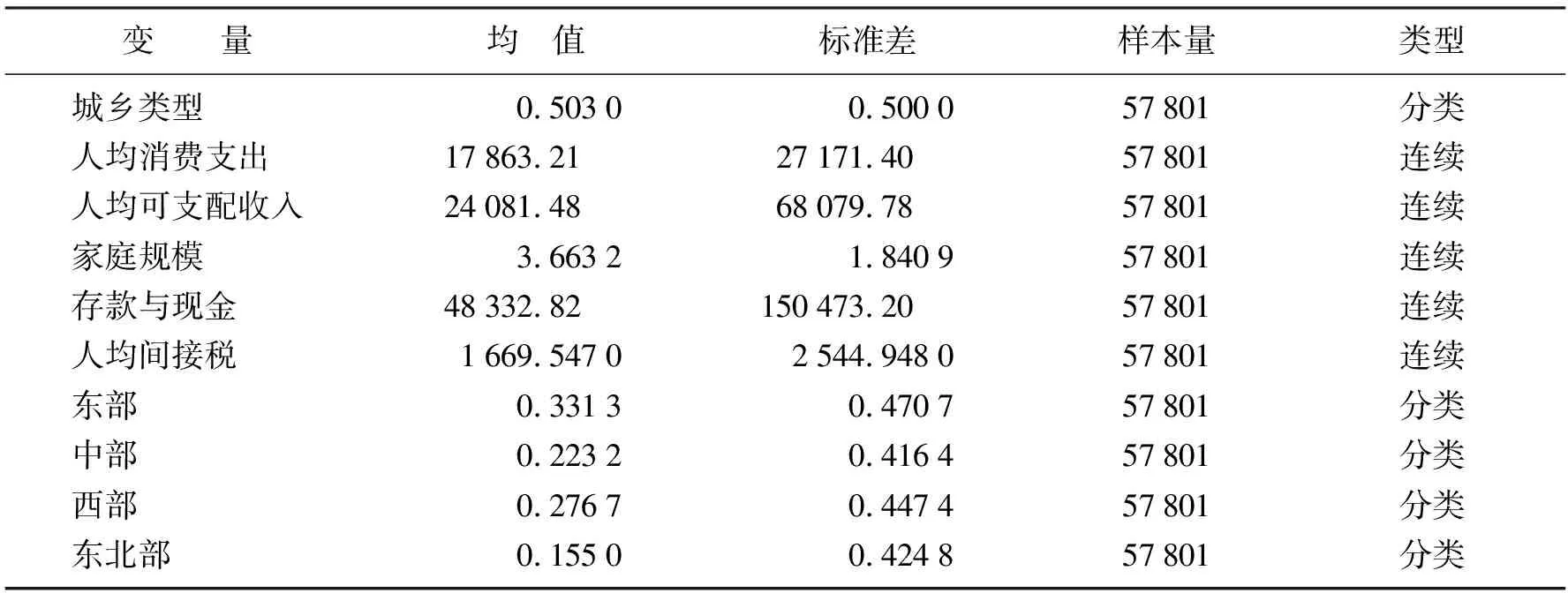

中国家庭追踪调查(CFPS)由北京大学中国社会科学调查中心实施,是一项全国性、综合性的社会追踪调查项目。本文以家庭为分析单位,模拟测算2012年、2014年、2016年、2018年与2020年共五期CFPS微观数据,并对样本中部分“不适用”“不知道”、缺失数据以及不符合现实的极端数据进行清理(4)中国家庭追踪调查(CFPS)数据库中消费数据统计阶段既有“上个月消费支出”也有“过去一年中消费支出”,而收入数据为“截至去年年底的收入”,本文研究重点为消费支出与税收再分配效应,因此以采访当年数据为参照点进行政策效果分析。由于2010年基线调查家庭收支较为粗糙,所以本文采用2012年、2014年、2016年、2018年、2020年数据库数据。。同时,为防止数据不准确对不平等测度产生影响,参考刘念等[31]的处理收入数据方法,剔除人均可支配收入低于当年绝对贫困线部分样本(5)国家自1986年开始实施大规模、有计划的扶贫计划,对于人均可支配收入低于贫困线的家庭,会获得低保等转移支付或企业、个人捐赠等三次分配,收入不会过低。由于主客观因素导致的收集数据不完善,可能会使得部分收入数据为极小或者为0的奇异点。2012年、2014年、2016年、2018年和2020年国家扶贫标准分别为2 300元/年、2 735元/年、3 026元/年、3 700元/年、4 000元/年,但又防止贫困线标准变动过大影响样本数量,因此缩小剔除范围,剔除标准为贫困标准线25%:575.00元/年、683.75元/年、756.50元/年、925.00元/年、1 000.00元/年。,筛选之后家庭经济库样本数量分别为11 074、11 218、13 199、12 528、9 782。其中,城乡类型为分类变量,城市为1,乡村为0;人均消费支出为连续变量,由居民家庭食品烟酒、居住支出等八项消费支出金额除以所在居民家庭成员数量,单位为元;人均可支配收入为连续变量,由居民家庭工资性收入、扣除生产成本的经营性收入、财产性收入、转移性收入、其他收入等五项收入之和除以所在居民家庭成员数量,单位为元;家庭规模为连续变量,直接根据数据库中familysize变量所得,单位为人;存款与现金直接根据数据库中savings变量所得,单位为元;人均间接税为连续变量,由居民家庭全部间接税加总除以所在居民家庭成员数量所得,单位为元;东部为分类变量,当居民家庭属于东部地区时则赋值为1,其余地区则赋值为0;中部为分类变量,当居民家庭属于中部地区时则赋值为1,其余地区则赋值为0;西部为分类变量,当居民家庭属于西部地区时则赋值为1,其余地区则赋值为0;东北部为分类变量,当居民家庭属于东北部地区时则赋值为1,其余地区则赋值为0。根据表1的家庭样本描述可以看出,数据样本量较大,且基本符合现实社会分布,具有可靠性。由于2012年数据库消费支出项目与其他年份并不一致,为保持统计口径一致,尽可能按照“居民消费支出分类(2013)”详细科目,计算各消费支出项目有效税率。

表1 CFPS样本描述性统计

四、 实证结果分析

1. 2012—2020年各消费支出项目的间接税有效税率

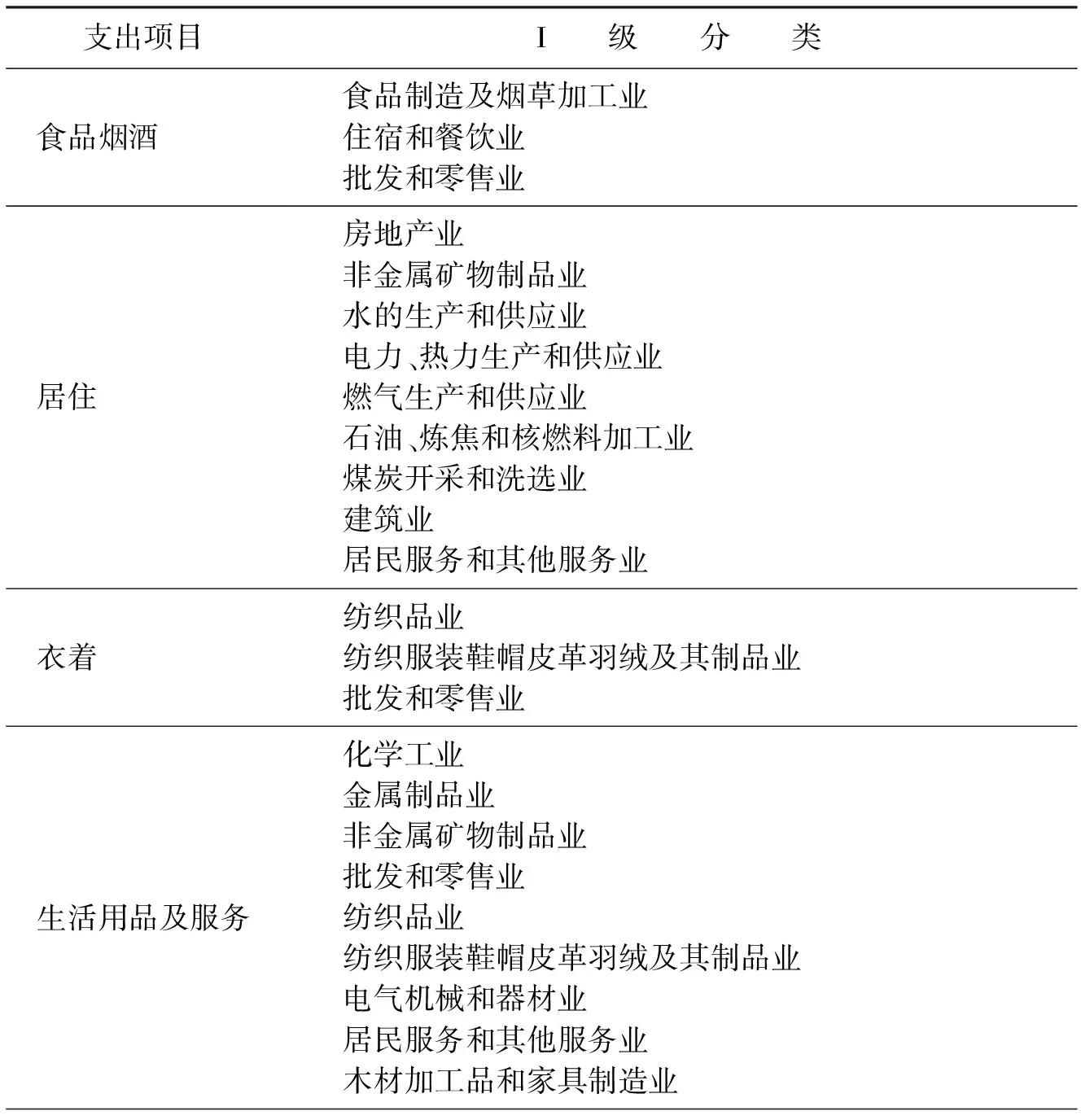

根据税负转嫁理论,间接税法定纳税人与实际负税人并不一致,厂商可通过提高商品价格使消费者承担税收。依据投入产出税收价格模型可得各行业间接税整体及分税种有效税率,参考张楠等[32]的处理方法,匹配“居民消费支出分类(2013)”各消费支出项目与“全国投入产出表”各行业部门,具体对应项目可见表2。另外,以终端需求产品的价值为加权指标,即得到2012—2020年各项消费支出项目间接税整体有效税率,具体结果如表3、表4、表5所示。

表2 CFPS消费支出项目与投入产出部门对应表

续表2

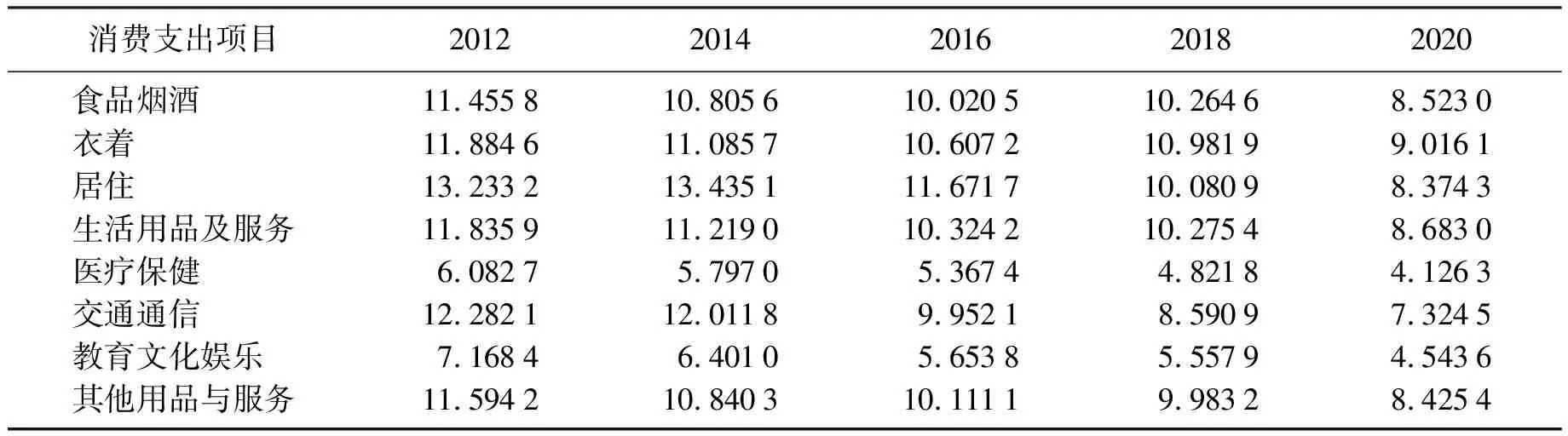

表3 2012—2020年各项消费支出项目间接税整体有效税率 %

表4 2012—2020年各项消费支出项目营业税、增值税有效税率 %

从总体来看,2020年,“衣着”消费项目的间接税整体有效税率最高,为9.016 1%;“医疗保健”消费项目的间接税整体有效税率最低为4.126 3%。随着“减税降费”政策的推行,各消费支出的间接税整体有效税率均呈现出不同程度的降低,“交通通信”项目有效税率下降绝对值最大,为4.957 6%,这符合中国间接税改革实践,也初步验证了随着增值税“扩围”等“减税降费”政策的效果。另外,可以发现,与“教育文化娱乐”等项目相比,“食品烟酒”“衣着”“居住”等消费支出项目具有较高的间接税有效税率,在一定程度上不利于低收入群体的福利状况。从分税种来看,增值税平均有效税率最高,在“营改增”全部完成之后,由于营业税的全部取消,2016—2018年增值税有效税率呈现明显上升的趋势,但是随着“减税降费”的推行,其有效税率在2020年又全部呈现了下降态势。

表5 2012—2020年各项消费支出项目消费税、城建税有效税率 %

2. 2012—2020年各收入阶层的间接税有效税率

追踪间接税归宿有利于精准评估税制变动对不同收入阶层居民的动态影响,在得到各消费支出项目间接税整体及分税种有效税率后,并结合CFPS居民家庭消费支出微观数据,就可得到收入十等分下各收入阶层(6)考虑家庭内部的规模经济,按照人均可支配收入、人口规模升序排列,1~10表示收入阶层由低到高的排序。的间接税有效税率,如表6所示。

从总体来看,随着收入阶层的上升,居民间接税整体有效税率不断降低,对此初步验证了假设H1。与2012年相比,各年份各收入阶层平均间接税整体有效税率不断下降,其中,2020年间接税整体有效税率下降3.649 3%,下降幅度高达40.621 5%。各个收入阶层间接税有效税率均有所下降,表明了减税具有普惠性,初步验证了假设H2。与此同时,由有效税率测算模型可得,营业税与增值税税基有所差异,营业税税基除增加值外,还包括中间投入价值,因此,随着增值税不断“扩围”,可以减少重复征税的现象。营业税与增值税作为间接税的主体税种,其有效税率降低带来了间接税整体有效税负的显著降低。另外,从效率的角度分析,假设需求与供给价格弹性不变,随着消费支出项目中间接税有效税率的降低,由征税引起的“无谓损失”面积(deadweight loss)亦会大大减小,这有利于提高社会整体福祉水平。

从横向来看,除个别年份外,收入阶层越高,居民承担间接税有效税率越低。最低收入阶层与最高收入阶层税负率之比至少高于5倍,这是由于低收入群体平均消费倾向、消费结构差异导致的间接税税负率不同。从纵向来看,虽然各收入阶层平均间接税整体有效税率逐年降低,但不同收入阶层在结构性减税中受益程度有所差异。明显可见,第1~5低收入阶层间接税整体有效税率下降比例大于第6~10高收入阶层。其中,第1收入阶层居民间接税整体有效税率下降程度最高为34.610 2%,第10收入阶层居民从减税中获益最小,间接税整体有效税率仅下降2.269 7%。表明此次间接税税制改革具有一定的“益贫性”,有利于提升间接税为主体的收入再分配能力,推动共同富裕的进程。

改革开放40年来,我国的社会事业发生了翻天覆地的变化,尤其是体育事业取得了举世瞩目的发展成就,我国已经成为名副其实的体育大国,这说明了党的改革开放政策卓有成效。回顾体育改革历程,总结和反思体育改革成功的经验和教训,展望体育改革未来,对深化推进新时代体育改革具有战略意义。

3. 2012—2020年间接税收入再分配效应

(1) 间接税与分税种的累进(退)性

间接税整体收入再分配效应是平均税率、税种累进(退)性与收入位置再排序综合变动的结果,间接税累进(退)性决定了收入再分配效应的方向。为进一步验证间接税的总体收入分配效应的来源,依据式(7)中K指数测度间接税各税种的累进(退)性(7)本文税收集中度或者收入集中度均由DASP(Distributive Analysis Stata Package)计算,具体参见http:∥dasp.ecn.ulaval.ca/。,具体见表7。

根据表7可知,间接税及分税种均具有累退性,说明间接税及分税种具有逆向调节收入再分配的作用,该结论进一步验证了假设H1,但效应具体大小还需考虑各税种平均税率与横向公平程度。2012—2020年,与上文中间接税整体有效税率下降幅度相似,间接税累退性绝对值下降0.054 3,降幅达21.957 1%。因此,可知间接税累退性减弱是低收入群体在间接税改革中获益程度较大的重要因素。

从增值税改营业税逐渐“扩围”的角度来看,“营改增”试点当年,2012年间接税分税种均具有较高的累退性,平均累退性为-0.250 7。其中,2014年、2016年间接税各税种平均累退性逐渐减弱为-0.233 4、-0.209 6,下降幅度为6.681 3%、16.404 1%。在此期间,邮政业等行业并入增值税,并分立两档增值税低税率,导致2016年增值税累退性同2014年相比下降0.026 0。2016年“营改增”全面推行,建筑业、房地产业与金融业等行业营业税取消纳入增值税后,增值税累退性快速加重。除此之外,消费税多次改革,多次提高成品油税率,变更“化妆品”税目为“高档化妆品”,以及对超豪华小轿车加征消费税,也大大减弱了消费税整体的累退性,这与万莹等[12]对于消费税累进(退)性考察的观点基本一致,并进一步验证了假设H2。

(2) 间接税归宿的收入再分配效应

为量化间接税改革对于收入不平等的影响程度,依据式(7)测算了不同年份总体、城乡的间接税整体的MT指数与收入再分配效应。其中,MT指数用以衡量税收对于收入不平等的绝对效应,再分配效应衡量不平等的相对效应,具体见表8。

表8 2012—2020年税前基尼系数及间接税MT指数、再分配效应

关于间接税再分配效应的城乡差异,与总体再分配效应基本一致,无论是城镇还是农村,其再分配效应绝对值均呈现下降的趋势,但是城镇再分配效应绝对值远小于农村再分配效应绝对值,不利于缩小城乡收入差距。但从纵向来看,2012—2020年,乡村与城镇收入再分配效应倍数由1.351 5上升为1.644 5,农村的收入再分配效应绝对值下降3.561 5%,下降幅度为49.919 4%,均低于城镇与总体再分配效应的下降幅度。

(3) 间接税归宿的横向公平与纵向公平评价

Kaplanoglou等[33]把不同收入群体承担税收负担差异称为“纵向不公平”,相同收入阶层家庭因偏好差异所造成的不同有效税负率,称之为“横向不公平”。为验证间接税归宿对于纵向公平与横向公平的影响程度,依据式(7)对MT指数进行分解,得到V指数与H指数,前者主要体现在平均税率与税收累进(退)性的变化,后者则表示间接税归宿对于居民收入再排序的变动程度。图1表示2012—2020年间接税的纵向公平与横向公平效应。

图1 纵向公平与横向公平变化趋势

从整体来看,所有年份H指数与V指数都为负值,说明征收间接税不利于居民横向公平与纵向公平。虽然横向公平在2014年出现了短暂的下降,但与2012年相比,无论总体还是城镇,两类公平均呈现递增的趋势,且逐渐逼近于0水平线,显示出间接税改革有利于纵向公平与横向公平的提升。与此同时,可以看出城镇与总体的公平指数基本上高于农村的公平指数,但随着时间的推移三者逐渐趋于一致。另外,由本文对于各税种平均税负率与累退性测度可知,纵向公平的改善是平均税率下降与间接税累退性减弱综合作用的结果。横向公平表示税前收入排序与税后收入排序偏离的程度,其中,2014年间接税对于纳税人收入排序绝对影响最大,为-0.003 1, 但相对影响与2016年、2018年、2020年相似,占MT指数的12.373 7%。

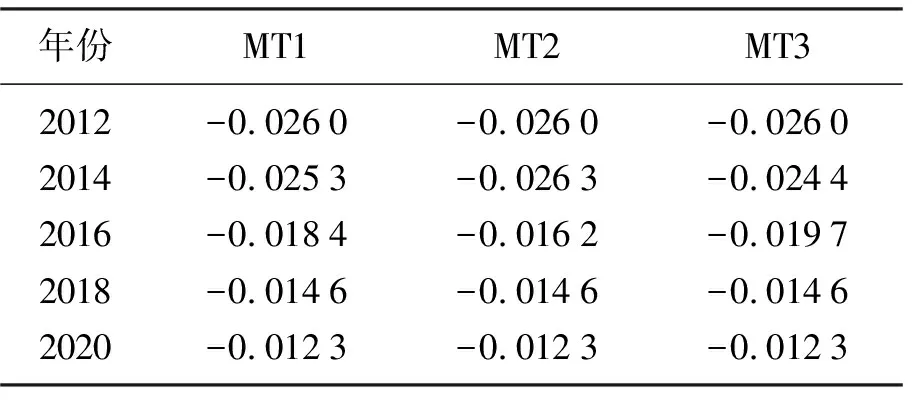

4. 稳健性检验

为进一步验证假设H1与假设H2的可靠性与科学性,本文通过两类方法进行稳健性检验,一是关于投入产出表数据的检验。除传统的RAS推测缺失投入产出表方法外,还利用NSD对缺失投入产出表预测改进的方法,以检验数据与测算结果的稳健性[26-27]。二是关于微观消费支出数据的检验。由于微观数据库各年份消费支出口径并不一致,可能会出现消费支出分类不完全对应的情况,因此,通过细化消费支出分类、改变消费支出与有效税率的匹配口径,对有效税率计算的稳健性进行验证,其中,食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品与服务等8个消费项目为粗口径,食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务(除日用品)、交通、教育文化娱乐、医疗保健、保险、教育、通信、日用品、其他用品与服务等12个消费项目为小口径,具体计算结果见表9。

由表9可知,通过除本文实证分析外的其他三种方法测算,一方面,表明无论采用哪一种方法,测算结果基本一致,MT指数的绝对误差均小于0.003 4,尤其是2012年、2018年、2020年各种方法下MT指数完全相同。另一方面,也可以看出,无论采用何种方法,不同年份的间接税整体的MT指数均呈现下降的趋势,进一步验证了假设H2。

表9 不同数据处理方法下的间接税再分配效应测度

五、 结论与政策建议

本文基于“减税降费”的背景,通过微观模拟方法,动态评估了2012—2020年间接税的收入分配效应,验证了假设H1和假设H2,且得出以下结论:第一,该阶段居民间接税有效税率下降3.649 3%,降幅达40.621 5%,有利于提高社会整体福祉水平,其中低收入群体相对获益大于高收入群体;第二,间接税及分税种收入再分配效应为负,但总体与城镇间差距不断缩小,源于有效税率、累退性的下降与横向公平的提升;第三,“营改增”加强了增值税累退性,消费税改革在一定程度上减弱了消费税累退性,但间接税整体累退性持续下降。据此,基于间接税征收的公平、效率与自由的伦理基础,对其制定前、制定中与实施后三个阶段分别提出相应的政策建议。

1. 改善初次分配公平程度,减小再分配的扭曲效应

通过有效税率的测算可知,间接税的征收使得各产品相对价格不同程度地上升,从而带来无谓损失,损害交易双方福祉水平,降低经济运行效率。近年来,国家持续推进“减税降费”政策实施,并完善留抵退税机制,基于该背景,本文实证得出间接税有效税率呈下降趋势的结论。因此,在假设需求与供给价格弹性不变的情况下,减税政策有利于减小无谓损失。虽然适当的收入差距有利于“奖勤罚懒”,提高劳动要素的效率,但其前提是公正的初次分配,只有保证居民在市场与政府为主体的初次分配中获得收入的机会公平、过程公平,努力解决教育不平等、市场非法垄断、就业市场不完善等问题,通过厘清政府与市场、社会的职能关系,把非公平因素关在产权明晰的牢笼里,才能实现收入分配的“公平”与“效率”的良性互动,进而促进居民收入差距容忍度的提升,让公众有更多的获得感与幸福感。

2. 靶向调整间接税税率、税目,提升税种凸显性

根据测算模型与实证结果可得,“留抵退税”、“营改增”、增值税税率下调等政策有利于构建税收抵免的链条,减少重复征税,降低有效税负率,对改善全体居民的收入分配状况、缓解城乡收入差距具有一定的促进作用,但由于税目划分不合理、税率级差不明显等导致税收仍具有累退性,不利于居民的收入再分配。对此,应该扩大消费税税目,例如,将高级酒店、娱乐场所的高档、奢侈服务纳入应税税目。根据商品弹性优化间接税税率、税目,可以降低无谓损失的面积,并弱化间接税收入分配的累退性。另外,消费税为价内税,具有较小税收凸显性,根据行为经济学理论,部分居民因有限识别力而稀释了政府调节收入差距的作用,例如部分低收入群体未能识别较高的税负导致对于烟草制品的非最优消费,从而降低了横向公平。

3. 利用转移支付等公共政策,补偿间接税累退性结果

完善的税收制度是实现基本公共服务均等化的重要保障。间接税课税对象较为普遍,根据实证结果可知,虽然间接税累退性下降,但仍具有负向的收入再分配效应,不利于低收入阶层。因此,若财政收入能以转移支付、医疗和教育等公共支出形式偏向低收入群体,推进公共支出均等化,则可以缓解间接税的负向收入再分配效应,促进纵向公平。同时,在收入再分配过程中,仍须关注不同收入阶层的福祉水平,以精准施策。