北京冬奥会文化传播机理研究

白 琴,魏铜铃,唐 圆,任雨蕾

(重庆交通大学 旅游与传媒学院,重庆 南岸区 400074)

习近平强调“讲好中国故事,传播好中国声音,展示真实、立体、全面的中国,是加强我国国际传播能力建设的重要任务。”习近平还指出“要充分挖掘利用北京冬奥文化资源,坚定文化自信,更加自信从容传播中国声音、讲好中国故事。”[1]这些论述,为总结和运用北京冬奥会文化传播实践,加强和改进新形势下中国文化的国际传播工作提供了重要遵循。

奥运会是东道国或地区传播文化的重要途径。北京冬奥会取得举世瞩目成功,其文化传播实践更是产生了深广影响。经研究梳理,发现北京冬奥会的开闭幕式,充分挖掘、提取、分析并运用代表性中国文化符号,运用“共同感知”“共同情感”“共同价值”等“三共”逻辑机理,有效呈现了中国文化的伟大魅力,为中国文化的国际传播提供了可供借鉴应用的经典范式。

一、北京冬奥会的“共同感知”传播机理

“共同感知”是指具有不同经验、态度及知识的人对某一事物产生共同的感觉和知觉过程,获得对事物的直接经验,并为更复杂的心理过程提供原始信息。在“共同感知”过程中,主体克服自身的主观因素获得共同信息,需提升感觉器官、信息整合与加工能力。

“感人心者,莫先于情”,想要打动人就要让他产生情感上的共鸣和震撼,就要让其感觉器官受到强烈的刺激。[2]北京冬奥会丰富的文化符号是具有强烈刺激的感知客体,受众通过对其进行感知,对中国文化的兴趣,激发情感共鸣,从而更好理解中国文化内涵与精神。受众进行感知的心理活动主要表现为符号表征的局部感知、内容与形式的综合感知、文化符号之间的整体感知三部分。

(一)符号表征的局部感知

彭聃龄提到“人在知觉客观世界时,总是有选择地把少数事物当成知觉的对象,而把其他事物当成知觉的背景,以便更清晰地感知一定事物与现象。”[3]北京冬奥会会徽、场馆、火种灯、吉祥物“冰墩墩”、中国运动员服饰等,都是传播中国文化的重要载体,其承载的文化符号通过艺术设计与创意成为受众的感知对象。不过,面对多样化的文化符号,受众通过“走马观花”式的感知方式,只能感知到文化符号的局部,所获得的也只是文化符号的个别属性,而不是是整个文化符号的全面感知。

受众对中国文化的局部感知,是接触并了解中国文化的第一步,也是文化传播过程中极其重要的环节。但由于受众感知文化符号的时间较短,其获得文化信息多是文化符号的表层特征。下面,以冬奥会开幕式中的冰雕“中国门”为例来分析。

图1 冰雕“中国门”

各国参赛选手从冰雕“中国门”走进奥运会主会场。“中国门”独特的创意设计必然会引起各国选手的注意与兴趣。不过,通过视觉与听觉仅能获得与之相关的局部信息,却难以全面感知“中国门”蕴含的中国人民敞开大门、欢迎全世界的朋友相聚冬奥的美好愿景以及中国人民热情好客的民族气质。面对中国门所涵盖的文化内涵与文化表达形式,受众主要是对其强烈刺激做出反应,如中国门的形状与色彩等,这也就使受众经过感知活动,与中国文化建立起初步联系。

北京冬奥会编导注重调动受众的多重感官对文化符号进行感知并与之建立联系,为受众理解中国文化内涵提供基础与条件,有助于受众对文化符号所蕴含的文化内涵产生情感共鸣。

(二)内容与形式的综合感知

文化符号是“能代表特定文化形态及其显豁特征的一系列凝练、突出而又具有高影响力的象征形式系统”。[4]可见,文化符号是外在形式与内在涵义的统一体,其所承载的文化涵义是人类交流思想与传递观念的重要工具。同时,人们对一个国家或者一个民族最开始的认知往往是通过其独特鲜明的文化符号建立起来的。[5]

在北京冬奥会文化传播实践中,受众基于文化符号的局部感知获取的信息可能是支离破碎的,难以支撑其了解文化符号所蕴含的文化精神。文化符号的综合感知需受众对文化符号具有一定的了解与认识,再基于感知建立形式与内容的必然联系,才能够对所感知的文化予以理解和内化。北京冬奥会的文化传播中,编导选择大众所熟知的文化符号,便于受众将感知信息与自身已有经验相结合,对已有知识结构进行综合,从而深化其对中国文化的认识和理解,大量的视听文化符号不仅以简约的外在形式传达了丰富的文化精神与内涵,也将中国文化与奥林匹克精神完美融合,为受众综合感知文化符号创造了条件。北京冬奥会的火种灯设计独特,其创意来源“中华第一灯”——西汉长信宫灯。其中,“长信”意为永恒的信念,代表人们对光明和希望的向往,中华文化与奥林匹克精神的完美契合,更体现了中国文化与世界文化的“融”与“合”,这种设计巧妙的将中华文化与奥林匹克精神完美结合,准确传达出了“绿色办奥”的环保理念。设计者以大家所熟知的文化符号为载体,借助奥运火种与长信宫灯使受众对文化符号进行综合感知的效果;同时,文化的共性可以最大程度地消减文化冲突,有利于受众更好理解文化符号所传达的中国人文情怀。还可以使受众感受到文化既是民族的、又是世界的,有助于推动中国文化的国际传播和世界文明互鉴。

图2 冬奥会的“火种灯”

(三)文化符号之间的整体感知

北京冬奥会文化传播所涉及到的中国文化元素数量多、典型性强且关系紧密。受众只有对文化符号的形式、内容、表达方式等诸多因素进行整体感知,才能全面解读各元素之间的联系,以便理解文化传播各元素间的内在规律。

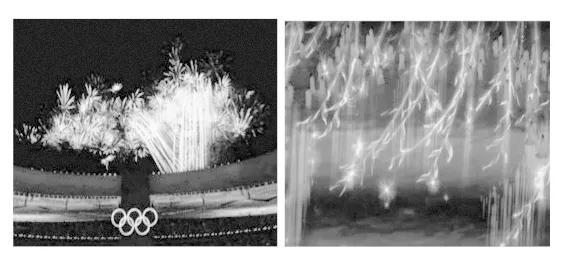

奥会场馆,“水立方”与“冰立方”营造了“黄河之水天上来”的宏伟气势,水到冰的转变也隐喻了变幻的世界时局;而破冰五环的出现,除了给受众以视觉上的强大冲击,更让人真切感受到“命运共同体”的祝愿与希冀。

图3 “水立方”到“冰立方”

特别是“水立方”与“冰立方”的转变极具艺术感,为受众创造了整体感知的条件。其中,“黄河之水”“冰立方”“破冰五环”看似各为独立部分,但却是关系密切、有机结合的。受众基于对三者的局部感知,再在整体氛围中,对中国文化、冰雪运动与奥林匹克精神做为一个整体进行感知,中华文化中的黄河气质,感知冬奥会冰雪运动主题与复杂变幻的国际形势,感知中国文化的和美、大同与希望打破隔阂、化解矛盾、一起向未来的愿景,向世界展现中国深厚的文化底蕴与科技进步。

二、北京冬奥会的“共同情感”传播机理

“共同情感”即“共情”,是罗杰斯提出的。是指要深入到对方的内心世界,体验他人情感和思维的能力。刘聪慧等学者将“共情”界定为“个体面对其他个体的情绪情景时,首先产生与他人的情感共享,而后在认知到自我与他人区别的前提下,对其总体状况进行认知评估,从而产生的一种伴有相应行为的情绪情感反应,且主体将这种情绪情感和行为指向客体的心理过程。”[6]可见,情感是主体在接触事物的过程中的一切感官的、机体的、心理的以及精神的感受,情感在人们的生产生活中具有重要作用。

北京冬奥会给中外受众了解中国文化提供了平台与渠道,除了通过典型文化符号呈现中国文化的自身魅力,还注重引导积极主动地了解与认可中国文化,并从情感上避免对中国文化的排斥与偏见,从而引发情感共鸣。

(一)内隐情感的触发

詹姆斯·马克·鲍德温认为:“情感在心理活动中无处不在,它将会以或显或暗的形式伴随有可能的心理状态。”[7]简而言之,受众具有某种内在情感,但却不是完全呈现出来,只有在特定的情景下才会出现某种情感变化,为后续的心理活动提供条件。北京冬奥会注重巧妙运用中国传统文化符号以引发受众部分内隐情感变化。如“冰墩墩”的持续走,就是通过可爱、憨厚的熊猫形象触发了受众潜在的情感。

图4 北京冬奥会吉祥物——“冰墩墩”

“冰墩墩”是北京冬奥会最受欢迎的文化“使者”。左图为北京冬奥会的吉祥物“冰墩墩”,右图为获奖运动员纪念版“冰墩墩”,以中国形像代表大熊猫为原型进行设计,将熊猫形象与冰晶外壳相结合,充分体现冬奥会冰雪运动的特点,头部的造型取自冰雪运动头盔,装饰彩色光环;左手掌心的心形图案则代表着主办国对全世界的热烈欢迎。同时以憨态可掬的形象表达了主办方的热烈欢迎。以“松竹梅”表达对获奖运动员的赞誉、敬意与美好祝愿,激发调动“共情”者。

“冰墩墩”能够在一段时间内持续火热,主要体现在两方面:一是名称采用了ABB 叠词形式,给人很强烈的亲切感,其英文名“Bing Dwen Dwen”则采用了音译策略,在保留中文发音的基础上将英语发音规则考虑在内,降低了外国大众的阅读难度;二是熊猫是代表中国文化的“规约符号”,“冰墩墩”采用了熊猫为原型,文化辨识度高,不仅消解了不同文化之间的藩篱,更拉近了受众与文化符号之间的心理距离,可以使受众引发兴趣,引发情感变化,解发积极的情感体验,促进对中国文化的理解与认可。

(二)多元文化情感的碰撞

原文化部副部长赵少华在2021 世界文化名城论坛全球大会上说:“在全球化背景下,国家之间各方面的交流日益频繁,各民族之间的文化碰撞也避免不了”“文化碰撞之后是交融,应加强文化交流、文明互鉴”。”

北京冬奥会编导通过独特的文化符号表达人类共有情感,促使受众自身的情感与文化符号承载的文化情感相互碰撞与融合,既有助于受众对中国文化和民族情感的理解,又避免了文化差异性导致的文化不适应情况,更有益于文化交流、文明互鉴。

北京冬奥会,开幕式的迎客松,闭幕式的折柳、开幕式的二十四节气、闭幕式的十二生肖等文化符号,所表达的欢迎客人、送别、阳历、生命等意蕴,既有中华的文化特点,又契合了类文明共识,还体现了文化碰撞与交融的统一。

图5 开幕迎客松,闭幕折柳送

北京冬奥会以迎客松来表达对客人的热情欢迎,用折柳来表达分别时的不舍,而西方通常采用拥抱与亲吻的方式来表达欢迎与分别之情。两种文化的差异性势必会导致受众难以理解迎客松与折柳这两种形式所表达的情感,从而导致受众出现情感碰撞。但人类的迎客与送别方面的共同情感又帮助受众将迎客松与折柳背后的文化内涵与民族情感、自身文化情感相联系,不仅能帮助其更好地理解文化符号所承载的情感,还有助于消释受众对中国文化的偏见与刻板印象。促使不同文化之间的交流与融合。

(三)相通文化情感的共鸣

《简明心理学辞典》指出“情感共鸣或称情绪共鸣,是指在他人情感表现或造成他人情感变化的情境(或处境)的刺激作用下,所引起的情感或情绪上相同或相似的反应倾向。”[8]北京冬奥会的文化传播实践,注重寻找不同文化之间的最大公约数,坚持“最大化+最小化”相结合原则,即让中国特色(中国文化)最大化、(国际公众认知的)文化折扣最小化。[9]例如,“山水”“雪花”指引牌、象征和平的“白鸽”与活泼纯真的“孩童”等,北京冬奥会运用这些人类相通的文化符号来激发大众内心深处的情感,有效促成传播双方共通的意义空间,并产生情感共鸣。

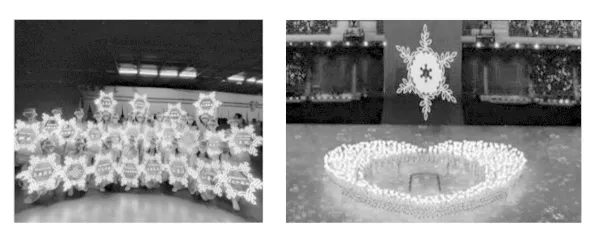

图6 “一朵雪花的故事”

“雪花”是贯穿开幕仪式到闭幕式的重要元素。以“一朵雪花的故事”将一朵朵雪花汇聚起来,用“中国结”和“橄榄枝”编织成雪花火炬台。在闭幕式上,雪花火炬台呈现出空灵、浪漫的中国式表达,非常感人。其中,“雪花”作为人类所共有的文化元素,与中国结相结合,既表达了中国文化中的“团结”“和合”又与世界人民对“橄榄枝”“白鸽”寓意“和平”的认知相联系,促使文化传播双方产生相同或相似的情感变化,从而实现情感共鸣。

三、北京冬奥会的“共同价值”传播机理

《心理大辞典》指出,价值是客体对主体的意义,它既是一个关系范畴又是一个历史范畴:前者主要反映客体对主体需求的一种满足;后者则强调在不同实践背景下,人具有不同的价值观念和评价尺度,客体也因此具有不同的价值。“共同价值”不仅可以解决因文化差异所造成的文化冲突,还可以通过价值共识建立和谐关系。

(一)传播过程中的价值认同

所谓价值认同,指人们对某种或某类的价值认可并形成相应的价值观念,是价值实现的前提和基础。北京冬奥会还注重对民族精神与价值观的传播。更注重传达中国传统文化产品所蕴含的中国精神与价值观念,凸显中国所提倡的“人类命运共同体”理念与中国方案。[10]如,北京冬奥会开幕式中由各国的“雪花指引牌”构建成“大雪花”表现了各国既是独立的个体,又是一个整体,体现了“协和万邦”的文化涵义,通过巧妙设计,以中国文化内核为基础,还表达了团结和谐、美美与共、一起向未来的价值取向。

可见,北京冬奥会通过简约、熟悉的文化符号来展示中华民族精神与价值观念,而受众也通过这些文化符号的感知与情感共鸣,达到理解中国文化所蕴含的价值观的目的,从而促进价值认同。

(二)传播主客体的价值判断

所谓“价值判断”是指对事物属性与人的需要关系做出的判断,它需要考虑到两方面的因素,一方面要考虑到客观事物自身的性质,另一方面又要考虑到主体自身的需要。相应的,在北京冬奥会文化传播中,价值判断需要将文化符号的性质、传播者与受众进行综合考虑。

传播者的价值判断主要体现在对传播内容与传播需求方面,只有当传播内容与传播需求相符合,才能确保传播活动的顺利开展,实现传播的目的。北京冬季奥运会关注展示文化自信、提升中国在国际上的话语权,注重传达中国和世界各国团结一致,一起走向未来的价值观。[11]北京冬奥会的文化传播,实现了中国文化与冬奥会的冰雪运动、奥林匹克精神的完美结合,也是传播者价值追求与判断的结果。如奥运五环破冰而出,缓缓上升,就表达了中国希望世界各方打破隔阂、一起前行的美好寓意,强化“一起向未来”的价值追求。

受众的价值判断主要是根据文化性质与自身文化需求进行判断。换言之,受众作为文化接受者并不是全盘接受所传播的文化,而是基于自身的需要进行判断,主要关注的就是传播内容是否与自身的文化需求一致。以体现中国文化的代表性符号切入,让受众通过新颖、有趣的文化形式接触到独特的中国文化,并判断是否是自己所需要的;总之北京冬奥会的文化传播尽可能地创造了编码内化的契机。

充分满足受众的文化需求,从而为其价值判断创造可能。

(三)传播客体的价值选择

价值选择是人们在价值判断的基础上所做出的选择。受众基于自身的文化需求对中国文化进行价值判断,也为其进一步的价值选择提供基础。北京冬奥会呈现的文化符号丰富多样,潜移默化地影响受众。同时,受众也有意或无意地对中国文化进行价值判断。受众通过感官感知与情感共鸣,对中国文化内在价值的认同与内化,是进行价值判断这一心理活动的成果,也为价值选择提供了前提和基础。[12]北京冬奥会文化传播的受众,感知中国文化与自身文化的差异,通过不断接触中国文化并进行价值判断,以此为基础进行价值观念的选择并付诸实践,这体现文化受众从单纯接受中国文化向践行中国文化方向进行转变,从而有助于实现中国文化的国际传播,促进跨文化交际交流,促进中外文明互鉴。

结 语

北京冬奥会通过经典的中国文化符号吸引受众的注意力,促使其调动多重器官进行自我感知,引发情感共鸣与价值认同,使传播中国声音、讲好中国故事的目的得以实现。同时,还注重构建融媒体传播矩阵,借助各类媒介,形成立体、多维的文化传播空间,为“三共”机理发挥作用提供可靠载体,并增强了传播效应,使中国文化传播产生了深远影响力,使北京冬奥会不仅是一届最伟大的体育盛会,更是一场中华文化与世界文化交融、中华文明与世界文明互鉴的盛宴。