基于公共服务设施可达性的村镇建设格局评价及优化策略研究

——以常州市金坛区为例

李 元 芳,乔 伟 峰,3*,杨 春 花,陈 园

(1.南京师范大学地理科学学院,江苏 南京 210023;2.南京师范大学乡村振兴研究院,江苏 南京 210023;3.江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,江苏 南京 210023)

0 引言

改革开放以来,城乡要素流动极不均衡,城市剥夺乡村趋势显著,城乡差异日益扩大,农村空心化现象愈加明显[1],“三农”问题越发突出[2],乡村衰落速度呈螺旋式加剧[3]。村镇建设格局是指乡村地域村庄、中心村、集镇或中心镇的空间体系、等级关系及其治理体系[4],是城乡关系地域格局的重要组成部分,在乡村振兴战略背景下,对村镇建设格局进行诊断、评价和优化研究,对促进城乡融合发展、破解乡村发展问题具有重要作用。

为服务于各国(区域)农村现代化和城乡均衡发展,国外学者注重运用学科综合方法,关注文化、社会、经济因素对村镇发展的影响[5-7],国内研究主要针对村镇建设格局的空间区位及其影响因素[8,9]、村镇空间形态及分布规律[10,11]、村镇体系演变[1,12]、村镇等级规模[13,14]以及乡村转型与重构[15-17]等方面进行一般性规律归纳及提炼,或基于遥感和GIS空间分析技术,将定量与定性研究相结合,展开不同环境条件[18,19]、不同发展水平[20,21]的村镇建设格局实证研究。

可达性[22]是衡量公共服务设施配置是否公平、合理的重要指标之一,众多学者利用公共服务设施可达性评价服务设施分布的均衡性[23],进而推动实现城市空间规划中公平与效率的协调。国内相关研究涉及四方面:①教育服务方面,主要研究教育资源的空间分布[24]、学校系统的规模特征[25]、影响教育资源空间失衡的因素[26,27]以及基础教育设施的优化布局和空间可达性评估[28];②医疗服务方面,主要采用变异系数、泰尔指数及基尼系数等指标定量分析区域医疗资源分配差异,并探究城市化率、人口迁移、经济发展水平和卫生系统对供给差异的影响[29-31],同时,运用中位模型、最近距离模型、潜能模型、重心模型和引力模型等方法评估医疗服务设施空间可达性和医疗中心配置的最佳位置[32-35];③文化服务方面,主要基于图书馆、文化中心和休闲场所等多源数据分析地区间及地区内部文化服务水平差异[36-38]、不同群体的文化服务可达性差异和政府资助地区文化服务绩效差异[39,40];④商业服务方面,主要探讨商业服务设施空间分布[41-43]、服务范围[44,45]以及满意度[46]等,多针对单类公共服务设施可达性开展研究,对多类服务设施可达性进行综合分析和对比的研究较少,且对设施可达性研究的空间尺度较大,多以街道或乡镇为研究单元[47]。

综上,当前研究主要针对村镇建设格局理论及公共服务设施可达性分别进行探讨,鲜有基于公共服务设施可达性的村镇建设格局评价研究;同时,少有针对多类服务设施可达性进行综合分析和对比的研究,极少数学者关注农村地区公共服务资源的综合配置,基于城乡一体、体现区域统筹和区域公平配置的优化方法也亟待研究。鉴于此,本文以江苏省常州市金坛区为研究对象,利用多源数据对金坛区4类公共服务设施可达性进行综合评价,进而对村镇建设格局问题进行诊断并探究优化方案,以期为“苏南洼地”破除城乡二元结构以及探索形成城乡融合发展、远郊型撤市设区地区高质量融合发展模式提供参考,同时有助于推动构建结构合理、功能健全、要素流动顺畅的城乡发展平台,促进实现地区城乡融合战略目标。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

金坛区地处江苏南部、太湖流域水网平原,土地肥沃,物产丰富,是苏南传统产粮区,也是江苏重要“亩产吨粮县”,素有“江东福地”之称,土地总面积975.67 km2,下辖3个街道6个镇。研究区内水陆交通通达(图1),常溧公路等5条一级公路贯穿全区,地处宁(南京)、沪(上海)、杭(杭州)三角地带之中枢,与宁镇扬都市圈相邻,位于南京1小时都市圈范畴内,同时,与南京市溧水区、高淳区和江宁区同属于宁杭生态经济带,有效对接南京都市圈。

图1 研究区土地覆盖

1.2 数据来源

根据公共服务设施可达性及村镇建设格局研究需要,收集金坛区土地利用及相关规划数据(2011—2017年)、社会经济统计数据(2013—2018年)以及公共服务设施POI数据(2021年)。本文以公共服务设施点作为关键词从中国城市规划设计研究院信息中心规划云平台获取POI数据并进行数据清查筛选操作,去除多余值、错误值和无用值后剩余599条数据,将筛选处理后的POI数据分为教育服务类(幼儿园、小学和中学)、医疗服务类(诊所、卫生院和综合医院)、文化休闲服务类(休闲场所、活动中心和图书馆)及商业服务类(餐饮店、农资店和综合市场)。

1.3 研究方法

1.3.1 核密度分析法 核密度分析法被广泛用于空间热点区域分析[48],本文使用该方法分析金坛区居民点的空间集聚特征。

1.3.2 分形维数分析法 分形维数可描述系统分形复杂性及其对空间的填充程度,目前广泛用于多尺度土地利用/覆被变化分析,适用于表征各土地利用类型的形态复杂度和结构稳定度[49]。分形维数D具有不同的计算方法[50],本文采用周长—面积算法[51](式(1))进行计算:D∈[1,2],D值越趋于1,斑块形状越简单;D值越趋于2,斑块形状越复杂;当D=1.5时,表示斑块处于随机状态,此时空间结构稳定性最差。基于分形维数D定义结构稳定度指数S(式(2)),S值越大,表明居民点斑块空间结构越稳定。

Y=2X/D+M

(1)

S=|D-1.5|

(2)

式中:Y为居民点斑块面积对数,X为居民点斑块周长对数,M为随机变量(常数)。

1.3.3 行进成本分析方法 空间可达性测度的常用方法有缓冲区分析法、最小邻近距离法、重力模型法、行进成本法以及网络分析法[52]。其中,行进成本法通过栅格设置行进成本(距离、时间、经济成本),利用ArcGIS成本距离模型计算行进成本,得到成本栅格文件反映某段路径的实际通行能力。本文采用道路通行时间成本表示农村居民点到教育、商业、休闲、医疗4类服务设施的便捷程度,并针对金坛区不同土地利用类型设置不同的单位距离时间成本。考虑到金坛区土地利用类型众多,本研究基于金坛区土地利用现状底图,参考《公路工程技术标准》(JTGB01—2014)及《公路路线设计规范》(JTG D20—2017),结合金坛区土地分类实际情况,将金坛区土地利用类型分为道路、水域及水利设施、农用地、草地林地、特殊用地、裸地以及居民点,并设定各土地利用类型通行速度(表1)。

表1 通行速度设置

2 结果分析

2.1 村镇建设格局现状

2.1.1 村镇空间形态现状 由图2可知,金坛区村镇居民点斑块周长—面积双对数模型通过显著性检验,线性拟合R2为0.964,拟合效果较好,分形维数D约为1.21,表明村镇居民点分布较均匀,规模较小的居民点较多,趋向于集中发展,而规模较大的村镇处于劣势;同时,村镇居民点规模具有“首尾分散,中部聚集”的分布特征,中部村镇在拟合线附近小幅摆动,村镇之间同时具有吸引力和排斥力,可能区域内存在干扰因素阻碍村镇体系的自然组织发展;而首部和尾部村镇距离拟合线较分散,与中部村镇之间离心作用明显。村镇结构稳定度指数S约为0.29,表明村镇内居民点斑块复杂度高且空间结构不稳定。

图2 居民点用地周长—面积关系

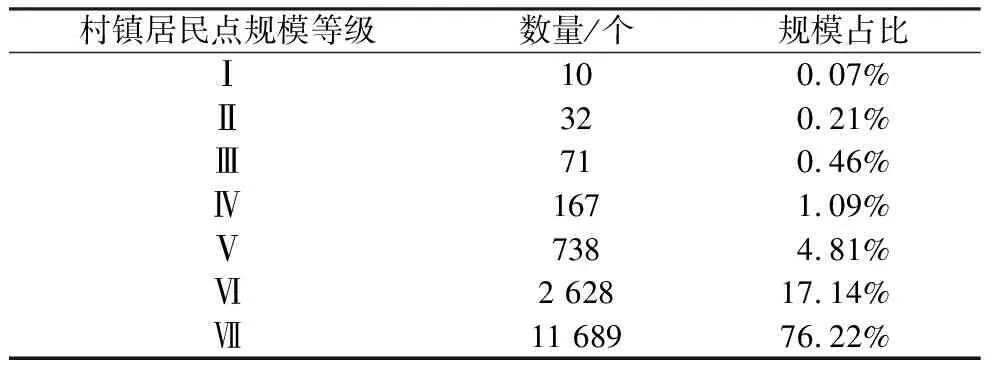

2.1.2 村镇规模等级结构 借鉴居民点规模划分的相关研究[53],利用自然断点法将研究区村镇规模划分为7个等级,并统计不同等级居民点的数量与总规模(表2)。Ⅰ等级居民点为主城区和规模较大的建制镇,数量较少;Ⅱ、Ⅲ等级居民点为发展较好的集镇;Ⅳ等级居民点为发展较好的中心村,其数量和规模稳步增加;Ⅴ-Ⅶ等级居民点主要为自然村和闲散居民点。总体看,金坛区村镇规模呈现低等级数量偏多而中、高等级数量偏少的特点,未形成等级规模合理、空间结构有序的居民点体系,城镇的辐射效应无法实现,边缘农村居民点很难获取公共服务;同时,低等级居民点数量众多导致地区行政管理成本增加,加之面积小,无法独立发展商业、文化休闲等大型公共服务设施,交通等服务设施由于配置和运作成本高只能提供低质量服务,不合理的村镇规模格局将严重制约金坛区经济发展。

表2 村镇居民点规模等级结构

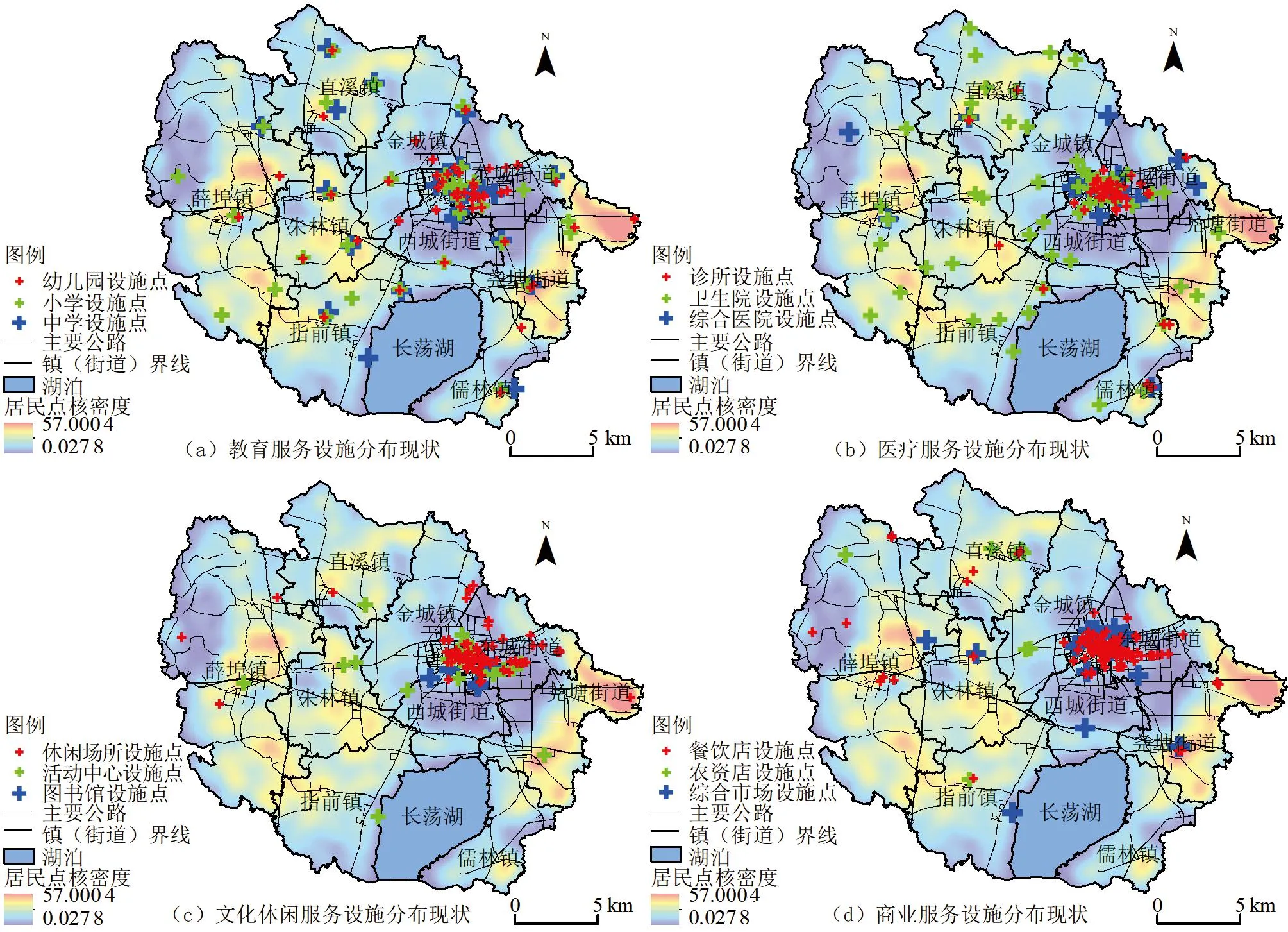

2.1.3 村镇公共服务设施空间分布现状 基于ArcGIS平台采用核密度分析法计算金坛区居民点以及4类公共服务设施的核密度分布(图3),可以看出:金坛区居民点呈现出多区域片状集聚的空间分布特征,且沿主要交通线路扩张,密度低值区主要分布在主城区及其周边社会经济比较发达的乡镇及街道,高值区分别在尧塘街道、薛埠镇、朱林镇、指前镇、直溪镇和儒林镇呈面状成片分布。各类公共服务设施主要围绕西城街道、金城镇及东城街道交界区域(主城区)呈现高密度分布,部分设施点沿城镇中心和交通主干道分布。具体看,教育和医疗设施分布较均衡,商业和文化休闲服务设施空间分布差异较大;医疗服务设施最少的是尧塘街道,教育服务设施、文化休闲服务设施和商业服务设施最少的是儒林镇。结合居民点分布特征可知,主城区设施点密度较高,而偏远乡镇与村庄设施点分布较零散,表明金坛区居民点与公共服务设施点匹配度较低,全域公共服务的均衡性有待提高。

图3 公共服务设施分布现状

2.2 村镇公共服务设施可达性空间格局

如图4所示,金坛区公共服务设施可达性呈现出以主城区为中心向外围逐渐降低的圈层结构,此外,尧塘街道、朱林镇、薛埠镇等多个小中心的可达性同样呈现出从中心向外围递减。交通网络对可达性产生一定影响,使全区可达性呈现出“一个大中心、多个小中心”的放射状格局。此外,金坛区不同公共服务设施之间可达性分异较大,教育和医疗服务设施可达性较高,文化休闲和商业服务设施可达性较低,尤其是文化休闲服务设施难以满足居民需要,图书馆、休闲活动中心多集中在主城区。将4类公共服务设施可达性加权汇总(图5)可知,金坛区边界处以及儒林镇、薛埠镇、指前镇、直溪镇公共服务设施可达性较低,主城区及道路两侧可达性较高。

图4 公共服务设施可达性空间格局

图5 公共服务设施综合可达性空间格局

总体看,金坛区各乡镇公共设施服务水平不均衡现象突出,服务可达性整体呈现以金城镇、东城街道、西城街道为中心的圈层递减态势,尤其是高等级文化休闲设施及商业服务设施的优势资源集中于主城区,基础公共服务设施也主要配置在主城区,造成区域边缘村镇公共服务设施可达性差,服务质量与主城区相差甚远,由此可见,金坛区居民点与公共服务设施配置具有较大的异质性。究其原因,金坛区城镇化过程中集中发展主城区而忽视土地城镇化与人口城镇化的协同问题,村民生活质量降低,区域产业发展落后,城镇化发展空间受限,乡镇及街道内部公共服务供给状况有待进一步改善;加之服务设施供给与外围新增人口之间存在一定的时间差,属于发展阶段中的矛盾,且金坛区部分区域基本公共服务设施配置与居民的实际需求不匹配,加深了区域公共服务设施有效供给的难度。

2.3 村镇建设格局空间优化建议

2.3.1 提高村镇空间结构稳定性 分形特征是村镇体系发展的必经阶段,乡镇是城市与村庄融合发展的重要枢纽,同时也是乡村振兴的关键节点,由此建议金坛区在快速城镇化发展的基础上充分发挥乡镇的纽带功能,基于分形特征优化村镇体系规划,提高村镇空间结构稳定性,同时兼顾村镇形态与空间布局,构建城乡融合发展有机体。一方面,探索构建各地区差异化村庄发展潜力评价指标体系,评价村庄发展潜力,划分村庄发展模式,基于村庄现行发展基础,强化发展基础好、服务设施配置强、交通网络密度高的村庄,推动与城镇的联系,优先配置各类公共服务设施,搭建起乡镇及街道社区生活圈,对形态规则、面积较大而发展缓慢的乡镇优先发展,吸引村庄人口向乡镇转移,对形态复杂、面积较小的乡镇进行合理规划,增强其生活功能,推动文化发展;另一方面,加强边缘村镇的基础设施建设,提高村镇体系关联性和均衡性,满足村民日常生产生活需要,高效利用地区优势自然资源,积极发展特色产业,如薛埠镇可凭借其地势和土壤条件发展茶树种植产业,指前镇及朱林镇则以粮食产业与水产养殖为主,茅山依托浓郁地方历史文化特色发展旅游业,挖掘地区文化内涵,发展乡村文化旅游,扶持当地居民经营民宿、农家乐、民间手工艺品等产业。

2.3.2 推动村镇公共服务均等发展 苏南县区发展存在“东强西弱”现象,金坛区与周边的溧阳、丹阳、句容、扬中、丹徒、溧水等县区的综合实力相对偏弱,构成苏南“发展洼地”,村镇公共服务水平整体较差。金坛区应在乡镇分级体系基础上,加快村庄规划编制,并与县级空间规划衔接,促进村镇公共服务设施公平发展。首先,确定地区公共服务设施近期和远期发展计划和目标,巩固前期发展成果,为未来长期发展奠定基础。考虑到金坛区公共服务设施配置现状,确定金坛区的短期目标为完善现有服务设施,尤其是主城区周边及与其他县市接壤的乡镇地区基础设施;在实现村镇公共服务设施全区域配置后,需重点关注非户籍人口和外来人口的公共服务设施需求,提高乡镇及城区公共服务设施质量,推动公共服务设施配置的均衡化发展。其次,要在空间发展规划的基础上,制定好村庄发展规划。选择地理位置优越、人口聚集、综合实力较强、公共服务设施配置相对齐全的村庄作为中心村并强化其建设,改善村民生产生活条件,推动村庄居民点用地高效集约利用。因地制宜规划不同地区发展模式,综合考虑地区自然禀赋、社会经济条件及农村居民生产生活习惯等因素,对符合“撤村并居”条件的村庄进行相关优化;对城郊型乡村考虑选择公寓式发展模式,将部分农户集中于乡村,同时将分散分布、基础设施落后的村庄合并,大力发展中心村并改善其生产生活环境,提高公共服务和基础设施配置。最后,在空间层次体系的基础上形成地区公共服务设施层次体系,主要包括在主城区配置市级公共服务中心、6个乡镇配置区级公共服务设施、3个街道配置乡镇级公共服务设施、村庄配置日常公共服务设施。加强区级和乡镇级服务设施建设,保证公共服务中心均衡分布,同时推动高质量公共服务设施向乡村地区辐射,最终形成市级—区级—乡镇级—村级4级公共服务设施层次体系。

2.3.3 完善村镇规模等级 地域村镇建设格局由乡村空间无数村镇中心组合而成,各中心点与相邻点紧密联系,从而实现中心与中心之间人口流动、服务共享、生产合作;同时,村镇建设格局受自然禀赋、经济条件、人口数量、服务水平、区位条件等多种因素综合影响,地区村镇规模又受公共服务设施条件、基础设施条件、生产条件等的制约,且村镇规模偏大会造成资源浪费,偏小则无法集聚发展。考虑到目前乡村人口急剧减少,空心村大量涌现,首先应对零星的自然村和空心村合理调整行政规划,实行“迁镇并乡,迁村并点”,推动村镇集中发展,将散落的村庄与其他中心村进行拆分或者合并,空心村则基于其区位优势和资源条件实行地区改造,形成完善的地区村镇规模等级体系。其次,应遴选中心村镇、优化村镇规模。科学评估不同规模等级中心村镇的功能类型,合理界定不同类型村镇的职能要求和发展方向,基于各村镇的交通通达性、经济辐射范围、经济发展基础和潜力、自然禀赋以及服务设施的服务范围,选取重点镇进行发展,通过吸引外资和人才入驻发展地区产业,提高中心村镇的发展水平和承载能力;此外,各村镇之间联系较少,将导致中心村镇及重点镇的辐射能力弱,应选取交通便利的自然村作为公共服务设施重点配置点,完善村镇基础设施建设,争取划拨地方财政用于建立村镇建设专项基金,拉动地区相关单位及个人对公共设施及事业进行投资,以中心带动周边村镇共同繁荣,推动地区形成生活幸福、生产高效、生态美好的空间格局。

3 结论与讨论

本研究通过测度苏南常州市金坛区公共服务设施可达性,评价村镇建设格局的发展现状,诊断公共服务设施可达性存在的问题并提出优化策略,主要结论如下:①总体上金坛区农村居民点零散分布,表现出较强的分形特征,空间形态较复杂,农村居民点斑块结构稳定性较差;区域村镇规模等级不合理,呈现低等级数量偏多,中、高等级数量偏少的特点;农村居民点分布密度存在明显的地域差异,呈现出多区域片状集聚的空间分布特征,基本沿主要交通线路扩张。②金坛区各类公共服务设施点主要围绕主城区、城镇中心以及交通主干道分布,总体呈现出“一个大中心、多个小中心”的放射状格局,具有明显的圈层结构;不同公共服务设施可达性分异较大,教育和医疗服务设施可达性较高,文化休闲和商业服务设施可达性较低;高等级文化休闲设施及商业服务设施的优势资源集中于主城区,边缘乡镇地区公共服务设施可达性差。

针对上述问题提出村镇建设格局空间优化策略:首先,提高村镇空间结构稳定性,兼顾村镇形态与空间布局,构建城乡融合发展有机体;其次,推动村镇公共服务设施合理配置;最后,完善村镇规模等级,以中心村镇带动周边共同繁荣,推动地区形成生活幸福、生产高效、生态美好的空间格局。

由于目前缺乏对村镇经济社会发展的统计数据,本文未分析土地、经济、人口及产业等方面的发展演化情况;此外,本文仅考虑了教育、医疗、休闲以及商业4类公共服务,对金坛区公共服务设施的研究不全面。后续将从横向对比和纵向演变模拟视角,研究县域村镇建设格局发展过程,分析发展演变的主控因素,在诊断村镇建设格局问题后,根据发展条件和发展模式进行优化模拟,从而完善城乡融合发展支撑平台优化建设的理论体系。