浙江省农地规模化的空间潜力与减氮增效研究

黄璐瑶,段佳堃,2,邬奇峰,虞轶俊,徐建明,谷保静,2,5

(1.浙江大学环境与资源学院,杭州 310058;2.浙江大学政策仿真实验室,杭州 310058;3.浙江省耕地质量与肥料管理总站,杭州 310016;4.杭州市临安区农林技术推广中心,杭州 311300;5.浙江省农业资源与环境重点实验室,杭州 310058)

我国农业以小农经济为主要特征,超过80%的农户经营耕地面积小于0.6 hm2[1]。随着社会环境的变化,小农经济分散化、细碎化等弊端带来资源、环境和气候等方面的问题。农地规模化是现代农业的发展趋势,已有大量研究证实农地规模化能够改善土地和劳动力生产要素的配置[2]、减少化肥投入[3]、提高农民收入水平[4]、改进农业生产方式[5]等,对于提高资源利用效率、实现农业可持续发展具有积极作用[6]。

化肥对提高全球粮食产量具有重要贡献。据报道,化肥对世界粮食增产的贡献率达50%[7],在发展中国家贡献率达55%[8]。化肥总用量中氮肥用量占60%以上,氮肥对世界粮食增产的贡献度接近30%[9]。自20世纪90 年代开始我国氮肥生产量和消费量就位居世界第一位[10],但由于耕地面积小、生物固氮能力较弱等,氮利用效率仅为30%左右,比发达国家低10~20 个百分点[11],化肥偏生产力(PEP)逐年下降[12]。氮肥的高施用量和低利用率对土壤和生态环境造成负面影响,引发土壤盐渍化、土壤板结、水体富营养化、硝酸盐富集、温室效应加剧等问题[13-14]。

目前,国内外学者对农地规模经营的研究主要集中在大范围实施规模经营的条件、效率和最优经营规模上[15-19],对于特定区域的研究较少。Duan 等[1]已对我国农地规模化的空间潜力形成了系统、全面的研究体系,本研究聚焦浙江省的农业基础和资源利用状况,统计调查浙江省农地面积和分布,分析规模化经营的空间潜力;评估农地向规模化转变对于氮素利用的影响;结合土地、劳动力、资本等生产要素的变化综合分析农地规模化的社会效益;最后尝试提出浙江省农业现代化发展和绿色发展的政策建议。

1 数据与方法

1.1 数据来源

浙江省耕地空间数据来自清华大学绘制的更高分辨率观测和监测的全球土地覆盖地图(FROMGLC),选取其中2017 年分辨率为10 m×10 m 的地图影像。当前的农田面积数据来自Lesiv 等[20]制作的全球农田规模分布栅格图。

有关氮素投入和产出、劳动从业人口、农业成本、农业收益相关数据摘自《浙江统计年鉴》、浙江省内各县市统计年鉴、《全国农产品成本收益资料汇编》中2017 年的数据。土地整理数据参考中国土地整治网(www.lcrl.org.cn/tdzzgz/zxgz/gbzntjs/),从全国土地整理成本收益统计数据中获取浙江省的数据。

1.2 研究方法

1.2.1 空间潜力分析

基于行政边界,利用ArcGIS 10.3 切割获取浙江省2017 年土地利用现状图,并提取其中的耕地。在不突破各县市行政边界的情况下,将耕地栅格图像转化为矢量图,将其作为理想中最大规模模拟状态。人工处理切割产生的边界处较小斑块(<10 m2)后,计算不同耕地斑块面积。以耕地规模现状数据为基准对所有耕地进行面积分级处理,参照Lesiv 等[20]绘制全球农田规模分布图时采用的分级标准,将耕地面积划分为5个等级(表1)。统计分析各等级斑块数量和总面积,得到浙江省耕地规模化后分布和面积情况,与现状数据进行对比得到耕地向大规模经营方式转变的潜力。本研究选取数据为农田平面数据,未考虑高程因素。

表1 耕地面积划分等级(hm2)Table 1 Classification level of field size(hm2)

1.2.2 减氮增效分析

(1)氮投入与氮损失

从《浙江统计年鉴》、浙江省内各县市统计年鉴中获取浙江省各县市农用化肥、氮沉降、有效灌溉面积、生物固氮和秸秆还田数据。生物固氮数据用作物播种面积来计算,用于统计的作物包含主要粮食作物(稻谷、小麦、玉米)、豆类、麻类、糖料、蔬菜、瓜果等;秸秆还田数据利用作物产量来计算,用于统计的作物与生物固氮统计作物品种类似。

根据Gu 等[21]开展的我国氮循环系统通量分析,农田氮来源主要是化肥、有机肥、生物固氮、氮沉降等,输入的氮一部分通过谷物、秸秆进入人类和牲畜体内,另有一部分则通过N2、有机氮、NO-3的形式流失到环境中,剩余的则累积在农田土壤中。

氮投入和损失的计算方法以及不同种类作物计算参数参考CHANS 模型,计算公式参考Duan 等[1]在全国范围内开展研究所使用的方法,统计氮投入和氮损失数据,最终得到2017 年浙江省各县市的氮利用效率,公式如下:

式中:NUE代表氮利用效率;NI代表氮投入;NO代表氮产出。

农地规模化之后的氮素投入和产出数据以现状为基础,参考Duan等[1]在全国范围内开展研究所使用的回归模型,根据耕地面积变化和规模与投入产出的关系进行估算。

式中:X代表受规模化影响的指标,如氮投入、氮损失、农业劳动力需求、农业成本、农业收益;XB代表规模化前该指标对应的数据;XA代表规模化后该指标对应的数据;iX代表指标X受规模化影响的系数。

(2)农业投入与产出

从《全国农产品成本收益资料汇编》中获取2017年浙江省全省的农业投入和产出值,结合各县市2017 年各种作物的产量和耕地面积,将全省的数据按比例划分得到各县市每年的基础数据。

(3)农地整理成本-收益

从全国高标准农田建设、土地整理等项目的成本数据[1]中获取浙江省单位面积土地整理成本。假设需要合并的土地总面积,按计算得出的规模化比例倒推,将单位土地整理成本与该总面积相乘,最终得到规模化经营所需的土地改造成本(以人民币元为单位)。再结合年鉴中统计的浙江省农业收入和成本来估计农业经营向规模化转变的收益情况。

2 结果与分析

2.1 浙江省农地规模化空间潜力

由图1可知,2017年浙江省农田分布现状呈现出典型的小斑块状特征,接近70%的耕地面积小于0.6 hm2,面积超过16 hm2的耕地仅占约5%。浙江省耕地分布和规模大小在一定程度上受到水土资源、地形地貌等因素的影响,在地形平坦的东北部平原地区和东南部沿海平原耕地资源相对较多。

图1 浙江省农地规模分布Figure 1 Field size distribution in Zhejiang Province

通过模拟土地整理和空间地理分析得出,浙江省农地规模化潜力表现出较高水平,73%的农地可以进行规模化合并,连片至16 hm2以上(图1d),能够实现耕地平均面积从0.4 hm2增长到10.9 hm2(表2)。省内不同区域的规模化潜力不同,耕地较多、土地平坦的浙北、浙中、浙东南沿海平原耕地面积变化较大(图1c),能够实现连片耕种;而西南地区耕地由于过于细碎化和土地坡度等原因仅显示出微小变化,农地规模化实施效果欠佳。

表2 规模化前后数据统计Table 2 Statistics before and after large-scale farming

2.2 农田减氮效果

Yu 等[22]将小农经营和其他多种农业经营方式的生产效益进行了对比,表明经营方式的转变并非是改变产量的关键因素,而较好的农业管理会提高作物产量。本研究得到的氮素产出结果受农地规模化影响不显著(图2),与Yu等[22]分析规模化与产量之间的关系得到的结论相一致,故本研究不对氮产出数据做具体分析,仅将氮素投入量(图3)和氮素利用效率(图4)作为主要研究成果进行阐述。

图2 浙江省农地规模化氮素产出变化Figure 2 Changes of nitrogen output before and after large-scale farming in Zhejiang

图3 浙江省农地规模化氮素输入变化Figure 3 Changes of nitrogen input before and after large-scale farming in Zhejiang

图4 浙江省农地规模化氮素利用效率(NUE)变化Figure 4 Changes of nitrogen use efficiency(NUE)before and after large-scale farming in Zhejiang

综合2017 年的统计数据和模型分析,规模化处理前浙江省耕地单位面积的总氮素投入约为470 kg·hm-2(表2),农田氮素利用效率仅为38%。从区域差异上看,氮素平均投入量超过500 kg·hm-2的县市主要分布在省内中北部平原和东南沿海平原,包括金华、嘉兴、温州、宁波、杭州等;平均投入量低于300 kg·hm-2的县市包括绍兴、湖州等(图3a)。省内各县市氮素利用效率普遍低于40%,仅在湖州的长兴县、嘉兴的嘉善县、绍兴的上虞区等部分地区呈现出相对较高水平(图4a)。

农地规模化后浙江省氮投入和氮素利用效率指标变化很大,氮投入从470 kg·hm-2缩减至220 kg·hm-2,变化幅度达53%,氮素利用效率从38%提升至56%,变化幅度达47%(表2)。图3b 显示全省绝大部分(82%)县市总氮素投入量少于300 kg·hm-2,仅在绍兴、金华等地仍呈现较高水平的氮素投入。图4c 显示各县市氮素利用效率变化在10%~40%之间,绍兴、金华、嘉兴等地的氮素利用效率提升效果最为突出,沿海平原地区次之。

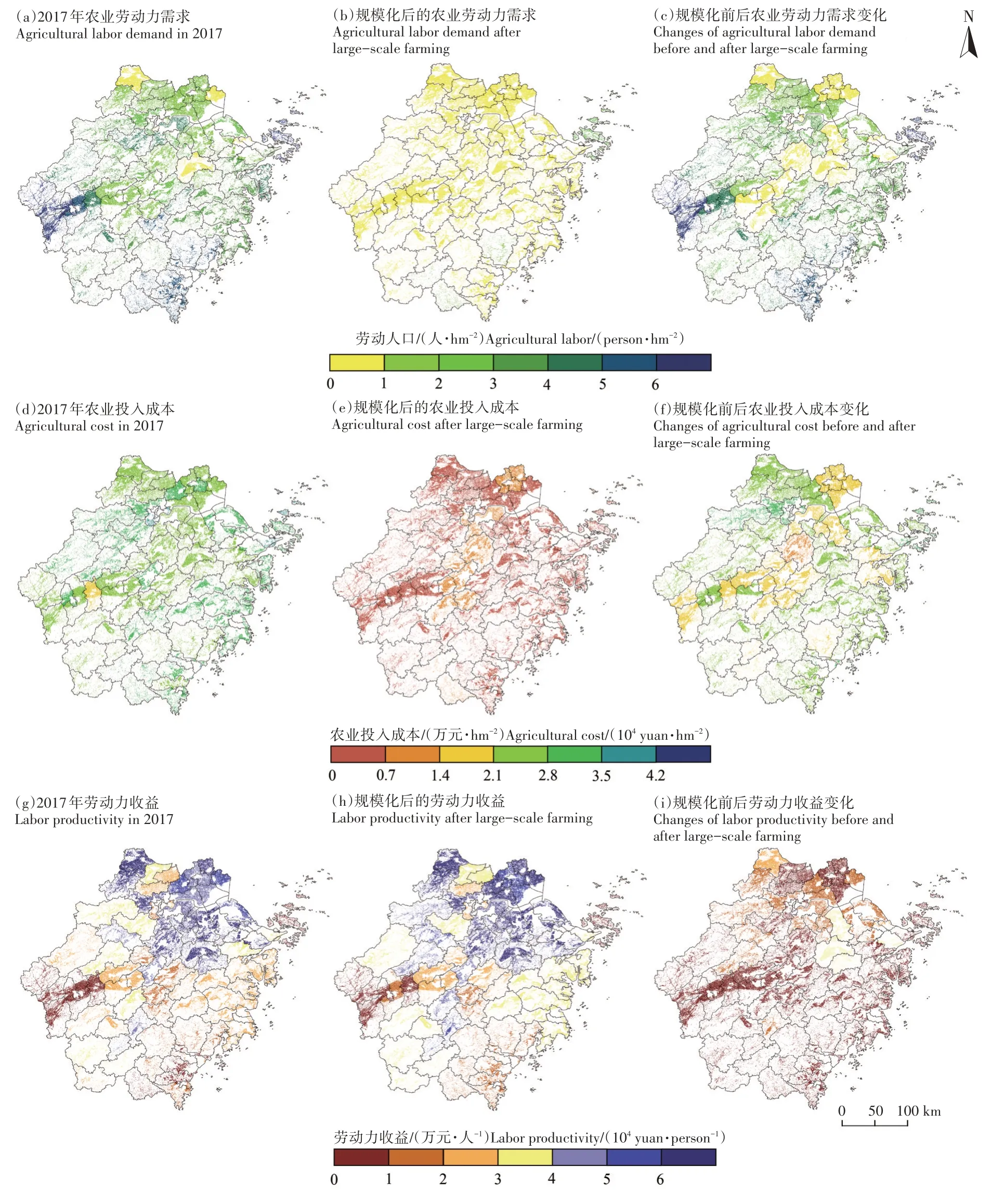

2.3 劳动力成本及收益

通过土地整理,浙江省单位农田所需的劳动力需求大幅减少,从原先平均每公顷需要4 人经营管理减少至仅需1人(表2),农业效率大幅提高。规模化改造前,劳动力需求较高的地区主要分布在西南丘陵、山地地带,其次是东部沿海地区(图5a)。土地整理打破了地块与地块之间的界限,省内各县市劳动力需求普遍只要每公顷1人(图5b)。然而,东部沿海地区存在小范围劳动力需求量超过每公顷1 人的状况,可能与农地规模化潜力较小、耕地资源总量短缺等因素有关。

图5 浙江省农地规模化劳动力需求、农业投入成本、劳动力收益变化Figure 5 Changes of agricultural labor,agricultural cost and labor productivity before and after large-scale farming in Zhejiang

耕地面积的扩大能够减少作物耕种成本,增加劳动力农业收益。参照年鉴数据,浙江省每公顷农业投入成本约为27 156 元,进行农地规模化改造后,成本减少至每公顷6 309 元,下降77%(表2)。按照区县划分来看,东南沿海平原地区和嘉兴、杭州等地的农业成本变化较大。相对其他指标而言,劳动力年收入变化较为平缓,但是从数值上看,劳动力收入从每人39 168 元增加至48 625 元,实现了接近万元的提升,增幅达到24%(表2)。在地区差异方面,浙江省内劳动力收益变化基本保持同步,北部地区略高于南部地区和东部地区(图5i)。

2.4 农地整理的成本-收益

在农业规模化的进程中土地整理成本不可忽视。已有研究发现,浙江省每公顷土地整理费用约为3.6万元,涵盖道路改建、土地合并、灌溉设施建设等[1]。浙江省作为全国收入和消费水平较高的地区之一,土地整理的成本相对较高,如需在全省范围内落实农地规模化,预估财政支出将超过480 万元。但是,土地整理为固定投资项目,在项目实施后的几十年甚至更长时间内会持续带来收益。再者,农地规模经营能够节省约32%的化肥成本,这将减少280 万元的农业生产成本。综合考虑资金、劳动力、生产材料、机械等要素在规模化前后的成本减少量,在未来的折旧情况下,预计土地整理的财政支出可以在5 年内实现回本。

3 讨论与建议

3.1 规模化发展的浙江贡献

我国的小农经济模式受土地政策和户口制度影响较大,尽管国家政策一直引导且有力推动土地集中和流转,但依然没有使得小农格局发生根本性扭转。以浙江省为例,全省平均农地规模仅为0.4 hm2,规模在16 hm2以下的比例超过95%。小规模和细碎化农业造成资源严重浪费,极大限制了农业经营收益空间。

3.1.1 提高氮素利用效率

浙江省属于我国化肥高用量地区,每年氮肥消耗量超过210 kg·hm-2,根据区域氮肥施用量污染程度划分参考标准,属轻度污染地区[8]。在农地规模化空间模拟之后,浙江省氮素投入量大幅下降53%,意味着化肥投入量能够减少约32%,基本能够实现化肥减量的目的,从而降低农业成本、防止环境污染。此外,氮素利用效率在规模化后提高18 个百分点,进一步佐证土地整理合并在协调促进资源利用效率方面的积极作用。通过对比发现,氮素投入、氮素利用效率变动相对较大的地区主要集中在浙江省中北部和东南沿海地区,该范围与农地规模化潜力较大区域相吻合。浙江省在2019 年单位播种面积施肥365 kg·hm-2的基准上,提出到2025 年要减少至353 kg·hm-2,着力减少化肥和有机肥的施用,考虑到规模经营的减氮作用,进一步推广落实农地规模化有望成为提高资源利用效率和实现生态保护目标的重要动力。

3.1.2 提高农业经营收益

浙江省城市化进程较快、农户兼业现象普遍,农业劳动人口老龄化、农地细碎化趋势愈加明显,进而导致农地撂荒概率增大[23]。2015年全国纯农户占比仅为9%,而1985年农户的农业纯收入占比为75%[24-25]。浙江省第一产业经济量只占全省经济总量的3.4%,远远落后于二三产业。农户经营的农地规模小,较难采用现代化设备,进而导致农业生产效率低下,农户收入水平较低,而省内发达的经济生活水平又进一步提高了农业成本,导致农业经营收益较不乐观。

面对粮食生产成本、农业服务成本、人工成本、土地成本逐年增加的问题[26],农地规模化有望成为提升农户生产积极性、提高农业收入的解决方案。浙江省位于我国东部沿海,地形以山地丘陵为主,但是农地基本分布在占比较少的平原、低丘地区,主要集中在浙江省中北部和东部。浙江省的地形条件有利于农地向大规模发展,接近70%的农地可以实现从小斑块状态合并为大于16 hm2的连片或连块式“大农场”,平均耕地规模增长为原来的24 倍。农地合并打通了斑块与斑块间分隔的障碍,极大地提高了农业效率,促使劳动力需求下降75%,农业成本降低77%,劳动力收入增加24%。农业收益增加一方面提高了农民生产积极性,持续推动农业进步;另一方面可以引导和鼓励农村剩余劳动力从事农业贸易或其他产业,或往县域流动并就业,从而加快乡村振兴步伐。劳动人口需求和农业成本在浙江全省范围并未表现出显著的地区差异,应加紧全面推动浙江省农地规模化的实施,服务农业经济发展。

3.2 推进浙江省规模化的政策建议

为助力农业现代化发展,浙江省应以切实行动推动农地合理规模经营,助力农业资源有效利用和农业经济发展取得双赢。

3.2.1 加强政策引导

政府应因地制宜,通过立法和修订规章制度鼓励农户扩大经营规模,通过兴办家庭农场、建立农民专业合作社等多种形式推动适度规模化经营[27];结合城市化和人才发展需求,不断改革现有的户籍制度,保障农村居民在城市就业、子女教育、医疗养老方面的福利待遇,调动人口转移和土地流转积极性,保障农地高质高量进行连片经营,不断助推农户增收[28-29];建立土地流转准入和监管制度,加强对土地经营风险的管理和控制,定期调查监督土地用途,同时也要制定合理、规范的承包转让制度[30]。

3.2.2 加大财政支持

单独依靠农户自身的能力往往无法快速步入农地规模化道路,需要加大财政支持。首先,政府应当更多地提供直接财政支持,进一步完善“三项补贴”,不仅让农户拥有更多资金购买原料、化肥、机械等,也有助于提高农户承包、转让、出租农地的积极性[30-31];其次,政府应凝聚社会资本力量助推农地规模化进程,通过联合农民合作社、农业企业和其他社会企业,大力发展农户小额数字普惠金融,以提供贷款、机械、科技等手段帮助农户平稳从小农模式过渡到大规模经营模式[1];最后,政府应努力解决环境保护和生态治理问题,相关部门在严格要求和监管农业污染的同时也要主动地参与治理,以项目化实施方案营造全省共建生态文明社会的良好氛围。

3.2.3 推动农业转型

为实现小农户和现代农业发展有机衔接,浙江省应着力把握信息技术和生态系统服务有机结合。针对农业可持续集约化发展中产生的肥料利用效率低的问题,应当进一步重视和探索农地规模化和氮素利用效率增长之间的联系,做好肥料减量化的多种方式结合应用,兼顾粮食增产和生态保护;针对地区差异,应积极打造农业农村品牌,推动农业商品化生产发展,利用好农地规模经营的规模经济效应,提高农产品的价值和竞争力;针对农业物联网、大数据、人工智能等信息技术的进步引发的农民失业和社会不稳等风险,应把握好数字技术向农业生产环节渗透的速度[32],在提高农业机械化、数字化的同时提升农户收益水平。

4 结论

(1)浙江省实施农地规模化潜力巨大,合并后规模超过16 hm2的耕地占比约73%。

(2)规模化后的浙江省农田氮投入将减少53%,进而促使氮利用效率提高18个百分点。

(3)浙江省农地劳动力需求将从规模化前的每公顷4 人减少至规模化后的每公顷1 人,劳动力收入水平有所提升,每人每年增收9 457元。

(4)土地整理的费用能够通过减少农业成本投入和增加粮食生产收益来弥补,农地规模化能够在长远意义上带来规模经济效应,促进农业可持续发展。