近十年东北官话语法研究综述

张明辉,陈阳阳

(1.辽宁师范大学 文学院,辽宁 大连 116081;2.哈尔滨市第六十九中学,黑龙江 哈尔滨 150009)

李荣先生在《中国语言地图集》(1987)中将东北官话从北京官话中分离出来,认为东北官话应该与北京官话处于并列关系,分布于黑龙江省、吉林省、辽宁省的绝大部分地区以及内蒙古自治区东部[1]。此后,东北官话作为一个专门的研究对象逐渐得到学界关注,东北官话的语法研究在整个东北官话研究中具有显著地位,研究范围不断扩大,研究内容逐渐延伸,理论和方法也与时俱进。近十年来,东北官话语法研究的深度和广度都有显著提高。本文对近十年东北官话语法研究进行综述,并指出不足,提出展望。

一、近十年东北官话语法研究定量分析

通过多次对“中国知网(CNKI)”“万方”和“维普”的全文和关键字进行检索,将时间锁定到2010-2021年,截止到2021年12月31日,共搜集论文251篇。我们准备从研究方法、研究角度、研究对象对东北官话语法研究进行定量分析。

(一)近十年东北官话语法研究方法定量分析

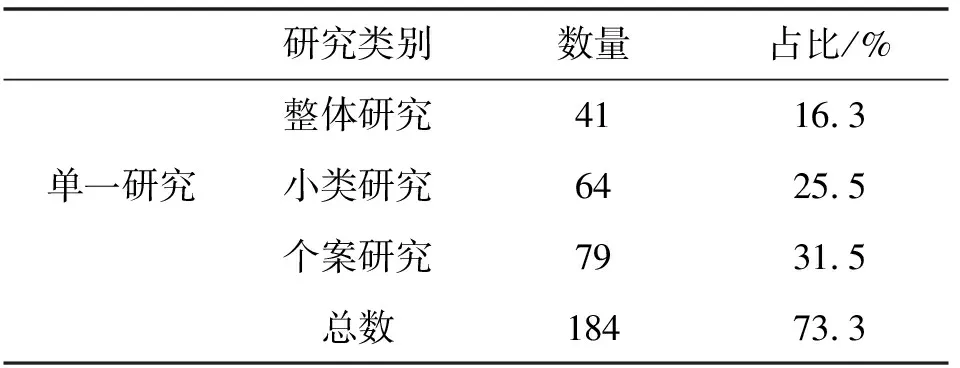

近十年东北官话研究方法分为单一研究和对比研究,东北官话单一研究指的是针对某个研究对象进行简单地描述性、解释性的分析方法;其对比研究指的是与另一种方言点或普通话进行比较,也可以与该方言点的研究对象进行内部比较,两者都包括整体研究、小类研究及个案研究(详细统计情况见表1)

表1 近十年东北官话语法研究方法的定量分析

笔者对论文研究方法进行定量分析,笔者所搜集到的251篇论文,其中184篇集中在单一研究上,67篇利用对比研究的方法,单一研究的论文将近是对比研究论文数量的三倍,利用单一研究方法的论文远多于利用对比研究的论文,无论在单一研究还是对比研究中,个案研究占比都是最大的,整体研究都相对较少,大多数学者集中在个案研究上,整体研究较少。

(二)近十年东北官话语法研究角度定量分析

近十年东北官话语法研究方法分为本体研究和社会语言学角度、认知语言学角度以及语言类型学角度。东北官话语法研究成果主要集中在本体研究上,本体研究主要体现在对语言现象从语义、句法、语用三个平面、语法化以及溯源等方面的分析。社会语言学角度的论文包括两方面内容:一是分析语言内部使用差异所蕴含的社会现象;二是表明社会因素给语言所带来的影响。认知语言学角度的论文多从范畴化、隐喻等认知机制来分析语法现象。语言类型学角度的论文多是通过跨语言或方言比较,对语言及方言进行考察对比,有的采取语义地图的方法,揭示语言间的蕴含共性。(详细统计情况见表2)

表2 近十年东北官话语法研究角度的定量分析①

笔者对论文研究角度进行定量分析,在所搜集到的251篇文献中,218篇本体研究,13篇社会语言学角度,15篇认知语言学角度,5篇语言类型学角度。东北官话语法研究角度较多,但是多围绕本题研究展开,对于其他三种角度研究的论文总共只有33篇,占比只是总数的13.2%,可见,东北官话语法研究除本体研究外的其他角度研究论文较少,因此我们应该从更多角度出发研究东北官话语法。

(三)近十年东北官话语法研究对象定量分析

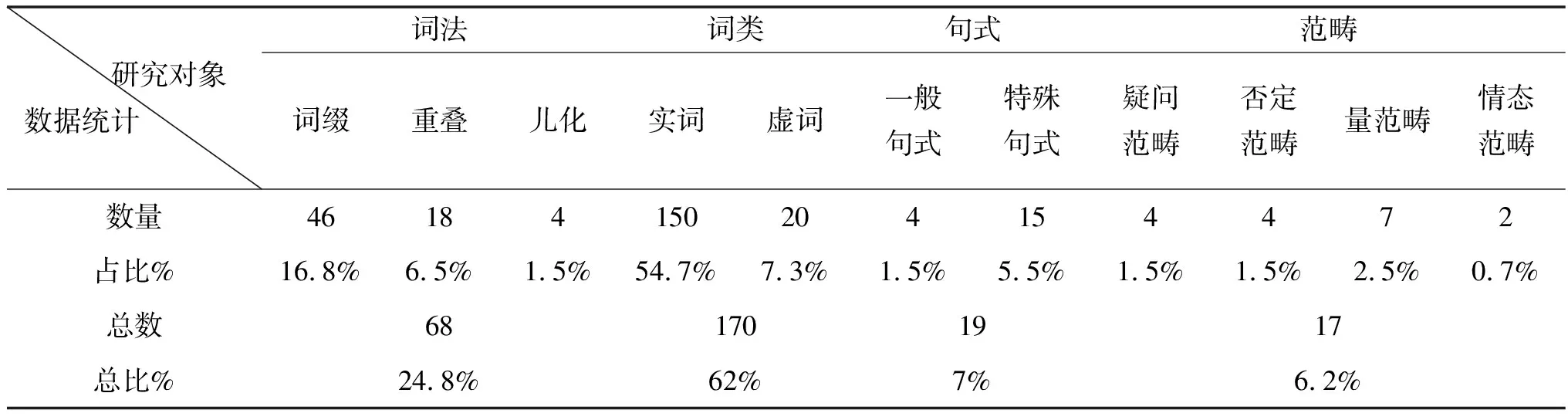

近十年东北官话研究对象分为词法研究、词类研究、句法研究以及范畴研究四个方面。东北官话词法研究主要研究词缀构词和重叠构词;词类研究主要是对某类词或某个词的研究;东北官话句法研究主要是祈使句以及由句子演变而成的话语标记、应答语的研究。范畴研究主要有量范畴、疑问范畴、否定范畴等的研究。但是东北官话中每个对象的研究数量存在较大差异。(详细统计情况见表3)

表3 近十年东北官话语法研究对象的定量分析

笔者对论文研究内容进行定量分析,在所搜集到的251篇文献中(笔者共搜集文章251篇,但是许多文章在对语法系统研究时会谈及词法、词类、句式问题,便词法、词类、句式各算一篇,将其拆解开来,此时词法类+词类+句式类+范畴类文章总数为274,因此表格在做数量分析时以274作为总数进行分析),其中词类研究共有170篇,构词法研究共有68篇,句式研究共有19篇,范畴研究共有17篇,可见,东北官话语法研究词类研究最多,构词法其次,句式研究相对较少,只占比6.9%,词类研究所占比重相当于句法研究的8倍,因此词类研究在东北官话语法研究为主要内容,词法次之,句式研究较少。还有针对范畴进行研究的,仅占比6.2%,因此可见,东北官话语法研究不平衡,偏重于词法的研究。

二、近十年东北官话语法研究主要成就

朱德熙(1982)指出:语法分为句法和词法两部分[2]。根据文献,我们发现前人的研究主要集中在词法和句法两个方面。陈光磊(1994)认为词类是词法和句法的结合部,因此我们将其单独拿出作为一部分[3],还有的学者从范畴的角度进行研究。

(一)词法研究

词法研究在东北官话语法研究中占有重要地位,东北官话的词法研究主要用词缀研究、重叠研究和儿化研究。

1.词缀研究

东北官话词缀研究主要有两个角度:一是单独对某一类词缀(前缀、中缀、后缀)进行研究,我们称之为“个案研究”;二是对词缀进行系统的研究,我们称之为整体研究。总体来看,词缀研究多集中在后缀的研究。

(1)个案研究

1)前缀

东北官话中对于前缀的研究只有“焦”和“老”,左乃文(2016)从“焦”的构词、语法和语义角度来证明“焦”为词缀而不是程度副词,并总结程度性词缀的功能特点;张雷(2019)中有提及“老”作为词缀的用法:分别是老+亲属称谓;老+姓氏;老+大、数字、疙瘩、末;老+形容词;老+动物。

2)中缀

单独的中缀研究集中于“了、不”的研究,尹秀丽(2017)分析了“了”的构词功能和语义特征[4]。高梦梦(2015)分析“X不YZ”结构成分,语义功能以及“不”的来源。

3)后缀

东北方言后缀的研究颇多,文献多集中在“挺”“巴”“子”的研究上。主要研究这三个后缀的构词能力,与之搭配的词根的词性,多为形容词或动词后缀。

“挺”缀:姜云艳(2020)[5]、莱凤来(2019)[6]均指出“挺”为形容词、动词的后缀,并分析语义、语法功能。侯海霞(2010)对“X挺”与“X得慌”进行比较分析,还分析了“挺”的来源。

“巴”缀:李丹芷(2014)、安天伟(2018)皆指出“巴”作为单音节后缀可以构成名词、动词、形容词,对其语用、语义进行分析,后者把“巴”辐射到东北方言,分析东北方言对外汉语教学的应用。

此外,也有个别其他后缀的研究,孙宁(2018)对“子”进行研究[7];万菁(2015)对“性”进行研究[8];吴媛媛(2019)对“咕”进行分析[9];白利平(2012)对“吧唧”进行分析[10];谢迪(2011)对“啦吧唧”进行研究,他们多从语义、语用、语法三个平面进行研究。

在后缀研究中,系统地研究多集中在三音节后缀的研究,并且多集中在形容词的研究,如:盛丽春(2012)、王贺繁(2014)从语义、语法角度分析特点,后者从历时角度分析词缀源流,还从共时角度分析附加式形容词演变的理据。赵丽娟(2013)从历时角度研究附加式形容词来源及形成理据[11]。

(2)整体研究

部分学者对东北官话的单点方言词缀进行系统的研究,即对前缀、中缀、后缀进行整体研究,侯海霞(2011)辽宁词缀、计超(2013)哈尔滨词缀从三个平面角度进行研究的;还有学者从整体东北官话维度出发:如潘登(2010)、柳英绿(2016)、黄唯(2014),黄唯是对词缀表达的主观性进行研究的,将词缀主观性分为表达形象感觉的、表达情感态度的、表达主观量的。计超、潘登、柳英绿还与普通话词缀进行比较。

2.重叠

重叠作为一种语法手段,通常分为构词重叠和构形重叠。构词重叠构造新词,常常改变词性,构形重叠构成同一个词的不同语法形式,不改变词性,增加一定的语法意义。

(1)构词重叠

对于构词重叠的研究多是分析重叠类型。形容词重叠:才娟(2013)列举形容词重叠方式AA、ABB、AABB、ABAB式;刘胜男(2021)认为白山方言形容词重叠形式有A(儿)A(儿)、AABB、ABAC式三种。动词重叠:王世凯(2018)根据“X”的特征对单音双叠动词进行分类,分为语素重叠类、音节重叠类以及其他类,分析双叠动词的原生特征以及原生重叠的次生化现象;名词重叠[12]:王聪(2019)分析构成名词的重叠方式AA(儿)式、AABB式、AAB(儿)式、AB(儿)B(儿)式。潘登(2010)对体词性词语重叠构词从音节进行分类:双音节重叠、三音节重叠、四音节重叠,并对重叠作用进行分析。付佳禾(2020)列举朝阳方言三音节词的重叠式:ABB、AAB、ABA、BBA式。

(2)构形重叠

构形重叠主要体现在形容词和动词重叠的研究上。

形容词重叠的研究集中在对重叠形式的描写,对重叠式语法意义的分析及对重叠式的特征进行解释几个方面。白兰(2015)从三个平面对黑龙江方言动词以及状态词中由“AB”基式重叠而成的AABB重叠式进行分析,并与普通话AABB式进行比较。李婷婷(2021)把形容词重叠分为:AA、ABB、AABB、ABAB式,采取非范畴化理论对重叠后的语法意义及句法功能变化方面的动因进行分析。

动词重叠研究主要集中于重叠式的类型、重叠式的限制条件及原因解释。张虹泽(2016)对“VV”构形重叠和构词重叠都进行了描写。把法库方言中“VV”式单音重叠现象分为构词重叠、句法重叠和话语重复三种进行分析,分析三者的语用价值,并从意义和变化分析角度对三种“VV”式进行比较[13]。刘宇(2010)对构形重叠进行分析,对表持续的动词重叠式“VV”进行研究,分析“VV”式限制性条件以及原因分析,并从类型学角度和认知语言学角度分析“VV”。还有的学者并未区分构词重叠和构形重叠,而是掺杂在一起进行描写,彭语盈(2017)对东北方言中形容词、动词叠词类型进行分析,形容词重叠:AA、ABB、AAB、AABB、ABAB、AABC式;动词重叠:AA、ABB、AAB、AABB、ABAB、AABC、ABCC式。并分析叠词功能。付常玉(2021)把东北方言所有重叠类型分为两字、三字、四字三种类型,并分析叠字词的特点及语用功能[14]。

此外,构形重叠研究还体现在构词法(附加构词和重叠构词)的研究中:王越(2020)对沈阳名词构词法进行分析;刘胜男(2021)对形容词的构词法进行分析。张悦(2021)、李雄(2012)、佟昕(2015)对动词的构词法进行分析。

3.儿化

儿化也是一种构词手段,但在东北官话中研究成果颇少。王聪(2019)专门讨论构成名词的儿化,分为语素儿化和词儿化,并分析儿化在新民方言中有小称用法,并说明小称功能。刘胜男(2020)也对小称问题进行研究,此外还根据东北官话名词小称的语义特征绘制语义地图,分析其儿化的构词手段。

部分学者对东北官话的构词特点进行总结,如:王军(2016)、马建华(2013)、秦初阳(2016)等。

(二)词类

词类的研究主要集中在实词的研究上,虚词研究较少,实词的研究多集中在动词、副词的研究上。

1.实词

(1)名词

1)名词的特殊小类

史文静(2010)、张锐(2015)、王聪(2019)、王越(2020)皆对名词的特殊小类进行研究,王聪、王越在对特殊小类进行分析基础上提及名词构词法,王越则着重对方位词“里”的语法用法及语法化过程进行分析。张锐将哈尔滨时间名词、方位词与普通话进行比较,发现有较高的一致性。史文静以普通话和北京话为参照,系统地对东北官话有而普通话和北京话没有的、东北官话和北京话有而普通话没有的表示方位和时间的后加成分及相关词语的意义和用法进行研究。

2)一般名词

聂鸿英(2015)[15]、宋艳欣(2018)对东北方言名词的来源进行分析,蔡悦(2019)[16]、刘雨(2019)对亲属称谓语中“老”的用法、蕴含的文化内涵进行分析;高杨(2010)研究东北方言中的满语借词中的名词、陈亮(2015)研究东北方言中的动物名词。

杜晓慧(2019)对“家”复数标记、领属标记和特征标记这三种语法功能进行分析。韩梅(2010)主要从语义角度对“疙瘩、蛋子、球子”进行考察,总结其语用、语法特点。

(2)动词

东北方言动词研究较多,大多数学者对东北官话动词进行个案研究,多集中在泛义动词的研究。

1)一般动词

a.系统研究

多数学者研究一般动词时,都是系统地对动词进行研究,他们首先对动词进行分类,有的学者是按照构词类型进行分类,如:聂鸿英(2013)[17]、Brian Joseph Lee(李雄)(2012)、贾清妍(2015),贾清妍(2015)对谓宾动词依据结构类型进行分类、分析谓宾动词与谓词性宾语的语义关系、语用功能;有的学者从多个角度对动词进行分类:张悦(2021)从音节数量、结构类型、动词语义特征进行分类,并分析“看”“说”“吃”义动词的结构、语义、语法特点;徐姗姗(2019)从适用于不同餐饮类型的、隐喻途径而来的、转喻途径而来的、泛义动词表示吃义以及主观义鲜明的来划分吃类动词,并分析句法、语义、语用特征以及成因。朱晓旭(2015)从语义、语法层面对单音节动词分类,并从社会语言学角度分析单音节动词的使用;佟昕(2015)从结构类型、表义功能、是否能带宾语、价语法角度进行分类,并对动词词法和句法进行分析;刘胜男(2021)采取黄伯荣、廖旭荣的分类方法,将动词分为八类,对能愿动词、趋向动词、形式动词三个特殊小类以及动词词组进行语义、语法描写,并与普通话、沈阳、哈尔滨方言进行比较。

b.个案研究

王越(2020)认为“属于”在沈阳方言中相当于判断动词“是”,并分析动词发展为话语标记的过程;张明辉(2020)将“带”设为“带1(可能)”和“带2”(可以),分析“带”的句法环境以及“(不)带……的”构式义,并从隐喻角度分析构式义[18];刘宇(2015)把“带”分为“带1(可以)”“带2(可能)”以及“带3(对事件常态化的说明)”并分析用法,以及与“带”搭配“的”的功能进行讨论;刘宇还对情态动词“得[tei214]”所构成的句式“动词+得+了”格式进行分析,并讨论“了”的性质。此外,还有对动兼方类词进行研究的,如:徐艳春(2015)。

2)泛义动词

在东北官话中,泛义动词的研究主要集中在“整”和“造”上,对于泛义动词的研究多是从句法、语义、语用三个平面进行描写,还热衷于与其他泛义动词进行比较,以突出其自身特点。

a.整

多角度研究:对于“整”的研究,大多数文章从句法、语义、语用三个平面进行分析,方媛(2020)只是简单地对“整”句法、语义、语用三个平面分析[19];路杨(2012)除此以外还注重与其他泛义动词在语义、句法、语体以及色彩上差异的原因或者句式选择的原因进行分析;李丹芷(2015)在此基础上并将其与代动词“来”,与其他泛义动词“弄、搞、打”区别开来,并分析“整”与先行词的关系。郭萌(2012)从语法、语义方面分析“整”与“整X”结构,还从历史角度和共时角度将“整”与“搞”“弄”进行对比。李瑾(2014)从语法和语用角度描写,并与“搞”“弄”进行对比[20]。

单角度研究:王越(2020)、莫娇(2016)、刘洋(2015)[21]。莫娇将泛义动词与多义词、同音词、模糊语言、万能动词进行比较,从而对泛义动词进行界定;刘洋运用概念整合理论对“整”的义项进行分析;顾静瑶(2014)仅对“整”的语法功能进行分析,并与普通话“整”进行对比分析[22]。

b.造

徐祎(2016)对“造”词义溯源,并分析“造”词义泛化的动因[23]。徐珊珊(2019)仅对“造”的吃义进行研究,与普通话动词“吃”进行比较。

c.“整”和“造”

赵松涛(2014)从语义、语法、语用三个平面对比两者的异同。杨春宇(2013)从汉语史的角度研究“整”和“造”在东北方言的发展。陆瑶(2020)从“整”和“造”所在具体语境分析其语义。

还有的学者对其他泛义动词进行研究的:如“打”:李梦冰(2013)认为“打”不是万能动词,只是很好地保留了“打”以前的用法,从历时角度对“打”进行语义分析。然而武书卉(2019)、佟昕(2015)皆认为“打”是泛义动词,并从语义、语用、语法三个角度对“打”进行分析。

(3)形容词

东北官话形容词的研究多集中在双音节形容词AB和三双音形容词ABB及具有方言特色的四字格形容词方面。

AB式研究:杨松柠(2010)对AB式形容词进行研究,分析A与B的构成、AB式的扩展与变换以及AB式形容词在语义、语法上的特点[24]。程书秋(2014)对“AB(儿)的”主要对其来源进行分析,认为“AB(儿)的”或来源于双音节性质形容词,具有命令、要求之意,或来源于ABB状态形容词,具有主观性评价,或来源不明:有可能是双音节性质形容词,又有可能是ABB状态形容词,具有以上两种语法意义[25]。刘宇(2015)是在程文的基础上进行研究,否认来源于性质形容词的“AB(儿)的”具有命令、要求之意,而是认为这种语义是句法环境带来的,并未具有特殊语法意义,支持来源于ABB状态形容词的主观性评价语法意义。对于第三种来源不明的“AB(儿)的”认为失去独立讨论的意义。程书秋还对“AB(儿)的”格式“的”认定为状态词化的标记,刘宇支持他的观点。

ABB式研究:赵丽娜(2011)[26]、曹中军(2013)[27]、由杨(2013)。赵丽娜、曹中军皆对“ABB”的结构形式进行分析,前者分析其语义、语用功能,后者还对“ABB”的句法功能进行分析,并与普通话“ABB”比较;由杨只是单纯分析其语用功能。

四字格形容词研究:胡丛欢(2019)把东北方言形容词四字格分为叠音四字格、衬字四字格、词缀四字格,对四字格重音模式进行分析[28]。黄平(2010)对东北方言四字格中的状态形容词进行分析。杨松柠(2019)对黑龙江站话中的四字格俗语进行研究,将四字格俗语分为复合式和附加式,对其句法功能和语义特点进行总结[29]。

此外还有的学者认为东北方言有泛义形容词,刘欣(2019)对认为“大”为泛义形容词,并从语义、句法、语用功能三平面进行分析。

(4)数词

东北官话数词研究成果较少,且都是硕士论文,王聪(2019)对数量词的用法作简单介绍,满蕾(2010)、吴瑶(2015)都对数字词进行研究,前者从文化特征角度,后者从语用角度进行研究。

(5)量词

量词的研究都是比较系统的研究,大多数学者会先对量词进行分类,梁晓玲(2010)把黑龙江量词分为物量词和动量词,对个别量词“一盘儿”进行分析,指出黑龙江量词的主观性,并总结黑龙江主观量词的形式标记[30];王聪(2019)把新民量词分为计算单位词和分类词,并对数量名结构及其衍生形式进行句法功能分析;盖莹(2020)基于传统的类范畴和基于形、义的类范畴的分类方法对阜新量词进行分类,对重叠形式和构词形态、语义进行考察,并与普通话相比较,还对特殊量词结构进行考察,如:个V个、一量不量、V(了)个遍。张影(2021)对葫芦岛特殊量词的用法进行分析,总结其特点[31]。

(6)副词

东北方言副词研究很有特色,对于副词研究的论文,大致分为三类:系统研究、小类研究以及个案研究。

1)系统研究

李璐言(2018)、张馨月(2021)、李萌萌(2021)都对东北方言副词进行系统描写,他们对于副词采取不同的分类方法,张馨月、李萌萌、唐芷馨(2016)采取张谊生的分类方法,分为描摹性副词、评注性副词、限制性副词三类,从句法、语义、语用语法研究的三个平面进行分析,李璐言采用黄伯荣的分类方法,将双鸭山副词分为程度、时间、频率、情态、范围、否定和语气副词六类。对双鸭山特有副词进行语义、句法功能分析,并从历时角度对“诚”“老”“贼”的用法进行比较。杨森(2012)、刘宇(2015)、高珊珊(2015)、王越(2020)皆是介绍某一地区的方言语法系统时,从共时角度对该地区副词进行研究,刘宇除了共时描写外,还从历时角度分析其语义来源及语法化过程。

2)小类研究

副词的小类研究主要集中在程度副词的研究。

程度副词:副词的小类研究主要集中在程度副词上,多数学者将程度副词大致分为三类:一般程度副词“贼、诚、老、忒”等、特殊程度副词“精、稀、确、溜、齁”等、拟声词演变的程度副词。有的学者对程度副词这一大类进行研究:如:滕永博(2014)、贾清妍(2017)[32],都从句法功能、语用功能角度入手描写程度副词,此外,滕永博还从社会语言学角度对其深入分析。闫晶淼(2018)从感情表达、句式和语气三个方面对程度副词进行语用方面的考察[33];吴琼(2016)运用句法范畴理论进行研究,与普通话程度副词对比,以突出东北方言程度副词特点。对比研究的还有傅蔷(2014),她将东北方言的程度副词与北京方言、山东方言程度副词进行比较[34]。有的学者对程度副词的某一小类进行研究:韩彩凤2011)对“咣咣、嗷嗷、嘎嘎、哇哇”演变为程度副词的理据进行分析[35]。李雪莹(2017)采用不同的分类方法:根据王力的二分法,从量级的角度将其划分为“很”类和“最”类两种,他又将“很”类程度副词分为“极高级、次高级、略低级”,并从句法、语义、语用方面进行描写分析。上述学者们皆将“精、稀、确、溜、齁”等颇有争议的一类认定为程度副词,王秀杰(2021)认为其为准程度副词;有的学者将其定义为副词性语素,如:陈威霖(2019)。

语气副词:芦意(2020)、王艳丽(2020)都从句法、语义、语用三个平面进行分析,前者研究“诚(是)”“生是”“好赖”;后者研究“或然语气副词”,并与普通话进行比较。

3)个案研究

东北方言副词的个案研究大多数集中在“老”“贼”“死”几个词上,有的学者只是单一研究,有的学者与其他词进行对比研究。

单一研究“老”:宋咏雪(2014)在“老”的既有研究基础上,指出“老”在语用方面的五项新成果。“老”与“了”构成“老……了”结构,也是东北方言研究一大热点,祖迪(2012)[36]、宋禹岐(2019)[37]从句法以及语义角度进行分析,宋禹岐还从原形范畴理论进行分析。“贼”:张然(2016)从历时角度对“贼”的历史演变、语法角度进行分析[38]。陆菲(2011)[39]从“贼”能修饰的成分进行考察;陶玲(2011)对“贼”的语法化过程及其演变机制进行分析[40]。“精”:王虎(2011)把“精”定义为程度副词,从语义、语用、语法三个方面研究,并分析语法化过程及机制[41]。“诚”:杨松柠(2011)从语义、语法对“诚”进行考察,并分析来源及语法化过程[42]。此外,还有对“齁”进行研究的,如:李金平(2016)除了对程度副词研究,还有对语气副词“兴”进行研究,如:盖晓乐(2020),还有对频率副词“钉价儿”进行研究的,如:李萌萌(2020)[43]。

对比研究“老”:毛玉梅(2014)从语义、语法、语用三个方面并与普通话“太、可”和“很”进行比较[44],梁雯蕊(2015)将“老……了”与普通话“很”在所搭配成分进行比较,突出“老……了”的特点。“贼”:陈威霖(2019)从句法、语义、语用三个平面进行分析,并与普通话程度副词“很、太、可”、与东北方言典型程度副词“老、死、忒”进行比较;盛丽春(2016)从语义、语用、语法角度比较“贼”与“很”;方兴龙(2017)从语义、用法比较“贼”与“死”。此外,还有对频度副词进行研究的,李晓鑫(2021)把“一整”与“动不动”进行比较研究。

(7)代词

在前人研究中,皆将东北官话代词系统分为人称代词、指示代词、疑问代词三类,并对代词进行系统地描写,或对某一小类及某一个代词进行个案研究。

1)系统研究

杨森(2012)、王爽(2012)、张锐(2015)、高珊珊(2015)、付元(2017)对代词进行系统的研究,张锐将哈尔滨代词与北京话比较,二者有较高的一致性。高珊珊从句法和语义角度对昌图特色代词进行分析。王爽、付元从句法、语义、语用三个平面进行分析,并与普通话代词进行比较,前者还对人称代词的活用现象和句末复现现象进行研究,分析“这、那”的虚化。后者对代词语源及演变因素进行研究。

2)个案研究

人称代词:王越(2020)对沈阳方言人称代词进行语义、语用分析,并分析人称代词的“数”,王越(2021)还从历时角度看“咱们”的发展[45]。刘宇(2015)主要介绍“人家”在普通话与哈尔滨方言中用法,分析演化为话语标记的动因及语用功能。

疑问代词:马司楠(2019)、吕羿蒙(2020)从句法、语义、语用三个平面对“咋”“咋的”进行研究,吕羿蒙、马司楠皆指出“咋的”具有话语标记功能和反问功能,前者将“咋”与“咋的”进行比较,突出两者的特点,后者探究“咋的”虚化过程及动因。

指示代词:刘芳(2014)从语义、句法功能进行描写分析,并分析其来源。

(8)拟声词

东北方言对于拟声词的研究多是对拟声词进行系统研究,邱瑞(2020)从语义的角度进行研究,还对拟声词的重叠式进行分析,以及拟声词重叠式的多功能语义的演变过程和动因。由杨(2013)、蒋於缉(2014)从语用的角度进行研究[46];刘艳(2015)从形式和意义方面对拟声词进行分类,分析其句法功能。

2.虚词

(1)介词

1)系统研究

邵影(2015)、张锐(2015)、尹宝玉(2018)、王越(2020)对介词系统地进行描写。张锐、王越皆对方言介词进行详细列举,前者把哈尔滨方言与北京方言比较,两者一致性较高;后者还对沈阳方言介词悬空现象以及制约因素进行阐述。邵影、尹宝玉从句法、语义、语用三个平面描写介词,与其他官话区介词进行比较,邵影还从社会语言学角度对长春市方言内部介词使用情况进行考察;尹宝玉运用语义地图对哈尔滨方言、普通话以及官话区的显赫范畴介词进行分析。

2)小类研究

很多学者只描写方言区特有的介词,如:杨森(2012)、高珊珊(2015)、李璐言(2018),李璐言还对“照”“搁”的多功能性进行分析,并分析其演变路径。

3)个案研究

刘宇(2015)对“搁”“奔”“比”“照”从共时层面和历时层面进行分析。

(2)助词

主要是对“的”和“伍的”的研究。

东北官话对于语气助词“的”的研究,主要集中在“的”的用法上,陈颖(2011)总结了“的”与否定副词“不、别”、疑问代词“咋”的搭配用法[47]。万叶馨(2016)认为“的”还可以充当组AB的状态形容词词尾、重叠状态形容词词尾,还可以与指示代词“这、那”搭配使用,并与普通话进行比较突出其语法功能,语义特点。

李璐言(2018)对双鸭山特色助词进行分析,将双鸭山助词分为体助词。对列举助词、语气助词、体助词“的”“上”,列举助词“伍的”进行语义、语用分析、溯源,对语气助词用法进行简要分析。李刚(2014)从历时角度对“伍的”进行探源,发现“伍的”本字应是“无的”,是名词词性[48]。

(3)语气词

1)系统研究

李岩璞(2010)对东北小品中语气词的特点、分布、功能进行总结。佟桦(2012)对通辽中的陈述语气词进行句法、语义、语用进行分析,并与普通话语气词比较。宋晨(2016)从语法意义角度围绕语气词“老”和语气词“啊”在东北方言中的三个变体“呀、哇、哪”分析其主观量的情况[49]。

2)个案研究周士宏(2020)对嚎(hao)进行研究,运用“洋葱皮理论”“认知梯度理论”对“嚎”以及“嚎字句”进行分析,并与“吗、吧、呢”进行比较[50]。

(三)句式

1.常规句式

东北官话常规句式研究集中在疑问句和祈使句上,疑问句放在疑问范畴里谈。张明辉(2012)对祈使句“A[性质]+儿+的”的句法、语义、语用三个平面分析,并与“A[性质]+的”进行比较[51]。

2.特殊句式

(1)话语标记

王素改(2015)[52]、池昌海(2020)[53]对话语标记“说不说(的)”句法、语义、语用三个平面进行分析,前者与动词短语“说不说”进行比较;后者着重研究“该说不说”话语标记的演化途径。有的学者对“说的话儿”进行分析,如:梁晓玲(2018);有的学者对“说的”进行分析;如:陈一(2018)[54];有的学者对“讲话了”进行分析;如:贡贵训(2014)[55];有的学者对“拉倒吧”进行分析,如:曹旸旸(2012)。

(2)应答语

对应答语的研究,多数学者从句法、语义、语用语法三个研究平面进行个案研究:刘宇(2015)对 “可不咋的”与其类似的家庭成员内部进行比较;董丽梅(2020)探析“可得”的语义来源和语法化过程[56]。隋学本(2018)从系统的角度进行分析,把应答语分为表示肯定义、否定义、疑问义和其他应答语。

(3)其他句式

杨怀文(2019)对无核关系小句“vp+的”名词表达形式的来源、内部结构、语义进行分析[57];白兰(2014)对“X了巴Y”结构的构成成分语法、语义、语用三个方面进行描写;刘丽(2010)简要说明“副+名”结构在东北方言中的应用。

(四)范畴

东北官话中对于范畴的研究有:疑问范畴、否定范畴、量范畴,多数研究成果集中在疑问范畴的研究上。

1.疑问范畴

对于疑问范畴的研究分为系统的研究或者对某一小类进行研究。系统研究:云微(2014)对铁岭方言疑问范畴中的是非问、特指问、正反问、选择问以及反问句五种提问方式进行描写,并与普通话进行比较。小类研究:高珊珊(2015)专对特指问进行研究,对疑问代词和疑问格式进行描写,并与普通话进行比较[58];张明辉(2015)专对是非问进行研究,分析辽北方言是非问的疑问方式,并分析是非问的功能;张明辉(2012)针对东北方言反问句结构类型进行全面梳理:是非问、特指问、正反问、选择问,并与普通话进行对比,以突出东北方言反问句的特点[59]。

2.否定范畴

吴俊仪(2019)从否定词、语义否定、语用否定研究东北官话的否定范畴。韩冰(2019)描写否定词“不”“别”“没”构成的否定表达以及零形否定词,从历时和共时角度与普通话、其他方言进行比较,发现两者一致性较高。

3.量范畴

姜天送(2015)把东北官话量范畴分为事物量、时间量、空间量、行为量、程度量、主观量六类,分别说明其表达手段。还有学者对某一小类量范畴进行研究:吴昊(2010)认为表程度手段有代词作状语、程度副词作状语、补语;鲁名芯(2017)从词汇、词法、句法、语用四个方面对程度表达方式进行分析,并对黑龙江方言程度表达的语义属性以及倾向性特征进行总结。

三、近十年东北官话语法研究不足与展望

(一)近十年东北官话语法研究的不足

总体来看,近十年东北官话语法研究成果颇丰,研究角度和研究方法多样,研究内容比较全面,但是东北官话语法研究仍存在一定的不足。

1.缺少某些语法现象的研究和系统规律的总结

就整个东北官话语法研究的对象来看,构词法和词类研究偏多,句式和范畴研究较少。在构词法研究中,关于词缀的研究最多,重叠其次,儿化只有4篇;在词类中,实词研究偏多,虚词研究较少,实词研究约是虚词的8倍,且在实词系统中,名词、动词、副词研究成果较多,代词、数词以及量词研究成果较少;在句式研究中,只涉及疑问句、祈使句和一些特殊句式(话语标记和应答语),缺少对其他句式的研究,如比较句、被动句的研究。可见,从研究对象方面来看,东北官话语法研究存在不平衡状况,缺乏对儿化、虚词以及一些特殊句式的研究。

2.缺少东北官话内部单点方言语法的系统研究

东北官话有一部分学者是针对单点方言语法进行研究,但是都只针对单点方言语法其中一种语法现象进行分析,比如对于词缀或某一种词类的研究,只有2篇论文是对单点方言语法进行系统的研究,后人不能全面地了解单点方言点语法特色。

3.缺少东北官话内部的共性和差异的比较研究

东北官话语法研究多是从单一研究进行描写,对比研究偏少,单一研究论文的数量将近是对比研究的三倍,在东北官话语法研究中,缺乏与东北官话某一方言点或者某一方言点内部使用情况的比较,不能很好地突出方言的特性和发现方言区所存在的共性。

4.缺少某一语法现象的地域分布研究

东北官话语法研究中本体研究较多,占比86.8%,其他研究角度较少,语言类型学角度仅占2%。东北官话的对比研究多是与另外一种方言区或者普通话进行比较,在搜集到的论文很少与多种方言点进行比较的,对于某种语法现象应多进行地域分布考察,更容易发现某一语法现象的蕴含共性。

5.缺少与地理语言学、区域语言学相结合的研究

东北官话中语法研究仅有2篇论文运用语义地图方法对某种语法现象进行分析,且东北官话对于“语言区域”研究的较少,即对于某一方言点内部使用情况比较研究较少,运用语义地图研究方法以及“语言区域”的研究能够更好地考证语言的历史演变。

(二)近十年东北官话语法研究的展望

1.拓宽东北官话语法研究对象,增加对句式、范畴等的研究,力求填补东北官话研究的空白。

2.增加对东北官话内部单点方言语法的系统研究,更好地了解单点方言语法的全貌。

3.增加对东北官话内部的共性和差异的比较研究,从历时和共时角度共同分析东北官话语法。

4.增加对某一语法现象地域分布研究,总结某一语法现象的蕴含共性。

5.拓宽东北官话研究角度,多与地理语言学和区域语言学结合对语法现象的研究,更好地考察语言现象的历时演变。