大学生孤独感与问题性社交网站使用:社交焦虑、社会自我效能感的链式中介作用

孙柳琦 张晨婧 张志云 李成彦

(1 上海师范大学教育学院,上海 200030;2 上海师范大学哲学与法政学院,上海 200030)

1 问题提出

社交网站(social networking sites)是一种基于互联网的服务,用户可以在其中建立个人主页并查看其他联系人的主页,从而与其他用户建立连接(Boyd & Ellison,2007)。社交网站的出现,使我们获取、分享信息更加便捷,也能更好地与其他人进行交流。然而,在享受便利的同时,我们也不能忽视社交网站的不合理使用带来的问题,例如焦虑、抑郁等较轻的症状,以及类似成瘾这种较重的症状(姜永志 等,2016)。本文采用“问题性社交网站使用”一词,它包含了从轻到重的一系列问题行为(Caplan,2002)。有研究表明,存在问题性社交网站使用的个体会有更低的自尊水平和更低的自我概念清晰性(刘庆奇 等,2017),不仅如此,他们的幸福感更低(Wang et al.,2019),会出现睡眠质量下降(杨邦林等,2018)、抑郁(Burnell et al.,2019)等问题。大学生群体有很多空闲时间,能够自由地接触和使用社交网站,同时受到第三方的管控较少,因此容易产生问题性社交网站使用,这值得重视。事实上,确实也有研究关注了这个问题。但是这些研究大多数关注问题性社交网站使用对个体产生的不良影响,很少有研究聚焦于问题性社交网站使用产生的原因。我们希望预防和控制这类问题,需要从其产生的原因入手,因此探明其影响因素及具体的作用机制是不可或缺的。

Davis(2001)提出的问题性互联网使用的认知-行为模型认为,问题性互联网使用存在近端决定因素和远端决定因素,近端决定因素为个体适应不良的认知,远端决定因素为心理健康问题。心理健康问题增加了个人受不良认知影响的可能性,从而更容易产生问题性互联网使用行为。有研究表明,孤独已经成为我国大学生普遍存在的感受(Yu et al.,2016),这使大学生使用社交网站的需求增加,在使用过程中更容易出现问题。社交焦虑的个体害怕他人的评价,会在社交活动中产生不适感(American Psychiatric Association,2013),但不直接见面的线上社交形式会减少个体的这种不适感(Hutchins et al.,2021)。而社会自我效能感是个体对于自身在社会交往中获得和维持人际关系能力的信念(Connolly& Jennifer,1989)。对于多数大学生来说,大学前的生活并没有积累太多社交经验,因此在新的大学生活中,他们对于自身的社交能力信心不足甚至不敢去社交,这也使得他们不愿意参与线下社交,更倾向于线上社交这种方式。因此,本研究基于问题性互联网使用的认知-行为模型,引入了社交焦虑和社会自我效能感作为中介变量,探讨大学生孤独感对社交性问题网站使用的影响。

2 研究假设

情绪和情感会影响行为,消极的情绪和情感是问题性社交网络使用的重要影响因素(Skues et al.,2015)。对于多数大学生而言,大学之前的生活以学习为主,社交时间较少,社交范围较小,他们的主要社交对象是同班同学,主动社交能力较弱。进入大学后,可自由支配的空余时间增多,但对于大多数个体而言,转变社交习惯较为困难,难以结交新朋友。另外,自由时间增多事实上也意味着同班同学之间的接触减少,因此更易产生孤独感。有研究表明,孤独已经成为我国大学生普遍存在的感受(Yu et al.,2016)。焦开山(2016)的研究发现,大学生的孤独感会显著影响移动互联网的使用,孤独感高的大学生在日常的人际互动和自我表露方面会有较差的表现,他们更希望通过网络拓展人际关系,对互联网的需求更高。因此,本研究提出假设1:大学生孤独感正向预测问题性社交网站使用。

Fontaine 等人(2009)研究表明孤独感越高,社交焦虑越高,而Muyan 等人(2016)的研究也发现孤独感是成人焦虑的一个重要影响因素。社交焦虑是指在与其他人交往时产生的不舒适甚至是紧张和恐惧的体验(American Psychiatric Association,2013)。关于社交焦虑成因的研究发现,当个体希望给他人留下一个好的印象,但是认为自己无法表现得足够好时,就会产生社交焦虑(Caplan,2007)。为了缓解社交焦虑和维持良好的自我形象,个体会寻求低风险接触,为自己寻找一个风险最小的场合进行自我展现。虽然基于目前的技术,上传照片以及视频都十分便利,但在社交网站上的沟通和交流绝大多数仍以文字为载体,这种方式使个体可以隐藏一些他们认为不利于社交的属性,例如外貌,从而增加自己的安全感。因此,高社交焦虑的个体不会选择线下见面这种方式,而会更偏向于通过线上交流扩展自己的朋友圈。综上所述,本研究提出假设2:社交焦虑在孤独感与问题性社交网站使用之间起中介作用。

Yu 等人(2016)认为,不良的情绪情感体验会使个体更容易产生不良认知,进而导致问题性网络使用行为。社会自我效能感是在自我效能感的基础上衍生出的一种特殊的自我效能感,特指个体对自己发展、维持社会关系能力的自我认知。高孤独感的个体因为朋友不多而感到孤独,并且这种现状会使他们认为是由于自己的交际能力不足而导致的,即他们的社会自我效能感会更低。Smith 和Betz(2000)认为,不同的社会自我效能感会影响个体与他人交往时的具体行为,社会自我效能感高的个体在生活中会更加自信地主动提起话题与他人交流,也更容易接受社交拒绝,不受其影响;反之,社会自我效能感低的个体不愿意主动去开展甚至参加社交活动,并且一旦在这些活动中遭到拒绝,他们会受到巨大的影响。另外,Iskender 和Akin(2010)认为社会自我效能感水平与网络成瘾呈负相关,Jeong 和Kim(2011)发现社会自我效能感对网络游戏成瘾有显著的负向影响。低社会自我效能感的个体对自己的社交信心较低,但他们并不是没有社交需求。相反,他们可能更加迫切地想要提升自己的社交能力,扩展自己的交往圈子。但另一方面,他们又很难克服现实中的困难。对于他们来说,基于社交网站的线上的交流形式更容易接受也更容易成功。一旦他们认为自己对于社交的需求只有在网络上才能被满足,他们就会更加脱离现实,沉迷于社交网站。综上所述,本研究提出假设3:社会自我效能感在孤独感与问题性社交网站使用之间起中介作用。

如前所述,高孤独感的个体更容易产生社交焦虑。一方面,个体会倾向于减少社交焦虑,寻求更多线上交流,产生问题性社交网站使用;另一方面,焦虑本身也会影响个体对自身的认知(Nowland &Qualter,2020)。处于社交焦虑中的个体,会愈发的怀疑自己的社交能力(Aune et al,2021),使自己更加不自信,社会自我效能感进一步降低,进而更容易在社交网站的使用方面出现问题。因此,本研究提出假设4:社交焦虑和社会自我效能感在孤独感与问题性社交网站使用之间起链式中介作用。

3 研究方法

3.1 被试

本研究选取上海市五所高校的全日制大学生为调查对象,包括东华大学、上海外国语大学、上海师范大学、华东政法大学、上海对外经贸大学。收集问卷的主要方式是到各个高校的食堂及公共课的教室现场发放问卷,现场回收。为了提高同学们填写问卷的积极性,发放问卷的同时赠送小礼品。共发放纸质问卷700 份,最终获得有效问卷554 份(有效率为79.14%)。其中男生185 人(33.4%),女生369 人(66.6%);独生子女328 人,占59.2%,非独生子女226 人,占40.8%;来自农村173 人,占31.2%,来自城市381 人,占68.8%;文科308 人,占55.6%,理工科246 人,占44.4%;大一192 人,占34.7%,大二105 人,占19%,大三190 人,占34.3%;大四67 人,占12.1%。

3.2 研究工具

采用Vincenzi 和Grabosky(1987)编制的情绪-社交孤独感量表(ESLI)测量大学生的孤独感水平,该量表共包含30 个项目,分为四个维度,采用4点计分(1 表示“很少如此”,4 表示“通常如此”)。分数越高,表明孤独感水平越高。该量表在中国大学生中的应用具有良好的信效度(范青,原伟,2018)。典型题项有:“任何人跟我都不交心”“我害怕相信别人”“我觉得没有人在乎我”。整体量表及各分维度(情绪孤立、社交孤立、情绪孤独、社交孤独)的Cronbach’s α 系数分别为0.95,0.91,0.91,0.92,0.89,均大于0.7 的标准,信度良好。χ2/df=1.95,RMSEA=0.04,GFI=0.90,NFI=0.93,CFI=0.96,IFI=0.96,结构效度良好。

采用钱铭怡教授等人(2005)编写的大学生社交焦虑量表(SAI)测量大学生的社交焦虑水平,共有22 个项目,分为三个维度,采用5 点计分(1 表示“完全不符合”,5 表示“完全符合”)。分数越高,表明社交焦虑的水平越高。该量表在中国大学生中的应用具有良好的信效度。典型题项有:“尽管我知道在社交场合中不应该紧张,但我仍控制不住自己的紧张”“我觉得别人对我不会有好印象”“在与异性交谈时我常感到紧张”。量表整体及各个维度(紧张焦虑、社交敏感、社交自信)的Cronbach’s α 系数分别为0.92,0.91,0.78,0.86,均大于0.7 的标准,信度良好。χ2/df=1.96,RMSEA=0.04,GFI=0.94,NFI=0.93,CFI=0.97,IFI=0.96,结构效度良好。

使用康诺利1989 年编制的社交自我效能感量表测量大学生的社会自我效能感水平,共有25 个项目,分为五个维度,采用7 点计分(1 表示“完全不同意”,7 表示“完全同意”)。已有研究证明,该量表适用于大学生群体并具有良好的信效度(李彩娜等,2016)。典型题项有:“我会帮助新来的学生,让他们和我的朋友相处愉快”“我会在学校食堂与许多同学一起吃午饭”“我会同自己不熟悉的同学一起合作完成一项任务”。量表总体及各个维度(友谊、社交信心、社交团体、公共场合表现、提供接受帮助)的Cronbach’s α 系数分别为0.94,0.88,0.83,0.89,0.84,0.79,均大于0.7 的标准,信度良好。χ2/df=2.07,RMSEA=0.04,GFI=0.93,NFI=0.93,CFI=0.96,IFI=0.96,结构效度良好。

采用修订版的问题性社交网站使用问卷,因子分析后保留15 个项目,分为四个维度,采用5 点计分(1 表示“完全不符合”,5 表示“完全符合”)。典型题项有:“我更喜欢线上的社交互动,而不是面对面的交流”“当我感到孤独时,我会使用社交网站与他人聊天”“如果我有一段时间没有使用社交网站,我满脑子都是上线的想法”。量表总体及各维度(在线社交互动的偏好、情绪调节、强迫性使用、使用结果)的Cronbach’s α 系数分别为0.91,0.82,0.86,0.80,0.76,均大于0.7 的标准,信度良好。χ2/df=2.54,RMSEA=0.05,NFI=0.96,CFI=0.97,IFI=0.97,结构效度良好。

4 结果与分析

4.1 共同方法偏差分析

由于本研究对同一批被试采用同样的方法(问卷调查)进行测量,可能存在共同方法偏差问题,因此首先需要进行共同方法偏差的检验。本研究采用Harman 单因子检验法检验共同方法偏差。结果表明,特征值大于1 的因子共17 个,第一个因子解释的变异量是7.499%(小于其临界值40%),没有出现“只有一个因子或某个因子具有非常高的解释率”的情况,因此本研究获得的数据存在的共同方法偏差问题不严重,可以进一步分析。

4.2 区分效度

为了检验区分效度,本研究对大学生孤独感、社交焦虑、社会自我效能感、问题性社交网站使用4 个变量进行了验证性因子分析(详见表1)。在四因子模型中,χ2/df 为1.57(小于3)、RMSEA 为0.03(小于0.08)、CFI 为0.92(大于0.90)、TLI 为0.91(大于0.90)、SRMR 为0.05(小于0.08),各项指标均优于其他模型,这说明我们提出的四因子模型区分效度良好。

表1 验证性因素分析结果

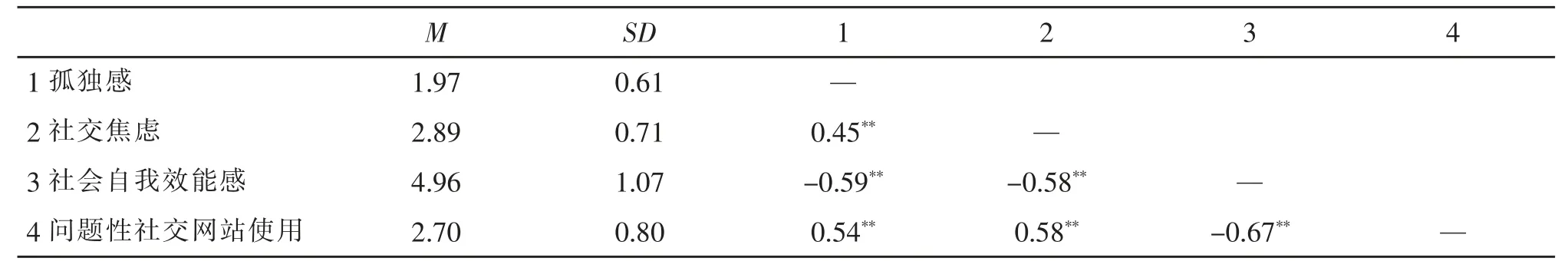

4.3 描述性统计与相关分析

由表2 可见,孤独感与社交焦虑的正相关关系显著(p<0.01),孤独感与社会自我效能感的负相关关系显著(p<0.01),孤独感与问题性社交网站使用的正相关关系显著(p<0.01),社交焦虑与社会自我效能感的负相关关系显著(p<0.01),社交焦虑与问题性社交网站使用的正相关关系显著(p<0.01),社会自我效能感与问题性社交网站使用的负相关关系显著(p<0.01)。

表2 描述性统计与相关分析

4.4 各变量回归分析

由表3 可知,孤独感显著正向影响社交焦虑(β=0.54,p<0.01),即高孤独感更容易导致社交焦虑;孤独感显著负向影响社会自我效能感(β=-0.45,p<0.01),高孤独感的个体对自己的社交能力更加不自信;孤独感显著正向影响问题性社交网站使用(β=0.16,p<0.05),高孤独感的个体在使用社交网站时更容易出现问题;社交焦虑显著负向影响社会自我效能感,存在社交焦虑的个体的社会自我效能感更低(β=-0.45,p<0.01);社交焦虑显著正向影响问题性社交网站使用,即高社交焦虑的个体更容易出现问题性社交网站使用(β=0.31,p<0.01);社会自我效能感显著负向影响问题性社交网站使用,即低社会自我效能感的个体更容易出现社交网站使用问题(β=-0.45,p<0.01)。

表3 变量间关系的回归分析

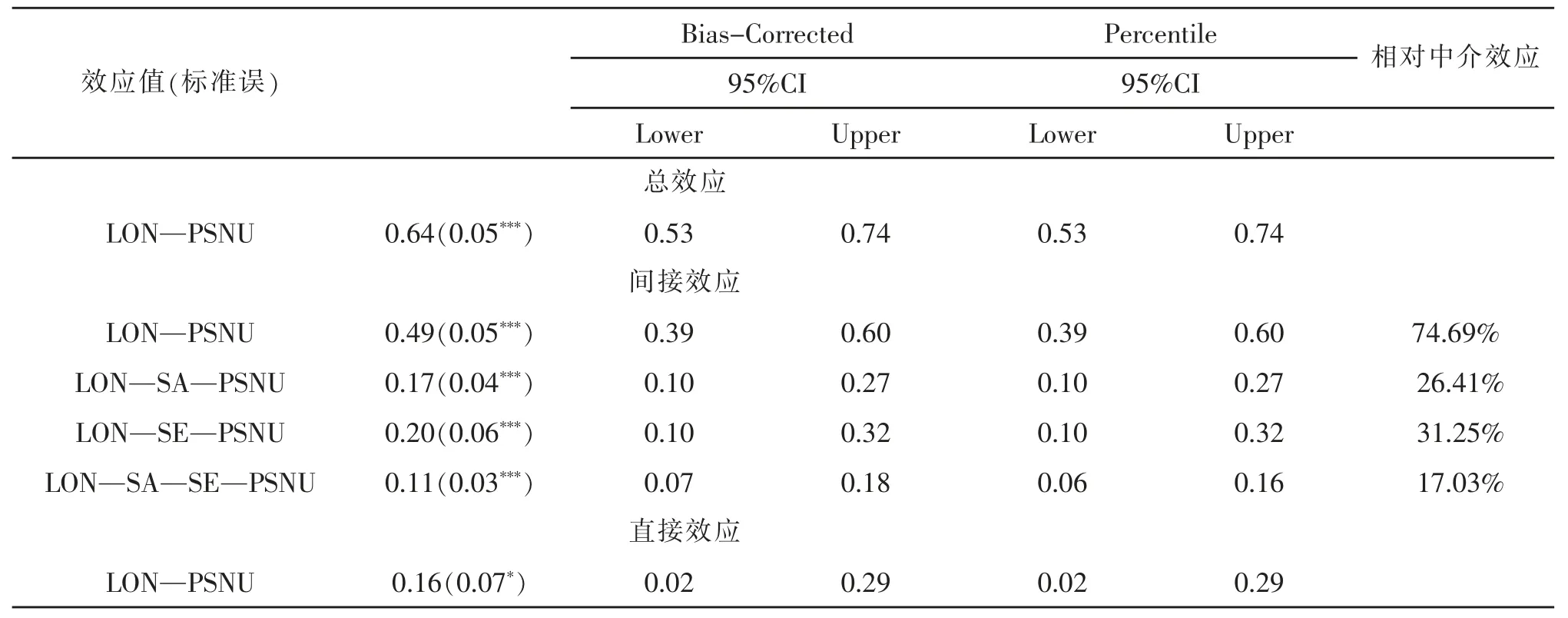

4.5 链式中介效应检验

采用Hayes 编制的SPSS 宏程序,用Bootstrap法验证社交焦虑与社会自我效能感的链式中介作用,结果见表4。由表4 可知,孤独感对问题性社交网站使用影响的总效应值为0.64,由于其95%置信区间的上限和下限都不包括0,说明孤独感对于问题性社交网站使用的影响是显著的。间接效应的值为0.49,由于间接效应的95%置信区间的上限和下限也都不包括0,说明间接效应是显著的,社交焦虑和社会自我效能感的中介作用可以解释总效应值的74.69%。中介效应具体来说包括三条路径:一是孤独感通过社交焦虑影响问题性社交网站使用,该条路径的95%置信区间的上限和下限不包括0,说明社交焦虑的中介效应显著,可以解释总效应值的26.41%;二是孤独感通过社会自我效能感影响问题性社交网站使用,该条路径的95%置信区间的上限和下限不包括0,说明社会自我效能感的中介效应显著,可以解释总效应值的31.25%;三是孤独感通过社交焦虑和社会自我效能感的链式中介影响问题性社交网站使用,该条路径的95%置信区间的上限和下限不包括0,说明链式中介效应显著,可以解释总效应值的17.03%;

表4 中介效应分析

5 讨论与结论

5.1 孤独感与问题性社交网站使用

由数据可知,孤独感对问题性社交网站使用具有显著的正向影响。第一,根据马斯洛的需要层次理论,归属与爱的需要位于第三层,是人与生俱来的需要,个体需要与其他人建立起情感上的联系,不愿孤立地存在于社会中。第二,孤独感是一种消极的体验,处于消极情绪中的个体的行为会受到影响。体验到孤独感的大学生,为了弥补缺失的归属需要,容易选择社交网站这种线上方式来扩展自己的社交圈子。他们有可能在互联网上获得归属需要,即使无法获得,这也是他们摆脱或替代现实的一个途径,因此会更加专注于他们的在线活动,在使用社交网站方面出现问题。同时,以目前的互联网发展水平以及手机的普及程度,大学生很容易了解并使用社交网站。大学生使用社交网站的另一个重要动机是“打发时间”,但是这可能导致自我管理的缺陷(Henricks et al.,2021)。这一动机会使大学生消耗更多的时间使用社交网站,但他们只是去浏览,而没有真正拓宽自己的交友面,这便是一种对社交网站的过度使用。

5.2 社交焦虑的中介作用

数据显示,孤独感对问题性社交网站使用的影响一部分是通过社交焦虑的中介作用产生的,孤独感除了直接影响问题性社交网站使用,也会通过社交焦虑间接影响问题性社交网站使用。这表明大学生在使用社交网站方面是否出现问题,与他们是否存在社交焦虑有很大关系。高社交焦虑的个体会因为外部评价而害怕甚至回避正常的社会交往。孤独感强的大学生感到在现实中缺少朋友,很难与其他人建立良好的社会链接,这种挫折感会使他们产生社交焦虑,而社交网站作为一个基于互联网的线上平台,为大学生提供了一种更有安全感的沟通方式和交往途径。这些大学生为了缓解社交焦虑,愿意选择这种方式,在虚拟的网络中寻找归属感,因此他们也会更加依赖社交网站。

5.3 社会自我效能感的中介作用

除了孤独感的直接影响和社交焦虑的中介作用之外,孤独感也会影响社会自我效能感进而影响问题性社交网站使用。社会自我效能感是一种信念,一种认知,会影响个体的社交行为。它是动态的而不是静态的,是可以变化的(Bandura et al.,1997)。社会自我效能感高的大学生相信自己能够与他人进行有效的交往和互动,他们也就愿意主动去做,也就更容易建立一段关系;反之,社会自我效能感低的大学生不够自信,不敢去主动交流,也就不容易与他人建立联系。处于孤独体验中的大学生会由于现状而对自己的社交能力不自信,不愿意与他人接触,而社交网站提供了一个相对安全的场所,在这里不像线下面对面那么直接,又能满足他们的社交需求,因此他们更愿意使用社交网站,也更容易出现问题性的使用行为。

5.4 社交焦虑、社会自我效能感的链式中介作用

社交焦虑和社会自我效能感的链式中介作用也是孤独感影响问题性社交网站使用的重要机制。在Davis(2001)提出的成瘾理论的“认知-行为”模型中,近端因素和远端因素是导致问题行为的两种不同因素。社交焦虑可以归类为远端因素(滕雄程等,2021),社会自我效能感可以归类为近端因素。社交焦虑越高的大学生越抵触社交活动,他们也会因此更加怀疑自己的社交能力。为了满足自己的社交需求,他们愿意选择更加安全也更加便捷的线上平台,也就是各类社交网站。网络可以帮助他们满足需求或者逃避现实,因此他们更容易沉迷其中,出现各种问题。

综上所述,得到如下研究结论:大学生孤独感和社交焦虑正向预测问题性社交网站的使用,社会自我效能感负向预测问题性社交网站使用;大学生孤独感正向预测社交焦虑,负向预测社会自我效能感;社交焦虑负向预测社会自我效能感;在孤独感对问题性社交网站使用的影响中,社交焦虑和社会自我效能感起到链式中介作用。

6 研究启示

本研究的发现对教学管理实践有一定的借鉴意义,即减少大学生的问题性社交网站使用,可以从以下两方面着手。

首先,重视大学生健康的情绪体验。当大学生认为自己是孤独的,他会觉得自己的社交方面可能出现了一些问题,从而产生社交焦虑,进而对自己的社交能力产生怀疑、降低信心,这时他们会倾向于在线社交。一方面,他们将线上的社交变成了逃避现实的出口;另一方面,线上的形式确实可以起到保护自我的作用,甚至帮助他们交到一些朋友。这个时候他们就会更加逃避现实中的交往,转而投入更多的时间在社交网站上。由此可见,消除大学生的孤独感、焦虑情绪,以及提升其社会自我效能感是克服大学生过度依赖网络的一个重要途径。

其次,培养大学生健康的情绪及生活方式。一是用丰富多彩的活动填满大学生的生活。学校可以通过落实到院、系、班的方式,定期举办线下交流活动,活动形式可以丰富一些,并且设置奖励吸引学生参与,让学生的课余时间有更多的选择,从而达到减少问题性社交网站使用的目的。二是重视大学生心理健康水平的监控。学校可以定期筛查,对于孤独感较高的个体,可以通过点对点的方式,招聘志愿者与这样的同学沟通和交流。三是充分发挥学校心理辅导机构的作用。学校应该加强心理疏导工作,帮助学生树立正确的认知,降低其社交焦虑水平。四是培训大学生的社交技能。许多学生的社会自我效能感低首先是因为他们不知道该如何去社交,学校可以从这个角度出发,开设相关的课程及讲座,帮助学生提升社交技能。当大学生从社交中得到的正反馈增加,他们的自我效能感自然就会提升,自然不会过于依赖线上社交的方式,从而减少问题性社交网站使用。