童年、新年,滚一滚都是好“年”!

全文图片源自中信出版社图书《滚大冰》 ,绘图 :赵燕

世间万物都有个根。在作家李谦看来,她的根在东北,在东北的年味里。

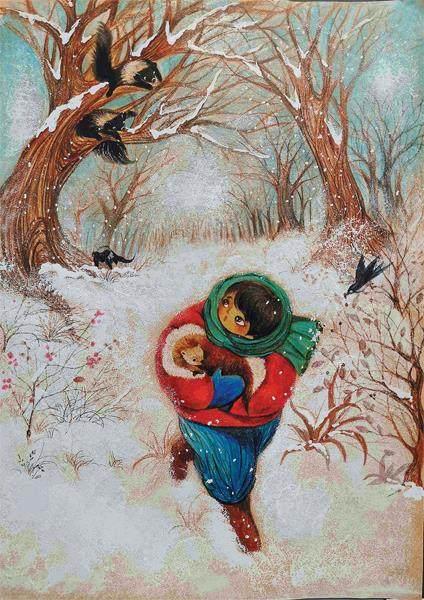

她把儿时的春节,写进了童书《滚大冰》里,那是一场孩子的欢乐之旅、大人的寻根之旅, 打动了很多成年人。

童年会过去,但暖意会永存。这个春节,我们这些“大孩子”,不妨打开《滚大冰》,去体验东北传统又新鲜的年俗:蒸豆包、滚大冰、送灯、挂灯笼……可能读着读着,耳畔就会传来鞭炮声、童谣声、嬉闹声、东北二人转的小调声……

味觉往往承载着一个人的“根记忆”。我一直觉得,春节永远和美食有关,酸菜饺子、杀猪菜、小鸡儿炖蘑菇、炖鱼、豆包……传说中的“年”,只是虚造的神兽;吃,才是实实在在的幸福。

小时候的年味,是从豆包开始的。过了农历腊月初八,喝完腊八粥,就准备蒸豆包了。黄面皮儿,红豆馅儿,黏糯香甜,豆包是干粮,也是零嘴,更是回家过年的诱惑。哪个东北人没有腊月里等在灶台旁盼着妈妈做的热腾腾豆包出锅的回忆?

过年,屯子里人口多,吃得多,要蒸很多豆包,少则几百个,多则上千个。所以做豆包是一个集体活动,年前,街坊邻居齐上阵,轮流去某一家帮忙。今天我去张三家包,明天去李四家包,张三李四家的包完了,他们就到我家帮忙包。屋子里面很暖和,小媳妇、大姑娘、老婆子坐一个炕,有说有笑地包豆包,还没到过年,年的氛围已经起来了。

做好的豆包,要放到大铁锅里面蒸,锅咕嘟咕嘟冒着白烟,嘴馋的孩子就在旁边馋巴巴儿地等着。豆包蒸好之后,先给心急的小孩吃个热乎的,剩下的要马上拣出来,搁到盖帘上,摆在外面速冻。东北的冬天,零下三十度是常态,院子就是天然大冰箱,豆包很快就冻硬了。冻好后,把豆包装到大缸里,搁雪埋上,想吃的时候,拿出来热热就行。

大家可以想象一下那个场景:一大群女人,盘腿坐在火炕上叽叽喳喳没完没了,她们攥着豆馅儿、包着粘豆包、摆着盖帘儿……那场景让我感到,食物只有浸在人间烟火中,才更有滋有味。包豆包时那种单纯的快乐,我长大后走哪儿都忘不了,邻居家烫屁股的火炕,总能在心中烘热某个时刻。

后来,我家搬到城市,物质丰富,想吃什么就吃什么,平时吃的和过年吃的是一个水准,但离开了美食的牵挂,年味越来越淡。

再后来,我妈妈离世了。好多年,我都怕过年,一到过年,就会想起妈妈,想起以前热热闹闹的日子。

說伤感了,我再聊点开心的吧。

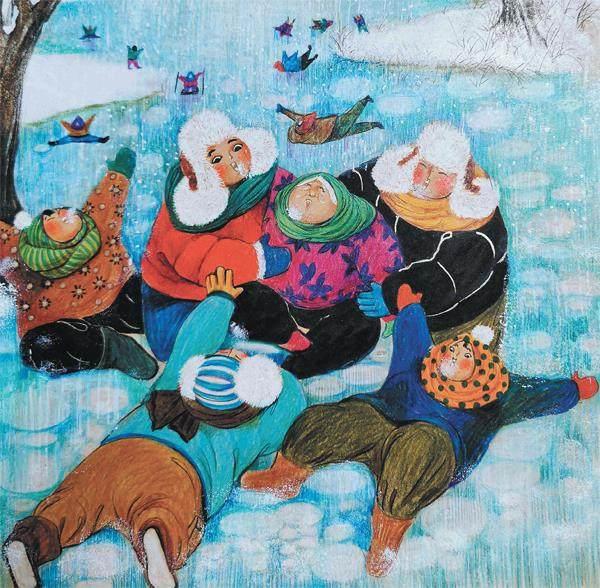

小时候,我最期待正月十五元宵节去“滚大冰”。啥是滚大冰?就是男女老少去冰上滚来滚去。这是我们屯子里最重要的祈福仪式。

我还记得小时候唱的“滚大冰”的儿歌——“正月十五走百病,左咕噜右咕噜”,咕噜就是“滚”。甭管你是德高望重的老先生,还是普通农村老太太,正月十五那天,都要躺到结冰的河上咕噜两下子。

现在回忆起来,每年元宵节的晚上,只能用“沸腾”来形容。

正月十五,吃完元宵,看着天色,太阳落山了,全屯子家家户户大门敞开,男女老少缕缕行行(东北方言,形容成群结队)地出来,往村口的河套(河流弯曲成大半个圏的河道)走去。人们带着这些天吃猪肉饺子、杀猪菜积蓄的热量,去冰上滚一滚,走百病,也消消刚吃完的甜糯元宵,抛开一切拘束,乐呵乐呵的,享受这个有趣的年俗。

滚大冰,孩子更开心。平时躺地上打个滚,大人就会说没规矩,尤其是小姑娘,肯定会被大人唠叨,说没个丫头样儿。但在这一天,随便滚,咋滚都行,咕噜咕噜走百病嘛,滚够了,在冰上滑冰,跟小伙伴们追逐打成一团。对于孩子来说,滚大冰,是一个大胆疯玩、释放天性的活动。

滚大冰的年俗,是从几百年前的满族人居住地盛行起来的,人滚,马也滚,把家里的马拉到冰上打一个滚,这一年,马就不生病了。东北移民多,文化大杂烩,各族人融合到了一起,习俗也融合到了一起。

滚大冰,也叫滚百病,就是百病全消。每年元宵节,甭管这一年过得怎样,我奶奶都要带着孩子、孙子去冰面滚一下。我对我奶奶有深厚的感情,老太太是个一米七的大高个,身材丰壮,浓眉大眼,很漂亮,她年轻守寡,一个人拉扯着几个孩子,几十年来撑持着家庭的一切。

我奶奶后来脑中风,走路不稳,正月十五还颤颤巍巍地去滚大冰,这是她的过年仪式,也是她的一口精神气儿。我还记得,瘦小的母亲费力又小心翼翼地搀扶着她(婆媳俩关系特别好),往村口河套方向走,那场景在我心里留下了极其神圣的印象。

每一年元宵节的夜幕落下,一闭上眼睛,奶奶滚大冰的画面,就会浮现在我眼前。

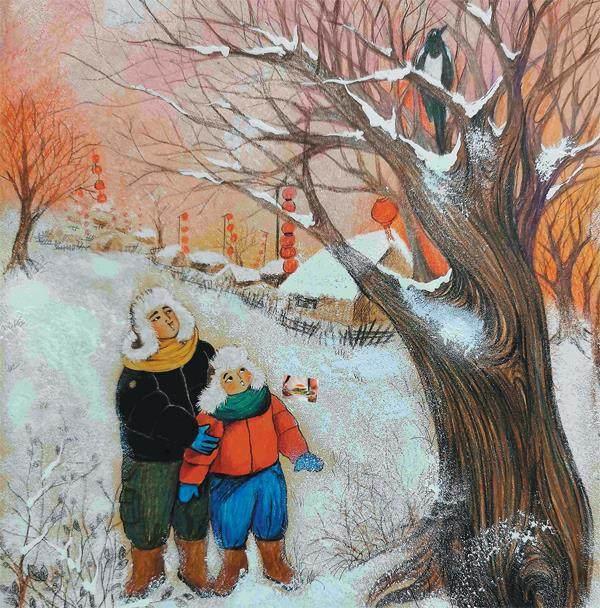

没给过世的亲人送灯,那不是一个完整的正月。

滚完大冰,人们用还带着雪渣的身子去点灯。用锯末、米糠拌上柴油,每隔几米远堆一个小堆,一堆一堆点起来,从家门口到祖坟,从阳宅到阴宅,一盏一盏,像一条条曲曲弯弯的小路似的。

每家都要点,即便老家没人住了,过年也要回去,贴对联,送灯。为逝者送灯,也是为了告诉大家,这个坟头的人不孤独,他有亲人惦记呢。

有一年,我们不在屯子过年,还拜托同村的大爷,在他们家送灯的时候给我家也送上,从我们家门前点上灯,一直通到我妈的坟前。不能说我们没回去,就没人接妈妈回家了,这不行。

给故人送灯,是东北独有的习俗。这块黑土地上的人认为,送灯可以照亮故人在那一边的路,起码让他们在正月十五这天不再漆黑寒冷。我们这边亮亮堂堂地过,那一边的亲人也要亮亮堂堂地过,让他们沿着这一条用火光照亮的光明之路,回家过年。

在这个习俗里面,我感受到的只有温暖、明亮,一点都不哀伤。看了动画片《寻梦环游记》后,我意识到家乡的送灯和墨西哥的亡灵节存在着某种契合,思念故人,不一定是伤感的,可以是温暖的。

我儿子这代年轻人,老说年味淡,好像过年都没什么期盼了,但我还是期盼的。对联贴起来、花灯挂起来的时候,回忆就会带着我,飞到童年里的春节。在那里,我永远是个丫头,火炕,烧得热乎乎的,等我回去盘腿坐着唠嗑,冻梨瓜子花生往我手里塞;邻居哥哥姐姐带我杀鸡做鱼做豆腐偷吃猪头肉;天黑爸爸去送灯的时候,邻居老奶奶就让我在她那儿吃热豆包吃花生糖……童年时的春节记忆,能让人甜一辈子。等长大了,在一年又一年的前行路上,哪怕刮风下雨,心里也揣着小火苗,记着回家的路。

这十几年来,我都是一个人在家,清清静静地过年,可享受了。除夕夜,我开始复盘,这一年出版了几部书,看了哪些电影……都要形成书面的记录。大年初一,开始做新一年的规划,要去哪几个地方采风,还有哪些题材感兴趣,想读什么书,作品构思等等,清清楚楚地写在记事本里。一个人过年,这是我自己的庆祝方式,我很喜欢。每一年,都看得到自己的进步。

2024年的春节,我要和娘家人一起过。弟弟乔迁到大房子,全家要庆祝一下。我是个生活低能儿,家里水电修理跑腿,总是弟弟妹妹帮忙多,他们让我必须回去过年,那我肯定得答应。

2023年我得到了很多奖,有中国作协的先进个人奖,有吉林省政府的长白山文艺奖,还有“长江杯”现实主义儿童长篇小说大赛二等奖……说这些不是为了显摆,而是我爸年纪大了,爱拿我的奖状证书跟亲戚朋友们瞎嘚瑟,他让我把2023年获的奖全拿回去。我说奖金我也带回去,春节我做东。

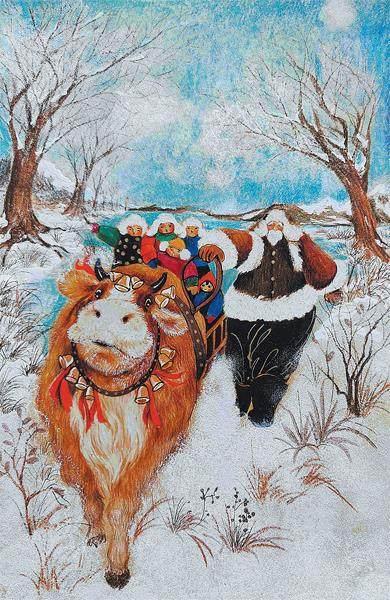

一个不够,我至少得推荐俩。 第一个是二道白河小镇,那就是中国的“瑞士达沃斯”小镇,丹麦呀,挪威呀,阿尔卑斯山脚下那些小镇,都不如它景色美,而且那里温度适宜、民宿便宜,去啥瑞士,听姐的,去二道白河!第二个是二合雪乡,要感受纯正东北年味,就来这里,滑冰滑雪、大秧歌、粘豆包、冰灯、狗拉雪橇、马拉爬犁……全都有!传统东北菜,味地道量又足,当地政府还控价,要想体验我们东北人的年,就选二合雪乡!

东北

吃起来、乐起来

李谦。吉林省长春市人,中国作家协会会员,曾获第十四届中国民间文艺山花奖、吉林省长白山文艺奖等奖项,代表作品有《滚大冰》《与虎为邻》《熊和女孩》《大风口》等。