近场爆炸下波纹双钢板混凝土组合墙板的损伤破坏及抗爆性能

赵春风,张 利,李晓杰

(1.合肥工业大学土木与水利工程学院, 安徽 合肥 230000;2.大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室, 辽宁 大连 116024)

钢筋混凝土墙板因其技术成熟、成本较低等优点被广泛应用于早期的抗冲击和抗爆设计中。Zineddin 等[1]通过低速冲击试验,研究了不同配筋率下钢筋混凝土板的动力响应和破坏模式。随着抗冲击和抗爆设计要求的不断提高,学者们在新材料和组合结构方面做了大量的研究。Wu 等[2]通过近场爆炸试验和数值模拟,研究了聚脲对普通钢筋混凝土板抗爆性能的增强作用。李圣童等[3]研究了钢筋混凝土梁板组合结构在长持时远爆冲击波荷载作用下的动力响应及毁伤形态,通过试验获得了梁板组合结构的破坏形态和背爆面中心点位移变化,利用有限元软件对组合结构的动态响应过程进行了数值模拟研究。方志强等[4]通过广角X 射线衍射仪、差示扫描量热仪和扫描电子显微镜测定了聚脲喷涂钢筋混凝土板的接触爆炸试验,研究了T26 抗爆型聚脲的力学强度、分子结构及热性能。近些年,单、双钢板剪力墙组合构件和弧形双钢板剪力墙组合构件是研究较多的抗侧力、抗冲击及抗爆构件。姜策等[5]通过数值模拟研究了聚脲/铝分层复合结构的抗爆性能。Wang 等[6]提出了一种新型加强型钢-混凝土-钢组合板,通过冲击试验研究了其破坏模式、抗冲击力和位移响应,揭示了混凝土厚度、钢板厚度、加筋板对组合板动力响应的影响。赵春风等[7-8]研究了在接触爆炸荷载作用下单钢板混凝土剪力墙和双钢板混凝土组合板的动态响应、破坏模式和抗爆性能等,基于非线性有限元程序ANSYS/LS-DYNA,研究了组合墙板的损伤模式、跨中最大挠度等,并与试验结果进行了对比分析,验证了有限元分析模型的准确性和适用性。赵春风等[9]还研究了近场爆炸作用下弧形双钢板混凝土组合板的损伤模式、跨中位移变化规律以及各部分耗能状况,对比分析了3 种不同连接件组合板的损伤机理及耗能状况。

波纹钢板具有较强的耐撞性、较好的冲击防护能力和出色的能量吸收能力,已广泛应用于建筑围护结构中,如屋顶和墙壁的包层[10]。同时波纹金属板作为夹层板具有较好的刚度、稳定性、抗冲击性能和抗爆性能,被广泛应用于航空航天、汽车、海军和建筑工业中[11-13]。杨程风等[14]研究了底部单面波纹钢板加固钢筋混凝土板在不同接触爆炸载荷下波纹钢板跨中位移的变化规律,并给出了一定适用范围内板跨中位移和炸药质量的经验公式。Lu 等[15]研究了钢板-混凝土-波纹钢板组合板在冲击荷载下的动态响应,分析了波纹钢板高度、钢板厚度、连接件间距和混凝土强度对组合板冲击响应的影响。Yazici 等[16]通过试验和数值模拟研究了不同形态的填充泡沫波纹板在平面爆炸载荷作用下的变形、传递冲击和能量吸收的机理。Ahmed 等[17]数值评估了在夹层板中使用波纹编织形状作为新的核心拓扑结构来抵抗爆炸载荷的有效性。

波纹双钢板-混凝土组合墙板(concrete-infilled double steel corrugated-plate wall,CDSCW)是一种新型抗侧力构件,波纹双钢板通过连接件与混凝土连成整体构件。相对于传统钢筋混凝土平板和平面双钢板-混凝土组合墙板(profiled double-skin composite wall,PDSCW),CDSCW 能充分发挥钢材的抗拉性能和混凝土的抗压性能,平面外抗弯刚度和承载能力得到大幅提升,具有很好的延性、耗能能力以及抗震性能。Wang 等[18-19]介绍了T 型截面CDSCW 的截面强度设计方法,通过试验和数值模拟研究了轴压和弯矩联合作用下墙板的破坏机理和截面强度,并给出了T 型截面CDSCW 的弹性屈曲荷载、弯曲屈服以及弯曲扭转屈曲的界限。

目前,针对CDSCW 的抗爆性能及抗爆设计方法的研究较少。本研究拟开展混凝土、波纹钢板材性能试验以及CDSCW 的近场爆炸试验,分析近场爆炸下CDSCW 的损伤特性和动态响应,利用有限元软件ANSYS/LS-DYNA 分别建立CDSCW 和PDSCW 的有限元模型,对比研究其抗爆能力,并分析混凝土厚度、钢板厚度、炸药量对近场爆炸下CDSCW 损伤破坏及抗爆性能的影响规律。

1 试 验

1.1 试验概况

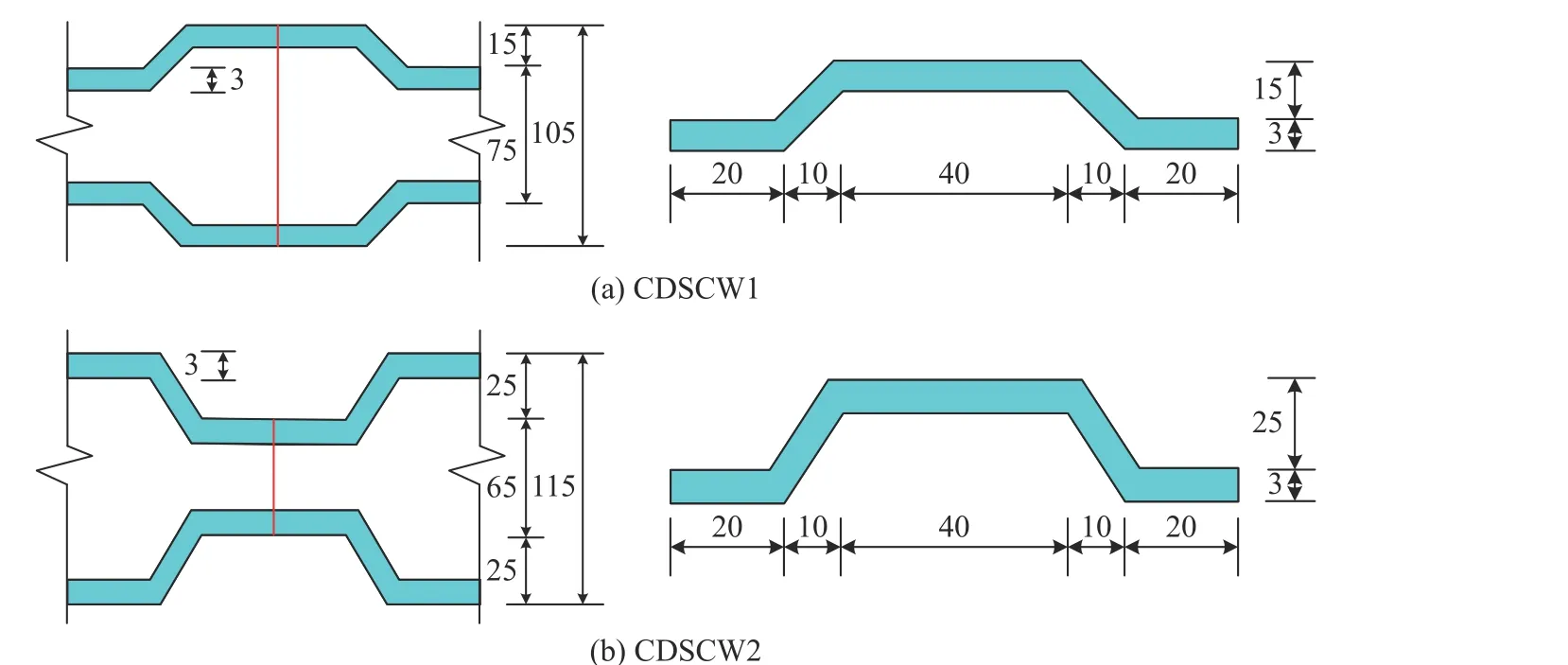

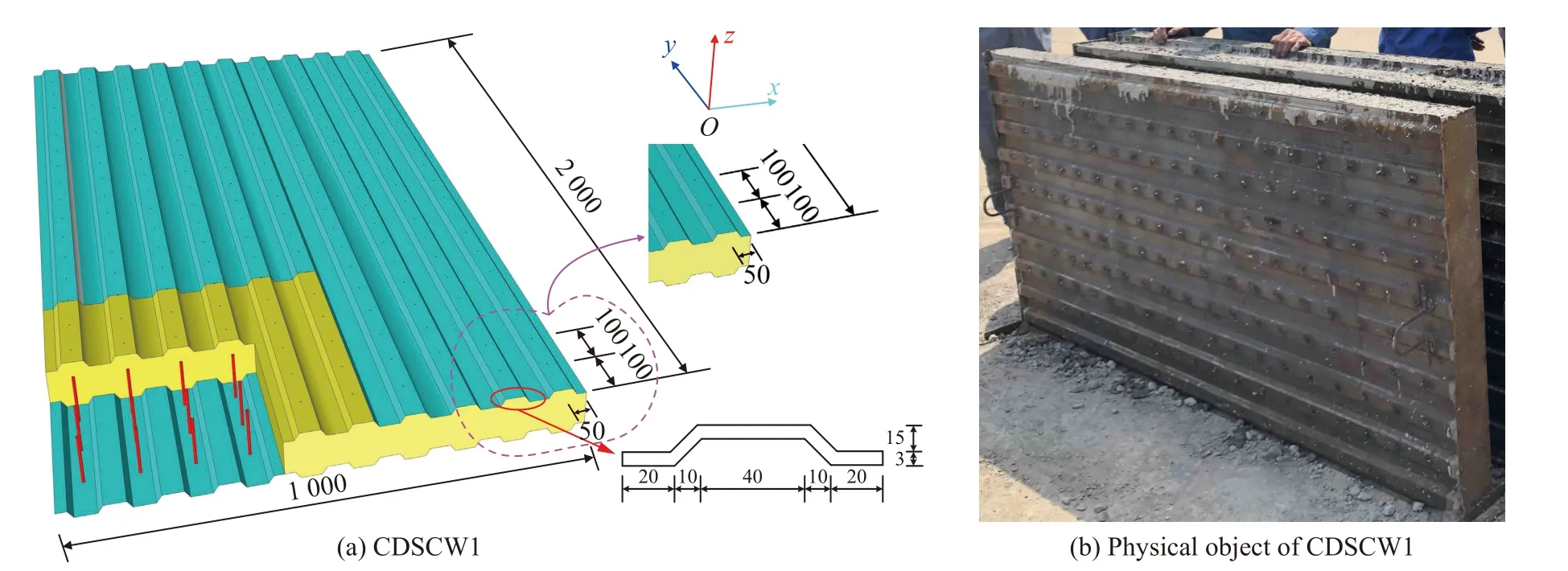

根据JGJ/T 380—2015《钢板剪力墙技术规程》[20],设计和制作了CDSCW,2 个试件模型分别为CDSCW1、CDSCW2,试件截面形状及尺寸见图1,换算成等量混凝土PDSCW 板厚度twc=90 mm,满足JGJ/T 380—2015 中25≤twc/tsw≤100 的要求(tsw为单钢板厚度)。CDSCW1 的平面尺寸及栓钉布置见图2,CDSCW2 与CDSCW1 的平面尺寸及栓钉间距相同,CDSCW2 的栓钉布置在上下波纹钢板波谷与波谷对齐处。采用C40 混凝土,同时制作3 个150 mm×150 mm×150 mm 混凝土标准试件,并进行抗压试验,混凝土的抗压强度均值为52.4 MPa。钢板采用Q345 压型钢板,切割3 个钢板试件进行材性试验,试件弹性模量均值为208.41 GPa,屈服强度均值为367.33 MPa,抗拉强度均值为462 MPa。

图1 CDSCW 的截面(单位:mm)Fig.1 Cross-section of CDSCW (Unit: mm)

图2 CDSCW1 的平面布置及实物(单位:mm)Fig.2 Layout and physical objects of CDSCW1 (Unit: mm)

1.2 试验布置和仪器

为了获得测点处的爆压和CDSCW 下钢板中心点的位移响应,对CDSCW 进行近场爆炸试验,试验布置和仪器如图3 所示。试件放置在2 个钢制三脚架上,炸药通过木质三角架悬挂于试件中心正上方,压力传感器布置于距离爆炸中心5 400 mm 处。爆炸后,测量试件的跨中残余位移。采用5 kg TNT 进行近场爆炸,炸药中心距离试件中心顶点约650 mm。

图3 试验布置Fig.3 Experiment setup

1.3 试验结果及分析

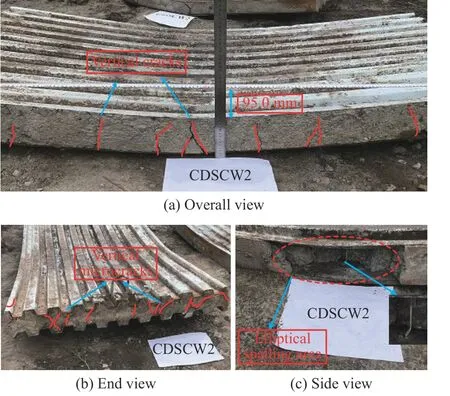

选取下钢板中心点残余位移、试件侧面混凝土弯剪裂缝、混凝土脱落及飞溅等评估试件的抗爆性能,该判定标准已被李忠献等[21]、Wang 等[22]和赵春风等[7-9]证实并广泛应用。图4 显示了试件CDSCW1 的损伤破坏。由图4 可知,试件CDSCW1 的损伤沿纵向(y方向)和横向(x方向)中心线基本对称,爆炸后,试件凹向弯曲变形,跨中侧面混凝土出现一条较大的竖向裂缝,裂缝的密度和宽度从跨中向两端逐渐减小(见图4(a))。在试件迎爆面切割一个280 mm×150 mm 的区域,可以清晰看出,试件沿纵、横方向出现交错裂缝,在爆炸作用下混凝土受压破坏形成横向裂缝,在拉伸波作用下混凝土受拉破坏形成纵向裂缝(见图4(b))。试件的跨中残余位移为120.0 mm(见图4(c)),爆炸后试件的整体性完好,仍有持续承载能力。

图4 CDSCW1 的损伤破坏Fig.4 Damage of CDSCW1

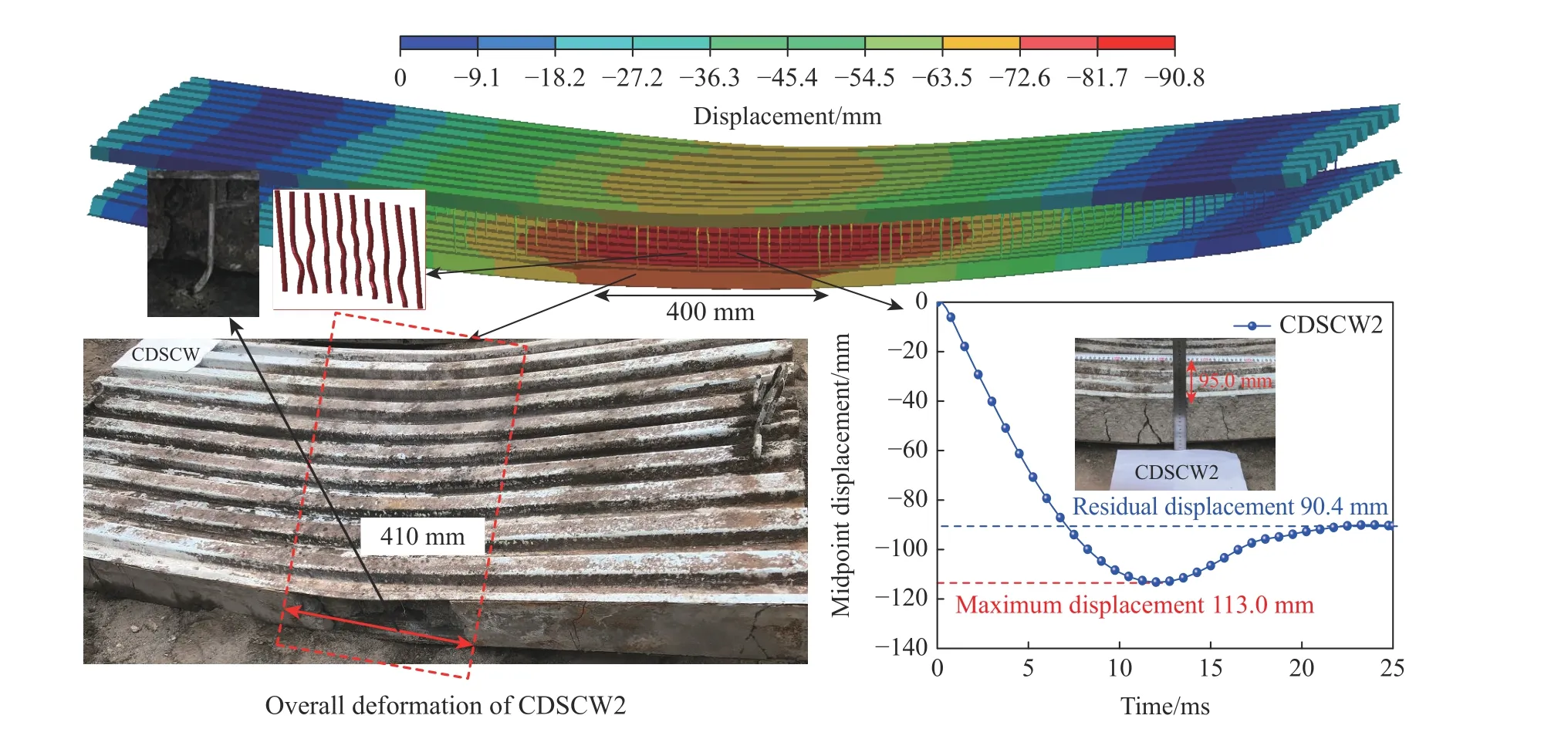

图5 CDSCW2 的损伤破坏Fig.5 Damage of CDSCW2

综上所述,近场爆炸作用下,试件CDSCW1 和CDSCW2 的整体变形基本一致。CDSCW1 的跨中混凝土裂缝宽度大于CDSCW2,CDSCW1 的侧面混凝土竖向裂缝条数(8 条)多于CDSCW2(7 条),CDSCW1 的跨中残余位移是CDSCW2 的跨中残余位移的1.26 倍。由此可知,CDSCW2 的整体抗弯刚度大于CDSCW1,相同混凝土方量和构件尺寸(长、宽)下,增加波纹深度能有效提高CDSCW 的抗爆性能。相较于CDSCW1,CDSCW2 的波纹深度更大,截面惯性矩更大,因此抗弯刚度更大。

2 数值模拟

2.1 有限元模型

基于任意拉格朗日-欧拉(arbitrary Lagrangian-Eulerian,ALE)的有限元分析方法已广泛应用于结构抗爆性能分析[23]。ALE 方法需要建立空气欧拉网格,当模型较大时,计算的时间成本成倍增加,此外,计算精度受网格尺寸影响。CONWEP 程序采用关键字*LOAD_BLAST_ENHANCED (LBE)、*LOAD_BLAST_SEGMENT_SET 进行球形爆炸载荷加载,该方法只需要建立目标周围的空气域,冲击波可以通过压力加载层(ambient layer)传到目标体上。在空气域中,使用关键字*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID 进行流固耦合计算,采用关键字*CONTROL_ALE 定义环境压力。较常用的ALE 方法,该方法省去了部分空气网格,降低了计算量[9],对近远场计算有很大的帮助。

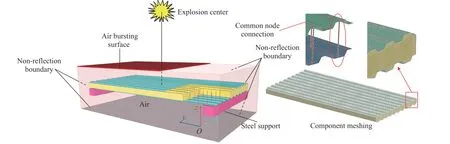

利用 ANSYS/LS-DYNA 非线性软件建立CDSCW 的有限元模型,如图6 所示。有限元模型采用长方体钢支座,钢支座底面采用固定约束,钢支座与波纹下钢板之间采用自动面面接触算法(*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE),模拟钢支座与试件之间的作用,与现场试验的边界条件一致。混凝土、支座、空气均采用SOLID164 单元划分,钢板采用SHELL163 单元划分,栓钉采用LINK160 单元划分。栓钉与上下波纹钢板采用共节点连接,通过关键词*CONSTRAINED_BEAM _IN_SOLID 嵌入混凝土中,空气域表面均采用无反射边界条件。LBE 算法[8-9,24-26]可以准确获得墙板在接触或非接触爆炸下的整体和局部响应,选择混凝土有效塑性应变云图分析试件损伤程度,该方法的有效性已被赵春风等[9]验证。

图6 有限元模型Fig.6 Finite element model

2.2 材料模型

K&C(Karagozian & Case)模型[27-30]被大量学者用于模拟混凝土在爆炸和冲击荷载下的损伤效应,为了反映混凝土在三轴拉伸作用下的应变软化、损伤和开裂,本研究中混凝土采用改进的K&C 模型[31]。空气、支座、钢板和栓钉分别采用*MAT_NULL[32]、*MAT_PLASTIC_KINEMATIC、*MAT_JOHNSON_COOK[29]、*MAT_PLASTIC_KINEMATIC 模型[9,33]描述。混凝土的主要材料参数[31]列于表1,其中:ρc为混凝土密度,fc为混凝土抗压强度,ft为混凝土抗拉强度,μc为混凝土泊松比,b1、b2和b3分别为控制压缩损伤缩放参数、控制拉伸损伤缩放参数和控制体积相应的损伤参数,λm为损伤函数峰值,α、αc和αd为屈服尺度因子常数。钢材采用Q345 钢:弹性模量Es=208 GPa,屈服强度fys=367 MPa,极限抗拉强度fts=462 MPa。连接件参数[9]:栓钉密度ρl=7.8 g/cm3,弹性模量E=200 GPa,泊松比μl=0.30,屈服强度fy=400 MPa。

表1 混凝土主要材料参数Table 1 Mechanical properties of concrete

2.3 收敛性分析

对有限元模型进行收敛性分析,以确定网格大小。通过大量模拟试验,得出以下结论:在支座与空气域的网格尺寸相同时,构件的网格尺寸小于空气域的网格尺寸的模拟结果较为可靠;数值模拟与实验之间的相对误差随着网格尺寸的减小而减小。试件的网格尺寸分别为5、6、8、10 mm,其他网格尺寸为10 mm 时,有限元模型计算得到的CDSCW1 跨中下钢板中心点位移-时间曲线如图7 所示。25.0 ms 时,网格尺寸分别为5、6、8、10 mm 时,CDSCW1 的跨中残余位移分别为112.0、109.0、78.3 和41.6 mm。综合考虑计算效率和精度,试件的网格尺寸采用6 mm,此时有限元模型计算得到的CDSCW1的残余位移(109.0 mm)与试验结果(120.0 mm)吻合较好(相对偏差为9.2%)。

图7 空间离散化分析Fig.7 Spatial discretization analysis

3 数值模拟验证及对比分析

3.1 数值验证

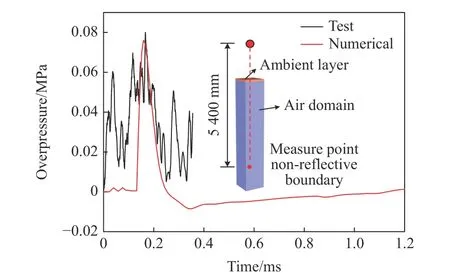

Henrych[34]在大量爆炸试验的基础上,得到了空中爆炸冲击波在不同比例距离下的计算公式

式中:pm为峰值超压;R=H/W1/3为比例距离,其中,H为爆距,W为TNT 当量。本研究中爆炸中心与压力传感器PCB 之间的距离为5 400 mm,比例距离R=3.158 m/kg1/3,由式(1)可得pm=0.072 MPa,与试验测得的峰值压力0.080 MPa(见图8)相差10%,说明试验所得爆压数据准确可靠。

图8 PCB 测点的压力时程曲线Fig.8 Pressure time history curve of measuring point PCB

为进一步验证数值模拟的合理性,以本试验为基础建立空气域有限元模型,模拟压力传感器PCB 处的压力时程曲线。如图8 所示,试验所测峰值爆压为0.080 MPa,数值模拟结果为0.076 MPa,相对偏差为5%,模拟结果与式(1) 的计算结果(0.072 MPa)相差4.17%,说明采用LBE 算法是合理的。

3.2 CDSCW1 的数值模拟结果分析

3.2.1 混凝土损伤分析

CDSCW1 的整体损伤如图9 所示。近场爆炸下,爆炸产生的压缩波首先到达上波纹钢板,随后迅速传播至背爆面,形成强拉伸波。强拉伸波使混凝土的塑性应变快速发展,混凝土从弯曲破坏过渡到支座处剪切破坏,背爆面跨中区域受拉层裂。最终混凝土在自由边跨中处受弯破坏出现一条较宽的竖向裂缝,裂缝附近区域混凝土与底部波纹钢板局部脱离,试件整体向下弯曲变形。

图9 CDSCW1 试件的整体损伤Fig.9 Overall damage of CDSCW1

CDSCW1 的混凝土损伤如图10 所示。25.0 ms 时,爆炸产生压缩波使试件整体向下弯曲变形,迎爆面跨中区域混凝土横向受压损伤;由于混凝土的抗拉强度低,随着拉伸波在试件中的传播,纵向沿波谷处出现2 条纵向贯通裂缝,其他波谷处混凝土受拉损伤,形成纵横交错损伤裂缝,与试验中CDSCW1 迎爆面280 mm×150 mm 矩形区域的十字形裂缝相对应;在两端支撑处内侧出现2 条较明显的横向剪切破坏。背爆面混凝土在跨中出现400 mm×1 000 mm 的矩形受拉破坏。在栓钉与混凝土连接处应力较大,混凝土损伤较严重。侵蚀算法导致混凝土破坏后单元删除,因此栓钉处有绿色小孔。在波纹钢板与栓钉的联合作用下,混凝土没有剥落或飞溅,较好地发挥了抗压性能,充分吸收了爆炸能量,有助于提高构件的整体抗爆性能。这与试验结果吻合较好。

图10 CDSCW1 混凝土的有效塑性应变Fig.10 Effective plastic strain of the concrete in CDSCW1

3.2.2 爆炸响应分析

CDSCW1 的变形如图11 所示。下钢板位移在108.6~120.7 mm 之间波动,大变形区域尺寸约460 mm×1 000 mm,与试验结果500 mm×1 000 mm 较接近。下波纹钢板中心点最大位移为121.0 mm,最终残余位移为109.0 mm,与试验值120.0 mm 相差9.2%,误差较小。造成差别的原因是:试验用试件CDSCW1 为非均匀材料,存在制作误差和原始缺陷;另外,有限元模型中栓钉与混凝土的滑移约束、下波纹钢板与支座的面面接触同实际情况有一定误差。试件整体变形趋势与试验结果吻合较好,爆炸后试件整体性完好,具有一定的持续承载能力。

图11 CDSCW1 的变形Fig.11 Deformation of CDSCW1

3.3 CDSCW2 的数值模拟结果分析

3.3.1 混凝土损伤分析

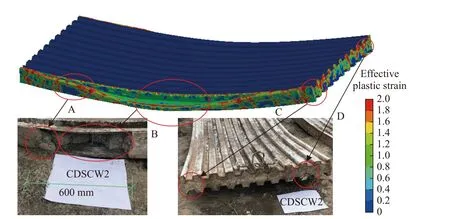

CDSCW2 的整体损伤如图12 所示。试件整体呈下凹弯曲变形,在平行于自由边的第1 个波谷处,混凝土产生竖向裂缝(图12 中A 区);在自由边一侧面跨中区域,混凝土脱落(图12 中B 区);在两约束端侧面,多条竖向裂缝(图12 中C 区和D 区)集中在波谷沿螺栓布置方向。竖向裂缝产生的原因是,爆炸后拉伸波在试件中迅速传播,在截面薄弱处混凝土受拉破坏。有限元模拟的自由边最外侧混凝土脱落情况比试验结果严重。试验中,钢板第1 个波峰处的内凹制作有误差,导致钢板对混凝土的约束变强。此外,钢材表面锈蚀造成钢板与混凝土之间的摩擦系数变大,约束加强。虽然钢板和栓钉对混凝土的实际约束比模拟强,但是这不影响试件整体抗爆性能评估。大药量爆炸作用下自由边混凝土极易脱落,碎片极易飞溅,因此宜用钢板覆盖等措施约束自由边裸露的混凝土,以限制混凝土脱落或碎片飞溅。

图12 CDSCW2 的整体损伤Fig.12 Overall damage of CDSCW2

如图13 所示,25.0 ms 时,CDSCW2 迎爆面混凝土在波峰处无明显损伤,波谷处混凝土跨中区域横向受压破坏,纵向混凝土受拉破坏,背爆面混凝土在跨中出现横向受拉破坏,纵向混凝土受拉损伤,支座处混凝土剪切破坏。相比CDSCW1,CDSCW2 的混凝土高度更高,抗压能力更强。因此,CDSCW2 迎爆面混凝土的损伤较轻,背爆面混凝土受拉破坏,但未形成CDSCW1 那样的区域性混凝土受拉破坏。

图13 混凝土有效塑性应变(CDSCW2)Fig.13 Effective plastic strains of the concrete (CDSCW2)

3.3.2 爆炸响应分析

CDSCW2 的变形如图14 所示。爆炸后跨中区域的混凝土损伤严重,沿栓钉布置方向和波谷方向(变截面处)的栓钉在混凝土中相互挤压后弯曲变形,下波纹钢板中心点的最大位移和残余位移分别为113.0 和90.4 mm,与残余位移试验值95.0 mm 相差4.8%。CDSCW2 整体下凹弯曲变形,近场爆炸作用后,跨中区域栓钉发生较大的塑性变形,但连接完好。CDSCW2 的整体变形较CDSCW1 小,其原因是混凝土受压区高度增加和截面尺寸改变引起试件抗弯刚度增加,提升了CDSCW2 的整体耗能和抗爆能力。

图14 CDSCW2 的变形Fig.14 Deformation of CDSCW2

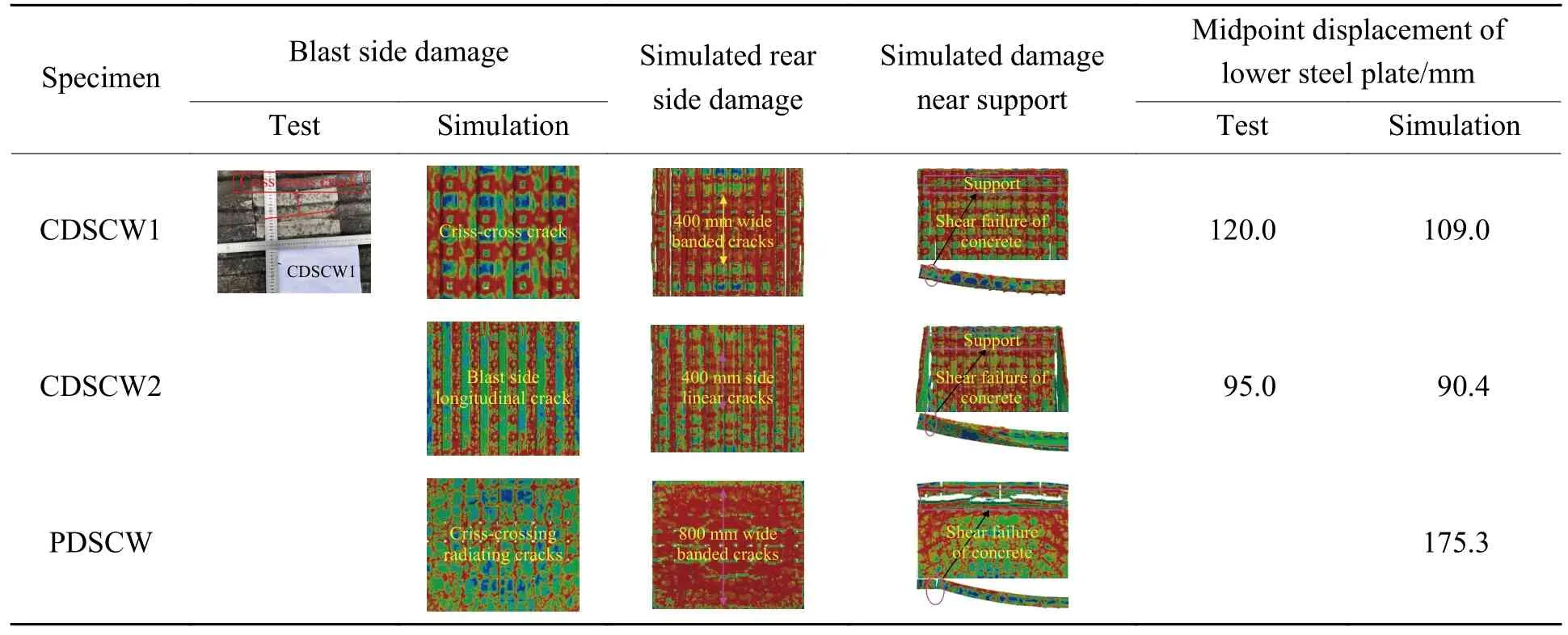

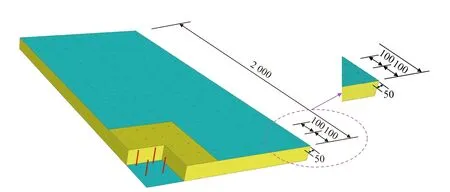

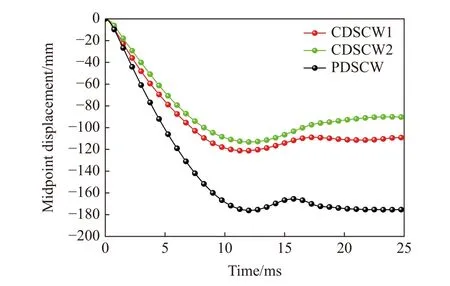

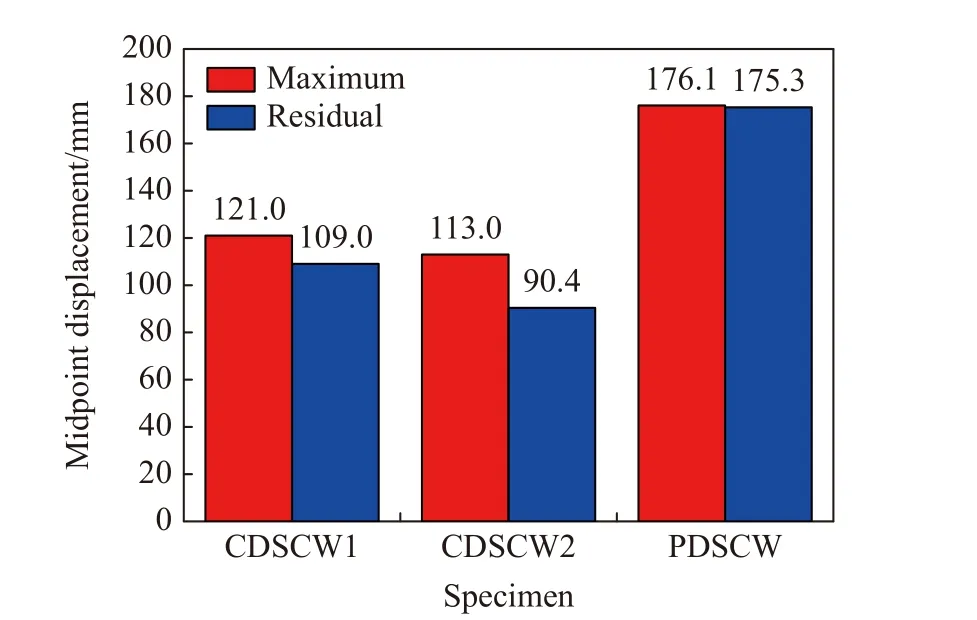

3.4 PDSCW 与CDSCW 的 对 比 分 析

建立PDSCW 模型,如图15 所示,组合板上下层钢板为平面,其余参数(包括长、宽、混凝土强度、混凝土方量、钢材型号、钢板厚度、栓钉强度及布置、爆距、药量等)均与CDSCW1 相同。图16 和图17对比了PDSCW 和CDSCW 的数值模拟结果。图18 为PDSCW 混凝土的塑性应变云图和前视图。从图18 可以看出,近场爆炸作用下,PDSCW 试件整体向下弯曲变形,栓钉变形超过有效塑性应变,上钢板脱离试件,试件整体的抗弯刚度和抗变形能力降低。迎爆面跨中区域混凝土横向受压损伤,纵向受拉损伤,形成纵横交错损伤裂缝,裂缝由中心向外辐射。背爆面混凝土的受拉带状破坏区域宽800 mm,为CDSCW1 和CDSCW2 的背爆面混凝土受拉损伤区域宽度(400 mm)的2 倍(见表2)。剪切破坏导致混凝土在支座处分离,PDSCW 整体破坏,无法继续承载,损伤程度远大于CDSCW。从图17 可以看出,下钢板中心点的最大位移和残余位移分别为176.1 和175.3 mm,相比CDSCW1,分别增加45.5%和60.8%,相比CDSCW2,分别增加55.8%和93.9%。综合以上分析,CDSCW 的抗爆性能远优于PDSCW。

表2 CDSCW 和PDSCW 的损伤对比Table 2 Damage comparison of PDSCW and CDSCW

图15 PDSCW 的平面布置(单位:mm)Fig.15 Plans of PDSCW (Unit: mm)

图16 CDSCW 与PDSCW 的跨中位移Fig.16 Midpoint displacements of CDSCW and PDSCW

图17 CDSCW 与PDSCW 的跨中最大位移和残余位移Fig.17 Maximum and residual midpoint displacements of CDSCW and PDSCW

4 CDSCW 参数分析

由第3 节分析可知,CDSCW 在近场爆炸下表现出较好的抗爆性能,虽然在跨中区域、横向和纵向混凝土薄弱处(波谷处)有明显损伤,但是依然具有很好的完整性和持续承载能力。选取混凝土厚度、钢板厚度、药量作为参数对CDSCW 的抗爆性能进行分析,并用背爆面波纹钢板中心点挠度作为指标评估抗爆性能[22]。

4.1 混凝土厚度

设混凝土最薄处厚度分别为65、75、85 和95 mm,其他参数与CDSCW1 相同,研究CDSCW 的下钢板跨中最大位移、残余位移以及混凝土损伤。由图19 和图20 可知,CDSCW 的下钢板跨中最大位移随混凝土厚度增加而线性减小。由图21 可知,增加混凝土厚度不能有效改善混凝土损伤。但随着厚度增加,混凝土的受压区高度也增大,混凝土受拉开裂和受压破坏都要消耗更多的爆炸能量,进而提高其抗爆性能。综合以上结果,混凝土厚度是影响CDSCW 抗爆性能的重要因素之一。

图19 不同混凝土厚度下CDSCW 的跨中位移-时间变化曲线Fig.19 Midpoint displacement-time curves of CDSCW with different concrete thicknesses

图20 不同混凝土厚度下CDSCW 的跨中最大位移和残余位移Fig.20 Maximum and residual midpoint displacements of CDSCW with different concrete thicknesses

图21 不同混凝土厚度下混凝土的有效塑性应变Fig.21 Effective plastic strain of the concrete under different concrete thicknesses

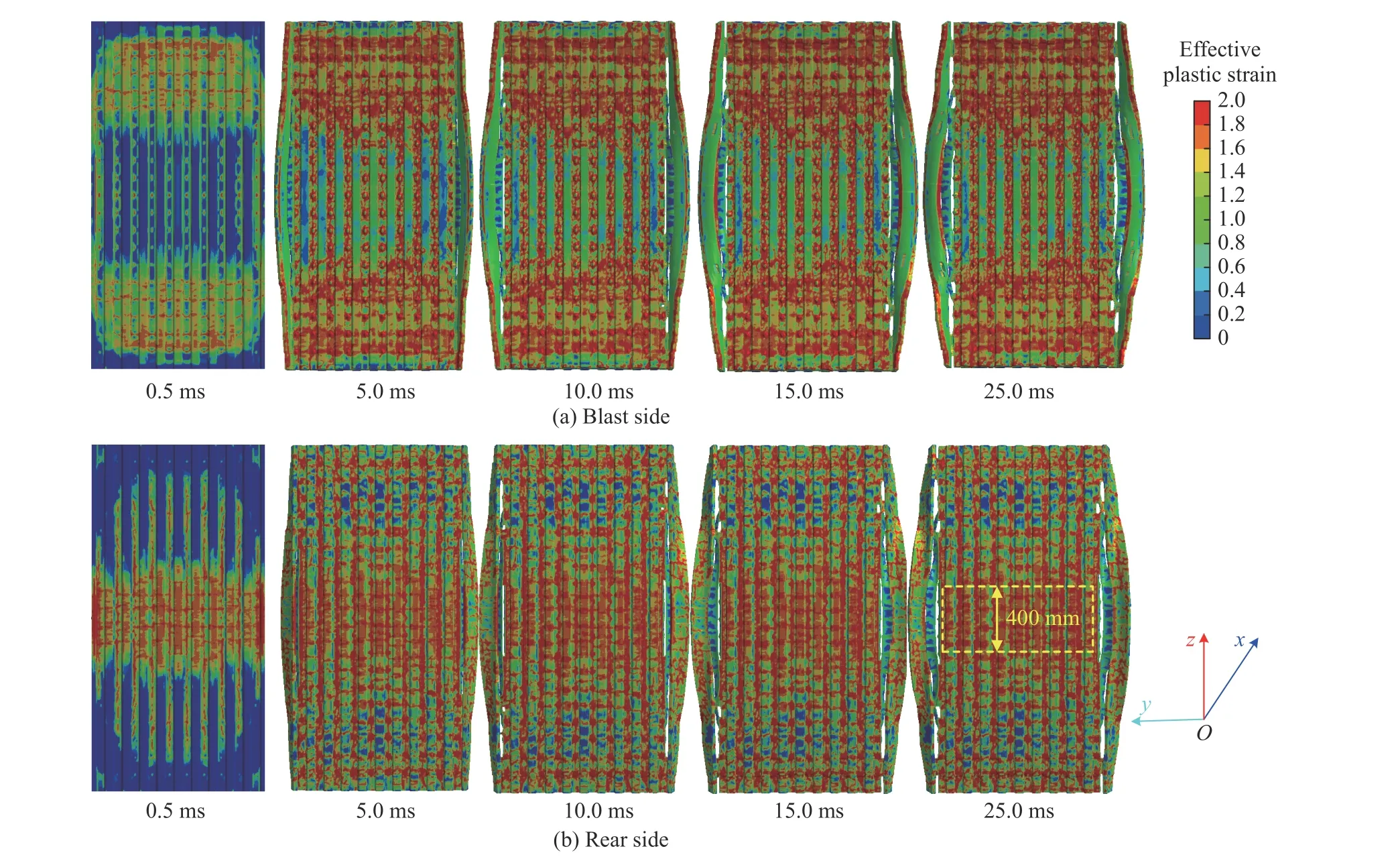

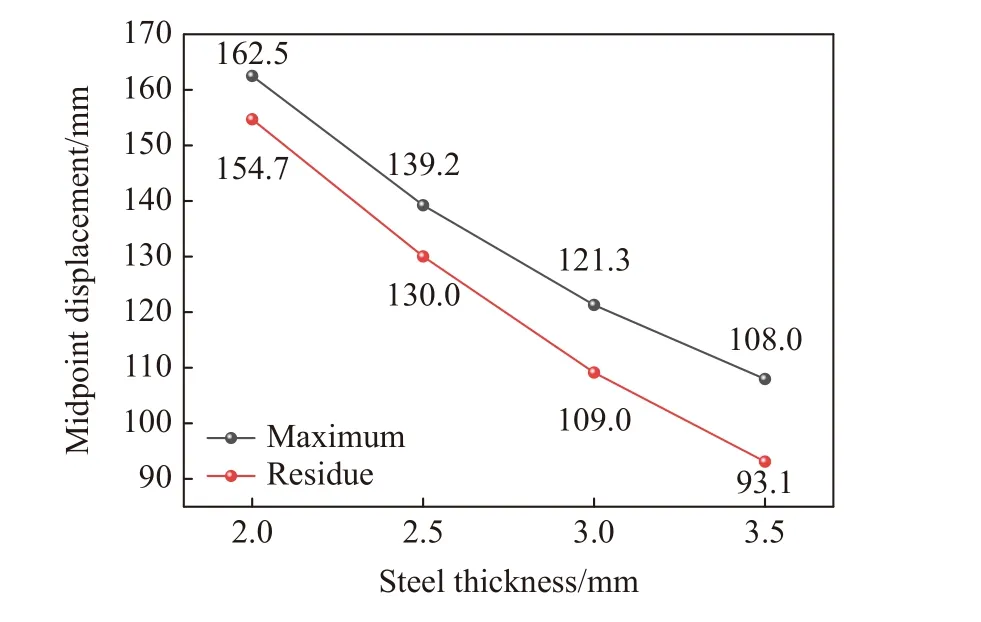

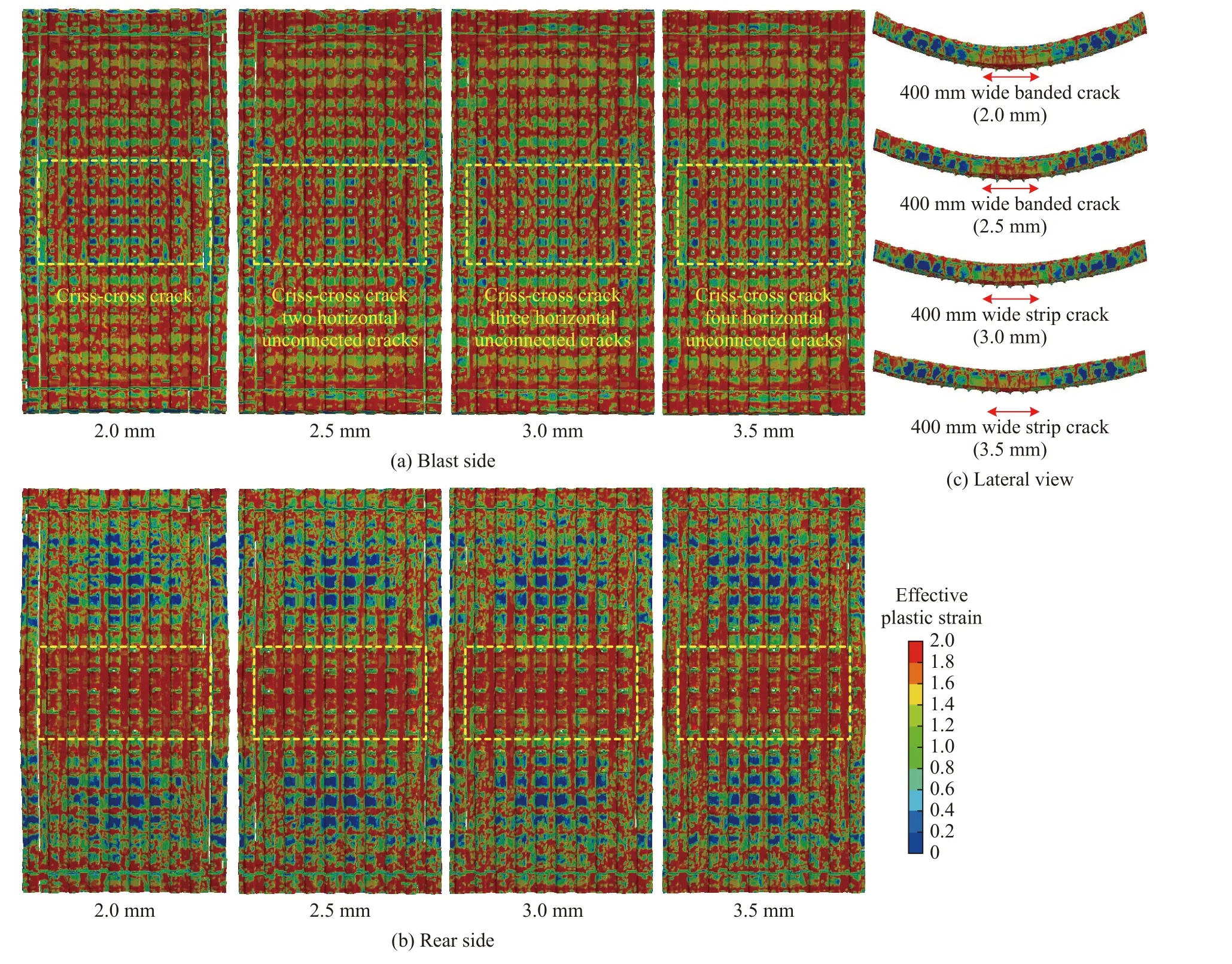

4.2 钢板厚度

设波纹钢板厚度分别为2.0、2.5、3.0 和3.5 mm,保持其他参数与CDSCW1 相同,研究CDSCW 下钢板中心点最大位移、残余位移以及混凝土损伤。从图22 和图23 可以看出,随着钢板厚度增加,下波纹钢板中心点最大位移和残余位移近似呈抛物线下降。由图24 可知,随着钢板厚度增加,迎爆面跨中区域横向受压损伤和纵向受拉损伤明显减小,背爆面混凝土受拉损伤区域变小。这是因为在CDSCW 结构中钢板是主要抵抗变形和吸能的构件。钢板厚度的增加提高了截面惯性矩,增加了构件截面抗弯刚度,有效约束了混凝土芯层,大大提高了构件的抗弯曲变形能力。因此,增加钢板厚度能够提升构件的抗爆性能。

图22 不同钢板厚度下CDSCW 的中心点位移变化曲线Fig.22 Midpoint displacement-time curves of CDSCW with different steel thicknesses

图23 不同钢板厚度下CDSCW 的跨中最大位移和残余位移Fig.23 Maximum and residual midpoint displacements of CDSCW with different steel thicknesses

图24 不同钢板厚度下CDSCW 中混凝土的有效塑性应变Fig.24 Effective plastic strain of the concrete under different steel thicknesses

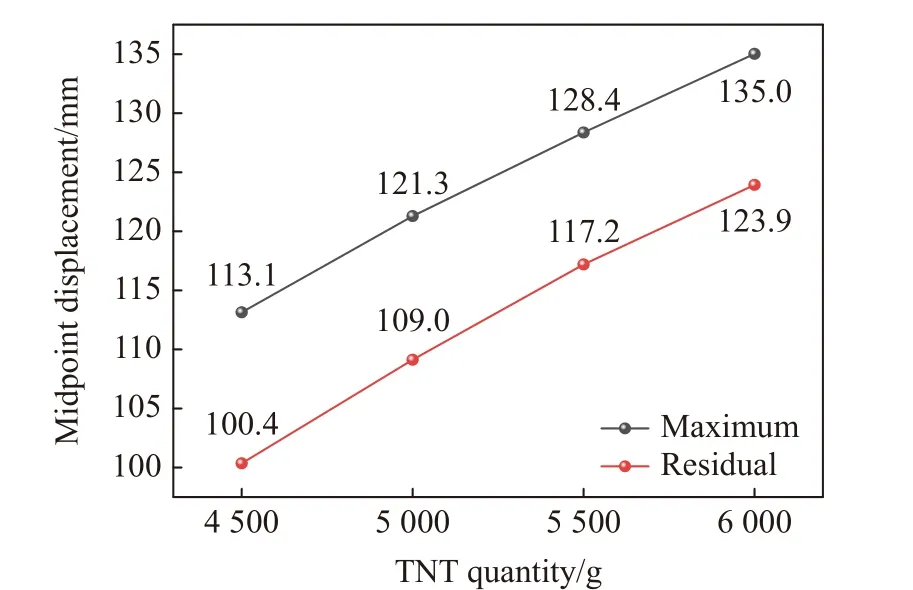

4.3 TNT 药量

设近场爆炸TNT 药量分别为4 500、5 000、5 500 和6 000 g 时,其他参数与CDSCW1 相同,研究CDSCW 下钢板跨中最大位移、残余位移以及混凝土损伤。由图25 和图26 可知,随着药量的增加,下波纹钢板中心点最大位移和残余位移近似呈线性增加。由图27 可知,混凝土塑性损伤主要集中在跨中区域、横向、纵向波谷、支座处。随着TNT 药量的增加:在迎爆面,混凝土受压破坏变化不明显,但纵向混凝土波谷处受拉破坏依次加重;在背爆面,跨中混凝土受拉破坏区域依次增大,裂缝由条状向带状过渡。由式(1)可知,随着药量增加,比例距离减小,爆压呈幂次方增大。

图25 不同TNT 药量下CDSCW 的中心点位移变化曲线Fig.25 Midpoint displacement-time curves of CDSCW under different TNT quantities

图26 不同TNT 药量下CDSCW 的跨中最大和残余位移Fig.26 Maximum and residual midpoint displacements of CDSCW under different TNT quantities

图27 不同TNT 当量下CDSCW 的有效混凝土塑性应变Fig.27 Effective plastic strain of the concrete under different TNT quantities

5 结 论

通过试验和数值模拟研究了2 种CDSCW 在近场爆炸下的损伤模式及动态响应,并与PDSCW 进行比较,分析了混凝土厚度、钢板厚度和药量对CDSCW 抗爆性能的影响,得到如下主要结论。

(1) 近场爆炸下 CDSCW1 和CDSCW2 具有相似的损伤模式,损伤主要分为2 种:压缩波引起CDSCW 弯曲变形,导致混凝土上部受压和下部受拉损伤;拉伸波引起混凝土平行于自由边(波谷处)的受拉损伤。在迎爆面,混凝土横向受压和纵向受拉损伤,表现为纵横交错裂缝;在背爆面,混凝土在跨中区域的受拉损伤更严重,表现为竖向裂缝。在钢板和栓钉的组合作用下,2 种CDSCW 都有很好的抗弯刚度和整体性,除CDSCW2 侧面局部混凝土脱落外,未出现混凝土飞溅现象。相同混凝土方量和构件尺寸(长、宽)下,增加波纹深度能有效提高CDSCW 的抗爆性能。

(2) 近场爆炸下CDSCW 能够保持较好的完整性,具有持续承载能力;而对于PDSCW,其支座处的混凝土发生剪切破坏,上钢板与试件分离,无法继续承载。可见,CDSCW 具有更高的抗弯刚度、更强的抗变形能力以及更好的抗爆性能。

(3) 近场爆炸下,增加混凝土厚度不能有效改善混凝土损伤,但能明显减小试件的跨中位移;增加波纹钢板厚度能减轻混凝土损伤,显著降低试件的跨中位移,提高CDSCW 的抗爆能力。

(4) CDSCW 因抗爆性能强、整体性能好等优点,可作为传统钢板混凝土组合墙板的替代品。

本研究的有限元模型能较好地预测近场爆炸下钢板混凝土组合墙板的动力响应,为结构设计提供参考。利用有限元模型还可以探讨波纹板中的波纹对齐方式、钢板连接方式、连接件间距、前后板厚度比、宽厚比等因素的影响,另外,实际工程中墙板四边固支的情况比较多,后期将开展进一步研究。