基于色相角算法的珠江口赤潮遥感识别*

许源兴, 孙琰, 肖鹤, 艾彬, 刘大召,4

1.广东海洋大学电子与信息工程学院,广东 湛江 524088

2.中山大学海洋科学学院,广东 珠海 519082

3.南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),广东 珠海 519082

4.广东省海洋遥感与信息技术工程技术中心,广东 湛江 524088

赤潮,是由海水中的某些浮游植物、原生动物或细菌在适宜的海域条件下,短时间突发性的剧增或集聚引起的水体变色的异常现象(Liu et al.,2013; Zohdi et al., 2019)。赤潮作为一种典型的生态灾害,会破坏海洋生态环境,给海洋生物带来巨大威胁,影响渔业资源,还会给沿海旅游业造成经济损失。此外,人类可能因意外饮食受赤潮污染的海洋产品中毒或死亡(吴霓等, 2013; 吕颂辉等,2019)。根据广东省海洋灾害公报,2013—2020 年珠江口附近海域共发生16 起赤潮事件,其中珠海市珠江口海域7 起,深圳市珠江口海域9 起。主要赤潮生物种包括夜光藻(4起)、红色赤潮藻(3起)、赤潮异湾藻(4 起)、双胞旋沟藻(4 起)、中肋骨条藻(1 起)。珠江口赤潮爆发具有区域性和季节性,赤潮藻种类多样。随着粤港澳大湾区建设发展,必须更加重视赤潮灾害,大力发展赤潮监测技术。

传统的赤潮监测主要依靠船只调查和岸滨人工观测。常规船只监测赤潮需要采集水样,并带回实验室进行生物、化学分析(庞勇等, 2015; 李光毅等, 2022)。这些方法不仅费时费力,且获取的数据覆盖面小,连续性差。而卫星遥感技术为赤潮的快速、大范围连续监测提供了重要手段(Blondeau-Patissier et al., 2014)。赤潮遥感识别是通过分析赤潮水体和非赤潮水体光谱特征差异进行的。赤潮发生时,海水中的浮游植物、原生动物或者细菌过度繁殖会使水体颜色发生变化,一般海水会呈现红、黄、绿或者褐色,导致卫星接收到的水体反射光学信号发生改变(Guan et al.,2022)。相关研究指出,赤潮水体有两个吸收峰和两个反射峰。两个吸收峰,其中一个在440~460 nm 的蓝光波段,另一个在650~670 nm 的红光波段;两个反射峰,一个在560~580 nm 的绿光波段,另一个在690~710 nm 波段(Xu et al., 2014)。不同藻类引发的赤潮,其水体光谱曲线也会有所差异(Tao et al., 2015)。赤潮水体的光谱特征成为利用遥感技术识别赤潮的依据。基于赤潮水体光谱特征,主要利用赤潮指数、波段比值法等识别赤潮(Luo et al., 2014; 程玉等, 2021)。此外赤潮爆发,浮游植物大量繁殖,赤潮水体中叶绿素含量要高于周围水体,因此也常用叶绿素阈值法对赤潮进行监测(宋德彬, 2019; 李仁虎, 2020)。另外,海面温度、悬浮泥沙等因子也与赤潮发生特征具有一定的关系,可以将其作为遥感反演赤潮的参考因素(李阳东等, 2020)。随着计算机技术的不断发展,机器学习也被用于赤潮识别(Zhao et al.,2021; 李敬虎等, 2022)。

珠江口赤潮遥感识别,大多是基于低、中分辨率遥感数据的大尺度空间监测。张涛等(2009)利用MODⅠS 遥感数据,采用波段比值法结合监督分类,成功提取珠江口赤潮信息。Wang 等(2011)基于HJ-CDD 和MODⅠS 多光谱遥感数据,采用归一化差分指数组合方法实现珠江口赤潮监测。随着高分辨率遥感卫星的发射,如高分一号卫星(GF-1)、哨兵二号卫星(Sentinel-2)、海洋一号C/D 卫星(HY-1C/D)等,越来越多高分辨率遥感数据可用于更精细化的赤潮监测(Liu et al., 2022),而目前利用相关数据开展珠江口赤潮研究的工作很少。据报道,2020 年10 月26 日珠江口伶仃洋海域出现水色异常,经深圳市海洋监测预报中心现场采样测量,水色异常为双胞旋沟藻赤潮。因此本文利用水体颜色识别常用方法—色相角算法,基于HY-1C/D 海岸带成像仪(CZⅠ)高分辨遥感影像数据,识别本次珠江口爆发的双胞旋沟藻赤潮并描述其时空分布。

1 材料与方法

1.1 遥感数据

海洋一号系列卫星用于水色水温探测,配置光学载荷,陆海兼顾,多种空间分辨率、高信噪比、高动态范围与宽刈幅,于2002 年5 月、2007年4 月、2018 年9 月、2020 年6 月分别发射了海洋一号A、B、C、D 卫星(HY-1A/1B/1C/1D),其中海洋一号A卫星为试验星,海洋一号B卫星为试验业务星,海洋一号C、D 卫星为业务卫星星座。海洋一号A、B 卫星载荷为海洋水色水温扫描仪(COCTS)和海岸带成像仪(CZⅠ),海洋一号C、D卫星在原有海洋水色水温扫描仪、海岸带成像仪配置基础上提升性能,同时增配了紫外成像仪(UⅤⅠ)、定标光谱仪(SCS)、船舶自动识别系统(AⅠS)。海洋一号C、D 卫星上下午组网,增加监测频率,同时弥补下午无数据的瓶颈(刘建强等,2020)。

海岸带成像仪有红、绿、蓝、近红外4 个通道,扫面宽幅为950 km,空间分辨率优于50 m,重访周期3 d,主要用于获取海陆交互作用区域的实时图像资料进行海岸带叶绿素、悬浮泥沙等水质监测(Chen et al., 2019; Cai et al., 2020; Huang et al., 2020),金潮、绿潮、溢油等海洋环境灾害实时监测和预警(沈亚峰等, 2020; 刘锦超等,2022; 郑龙啸等, 2022)。更多详细载荷参数见表1。

表1 海岸带成像仪相关参数Table 1 Parameters of coastal zone imager

海洋一号C/D 卫星(HY-1C/D)海岸带成像仪(CZⅠ)能很好识别赤潮,自发射以来监测到渤海辽东湾、东海天津滨海新区、珠江口深圳海域等赤潮现象,已成为海洋生态环境监测的有力工具。本文利用国家卫星海洋应用中心提供的L2A 级别的瑞利校正反射率数据(表2)进行研究。

表2 本文使用的遥感数据Table 2 Remote sensing data used in this paper

1.2 基于色相角算法的赤潮检测方法

CⅠE 1931 色彩空间(Ⅰnternational Commission on Ⅰllumination 1931 color space)是一个最先采用数学方式来表示颜色的数学模型,它由国际照明委员会(Ⅰnternational Commission on Ⅰllumination)于1931年创立。在CⅠE色彩空间中,色度被认为是人类色彩视觉中感知到的X、Y和Z三刺激值的综合效应(Chen et al., 2020)。通过三刺激值计算色度坐标(x,y)来获得感知色彩(Wang et al., 2018)。如图1所示。马蹄形包络线(轨迹)包含所有可能的色度值,由每个波长的单色光计算的x值和y值组成。色度图的中心坐标位于x=y=z= 1/3 处。色相角(hue angle)α表示色度坐标(x,y)与辐射光谱的夹角。

图1 CⅠE 1931色度图Fig.1 CⅠE 1931 chromaticity diagram

X、Y、Z三刺激值可以通过对可见光范围(380~700 nm)内的光谱进行积分,从高光谱遥感反射率和CⅠE 颜色匹配函数中计算出来(Wang et al., 2015)

其中λ为波长,R(λ)为遥感反射率,为CⅠE颜色匹配函数。

而大多数高空间分辨率光学传感器只有红、绿、蓝3个波段。因此,采用CⅠE标准RGB转换三刺激值方法,利用红、绿、蓝波段遥感反射率计算CⅠE三刺激值X,Y和Z(Wang et al., 2015)

其中R为红光波段的遥感反射率,G为绿光波段的遥感反射率,B为蓝光波段的遥感反射率。

基于三刺激值X,Y和Z计算色度坐标(x,y,z)(Wang et al., 2015)

利用色度坐标推算色相角坐标系统(x′,y′)(Wang et al., 2015)

计算色相角α(Wang et al., 2015)

1.3 赤潮提取

1.3.1 遥感影像预处理首先利用影像自带的图像定位信息,通过ENⅤⅠ软件生成地理位置查找表文件,对遥感影像进行几何校正。然后对影像进行裁剪,选择包含珠江口海域赤潮水体区域的影像,利用影像自带的掩膜文件,去除陆地和云,提取海域信息。

1.3.2 样本选取从真彩色合成影像(图2)可以看出,伶仃洋沿岸水体呈现亮黄色,因为此处含大量悬浮泥沙,水体反射率高。大部分水体呈现蓝绿色,另一部分水体呈现红褐色。基于目视解译,可将伶仃洋海水分为浑浊水体、干净水体和赤潮水体。从光谱曲线(图3)可以看出,浑浊水体由于高悬浮泥沙浓度,在各波段存在高反射率;干净水体在蓝光波段存在高反射率;赤潮水体在绿、蓝波段反射率均低于浑浊水体和干净水体。

图2 样本示意图Fig.2 Schematic diagram of samples

图3 不同水体HY-ⅠC影像遥感反射率光谱Fig.3 HY-ⅠC remote sensing reflectance spectra of different waters

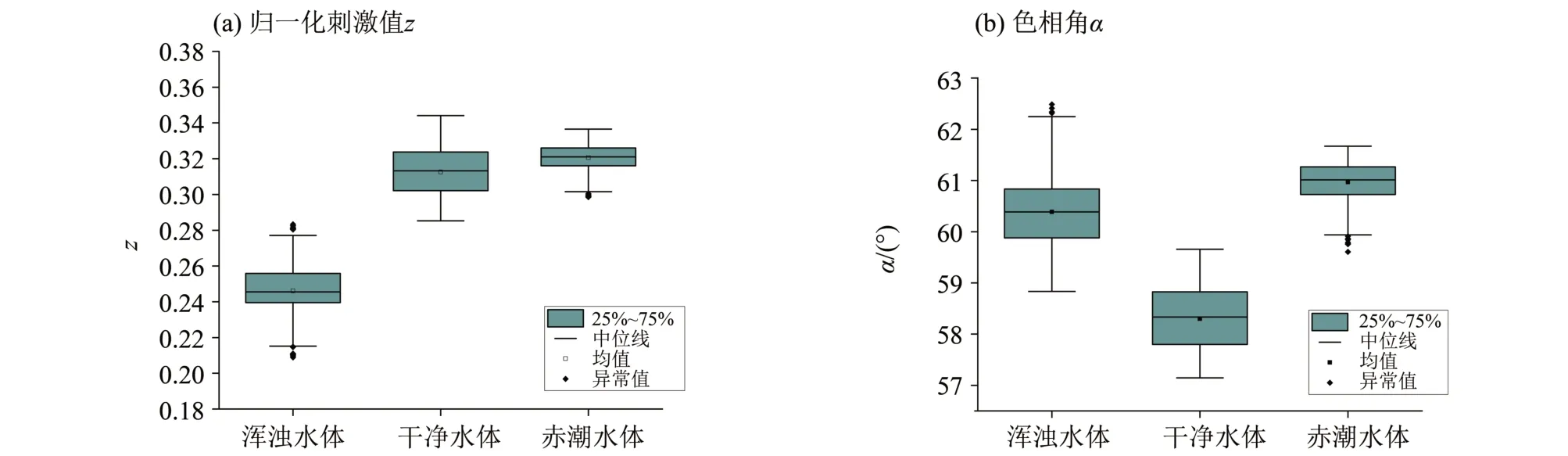

1.3.3 阈值选取选取2020 年11 月1 日的遥感影像数据,利用公式(4)~(12)分别计算出各类水体的色相角α。经图像拉伸处理(图4a)可以看出,高值区为浑浊水体和赤潮水体,低值区为干净水体,但是仅利用色相角不能将赤潮水体识别出来。分析发现利用归一化刺激值z能够很好识别出浑浊水体。如图4b 所示高值区为赤潮水体和干净水体,低值区为浑浊水体。因此通过归一化刺激值z和色相角可以将赤潮水体从背景水体(浑浊水体和干净水体)中提取出来。

图4 水体特征值Fig.4 Characteristic value of water

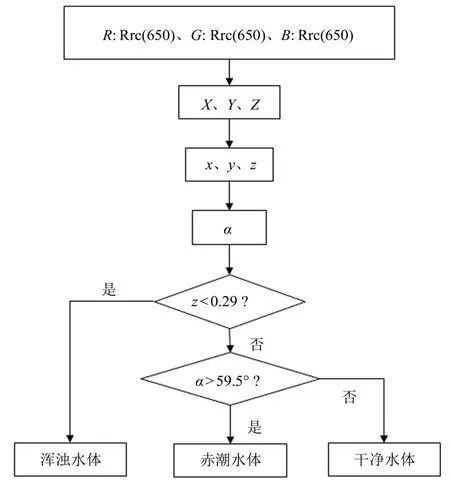

对样本点进行统计分析,确定赤潮识别阈值。图5a可以看出,浑浊水体的归一化刺激值z小于干净水体和赤潮水体,浑浊水体阈值确定为0.29;干净水体的色相角α小于赤潮水体,赤潮水体阈值确定为59.5°(图5b)。因此利用归一化刺激值z和色相角α,通过阈值分割,建立决策树提取赤潮(图6)。首先,使用公式(4)~(6)计算出三刺激值X、Y、Z。然后通过公式(7)~(9)计算色度坐标x和y。使用公式(10)~(11)将色度坐标转换为色相角坐标。最后利用公式(11)计算得出色相角α。z用于确定浑浊水体,当z<0.29 时,水体判断为浑浊水体。最后α用于判断赤潮水体,当α>59.5°时,水体为赤潮水体。

图5 统计分析Fig.5 Statistical analysis

图6 赤潮识别流程Fig.6 Red tide identification process

基于上述流程,对其他影像的赤潮进行识别。在不同影像上,阈值选取存在一定差异(表3)。海洋一号C、D 卫星上下午组网观测,在不同观测时间,色相角出现差异。海洋一号C卫星影像色相角阈值在57.5°~59.8°之间,而海洋一号D卫星影像色相角阈值在60.5°~61.3°之间。同样,归一化刺激值z在不同观测时间也存在一定差异,上午观测数据的归一化刺激值z小于下午观测数据的归一化刺激值z。由于太阳高度角对于地表的太阳辐照度影响较大,从而影响地表尤其是水体的表观辐亮度,进而影响分割阈值的确定(程玉等, 2021)。此外还与水体中悬浮泥沙含量差异有关。

表3 不同影像阈值Table 3 Different image thresholds

2 结果与讨论

2.1 赤潮过程

在进行多次试验后,设置动态阈值并结合目视解译对赤潮进行提取,识别了2020 年秋季珠江口伶仃洋双胞旋沟藻赤潮爆发过程。

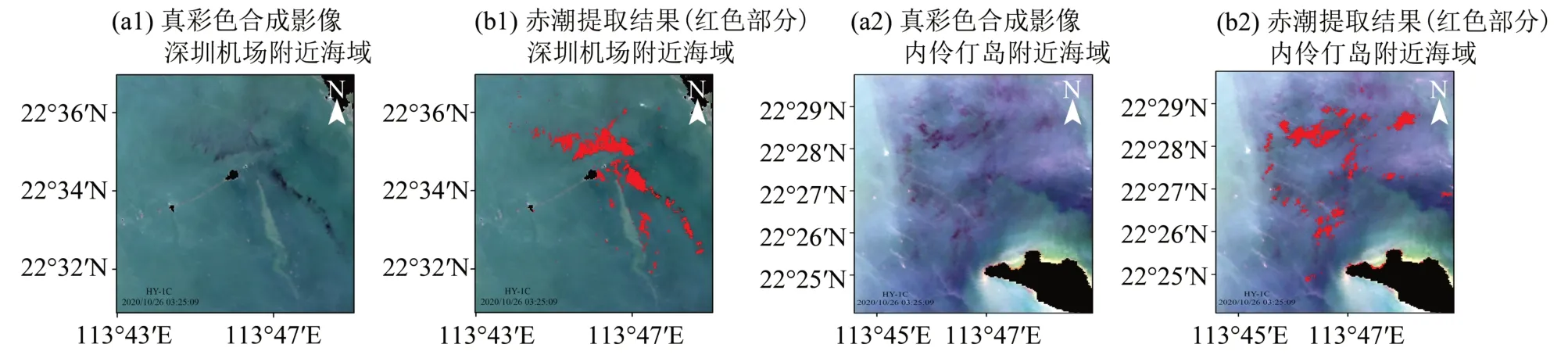

2020 年10 月26 日3 时25 分(UTC),HY-1C 卫星CZⅠ传感器分别监测到深圳机场附近海域和内伶仃岛东北部海域出现小范围水色异常现象。如图7所示,赤潮呈现条带状、片状分布,颜色为红褐色。利用色相角赤潮检测方法,能够准确识别出赤潮分布。深圳机场附近海域赤潮位于22°32′~22°36′ N,113°43′~113°49′ E 之间,内伶仃岛东北部海域赤潮位于22°25′~22°30′ N,113°45′~113°49′ E 之间。通过遥感定量估算,深圳机场附近海域赤潮面积约5.15 km²,内伶仃岛东北部海域赤潮面积约3.09 km²,赤潮分布面积很小,赤潮处在发展阶段。

图7 10月26日深圳机场、内伶仃岛附近海域赤潮Fig.7 Red tide near Shenzhen Airport and Neilingding Ⅰsland sea area on October 26

10 月27 日,深圳机场附近海域赤潮位于22°34′~22°38′ N,113°45′~113°48′ E 之间(图8a1、b1),面积约4.24 km²,较26 日赤潮位置稍微偏北,空间分布形态发生变化,面积有所减小;内伶仃岛东北部海域赤潮位于22°26′~22°30′ N,113°45′~113°49′ E 之间,面积增至9.65 km²(图8a2、b2)。

图8 10月27日深圳机场、内伶仃岛附近海域赤潮Fig.8 Red tide near Shenzhen Airport and Neilingding Ⅰsland sea area on October 27

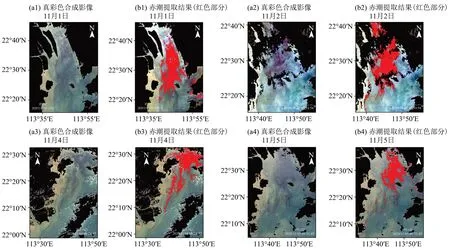

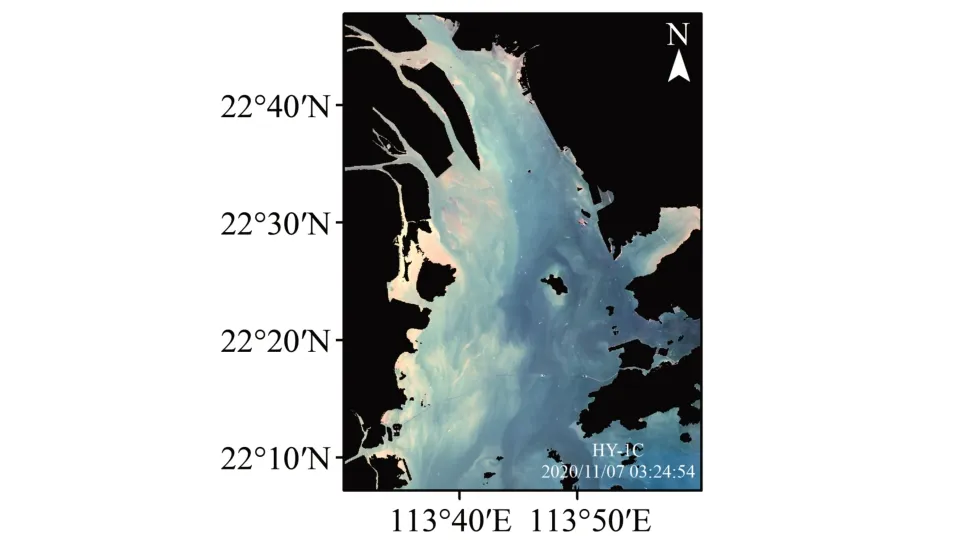

从11 月1 日遥感影像(图9a1、b1)可以看出,赤潮影响区域明显扩大,呈大面积连续分布,面积约348 km²,赤潮处在爆发阶段。赤潮集中在伶仃洋北部和中部,最北接近虎门,位于22°40′ N海域附近,最南靠近珠海香洲港东部22°20′ N 海域。11月2日在卫星图像上有部分区域被云层覆盖,晴空区所见赤潮面积约226.07 km²,赤潮向南漂移至22°10′ N,113°40′ E 附近海域,位于南部海域赤潮呈线条带状分布(图9a2、b2)。11月4日伶仃洋北部部分区域被云层覆盖,晴空区所见赤潮面积285.03 km²,赤潮继续向南漂移,从港珠澳大桥下穿过,最南到达22° N,113°30′ E 附近海域,南部赤潮呈现细长条带状分布(图9a3、b3)。11月5日赤潮影响区域较前一天变化不大,南部赤潮出现消散,所见赤潮面积288.26 km²,赤潮处在消亡阶段(图9a4、b4)。11月7日卫星图像上已经看不到赤潮特征信息(图10)。

图9 伶仃洋赤潮Fig.9 Red tide in Lingdingyang Bay

图10 11月7日伶仃洋海域真彩色合成影像Fig.10 True color composite image of Lingdingyang Bay on November 7

2.2 讨论

从真彩色遥感影像可以看出,此次双胞旋沟藻赤潮爆发导致海水变色,使水体呈红褐色。而非赤潮水体,如干净水体呈蓝绿色,浑浊水体呈黄色。因此可以利用常用水体颜色分类方法,通过色相角设置阈值来识别赤潮。许多学者通过色相角将遥感反射率与水体颜色联系起来,进行水体分类和识别水色异常(Woerd et al., 2015; Zhao et al., 2020)。由于珠江口接收来自上游珠江三角洲地区的大量径流以及泥沙,水体光学性质复杂,特别是悬浮泥沙会干扰赤潮识别。因此通过z设置阈值来排除悬浮泥沙的干扰。

50 m 空间分辨率图像可探测的海表目标信息更加丰富,海浪、流、海洋、锋面、船尾迹、海面溢油、小尺度云斑等目标均能被传感器探测到,这会对赤潮识别形成干扰(刘锦超等, 2022)。根据识别结果发现(图11),在深圳湾出现赤潮误判情况。通过谷歌地球影像和资料判断,在深圳湾海域有大面积蚝排分布。另外在香港沿岸同样出现赤潮误判情况,结合国家卫星海洋应用中心相关资料可以看出,该区域被云块和薄云覆盖,虽然已经利用影像自带的掩膜文件来去除云的影响,但难以消除薄云的影响。

图11 赤潮干扰信息判断Fig.11 Judgment of red tide disturbance information

利用MODⅠS、GOCⅠ等遥感数据,许多学者采用叶绿素阈值法、赤潮指数、波段比值法等监测渤海、黄海和东海等海域赤潮。由于不同传感器波段设置存在差异和空间分辨率以及水体空间质异性,上述方法并不能直接应用基于HY-1C/D 遥感影像的珠江口精细化赤潮监测,需要结合实测数据进行大量研究以选择最佳波段和参数。本研究基于HY-1C/D 卫星高分辨率遥感影像,结合目视解译,利用色相角能够很好识别出珠江口海域的双胞旋沟藻赤潮。与Liu et al.(2022)研究不同的是,本文利用了真彩色合成波段(红、绿、蓝)遥感数据而非假彩色合成波段(近红外、红、蓝)遥感数据。

本文的赤潮识别方法中,采用了460、560、650 nm 波段的遥感反射率作为颜色的蓝、绿、红分量进行计算,这在CⅠE标准比色体系中是不精确的。在CⅠE 标准比色系统中,R、G 和B 分量是在整个可见光光谱上进行综合反射的结果(van der Woerd et al., 2018)。因此利用单个蓝光、绿光和红光波段的遥感反射率计算出的色相角会出现偏差,需要进一步进行校正,但是本文研究结果为基于高分辨率遥感影像的精细化赤潮识别提供一定参考价值。

3 结 论

本研究利用水体的色相角,通过阈值分割对珠江口海域HY-1C/D 高分辨率遥感影像赤潮进行识别,并定量估算其面积,得出以下结论:

1)基于HY-1C/D 卫星高分辨率遥感影像,结合目视解译,利用色相角能够很好识别出珠江口海域的双胞旋沟藻赤潮,特别是对形成初期的小范围赤潮、低密度赤潮、条带状赤潮具有很好的识别效果。

2)珠江口水体光学性质复杂,以及水体接受到的太阳辐射存在差异,通过设置动态阈值来识别赤潮,赤潮水体的色相角在58°~61°变化。

——兼论八色相环的内涵