中国国家森林城市时空演变历程、特征及动因分析

林洲羽,韩仁杰,李 健,2

(1.浙江农林大学 风景园林与建筑学院,浙江 杭州 311300;2.浙江农林大学 生态文明研究院,浙江 杭州 311300)

2004 年中国启动国家森林城市建设工作[1],经过近20 a 的建设发展,已形成一条富有规律和逻辑的发展脉络。在国家意志、经济发展、民生需求等诸多因素的驱动下,国家森林城市的发展历程呈现了观念转变和空间演变[2]。对中国森林城市的研究最早出现在2011 年,相关研究主要围绕以下内容展开:①建设历程回顾。根据政策法规、建设规模等指标,将森林城市的发展历程进行阶段性划分和阐述[3]。②短板问题总结。针对森林城市存在的“千城一面”[4]、盲目引种[5]、特色浅显[6]等问题,尝试提出解决措施。③发展趋势分析。通过结合生态[7-9]、经济[10-11]、社会[12-13]3 个尺度的建设效益,以及分析公众态度、压力、状态和响应等[14-16],探讨国家森林城市的推进方向。以上研究大多只针对某一内容进行单独分析,很少将时间轨迹、发展政策与空间分布结合起来。而园林城市[17]、森林公园[18]、森林特色小镇[19]、森林乡村[20]等相近主体的研究体系较成熟。因此,本研究按照时间轴线收集2004—2022 年的相关资料,探索国家森林城市在时间维度的阶段演变和观念转变,采用核密度估计、基尼系数及标准差椭圆方法分析2012、2017、2022 年国家森林城市在空间维度的演变特征,最后运用叠置分析、矩阵分析及皮氏矩阵分析挖掘推动国家森林城市时空演变的影响因素,以期为国家森林城市均衡发展提供科学依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

截至2022 年12 月,选取国家林业和草原局官方网站(www.forestry.gov.cn)公布的219 个国家森林城市。从国家基础地理信息中心获取空间行政边界矢量图,审图号为GS(2019)1822 号。从中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.Resdc.cn)获取中国温度带和干湿地区相关数据。从国家统计局(http://www.stats.gov.cn/)获取《中国统计年鉴》公布的相关年份各省市区年末人口数量以及地区生产总值数据。

1.2 研究方法

1.2.1 核密度分析 采用ArcGIS 10.4 中的核密度分析工具,描述国家森林城市在全国范围内的要素聚散特征和整体散布情况。截至2006 年,获批数量过少,不满足核密度计算的要求,因此,分析2012、2017、2022 年3 个时间节点下国家森林城市的核密度热点区变动,得到国家森林城市的数量分布演变特征。公式如下:

式(1)中:f(x)为第x个点状城市的核密度值;K[(X0-X0i)/h]为核函数;(X0-X0i)为要素点x至事件Xi位置的距离,h为宽带,即搜索半径;m表示观测点总数。区域国家森林城市分布的密度越高则f(x)越大。测出所有密度值后运用自然断点法将核密度值划分为低、较低、较高、高4 个等级。

1.2.2 空间基尼系数 引入空间基尼系数研究国家森林城市的空间离散程度,为国家森林城市空间态势演变是否具备集聚性特征提供参考。公式如下:

式(2)中:G为 基尼指数;SA为国家森林城市在研究区范围内实际分布曲线和分配绝对平等线之间的几何面积;SA+SB则表示为国家森林城市在研究区范围内实际分布曲线右下方的几何面积[18]。

1.2.3 标准差椭圆 标准差椭圆能够体现国家森林城市在不同时间节点上发展中心位置和侧重位置的空间迁移情况,为其空间态势演变是否具备方向性特征提供依据。公式如下:

式(3)~(4)中:(X,Y)为标准差椭圆中心;(xi,yi)为国家森林城市的空间直角坐标系坐标;n为要素总数;θ表示方位角;、则表示每个国家森林城市空间坐标到中心的坐标偏差。

1.2.4 SPSS 相关分析 通过相关性分析探究人口数量和经济发展水平是否对国家森林城市的空间分布产生影响。公式如下:

式(5)中:Rab为皮式矩阵相关系数;a、b分别为各地区国家森林城市数量与人口、经济的相关指标。z为变量的个数;ai、bi与a、b分别为待分析的变量与样本均值。当Rab>0 时,说明a、b呈现一定程度上的同向相关,Rab<0 时则为异向相关,Rab的绝对值越接近1,表示2 个变量的同向或异向相关性越大[19]。

2 中国国家森林城市的时空演变特征

2.1 国家森林城市的政策演进过程

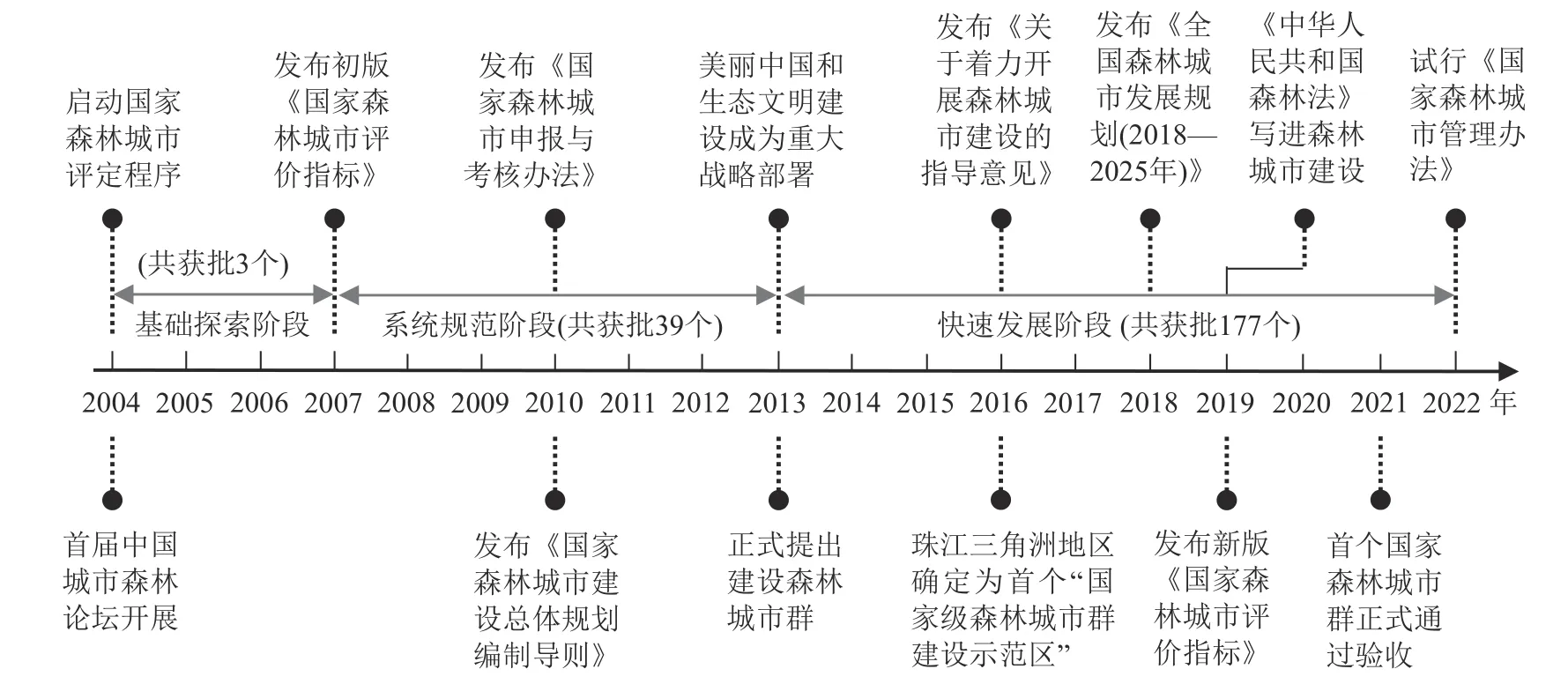

将国家森林城市创建过程中公布的相关政策、法规、举措置于历史视野中审视,分析国家森林城市在不同年份获批的数量变化,可将其发展历程划分为3 个阶段(图1)。

图1 国家森林城市建设的政策演变历程Figure 1 Policy evolution of national forest city construction

①基础探索时期(2004—2006 年),思想启蒙与程序确立并行。2004 年,首届中国森林论坛在贵阳市召开,第1 个国家森林城市诞生,标志着国家森林城市建设正式起步[20]。政策法规层面,着眼于国家森林城市创建的可行性、内容以及技术要求,启动了“国家森林城市”评定程序,进一步明确相关评价指标和申报程序。实践摸索层面,贵阳市、沈阳市等一批森林环境基础状况较好的城市成为首批试点国家森林城市,各地政府逐步展开建设路径探索。社会反馈层面,通过举办中国森林城市论坛传播“让森林走进城市,让城市拥抱森林”思想,充分调动各级城市创建国家森林城市的积极性。

②系统规范时期(2007—2012 年),政策指引与智库保障并举。2007 年《国家森林城市评价指标》的发布,标志着中国森林城市建设正式步入系统规范阶段。该阶段出台了大量政策、法规,为国家森林城市建设提供了实施参考。在政策规范上,相继发布《国家森林城市申报与考核办法》《国家森林城市建设总体规划编制导则》和《国家森林城市评价指标》(LY/T 2004—2012)行业标准,专家学者同步展开联合研究,共同组建相关智库和研究中心,对国家森林城市建设技术和管理办法进行系统的管理和评估,以确保国家森林城市建设的规范性。

③快速发展时期(2013—2022 年),理论研究和实践创新并重。2013 年,美丽中国和生态文明建设成为中国一项重大战略部署,森林城市建设步入快速实践发展阶段。在本时期,中国经济社会的高速发展,城市绿色发展的工作重点不再仅定位于解决跨城市的区域性环境污染和生态治理的问题上,关注的范围逐步由城区扩展到城乡,城市人居生态环境面临的问题也从被动解决转变成主动应对[21]。截至目前,中国超过4/5 的省份开展了国家森林城市建设,共建成国家森林城市219 个,在城市森林生态体系完善和森林资源增长上取得了明显成就。此外,中国于2016 年推进京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长株潭、中原、关中—天水6 个国家级森林城市群建设,鼓励和支持各省(区、市)建设有地方特色的区域性森林城市群[22]。

2.2 国家森林城市建设观念转变特征

国家森林城市建设伴随着持续的经验摸索和路径提炼,随着建设工作逐步走向成熟,其建设行动、建设追求、治理模式依据城市生态建设的实际情况和现实需求作出了调整。①建设行动从过度化转向自然风。国家森林城市建设初期存在部分弊端,忽略了本土条件和持续效益。针对不足,建设行动从过度化转向自然风,将节俭务实、因地制宜、以民为先作为指引,科学推进国家森林城市建设。②建设追求从“绿起来”“美起来”升级为“活起来”。随着城市生态建设基本实现绿而美的目标,提升品质人居生活成为了新的追求。打造多尺度的生态游憩空间,赋予森林文化内涵和艺术美感,旨在铸就一个生物多样性丰富、人与自然和谐的美好家园。③治理模式从相对碎片化转向注重整体性。“碎片化”生态治理存在主体价值观念分歧、组织结构松散、权力资源内耗等痛点,导致国家森林城市建设出现效能低、资源浪费等问题。为改变这一局面,以生态一体化治理模式协调区域间生态利益,增强跨区域生态治理制度系统的稳定性,此转变也为建设国家森林城市群奠定了良好基础。

2.3 国家森林城市数量分布演变特征

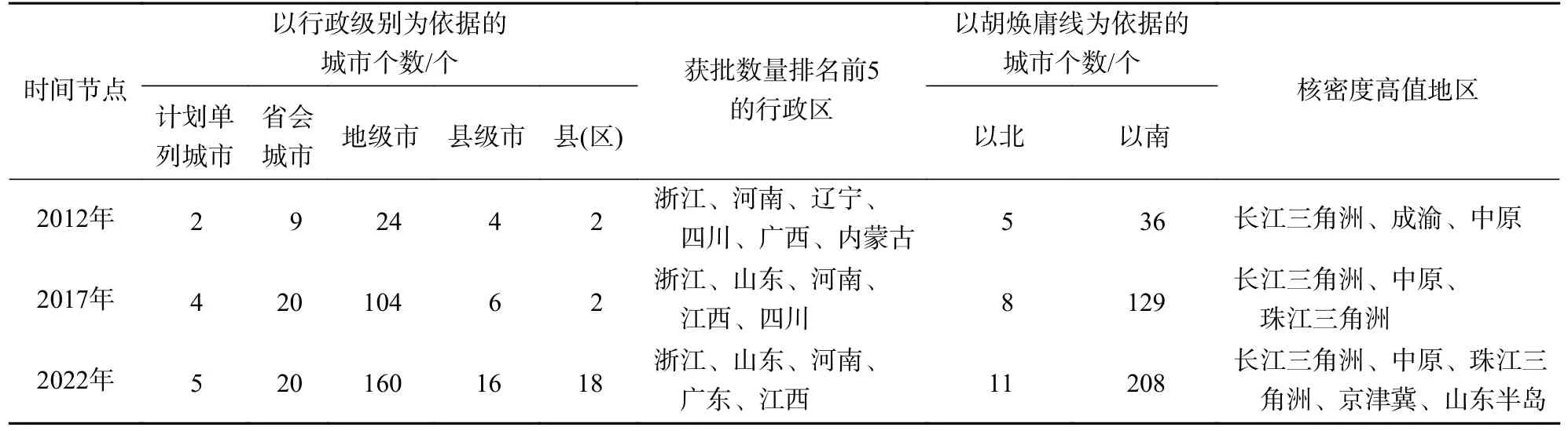

由表1 可知:①国家森林城市建设覆盖面广。已公布的17 批国家森林城市涵盖了计划单列城市、省会城市、地级市、县级市、县(区)5 个等级,共覆盖29 个省份。②国家森林城市与“胡焕庸线”高度吻合。国家森林城市主要分布在浙江、山东、河南、广东、江西等5 个省,数量上呈东多西少、南多北少,总体上以“胡焕庸线”为界。③有明显的数量热点区。截至2012 年,长江三角洲、成渝、中原等地区获批的国家森林城市数量较多;截至2017 年,国家森林城市覆盖范围逐渐扩大,珠江三角洲地区获批数量得到快速提升,取代成渝地区成为新的数量热点区;截至2022 年,京津冀、山东半岛地区逐渐形成明显的增长区。

表1 国家森林城市数量分布演变分析Table 1 Analysis on the evolution of the quantity distribution of national forest city

2.4 国家森林城市空间态势演变特征

2.4.1 空间集聚性 由图2 可知:2012、2017、2022 年国家森林城市空间分布的基尼系数分别为0.939、0.955、0.958,均大于0.5,呈递增趋势。表明国家森林城市空间分布具有高非均衡性,地理凝聚程度极高。

图2 国家森林城市在3 个时间节点上的基尼曲线Figure 2 Gini curve of national forest city at three time nodes

2.4.2 空间方向性 如表2 所示:国家森林城市的标准差椭圆面积呈收缩趋势,表明获批国家森林城市称号的城市空间分布重心集聚程度增强,趋向集中于重心坐标方位。重心坐标变动指示国家森林城市整体发展方向主要朝着东南方向偏移,统计3 个时间节点上中国七大地理分区各自获批国家森林城市的增量在全国获批总增量的占比,其中华东地区2012、2017、2022 年的增量分别为11、41、28 个,各占3 个时间节点上全国获批总增量的27%、43%、34%,持续处于领先地位,进一步验证了重心坐标偏移方向与现实获批数量增长方位相符合。针对长短轴展开分析,长半轴代表国家森林城市分布的方向,短半轴则表示数据分布的范围,两者值差距则表示数据方向性。截至2012 年长短轴值差额微小,表示该阶段国家森林城市空间分布的方向性不明显。2012—2017 年,长短轴值差距加大,表示国家森林城市空间分布的方向性增强。3 个时间节点上的短半轴不断缩短,表示10 a 间国家森林城市分布向心力加强;长半轴数值下降幅度较小,表示国家森林城市在主要方向上以缓慢速度集聚。从方位角的旋转来看,2012—2017 年呈大幅下降趋势,从东南—西北方向转变为东北—西南方向,这与2012 年前国家森林城市获批数量较少且空间分布分散,到2017 年国家森林城市获批数量大幅增加且多集中在华中地区与华南地区的实际情况一致。2017—2022 年方位角微小增加,表明国家森林城市空间演化力量稳定在东北—西南方向,东南—西北方向的作用力轻微提升。

表2 3 个时间节点的国家森林城市标准差椭圆基本参数Table 2 Basic parameters of the difference ellipse of national forest city labeling at three time nodes

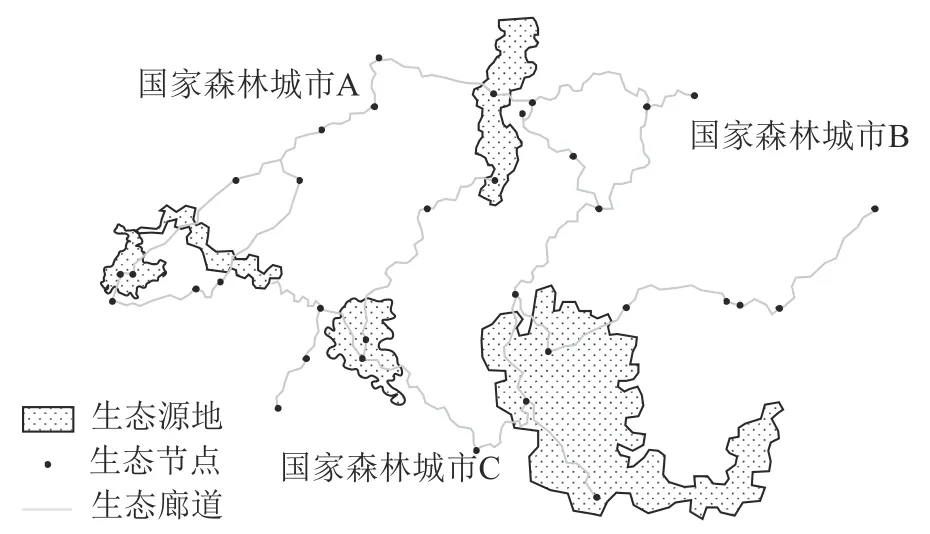

2.4.3 空间联动性 国家森林城市的地理覆盖范围和空间着力点日渐全局化,在形态布局上形成了点、线、面互联互通的城市生态网络系统(图3),促进了区域斑块间物种、物质和能量的交流互动,在生态一体化治理模式的加持下,城市生态网络系统不再局限在单个行政区划范围内,为国家森林城市升级为国家森林城市群奠定了空间物质基础。①点上突破。依托自然资源打造多层次、多维度的“点”,通过丰富湿地郊野公园、森林公园、城市公园等生态节点,促进城市绿地增量,维持源地之间生态要素交换和联系。②线上连接。依托区域内的山脉、水系和骨干道路,形成林网、片林、贯通性生态廊道,加强生态空间的连接,缓解生境破碎化问题。③面上拓展。保护自然保护区、风景名胜区等集中连片分布的生态源地,并在周围建立生态缓冲区扩增生态源地面积,保证生态斑块功能的稳定性。

图3 点、线、面联动的城市生态网络示意图Figure 3 Schematic diagram of urban ecological network with linkage of points, lines, and areas

3 中国国家森林城市的时空演变动因分析

3.1 政府行政力

建设国家森林城市是为解决城市化进程中城市生态系统出现负向效应开展的创新实践,各级政府承担了组织领导、规划编制、资金投入、指导监督、考核考评等责任。被授予“国家森林城市”称号这不仅反映了一个城市生态建设整体水平,也能够鼓舞各地创建国家森林城市的热情。但在创建国家森林城市工作开展初期,为满足申报的相关硬性指标要求,容易忽略乡土生态系统的特殊性和城市生态系统的特色性,采取了“成木移植”“盲目栽植”“人工园林化”等快速增绿措施,但因后续管理维护未及时跟进,反而带来了更多问题。随着国家森林城市建设的有序推进,城市森林覆盖率有效提高,包含各类城市绿色空间在内的“绿色基础设施系统”也逐步完善,各地将更多视线放在了国家森林城市在美学功能、休闲旅游、文化遗产、精神健康等层面的价值拓展,促成了城市生态建设追求从“绿起来”“美起来”到“活起来”的转变。此外,在追求更高层次生态环境的社会需求下,区域间生态系统的日益紧密而行政区域间认知、利益、制度存在差异的矛盾突显,国家森林城市群建设需突破“碎片化”的生态治理模式,因此,各地开始探索以生态一体化治理助推跨区域生态治理的转型路径。

3.2 社会驱动力

为进一步探究各省份的社会经济发展差异性是否对国家森林城市的整体空间格局产生影响,整理各省份获批的国家森林城市数量、年末人口数量及地区生产总值作为变量,采用SPSS 得到皮氏矩阵相关系数(R)。由于2022 年的数据还未公开,因此选择2021 年的相关数据作为替代。由表3 可知:R均大于0.9,且P皆小于0.001,表明各省国家森林城市获批数量与各省的社会经济发展相关程度较大,呈显著正相关(P<0.01)。为确保结果的准确性,以地级市为单位进一步计算验证,得到各地级市国家森林城市获批数量与年末人口数量、地区生产总值的R分别为0.284、0.516,皆存在显著的正相关关系(P<0.01)。分析相关原因,认为国家森林城市的建设和维护需要投入大量的资金,经济发达的地区能够支撑这一开支,部分经济欠发达地区将经济增长作为城市发展的首要任务,暂未将视线投放至国家森林城市的建设与评选;经济发达的地区对人口流动的吸引力强,居民在获得经济收入的同时对城市生存环境更加重视,促进了城市生态、经济及社会系统协同发展。

表3 国家森林城市相关指标的相关性分析Table 3 Correlation analysis of relevant indicators of national forest cities

3.3 自然约束力

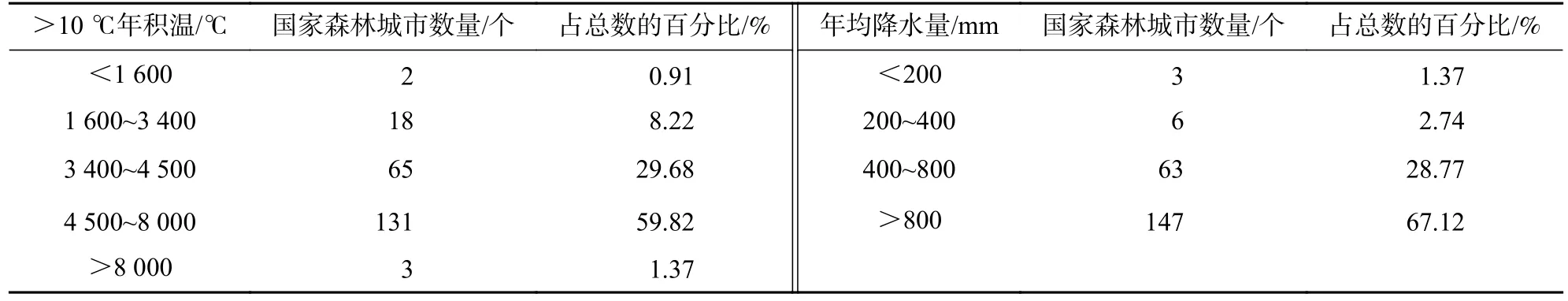

3.3.1 水热气候条件 将219 个国家森林城市带有地理信息的点要素分别与中国>10 ℃年积温、年均降水量底图进行空间叠置。从表4 可知:国家森林城市数量与年积温同步增加,在暖温带、亚热带地区占比为89.05%,由于热带地区的国土面积小,所以国家森林城市数量占比仅为1.37%。国家森林城市数量与年均降水量也同步增加,在湿润、半湿润地区占比高达95.89%。整体上,随着中国热点地区湿润度增高,国家森林城市的数量呈明显上升趋势。说明充足的水分和适宜的温度能够对森林的发育产生积极作用,是国家森林城市评选、发展的重要因素。

表4 国家森林城市在不同水热条件区域中的数量与占比Table 4 Number and proportion of national forest cities in different hydrothermal conditions

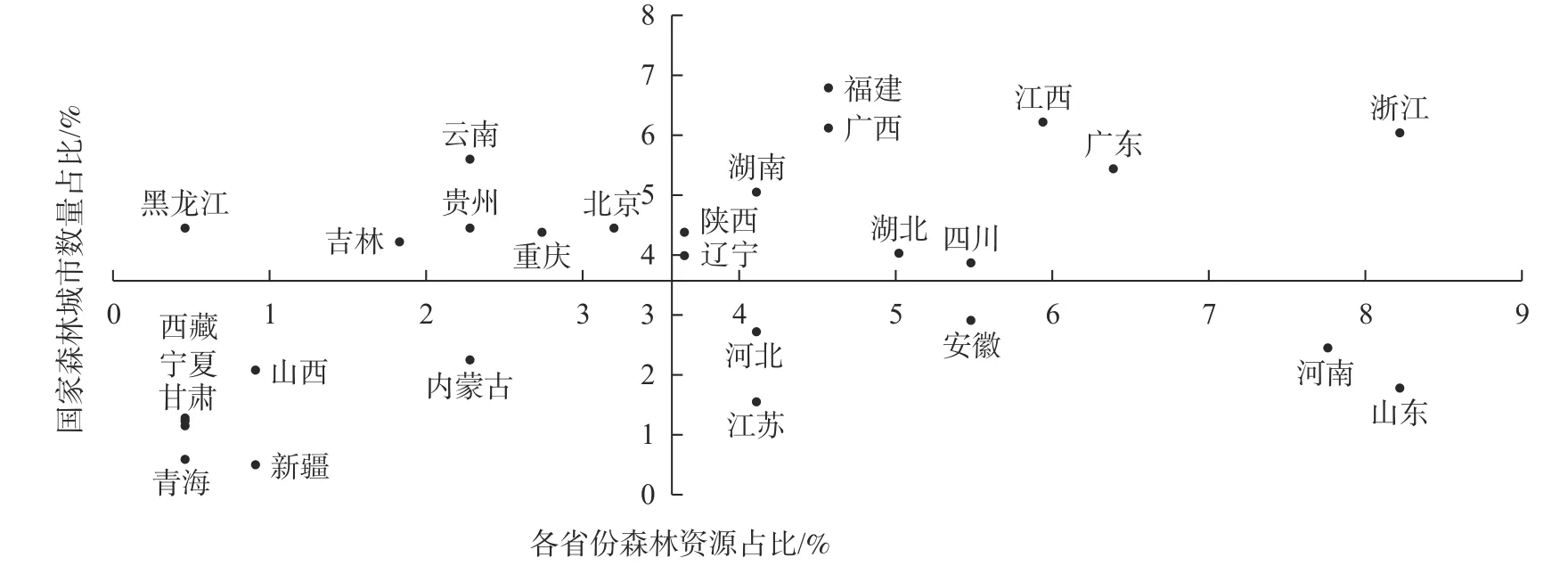

3.3.2 森林资源条件 以各省份的森林覆盖率作为基础数据得出各省份的森林资源占比,并与各省份的国家森林城市数量占比展开矩阵分析,结合媒体针对各地创建国家森林城市举措发布的相关报道,分析图4 可知:位于第1 象限和第3 象限内的省份数量较多,共涵盖了61%的省份。陕西、辽宁、湖北、四川等紧邻分界线,说明这些省份的国家森林城市数量与当地森林资源具有显著的空间耦合特征。浙江、广东、江西、四川等省份位于第1 象限,表明森林资源极为丰富,并在国家森林城市申报上取得了与森林资源相匹配的获批数量。黑龙江、吉林、云南、贵州等省份处于第2 象限,表示这些省份虽拥有丰富的森林资源,但由于地形地貌复杂,难以实现“森林进城、森林围城”,生态文化建设未达标,未满足创建国家森林城市的考核标准,导致获批数量较少。内蒙古、山西、新疆、西藏等省份位于第3 象限,由于恶劣的自然条件限制了森林资源培育和城市基础设施建设,国家森林城市获批数量也较少。山东、河南、安徽、江苏等省份位于第4 象限,森林资源较第一象限内的省份相对匮乏,但通过科学建绿,以水带绿,以绿缀城等手段扩大了城市生态空间的连通性,同时在森林健康、生态文化、公共休闲等内容上开展了配套活动,在创建国家森林城市上成效显著。

图4 各省份森林资源占比与国家森林城市数量占比的矩阵分析Figure 4 Matrix analysis of the proportion of forest resources in each province and the proportion of the number of national forest cities

3.4 城市转变力

随着社会经济快速发展,城市之间为争夺要素资源出现了“用生态换发展”的现象,在环境污染与生态破坏复合式叠加态势下,部分城市超出了生态承载力,难以实现生态自平衡。同时,城市群发展初期的激进扩张进一步加剧了生态用地的紧张,单独由1 个城市开展环境治理和生态建设的传统模式已不再适用于区域性的资源短缺、环境污染、生态破坏、物种濒危等问题。此外,随着城市居民生态友好意识的不断觉醒和深化,本地的生态文化产品难以满足城市居民的多层次、多样化需求,这就要求城市在更大尺度上进行区域间生态文化产品的友好交流。针对以上原因,政府创新提出了加快建设森林城市群,通过廊道连接分散于地区间独立的生境斑块,形成点、线、面交织联动的空间形态,打造联系紧密且复杂的城市生态网络系统。

4 结论与建议

4.1 结论

国家森林城市的演变特征和动因:①宏观演变历程。分为基础探索—系统规范—快速发展3 个阶段,建设观念从碎片化、过度化、绿起来升级为一体化、自然风、活起来。②空间数量演变。建设覆盖面涵盖计划单列城市、省会城市、地级市、县级市、县(区)5 个等级;空间数量分布与“胡焕庸线”高度吻合,集聚热点由少至多。③空间态势演变。具有集聚性、方向性、联动性特征,呈现“点上突破—线上衔接—面上拓展”的迭代模式。④影响因素。4 个因素共同作用,分别主导国家森林城市规划—建设—运营—升级4 个阶段。政府行政力统筹全局,通过政策调控和观念升级为国家森林城市建设提供支持和引导;自然约束力主要决定国家森林城市空间分布,奠定了地区是否具备创建国家森林城市的基础条件,社会驱动力决定了地区能否为国家森林城市的持续运营维护提供良好保障,两者共同决定了国家森林城市的数量分布和空间演变趋势;城市转变力为国家森林城市的提质升级提供了切入点,推动国家森林城市的发展和进步。

4.2 建议

①因地制宜,打造一套成熟完备的森林城市创建流程。强化政府主导力量,因地制宜形成一套指标涵盖全面、创建步骤清晰的国家森林城市评选流程,打通创建、评选、审批、监管、运营、维护乃至退出的全过程。②尊重自然,多维度探讨构建成本低、效益优的森林城市。针对经济落后或水热条件欠缺的地区,形成生态型、节约型、多样化的绿化模式,以近自然的绿化模式持续维护城市森林健康,减少后期养护管理投入。③森林惠民,将增进居民生态福祉贯穿国家森林城市创建全过程。以人为本,将生态、景观、游憩、文化、科教、防灾融入国家森林城市建设,增加相关产品和服务的多样化供给,实现人居环境改善、生活品质提升、公共资源共享、社会和谐善治的美好愿景。