东南亚中资企业的慈善和文化责任与东道国员工对华认知*

关 萌

(厦门大学 东南亚研究中心/南洋研究院,福建 厦门 361005)

引 言

东南亚是中国周边外交优先方向和高质量共建“一带一路”的重点地区。然而,双方在“一带一路”倡议合作项目的达成数量与日俱增之时,当地中资项目遭受“污名化”、经济行为“政治化”攻击的情况也变得愈加频繁和猛烈,政治假新闻的泛滥又极易煽动民众对中资企业的仇视情绪,(1)毕世鸿,宋洋.东盟国家社交媒体政治假新闻治理研究[J].南洋问题研究,2022,(4).某些中资项目甚至被迫搁置,例如缅甸密松水电站、马来西亚东海岸高铁项目等。美日等西方国家污名化“一带一路”倡议对东南亚国家的影响,炒作“债务陷阱”“环境危机”“过度依赖”等,贬损中国在东南亚的战略信誉。(2)包广将,范宏伟.“一带一路”在东南亚面临的挑战与机遇:美日联盟政治的视角[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2022,(1).这类“污名化”不仅直接影响中资企业营商环境,也对中国形象带来了巨大损害,所以一些海外中资企业也开始通过不断加强履行自身企业社会责任来改善企业形象与舆论环境,中资企业社会责任也不再只是一种企业单纯出于自利性社会投资动机和利他性回馈社会的行为,更肩负改善中国、投资对象国与其社会三者之间复杂互动关系的使命。通过践行“一带一路”倡议理念,推动构建“人类命运共同体”是中资企业与西方跨国企业的本质差别,因此中资企业的社会责任履行不只是物质层面的慈善行为,更包含文化层面的深刻内涵。这为学界提出了一个亟待研究的学术命题:海外中资企业通过履行社会责任来推进两国民心相通过程中,慈善责任和文化责任发挥何种效用、扮演何种角色,以及两者间的相互作用关系是什么。基于利益让渡思维的慈善行为是否始终能换取获赠方的好感?而基于理念的文化是否能够左右一项慈善行为的价值?换句话说,给钱一定有用吗?钱的价值是怎么被定义的?本文期望对这两个问题提供理论阐释与数据支撑。

一、研究综述

(一)企业社会责任

企业社会责任指企业具有按照社会期望的目标和价值观来制定政策、进行决策或采取行动,自愿承担社会责任的义务。(3)Howard R. Bowen. Social Responsibility of the Businessman[M]. New York: Harper &Row, 1953:13.利益相关者理论则将企业社会责任履行的对象界定为“任何能够影响公司或受公司影响的群体或个人”(4)R. Edward Freeman. A Stakeholder Theory of the Modern Corporation[J]. Perspectives in Business Ethics Sie, 2001,(144).。综合社会契约理论对利益相关者进一步区分为显性契约方(直接利益相关者)和隐性契约方(间接利益相关者)。(5)Thomas Donaldson, Thomas W. Dunfee. Toward A Unified Conception of Business Ethics: Integrative Social Contracts Theory[J]. Academy of Management Review, 1994,(2).关于企业社会责任的目的与动机,学界也分别从利我性角度和利他性角度进行了有益诠释。(6)Carroll A B, Shabana K M. The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice[J]. International Journal of Management Reviews, 2010,(1).企业社会责任研究还衍生出企业社会绩效评估,以及客观环境对企业社会责任履行以及企业财务绩效之间关系的影响(7)Torugsa, N. A., O’Donohue, W. &Hecker, R. Proactive CSR: An Empirical Analysis of the Role of its Economic, Social and Environmental Dimensions on the Association between Capabilities and Performance[J]. Journal of Business Ethics, 2013,(2).等。“金字塔模型”提出企业除了创造利润的经济责任外,还需遵守法律责任、承担伦理责任和进行慈善责任。(8)Carroll A B. Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct[J]. Business &Society,1999,(3).随着社会科学的文化转向,非物质层面的文化因素也越来越受到重视,不过企业社会责任研究中文化责任的相关研究却相对较少。

跨国企业社会责任研究则试图解释更加复杂的企业母国-东道国-东道国社会三者之间的互动关系,(9)余官胜,吴琦琦,董直让.社会责任提升是否有助于我国跨国企业应对国际投资保护?——基于海外子公司视角的实证研究[J].财经研究,2021,(7).研究对象也从在华外资企业研究扩大到“走出去”的“一带一路”中资企业研究。但这类研究中大多都将研究对象视为几个大的整体,如企业、社会、政府等,而企业与员工间关系、母国员工与当地员工等独特作用与微观区别方面仍缺少关注。孔建勋等人提出了东南亚中资企业当地员工民心相通测量指标,并从企业履行与员工认知两个层面来测量了中企在澜湄国家的发展合作成效,以及文化制度距离对中企与当地员工认知的影响,(10)孔建勋,张志伟.东南亚中资企业社会责任的“自述”与“他述”——基于文化制度距离的实证研究[J].南洋问题研究,2021,(2);孔建勋,沈圆圆.“一带一路”倡议下东南亚中资企业推进民心相通的实证分析[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2021,(6);孔建勋,任欣霖.中资企业在湄公河流域国家的发展合作[J].东南亚研究,2022,(4).但这类研究中的企业社会责任都只选取了企业的慈善责任行为作为衡量指标,虽然注意到文化制度的影响,但在实证层面并未将企业的文化责任行为纳入考量。

综上所述,本文将同时选取慈善责任与文化责任两个维度,来测量当地员工对中资企业社会责任履行的认知。

(二)认知泛化

群际接触理论主张不同群体间的接触能够有效消除群体间偏见,而且群际接触具有泛化性与次级传递的特点。(11)郝亚明.西方群际接触理论研究及启示[J].民族研究,2015,(3).既往企业社会责任研究中只关注企业社会责任能为企业所带来的直接效应,随着越来越多企业走向国际化运营,跨国企业社会责任履行所附带的泛化性和次级传递功能开始凸显。跨国企业为两国民众提供了最为直接且天然的群际接触场所,就职于跨国企业的当地员工得以与企业母国人员发生直接接触,他们了解企业母国的渠道不再仅限于新闻报道,部分媒体的虚假报道在真实的接触当中能够得到证伪,对企业母国的刻板印象能够得到一定程度消除,并提高员工们对企业母国社会的接触意愿。此外,社会系统理论将社会信任分为制度信任与人际信任,(12)Luhmann, Niklas. Trust and Power[M]. Chichester: John Weley and Sons, 1979:40,48.社会嵌入选择理论的学者们则强调制度信任最终将取代人际信任。(13)Bachmann R, Zaheer A. Landmark Papers on Trust[M]. Edward Elgar, 2008:338.有学者对此类观点做出了如下总结:“基于制度的信任一旦将制度约束或制度控制的信任上升为普遍内在于心的共享价值的信任文化,即由契约合同的管控性信任上升为普遍主义的自觉信用关系,就可以自然转换为一套关于市场秩序的和谐话语。”(14)周怡.信任模式与市场经济秩序——制度主义的解释路径[J].社会科学,2013,(6).具体到跨国企业而言,企业与当地员工间基于契约合同而产生的管控性信任向当地员工与企业母国之间的一般化信任进行过渡的过程中,跨国企业可以通过履行企业社会责任向当地传递信任的信号,解决信任缺口,完成自身社会化结构功能。因此,本文将选用东南亚中资企业的实证案例来探索当地员工对企业社会责任履行认知如何泛化至对企业母国形象的认知。在具体操作上,本文选择当地员工对中国在员工所属国内的影响力大小和影响力正负两个层面的评价来作为当地员对华认知的两类测量指标。

(三)文化的作用

国内学界日渐意识到文化对于行为体所起到的作用,具体议题开始转向中国与投资国间的制度压力、制度距离、“外来者劣势”等客观文化因素在中资企业海外营商中带来的影响,(15)肖红军.相关制度距离会影响跨国公司在东道国的社会责任表现吗?[J].数量经济技术经济研究,2014,(4).但主观层面的文化因素尚未受到应有重视。

韦伯(Max Weber)在他的“扳道夫”理论中提出,人的行动主要受物质利益与理念利益的支配,物质利益提供行动动力,理念利益决定行动方向,结合企业社会责任而言,“慈善责任作为一种物质利益的让渡,能够做出利益让渡行为的支援点在捐赠者的精神理念”(16)周怡,胡安宁.有信仰的资本——温州民营企业主慈善捐赠行为研究[J].社会学研究,2014,(1).。既然慈善行为是捐赠者基于精神理念而发起的,那么获赠者也同样能够基于精神理念来选择如何评估和接收对方的“善意”。对此,泽利泽指出人们会用一套文化标准给金钱“标记”上不同类型的社会意义来处理复杂的社会互动关系,(17)维维安娜·泽利泽.金钱的社会意义[M].姚泽麟,李泽坤,王彦珂,译.上海:华东师范大学出版社,2021:50.这就意味着慈善行为的意义价值并不直接等同于慈善捐赠的数额大小,这种意义价值在不同的社会关系和社会情境下依据不同的文化标准会得到不同程度的放大或弱化。关于人们进行文化“标记”的过程,米歇尔·拉蒙提出了两种模式:进行分类的“身份化”和进行打分的“合理化”。(18)Lamont M, Beljean S, Clair M. What is Missing? Cultural Processes and Causal Pathways to Inequality[J]. Socio-Economic Review, 2014,(3).应用到跨国企业社会责任研究中,获赠者会对捐赠者的身份与目的进行分类(身份化过程),也会对慈善行为的好坏利弊进行打分(合理化过程)。具化到本文的研究问题上,获赠者首先将对捐赠者的身份与目的分类为可信任的或假意的、“我者的”或“他者的”,而不同的分类结果则对应着不同的评分标准:被分类为“他者”的捐赠者可能会被以更严苛的评价标准来进行“打分”,被分类为“我者”的捐赠者却只需稍做努力便能取得同等成绩。因此,避免被分类为“他者”或是弱化自己的“他者”身份至关重要,如道格拉斯指出,人们对“污染”评价并不来自客观的卫生标准,而是基于维护文化中既有的分类与秩序,在秩序之外的事物是“污秽”和“危险的”。(19)玛丽·道格拉斯.洁净与危险[M].黄剑波,柳博赟,卢忱,译.北京:民族出版社,2008:195.所以在跨文化环境中,中资企业被分类为既有秩序之外的“他者”,那么中资企业履行社会责任可能将面临严苛的评估标准,如果中资企业通过构建良好的文化责任来尝试改变原有“他者”身份时,获赠者对企业慈善责任的评价是否会有所改变?这是本文试图解释的核心问题。

基于上述理论梳理,本文测量跨国企业社会责任履行中,除了慈善责任以外,新增了企业的文化责任维度;其次,不同于既有研究中主流的中宏观分析视角,本文选择将研究对象移至微观层面的跨国企业当地员工之上;最后,不再只关注企业社会责任履行在当地员工对企业形象认知塑造上的影响,而是进一步探寻在当地员工对企业母国认知上的影响。

二、数据来源及处理

本文以云南大学“海外中国企业与员工综合调查(OCEES)”数据库作为测量东南亚中资企业慈善责任与文化责任履行成效与当地员工对华认知的数据来源。该数据库是一套涵盖东南亚、南亚、非洲18个“一带一路”沿线国家的中国海外企业雇主——雇员匹配调查数据,是具有唯一性、创新性和实用性的中资企业与当地员工匹配调查数据,其中包含861家中资企业有效样本及其13205个相对应的当地员工样本。本文主要利用该数据库中7300个东南亚员工样本(文莱、东帝汶除外),并运用Stata软件进行数据处理和定量分析,通过当地员工视角来测量东南亚中资企业慈善责任与文化责任履行效果,以及当地员工对华影响力的评价,并研究分析相关性和因果关系。依据本文的研究问题,选取的测量指标如下。

(一)自变量

1. 企业慈善责任。原数据问卷中关于企业慈善责任的测量问题为“企业在当地会做一些改善当地居民物质条件或生活环境的事情,您看看哪些是本企业做过的?(1)教育援助;(2)培训项目;(3)卫生援助;(4)基础设施援助;(5)修建寺庙;(6)水利设施;(7)电力设施;(8)文化体育设施;(9)文体交流活动;(10)社会服务设施;(11)以钱或实物形式进行公益慈善捐赠”,针对上述11个子选项的答案均为1=有;2=没有;3=不清楚。本文将1和2重新编码处理为0=没有、1=有,将3处理为缺失值,并将11个子选项的回答进行了加总,以测量东南亚中资企业的慈善责任总得分。

2. 企业文化责任。企业的文化责任履行通过以下两个问题进行测量:“您是否同意‘这家企业尊重本地的风俗习惯’这一说法?”与“您是否同意‘这家企业尊重我的宗教信仰’这一说法?”这两个问题的答案选项均为:1=完全不同意;2=不同意;3=一般;4=基本同意;5=完全同意。本文重新合并分类为不同意与同意,分别赋值0=不同意;1=同意,并对两个问题的回答进行了合并,当地员工对上述两个问题之一作出肯定回答便视作企业履行了文化责任,并重新编码为0=企业未履行文化责任;1=企业履行了文化责任。

(二)因变量

1. 东南亚中资企业的当地员工对中国影响力大小认知(下文简称为:中国影响力大小认知)。中国影响力大小认知水平测量采用的是典型的里克特量表,具体问题为:中国对我国的影响力有多大?回答从1到4编码,1=没有影响;2=没多大影响;3=有些影响;4=很大影响。

2. 东南亚中资企业的当地员工对中国影响力正负认知。(下文简称为:中国影响力正负认知)。与中国影响力大小认知的测量一致,同样采用里克特量表,具体问题为:总体而言,中国对我国的影响是正面还是负面?回答从1到5编码,1=非常负面;2=相对负面;3=相对正面;4=正面;5=非常正面。

除了上述主要的自变量与因变量以外,我们还控制了互联网使用频率(1=从不;2=几乎不;3=一年几次;4=一个月至少一次;5=一周至少一次;6=一天至少一次;7=一天半小时到一小时;8=一天数小时)、性别(0=男;1=女)、是否管理人员(0=普通员工;1=管理人员)、受教育水平以及户口类型(0=农村;1=城市)。

按照前述研究思路和测量指标,本文对相关变量进行数据处理,各变量的具体特征表述说明如表1。

表1 相关变量特征描述表

三、东南亚中资企业慈善、文化责任履行效果与当地员工对华影响力认知分析

(一)东南亚中资企业慈善、文化责任履行情况

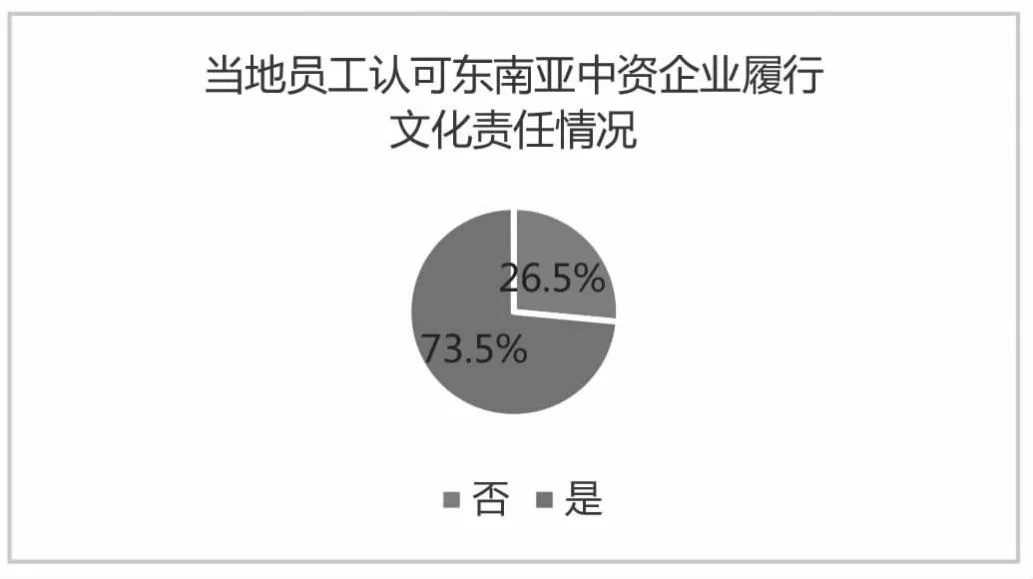

图1展示了东南亚中资企业慈善责任履行总体情况和企业履行慈善责任的领域划分。可以看出,一半(50.1%)东南亚中资企业当地员工认为其企业履行了1~5项慈善责任;近三成左右(26.6%)的东南亚中资企业当地员工认为其企业履行慈善责任的领域较全、数目较多(6~9项);少数(6.10%)东南亚中资企业当地员工认为所在企业履行了问卷中所有11项慈善责任。但与此同时,也有近两成(接近17.2%)东南亚中资企业当地员工认为所在企业完全没有履行慈善责任履行(得分为0)。总体来看,东南亚中资企业慈善责任履行水平居于中等。而在慈善责任履行方式上,选择以钱或实物的形式进行慈善援助的中资企业居多。

图1 东南亚中资企业慈善责任履行情况

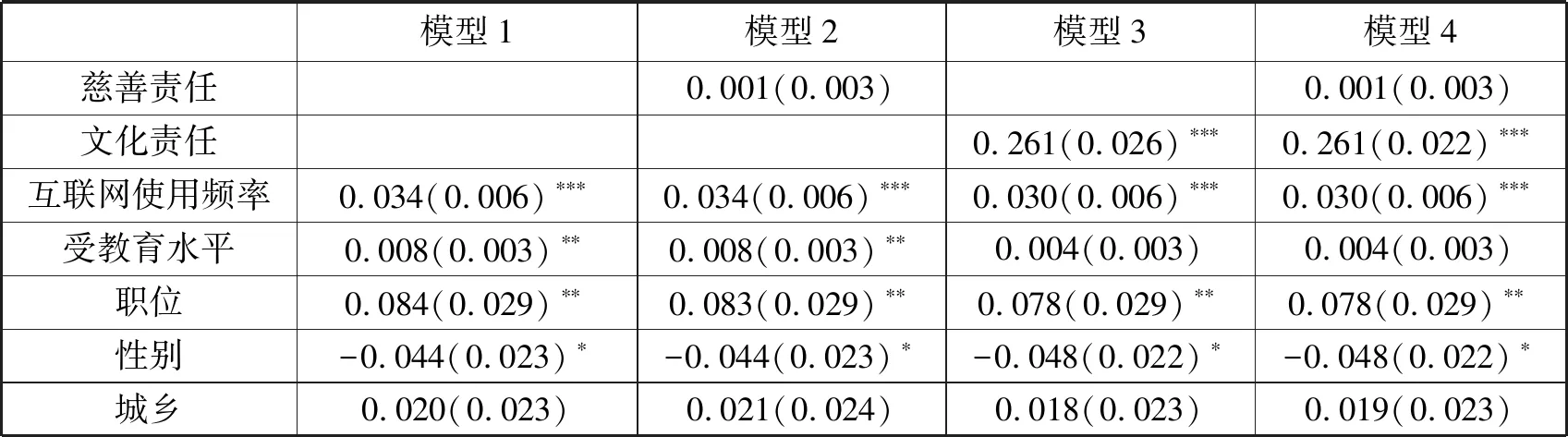

文化责任方面,如图2所示,大多数(73.5%)当地员工都表示所属中资企业尊重当地的风俗习惯或员工自身的宗教信仰,但另有接近三成(26.5%)的员工也提出自己所属中资企业并不尊重当地风俗习惯或宗教信仰。

图2 东南亚中资企业文化责任履行情况

(二)东南亚中资企业慈善文化责任履行与当地员工中国影响力正负认知相关性分析

基于线性回归模型,我们考察了当地员工对东南亚中资企业慈善责任与文化责任履行程度的评价在当地员工对“中国影响力正负”认知水平上所产生的效应(表2)。数据结果显示东南亚中资企业的慈善责任履行在当地员工对中国影响力正负面的认知水平上没有显著影响,意味着东南亚中资企业更多的慈善责任履行并不一定能够促进当地员工对中国的正面认知;企业的文化责任履行却能显著提升当地员工对中国影响力正负的正面评价,也就是说,企业越尊重当地的宗教信仰与风俗习惯,越有可能促进当地员工对中国形象形成正面认知。这表明,如果仅依靠“赠予越多钱、越多慈善捐助就能树立正面形象”这一工具理性逻辑来向当地员工传递中国国家的正面形象未必有效,而“尊重当地宗教信仰与风俗文化”这一非物质层面的价值理性逻辑发挥着稳定、正向的作用。

表2 慈善责任与文化责任在当地员工对中国影响力正负认知上的回归模型

控制变量中互联网使用频率、职位、性别在中国影响力正负认知上的影响也都具有稳健的显著性。具体而言,互联网使用频率越高的当地员工越倾向于认可中国对本国具有正面影响力;任管理职位的当地员工比普通员工、男性比女性更认同中国对本国有着正面影响力。首先,根据群际接触理论,间接接触时常能发挥与直接接触相似的改善群际接触意愿效应,(20)郝亚明.西方群际接触理论研究及启示[J].民族研究,2015,(3).所以互联网使用频率越高的当地员工更有能力通过互联网来获取有关中国的多元信息,以媒体接触这一间接接触方式辅助加强或改善直接接触的正、负面效应,建构中国整体国家形象的正面认知。任企业管理职位的当地员工往往比普通员工更能获得更多企业的内部信息,更能理解和认同中资企业的总体目标与价值观,与中资企业形成共同知识、“自己人”意识,从而将该信任有效泛化至对中国的一般化信任之上。关于中国影响力正负认知上的男女差异,本文认为主要是东南亚社会普遍仍以父权制为主而导致。相比女性,男性可能更有能力和渠道参与政治与社会生活,接触外界事务和信息的机会增加,有助于理性处理有关中国的不实负面信息。

(三)东南亚中资企业慈善文化责任履行与当地员工中国影响力大小认知相关性分析

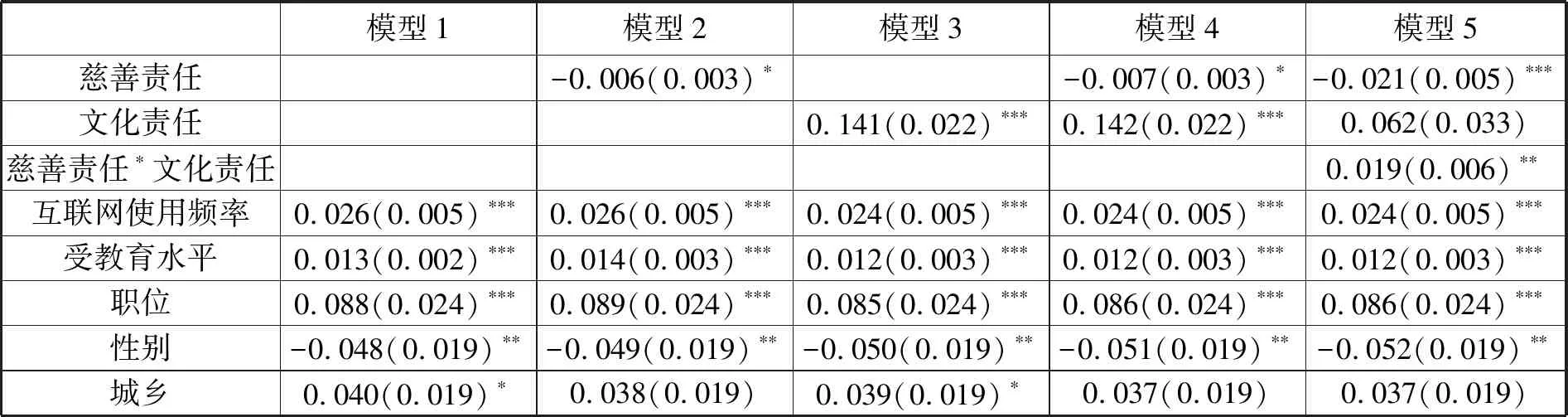

表3展示了慈善责任、文化责任与中国影响力大小认知三者间的线性回归嵌套模型结果。数据结果表明,无论是企业的慈善责任履行还是文化责任履行都可以显著影响当地员工对“中国影响力大小”的认知情况,不过两者却起着完全相反的正负向作用。具体来看,当中资企业履行慈善责任得分越高时,当地员工却越倾向于认为中国对本国的影响力小;当中资企业履行了文化责任,当地员工就越倾向于认为中国对本国影响力大。模型4同时考虑了两种责任的效用,但其正负性仍然没有变化,说明中资企业的慈善责任和文化责任履行在中国影响力大小认知上都具有稳健的显著效果。模型5中考察了慈善责任和文化责任的交互作用,结果发现其统计显著,且效应为正。在进一步绘制了交互效应图来诠释慈善责任和文化责任之间的交互效应后发现,履行文化责任可以改善慈善责任在当地员工对中国影响力大小认知上的负面效应:在慈善责任履行相同的情况下,履行了文化责任的企业当地员工们更认为中国对本国的影响力大。

表3 慈善责任与文化责任在当地员工对中国影响力大小认知上的回归模型

其他控制变量中,互联网使用频率、受教育水平、职位、性别都有着稳健的显著作用:互联网使用频率越高、受教育水平越高的当地员工越倾向于认可中国对本国的影响力大。该结果与上文关于当地员工对中国影响力正负认知上的结果一致。而另外任管理职位的当地员工比普通员工、男性比女性更认同中国对本国的影响力小这一结果的理解上,本文认为企业高管相较于普通员工普遍拥有更高的社会与经济地位,相应有着更高的评估标准,因此任企业管理层的当地员工会以更“严格、理性”来评价中国对本国所具有的影响力大小。男女差异也同理:男性参与更多社会事务,也会以更高的需求和更理性的评价来对待中国对本国的影响力大小。

综上所述,从企业慈善责任和文化责任两个维度来考察东南亚中资企业社会责任履行对于当地员工在“中国影响力正负”“中国影响力大小”两个问题上的认知所产生的影响,本文发现东南亚中资企业的慈善责任履行仅能影响当地员工对“中国影响力大小”的评价,且是显著的负向作用;而企业履行文化责任不论是在“中国影响力正负”还是“中国影响力大小”上都能提升当地员工的正面评价。除此以外,企业文化责任的履行对前述慈善责任在当地员工对“中国影响力大小”上的负面效应具有调节作用。

结果与讨论

本文从跨国企业可以通过履行企业社会责任将当地员工对企业形象的认知泛化至企业母国的视角出发,利用“海外中国企业与员工综合调查(OCEES)”数据中7300个东南亚员工样本(文莱、东帝汶除外),并运用Stata软件进行数据处理和定量分析,测量东南亚中资企业慈善责任、文化责任的履行对当地员工对中国影响力大小和正负两方面认知的影响。并针对主要的3个研究结论进行以下理论探讨:

第一,慈善责任的履行在当地员工对“中国影响力正负”认知泛化上没有显著作用,而文化责任的履行能够显著提升当地员工对“中国影响力正负”的正面评价。换言之,东南亚中资企业对当地社区慈善捐赠的多寡与其当地员工对中国形象的正面认知之间的关系并不明显,但是当中资企业越尊重当地风俗习惯和宗教信仰,就越能使企业的良好形象成功地泛化至中国的国家形象之上,其当地员工就越认为中国具有正面的形象。如何理解慈善责任“无效”这一有悖于常理的结果,本文认为可以从韦伯的“扳道夫”理论进行拓展解读,也就是文化责任作为理念利益的载体,决定着受众对施与者形象认知的方向(正负面),而慈善捐赠作为物质资源交换形式,其主要功能并不作用在受众对施与者形象认知方向上。

第二,慈善责任的履行在当地员工对“中国影响力大小”认知泛化上有显著的负面作用,而文化责任的履行在当地员工对“中国影响力大小”认知泛化上有显著的正向作用。也就是说,东南亚中资企业慈善捐赠行为越多,其当地员工越倾向于认为中国对本国的影响力偏小;但当中资企业越尊重当地风俗习惯和宗教信仰,其当地员工越认为中国对本国具有强大的影响力。本文认为,文化责任作为理念利益与价值理性的具体表现,东南亚中资企业良好的文化责任履行确实能够促使当地员工对中国影响力大小和正负两方面的认知都沿着为中资企业、中国所期待的正向路径发展。这再次拓展了韦伯的“扳道夫”理论——文化理念不仅影响方向,还提供动力。

按照常理,慈善捐赠数额越多代表捐赠者具有更高的经济实力与影响力,然而本文的实证统计却得到了相反的结果。这反而印证了泽利泽关于“金钱的标记”重要性,“一美元并不总是等于一美元”(21)维维安娜·泽利泽.金钱的社会意义[M].姚泽麟,李泽坤,王彦珂,译.上海:华东师范大学出版社, 2021:11.,当金钱涉及社会关系时,人们就会依据一套文化标准赋予金钱不同的价值与意义,从而应对不同的复杂社会关系。也就是说,人们对慈善捐赠的评价并不总是客观理性的,慈善捐赠的数额与所得到的评价并不总是等同的。那为什么本文案例中东南亚中资企业的慈善捐赠行为被反向“标记”了?正如前文所述,拉蒙提供了进行分类的“身份化”和进行打分的“合理性”两种文化过程,但没有解释这两种文化过程是如何作用于同一个人、事、物上的。本文的数据结果为回答该问题提供了一次尝试的机会:当一个群体进入另一个文化群体时,首先要经历“身份化”,然后才能“合理化”,也就是先分类,后打分。具体来说,当东南亚中资企业到当地进行投资时,由于中国与东南亚各国的文化制度具有客观的差异性,双方的文化距离较远,东南亚中资企业首先会被分类为“他者”,人们天然对“他者”持有的不信任感和排斥,使人们倾向于弱化“他者”对自身产生的影响。所以即便东南亚中资企业做了更多慈善捐赠,但当地员工主观上却更倾向于弱化中国对本国的影响力,这与人类学家道格拉斯所说的“位置不适当,是对秩序的威胁,因而被看作令人讨厌并须赶紧扫除出去”(22)玛丽·道格拉斯.洁净与危险[M].黄剑波,枊博赟,卢忱,译.北京:民族出版社,2008:195.不谋而合。

第三,文化责任的履行在慈善责任对当地员工对“中国影响力大小”认知泛化上具有调节作用。换句话说,东南亚中资企业尊重当地的风俗习惯和宗教信仰能降低当地员工对中资企业慈善捐赠行为的“排斥”,进而改善当地员工对“中国影响力大小”的负面认知。东南亚中资企业履行文化责任,拉近了与当地员工之间的文化距离,中资企业作为“他者”的形象得到了弱化,增强了“自己人”的认同感,慈善责任履行因为“身份化”文化过程所带来的负面影响也得到了缓解,当地员工能够更理性、合理地评价中资企业的社会责任履行。

从“走出去”战略到“一带一路”倡议,海外中资企业作为公共外交的重要部分,一直在向世界传递中国话语、塑造中国形象。随着中国经济制度的完善和企业社会责任研究的深入,海外中资企业都意识到了企业社会责任的重要性,选择通过慈善捐助的方式来回馈当地社会,向当地社会传递友好信号,形塑企业及中国的正面形象。本文认为,中资企业在东南亚国家履行企业社会责任时,仅仅通过对当地社区进行捐资捐赠并不能显著促进当地员工对中国的积极认知,也不能显著地提升他们对中国影响力的正面评价。作为“一带一路”倡议践行者的中资企业,还需要充分了解和尊重当地的宗教信仰和风俗习惯,通过履行文化责任来拉近双方文化距离,才能让当地员工对中国有更加正面的认知,也更加正面地理解中国的影响力,并且通过当地员工来进一步推动更多群体对中国形象和中国影响力的积极正面认知。