大学生传统礼仪教育的实践探索

——以白城师范学院首届丁香文化节拜师礼仪式设计为例

孙立梅

(白城师范学院历史文化学院,吉林白城 137000)

中国非常重视传统礼仪教育,2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,提出“加强国民礼仪教育。加大对国家重要礼仪的普及教育与宣传力度,在国家重大节庆活动中体现仪式感、庄重感、荣誉感,彰显中华传统礼仪文化的时代价值,树立文明古国、礼仪之邦的良好形象”[1]。在高校开展礼仪教育是传承中华优秀传统文化的重要体现,通过中国传统礼仪实践,“容止可观”“德行可象”,在观礼、行礼过程中,使礼内化于心,达到教化训导作用。

目前对高校礼仪教育研究的成果,多侧重对学校礼仪教育的意义、存在问题和解决方法方面的研究。本文以白城师范学院首届丁香文化节拜师礼仪式设计为例,对大学生传统礼仪教育的传承与设计要素进行分析,并从先秦儒家礼仪中的尊师重教思想的理念传承、方法借鉴等角度,对古代束脩礼在高校礼仪教育中的创造性转化和创新性发展进行探究,以期为当代大学生礼仪教育提供新的思路和方法。

一、大学生传统礼仪教育中礼仪内涵的体现

中国古代礼仪教育体现了深厚的文化积淀。历代思想家非常重视教育仪式的设计,试图将政治、伦理道德等巧妙地融入到各类教育仪式中。

中国古代学校作为习礼、行礼和讲礼的场所,形成了具有自身特色的礼仪。《荀子》中记载:“礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类之本也;君师者,治之本也……故礼上事天,下事地,尊先祖而隆君师,是礼之三本也”。[2]303在学校教育和师生关系中,突出教师的伦理地位和尊师之礼。中国传统尊师礼主要有释奠礼、束脩礼和视学礼等,其中束脩礼很好地体现了传统礼仪的尊师内涵。

束脩礼源于先秦时期,《论语》中有“自行束脩以上,吾未尝无诲焉”之语[3]。这里的“束脩”一词,历来有不同的解释,如十脡脯说,束发修饰说,表年齿说等,其中以朱熹《论语集注》中的解释较为权威:“脩,脯也。十脡为束。古者相见,必执贽以为礼,束脩其至薄者。盖人之有生,同具此理,故圣人之于人,无不欲其入于善。但不知来学,则无往教之礼,故苟以礼来,则无不有以教之也”。[4]朱熹认为“束脩”是指肉脯,是弟子送给老师的贽礼。汉唐以后逐渐将束脩作为从师之礼,初入学皆行束脩之礼,体现了中华民族尊师重教的风尚。

束脩礼是古代学礼体系中一种重要的礼仪规范。在《大唐开元礼》中对于皇太子、国学、州县学的束脩礼仪有着详细的记载。皇子束脩:“束帛一篚(五匹),酒一壶(五斗),脩一案(五脡)。其日平明,皇子服学生之服(其服青衿),至学门外。博士公服,执事者引立於学堂东阶下,西面。……皇子拜讫,相者引皇子出。”[5]301-302州学生行束脩礼,“束帛一篚(三匹),酒一壶(五斗),脯一案(十五脡)。其日平明,学生青衿服至学门,博士公服若儒服立於学堂东阶上……赞礼者引学生进博士前,……再拜讫,引出。”[5]301-302通过上述记载可见,束脩礼备受重视,而且有着严格的程序,体现了师生之间以礼相待。束脩礼在入学之前进行,作为教育之始,体现着尊师重道的儒家思想。师生通过仪式化的互动,强化了角色意识。通过束脩礼仪式,有助于形成尊师重道的社会文化风俗。

随着社会发展,对大学生传统礼仪教育,要赋予其新的时代文化内涵。如,在对古代束脩礼进行创新性应用时,赋予其主流价值观。束脩礼与当今社会的教育理念充分融合,通过仪式感对价值观进行正确传达。从更深层次来说,典礼对于社会道德规范、行为理念以及文化传承都有着重要意义。校园仪式是当下传递思想、传达信息的重要载体之一,其主要目的是让学校文化以及价值观念、行为规范进行准确传达。深挖束脩礼的教育价值、创新束脩礼的活动内容和形式,有助于促进对大学生进行礼仪教育以及社会主义核心价值观的培养。在这一过程中,突出大学生作为教育主体的核心地位,参与拜师礼设计、组织、实施各个环节,有助于提升大学生的传统礼仪素养。

二、大学生传统礼仪教育中礼仪仪式的要素

《周礼》《礼记》《仪礼》等对于古代礼仪有完备而详细的记载。在中国传统礼仪中,仪式是礼的重要组成部分。传统礼仪运用建筑布局、祝文、服饰、音乐等多种手段,给参与者以深刻的道德情感体验,大学生传统礼仪教育仪式设计一般包含以下要素。

(一)礼仪教育空间

古代学校传统教育礼仪,主要有释奠礼、视学礼、束脩礼等。学校教育礼仪仪式空间内的建筑具有教育功能,如,西周时期的诸侯学校泮宫,其得名源自其建筑类型特点。“周制,诸侯学曰頖宫。頖之言班,所以班政教……泮水者,泮之言半也。天子曰辟雍,谓以土雍水,外员如璧,故曰辟雍,义取四方来观者平均耳。泮宫水雍其半,盖东西门以南通水,北无水也。”[6]古代学校在进行教育礼仪仪式时,还会增加临时性装饰,以增强其神圣性。如,视学礼和束脩礼以学宫为主要行礼场所,为了使学宫在视学活动期间具有神圣性,建筑界面上会出现一些临时性的装饰。同中国古典大学建筑中的其他空间场所相比,仪式场所的空间、路径和建筑特征最为复杂考究。仪式场所行礼的庄严肃穆,使仪式活动者激发起恭敬之心。[7]这种学校礼仪教育空间设计,被北方少数民族政权所吸收借鉴。如,契丹族所建立的辽朝立国之初就实行尊孔崇儒政策,重视孔庙的布局与装饰。以辽朝当时的三河县孔庙为例,据《三河庙记》载:“及示先师圣容,三礼图为准……正殿前厦三间,若干槅子,门四扇。东廊房两间,户牖六事。门屋一座,束阶砌全。……能栋宇瑰丽,藻井雕甍,势若飞动,成其大壮,艰拟其功。”[8]这则文献记载表明,不论是庙宇规格、布局的齐备、装饰的华丽等方面,三河县孔庙具备教育的礼仪功能。高校传统礼仪仪式教育空间的精心设计,能够让师生沉浸其中,获得身心的滋养和熏陶,增强礼仪教育功能。

(二)礼仪教育服饰

礼容是学校教育礼仪要素之一。行礼者的体态、容貌和衣着是仪式的重要组成部分。在《周礼》《仪礼》和《礼记》中涉及了服饰、容貌仪态和周旋揖让等内容。历代的《舆服志》对帝王百官在不同场合的服饰礼仪规范要求都被详细而完整地记载。对形制、色彩、纹饰、饰物、工艺等都有明确的规定,构成服饰礼仪。正如《荀子》中所说:“修冠弁、衣裳、黼黻、文章、雕琢、刻镂皆有等差,是所以藩饰之也。”[2]197冠帽、衣饰上的花纹图案,是有礼仪规则和等级的,服饰彰显了仪式庄严。这种服饰礼制被周边少数民族所借鉴吸收,如,受到中原文化影响的辽朝,就非常重视服饰礼仪制度。据《辽史》记载,“太宗制中国,紫银之鼠,罗绮之篚,麇载而至。纤丽耎毳,被土绸木。於是定衣冠之制,北班国制,南班汉制,各从其便焉”。[9]辽朝服饰分国服和汉服两种,在《辽史》中明确规定不同的礼仪使用不同的服饰。

中国古代学校礼仪教育中的服饰礼仪,史书中也有着详细的记载。如,皇帝在学宫进行视学礼时,注重仪容神态,体现着仪式的庄严性和神圣性。皇帝讲书仪式开始之前,要在“幄”中更衣,重新换一套装束,保证皇帝每次出场都能保持最佳仪容。[7]再如束脩礼,唐朝规定学生“服青衿”,州学生行束脩礼,“其日平明,学生青衿服至学门,博士公服若儒服立於学堂东阶上……”[5]356-357“青衿”出自《诗经·郑风·子衿》中的“青青子衿,悠悠我心”。[10]“青”字,《说文解字》解释为:“青,东方色也。木生火,从生、丹。丹青之信,言象然”。[11]衿为衣服交领之处。青色为正色,五色与五行、五方对应,青指东方之色,木之色。继而与四时产生联系,有春日万物萌动,生机勃发之意。在人生之中早期的学习教育显得至关重要,因而学生服青衿,有着象征意义。“青衿”成为一种身份地位的象征。后世大多遵从《毛诗序》,将“青衿”训为“学子之所服”,“青衿”一词遂成为学子的代名词。[12]服饰色彩、形制、纹饰等与教化密切相关。这种服饰礼仪规制也传播到海外,尤其是东亚儒家文化圈深受影响。

现代高校礼仪仪式教育中,服饰同样也很重要。如学位服的设计,既有中国特色,又符合世界惯例统一规范。民族特色体现在纽扣和袖口的图案上,纽扣采用的是中国传统服饰的“如意扣”,将实用功能与装饰作用巧妙结合。学位服在毕业的氛围下有着学术知识的厚重,产生一种责任感与使命感,增强典礼的仪式感。设计现代高校礼仪仪式教育服饰时,根据不同的场合,如入学典礼、毕业典礼,设计与之相配的服饰。设计要点在于服饰的形制、颜色以及图案等。

(三)礼仪教育音乐

音乐同样是学校礼仪仪式教育要素之一。仪式音乐有特定的含义和演奏场所,仪式中的音乐具有直感性,可以烘托气氛。中国古代音乐强调中和,《礼记》中说:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之大道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”[13]1007-1008“乐而不淫,哀而不伤”的音乐能够陶冶人的心灵,中和之美是音乐的最高境界。乐曲完美地体现了礼仪的内涵,乡村饮酒礼能使百姓和乐欢洽。仪式中的音乐代表的意义独特,无声的语言起到重要的作用。

现代高校礼仪仪式教育中的音乐,同样具有激发情感的作用。如高校毕业典礼上的音乐配以国歌或者校歌等,起到烘托气氛和对大学生进行公民教育、信仰与道德教育、感恩教育的作用。国歌等爱国歌曲旋律高昂激越、铿锵有力,营造庄严神圣的氛围,能够激发大学生的爱国热情,而校歌一般都是歌颂母校、表达感恩之情的。乐曲能够衬托出仪式的神圣,仪式音乐是高校礼仪教育的重要载体。

(四)礼仪教育规程

传统礼仪教育仪式的颂辞、韵白、祝文等,是学校礼仪教育的另一要素。以《大唐开元礼》所载的国子释奠礼的祝文为例,祝文曰:“维某年岁次月朔日,……谨遣祭酒某封姓名,敢昭告于先圣孔宣父,惟夫子固天攸纵,诞降生知,经纬礼乐,阐扬文教,余烈遗风,千载是仰,俾兹末学,依仁游艺。谨以制币牺齐,粢盛庶品,祗奉旧章,式陈明荐,以先师颜子配,尚飨。”[5]300祝文对于仪式的重要性可见一斑。高校礼仪教育仪式中的语言,能够引发大学生对自身行为的审视,进而提升道德修养。

姿态在礼仪教育仪式中同样具有重要作用。作为有含义的身体动作,姿态属于身体最重要的表达方式之一。姿态作为情绪和意向的形体化和象征性表现,是教育过程中意义赋予、理解和引导的工具。周公制礼作乐,通过礼仪活动,每一个环节都有明确的礼仪规程,每一个规程都有它深刻的象征意义。如,乡饮酒礼中的“三揖”之礼,有着深刻的涵义。“乡饮酒之义:主人拜迎宾于庠门之外,入三揖而后至阶,三让而后升,所以致尊让也。……君子尊让则不争,絜、敬则不慢,不慢不争,则远于斗、辨矣,不斗、辨,则无暴乱之祸矣,斯君子所以免于人祸也。故圣人制之以道。”[13]1191在现代高校教育礼仪仪式设计时,要注意礼仪规程,包括语言、行礼姿态等。

学校礼仪仪式教育能够传递社会文化价值,具有象征性、规范性、表演性等特征。构建高校传统教育礼仪,对每一个教育礼仪仪式的环节进行系统设计,让参与者沉浸在仪式设计的场景中,自觉产生情感共鸣与文化认同。通过以上要素的综合作用,对于传统礼仪教育参与者来说,是一种体验性学习。

三、大学生传统礼仪教育中礼仪方案的设计

大学生传统礼仪教育中的方案设计,要把礼仪内涵的体现与礼仪仪式完美地结合起来,如,对束脩礼的创新性应用设计,营造一些合适的情境感知礼仪文化。汲取优秀传统礼仪内涵,在丰厚的文化积淀中,给大学生以熏陶和感染。

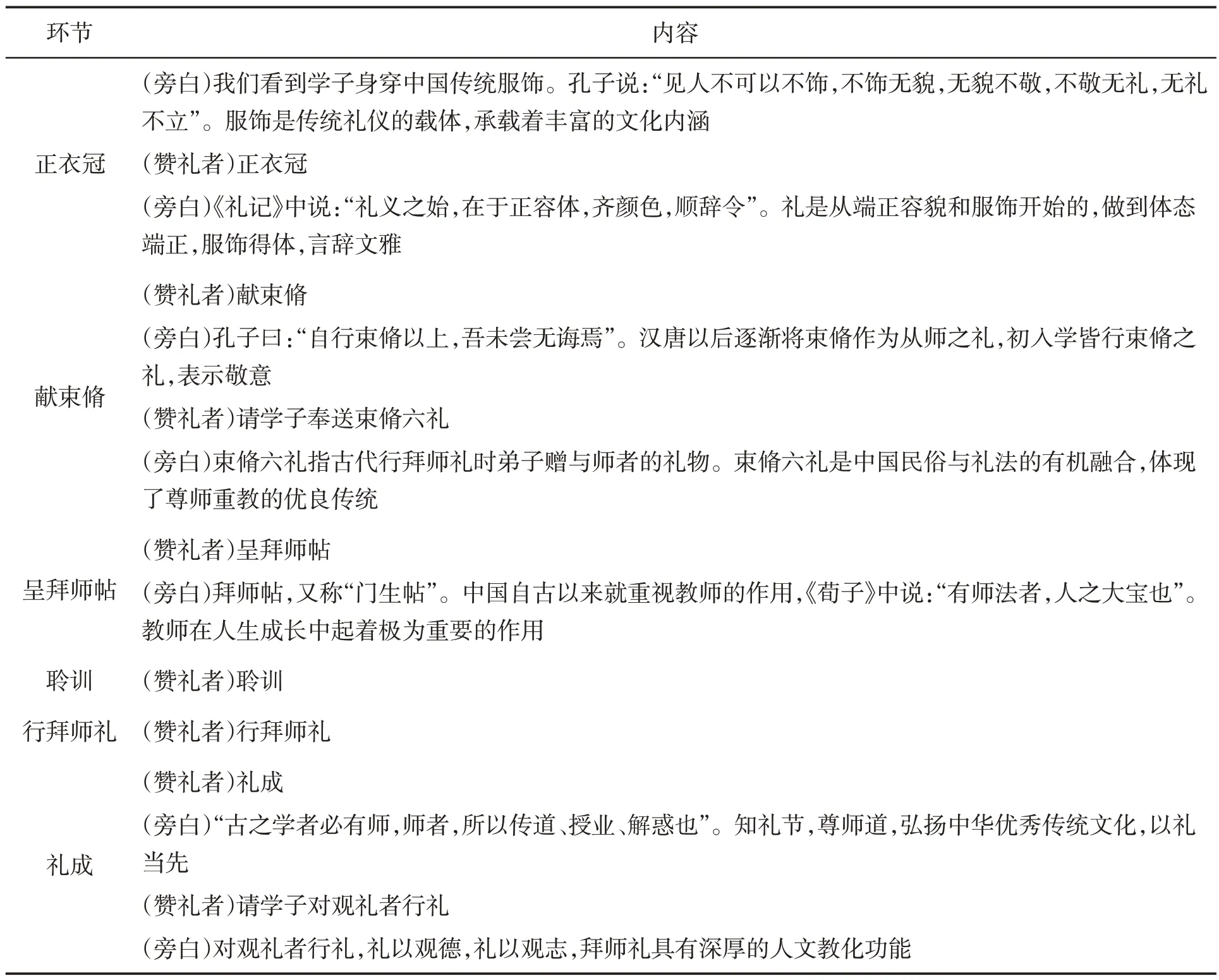

《礼记》中说:“凡学之道,严师为难。师严然后道尊,道尊然后民知敬学。”[13]706维护师道尊严,不仅要从言行举止,更要从内心尊重教师。因此,白城师范学院对学生传统礼仪教育活动从拜师礼入手(见表1)。学生通过献束脩、呈拜师帖、行拜师礼,表达对教师的尊敬和诚心学习的决心。教师通过对学生训诫,表达承担传道授业解惑的重任,拜师礼体现了尊师重道的传统。

表1 白城师范学院首届丁香文化节拜师礼活动设计

在首届丁香文化节开幕式的拜师礼活动的设计方案中,突出以下环节:(1)现场布置。典礼现场很隆重,体现环境育人。(2)程序设计。程序中包括正衣冠、献束脩、行拜师礼等,体现尊师重道、责任担当,展现教育功能。(3)服饰。服饰是传统礼仪的载体,选取具有中国传统服饰特色的深衣,深衣形制为续衽钩边,衣裳相连,被体深邃。男女皆可穿着。既可用作礼服,又可用于日常穿着。深衣被赋予了公平、正直、礼让、无私等丰富的文化内涵。(4)音乐。音乐选取中国古典乐曲《高山流水》,比喻知己或知音。在这里用来象征师生之间的深厚情谊和关系。在传统束脩礼基础上,改进创新后的拜师礼,不失仪式感,又充分体现了教育价值。不仅挖掘了古代束脩礼的教育内涵和价值,而且氛围浓厚,仪式感强,可以展现高校的形象和精神。这次对大学生传统礼仪教育,取得了比较好的效果。在当天开幕式的拜师礼活动中,身着传统服饰的数名学生,在典雅的高山流水古乐曲声中,对教师行揖礼,呈递拜师帖,将学生对教师的尊敬之情表现得淋漓尽致(如图1)。此次拜师仪式,是白城师范学院传承优秀传统文化的体现,展现了尊师重道的美德。

图1 白城师范学院学生代表行拜师礼

四、结语

中国传统礼仪思想中蕴含着丰厚的德育资源和超越时代的德育精神,在高校开展传统礼仪教育是传承中华优秀传统文化的重要体现。随着社会的发展和科技的进步,大学生的思维方式和价值观念发生了变化,深入研究传统礼仪教育的发展方向,从活动形式的设计、活动场景的创设等多方面实现礼仪教育的创新发展,赋予礼仪教育以新的内涵和意义。在传承弘扬的基础上,创新性地发展和完善现代高校礼仪教育体系。大学生传统礼仪教育,要传承传统礼仪中内外并重、德礼兼备的君子教育。保存传统礼仪中的核心要义,扬弃传统礼仪中的繁文缛节,以象征性的方式表达出古代礼仪的精髓。通过高校传统礼仪教育,让大学生在庄重氛围中感受礼仪,在践行中体验礼仪的真谛,把礼仪所蕴含的价值理念、道德规范等潜移默化地内化成自身的思维习惯和行为方式。

- 白城师范学院学报的其它文章

- 《白城师范学院学报》征稿启事

- 本刊内容注释和参考文献体例