欧洲漫画里的嬉笑怒骂

刘晗

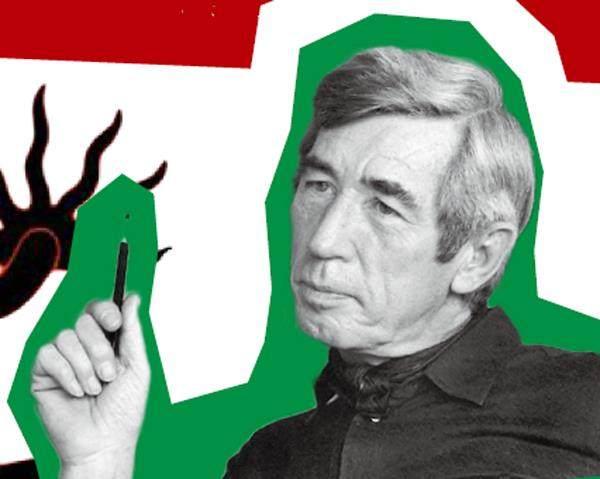

墨比斯

埃尔热

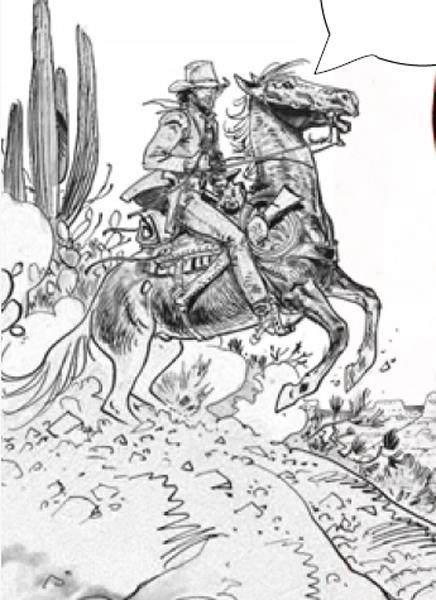

法国漫画家墨比斯(1938-2012)的成名作《蓝莓上尉》。

和商业味浓厚的美漫、日漫相比,欧漫以针砭时弊的文人精英气质脱颖而出,这和他们的受众群有密切关系。正如鲁迅先生在《漫谈“漫画”》中所言,在欧洲“漫画虽然是暴露、讥刺,甚而至于是攻擊的,但因为读者多是雅人,所以漫画家的笔锋所向,往往只在那些无拳无勇的无告者,用他们的可笑,衬出雅人们的高尚来,以分得一枝雪茄的生意。”欧洲人的性情乐观热情,热衷自嘲自讽,决定了漫画风格,为漫画创作提供了丰富内容和表达对象。

漫画作为一种洞察历史的方式,在于图像跨越了语言、种族、阶层的局限,避免言论可能造成的危险。史学家爱德华·福克斯的《欧洲漫画史》将漫画当作文化现象来考察,揭开精髓之所在:“漫画的本色将保持下去,永远保持下去:安慰者、告诫者和战士——在通往未来的道路上,永远是向上的。它将和太阳一起照亮人类还将继续进行的这条艰辛的旅程;它将永远带着不疲倦的双手与人类同行,冲击在人类脚下出现的障碍和中世纪的世界观,把它们扫除;它是永恒进步和发展的一名自豪的先锋,人类走向善良和美好的开拓者。这就是它面对历史做出的道德宣言。”

1929年,比利时漫画家埃尔热随笔一挥,一个圆脸豆豆眼,前额留有一小撮金色刘海的旅行者跃然纸上。这个看上去其貌不扬的朋友不仅陪伴他走过了半个多世纪,也成为全球家喻户晓的漫画人物。埃尔热为他取名“丁丁”,这个悦耳动听的称呼在—法文里却是“无意义”,但也正是因为平凡才赋予他成为每个人的可能。

幽默是不甘心被生活奴役的人们秘而不宣的解药,漫画如一枚泡腾片,落入白水般的平淡情境,泛起的笑料仿佛瞬间浮起的香甜气泡,戳破了暗藏的玄机。

丁丁首次亮相于法国《二十世纪报》副刊,自学成才的埃尔热以漫画报道新闻的手法颇受读者欢迎。一战后的欧洲褪去了19世纪的辉煌,民众充满了危机和幻灭感,丁丁周游世界各地的冒险故事,重燃起读者对异域风情的好奇。二战后,欧洲漫画家普遍放弃了对“美漫”的模仿,转而从自身经验中寻找创作素材。《丁丁历险记》里所有不着边际的幻想,源于一战时德国占领布鲁塞尔期间,埃尔热被困在家打发时间的即兴之作。从小男孩反战的朴素想法到演员帕勒·哈尔德环球之旅赋予的灵感,丁丁幽默诙谐的探险故事日趋成熟。时至今日仍热销全球并登上了大银幕,粉丝们的深度解读延伸出了“丁丁学”,埃尔热也因此被誉为近代欧洲漫画之父。

身为年轻记者的丁丁,和他形影不离的伙伴小狗米卢,在旅行途中惊险刺激的经历数不胜数:在前往非洲采访的路上摆脱追杀、登陆南美洲寻找从博物馆失窃的木雕像、调查苏格兰神秘黑岛城堡里的伪钞团伙、为摩洛哥政府追缉贩毒集团,甚至登月球考察……惩恶扬善无所不能的理想化人格,吸引着一代代读者跟随他的脚步探索世界。当你遇到困难时,阿道克船长的鼓励亦在耳畔响起:你要为自己在乎的东西去奋斗。就算前面是墙,你也要穿过去!

丁丁也曾到访过中国,在《蓝莲花》里他收到一封神秘来信,前往上海去找一个名叫“平野松成”的人。在租界里,他目睹了洋人的飞扬跋扈。在民间组织的帮助下,丁丁揭穿了平野的间谍面目和日本政府的阴谋。埃尔热力求作品的呈现基于史实,在调研中结识了留学生张充仁,后来张充仁化身“小张”出现在漫画里。这部作品的纪实描写,在某种程度上改变了欧洲对中国人的刻板印象。埃尔热与张充仁的合作不仅增进了彼此的友情,还在欧漫史上留下了浓重的一笔。

所谓父爱无言,深沉如山。这正如风靡全球的漫画《父与子》,全篇没有一句对白,却毫不影响读者理解父子在日常生活中相处的幽默。在德国漫画家埃·奥·卜劳恩笔下,童心未泯的光头胖爹和古灵精怪的刺儿头儿子,一个憨厚慈祥,一个顽皮可爱。他们的亲密互动之所以动人,都源于作者与儿子克里斯蒂安的生活经历和真实写照。

《父与子》自20世纪30年代在《柏林画报》连载,至今历久弥新,成为世界上流传最广的亲情漫画,同时也稳坐漫画界全球销量过亿的宝座,足见这些温暖的片段曾让多少家庭向往。学院派的卜劳恩擅长政治漫画,一向以讽刺笔触著称的他因希特勒的上台丢了饭碗,一度郁郁寡欢。为了维持生计,他以家乡的名字作为笔名重新复出。今天的德国卜劳恩市依然矗立着《父与子》里的人物雕像,这个网红打卡地不仅为纪念这部跨时代的作品而建,更为了让人们在大笑过后,不要忘记卜劳恩历经磨难对艺术的执着追求。

《父与子》里的质朴情感和欢乐氛围渗透着生活智慧和哲理,父子的“反差萌”让人忍俊不禁。父亲经常和儿子一起爬树、做游戏,潜移默化传递善良乐观、积极向上的态度。他以身作则教育儿子,打扰了别人要真诚道歉,但不需要用别人的错误惩罚自己;当别人需要帮助要及时伸出援手,但也不要犯“农夫与蛇”的错误。

难以想象,这部轻松的德式小品竟是在窒息压抑的恐怖岁月里创作出来的。正如电影《美丽人生》中临刑前还在为儿子做鬼脸的父亲,《父与子》的连载也给高压暴政下水深火热的人们以精神慰藉,卜劳恩和他的家乡也因此为更多人所熟知。不幸的是,卜劳恩最终没能逃脱法西斯的魔掌,刚走上事业巅峰的他惨死狱中。为德国而画,把孩子抚养成人是他临终的心愿。《父与子》的故事代代相传,而现实中绵密真挚的爱却戛然而止,令人唏嘘。

克里斯蒂安去世后,与父亲合葬。这对父子终于在另一个世界重聚。对于这一切,卜劳恩似乎早有预料,正如《父与子》的结局,父子手拉手消失在远方,化作月亮和星星。

早期的欧漫大致呈现出三种风格:简单的示意線条、逼真的现实主义以及动感十足的运动派。到了20世纪60年代,欧漫则延伸出比以往更多元化的题材,科幻主题大行其道。例如法国艺术家马里翁·法约勒以超凡脱俗的气质将欧式成人漫画推向极致,荒诞的笔触直击当代两性交往中难以言喻的禁忌。在她导演的纸上戏剧里,男女主角在叙事空间转场表演默剧,阐释人性善恶,爱情得失。就像她的实验性宣言,“我的角色是沉默的。他们是物体。他们可以像玻璃花瓶一样破碎;像蜡烛一样被吹灭;像谜题一样留有悬念;像蛋糕一样被切开;像盆栽植物一样浇水……他们是玩具,是体现想法和概念的谦卑的木偶。他们没有声音,没有名字,没有过去,与自己的身体交谈,提出关于事物的疯狂理论。”

在如今的卜劳恩市街头,矗立着一座“父与子”雕像,已经成为网红打卡地。

同样有着“黄金时代巨人”之称的法国国宝级大师墨比斯打破了传统风格,在他的描摹下,漫画一扫往日幼稚、不成熟的印象,高耸入云的摩天大楼、奇异的工业机器等超现实概念的植入,描绘了未来科技城市的模样。他的成名作西部漫画《蓝莓上尉》以及《封闭式车库》《伊甸园世界》等一系列作品,无论故事情节还是人物塑造,细腻逼真程度堪比电影,至今仍是无法逾越的经典,他的风格影响了乔治·卢卡斯、吕克·贝松在内的一批后辈艺术家。

墨比斯的画风也对日本的动漫人产生了巨大影响,作为众多日漫大咖眼中的线条大神,他惯用短线取代点,营造出有质感的纹理层次。手冢治虫将他用虚线呈现阴影的技法命名为“墨比斯线”,将线重叠的阴影称为“墨比斯云”。宫崎骏则视墨比斯为灵感偶像,深深折服于他“以最单纯的线条构造出孤独、高傲空间感”的技艺,《风之谷》的构思就来自《阿扎克》梦境般的天马行空。

时至今日,作为社会百态的缩影,漫画映射着世态炎凉,当弥漫的战火消散,生活不再颠沛流离,艺术家们如何在社会进程里找到创作的支点?尤其是随着虚拟技术时代的来临,究竟是人工智能助力艺术,还是艺术家丧失想象力之后的最后一根稻草?谁借鉴了谁似乎早已傻傻分不清楚。

(责编:常凯)