中国盘金绣与乌兹别克斯坦金线绣材料与工艺特征的比较研究

魏雪儿,龚建培

(南京艺术学院 设计学院,江苏 南京 210013)

亚洲是世界上历史最悠久、面积最广袤的大陆,是人类古文明的重要发源地,其孕育出多元的手工艺技法、丰富的服饰文化,构建出多样的自然地貌与生态环境,造就了广阔的贸易舞台,促进了文化的交流与融合。中国丝绸博物馆联合亚洲多国博物馆举办“五彩亚细亚:亚洲服饰展”,以进一步加强东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚五大地区的服饰文化交流并呈现亚洲传统服饰的技艺、材料、工艺、风格及审美嬗变。

其中,乌兹别克斯坦的金线绣展品丰富,技法精妙。该国坐落于亚洲中部的内陆地区,是贯通亚欧大陆的重要枢纽,亦是古代丝绸之路的必经之地,因此贸易交流频繁,服饰纹样多元,与东亚的中国盘金绣存在异曲同工之妙。本研究运用文献学、设计艺术学和学术史的研究方法,对中国盘金绣和乌兹别克斯坦金线绣的相关研究结果进行检索与梳理,结合线下调研,概述两种技法的服饰呈现方式与绣制差异,分别阐述中国盘金绣和乌兹别克斯坦金线绣的地域区分与流派特点,比较两国在运用金线刺绣时的材料特征与工艺嬗变历程,探讨促使两国技法演变的时代背景、社会文化、审美风格及地域特征,试图研究东亚与中亚刺绣技法的文化差别,进一步构建跨区域设计文化交流多元途径。

1 中国盘金绣的地域性流派与特征

中国自古崇尚金文化,黄金作为贵金属之一,产量稀少、光泽鲜艳、不易腐蚀,且具有较好的延展性与锻造性,是人类较早使用并融入生活的金属材料之一。黄金在中国古代象征权力、地位与财富,经社会文化更迭,黄金亦用来锻造佛像以供人们祭拜与供奉。随着纺织文明的进步,贵金属材料逐渐融入纺织领域并灵活运用于服饰、装饰、纺织品中,如古代的龙袍(图1[1])、凤袍等,以彰显尊贵;如刺绣品中的佛像(图2[1])、经文等,以表达人们对佛的崇拜;如近代的荷包(图3[2])、挂件、眼睛套(图4[1])等饰品,以点缀服装,增添审美趣味;如现代的“寿”“福”字等壁挂,以弘扬优秀传统文化,传递美好金绣技法则以纯金线为基底,盘就纹样,光泽绚丽,广泛运用于不同流派,因其绣制技法有所不同,致其风格不一,故称谓不同。

图1 清乾隆·明黄缎绣金龙十二章龙袍

图2 黄缎绣《妙法莲华经》第五卷局部—卷首释迦牟尼说法图

图3 盘金绣荷包

图4 纳绣云纹金“明察秋毫”眼睛套

1.1 华东地区

苏绣中运用的盘金绣技法较多,具有“平、齐、和、光、顺、匀”的特点[3],常有学者称“盘金绣兴于苏绣”。明清时期,苏绣已广泛使用盘金绣,其金线讲究均匀感,色彩讲究平衡感,呈现讲究立体感。该时期盘金绣因造型华丽、造价较高,多为皇室、官府或贵族使用,如龙袍、官服等,部分运用于戏剧中,所谓“宁穿破,不穿错”,人物一出场,金线便随光闪耀,内行人一看便知演员在戏中的身份和地位[2]。至清晚期,盘金绣技法广泛用于大户人家女子的嫁衣、肚兜等服饰中。近代以来,苏绣的盘金绣技法进入民间手工艺人视野并融入日用品或装饰品(图5)中,如发禄袋(图6)、桌围椅披(图7[2])、荷包、口围、褡裢等。该流派绣制盘金绣时以水路区分纹样,起针时将金线缠绕于板片上并预留首尾线,随后于首尾线穿针打结,于绣面的背面向上穿针,自边缘向内绣制。该流派技法设计紧凑,针法细致饱满,纹样收边清晰且完整。

图5 彩锦绣《戴月归》(保彬、林晓设计,张玉珠绣)

图6 和合万年发禄袋(苏州民俗博物馆藏)

图7 《麒麟送子图》

杜甫的《丽人行》言:“绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。”其中的“蹙金”便是盛唐时期极奢华且广泛运用于宫廷服饰的“蹙金绣”,尽管该技法已失传,但仍有学者称盘金绣源于蹙金绣,另有学者称闽南泉州的金苍绣才源于蹙金绣。以法门寺地宫出土的蹙金绣服饰为例,其金线为蚕丝线捻金线而成的复合线,以绣线固定双股复合金线于绣底的技法与盘金绣中的明暗线绣制相对应,其服饰以绢为里,以绛红罗为面,形状较小且多用作供奉品。该流派常用红丝线每隔半厘米固定金线,以盘成有特殊含义的纹样,其底也常为罗缎,用途亦与宗教、贡品相关,故笔者认为泉州的金苍绣流派亦含盘金绣技法。

1.2 华北地区

黄能馥先生在《中国美术全集》中提出,“京绣受宫廷绣作的影响最深,属北绣系统,清军入关进京后,汉族织绣文化的引进丰富了宫廷绣与民间小品(图8[4]),官作与民营的并行发展促使京绣进入黄金时代,后人列其为‘清代四小名绣(京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣)之首’,并与景泰蓝、雕漆、玉雕、牙雕、宫毯、金漆镶嵌、花丝镶嵌传统手工技艺合称‘京燕八绝’”[5]。盘金绣作为京绣最常见的针法,其纹样富丽典雅,异常华贵。有学者称京绣一派融合了苏绣与粤绣两派针法与风格,借苏绣之针绘粤绣之彩。该流派常以棉纱线为芯,锤黄金捻为金线,再结合天然的彩色合股丝线为钉缝线绣制纹样。京绣的针法多元,常用于绣制龙袍上的龙纹、江崖纹、云纹以及道袍、法衣和女装上的凤纹(图9[4])、孔雀(图10[4])等纹样,内涵丰富且多具有吉祥寓意。该流派起针绣制盘金纹样时,常将短针横扎于金线两端预留的线头处,自原针眼向下落针,将线头藏于绣面的背面再由外向内绣制。区别于其他流派,京绣纹样常出现交叉或层叠关系,其绣制过程出现“提尖”技法,即将交叉点的单金线向里盘旋,再回归至原绣制轨迹,合并金线继续绣制。该流派的盘金绣技法还存在“铺瓣”与“叠瓣”技法,前者先绣制纹样整体造型以铺底,再分割纹样中层叠的类似单位堆叠绣制;后者则直接堆叠绣制单位,满叠绣制后堆叠出整体纹样。

图8 京绣扇套

图9 刺绣椅垫

图10 天蓝缎盘金花鸟纹衣边

除了宫廷刺绣流派,山西民间刺绣以其悠久的历史和独有的风土人情著称。随着社会的发展,妇女们将情感注入日常小件中,盘金绣技法不再用于绣制主体纹样,转为绣制辅助纹样或花边点缀,如门帘、坐垫、荷包(图11[6])、香囊、枕头、扇套、镜帘(图12[6])等。

图11 “寿”字纹荷包

图12 “吉语警句”镜帘

1.3 华南地区

盘金绣在粤绣中的运用范围最广,其中又以潮绣为甚,其基本特点为“绣线平整光亮,绣面光洁绚丽、璀璨夺目”[7],粤绣以精细著称,其用途多为戏服、舞台陈设品、寺院庙宇绣品(图13[4])、婚服等,宜烘托欢庆氛围。17世纪以前,粤绣盘金绣的金线材料粗且软,其技法多用于主体纹样,如龙纹、凤纹、麒麟纹、牡丹纹(图14[4])等;为突出立体感,粤绣常将龙纹等主体纹样垫高以达到立体效果(图15[4]),此为该流派区别于其他流派盘金绣的突出特点,但粤绣盘金绣整体绣制极耗工时,18世纪中叶后,该流派逐渐减少此垫绣技法的使用,转而用常规的盘金绣紧密绣制金线作衬底。粤绣盘金绣较为厚重,主体纹样立体感极强,金线较其他流派材料更粗,绣品色彩夸张且对比强烈。

图13 红色潮州绣帐檐

图14 粤绣牡丹

1.4 西南地区

蜀绣为四大名绣(苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣)中最古老的流派,其绣品整体厚重,存在渐变晕散感。绣制顺序由色彩最深区域起针,后绣制色彩最浅区域,而后衔接深浅绣制过渡区域,此为该流派的特点之一。蜀绣早期金线材料较粗,针脚密集且不留水路,该时期常运用盘金绣绣制龙纹、麒麟纹、牡丹纹等主体纹样,且结合棉线纳成鼓包以增添纹样凸起感。19世纪,蜀绣技法开始预留水路并使用较细的金线绣制纹样,当时该流派逐渐减少棉线的使用,以金线直接绣制纹样(图16[4])。

图16 蜀绣龙纹

1.5 华中地区

洛阳的雀金绣分别以金线与绒线为明线与暗线,常用红色绒线或黄色绒线固定金线,底布以纯黑、墨绿或明黄色为主,其金线与羽线捻制成复合线绣制纹样。该金线材料对含金量、柔软度要求极高,受佛教影响,雀金绣于唐朝及清朝盛行。该流派的盘金绣藏品不仅收藏于布达拉宫,亦被乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国永久收藏。

盘金绣在中国其他流派中的运用较少,但总体而言其金线材料从早期的粗、扁且含金量极高的纯金线转变为金线结合丝线、棉线等其他绣线捻制而成的复合线或合金线,盘金技法也从早期的满绣式绣制主体纹样转变为点缀性绣制主体纹样边缘或其他小型纹样,其审美风格自富丽华贵、璀璨闪耀以象征阶层、地位与权力转变为点缀吸睛、呈现若隐若现光泽感的民间日常刺绣小品和装饰物件。

2 乌兹别克斯坦金线绣的地域性特点与嬗变

乌兹别克斯坦是古丝绸之路的重要国家之一,其地理位置优越,处于亚欧大陆的中心板块,是东西方文化交汇的要塞,亦是商品流通、商队聚集的主要市场。乌兹别克斯坦被誉为“四金之国”,其黄金、棉花(白金)、石油(乌金)、天然气(蓝金)是贸易交流的重要资源,而刺绣工艺和歌舞又被喻为乌兹别克斯坦人的两大专长,金线绣便是前者最古老的技艺之一。

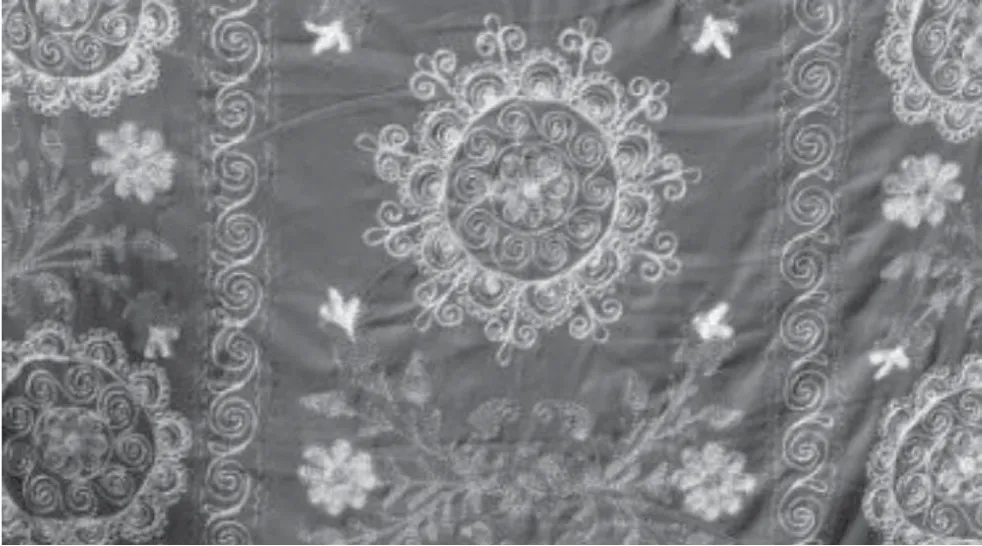

乌兹别克斯坦的刺绣源自波斯语的“针”,读作“Suzani”,其绣品常以丝绸或棉布为底绣制极具民族特色的纹样。古老的Suzani绣片常保留绣品的一角不完工,暗喻生活本就不完美,缺失的一角与精美的金线绣共存,意味着人皆有瑕疵,亦意味着夫妻过日子需共同奋进、互相包容。学者普遍认为乌兹别克斯坦的金线绣产生于18世纪末至19世纪初,传统绣品主要用作婚礼用品,如枕头、地毯、床罩等,部分用作墙壁装饰物或具有吉祥寓意的护身符。与中国的盘金绣相比,乌兹别克斯坦金线绣以日月盘(图17)、郁金香、鸢尾花、藤蔓、石榴花果、拉丁字母等纹样为主,因乌兹别克斯坦人大多信仰伊斯兰教,故极少绣制动物纹样,仅少量出现禽类与鱼类纹样(图18),其金线绣绣品多样且多为孤品。

图17 乌兹别克斯坦民族特色金线绣“日月盘”(Heidi’s Garden)

图18 乌兹别克斯坦金线绣禽类纹样和鱼类纹样(VisitUzbekistan.travel)

2.1 撒马尔罕

费尔干纳盆地的撒马尔罕是乌兹别克斯坦共和国的第二大城市,古时其版块连接中国、印度和波斯帝国,是丝绸之路上商品交换的重要地域,善于经商的粟特人大力发展刺绣制品、棉纺织品贸易,奠定了撒马尔罕的经济地位。其发达的贸易及手工业促使该地带于6世纪成为民族性宗教文化中心,当地人以太阳为天神,信奉古老的拜火教,因此,该地域的金线绣纹样以太阳(图19)与星体(图20)为主,以寄托崇拜之情。唐朝时期,撒马尔罕一带被称为“康国”,当时该地域迅速发展成刺绣制品的重要生产中心之一以及最重要的丝绸集散地(图21[8]),源于部落装饰性纺织品的金线绣绣品起初用作床罩,于19世纪末开始用于壁挂,而后运用于日常穿戴。

图19 太阳纹刺绣品(乌兹别克斯坦塔什干国家艺术博物馆馆藏)

图20 星体纹刺绣品(乌兹别克斯坦塔什干国家艺术博物馆馆藏)

图21 撒马尔罕贸易区

2.2 泽拉夫尚河三角洲

布哈拉的金线绣是最具标识性的符号之一,其绣制风格极具民族特色。该流派常使用刺绣帷幔装饰婚礼大厅,其作用为向新娘和新郎提供遮阳棚并覆盖于新娘床上[9],或以棉纱为底绣制康乃馨及石榴花花架纹样作为布哈拉女孩嫁妆(图22[9])。该流派除将金线绣用于绣制服装外,还用于绣制帽子、靴子(图23)、马鞍毯。布哈拉称金线绣帽为“朵帕”,读作“Tubeteika”,其生产多出于私人作坊或为埃米尔宫廷服务的特殊作坊,与中国早期类似,其金线绣服饰只供皇室成员、高级官员和布哈拉贵族精英等人群使用。

图22 大型手鼓嫁妆

图23 丝绸刺绣靴(乌兹别克斯坦国家艺术博物馆馆藏,笔者摄于中国丝绸博物馆)

2.3 费尔干纳

以丝绸著名的费尔干纳被誉为“汗的蒂莱丝”或“国王的丝绸”,区别于融合多国审美的贸易中心撒马尔罕和融合多民族文化的布哈拉,费尔干纳延续了最古老的手工刺绣生产方式,保留了乌兹别克斯坦的原始风格与技法,以古朴的前店后厂格局生产售卖刺绣制品。乌兹别克斯坦地属中亚,其气候为干旱少雨的温带大陆性气候,地貌以荒漠为主,而费尔干纳地形呈“碗状”,肥沃的土地和具有灌溉水源的地理优势成就了该地域独有的纺织刺绣文明。

该地域盛产棉花,故其金线绣常以棉布为地(图24),用洋葱水或茶水浸泡成浅棕色,再使用天然染料上色,绣工们先以黑墨水勾线,借碗与盘子绘制圆形后手工绣制。该地域的金线绣纹样元素以玫瑰花结为主,其绣品大多为大型装饰性挂毯。区别于布哈拉的金线绣朵帕,该地域的朵帕以深绿色绒为地,称为巴旦木朵帕,于19世纪迅速传播于乌孜别克族、维吾尔族等民族聚居地区。曾有学者认为乌兹别克斯坦的金线绣发源于费尔干纳,但因地处多国交界地带,冲突与战争降低了该地域的文化保留度与完整性。

图24 费尔干纳金线绣(图源:DouBan)

3 中国盘金绣与乌兹别克斯坦金线绣的区别与特点

在材料使用上,中国盘金绣与乌兹别克斯坦金线绣最初均为纯金线,前者将黄金捶打成金片,而后裁剪成细丝,再经反复锤炼,通过捻或扭的方式形成金线。此金线便作为中国盘金绣最初的基本材料之一,因其造价较高,起初仅供皇室使用。中国盘金绣绣工以女性为主,而乌兹别克斯坦金线绣的传统绣制除了需要女性绣工外,因材料的制作需借助系列性模具自金中反复拉丝,直至获得适合刺绣的金线,加之缝纫过程需利用大型框架绷住绣品,以确保紧绷性,故其男性绣工数量极多,传承方式也是各家族父子相传,其早期的社会风气颇有“嫁人就嫁男绣工”之意,当时的金线绣以家庭作坊为单位,风格多元,种类繁多。待时代变迁,金线材料逐渐降低其金属纯度,以金线混合其他绣线或由金包裹棉线使用。

在工艺特征上,中国盘金绣作为运用金线进行刺绣的传统技法之一,是点缀服饰、织物等载体的重要装饰技艺。该技法是将金线、银线盘成纹样,结合其他绣线定于面料的针法,其金线谓“明线”(图25),其他绣线为钉缝线,谓“暗线”(图26),此为盘金绣第一大特点。金线存在单、双金之分,单金线为一根金线,双金线则为两根金线并置于绣面,顺着纹样走向压平防止金线偏离,再取针绣制与金线色彩相近的绣线横跨两线并固定,单、双金线均须提前计算金线的长度,以针化笔,开绣便无法断线或换线,须一根金线绣完纹样,此为盘金绣第二大特点,其绣制过程运用双金线较多,且需将固定两条金线的钉缝线交错钉缝,以桂花针针法绣制。除此以外,中国盘金绣绣制纹样分两种方式,一为满绣,即使用盘金绣技法绣制完整纹样渲染恢宏之气,如龙纹、狮纹等主体纹样(图27[4]);二为点缀式散落绣制体量小或数量少的纹样元素,以营造视觉上的多样性与层次感。

图25 盘金绣金线(明线)(自绘)

图26 盘金绣钉缝线(暗线)(自绘)

图27 京绣盘金龙纹

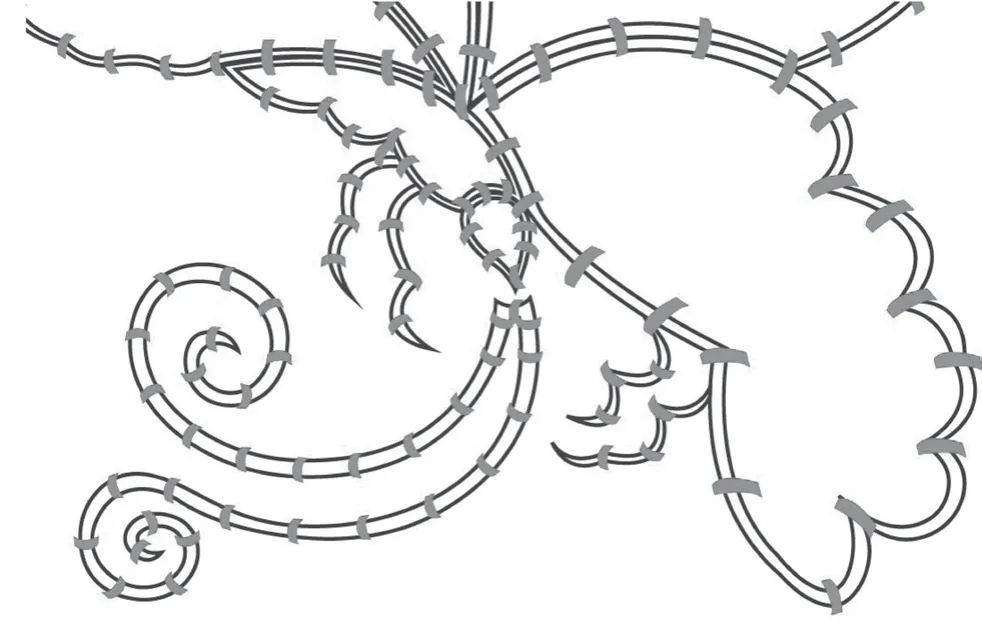

乌兹别克斯坦金线绣的绣制技法以对角针法为主,先引针置于纹样左侧,斜角控制金线走向至纹样右侧落针,再调整金线向左预留间隙并留下固定针,随后回到纹样左侧开启下一针并沿纹样轨迹绣制。该技法以重复绣制的技艺构建纹样并落下固定针,以“一绣落一针”为特点,将固定针相互接触并呈现于对角线针法下方,早期用纯金线绣制衣物的乌兹别克斯坦金线绣技法以金色线条勾勒纹样轮廓供贵族使用。以存于乌兹别克斯坦国家艺术博物馆的男士金黄丝绒金线刺绣大袍(图28)为例,其色彩明亮华丽,金线绣技艺精湛细腻,与金黄色绒地呼应,光泽感较强;服装前襟、衣摆花边及袖口以金线绣近乎满绣绣制,服装中间以金线绣勾勒太阳型花卉纹样及蝴蝶结纹样,绣品整体独具美感。

图28 男士金黄丝绒金线刺绣大袍(藏于乌兹别克斯坦国家艺术博物馆,笔者摄于中国丝绸博物馆)

除基本绣制技法不同外,中国盘金绣在工艺技法中常与打籽绣、贴布绣、锁绣等技法组合使用,部分流派在盘金绣下垫入少量棉,以突出立体感,彰显衣者的地位与权力;而乌兹别克斯坦金线绣则大量单独使用金线,以满绣整体服装或满绣服装边缘形成连续纹样的技法突出层次感。

4 结论

本研究从纵向研究角度出发,探索中国盘金绣和乌兹别克斯坦金线绣的材料演变与工艺嬗变的特征,横向比对不同载体下刺绣技法在纹样元素、绣制技法、构图方式方面的区别,探索两者的时代背景、人文社会及地域特征。刺绣纹样的表层意义是花纹样式,深层意义是文化样式[10]。中华文化底蕴深厚、内涵丰富、技法多元,造就了中国盘金绣在不同地域流派中的多样魅力。本研究结合四大名绣及地域性流派阐明盘金绣的材料缘起与工艺特征。针对乌兹别克斯坦刺绣纹样在不同历史阶段与区域划分下的刺绣产物与技法特点,综合比较中国盘金绣与乌兹别克斯坦金线绣的文化差异、贸易平台与受众群体,进一步推动亚洲服饰材料与技艺的融合发展,增强人们跨区域艺术审美交融的意识,为各国服饰再创新提供新的思路与研究方向。