2019—2021年浙江省食用菌技术团队的运行成效及主要做法

陈 青 宗亭轩 陆中华 金子晶

2019—2021年浙江省食用菌技术团队的运行成效及主要做法

陈 青 宗亭轩 陆中华 金子晶

(浙江省农业技术推广中心,浙江 杭州 310020)

总结2019—2021年浙江省食用菌产业在浙江省食用菌技术团队第三轮项目支持下取得的主要成效:创新开发产粉灵芝工厂化生产技术、香菇定向出菇工厂化墙式栽培技术,筛选出香菇优质种源4个;示范推广金针菇、海鲜菇、灵芝、黑木耳、秀珍菇的液体菌种生产技术,提升4条菌棒(菌料)工厂化生产流水线;示范食用菌绿色化生产技术395万袋、90.67公顷,包括林下灵芝、菌渣多级利用模式、竹荪―水稻轮作、高山香菇周年化栽培技术;优化食药两用品种结构,示范黄色金针菇、羊肚菌、红托竹荪、长根菇、猴头菇珍稀特色菌菇生产技术,示范基地5个,规模为90万袋、羊肚菌和竹荪3.3公顷;示范秀珍菇精准转潮出菇栽培技术880万袋(瓶),推广2 350万袋(瓶)。介绍顶层设计征集意向、围绕任务细化方案、建立专家联系制度等主要经验和做法。

浙江省;食用菌产业;技术团队;运行成效;经验做法

食用菌产业已发展成为中国农业和农村经济中的支柱产业和优势产业,食用菌科学研究取得的系列重要进展和技术创新为食用菌产业的快速发展作出了重要贡献。而食用菌技术推广队伍,运用新技术解决一线科技力量薄弱、带动地方技术及产业进步,是食用菌产业上新台阶的重要保证[1]。浙江省食用菌产业技术创新与推广服务团队由原浙江省农业厅、浙江省林业厅联合发文于2014年7月设立项目组[2],组长单位为浙江省农业技术推广中心,团队项目自2015年以来,以两年为一个完整周期组织实施,包括需求征集、意向申报、遴选立项、方案编制、专家结对、中期检查、期终验收和绩效考评等。技术团队第三轮项目(2019—2021年)已圆满完成,取得了较好成效,为产业发展增添了新动能。

1 基本情况

1.1 项目任务

建立区域试验站2个,开展香菇主栽品种提纯复壮、黑木耳液体菌种技术、黑木耳定向出耳技术、工厂化蘑菇菌包(菌料)轻简化栽培模式等新技术、新模式的熟化与集成,形成可示范推广的食用菌新技术。在19个县建立22个示范基地,重点做好菌棒(菌料)工厂化生产、食用菌轻简化精准化栽培、循环生产、绿色防控及高效模式、食用菌新品种等示范推广。技术培训和现场观摩交流1 280人次,示范灵芝等食用菌新品种、新技术、新机具和新模式应用3 219.5万袋,竹荪等其他食用菌11.34公顷。

1.2 资金补助

食用菌产业技术项目(2019—2021年)安排省财政安排资金380万元,其中2个区域试验站每个20万元;22个示范点每个15万~20万元,共340万元,实施2年。资金主要用于物化投入、测产、田间记载等雇工费,以及现场观摩、培训、差旅、运输等,区域试验站采用报账制。示范基地采用以奖代补,由农业农村局组织验收后,根据验收意见,由县财政拨付给乡镇转拨或直接拨付给项目实施主体。

1.3 完成情况

实施期间,创新集成和组织示范菌棒(菌料)工厂化生产等7种技术模式,形成技术规程10项,发表论文10篇,专利申报(授权)2项,在19个县建立22个示范基地,2家工厂化食用菌基地被列入省级数字农业工厂创建名单。2年合计示范规模9 906.14万袋、竹荪等其他食用菌12.04公顷,总增效4 089.19万元,培训2 390人次。年示范带动全省食用菌菌棒(菌料)工厂化生产技术、食用菌新型菌种技术、食用菌轻简化精准化栽培技术、食用菌生态循环利用技术(模式)、食用菌优质高效栽培技术、秀珍菇轻简优质高效栽培技术、食用菌“数字化”工厂化生产技术、食用菌绿色防控技术等7.11亿袋次和122.59公顷,项目目标任务超额完成。

2 运行成效

2.1 开发创新2项新技术、储备4个优质种源

(1)研发成功产粉灵芝工厂化生产技术,为全国首创。2017年浙江双益菇业有限公司利用竹木加工厂加工后的废弃边角料进行灵芝工厂化生产,取得成功[3]。在此基础上,熟化优选出适合工厂化栽培的灵芝品种、灵芝液体菌种培养基配方、栽培料配方,采用层架立体栽培、割袋出芝、无纺布收集孢子粉技术,发菌(1.5个月)、出芝(3.5个月)全程环境控制,全生产周期5个月,年复种指数2次,入库出芝时间分别为3月中下旬和7月中下旬;年产孢子粉3 000 kg /667 m2,相比常规自然生产2年一个周期,孢子粉产量约750 kg/667 m2,年产量是后者的6~8倍;生物转化率5%,是常规的2倍。经浙江省食品药品检测院检测,孢子粉总三萜(以熊果酸计)含量为2.53%,多糖含量为2.15%,优于常规产品。该项目由龙泉市食药用菌产业办公室承担、浙江双益菇业有限公司实施,示范基地年生产规模15万段。

(2)研发成功香菇工厂化定向出菇技术,走在全国前列。熟化香菇工厂化生产技术,优选出适合工厂化栽培的品种“七河二号”,墙式栽培、定向出菇,有别于蔡为明等[4]以层架栽培、不定向出菇模式为基础的优质香菇工厂化周年高效生产技术。该技术出1潮菇出菇周期15天,出菇车间年复种指数20次,每棒产鲜菇379.46 g;出2潮菇周期为55天,年复种指数5次。该技术使出菇面集中至一个墙面,采摘更便捷,光照、水分及氧气更均匀,摆放密度折算62.5棒/m2,比层架摆放提高1倍以上,且解决了工厂化栽培中菇柄长的问题。该项目由莲都区农业技术推广中心承担,浙江越骆生物科技有限公司实施,建成香菇工厂化栽培智能车间16个(每个8 m×16 m,示范面积2 000 m2),出菇批次13批,生产规模12万棒。

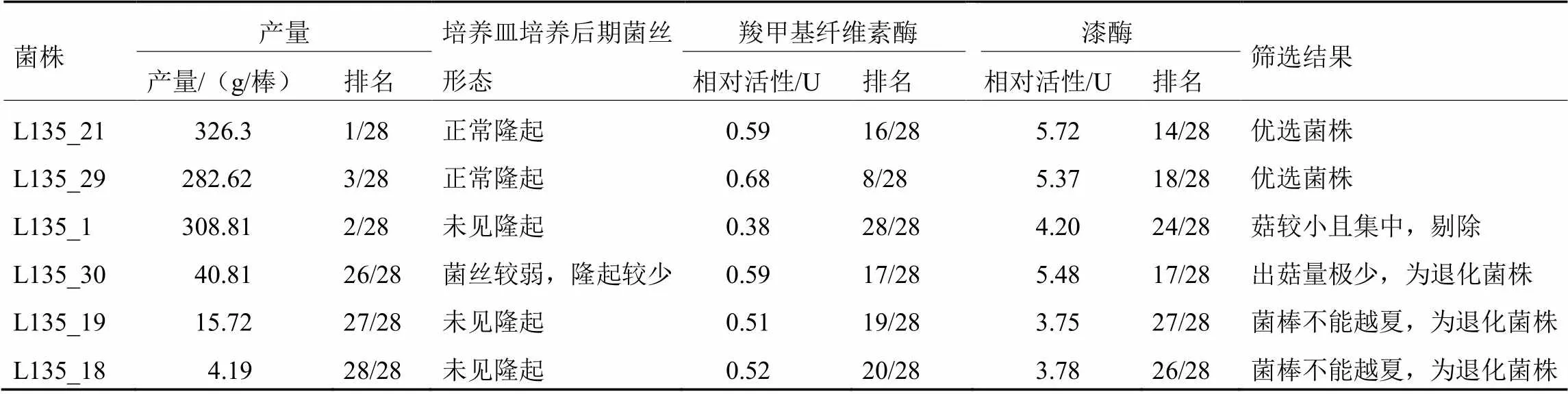

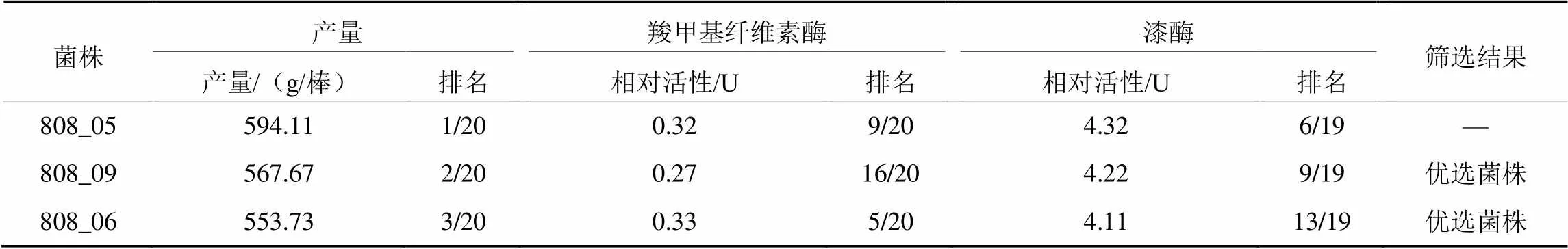

(3)筛选出香菇主导品种的优质菌株,作为扩繁种源。种源是产业之基,基于产量、菌丝形态、羧甲基纤维素酶、漆酶等4项指标,以28个L135菌株和20个L808菌株为材料,综合菌丝形态、羧甲基纤维素酶与漆酶活性和栽培产量结果(表1、表2),筛选并保存出菇表现较好的菌株L135-21、L135-29和L808-6、L808-9作为扩繁种源。而各方面表现较差的菌株,可作为菌株退化机理研究材料。从试验结果来看,优质菌株的菌丝形态、酶活(羧甲基纤维素酶、漆酶)与产量之间的相关性不强,但部分表现较差的菌株呈现较强的指标关联性,如L135-18、L135-19菌株的酶活性和产量均较低。因此,生产中菌株筛选时宜优先考虑产量指标,兼顾菌丝形态和酶活指标。

表1 香菇L135品种28个菌株中产量排名前三和后三菌株的相关指标统计、检测结果

表2 香菇L808品种20个菌株中产量排名前三菌株的相关指标统计、检测结果

2.2 示范推广5项新技术新装备

(1)示范液体菌种新技术,成为菌种技术发展新方向。液体菌种技术在5个菇种上示范应用,并形成先进高效、运行稳定的液体菌种生产技术工艺(规程)。在金华市金东区(金针菇)、义乌市(海鲜菇)、龙泉市(灵芝、黑木耳)、江山市(秀珍菇)建立示范基地5个,示范规模7 820万瓶(袋),推广新型菌种技术1.44亿瓶(袋)。如浙江康诚菌业公司(金东)示范金针菇液体菌种精准化生产技术,包括金针菇菌种使用代数(试管种2~5代)、培养温度(20 ℃)、分段培养时间(母种阶段10天、摇瓶培养8天、培养罐通气培养7天)、液体菌种培养基配方、培养罐培养通气量(前3天0.15 MPa,后4天0.2 MPa)以及液体菌种纯度检测流程、接种量(40~45 mL)等关键内容,生产周期50天,1 500 mL栽培瓶最高产量超过580 g/瓶(口径86 cm、料重1 230~1 270 g)。实施期间,金东区示范基地年生产金针菇3.4万吨,产值1.6亿元,居全省种植业领域之首,成为全省工厂化金针菇单体生产规模最大、生产水平最高的基地。

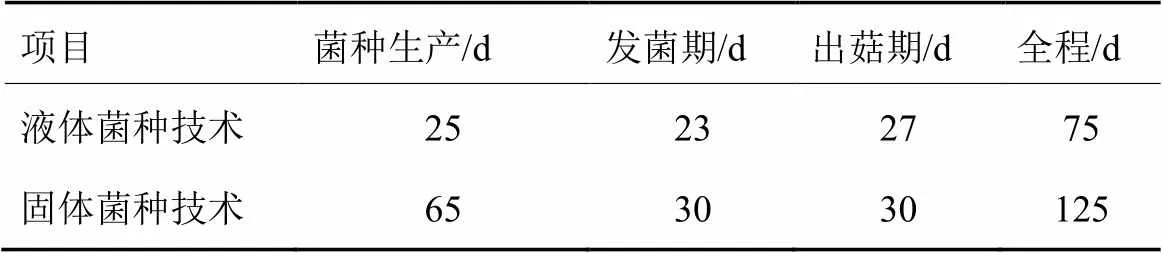

对工厂化食用菌生产企业来说,缩短生产周期就是提高经济效益。与传统固体菌种技术相比,金针菇使用液体菌种全生长周期可缩短40%,其中菌种生产、发菌、出菇阶段分别缩短61.5%、23.3%和10%(表3)。此外,液体菌种技术生产成本低,便于机械自动化操作、发菌点多、发菌快,更有利于控制污染。时间和成本优势使其成为目前工厂化食用菌生产主体的优先配置。液体菌种技术应用带动了从业人员素质、工艺装备及工厂化食用菌生产水平的提升。目前,全省已有10家规模生产主体应用液体菌种技术。

表3 金针菇液体菌种技术与固体菌种技术生产周期比较

注:栽培瓶容量为1 500 mL。

(2)示范提升菌棒(料棒)工厂化生产技术装备,支撑机械强菌。建成(或升级更新)菌棒工厂化生产流水线4条(松阳2条,武义、龙泉各1条),示范菌棒工厂化生产、高效灭菌、安全发菌技术928万棒,推广规模4.12亿棒,制定优质香菇菌棒工厂化生产技术规范、优质菌棒常压(高压)高效灭菌技术规范、优质菌棒高效发菌及后熟培养管理技术规范。

如武义创新食用菌有限公司应用新装备,建成日产2万袋的菌棒工厂化生产线1条,单套袋每端口制棒效率为800~1 000棒/h,双套袋每端口制棒效率为550~600棒/h,制棒效率较升级前提高20%以上,性能稳定。料棒100 ℃灭菌保持20 h,接种后发菌温度24 ℃,后熟发菌依品种调整(如香菇L901以50天为宜),生产优质香菇菌棒260余万棒(其中150余万棒为社会化供应),菌棒成品率超98%,前三潮菇产量0.69 kg/棒,优质菇比例超过70%。松阳实施主体(浙江嘉丰农业开发有限公司)购置人工套袋自动扎口机8台、自动装袋自动扎口一体机1台,生产效率、制棒质量(均匀度)、产量、产值明显提高(表4)。龙泉市鸿运食用菌专业合作社升级制棒机械后,人工成本下降、料棒质量提高、发菌时间缩短、产量增加(表5)。杭州站的试验结果表明,工厂化蘑菇菌包(菌料)轻简化栽培模式较传统自制料具有明显优势,优质菇率提高10.47%、生产周期缩短约10天。

(3)示范食用菌绿色化生产技术,丰富生态康养技术。贯彻绿色发展理念,示范林下灵芝(磐安、缙云)、菌渣多级利用模式(平湖)、竹荪—水稻轮作(开化)、高山香菇周年化栽培技术(松阳),推广生态循环利用技术395万袋,90.7公顷。

表4 3种制棒方式香菇菌棒生产效率、效果比较(松阳)

表5 3种制棒方式黑木耳菌棒生产效率、效果比较(龙泉)

①示范林下灵芝高效种植模式。利用毛竹林或毛竹和林木的混交林,在磐安、缙云建立林下栽培灵芝示范基地(产孢子粉、不产粉)各1个,生产规模4.37公顷,总结出林下灵芝高效轻简栽培技术[5],编制了“林木枝条—灵芝—菌渣养虫—虫粪还林”林菌循环栽培技术模式图。示范表明,代料栽培不产粉灵芝(孢子粉弹射前采收灵芝子实体)适合采用地表摆放模式,与覆土栽培相比,产量和产值无明显差异,但减少了挖穴、剥袋和覆土等工序,节本0.45元/袋,利润增加0.37元/袋;段木灵芝栽培适合采用覆土模式,可出三潮芝,产量是地表摆放(只出一潮)的2.27倍,但整体效益比后者低0.62元/袋。示范过程还筛选出栽培灵芝的优质树种为青冈木,其子实体产量分别是苦槠树、枫树的1.1倍和1.21倍,孢子粉产量分别是苦槠树、枫树的1.15倍和1.23倍,产孢子粉破壁后比重为0.37 g/cm3,是苦槠树或枫树0.33 g/cm3的1.12倍(反映孢子粉饱满度、内容物含量指标)。示范优选出套纸筒收集孢子粉方式,虽然用工支出是无纺布收集的1.06倍,但产量高6.7%且无杂质,干燥度好,效益更好。

②示范菌渣多级循环利用模式。在平湖建立技术示范基地1个,示范杏鲍菇菌渣种草菇、草菇菌渣种双孢蘑菇、双孢蘑菇菌渣种芦笋的菌渣多级利用生产模式及其配套技术,种植食用菌(草菇、双孢蘑菇)2.6公顷,芦笋2公顷。该模式丰富了菌渣资源化利用途径,实现了菌渣多级循环利用,尤其是双孢蘑菇菌渣作有机肥基施(底肥)已经成为芦笋种植的通行做法,可培肥土壤,改善土质偏黏,促进芦笋稳产高产;采取高温期种植草菇、低温期种植双孢蘑菇,菇棚设施得到周年化利用,提高了土地产出率。从试验结果来看,培养料中添加菌渣(60%或90%草菇菌渣)用于栽培双孢蘑菇的投入产出比略低于对照100%稻草,如“60%草菇菌渣+40%稻草”投入产出比为1:1.75,而对照100%稻草投入产出比为1:1.77,需要进一步试验以找到最佳的菌渣添加比例。商品二次发酵料栽培双孢蘑菇产量高,但由于商品料成本高,投入产出比低于自制料[6]。

③示范竹荪—水稻轮作模式。在开化县建立技术示范基地1个,生产竹荪2.3公顷,引进竹荪品种2个。生产示范在种植竹荪后菌渣留田,次年轮作水稻时减施无机肥20%,结果稻谷增产10.6%(表6),每667 m2节省化肥、农药成本46元,增效196元。竹荪—水稻—竹荪轮作试验,每667 m2竹荪产量2020年是2018年的93%,初步表明,竹荪与水稻轮作可降低连作障碍对竹荪栽培的影响。引进的竹荪品种则以“D89”(长裙竹荪)表现较好,相比“古D1号”,菌球及出菇密度明显较大,试验产量高6%,示范产量高16%。

④示范高山区香菇周年化出菇技术。利用高海拔优势,示范高山区香菇层架栽培周年化出菇技术,在松阳县玉岩镇海拔860米建立示范基地1个,面积7 000 m2,2年共示范香菇23.28万棒,包括高温季节出菇11.08万棒,并制作了栽培模式图。每年分2批生产,品种为浙香6号,一批为1—2月制棒栽培,5—9月高温季节出菇,筛选出绿白膜+遮阳网遮阳,生产的香菇菇面白、菇柄短、商品性好;另一批为4—6月制棒,9月—翌年5月出菇,采用透明塑料膜覆盖保温(不加遮阳网),棒均产鲜菇500 g。该栽培模式适用于海拔600 m以上区域,利用高山气候资源,采用“层架栽培+绿白膜覆盖”模式在高温季节出菇,品质、效益均得到较大提升。

(4)示范珍稀特色菌菇生产技术,优化食药两用品种结构。践行大食物观,开发引进食用菌新贵羊肚菌、风味优于白色金针菇的黄色金针菇、品质更佳的红托竹荪等珍稀特色食用菌品种,生产技术水平提高。编制羊肚菌、红托竹荪栽培模式图,初步掌握羊肚菌、红托竹荪菌种自主繁育技术,摸清培育优质高产黄色金针菇的栽培技术,开发长根菇新品种和立体栽培技术,熟化绣球菌工厂化生产技术。

在柯城区、庆元县、衢江区、常山县分别建立黄色金针菇、羊肚菌、红托竹荪、长根菇、猴头菇示范基地5个,示范规模90万袋,羊肚菌、竹荪3.33公顷。一是示范总结黄色金针菇优质高产技术,包括装料松紧度、全程环控参数和精准套袋控制开伞技术(再生菇蕾长至4~5 cm套袋,使袋口高度高出菇蕾顶部4~5 cm,待菇长至8~10 cm时,第2次拉袋)。产量达到450 g/袋,生物转化率为94.7%,改善了菇柄发黑情况,提高了商品性。二是示范栽培羊肚菌、红托竹荪,以及羊肚菌栽培技术,每667 m2羊肚菌产量为300 kg,红托竹荪产量61 kg。三是筛选出粗多糖含量较高(5.35%)的猴头菇品种浙林猴2号及其基质配方,粗多糖含量比对照品种常山猴头99号高10.54%,适用于提取猴头菇多糖。四是示范长根菇基质新配方(桑果枝屑)、脱袋覆土、层架立体栽培技术,单产200 g/袋,产值9.2元/袋,效益2.3元/袋。五是熟化绣球菌工厂化生产技术,包括提前诱导原基形成(在菌丝生长到菌袋60%~90%时,进行降温和增加光照),可缩短整个生育周期14~23天,成本降低12.6%。

(5)示范提升秀珍菇精准栽培技术,成为增效新引擎。在临安区、海宁市、桐乡市、江山市等建立秀珍菇示范基地4个,示范规模880万袋(瓶),推广规模2 350万袋(瓶)。在海宁市、临安区示范秀珍菇精准转潮养菌技术,用较少的潮次获得理想的产量,节本增效。发菌满袋再后熟40天出首潮菇,转潮养菌24天出二潮菇,转潮养菌21天出三潮菇,具体养菌转潮时间与有效积温有关联,分析仪器记录的数据,得出了各月份出菇的最适宜环境参数(表7);并示范网格式栽培技术,与堆叠式栽培相比,网格式栽培高温季节“烧菌”情况明显减少、产量提高、效益增加,但在外界温度较低时没有优势。

表6 竹荪―水稻轮作对水稻产量的影响

表7 秀珍菇精准出菇环控参数

在江山市示范秀珍菇工厂化瓶栽技术,基本明确了包括秀珍菇液体菌种配方、栽培料配方、出菇管理等在内的秀珍菇工厂化瓶栽技术规程。用玉米芯、金针菇菌渣等易分解的基质替代部分木屑进行工厂化瓶栽(容积1 200 mL),养菌25~30天出菇,采收1次,单瓶产量达125 g,不足之处是采菇不便。

在桐乡市示范通风、控湿等技术措施防控秀珍菇黄菇病发生,还针对性开展了品种、养菌时间、低温刺激强度、低温开袋出菇等可能影响秀珍菇黄菇病发生的试验,除低温开袋出菇之外,诱导试验结果未发生黄菇病(“有心栽花花不开”),对秀珍菇黄菇病的发生有了一定认知,但发病机理仍有待进一步研究。

3 主要做法

3.1 顶层设计,意向征集

发文征集食用菌产业技术团队项目,要求围绕食用菌工厂化、轻简化、生态化发展趋向,就食用菌新品种、新技术、新模式的中试和熟化集成、食用菌菌棒(菌料)工厂化生产技术、食用菌轻简化工厂化栽培技术、食用菌循环生产技术及高效栽培模式和食用菌新品种示范推广进行内容设计。

3.2 围绕任务,细化方案

根据要求,组织制定了食用菌团队项目总体实施方案,并确定了联系专家。省财政拨付专项资金、下达任务清单后,省厅下达总体实施方案,明确承担单位、实施单位、项目名称、主要任务、联系专家,随后召开食用菌团队项目交流培训会,逐一审核项目具体实施方案,部署项目建设任务,确定项目实施地点、实施内容及联系对接专家。各区域试验站和示范县制定并细化相关实施方案,使方案具有针对性和可操作性。

3.3 联系专家,做好总结

一是加强督查。检查团队项目实施进展情况成为下基层的“必选项”,分析会商存在问题,及时提出解决方案,提高项目实施质量;后续因疫情造成的实地指导不便,利用微信端与项目承担单位、实施单位联系,实时了解掌握项目实施进展;坚持召开团队项目中期交流会成为“规定动作”,总结交流团队项目的任务完成情况、主要工作和技术措施、取得的主要成效和亮点、资金使用情况,以及存在问题与建议,邀请团队专家对项目实施情况进行点评指导,并对下一步工作进行部署。

二是抓好总结提炼。专门下文,要求各项目单位做好产业技术项目总结工作,要求各区域试验站、示范基地对照下达的主要目标任务,对项目完成及资金使用情况进行总结,提炼取得的主要成效和亮点,总结主要工作技术措施与经验做法,提供项目实施图片、验收情况、宣传报道等佐证材料。

3.4 培训观摩,示范推广

组织召开食用菌技术团队工作会议、培训班或现场观摩会,推进团队项目实施。期间召开全省性团队项目技术交流会、推进会或现场观摩会共5次,包括全省食用菌菌棒工厂化生产技术现场推进培训会1次,全省蘑菇生产新技术现场交流培训会1次。通过现场会和相关专题技术讲座形式,发挥团队专家作用和基地示范引领作用,提升基层农技人员和农户的技术水平,示范带动食用菌新品种、新技术、新机具和新模式的推广应用,推进食用菌机械化、轻简化、工厂化和生态化生产,促进食用菌产业转型升级和创新发展。

[1] 潘迎捷, 谭琦, 陈明杰, 等. 我国食用菌产业发展的回顾与展望[J]. 食用菌学报, 2001(2): 1-9.

[2] 陈青, 陆中华, 舒伟军. 浙江省食用菌技术团队首轮项目运行成效及主要做法[J]. 食药用菌, 2019, 27(2): 87-92.

[3] 叶松梅. 代料灵芝工厂化栽培前景分析[J]. 食药用菌, 2021, 29(4): 289-291.

[4] 蔡为明, 施礼, 金群力, 等. 优质厚实香菇品种选育及工厂化周年栽培技术研发初报[J]. 食药用菌, 2019, 27(1): 28-30.

[5] 吕晓东, 包金亮, 何忠华, 等. 林下灵芝高效轻简栽培技术[J]. 食药用菌, 2023, 31(3): 201-205.

[6] 沈盟, 张惠东, 徐艺伟, 等. 双孢蘑菇商品打包料的应用效果研究[J]. 食药用菌, 2023, 31(5): 327-331.

The operational effectiveness and main practices of the edible mushroom technology team in Zhejiang province from 2019 to 2021

CHEN Qing ZONG Tingxuan LU Zhonghua JIN Zijing

(Zhejiang Agricultural Technology Extension Center, Hangzhou 310020, China)

Summarize the main achievements of the edible mushroom industry in Zhejiang province from 2019 to 2021, supported by the third round of projects of the Zhejiang Edible Mushroom Technology Team. We have innovatively developed industrial production technology for powderedand wall cultivation technology for directed mushroom production, and screened four high-quality mushroom sources. We have demonstrated and promoted the production technology of liquid mushroom strains, including,,,,, improved the factory production lines of four mushroom substracts;demonstrated green production technology for edible mushrooms, covering 3.95 million bags and 90.67 hectares, including cultivation techniques ofunder the forest, multi level utilization mode of mushroom waste, crop rotation technology ofand, high-altitude cultivation techniques for. The structure of dual-use edible and medicine varieties was optimized, the production technologies of rare and characteristic mushrooms were demonstrated, including,,,and, established 5 demonstration bases with a scale of 9 million bags covering 3.3 hectares, the precision flush conversion technology ofwas demonstrated with 8.8 million bags (bottles), and promotion of 23.5 million bags (bottles). This article introduces the main experiences and practices of top-level design solicitation intention, task refinement plan, and establishment of expert contact system.

Zhejiang province; mushroom industry; technology team; operational effectiveness; empirical practice

S646

B

2095-0934(2024)01-010-08

浙江省“三农六方”科技协作项目“海鲜菇精准栽培技术研究与示范”;农业农村部协同项目“秀珍菇工厂化周年化生产关键技术研究与示范”

陈青(1972— ),男,正高级农艺师,主要从事食用菌技术研究和推广。E-mail:chenq501@163.com。