三岔T形枢纽互通立交方案设计及比选

徐瑞鹏

(苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司,甘肃 兰州 730030)

2015年3月24日,甘肃省人民政府办公厅以甘政办发〔2015〕31号文件印发了《甘肃省省道网规划(2013—2030年)》,调整后的省级公路包括省级高速公路和普通省道,由具有全省政治、经济意义的公路及不属于国家公路的省际间重要公路组成。省级高速公路网由“六环六纵二横十八联” 32条路线组成,即6条绕城环线、6条北南纵线、2条东西横线、18条联络线,S44康县至略阳高速公路(以下简称“康略高速”)为18条联络线之一[1]。康略高速起点接G8513平绵高速,终点为甘陕界白河沟(东延至略阳县接G7011十天高速),是落实“一带一路”“交通强国”目标的重要举措,是陇南市融入“长江经济带”“成渝经济区”“关天经济区”的交通纽带,是补充完善甘肃省省级高速公路网的重要行动,是陇南市向东开放的省际出口公路,是进入康县阳坝、花桥、何家庄、朱家沟等4A级景区的旅游公路,是区域应急抢险的一条重要应急保障线。康略高速的建成将形成陇南—康县1 h通勤、陇南—汉中3 h覆盖,形成区域发达的快速网,使公路沿线民众享受到便捷的交通服务,对保障陇东南地区的可持续发展具有十分重要的现实意义。

1 工程概况

康略高速主线起点位于陇南市康县寨子村,终点位于康县王坝镇鸡山坝村白河沟(甘陕界),其中起点与G8513平绵高速以T形枢纽立交相接,设梁家山长隧道后向东进入长坝河河谷,设花桥长隧道至花桥村后经长坝镇在老街社设长坝互通,而后过段家庄村离开长坝河河谷设黑马关特长隧道至杨河坝村,路线自北侧过杨河坝村后设杨河坝短隧道、峡口门长隧道至蒲家峡,沿黑马关河北侧山坡经江家湾村至郑家沟村设康县西互通,经香子坝村设康县长隧道至三官村,设甘石坝中隧道至左家庄村,在陈家坝村设康县东互通,至金家垭村设蒋家山长隧道至王坝镇何家庄村,沿康县工业集中区规划范围南侧至王坝村设王坝互通,经鸡山坝村小鸡山寺南侧、王坝污水处理站南侧,终点与陕西省段顺接。路线长42.24 km。

起点位于陇南市康县望关镇寨子村西北侧约1.3 km处,被交路为G8513平绵高速,以T形枢纽互通式立交相衔接,实现康略高速与G8513平绵高速公路的交通流快速转化。互通匝道上跨平绵高速,匝道设计速度采用60 km/h,路基宽度采用10.5 m Ⅱ型单向双车道,平纵面指标均满足规范[2-5]要求。

1.1 地形地貌

康略高速区域根据地貌成因类型和形态特征,主要为构造剥蚀(侵蚀)中低山和侵蚀堆积河谷两种地貌类型。

构造剥蚀(侵蚀)中低山地貌在路线沿线广泛分布,地势西高东低,海拔为900~1 750 m。众多南北向河谷切穿山脊,但未破坏整个山地的脉状延伸趋势。区域内山势雄伟,河谷狭窄、水流湍急。受构造影响强烈,海拔高程变化很大,相对切割深度500~1 000 m。山坡坡度30°~40°不等,路线多以隧道形式穿越该地貌单元。

侵蚀堆积河谷地貌主要分布于平洛河和县坝河河谷。河床、河漫滩发育,两岸谷坡较为陡峻,多呈V型谷,侵蚀剥蚀作用强烈,岸坡植被茂盛,局部基岩出露。山坡上陡下缓,因河流溯源侵蚀下切,形成以河流为主干,两侧沟谷呈树枝状发育。

1.2 水文

1.2.1 地表河流

康略高速位于甘肃省中南部三大地形(黄土高原、秦巴山区、青藏高原)的交汇区。整个地区主要有暖热带、中温带、北亚热带三大气候类型,呈横向分布态势,区域内的河流主要有平洛河、长坝河、王坝河等。

(1)平洛河:为嘉陵江二级支流。发源于武都县米仓山,于望关镇叶湾村入康县境。康县区段长36 km,占全长度的53.3%,康县境内集水面积411 km2,是康县境内的第三大河流,主干流多年平均流量5.98 m3/s,多年平均径流量1.89×108m3。

(2)长坝河:长坝河系平洛河主要支流之一。发源于长坝南部万家大梁山系石家沟,于望关汇入平洛河,全长25 km,集水面积111 km2。

(3)王坝河:位于康县东部,发源于万家大梁东段林区,系乐索河上游河段。康县境内长10 km,集水面积58 km2,干流多年平均年径流量2.8×107m3,多年平均流量0.64 m3/s。

1.2.2 地下水

康略高速区内康县处于三大构造单元的衔接部位,断裂纵横交错,形式繁多,为地下水赋存、富集创造了条件。主要有四大类型,分别为基岩裂隙水、松散岩类孔隙水、断层脉状水、碳酸盐岩(含碎屑岩)岩溶裂隙水。

1.3 气象

康略高速地处陇南市康县,根据《公路自然区划标准》(JTJ 003—86)[6],属于秦巴山地湿润区(Ⅴ1),项目区域年平均气温11.0 ℃,年极端最高气温34.5 ℃,极端最低气温-14.6 ℃,冬无严寒;日照时数年平均为1 715.7 h,平均每天日照6.5 h;年平均降水量807.5 mm,夏、秋、春、冬季降水量平均分别占年降水量的48%、28.06%、20%、3.94%;年平均风速为1.7 m/s,定时最大风速只有18 m/s,盛行偏东风;项目区域平均地面温度10.4 ℃,标准冻结深度为32 cm。

2 主要技术标准

主线技术指标:本枢纽互通范围内主线采用双向四车道高速公路标准,80 km/h的设计速度,12.75 m宽的分离式路基,互通主线范围为K0+000~K0+900,区段内最小平曲线半径R=1 400 m,纵坡imax=3.3%。

被交路技术指标:G8513平绵高速互通范围内主线采用双向四车道高速公路标准,80 km/h的设计速度,12.25 m宽的分离式路基,互通区段内最小平曲线半径R=1 100 m,纵坡imax=1.867%。

寨子枢纽互通主线侧以及被交路G8513平绵高速上下行线方向的匝道均采用单车道出入口的变速车道,而后渐变为双车道。采用直接式减速车道,变速段长度L1≥110 m,渐变段长度L2=80 m;采用平行式加速车道,变速段长度L1≥180 m,渐变段长度L2=70 m。

3 交通量预测

根据工可报告交通量预测结果,寨子枢纽互通远景年(2043)转向交通量共计AADT为35 990 pcu/d,设计小时交通量系数K=0.135,方向不均匀系数D=0.51。换算成设计小时交通量DDHV后,主流向为略阳—天水方向的往返交通,2043年DDHV为2 453 pcu/h;次流向为略阳—陇南方向的往返交通,2043年DDHV为2 404 pcu/h。转向小时交通量如图1所示。

图中括号外数据—特征年小客车交通量(pcu/d);括号内数据—设计小时交通量(pcu/h)。图1 2043年寨子枢纽互通预测转向交通量示意图

根据交通量预测结果可知,互通各方向转向交通量差别较小,主次流向不明显,且单向交通量均满足单车道变速车道通行能力的要求。因此,影响互通方案选择的主要因素并非交通量,而是区域内的地形地物等。

4 互通立交方案设计

4.1 布设原则

(1)互通式立交的设置首先应符合区域内现有路网与规划道路的整体布局,同时考虑地方政府规划及经济发展的现状要求,并结合交通量和工程具体工况条件综合确定。

(2)枢纽互通式立交作为“高接高”公路交通流转换的重要节点,应注重互通型式的选择,以确保区域路网内交通流快捷集散。

(3)对互通式立交方案具体指标的采用,考虑到山岭区地形地物及地质条件的制约,需因地制宜使匝道顺应地形地势,合理控制工程规模。

(4)互通匝道的出入口为事故高发区,因此在设计中要严格控制出入口位置的平面线形设计、纵面指标协调及标志标牌示意等,以适应驾驶员的行车预期,合理降低事故风险。

(5)在公路项目中,互通式立交不仅具有工程构造物的属性,也应包含美学景观的特性,因此在方案设计过程中应融入美学设计理念,达到造型优美。

4.2 主要控制因素

寨子枢纽是在既有G8513平绵高速公路上新增枢纽互通,该节点主要控制因素具体有以下五点。

(1)被交路G8513平绵高速为双向四车道,路基宽度24.5 m,寨子枢纽拟采用上跨平绵高速的方案,以实现康略高速与平绵高速之间交通流的转换。

(2)被交路上寨子枢纽互通拟定位置北侧约800 m处为茶马隧道,南侧约1 300 m处为望子关隧道,1 700 m处为望子关互通,互通布设时需考虑与既有隧道和互通之间有关间距和净距的要求,避免对既有构造物产生影响。

(3)被交路上寨子枢纽互通路段分布有桥梁构造物,方案布设时应考虑桥梁构造物的拆除及拼宽改造,尽量减小对既有构造物的影响。

(4)康略高速主线K0+915处为梁家山隧道洞口,枢纽互通主线侧匝道布设时需考虑与隧道的净距满足相关要求。

(5)S205线紧邻被交路西侧敷设,与被交路相距最近两处仅有10余米,枢纽互通匝道布设时需考虑避让,避免对既有地方道路产生影响,减少对地方居民交通出行的干扰。

4.3 方案选型

康略高速与平绵高速两条高速公路为三岔交叉,常见的互通型式有喇叭形、叶形、Y形和T形,其特点及选用条件如下。

(1)当三岔交叉有一条或两条左转弯匝道的交通量均小于单车道匝道设计通行能力时,可选用喇叭形或叶形互通型式,寨子枢纽两条左转弯匝道的交通量均大于单车道匝道设计通行能力,且为“高接高”,考虑到环形匝道平面线形指标较低,不利于两条高速公路间交通流的快速转换,因此排除上述两种互通型式。

(2)Y形枢纽互通的特点是左转弯匝道均为直连式,各匝道按主线分合流方式以高速公路的延续路段设计,一般当三个方向交通量大小相当且交通量均较大时采用此型式。考虑到各匝道转向交通量大于单车道匝道设计通行能力,小于双车道匝道设计通行能力,整体交通量不算太大,同时受既有被交路限制,两条左转弯匝道于被交路侧不具备左出左进布设的条件,因此综合考虑舍弃Y形枢纽方案。

(3)T形枢纽互通的特点是左转弯匝道均采用半直连式,当主次分明的两条高速公路呈三岔交叉时,可根据各转弯交通量大小,分别选用不同的匝道形式,构成不同形式的三岔T形互通,同时两条左转弯匝道于被交路侧均采用右出右进布设方式,不受既有被交路平面线形的限制,因此综合考虑寨子枢纽互通各转向交通量及整体工程规模的要求,最终确定采用T形枢纽互通方案。

4.4 方案设计

由于受被交路上行线方向茶马隧道、下行线方向望子关隧道以及主线侧梁家山隧道制约,匝道若采用双车道变速车道出入口,在设置加减速车道和渐变段,并增设辅助车道后,枢纽互通与上述三座隧道的净距将无法满足相关规范的要求,因此各方案匝道均采用单车道变速车道出入口,之后渐变为Ⅱ型单向双车道匝道标准断面,以满足相关规范的要求。

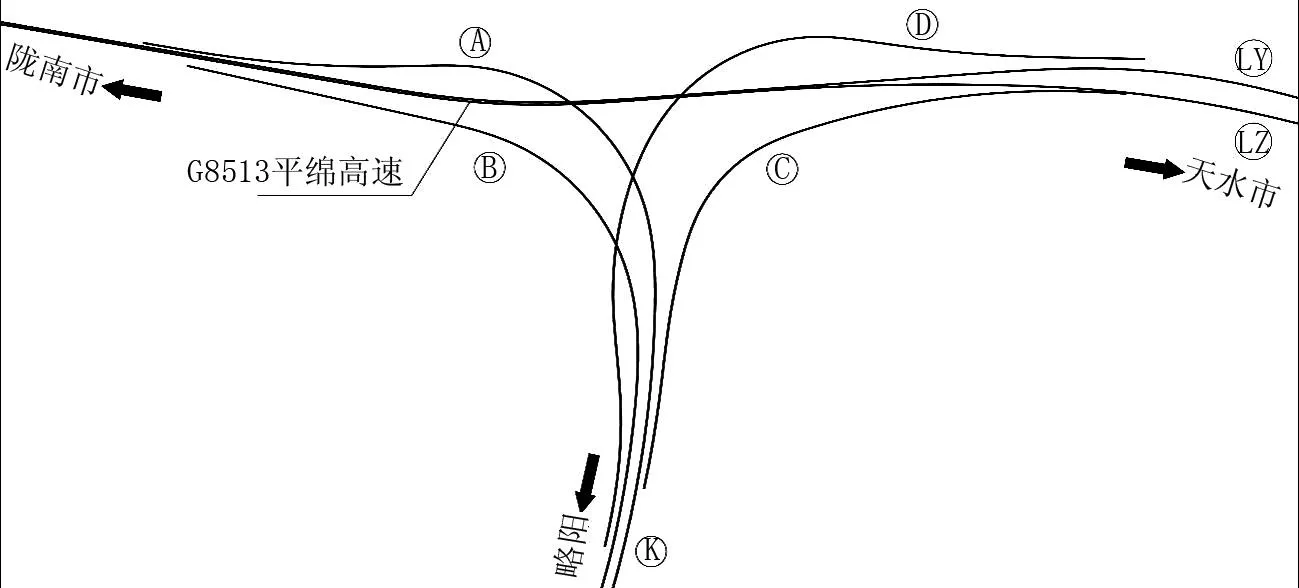

4.4.1 方案一(T形内交叉)

考虑到主次交通流量相差不大,采用T形内交叉枢纽方案,匝道设计速度均为60 km/h,各个方向平纵指标较高,无明显主次流向匝道之分,交通转向平顺,通行能力较好,满足使用功能要求。此方案结构紧凑,虽A、D匝道上跨G8513布设,但G8513与匝道两交叉点相距较远,不影响G8513的行车视距。与上行线方向茶马隧道净距约为880 m,与下行线方向望子关隧道净距约为660 m,均满足相关规范要求。具体方案平面示意简图如图2所示。

图2 寨子枢纽互通方案一平面示意简图

优点:(1)匝道平面指标较高,更有利于交通量快速转换;(2)占地较少,路基工程量较小;(3)远期无需进一步改造。

缺点:(1)桥梁规模较大。

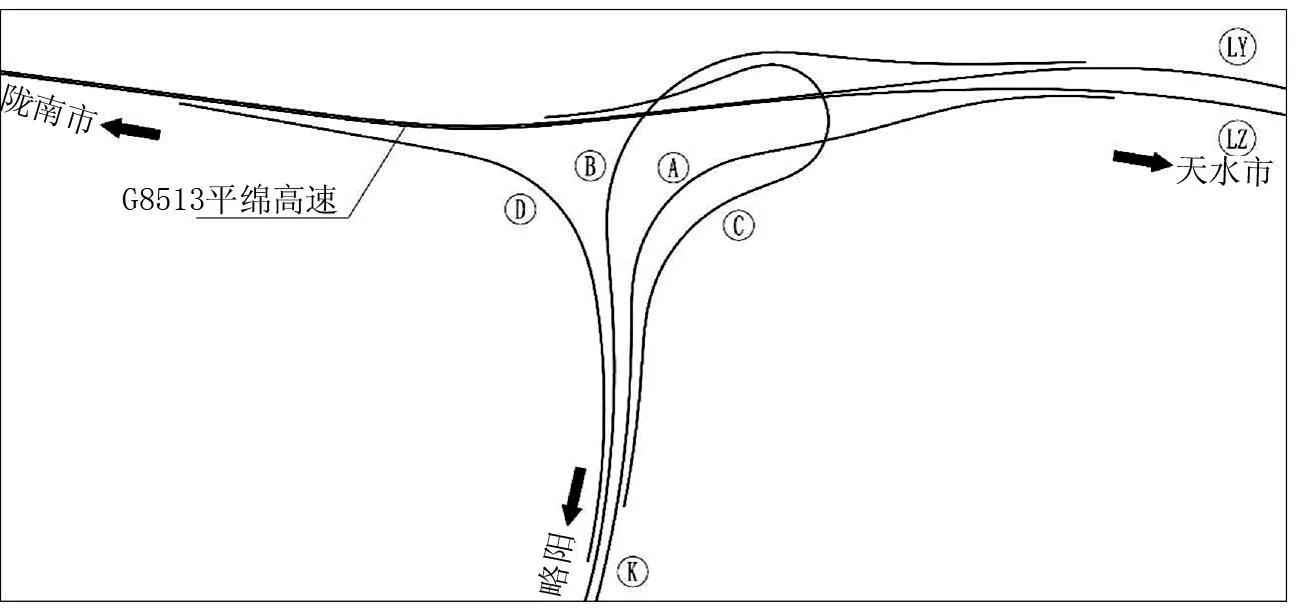

4.4.2 方案二(T形左转弯匝道迂回型)

根据现阶段主次交通流向拟定T形左转弯匝道迂回型枢纽方案,此方案顺应交通量布设,虽A、D匝道与G8513交叉点间的通视条件更优,但次流向左转弯匝道迂回半径仅为80 m,平面指标较低,设计速度仅满足40 km/h的设计指标要求,不利于枢纽互通两条高速间的交通量转换,但整体匝道规模与方案一相比较小。具体方案平面示意简图如图3所示。

图3 寨子枢纽互通方案二平面示意简图

优点:(1)桥梁工程规模较小;(2)拆迁较少。

缺点:(1)左转弯匝道迂回半径平面指标较低,高速间交通流转换速度较慢;(2)占地较多;(3)远期改造次交通流方向迂回匝道较复杂。

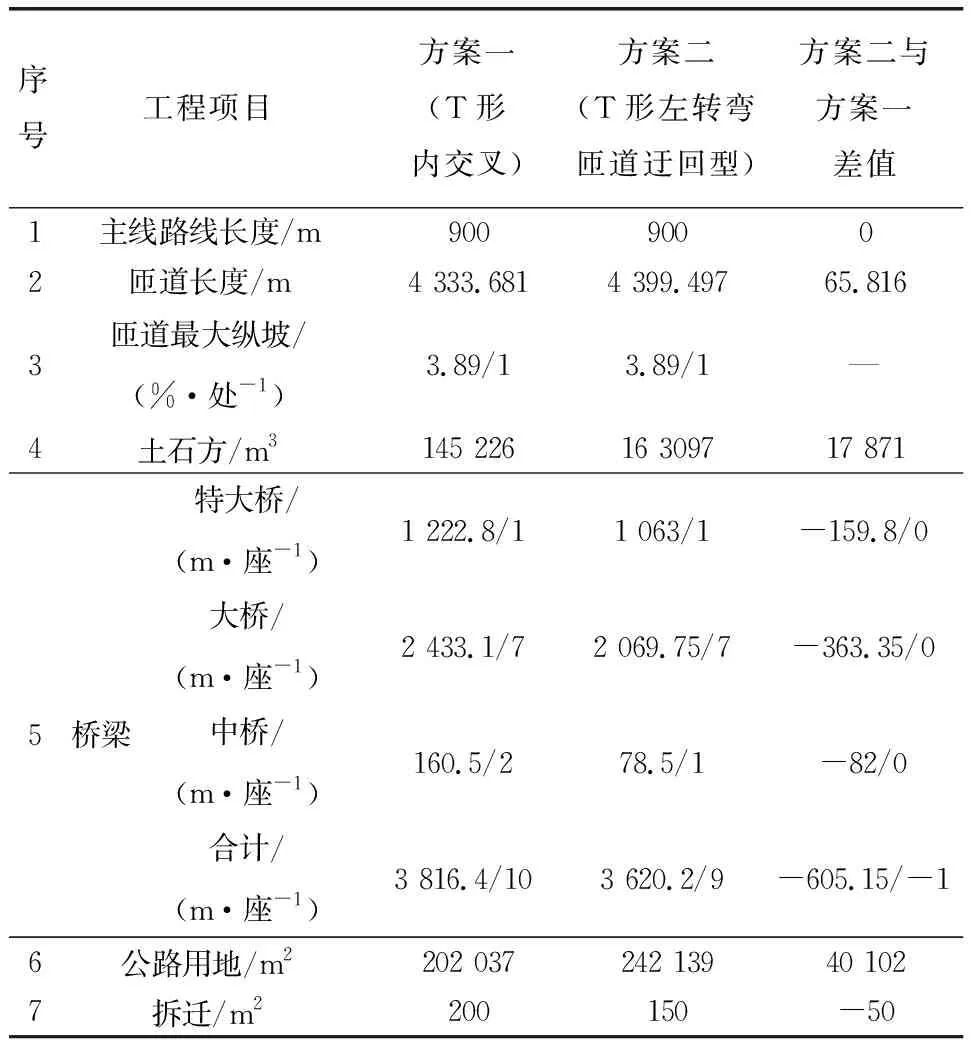

4.5 方案比选

综上所述,方案一较方案二桥梁工程规模略大,拆迁略多,但整体平纵指标更优,匝道设计速度均能达到60 km/h,更有利于两条高速公路间交通量的快速转换,且占地更少,路基工程量更优,故推荐采用方案一。两个方案主要工程数量的对比如表1所示。

表1 互通主要工程数量对比表

5 结 论

S44康略高速寨子枢纽互通为典型的三岔交叉枢纽互通,作为“高接高”路网中的关键节点,主要满足高速公路之间交通流转换的功能需要,因此其方案的设计、比选及最终确定既要满足其在路网中的交通功能,也要综合考虑方案的技术指标、工程规模、服务水平以及安全性等其他的控制影响因素;同时作为山区高速公路,在互通方案选型和设计过程中不应拘泥于有关规范和技术指标的限制,而是要结合地形地物条件,因地制宜,灵活布设匝道,在常规互通型式的基础上发散思维,构思各种异形互通型式,确保互通立交与自然环境相协调。在设计中贯彻交通运输部“品质工程”要求,力争使设计达到“人本安全、低碳环保、绿色生态、精细节约”,而且互通立交作为公路工程项目中的典型标志性构造物,在设计过程中应更多地考虑美学设计理念,使得互通立交本身成为一项景观设计。