诺贝尔奖成果案例在生物医学工程专业基础课“分子与细胞”中的教学实践

姜 晖, 李 艳

(东南大学生物科学与医学工程学院, 南京 210096)

分子生物学与细胞生物学这两个方向课程的特点是知识体系复杂,呈现网络状分布,这对理工科学生是个严峻的挑战。此外,有限的课内学时加剧了这一挑战。学生倾向于死记硬背式学习,这严重阻碍对分子与细胞体系的深度理解。

因此,笔者开始思考一种教学模式上的探索。将生命科学的海量知识记忆性学习方式转变成一种可寻迹的主干线索式学习,构建本专业学生生命科学知识和能力的框架体系。近几十年来,生命科学研究突飞猛进,不少亮点工作与人类医疗进步、社会发展息息相关,而历年来的诺贝尔奖获奖成果同时具备理论深度和常识广度,非常适合作为本科生系统理解生命科学知识的入门抓手。此前数个实践将获奖成果用于医学类、生物工程类专业的生物化学[1-5]、分子生物学[6-7]、细胞生物学[8]、病理学[9]和病原学[10]等本科生基础课程教学,以及合成生物学[11]、免疫学[12]等高阶研究生课程,取得了积极的效果。但相关模式在生物医学工程专业的运用仍有待探索。

基于此,笔者在2020年和2021年度连续以诺贝尔奖成果为牵引,柔性引入课程教学和课外调研,激发学生的自主学习热情,培养学生的生物医学基本素质和理念,取得成效。

1 实施方案

课程采用经典英文教材《Karp分子与细胞生物学》(第八版)。书中第xxi-xxiii页给出了自1953年分子生物学诞生以来,和分子与细胞生物学相关的诺贝尔奖成果列表,标注了这些成果在课本中的章节分布。一些热点章节如“中心法则:DNA-RNA-蛋白质”甚至涵盖了多达5项成果。虽然涉及的成果资源丰富,但部分成果实际上涉及了不少后续章节甚至后续课程的知识,在有限课堂时间内并不可能作透彻说明。因此,笔者遴选与课程大纲设定场景的契合度高,与课程重点知识点对接密切,且具有鲜明特色的案例。

经过筛选,笔者确定了15个案例(表1),获奖时间主要在近30年内,涉及全书17个专题章节中的11个,覆盖全书65%的章节和68%的篇幅,有较强的代表性。一方面,在授课环节这些案例可充当核心知识点内容起指引作用;另一方面,将成果详情分配给学生阅读、分析,专门组织课时进行讨论。在约30名学生的普通小班教学体系,学生按两人一组分工合作研讨。讨论提纲包括4部分:科学家的研究背景、核心发现或发明的亮点、成果的理论或应用价值、总结。

表1 遴选诺贝尔奖成果案例及相应章节分布Table 1 Selected Nobel Prize cases and the corresponding chapter distribution

为开展有效讨论,笔者建议学生围绕获奖者在授奖仪式上的报告展开学习调研。这个建议基于两方面的考虑。一方面,获奖的主题报告是科学家对成果的高度凝练,是全面掌握获奖成果精髓的突破口;另一方面,报告的听众并非完全的专业人士,因此,这些报告一般兼具科普特性,这对本科生来说属于“够得着”的挑战。此外,在调研过程中提醒学生注意挖掘科学家获得成果的心路历程,以及遇到科学难题时的处置方法。汇报与讨论参与度作为平时成绩的一部分,占比按总评成绩10%计,调动了学生的积极性。

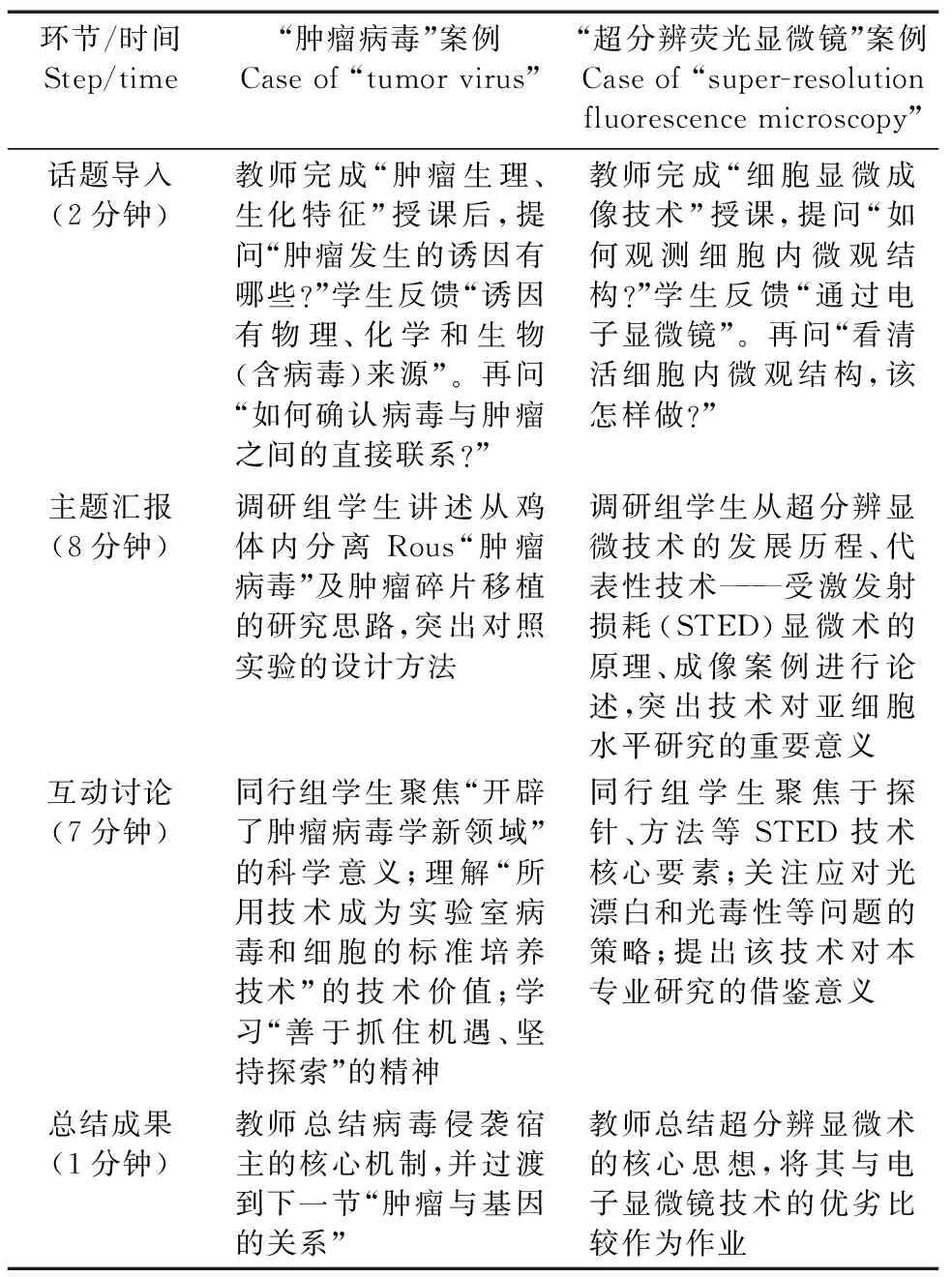

具体实施流程一般包括4部分,每组话题不超过20分钟,以“肿瘤病毒”、“超分辨荧光显微镜”成果为例说明(表2)。

表2 案例课内研讨实施流程Table 2 Procedures for in-class discussion of cases

该教学设计在实践中凝练了特色创新。一是内容模块化设置,构筑导入-汇报-互动-总结的研讨单元,可以按需嵌入课中承上启下(如“肿瘤病毒”案例),或置于课末衍生探索归纳性的作业(如“超分辨荧光显微镜”案例),摒弃了过去照本宣科、贪多求大的知识堆积教学模式;二是小组讨论(panel discussion)方法,在汇报组外设置同行组(同步调研但不汇报),专门负责提出问题,汇报和提问参与度均与成绩挂钩,实现课堂翻转,改变以往讨论课易“静默”的问题。

2 实施特色

学生在高水平成果线索启发下,更能发挥学习的主观能动性。学生通过认真的课后调研,形成极具特色的想法。

(1)结合时事,凝练共性问题。一组学生在介绍肿瘤相关的Rous病毒的案例时,除了具体讨论了病毒侵袭宿主细胞的机制,还进一步提出对切断病毒侵袭方式的看法。整个讨论既具有系统的科学性,又能展现出学生转化经典知识的功底。

(2)横向迁移,科学艺术交融。一组学生以“沉默是金”为题来讨论经典的RNA干扰案例,不仅深入浅出地将RNA沉默的科学道理娓娓道来,还自然地融入丰富的艺术气息,令人耳目一新。这种表现形式,给听者的印象更为深刻。

(3)不怕嘲讽,勇于应对挑战。在讨论“细胞重编程”成果时,学生提到获奖者约翰·戈登曾被嘲讽“不可能成为科学家”。在20世纪50年代,他试图通过爪蟾的细胞核移植来开展探索。开始的实验失败了,因为根本无法从爪蟾卵细胞中移除原始细胞核。但他没有气馁,多次尝试后想到用特定波长的紫外线来破坏细胞核,进而插入外源体细胞核。最终,这些移植核的卵细胞培育出成体爪蟾。学生汇报时评价,科研就是要执着一点。

(4)坚持创新,成果不唯诺贝尔奖。讨论蛋白折叠的工作时,有学生对案例作适度延伸,提到耶鲁大学研究生Lisa Steiner在获奖者之前有过类似的发现,但没有去深入挖掘而与诺贝尔奖失之交臂。不过,她坚持前沿领域的创新工作,成为麻省理工学院生物系的首位女性教授。这个案例也反映了诺贝尔奖不是创新成果的唯一标准,对学生建立正确的个人荣誉观有着积极价值。

通过案例的实施交流,不仅促进学生之间相互学习、增强对科学知识的理解,还潜移默化地传播了正能量,培养合作精神。

3 实施成效

如何打造生物医学工程专业特色的专业基础课程一直是笔者关注的核心问题。由于分子与细胞所涉及的课程体系庞大,传统生命科学教学以巨大的课时量为支撑(一般在128学时以上)。本课程只有64学时,因此在有限课时内要打造凸显专业特色的教学框架,“有所为有所不为”是笔者的必然选择。

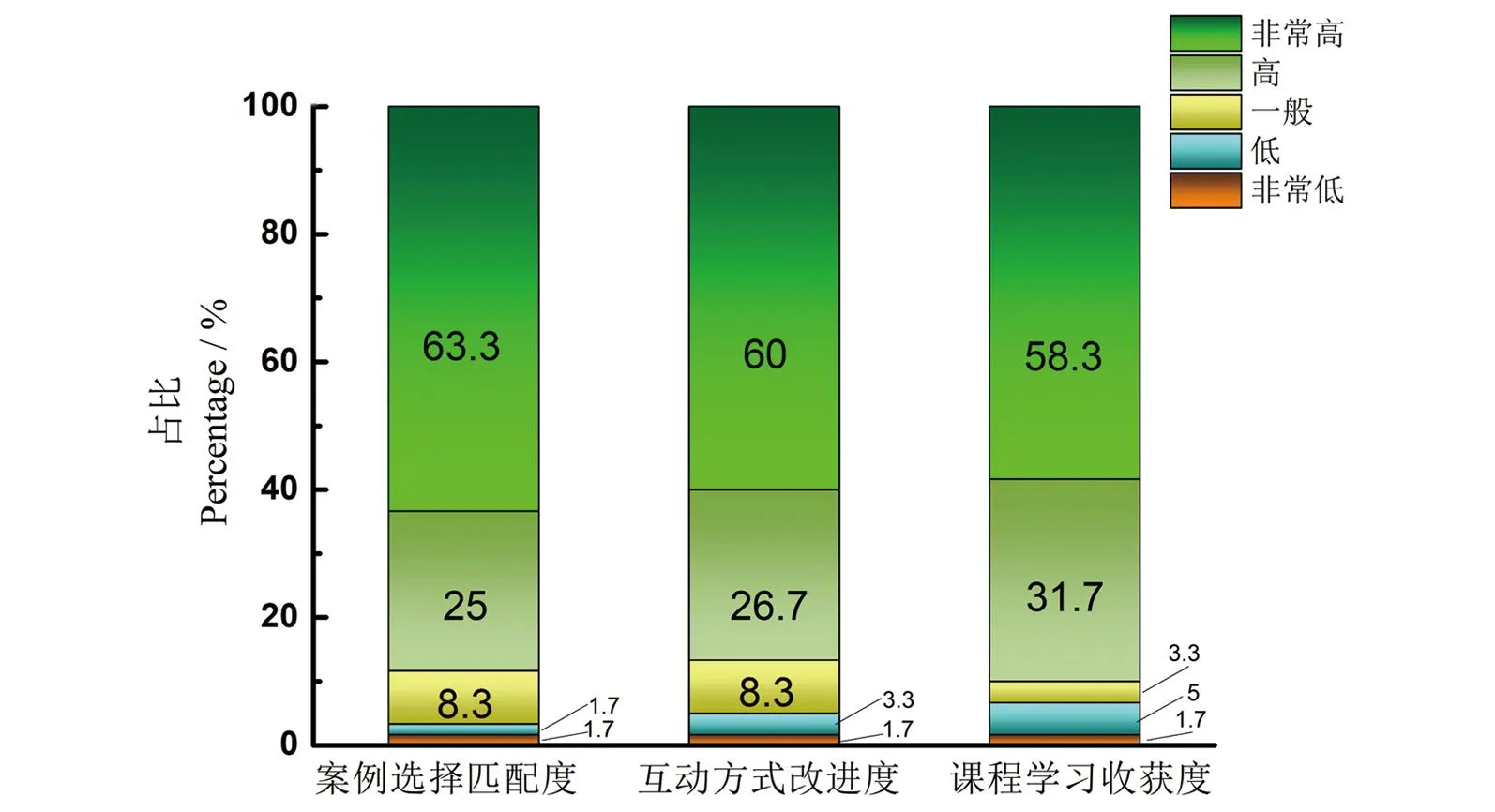

课程的调研过程中,笔者与部分同学进行了深度交流。课程结束后由学生填写的问卷调查包括3个必答问题,即“案例选择的匹配度”、“互动方式的改进度”和“课程学习的收获度”。每个问题按“非常高”“高”“一般”“低”“非常低”分为5档。另有“对该方案的意见、建议”的可选问题。学生总体评价正面,90%的学生对课程学习收获度评价为“高”及“非常高”(图1)。该课程的学生匿名评教成绩也位居年级排名前20%,收到了良好的效果。在研讨组织形式、重点知识点的掌握、研讨与授课融合方面,笔者也收到学生的积极反馈,这有助于对该实践作总结改进。此外,课程平行班的任课教师旁听研讨后给予积极评价,认为“该实践方案以经典生命科学发现为线索,实施计划设计严密,学生准备充分、互动性强,产生了显著教学成效”。基于本课程收获的梳理、分析和解决问题能力,教学班学生在国际基因工程机器大赛(iGEM)、全国大学生生物医学工程创新设计大赛等国内外大型赛事中获奖。

图1 问卷调查的学生评价分布情况Figure 1 Distribution of students’ evaluation in the questionnaire survey

4 总结

该教学探索能够对“分子与细胞”课程具有正面改进的作用。根据自身实践和学生建议,有如下几点思考:

第一,方法优化。如何在有限学时下采用最适合的课程教学方法仍是永恒的课题。虽然研讨式教学可以改变学生被动学习的局面,但在颠覆传统漫灌式教学的同时能否夯实知识基础值得深思。本文案例材料即以研讨方式实施,以期实现以点代面的效果。研讨既需要适度“头脑风暴”,又要防止严重偏离主题。同时,建立更科学的研讨评价机制也势在必行。

第二,观点更新。诺贝尔奖成果固然意义重大,但也面临信息高速迭代带来的冲击。近年来科学研究不断推陈出新,教科书上被否定、被颠覆的经典案例层出不穷。笔者通常教育学生去独立思考,不迷信权威观点。同样,在遴选案例时,也特别提醒学生去辩证看待获奖成果的学术观点。

第三,思政融合。很多诺贝尔奖成果的背后蕴含着科学家默默付出的艰辛和坚持不懈的努力,是不可多得的思政素材。而在思政全覆盖下的课程体系中如何将思政元素与教改案例融合,做到流畅自然、润物无声,仍需要教师团队进一步揣摩。

第四,视野提升。课程体系是一个系统工程,作为专业类基础课程,开展本课程的下游课程回溯研究非常必要。下游课程需要什么样的知识基础,从这样的诉求中汲取本课程的目标,进一步明确本课程的教学大纲,做到有的放矢,有所取舍。