细胞与基因治疗临床试验伦理审查实践与分析

岳熠,张雅丽,薛贞雅,陈硕,刘利军

细胞与基因治疗(cell and gene therapy,CGT)是目前生物医药领域尤其是肿瘤、罕见病和遗传病领域中极具发展前景的新一代精准疗法。细胞治疗是指应用人自体或异体来源的干/体细胞,经分离、纯化、培养、扩增、活化等一系列体外操作后输入(或植入)人体的治疗方法;基因治疗是指利用病毒或非病毒载体递送作用将外源基因导入靶细胞或组织,替代、补偿、阻断、修正特定基因,进而实现从基因层面上治疗乃至治愈疾病的干预手段[1]。在现阶段开展的CGT 临床试验中,由于细胞来源、类型、操作等方面异质性较大,治疗原理和体内作用等较传统药物更加复杂,CGT制剂的临床疗效、安全性风险、技术标准以及可能存在的伦理问题备受关注[2-3]。

伦理审查是 CGT 项目开展的重要“关卡”,符合CGT 技术特点、严谨规范的伦理审查与 CGT 临床试验质量直接相关[4]。本研究通过分析本院近五年 CGT 项目伦理初始审查情况,梳理归纳 CGT 项目审查重点难点,探讨构建适应 CGT 新技术临床研究活动的伦理规范,为提高我国CGT 项目研究质量,保障受试者安全与权益,推进国内CGT 临床试验行业良性发展提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

2018 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日,本院CGT 临床试验项目资料与伦理初始审查记录。

1.2 数据收集

CGT 项目一般特征变量包括:项目类型[新药注册临床试验(IND)、研究者发起的临床试验(IIT)],制剂种类(干细胞制剂、CAR-T 细胞制剂、其他体细胞制剂、基因制剂),试验分期(I 期和 I/II 期、II 期、III 期)。审查决定分为“同意”“修正后同意”“修正后重审”和“不同意”4 类。审查决定为“修正后同意”“修正后重审”和“不同意”的项目均附有审查意见,参考《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》(2023)和《药物临床试验质量管理规范》(2020)中有关研究方案、知情同意书的规定,将各项目审查意见中的伦理问题进行归纳。

1.3 统计学处理

采用 SPSS 25.0 统计软件进行分析,分类变量以观察值(构成比)表示,对不同审查决定在不同项目特征下的发生频次进行χ2检验或 Fisher 确切概率检验,设双侧 α =0.05,P< 0.05 认为存在统计学差异。

2 结果

2.1 初始审查基本情况

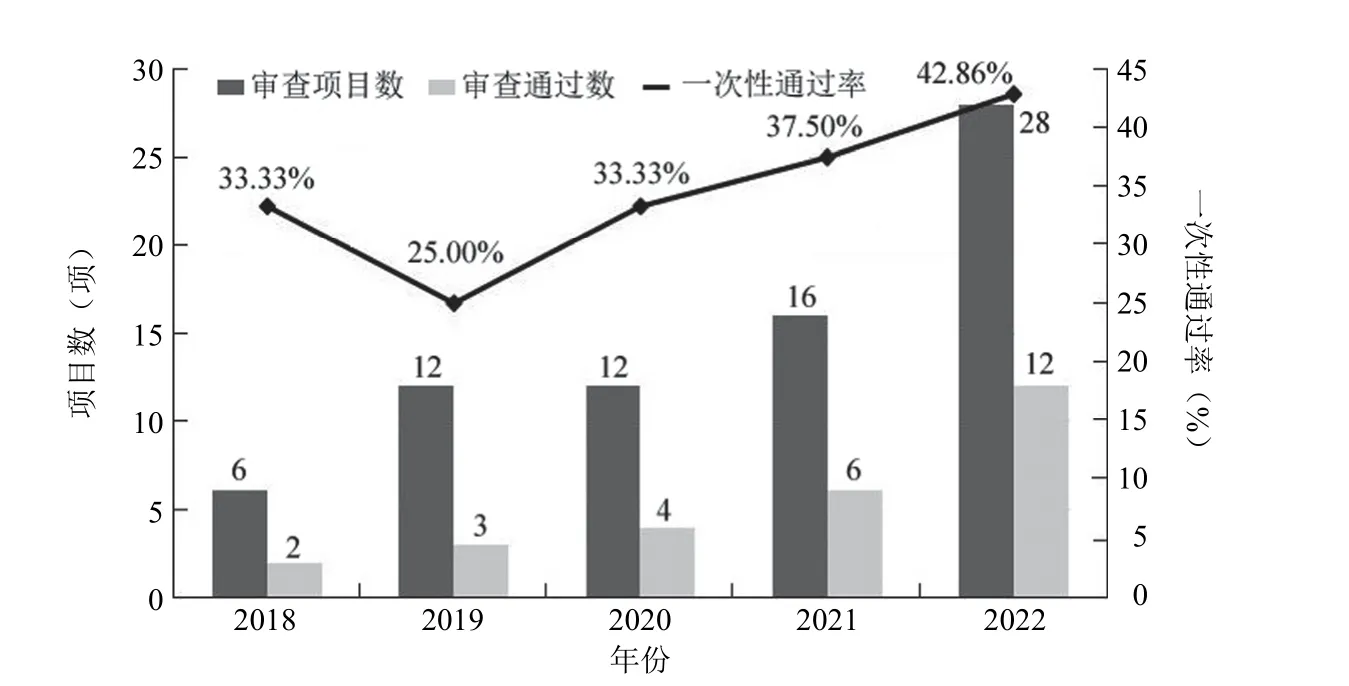

2018 - 2022 年,本院伦理委员会共受理、开展 CGT 临床试验初始审查 74 项,本单位作为组长单位/单中心开展的共 62 项,初始审查平均一次性通过率为 36.50%(图 1)。

图1 2018 - 2022 年 CGT 临床试验伦理初始审查情况

2.2 项目基本特征与初始审查一次性通过率比较

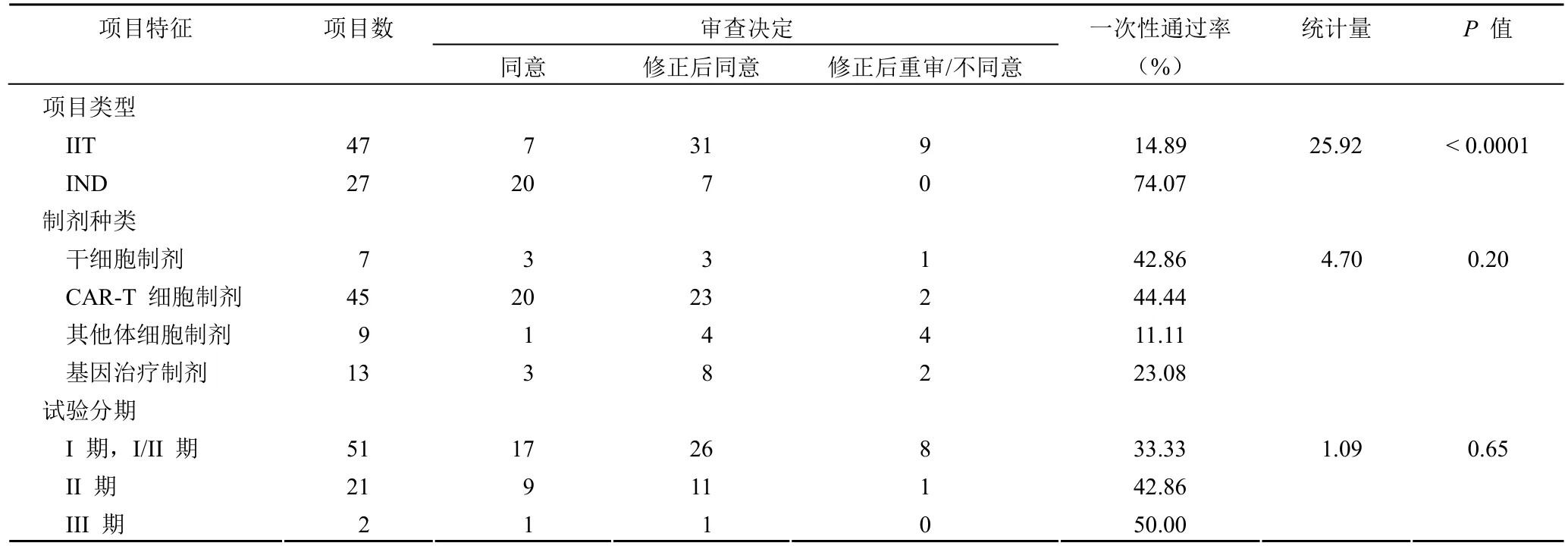

项目类型构成:IIT 研究 47 项,IND 研究 27 项。制剂种类构成:干细胞制剂 7 项,CAR-T 制剂 45 项,其他体细胞制剂 9 项,基因治疗制剂 13 项。试验分期构成:I 期和 I/II 期 51 项、II 期 21 项、III 期 2 项。IIT 研究初始审查通过率低于 IND 研究,差异存在统计学意义(14.89% vs 74.07%,P< 0.0001)。不同制剂种类、试验分期的项目初始审查通过情况无统计学差异(表 1)。

表1 2018 - 2022 年 CGT 项目初始审查一次性通过率比较

2.3 初始审查意见分析

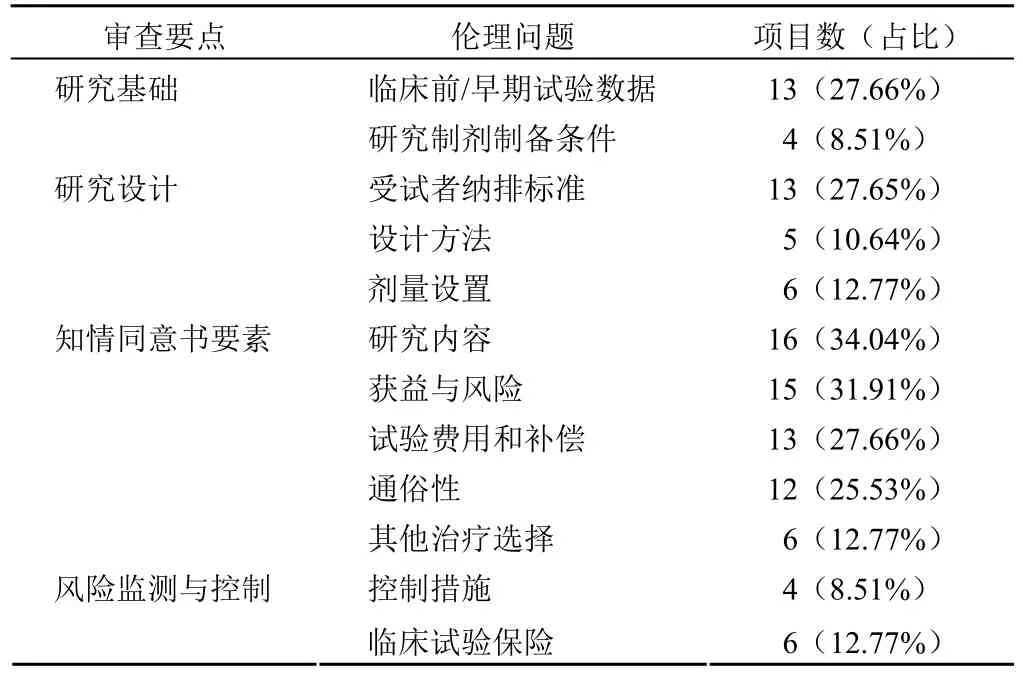

本院 74 项 CGT 临床试验初始审查中,伦理委员会对其中 40 项 IIT 研究和 7 项 IND 研究未给予一次性通过且提出了修改意见。对意见汇总进行伦理问题归纳。本院初始审查未通过的 CGT 项目中,伦理问题主要分布在研究基础、知情同意书要素、研究设计和风险监测与控制,详见表 2。

表2 CGT 临床试验伦理问题分布

3 讨论

我国 CGT 临床试验实行“双轨制”监管模式,以新药注册为目的的临床试验由国家食品药品监督管理局负责审批和监管(IND-CGT);医疗机构研究者发起的临床试验由国家卫生健康委员会采取备案制管理(IIT-CGT)。本院 CGT项目初始审查数据分析显示 IIT-CGT 一次性通过率为14.89%,IND-CGT 一次性通过率为 74.07%,IIT-CGT 和IND-CGT 一次性通过率存在显著差异,这提示 IIT-CGT 可能存在较多伦理问题。本研究进一步对项目伦理审查意见进行归纳总结,发现 CGT 的伦理问题主要发生在研究基础、知情同意书要素、研究设计和风险监测与控制方面,现结合本院伦理审查经验,以 CGT 常见伦理问题为切入点,分析探讨 CGT 项目伦理审查要点与对策。

3.1 CGT 项目伦理审查要点

3.1.1 研究基础 临床前/早期临床试验数据是伦理委员会对药物临床试验项目预期风险获益评估的重要依据。前期数据应阐明药物的作用机制、药理毒理学特征,明确药物在拟定适应证中使用的生物学合理性、给药剂量和给药程序,提示药物可能引发的不良反应等。但 CGT 制剂有别于传统小分子和大分子药物,在临床前/早期临床试验阶段,还应充分考虑其种类多样性、生物学复杂性和科学认知局限性,在遵循创新药物研发临床前研究一般原则的同时,结合每种CGT 制剂的特点,采取“个体化”策略和基于风险的设计方法,具体问题具体分析,充分表征产品的药理学、毒理学、药代动力学特征、量效关系特点和药效活性[5]。本院部分CGT 项目临床前数据不足的具体表现为:①动物实验观察期短,缺乏动物模型接受研究制剂输注后的生存信息;②研究制剂制备使用的慢病毒表达质粒含有基因突变体,病毒载体介导的基因序列插入具有随机性和不可预测性,缺乏评估该基因序列插入正常细胞基因组的风险评估信息;③研究制剂输注剂量选择和剂量爬坡终止标准依据不充分,缺乏杀伤人体正常细胞组织的实验数据。

在研究制剂的制备及质量管理方面,2015 年 8 月国家卫生健康委发布的《干细胞临床研究管理办法(试行)》中规定干细胞制剂的制备应当符合《药品生产质量管理规范》(GMP)的基本原则和相关要求,且干细胞制剂质量管理应遵照《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则(试行)》。2022 年 10 月国家药监局发布的《细胞治疗产品生产质量管理指南》(试行)进一步细化了细胞治疗产品生产质量管理的具体要求,2023 年 5 月发布的《体细胞临床研究工作指引》(征求意见稿)中也涉及了体细胞制剂的供者筛查、人员设施、原辅料包材质量、工艺质控和追溯规程等相关内容,提出应不断完善制剂质量控制体系,提升体细胞临床研究水平[6]。本院项目审查中有 4 项 CGT 项目的制剂生产和质控方面存在问题,例如:①缺少《药品生产质量管理规范》(GMP)符合性证明文件;②制剂制备的质量管理体系有待进一步完善,工艺验证及变更需更加规范。

3.1.2 研究设计 严密的临床试验方案对保证 CGT 项目科学性、试验数据可靠性和保障受试者安全至关重要。在设计方法、受试者筛选、剂量设置等方面存在问题,可能影响对受试者安全性和真实疗效的判断。本院 CGT 项目研究设计共性问题主要表现在:①受试者目前存在有效治疗方法,研究制剂输注可能显著增加安全性风险;②受试者病情较重,无法等待细胞单采和制备时间;③首次人体试验未采用逐例入组、间隔给药方式;④剂量探索方法和剂量爬坡终止标准不明确、试验剂量范围相差 100 倍、剂量增幅过大。

3.1.3 知情同意书要素 受试者由于医疗专业知识限制,与研究者在 CGT 研究上信息不对称,对于创新型生物医药制品,受试者可能会对其疗效有过高预期。因此知情同意书是受试者了解拟参加 CGT 试验的重要文本和自主选择是否参加 CGT 试验的主要依据。知情同意书必须采用与受试者文化程度相匹配的用语,充分、客观告知受试者有关临床试验的所有事宜,包括研究背景与目的、研究内容与程序、获益与风险、试验费用与补(赔)偿、其他治疗选择等。本研究显示,CGT 项目知情同意书存在的伦理问题最多,例如:①研究者混淆使用“试验”“研究”“治疗”“疗法”等术语,未解释试验与常规治疗在受益和风险上的区别,可能使患者产生“治疗性误解”;②未能向受试者说明前期安全性和有效性数据、研究药物剂量和需要配合的研究程序;③缺乏对可能发生的严重不良事件、远期风险及其临床表现的描述;④未提供其他治疗选择的具体用药及疗效情况;⑤使用英文缩写、医学专业术语且未作口语化解释,限制民事行为能力受试者版知情同意书缺失或用语不符合受试者认知水平。

3.1.4 风险监测与控制 患者既是 CGT 新技术研究的受益者,也是风险的承担者。根据制剂特性制订全面、可操作的风险监测与处置预案对于试验风险控制和受试者保护具有重要意义。本研究发现 CGT 项目风险监测与处理方面的不足主要为:①遗漏某些发生概率低的致命性风险,例如异体供者来源的制剂中存在免疫细胞,可能引起急性移植物抗宿主病、前期研究提示制剂存在重要非靶向器官大量聚积分布,若阻塞于肺部微血管可能引起急性肺栓塞;②项目未设置安全审查委员会评估安全性数据;③保险期限短于试验迟发安全性风险随访年限,保险额度不能覆盖研究相关不良事件的预期医疗费用。

3.2 对策与建议

3.2.1 完善 CGT 制剂临床前研究和质量控制 CGT 制剂种类繁多,不同制剂的治疗原理差别较大,体内生物学行为如增殖、长期存活和持续作用也存在诸多不确定因素[7]。不同类型和用途的 CGT 制剂需要完成的临床前研究要求可能不完全相同,国家卫生健康委和国家药监局近年陆续发布的《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则(试行)》《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则(试行)》《基因治疗产品非临床研究与评价技术指导原则(试行)》《基因修饰细胞治疗产品非临床研究技术指导原则(试行)》,在干细胞、体细胞和基因治疗制剂毒性研究、安全性研究、异常免疫反应研究、药代动力学研究、药效学研究、成瘤性和致瘤性(致癌性)研究方面均做了详细要求。在伦理审查实践中,尤其对于 CGT 制剂首次人体试验,伦理委员会在项目审查中对剂量设置依据和风险评估完全依赖于临床前研究数据。在前期数据评估时,伦理委员会主要关注的风险包括基因整合突变、致瘤性、生殖传递、在(脱)靶风险和免疫原性及其不良影响等。建议 CGT 项目申办方或研究者充分开展非临床研究,加强前期数据的完整度和可靠性,包括采用与预期人体反应接近或相似的动物模型或疾病细胞系深入探索剂量范围和潜在毒性机制,完善相关毒性信息;对基因修饰的制剂进行多批次测序,分析基因插入整合位点,评价插入后基因突变风险;关注动物模型中制剂在体内的植入、分布、分化、存续情况及与安全性有效性的关系等。当 CGT 制剂的生物学作用与实验系统、动物种属高度相关,疾病模型构建和动物实验结论外推至人体存在局限性等特殊情况下,也可只完成概念性验证研究[6]。

CGT 制剂与传统化药相比,取材来源多样、制备工艺复杂,制剂生产与临床需求结合更为紧密,生产过程中发生污染、混淆、差错等风险的可能性更高[8]。在国内“双轨制”政策背景下,对于按照药品研发和申报的 CGT 制剂的生产条件应符合 GMP 的基本原则和相关要求;对于由医疗机构研究者发起的、非药品注册为目的的 CGT 临床研究,《干细胞临床研究管理办法(试行)》中规定干细胞制剂应符合GMP 和《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则(试行)》的要求,《国家医疗卫生机构开展研究者发起的临床研究管理办法(试行)》中规定非产品研制的体细胞临床研究参照《干细胞临床研究管理办法(试行)》管理。另外,为进一步加强体细胞临床研究管理,2023 年中国医药生物技术协会发布的《体细胞临床研究工作指引(试行)》中也新增了体细胞制剂应达到的技术要求和质控标准。因此从供者材料采集到制剂回输全过程的标准操作程序、技术要求和产品质控体系也是伦理委员会的审查重点之一。建议 CGT 制备机构设置独立的质量管理部门,配备足够数量的专业操作人员和管理人员并定期组织培训考核,针对具体研究制剂特性建立完整的生产质量管理与控制体系,覆盖制剂生产环境、设施设备、原辅料管理、制备流程、质控标准、成品放行标准、污染防控与应急预案等内容。对于制剂生产工艺和质控体系尚在验证优化过程中的机构,至少应保证工艺路线清晰、无外源因子污染和已知风险因素得到良好控制等要求,必要时可请上级管理部门、第三方机构在项目开展前进行生产制备平台检查评估[6]。

3.2.2 围绕 CGT 特性制订研究方案 由于 CGT 制剂具有特殊的生物学特性,CGT 项目需采用不同于传统药物的临床试验设计策略,根据不同 CGT 制剂的作用特点及其机制,选择合适的设计方法、研究人群和试验剂量[9]。选择研究人群时,应重点考虑 CGT 作用机制与疾病诊断标准、分期特征、进展速度和严重程度的适配性,以此预判受试者预期获益和潜在风险,从而制订合理的纳排标准。对于输注制剂后需要较长时间随访才能显现疗效;自体原材料采集制备条件要求较高,晚期患者不能达到标准或不能耐受相关操作;极有可能早期治愈某种难治性疾病或极大程度延长患者生存期、改善患者生存质量的项目,可考虑选择病情较轻、分期较早、从试验中获益可能性较大的患者,为患者争取缓解症状、疾病康复的唯一机会[10]。确定研究剂量时,应基于合适的动物模型、现有临床经验和目标受试者风险承受能力估计起始剂量、剂量递增范围、剂量爬坡终止标准。设计研究方案时,应详细规定最佳有效剂量的探索方法、输注方式、间隔和频率、既往用药洗脱期和设定依据。为避免多个受试者同时暴露于非预期风险,CGT 首次人体试验须采用逐例入组方式,上一例受试者的安全性和体内制剂存活-作用时间结果评估通过后再入组下一例。

3.2.3 以患者为中心做好知情同意 医疗实践的伦理核心为“个体患者受益”,而现有 CGT 项目的本质是以当前受试者为研究对象,获得研究制剂可普遍化的有效性、安全性数据,使未来患者获益为目的的科学研究,必然存在科学知识积累的社会获益和受试者个体获益之间的冲突[11]。研究者作为 CGT 项目的主要实施人员,其伦理规范意识直接影响受试者权益保护机制的执行[12]。研究者应在入组前与受试者就知情同意书内容展开深入讨论,采用通俗易懂的语言向受试者正确解释试验目的、研究内容与程序、可能的获益与潜在风险,其他治疗选择及预期疗效、试验相关损害及处理措施,避免诱导、欺骗与胁迫行为,确保受试者知情的信息真实可靠。在履行知情同意程序中,最重要的环节是帮助受试者认识到参与试验可能不会带来疾病缓解或治愈,也面临一定程度的风险和伤害。尤其是对严重的、可能危及生命的风险,如免疫效应细胞相关神经毒性综合征、细胞因子风暴和肿瘤溶解综合征的临床症状和治疗措施描述应尽可能详细,对远期风险如儿童受试者生长发育影响、育龄期受试者生殖和遗传毒性、基因整合引起的继发肿瘤、病毒载体再激活的告知应尽可能全面,以便受试者能自主权衡个人获益和潜在社会获益,做出个人最佳判断,自主自愿参与试验。此外,若项目涉及限制行为能力的受试者,还需征得其法定监护人知情同意,并尊重限制行为能力受试者的治疗意向。

3.2.4 细化风险监测与控制措施 CGT 制剂的安全性受细胞类型、生物学活性、作用靶点和基因修饰等因素共同影响,不良事件的严重程度和发生时间与制剂在体内的存续、增殖与分布等特点密切相关[13]。CGT 项目开展前,应系统收集科学文献和研究报告中同类或相关产品的安全性信息,对研究中潜在风险进行分析和评估,制订可行的风险监测计划和风险控制预案,详细描述特定风险的识别、预防、诊断、治疗和预后随访的实施细则。CGT 项目应制订完善的不良事件记录和报告制度,规定试验终(中)止规则和受试者退出标准。另外,还应定期组织对研究者、研究护士的培训考核,提高医护及时发现和妥善处理受试者试验相关不良事件的能力。IND-CGT 的申办方和开展 IIT-CGT 的医疗机构应为项目购买临床试验保险,且保险的理赔范围、赔付额度和有效期限能够覆盖迟发性不良反应和预期不良事件的医疗费用。

4 结语

CGT 制剂在重大疾病领域和罕见病领域已显示巨大应用潜力,有望解决某些疾病疗效甚微或无药可医的局面。我国 CGT 领域正在加速崛起,有许多新技术不断涌入,也面临着诸多伦理审查挑战。在致力于探索 CGT 稳定性、有效性、精准性和安全性的同时,应正确认识其中存在的伦理问题,从伦理学原则出发,进一步完善研究基础,选择合适的研究设计方法,规范知情同意程序,细化风险监测与控制措施,充分保护受试者生命健康权益,引导国内 CGT 临床研究行业健康发展。