基于多分量地震资料的河道砂体刻画及含气性预测技术

——以QL地区沙溪庙组为例

杨海涛,周 鸣,赵 尧,王 静,李 忠,陈 丹

(中国石油集团东方地球物理勘探公司,四川成都 610213)

四川盆地中部地区侏罗系中统沙溪庙组河道砂体广泛发育。2006年,发现了八角场构造沙溪庙组二段(简称沙二段)气藏;截至2018年底,于1995年发现的中江沙溪庙组气藏已落实了11层30条含气河道,累计部署开发井130口,累计产气30×108m3,实现了高效开发。近年来,通过老井试修和新井部署相结合,完成试油11口,均获气;新井试油6口,其中QL16井测试日产量35.51×104m3,证实了沙溪庙组发育多条河道,且大面积含气,目前不同区块相继进入勘探开发的不同阶段[1-6]。已取得的勘探开发成果揭示侏罗系沙溪庙组具有河道复杂、储层物性横向变化较快,非均质性较强,致密气甜点区难以准确落实等地质难点,单纯依据地震资料在纵波上“强亮点”反射刻画的河道成果部署井位存在砂体边界不准、边界之外仍钻遇砂体,且砂体产能存在明显差异等问题[7-8],难以全面满足致密气高效勘探开发的需求。近年来,国内外油公司针对河道砂体储层开展了多分量地震资料的采集工作,并逐步应用于生产。Davies等通过对河道砂体三维多波地震时间切片研究,认为其可以提高河道砂体边界刻画精度;赵邦六等人创新应用“双亮点”属性及多分量地震预测砂体含气性,提高了含气砂体预测精度。

针对勘探与开发的需求以及面临的地质难点,通过对2020年四川盆地中部QL地区侏罗系河道砂体储层新采集的多波地震勘探资料开展技术研究,形成了基于多波地震资料融合的河道雕刻技术,相较单一纵波可更加清楚地刻画河道边界,补充中、高阻抗河道砂体的识别;形成了基于多波资料的含气预测技术,并利用河道砂体含气后纵波、转换波的地震振幅响应特征及相位特征的差异,提取纵波和转换波的最大波峰振幅属性,结合纵波和转换波振幅时差,通过多波属性的融合获得含气性预测成果。该研究成果支撑了区内致密气开发井位部署,为致密气高效开发奠定了基础。

1 地质概况

QL地区位于四川盆地中部,区域构造位置属于川中古隆平缓带,为川中平缓带与川北低缓带交界处。主要目的层为中侏罗统,其中沙二段具有明显的辫状河三角洲沉积特点,水下分流河道砂体发育,平面上多条河道砂组交错分布,单河道砂体厚度一般较薄,但叠置连片分布,累计厚度大,单井砂岩累厚可达60~150 m,纵向发育多套厚度大于5 m的河道砂体储层,储层累计厚度15~90 m,是储层的主要发育区。储集岩岩石类型主要为长石砂岩,粒度以中粒-细粒为主,储集空间主要为粒间孔,次为粒内溶孔。孔隙度主要为8.0%~16.0%,平均为 12.3%;渗透率主要为0.01×10-3~1.00×10-3μm2,表现为低孔特低渗特征,属于典型致密砂岩储层[9-16]。其中8号河道砂体位于沙二段一亚段,以长石砂岩、岩屑长石砂岩为主,是主要产气层段,也是本次研究的重点。

2 河道砂体刻画技术

2.1 测井与地震响应特征

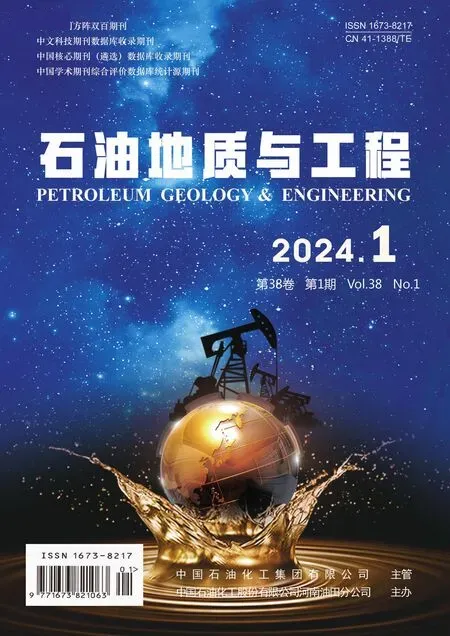

根据测井曲线特征分析,沙溪庙组8号河道砂体测井曲线表现为“箱形”或“钟形”,具有低自然伽马(GR)、中-高声波时差(AC)特征;含气储层主要表现为低纵波速度、低密度(DEN)的低纵波阻抗特征;而横波速度由于不受流体影响,含气储层与上覆泥岩仍然存在正向速度差异。对区内多口井目的层段的测井数据进行交会分析,结果表明利用纵波速度无法区分河道砂体储层和泥岩,而利用横波速度可以有效区分河道砂体储层和泥岩(图1)。

图1 岩石物理交会图

通过对已钻井8号河道砂体精细的纵波和转换波井震标定可知,在纵波地震剖面上8号河道砂体顶界表现为波谷反射特征,底界表现为波峰反射特征;而在转换波地震剖面上8号河道砂体顶界表现为波峰反射特征。

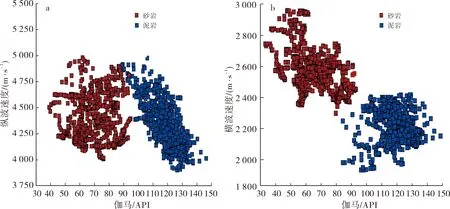

2.2 多波地震正演模拟

通过对钻井、测井资料和地震剖面分析可知,8号河道砂体的阻抗变化在纵波和转换波剖面上的地震响应特征是不同的。为了更好地分析和认识8号河道砂体及储层的多波地震响应模式,基于测井分层与纵波、横波速度曲线等开展岩石物理分析并建立了8号河道砂体和储层的正演模型,从正演模型上看,8号河道砂体含气储层纵波的速度低于上覆泥岩的速度。利用二维声学波动方程叠后偏移进行多波地震响应模式正演分析(图2),结果表明:①当河道砂体为高阻抗砂体时,纵波和转换波砂体顶界的地震响应均表现为波峰反射特征;②当河道砂体为中等阻抗砂体时,纵波砂体顶界的地震响应特征减弱,而转换波砂体顶界的地震响应仍表现为波峰反射特征;③当河道砂体为含气储层时,纵波砂体的速度发生倒转低于上覆泥岩的速度,储层顶界为波谷反射特征,储层底界为波峰反射特征;而转换波由于不受流体的影响,主要反映的是岩性的界面,储层顶界为波峰反射特征,但振幅能量减弱。

图2 河道砂体纵波与转换波地震正演模拟

2.3 多波联合刻画

根据该地区沙溪庙组河道砂体储层的地质特征,可以明确“泥中找砂,砂中找储,储中找气”的技术思路。首要问题就是要准确识别河道砂体并进行空间刻画。沙溪庙组8号河道砂体含气后,由于纵波速度发生倒转,河道砂体在纵波剖面上整体表现为“亮点”反射特征,即强波峰反射,但这种强波峰反映的不是河道砂体与上覆泥岩的界面,仅依靠纵波资料无法准确识别河道砂体边界并进行河道砂体刻画。因此,通过对区内实际多波资料的对比与解释,结合模型正演结论,形成了基于多波地震资料融合的河道雕刻技术。具体实施步骤:①利用已知井对纵波、转换波数据开展振幅匹配,将两者的振幅校正到与井吻合的同一振幅能级;②利用纵波、转换波地震数据分别对河道砂体进行雕刻;③对获得的两套砂体做融合处理。该技术充分利用纵波资料高分辨率、转换波资料岩性识别的优势对8号河道砂体进行精细识别和刻画,尤其是在纵波资料上响应特征不明显、而转换波资料上有波峰反射特征的中、高阻抗河道砂体的识别,有效补充了纵波资料上较难识别的中、高阻抗砂体。最终综合利用多波地震资料刻画的8号河道砂体较单一纵波刻画的砂体新增5条河道,新增河道面积较单一纵波刻画砂体面积多15.47 km2。

3 河道砂体含气性预测技术

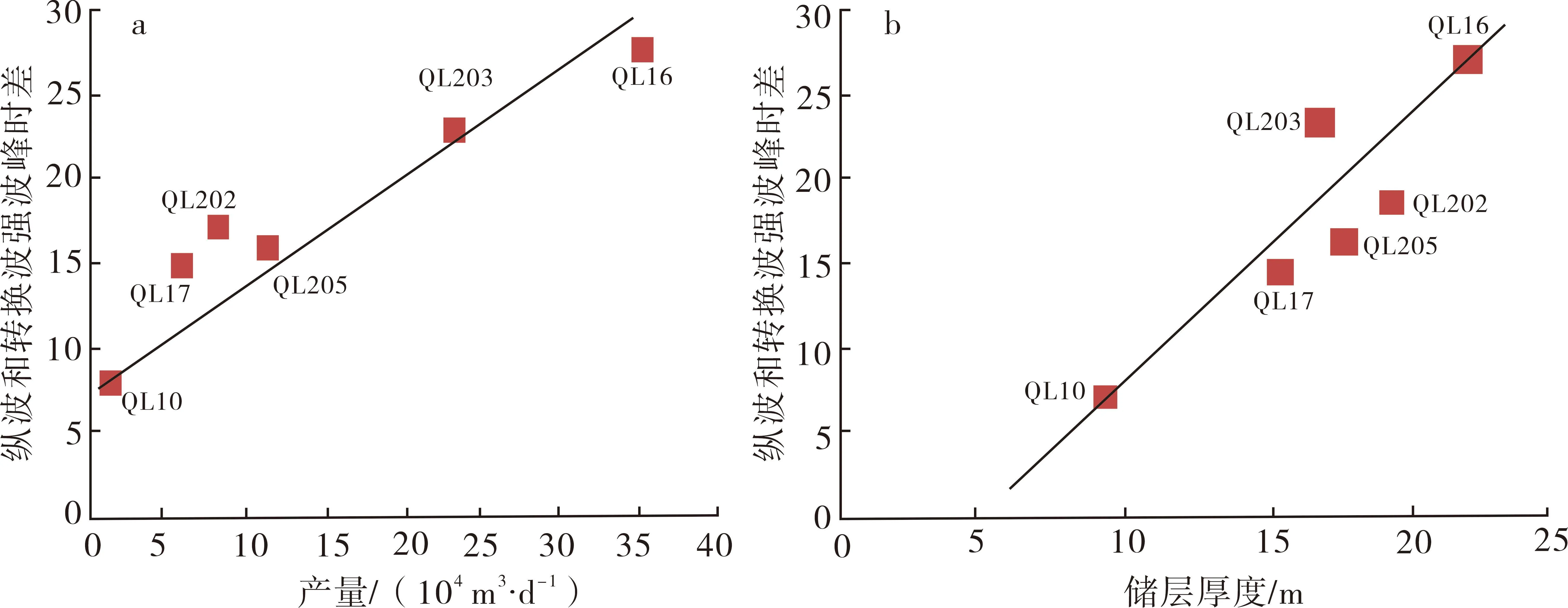

通过对区内多口井合成地震记录、正演模拟和过井地震剖面综合分析,建立了沙溪庙组8号河道砂体高产气井的多波地震响应模式:①“双亮点”。即纵波和转换波的双强波峰反射特征,且纵波的振幅强于转换波的振幅;②两者的波峰反射有时差。即纵波的强波峰反射为河道砂的底界反射,转换波的强波峰反射为河道砂的顶界反射,两者在地震剖面上存在明显时差。通过对区内钻遇8号河道砂体钻井的储层厚度和产量进行统计,结果表明纵波和转换波的强波峰时差大小与储层厚度、产量呈正相关关系(图3)。因此,可提取纵波和转换波强波峰的时差来预测河道砂体的含气性;同时,利用纵波和转换波地震资料提取了多种地震振幅统计类属性,优选了最大波峰振幅属性,综合利用纵波和转换波最大波峰振幅属性与两者波峰反射时差比例融合获得8号河道砂体最终含气预测平面图。将含气预测结果与已知井进行验证分析,区内14口井仅1口井不吻合,预测吻合率达92.85%,较单一利用多波属性融合进行含气预测提高了7.14%。

图3 钻遇8号河道砂体的井储层厚度、产量与纵波、转换波的强波峰时差关系图

4 结论

1)研究区沙溪庙组8号河道砂体纵波和转换波地震剖面上波峰“亮点”反射特征明显,沿河道走向砂体连续、稳定分布。

2)综合利用多波地震资料上河道砂体地震响应特征的差异可以更准确地刻画区内沙溪庙组8号河道砂体的边界,所获得的8号河道砂体含气预测平面图与已知井吻合度高,可有效指导区内下步井位部署工作。

——以川西坳陷中段龙门山前中侏罗统上、下沙溪庙组气藏为例