发作性睡病共病精神分裂症1例报告并文献复习

徐玉林,吕剑英,许涛,郑蔚,郭庆军,章炎文,许涛,娄振山

发作性睡病(narcolepsy)是一种罕见的以日间过度睡眠为主要临床表现的中枢性睡眠-觉醒障碍性疾病,全世界患病率0.02%~0.067%,在我国约为0.033%[1-2]。发作性睡病发病年龄较早,通常在儿童或青少年时期出现症状,并且早期表现常不典型或伴发精神病样症状,临床上特别容易和神经精神类疾病,如癫痫、抑郁障碍或精神分裂症等相混淆[3-4]。该病是一种终身性疾患,治疗不及时会严重影响患者学习、生活,临床上虽然很少出现发作性睡病和精神分裂症共病的情况[5-6],但鉴于两者在症状表现方面的相似、发病年龄段的重叠,加上药物治疗作用机制相反,因此临床上两者的鉴别诊断尤其值得关注,并且对于能够给予早期合理治疗尤其重要。

本文通过回顾我科2021年诊治的1名发作性

睡病共病精神分裂症患者,从临床资料、诊断与鉴别以及药物方案选择等方面进行分析,以期为临床工作提供参考,现将案例报告如下。

1 病例

患者男,14岁,初二学生,因“嗜睡6年,伴行为怪异、感被议论4年,加重1个月”就诊。患者自幼性格内向,8岁时无明显诱因出现间断白天困倦症状,课堂上、写作业时经常睡着,每天晚上平均睡眠>10 h,但日间瞌睡表现仍持续,在当地医院初步诊断“嗜睡症”,给予盐酸哌甲酯片、盐酸文拉法辛缓释胶囊治疗,自诉疗效不佳,服药2年后自行停药。4年前逐渐感到同学都在嘲笑自己,处处针对、议论自己,不愿意上学,回避与同学接触。诉有“灵魂”附着在自己身上,常常自言自语,问起缘由答曰与该“灵魂”对话。在此期间,白天仍总感困倦,一天内常多次在不知不觉中睡着,持续数分钟后即醒来,醒后感到倦意减轻、头脑清醒。近1月来,上述症状加重,拒绝上学,不与家人以外的任何人接触;认为有人控制自己,命令自己寻找刀具,诉与大脑中某人约定好准备轻生。白天困倦嗜睡,常大段时间不愿起床,行为懒散,不修边幅。家人诉其通常晚上22时上床睡觉,数分钟内常能入睡,但频繁醒转,多梦,未见睡前或睡眠过程中不能活动,无打鼾、叫喊、意识丧失等。胃纳一般,两便无殊,体质量未见明显变化。无情绪低落、思维迟缓表现,无情绪高涨、言语行为增多,否认家族类似疾病发作史,否认颅脑外伤、颅内肿瘤、神经系统疾病史。体格检查:心肺腹检查及神经系统检查未见明显异常。专科检查:神志清,接触被动,行为违拗,数问一答,嗜睡,存在幻听、关系妄想、被害妄想等精神病性症状,记忆力减退,注意力不集中,自知力不全。辅助检查:既往24h脑电图、头颅电子计算机断层扫描(CT)和磁共振(MRI)检查均未见明显异常,入院检查谷丙转氨酶157 U/L、谷草转氨酶61 U/L,余生化各项及血尿粪常规、甲状腺功能和心电图检查均未见明显异常。

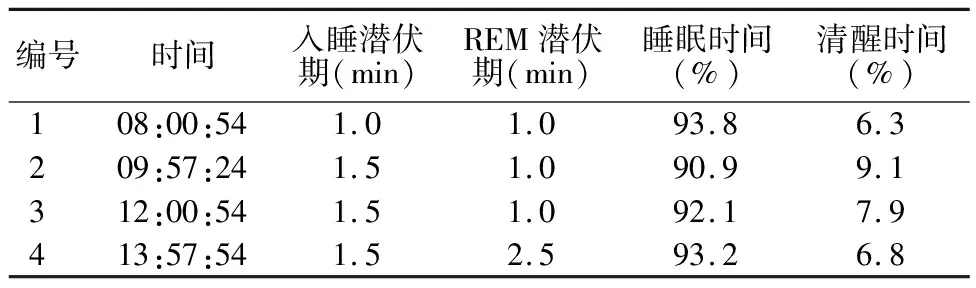

表1 多次睡眠潜伏期试验报告

2 讨论

2.1 发作性睡病共病精神分裂症的诊断及鉴别诊断

发作性睡病的典型临床表现为日间反复发作的无法遏制的睡眠、猝倒发作和夜间睡眠障碍(包括睡眠中断、睡眠瘫痪、入睡前幻觉、梦魇、异态睡眠以及REM睡眠期行为障碍等)。本病的特征性病理改变是下丘脑分泌素(hypocretin,Hcrt)神经元特异性受损[7-8]。正常情况下,Hcrt神经元通过广泛刺激觉醒神经元来维持大脑的清醒状态,同时激活快眼动睡眠抑制区域维持肌肉张力;然而,在典型发作性睡病患者中,因Hcrt神经元缺失,产生对睡眠-觉醒周期的调节紊乱,同时因睡眠抑制区域的兴奋驱动丧失,导致嗜睡和猝倒的发生[9-10]。

国际睡眠障碍分类-第3版(International classification of sleep disorders,3rd edition,ICSD-3)根据临床表现及脑脊液Hcrt含量,将发作性睡病分为发作性睡病1型和发作性睡病2型。发作性睡病1型以脑脊液Hcrt水平显著下降伴典型猝倒发作为特征;发作性睡病2型临床表现无典型猝倒发作,结合夜间多相睡眠图(nPSG)和标准的多次小睡潜伏期试验(MSLT)检查可资诊断[7,11]。因本病发作时患者警觉性与肌张力下降,需与特发性过度睡眠、癫痫、短暂性脑缺血发作或精神心理障碍相鉴别。

本文案例临床表现欠典型并且复杂,表现为日间反复出现不可抗拒的睡眠需求增多,夜间多导睡眠图呈现出快眼动睡眠潜伏期小于15 min(本患者为1.5 min),多次睡眠潜伏期试验显示平均入睡潜伏期小于8 min(本患者为1.4 min),患者日间出现4次睡眠始发REM睡眠现象(标准为出现2次或更多次),符合发作性睡病诊断标准。此外,该病例存在明确幻觉、妄想、言语紊乱等表现,同时社会功能受损,符合精神分裂症的严重程度标准和病程标准,且排除躯体疾病或物质滥用所致精神障碍,符合精神分裂症诊断标准。综上,发作性睡病共病精神分裂症诊断成立。本案例诊治的初始阶段,围绕精神分裂症单一诊断治疗,白天过度睡眠被认为是该病的其中一个症状表现,同时患者夜间睡眠障碍也被解释成为白天过度嗜睡的促发因素,以上都是造成延误诊断或漏诊的重要原因。同样,文献指出发作性睡病很少出现分离、妄想等症状,一旦合并上述表现提示共病的可能或考虑将精神分裂症作为首要诊断[12-14]。回顾文献研究,也在一定程度上反映出发作性睡病与精神病性症状或精神分裂症之间存在复杂关联,进而产生早期无法获得正确诊断和有效治疗方面的困扰[15]。

2.2 发作性睡病共病精神分裂症的治疗

发作性睡病的药物治疗涉及三个方面内容:精神振奋剂治疗日间嗜睡,抗抑郁剂改善猝倒症状,镇静催眠药治疗夜间睡眠障碍。除药物治疗,临床经验指出,心理行为干预对发作性睡眠治疗同样有效,值得推荐。中国发作性睡病诊断与治疗指南指出该病的总体治疗目标为:①通过心理行为疗法和药物治疗减少白天过度睡眠、控制猝倒发作、改善夜间睡眠;②调适心理行为,帮助患者尽可能恢复日常生活和社会功能;③尽可能减少发作性睡病伴随的症状或疾病;④减少和避免药物干预带来的不良反应[8,16]。本文案例临床症状突出,兼有发作性睡病和精神分裂症双重表现,通过查阅相关文献报道,目前尚未见发表治疗该类共病患者的药物临床试验。考虑到药物治疗发作性睡病共病精神分裂症面临相互矛盾的局面:精神振奋剂通过增强脑内多巴胺能神经活性发挥促觉醒作用的同时会诱发精神症状的发生,而抗精神病药物可通过阻断多巴胺和组胺的传递而加重嗜睡。据此,有学者建议维持使用单一促觉醒药物,优先选择莫达非尼,借助其多神经通路兴奋活性,即增强胆碱能、谷氨酸能、组胺能神经传递,而非单独的多巴胺能介导机制[17-18]。同时,在抗精神病药物选择上更推荐弱镇静作用的药物,如利培酮和阿立哌唑[19]。

本案例的实际治疗中以药物治疗为主,根据指南,促觉醒药物首选莫达非尼,莫达非尼是弱多巴胺转运体(DAT)抑制剂[20],其药代动力学的特点能够较为理想的增强多巴胺紧张性活动以促进觉醒,而不是增加多巴胺时相性活动以产生强化和滥用。鉴于利培酮在本案例中疗效不显著,逐渐替换为阿立哌唑。阿立哌唑属多巴胺和5-羟色胺系统稳定剂[21],具有D2受体部分拮抗作用、5-HT1A受体部分机动作用和5-HT2A受体拮抗作用,其药理作用表现为对多巴胺系统具有双向调节作用:理论上在多巴胺浓度高时可降低多巴胺活动,从而改善精神病阳性症状;在多巴胺浓度低时可提高多巴胺活动,从而改善认知、阴性症状以及心境症状。此案例为兼顾平衡促觉醒与抗精神病治疗作用,最终形成莫达非尼联合阿立哌唑的治疗方案,后期视情况可考虑配合心理行为干预,以达到尽可能控制疾病伴随症状,减少药物不良反应、帮助患者回归社会的目的。

2.3 本文案例提示

发作性睡病临床发病率低而危害性高,早期诊断及治疗对于患者意义重大,临床医生对待可疑症状表现者应该高度警惕该病的可能,增强对此疾病的诊断意识。值得指出的是,发作性睡病从发病到确诊一般需要经历2~10年[22],而期间或可出现显著的症状演变,尤其在儿童及青少年患者中症状表现可能极不典型,而且伴随精神病样表现或共病精神分裂症均较成人更为常见[23-24]。因此,如何区分并定义诸如典型发作性睡病症状、发作性睡病的精神病样表现和发作性睡病共病精神分裂症等来促进正确的临床诊断,以及为此疾病的临床管理提供指导仍然任重道远。