基于多价值视角的应县木塔遗产价值再认知*

周坤朋 李爱群 邓 扬

基于多价值视角的应县木塔遗产价值再认知*

周坤朋1李爱群2,3邓 扬2

(1. 北京建筑大学人文学院,北京 100044;2. 北京建筑大学土木与交通工程学院,北京 100044;3. 东南大学土木工程学院,南京 211189)

应县木塔是世界上现存最古老最高的楼阁式木塔,代表了中国木构建筑营造技术的最高水平。由于木塔历经千年的风霜和灾害战乱,近年损伤变形逐年加剧,其保护修缮已迫在眉睫。价值分析是遗产保护的首要工作。对此,基于历史、科学、艺术及社会文化等多价值视角,分析了应县木塔价值的构成和来源,如形制风格、结构损伤、构件形态、佛像秘藏等方面的历史价值;结构体系、比例尺度方面的科学价值;形体比例、斗栱构造、佛像、壁画、匾额、风铃和书法等方面的艺术价值;社会凝聚、文化多样性、景观资源等方面的社会文化价值等,以期为未来保护修缮提供参考借鉴。

多价值视角;应县木塔;文化遗产;价值分析

0 引 言

应县木塔位于山西应县西北的佛宫寺内,古称佛宫寺释迦塔。古塔建于辽代清宁二年(公元1056年),距今已有966年的历史。古塔在中外建筑史中享有崇高的地位,不仅是世界现存最古老、最完整的阁楼式木塔,也是中国古建筑中最高的木构建筑。[1]

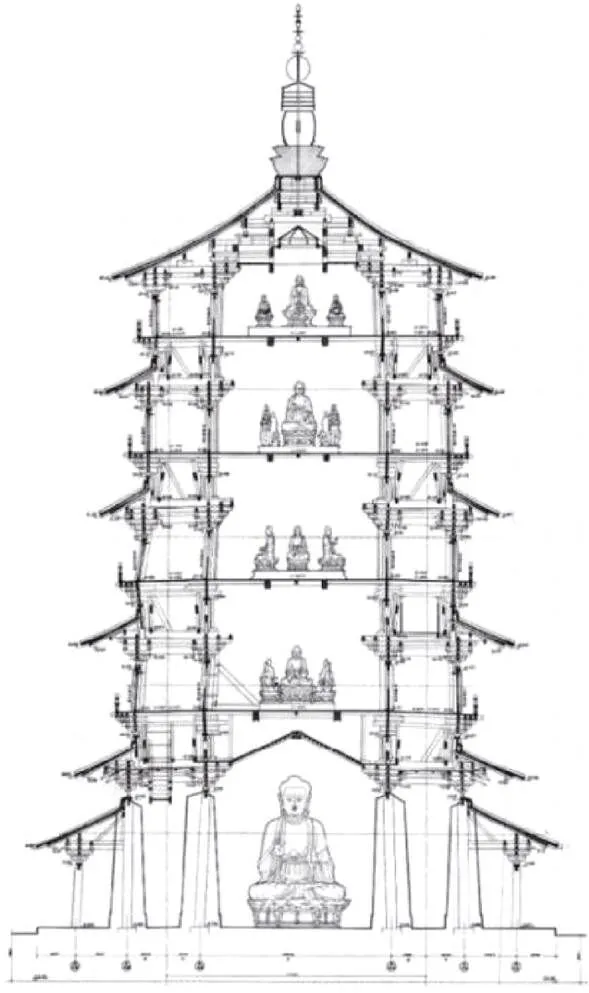

塔高65.84 m,平面形制为八边形,底部总面阔30.27 m。总层数为9层,包括5层明层,4层平坐层。外部有6重屋檐,塔身首层外围作副阶周匝,攒尖塔顶立有9.9 m高铸铁塔刹。塔底作金厢斗底槽(不带副阶),内外两槽双壁,塔身由内外两层柱圈围合而成。全塔除屋面、地基、墙壁等,均为纯木结构搭建。在古代较低的生产水平下,用数以万计的木构件建成如此宏伟的建筑,并保留至今,堪称世界建筑史上的奇迹,代表了中国古代木结构营造技术的最高水平(图1)。

图1 应县木塔

而历经近千年岁月,在长期地震灾害、战火、风化等作用下,木塔结构和构件变形严重[2],构件裂缝、碎裂、弯垂、走闪、不均匀沉降等现象遍布[3-4]。特别是二、三层明层柱子向东北倾斜,外槽形变较大,结构和构件的变形损伤持续发展[5-6]。木塔价值重要、结构繁杂,其保护修缮是一项世界性难题。自木塔建成以来,保护修缮就从未间断。据史料记载,1949年以前木塔共经历五次大修,此后国内又开展了系统的勘察、测绘和修缮研究工作。[7-8]近年,随着木塔损伤变形的加重,有效的修缮加固已迫在眉睫。[9-10]而未来保护修缮必然会对木塔本体造成一定干预,影响甚至破坏部分现存信息,为尽可能的保留木塔价值信息,有必要全面系统的分析木塔价值构成,正确认识每种价值的载体和来源,为后期保护修缮提供参考借鉴。

文物的价值认知是人类主观分析认识客观事物的结果,因人而异、因时不同。目前国内对于遗产价值的认知习惯以“三大价值”(历史、艺术和科学)为主。而2015出版的《中国文物古迹保护准则》[11]在此基础上,又补充了社会和文化价值,由此构成以“历史、艺术、科学、社会和文化”等价值为主的价值体系,全面的概括了中国文化遗产的价值构成。因此将基于该准则,对应县木塔价值进行梳理,从历史、艺术、科学、社会、文化等不同视角,全面分析木塔价值构成和来源。

1 历史价值

历史价值主要指文物古迹因见证重要年代、人物、事件所具有的价值。[11]应县木塔因其独特的地理位置、重要的功能和悠久的历史,几乎所有构件都承载了丰富的历史文化信息,是研究区域建筑历史、地震灾害、佛塔演变、宗教文化的重要实物依据。

应县木塔始建于辽代,公元916年契丹族在北方创建了强大的辽国。辽代帝王贵族笃信佛教,在其统治几百年里,中国北方盛行华严宗和密宗,佛教逐步繁荣并达到鼎盛,国都、州府遍布佛寺、塔庙。辽清宁二年,田和尚奉敕在应县募建木塔。金明昌四年(公元1193年)增修益完,塔曰:“释迦”。[12]木塔修建时动用了大量劳力和木材,“塔高三百六十尺,围之半,六层八角。玲珑宏敞宇内浮图,足称第一。”[13]

在形制风格上,木塔是学界研究木构楼阁式建筑、中国佛塔风格演变和辽金建筑特色的重要实物。辽政权地处中国北方,周边文化形式多样,交互影响,木塔的设计也受多重文化影响。在平面设计上,佛塔平面为正八边形,是唐宋佛塔普遍的平面形式,每层平面两层柱圈,一层采用金厢斗底槽副阶周匝布局,具有鲜明的唐宋建筑平面构造特征:在立面设计上,木塔由一个屋盖、五个明层和四个平坐层(又称“暗层”)组合而成,实为九层,各层斗拱硕大,屋檐深远,具有唐代建筑遗风。在剖面设计上,结构上下以分层、重叠、中空为主要特征,每个明层或平坐层皆由铺作层与柱架层组成,具有多层可供登临的使用空间,为宋金两代建筑中极为少见的结构形式。同时,与同时期辽代建筑相比,木塔突出特点在于仅顶部用塔刹顶,由阶基(平坐)、屋身和屋面(屋檐)构成单层,形如“殿堂”,然后层层堆叠,构成立面和谐的韵律。整体风格气魄雄伟,是中国早期殿堂建筑的重要代表,[14]为研究佛塔源流提供了重要的实物资料。

在结构损伤上,木塔历经千年地震战火摧残,其构件关系和损伤变形是研究山西及周边地震历史的重要实物依据。应县位于冀–晋–陕断陷盆地地震带上,木塔建成后频繁受地震危害。木塔自建成至1991年,共经历了41次地震,其中5度以上的17次。[1]据《新元史》[15]记载:“九年四月己酉,大同路地震,有声如雷,坏庐舍五千八百。压死者一千四百余人。怀仁县地震,二所涌水尽黑”。此次震中烈度8~9度,而应县位于大同、怀仁南部,与怀仁相距仅30多里。[16]又据《应县志》[17]记载:“元顺帝时,地大震七日,塔旁舍宇,尽皆倾颓,惟塔屹然不动”。这些地震对木塔结构体系造成一定的损伤,至今木塔内还有许多斗栱滑移和拱臂扭转的痕迹,便是地震的残留变形。同时,木塔还饱受风灾和战火侵害。1926年冯玉祥和阎锡山在应县大战,木塔成为炮靶,受到炮击200余处,其西南面至今还保留大量炮击弹痕,这些损伤成为木塔经受战火的重要历史见证。[12]

在构件形态上,木塔构件上还有大量修缮印记,是推测建筑形制和修缮历史的重要实证信息。自木塔建成起,对其修缮工程就从未停过,这些修缮工程在木塔结构构件上遗留下大量宝贵的历史信息。如金代时为稳定木塔结构,曾在主柱之间添加了大量辅柱,并在平坐层内外层柱子之间系统的添加了斜撑,增强了木塔结构的稳定性。[18]又如民国时木塔遭受炮击后,当地乡绅将各层灰墙及内斜戗拆除,换成了格子门。这些修缮痕迹保留至今,成为研究木塔修缮历史不可多得的实物信息。[13]

此外,木塔及其佛像、秘藏刻本等具有重要的文物实证价值,是研究中国古代北方军事、政治、社会、宗教文化变迁的重要实物。古代应县地处边塞,距天下第一关雁门关仅50 km,是历代抗匈、拒鲜、抵辽的前沿所在。北宋“雍熙北伐”失利后,应县成为辽国边防前哨,辅翼西京。[19]距宋境仅20多公里,木塔营建之初,一个重要功能就是“登高料敌”。明代时应县所在的朔州地区是抗击蒙古的重要疆场。而木塔屹立千年,见证了雁门关一带烽火狼烟的岁月。如木塔上悬挂的“峻极神工”和“天下奇观”两块重要牌匾,皆为明代帝王亲征北伐时所题。此外,木塔各层佛像尊名和形象多样,构成了密宗和华严相融合的立体表现,是研究辽代信仰体系特征的重要依据。[20]上世纪70年代木塔维修时,还意外发现了大量的辽代密藏,包括辽藏12单卷,刻经35卷,写经8卷,杂刻杂抄28件,佛像7幅,年代涉及统和八年(公元990 年)、统和二十一年(公元1003 年)、咸雍七年(公元1071 年),为国内外所罕见。[22]其中辽刻彩印填补了中国印刷史上的空白,《蒙求》和卜筮书是研究辽代生活、风俗、教育、术数文化的宝贵文物。[22-23]这些密藏具有极其重要的学术价值,它们的发现有力推动了中国印刷工艺史和辽代历史的研究。[24]

2 科学价值

科学价值主要指文物古迹作为人类创造性和科技成果所具有的价值,或因见证创造过程所具有的价值。[11]应县木塔作为中国现存最古老、高度最高的木构楼阁式建筑,历经大震、风灾、战火等摧残,坚韧屹立至今,直观展示了木构建筑的规模、强度、高度和耐久,是中国几千年木构营造经验智慧的真实体现。

木塔的科学价值多样,主要体现在结构体系和比例尺度方面。在结构体系方面,木塔是古建筑木构营造技术的集大成者。首先木塔平面为规整的八边形,这种形体有利于抵御地震扭曲作用。[25]塔体包括四层平坐层和五层明层,各层均包括内外两圈柱子,外圈24根,内圈8根,每圈柱子之间架设阑额,内外柱子之间通过地袱、横枋与楼板相连,形成一个木框架双层柱架结构,增强了构架的整体稳定性(图2)。

图2 应县木塔东–西剖面

(图片来源:王贵祥等1991年测绘)

内外两圈柱子围合形成内外两槽,内槽通高,用以布置佛像。外槽分明层和平坐层,明层在结构上包括上部的梁架层和下部的柱层,其中柱层只有垂直的柱子和水平的梁、枋等,属于柔性层。而平坐层除斗栱、梁栿外,还有很多斜撑,形成很多三角形的构架,整体性很强。平坐层加上明层的梁架层就构成刚性层,四层刚性层相当于四道刚箍,大大加强了木塔的刚度,与明层的柱层交替布置,形成了一种“刚、柔”并济的布置方式。每层柱子及柱枋之间,利用斗栱搭接,只能传递重力和摩擦力。[26]明层柱子形态短粗,在上部重力作用及刚性层协调下,具有自复位的能力,地震时短柱的摇摆可以消耗地震能量,具有明显的隔振耗能效果。[19]

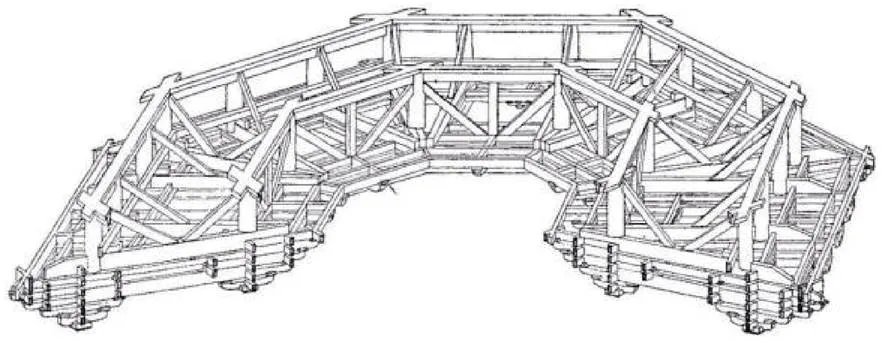

木塔上还有诸多抗震、抗风的构造做法,如“筏板”基础、柱础浮搁、斗栱搭接、平坐斜撑、平面缩进、大屋顶等,形成木塔抵抗地震、风灾的第二道防线。[27]在地基构造上,木塔之下是两层坚实的砖石基座,总高4.4 m,其底层为方形,上层为八角形,直径30多米,犹如一个牢固稳定的“筏板”,牢牢支承着木塔。[28]在柱础构造上,木塔采用浅基明础,柱子平置柱础之上,地震时可以通过柱础滑移消耗能量。在底层设计上,木塔首层共有三圈柱子,里层两圈柱子埋于墙中。墙体厚实,牢牢抱住柱子,增强了构架整体的稳定性以及底层刚度和承载力。在形体设计上,明层及大部分平坐层立柱均有侧脚做法。[29]各层的内柱皆立在下一层斗栱之上,上下中线连贯。[12]各层明层檐柱与下层平坐层檐柱之间使用“插柱造”结合,传力直接,整体性好。各层平坐层檐柱与明层檐柱之间使用“缠柱造”,并内退半个柱径,连接有序,传力合理。[30]这些构造使木塔平面逐层缩小,塔体质心降低,并向内倾斜,加强了木塔防倾覆性能。在构件搭接上,木塔梁柱节点均为斗栱,每层斗栱高度占层高1/3之上,是木塔最重要的结构构成部分。[31]这些斗栱上承屋顶,下接立柱,将梁、柱、枋连接成一个完整的整体,起到重要的联结等作用。同时斗栱通过榫卯搭接堆叠,地震时构件之间的滑移可消耗大量地震能量,是木塔上重要的耗能元件,耗能效果十分显著。[32-33]平坐层内的木柱之间还使用了大量斜撑,包括内槽柱的中柱斜撑及内外槽角柱的辅柱斜撑,这些斜撑有效地增强了结构平面刚度(图3)。在顶部构造上,木塔屋顶厚重、刚度大,有利于结构抗风,同时可为下部木构之间和柱础构件之间提供合理的摩擦力,并有效增大了下部斗栱的滞回耗能能力。[34]木塔科学合理的刚柔框架结构体系,具有优良抗震性能和传力机理,使木塔历经多次大震而安然无恙。而木塔耸立于多雷区的平原,平均每年40多个雷电日,至今屹立完好,堪称为防雷的杰出范例,其防雷机制至今仍是一个未解之谜。

图3 应县木塔结构体系示意[36]

木塔的科学价值还体现在其比例尺度设计上。木塔高耸、体量庞大,松木用料3 000多立方。[35]在现代结构材料出现之前,将成千上万的构件,搭建成一个60多米高、坚固高耸、精巧有序的楼阁式木塔,其难度和复杂程度可想而知,充分显示了古代工匠在尺度比例设计方面深厚的造诣。陈明达在《应县木塔》[36]中指出:木塔的全部设计是按照“数字比例”确定的(图4)。首先,在材料尺寸上,木塔以华北落叶松为主要构件材料,斗栱用榆木,两种材料都是当地常见的材种,材质坚韧;构件用材以25.5 cm× 17 cm为较标准的数字,材广厚比为15:10,用材推测为宋营造法式大尺二等材,契高11~13 cm,以11 cm最常用。[36]木塔结构复杂,构件数量庞大,但构件尺寸设计力求经济,规格较少,所有构件尺寸都可划分成6类,每类规格尺寸均与自身受力特性相符。[37]同时,所用大料较少,小料较多,规格越小的材料使用得越多,用小料建造大建筑是其材料构造的显著特点。其次,在平面设计上,应县木塔的八边形平面设计,采用了传统的八棱模式,基于勾股定理,利用简单的数学比例方法,确定八棱比例构成的近似关系。[38]在立面构图上,木塔的形体比例与几何规律密切相关。[36]目前有两种认识:一种认为第三层柱头面阔宽度是木塔立面比例构图的基准数据,其余各层面阔在此基础上均匀地递增和减少,同时木塔以营造尺为依据控制构图比例[36-38]。另一种认为木塔第一层柱高和第三层面阔宽度相同,是木塔的扩大模数,其余各层面阔呈现非均匀递增和减少。同时木塔以模数制为依据控制构图比例,使木塔开间面阔呈现简洁的递变规律[29,39-40]。

图4 应县木塔立面构图分析[36]

3 艺术价值

艺术价值主要是指文物古迹因见证人类艺术创作、审美趣味、特定时代的典型风格所具有的价值。[11]木塔不仅是古代木构建筑历史、科学的标本,也是一件建筑艺术的典范,其形体比例、斗栱构造、佛像壁画等独具匠心,依附于木塔的匾额、风铃、石刻等也独具特色,充分展现了建筑形象的艺术感染力,展示了古代劳动人民卓越的建筑艺术成就。[42]

在形体比例上,木塔高度是底部直径的两倍,比例敦厚,既高峻又庄严稳重。在水平方向,木塔利用华栱或昂层层悬挑,承托深远的出檐,各层塔檐舒展平缓,角部微微起翘,与水平方向的平坐相协调,又以两者材料、色彩和构造相区分。平坐、塔檐层层相叠而上,清晰分明,富有韵律和节奏感。在竖直方向,木塔采用“插柱造”和“缠柱造”,层层收分,使木塔轮廓形成一个自下而上、逐渐收缩的优美曲线。同时顶部塔刹高耸,高达9.9 m,形制华丽,使木塔秀美挺拔。[43]木塔突兀屹立在空旷辽阔的大同盆地南端,在塞上万里晴空的衬托下,更显巍峨和壮观。[44]

在斗栱构造装饰上,木塔斗栱构造复杂、数量众多,种类多达 54 种,有“斗栱博物馆”之称。每垛斗栱组合方式都依据出檐长短、承托构件灵活变化,可谓集斗栱形制之大成。其中转角辅作柱头上有三个不同方向的梁交汇,外挑的斗栱也有三个方向,以便与木塔八边形的转角相应;构件向外承托挑出屋檐,出檐愈深,挑出的层数也越多,外挑斗栱层数有二、三、四、五层等差异,因此转角斗栱的形式多达 15 种120垛。这种变化不仅丰富了檐角装饰美观作用,也突出了檐角气势。柱头辅作位于外檐每边中间,上承乳状,外挑出檐,内有四组仿木顺横双向叠置。构件里外出挑类型多样,共有 10 种 160垛,上下层之间参差错落,出挑层数、长度与转角斗栱配合,共同构成了富有变化的优美空间曲线。补间辅作位于两柱之间,里外双向挑出,外挑出檐,内无承托。装饰性较强,包括直华栱、斜华栱、替木、云形栱等不同构件,千姿万态,共有 29 种 136垛。[45]这些斗栱体积巨大,状似莲花,在平座和塔檐下层层堆叠,争妍斗奇,极具韵律美感,丰富了古塔的艺术感染力。同时,斗栱也参与了木塔宗教空间营造,并与塔内显密圆通的信仰体系紧密相关。如木塔通过内外斗栱出挑数量调节内外空间秩序,外檐柱头辅作出挑数逐层降低,以营造优美的外部造型,而内檐斗栱跳数则一直保持恒定,以符合内部佛殿空间等级。又如木塔斜栱的形式、位置与各层佛像、佛坛、平面构成对应,集中出现在二、三、四层,特别是供奉金刚界四佛的三层。[20]

在塔内佛像壁画上,木塔的核心功能在于供佛、礼佛,五个明层中间皆设佛像,现存26尊,基本上都是辽代遗物。[46]每层佛像题材和形象各不相同,其中第一层巧妙运用八角形空间结构,在中心佛坛设置了一个11 m高的释迦牟尼全身塑像,内槽墙壁上绘有6幅巨大的佛像环绕中心大佛,形成一幅宏伟构图。这些佛像构图精美、格调高雅,艺术水平较高。同时,佛像顶部还有精美的宝伞法盖式藻井,图案丰富、色彩艳丽,有力的烘托了第一层的艺术氛围。[42]第二层坛座上供一佛四菩萨(两尊胁侍菩萨、两尊趺坐菩萨),主尊佛像和左右趺坐菩萨组成“华严三圣”。第三层坛座上供密教金刚界“四方佛”。[47]四层坛座上供一佛二菩萨二弟子及二坐骑像,是全塔最富于戏剧性的构图,其中主尊释迦牟尼佛像内藏有佛牙舍利和大量佛经。五层坛座上供一佛八大菩萨,中心为大日如来佛,八座菩萨坐像环绕四周,形成“佛顶尊胜曼荼罗”构图。据考在已拆除的第二~五层木骨泥墙的内壁上,还曾绘有诸天、菩萨、罗汉等壁画。[47]木塔中塑像造型生动,体型健硕,神态端庄,体现出古代艺术家高雅的审美情趣和精湛的专业技艺。围绕佛像的壁画题材广泛,形象生动、线条流畅,是中国佛教壁画艺术的珍品。这些塑像和壁画在竖直方向叠加,如不同佛殿层层堆叠,使木塔宛如一座竖立的立体佛寺(图5)。

此外,关于木塔艺术特色还有“一木二匾三铃”之说。“一木”即木结构,“二匾”“三铃”则分别指其匾额和风铃。塔四周悬挂近 50 块牌匾,这些牌匾不仅见证了木塔的沧桑历史,也具有极高的书法艺术价值。从内容形式上看,牌匾中既有端庄的楷书,也有稳健的行楷,还有飘逸的草书、典雅的隶书,书法精湛,各具特色,如明成祖题写的“竣极神工”、明武宗题写的“天下奇观”,气势雄浑、笔触连贯,都是宝贵的书法珍品。从装饰上看,匾额装饰形式多样,在立面安排、空间序列上具有鲜明的时代特色。牌匾高悬塔上,形状各异、造型美观大方,有力地丰富了木塔外在的表现力,是木塔最好的装饰物。[48]此外,木塔屋檐各个角部下都悬挂两个大小不一铁质风铃,原有风铃96个,形制多达9种。[49]这些风铃造型优美古朴、工艺考究,体现了辽代铸造工艺水平。风动铃响,十分悦耳,无论从视觉上还是听觉上,都给人以美感。塔基、月台的角石上,还有伏狮石刻,形象古朴生动、大气浑厚,颇具汉唐之风,是辽代石刻艺术的杰出作品。[42]

4 其他价值

木塔屹立晋北大地近千年,与当地社会文化、风土民情融为一体,不仅蕴含着丰富的历史、科学和艺术文化内涵,还具有多样的社会、文化和景观资源价值。

图5 木塔各层佛像[42]

Fig.5 Buddha statues on each floor

木塔社会价值主要体现在其在文化精神传承、社会凝聚等方面的作用。在漫长的岁月中,木塔历经风雨沧桑,与当地社会文化融为一体,因其杰出的历史、艺术、科学价值,成为应县的景观地标和文化名片,为这块黄土地增添了无穷的魅力,山西应县也因木塔闻名于世。[12]围绕木塔衍生出了繁华的文化历史街区,涵盖辽代服饰、餐饮、宗教、民俗等多姿多彩的文化。以木塔为中心的区域已成为当地文化活动的中心,为居民提供重要休闲、礼佛的精神文化活动场所,融入当地人的生活和思想,承载起一代又一代人的情感记忆,并成为体现民众信仰、表达民族自豪、记录和传承中国建筑文化的重要符号和空间,在增进社会和谐方面有着重要的价值和作用。

木塔的文化价值主要指木塔在体现民族、地区、宗教等文化多样性特征所具有的价值。木塔承载着丰富的历史文化信息,不仅仅是一个普通的旅游景点,更是辽文化和中原文明的精华微缩,带有独特的民族文化印记。特别其重重叠置的重楼形制、粗犷的建筑风格体现了汉唐以来中原建筑遗风;其优美的建筑外形、精美的斗拱、华丽的装饰体现鲜明的辽代民族和地域特色;其精巧的结构抗震体系、科学的数字比例代表着中国独特的木构营造技艺;其屋檐翘脚、砖石瓦作体现了北方地域建筑特有的审美情趣和表现技艺;[50]其佛像布置和壁画突出展现了辽代民族宗教信仰的特点;其密藏藏品则反映了独特的辽代风俗、教育、术数等文化。整个佛塔犹如一座百科全书式的艺术文化宝库,体现了民族、地域文化的多样性,是多元文化融合的结晶,成为当下了解古代建筑风格、营造技艺、辽代文化的文物实证。

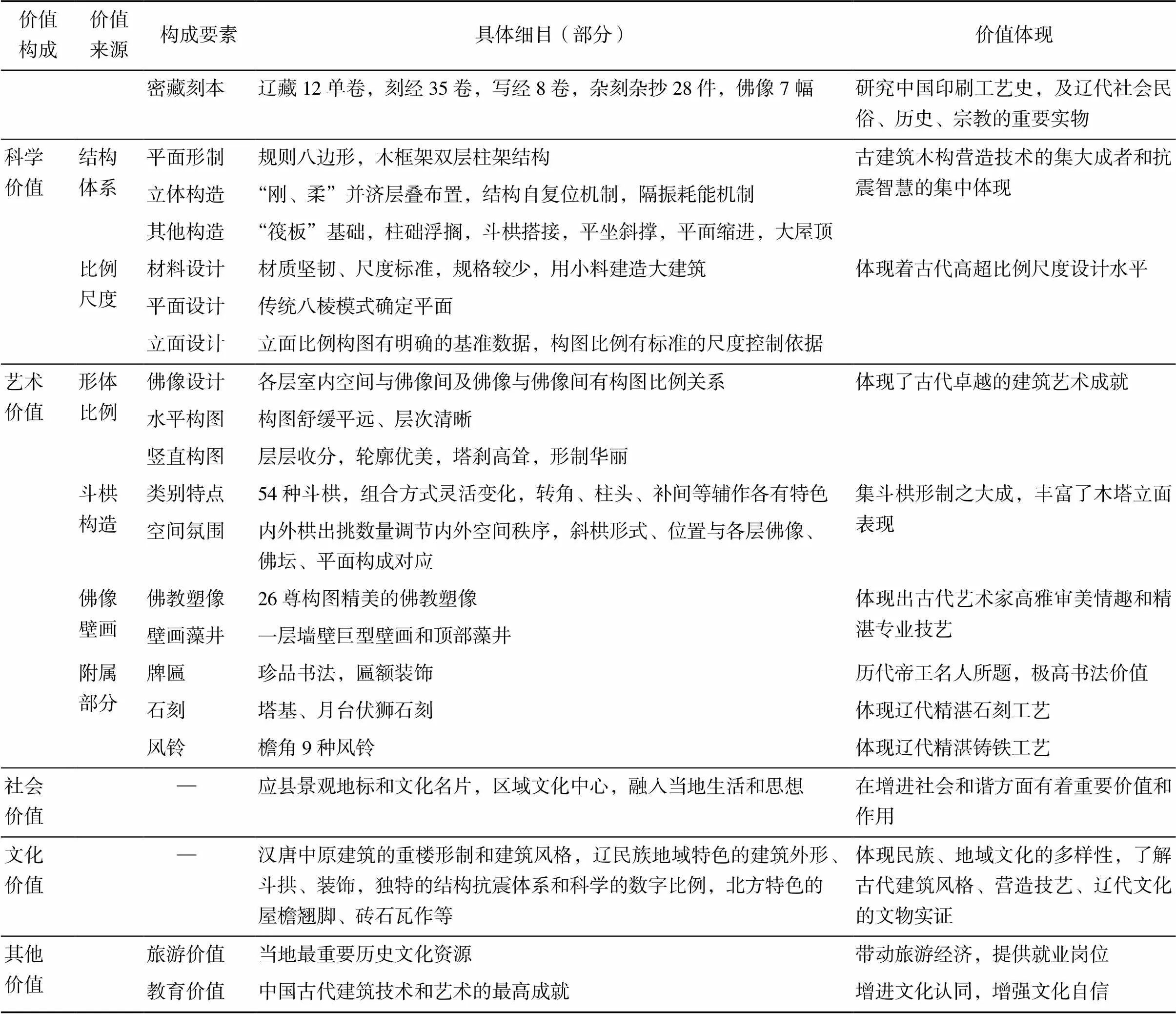

除此之外,木塔还具有突出的景观旅游、教育等价值。木塔因其极高的历史文化价值,在1961年被国务院列为全国重点文物保护单位,在2019年被评定为国家4A级景点,不仅是应县标志性景观,也是当地最重要的历史文化资源,每年都有大量的游客慕名参观。围绕木塔产生了餐饮、住宿、购物等众多旅游消费,为当地提供了大量的就业岗位,提升了当地居民的幸福感。近年来应县还依托木塔,以文旅、遗产保护为导向,进行了全面的老城改造,实现了生态与人文、历史与现代、旅游与商业的融合统一,让木塔深厚的价值内涵(表1)得以挖掘和展现。

续表1

价值构成价值来源构成要素具体细目(部分)价值体现 密藏刻本辽藏12单卷,刻经35卷,写经8卷,杂刻杂抄28件,佛像7幅研究中国印刷工艺史,及辽代社会民俗、历史、宗教的重要实物 科学价值结构体系平面形制规则八边形,木框架双层柱架结构古建筑木构营造技术的集大成者和抗震智慧的集中体现 立体构造“刚、柔”并济层叠布置,结构自复位机制,隔振耗能机制 其他构造“筏板”基础,柱础浮搁,斗栱搭接,平坐斜撑,平面缩进,大屋顶 比例尺度材料设计材质坚韧、尺度标准,规格较少,用小料建造大建筑体现着古代高超比例尺度设计水平 平面设计传统八棱模式确定平面 立面设计立面比例构图有明确的基准数据,构图比例有标准的尺度控制依据 艺术价值形体比例佛像设计各层室内空间与佛像间及佛像与佛像间有构图比例关系体现了古代卓越的建筑艺术成就 水平构图构图舒缓平远、层次清晰 竖直构图层层收分,轮廓优美,塔刹高耸,形制华丽 斗栱构造类别特点54种斗栱,组合方式灵活变化,转角、柱头、补间等辅作各有特色集斗栱形制之大成,丰富了木塔立面表现 空间氛围内外栱出挑数量调节内外空间秩序,斜栱形式、位置与各层佛像、佛坛、平面构成对应 佛像壁画佛教塑像26尊构图精美的佛教塑像体现出古代艺术家高雅审美情趣和精湛专业技艺 壁画藻井一层墙壁巨型壁画和顶部藻井 附属部分牌匾珍品书法,匾额装饰历代帝王名人所题,极高书法价值 石刻塔基、月台伏狮石刻体现辽代精湛石刻工艺 风铃檐角9种风铃体现辽代精湛铸铁工艺 社会价值—应县景观地标和文化名片,区域文化中心,融入当地生活和思想在增进社会和谐方面有着重要价值和作用 文化价值—汉唐中原建筑的重楼形制和建筑风格,辽民族地域特色的建筑外形、斗拱、装饰,独特的结构抗震体系和科学的数字比例,北方特色的屋檐翘脚、砖石瓦作等体现民族、地域文化的多样性,了解古代建筑风格、营造技艺、辽代文化的文物实证 其他价值旅游价值当地最重要历史文化资源带动旅游经济,提供就业岗位 教育价值中国古代建筑技术和艺术的最高成就增进文化认同,增强文化自信

5 结束语

应县木塔历经近千年的历史风雨,承载了丰富的历史文化信息,并在建筑技术和艺术等方面达到了极高的水平,成为中国古木建筑历史、艺术和科学的标本,是我国古代建筑文化高度发展的一个标志。通过对木塔多元价值分析可以发现,木塔蕴含的历史文化深厚,价值多样,价值载体也各不相同。

应县木塔的历史价值在于其对区域自然、政治、社会、宗教、建筑等方面的见证意义。其形制风格是研究楼阁式建筑、佛塔演变和辽金建筑的重要实物;其构件关系和损伤变形是区域地震灾害历史的重要见证;其修缮痕迹是研究木塔修缮历史的重要实证;其佛像、秘藏刻本等是研究古代北方政治、军事、社会、宗教等文化的重要文物。

应县木塔的科学价值在于其凝聚了中国古代几千年木构营造技艺的经验和智慧。特别是其木框架双层柱架结构、“刚、柔”结构层交替叠置,以及“筏板”基础、柱础浮搁、榫卯搭接、柱子斜撑、插柱构造、大屋顶等构造设计,极尽建筑抗震的科学智慧。同时木塔利用科学的数字比例,设计八边形平面、立体构图、构件尺寸,乃至内部空间和佛像,将成千上万个木构件搭建成一个精巧有序的塔楼,显示了古代工匠在尺度比例设计方面深厚的造诣。

应县木塔的艺术价值在于其展现了古代工匠在建筑形体比例、斗栱构造、佛像壁画、匾额、风铃、石刻等方面的艺术创作。木塔利用塔檐、斗栱、插柱造等设计,营造出了稳重、高峻、优美的艺术形象。其斗栱构造复杂、数量众多、形式多样,在装饰、空间营造中都极具艺术感染力。其内部佛像层层叠设、壁画精美,展现了古代工匠精湛的艺术工艺;其匾额、风铃、石刻也独具匠心,具有极高的艺术特色。

应县木塔还兼具社会、文化和资源利用价值,在区域精神传承、社会凝聚、文化多样性展现、旅游开发方面起着重要作用。古塔与当地社会文化融为一体,承载着当地人的情感记忆,成为民众信仰和民族自豪的来源。同时木塔承载着丰富的历史文化信息,其形制风格、外形装饰、结构体系、细部构造、佛像壁画都体现着民族文化、地区文化、宗教文化的多样性。因其深厚的历史文化价值,木塔也成为当地重要的景观资源,具有重要的旅游经济价值。

价值的存在和延续有赖于物质实体,而木塔各种价值的来源就是900多年来延续至今的木塔实体,包括建筑形制构造、构图比例、结构构架、斗栱、装饰、塔檐、佛像、绘画、匾额、风铃、石刻等以及各种工艺做法和历史痕迹,这些载体承载着大量历史信息,凝聚着古代工匠的科学智慧,蕴含着丰富的审美艺术趣味,见证了人类的文明和智慧,是木塔保护修缮的基础和根本。[31]遗产保护的本质在于价值的保护和延续,因此对于木塔而言,对其保护也应努力保护好多样丰富的价值,在保护过程中秉持最小干预的原则,尽力避免对其本体大规模的扰动,遵循完整性、真实性原则,维护其尊严性,保护好其所有的价值载体,让木塔价值真正能够永续留存。

[1] 李世温, 李庆玲. 中国精致建筑100 应县木塔[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.

[2] LI Y H, SUN P, LI A Q, et al. Wind effect analysis of a high-rise ancient wooden tower with a particular architectural profile via wind tunnel test[J]. International Journal of Architectural Heritage, 2021, 17(3): 1–20.

[3] 王瑞珠, CHEN C. 卸荷存真: 应县木塔介入式维护方案研究[J]. 建筑遗产, 2016(1): 74–87.

[4] 张建丽. 应县木塔残损状态实录与分析[D]. 太原:太原理工大学, 2007.

[5] 薛建阳, 浩飞虎. 应县木塔倾斜及扭转分析[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2019, 51(2): 212–218.

[6] 侯卫东. 应县木塔保护的世纪之争[J]. 世界建筑, 2014(12): 38–41.

[7] 杨娜, 郭丽敏, 永昕群, 等. 应县木塔结构问题研究现状综述[J]. 古建园林技术, 2021(2): 69–74.

[8] YUAN J, PENG S, SHI Y, et al. Research on restoration scheme of Ying-Xian Timber Pagoda[C]//SAHC2016 10th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. 2016.

[9] 方应财, 袁建力, 杨韵. 应县木塔顶-拉复位工艺模型试验研究[J]. 建筑结构学报, 2015, 36(10): 124–130.

[10] 王林安, 侯卫东, 永昕群. 应县木塔结构监测与试验分析研究综述[J]. 中国文物科学研究, 2012(3): 62–67.

[11] 国际古迹遗址理事会中国国家委员会. 中国文物古迹保护准则[S]. 北京: 国际古迹遗址理事会中国国家委员会, 2015.

[12] 梁思成. 山西应县佛宫寺辽释迦木塔[J]. 建筑创作, 2006(4): 152–167.

[13] 王有蓉, 田蕙. 应州志[M]. 朔州: 应县县志办, 1984.

[14] 许凯. 辽代佛塔建筑的历史成就[J]. 兰台世界, 2013(7): 87–88.

[15] 北京师联教育科学研究所. 新元史 第03部[M]. 北京:学苑音像出版社, 2001.

[16] 孟繁兴. 略谈应县木塔的抗震性能[J]. 文物, 1976(11): 72–74.

[17] 马良. 应县志[M]. 太原: 山西人民出版社, 2014.

[18] 肖佳琦. 历史建筑原真性与修复的矛盾以应县木塔为例[J]. 建筑与文化, 2021(10): 107–109.

[19] 永昕群. 应县木塔科学价值、倾斜变形与保护路径探析[J]. 中国文化遗产, 2021(1): 23–38.

[20] 温静. 意匠纵横: 试论应县木塔斗的艺术价值[J]. 中国文化遗产, 2021(1): 45–54.

[21] 潘春华. 屹立千年的木构奇观: 应县木塔[J]. 建筑, 2021(15): 70–71.

[22] 杜成辉. 应县木塔秘藏中的辽代卜筮书刻本[J]. 敦煌研究, 2015(4): 78–82.

[23] 杜成辉, 马新轲. 应县木塔秘藏中的辽代蒙书[J]. 北方文物, 2014(4): 59–61.

[24] 侯秀林. 从应县木塔秘藏看辽代西京地区雕版印刷业的兴盛原因[J]. 山西大同大学学报(社会科学版), 2015, 29(6): 38–41.

[25] 俞正茂. 应县木塔结构图解[D]. 厦门: 厦门大学, 2014.

[26] 葛家琪, 柴晓明, 刘金泰. 不可移动文物安全稳定风险防控现状与思考: 以应县木塔为例[J]. 中国文化遗产, 2021(1): 4–12.

[27] 刘平. 中国传统木结构抗震建筑彰显中国智慧[J]. 防灾博览, 2022(1): 62–65.

[28] 徐景达. 古塔明珠: 应县木塔[J]. 城市开发, 2004(12): 82–83.

[29] 李泽辉, 赵寿堂, 李沁园, 等. 应县木塔平面丈尺假说:从1933年的旧照谈起[J]. 建筑史学刊, 2021, 2(2): 56–70.

[30] 潘谷西. 中国建筑史[M]. 7版. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.

[31] 杜雷鸣, 李海旺, 薛飞, 等. 应县木塔抗震性能研究[J]. 土木工程学报, 2010, 43(增刊1): 363–370.

[32] SHA B, XIE L, YONG X Q, et al. An experimental study of the combined hysteretic behavior of dougong and upper frame in Yingxian Wood Pagoda[J/OL]. Construction and Building Materials, 2021, 305[2023-07-21]. https://doi.org/10.106j.coubaildmat 2021. 124723.

[33] CHEN Z, ZHU E, PAN J L, et al. Energy-dissipation performance of typical beam-column joints in Yingxian Wood Pagoda: experimental study[J/OL]. Journal of Performance of Constructed Facilities, 2016, 30(3). [2023-07-21] https://doi. 10.1061/(ASCE) CF. 1943-5509.0000771.

[34] LI Y, DENG Y, LI A. Simplified Simulation Method for Hysteretic Behavior of Wood Brackets[J]. Journal of Performance of Constructed Facilities, 2021, 35(5). [2023-07-21]. https://doi. org/10.1061/(ASCE)CF. 1943-5509.0001665.

[35] 李军强. 中国木结构古塔与抗震分析[J]. 山西建筑, 2006(19): 4–5.

[36] 陈明达. 应县木塔[M]. 2版. 北京: 文物出版社, 2001.

[37] 赵云. 应县木塔经世绝伦[J]. 建设科技, 2004(增刊2): 94–95.

[38] 张十庆. 《营造法式》八棱模式与应县木塔的尺度设计[J]. 建筑史, 2009(2): 1–9.

[39] 肖旻. 山西应县木塔的尺度规律[J]. 西南交通大学学报, 2004(6): 815–818.

[40] 傅熹年. 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(上)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001.

[41] 王南, 王卓男, 郑虹玉. 天地圆方 塔像合一: 应县木塔室内空间与塑像群构图比例探析[J]. 建筑史学刊, 2021, 2(2): 71–94.

[42] 程乃莲, 杜丽君. 浅谈应县木塔之艺术美[J]. 文物世界, 2011(4): 3–6.

[43] 杜丽君. 辽代楼阁木塔与砖塔建筑形制异同探析[J]. 山西建筑, 2022, 48(12): 15–18.

[44] 张宇. 古建筑的审美探析: 以山西应县木塔为例[J]. 美与时代(上), 2020(8): 36–37.

[45] 李世温, 曹安吉. 应县木塔[M]. 太原:山西古籍出版社, 2007.

[46] 傅熹年. 傅熹年建筑史论文选[M]. 天津: 百花文艺出版社, 2009.

[47] 汪盈. 辽代楼阁塔构造问题初探: 基于田野考古发掘的观察[J]. 南方文物, 2021(3): 130–141.

[48] 杨仲文. 浅谈应县木塔匾额装饰的美学特点[J]. 吕梁教育学院学报, 2006(2): 82–84.

[49] 程乃莲. 应县释迦塔的风铃及其造型艺术[J]. 山西大同大学学报: 社会科学版, 2012, 26(4): 34-36.

[50] 孙翌. 基于文化历史背景的应县木塔与杭州六和塔对比研究[J]. 建筑与文化, 2020(1): 247–248.

Value Re-Cognition of Yingxian Wood Pagoda fromMultiple Value Perspectives

ZHOU Kunpeng1LI Aiqun2,3DENG Yang2

(1. School of Humanities, Beijing University of Civil Engineering and Architecture,Beijing 100044, China;2. School of Civil and Transportation Engineering, Beijing University of Civil Engineering and Architecture,Beijing 100044, China; 3. School of Civil Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China)

Yingxian Wood Pagoda is the oldest and highest pavilion-like wood pagoda in the world, which represents the highest level of wood construction technology in China. As, the wood pagoda has suffered plenty of weathering, disasters and wars, it is urgent to be protected and repaired from its increasing damage and deformation with time. The value analysis is the optimized task of a heritage protection. Therefore, the value composition of Yingxian Wood Pagoda was analyzed from history, science, art and social culture and other multi-value perspectives. The historic value of the wood pagoda was explored from the aspects of architectural styles, structure damages, member forms, Buddhas and hoards. The scientific value of wood tower was explored from the aspect of the structure system and proportion scale. The artistic value was explored from architectural form proportions, Dougong, Buddhas, murals, plaques, wind chimes and calligraphy. The social and cultural values were explored from social condensation, cultural diversity and landscape resources, which was expected to provide reference to future conservation of historical heritage.

multiple value perspective; Yingxian Wood Pagoda; culture heritage; value analysis

周坤朋, 李爱群, 邓扬. 基于多价值视角的应县木塔遗产价值再认知[J]. 工业建筑, 2024, 54(1): 156-164. ZHOU K P, LI A Q, DENG Y. Value Re-Cognition of Yingxian Wood Pagoda from Multiple Value Perspectives[J]. Industrial Construction, 2024, 54(1): 156-164 (in Chinese).

10.3724/j.gyjzG23072112

*国家自然科学基金面上项目(51978033,52278290);国家自然科学基金青年项目(52308300)。

周坤朋,男,博士,讲师,研究方向为古建筑木结构修复与加固、北京水文化遗产保护。

李爱群,男,博士,教授,研究方向为结构健康监测与安全评估、建筑遗产保护,liaiqun@bucea.edu.cn。

2023-07-21