基于城市实体地域的城乡接合部空间界定研究

——以广州市为例

方鹏飞,罗震东,张 佶,毕瑜菲

(1.南京大学 建筑与城市规划学院,南京 210093;2.广州市城市规划勘测设计研究院有限公司,广州 510060)

城乡接合部位于中心城市建成区与农村腹地之间,是土地利用、经济发展和人口结构的过渡地带,城乡之间最具活力的区域(崔功豪,1990;顾朝林,1993)。21 世纪以来,随着城镇化、全球化以及信息化影响的不断加深,大都市郊区的城镇化因素更趋复杂,城乡接合部的经济社会特征更加混合、充满活力,相关认知也逐渐从消极的城市向积极的、超越的城乡二元新型地域转变(杨浩 等,2014;Idczak et al., 2018;曹义 等,2019;陆希刚等,2020),并日益成为地理学、社会学和城乡规划学等学科的关注焦点。开展城市研究最为基础且首要的工作是空间界定,这对于介于城乡之间的城乡接合部尤其重要。相关研究从不同角度测度分析了城乡接合部的空间范围与特征,然而迄今为止,学界并未就其界定形成共识(Pryor, 1968; Mortoja et al., 2020;刘守英 等,2022)。模糊不清的空间界定,使得城乡接合部研究缺乏清晰的空间范围,很难开展更为深入的科学研究。与此同时,缺乏与似城非城、似乡非乡、又城又乡的空间特征相匹配的空间界定,也就难以补足针对上述类型空间相应的治理政策(林坚 等,2007;张磊 等,2019)。深化空间研究、推动空间治理,必须建立在准确的城乡接合部空间界定基础上。

国土空间规划体系的建立为城乡接合部空间界定研究提供了良好条件。中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过的《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》明确提出,建立全国统一的国土空间基础信息平台,形成全国国土空间规划一张图;建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系(国务院,2019)。统一的国土空间规划将打破城乡二元分割的规划体系,为城乡接合部的规划与治理提供平台。而与国土空间规划体系建设同步推进的国土信息调查,为城乡接合部的精准界定提供了技术支撑。高精度的“三调”数据能准确地反映城乡土地利用现状,进而准确地识别城市实体地域范围(林坚 等,2007;黄玫 等,2022),而城市实体地域的精确识别是城乡接合部空间界定最坚实的数据支撑。基于此,本研究基于国土空间规划视角,在全面梳理城乡接合部空间界定研究与实践进展的基础上,提出基于城市实体地域的城乡接合部空间界定指标与方法,以期有效衔接国土空间规划技术体系,为更深入的研究提供明确的空间基础和技术支撑。

1 城乡接合部空间界定进展与困境

1.1 空间界定研究

1937 年,Smith 在对美国路易斯安那州的调查中发现,城市的合并范围与建成区的扩展速度不匹配,其首次使用“Urban Fringe”描述增长迅速的城市外围建成区空间特征(Smith, 1937),之后该空间引起广泛关注,相关研究采用多种方法描述和测度了城乡接合部空间,对城乡接合部形成深入认识。然而迄今为止,城乡接合部的空间界定并未形成共识,其空间划分一直是研究的重点和难点(Pryor, 1968;程慧 等,2014;刘守英 等,2022)。难度源于城乡接合部空间界定单元、指标和方法的不清晰,具体表现为空间界定单元多样性、指标选取多样性与测度方法多样性。空间界定单元多样性主要表现在单元选择的方式与尺度上。一方面,不考虑行政边界的研究通常利用遥感技术以网格为单元进行分析,基于城乡存在的显著景观差异,计算突变区域,划分城乡接合部的边界(Martin et al.,1989;章文波 等,1999;Peng et al., 2016),然而不同分辨率的卫星影像导致不同研究的网格尺度往往不同。另一方面,考虑行政边界的研究中,既涉及模糊不清的郊区(崔功豪,1990;顾朝林,1993),又涉及行政村、镇、县等多个尺度(陆海英 等,2004;王纪武 等,2015;陆希刚 等,2020)。

相比空间单元,指标选取更为多样。早期通常选取人口结构作为单一指标,如人口数量变化(Mckain et al., 1953)、非农人口比例(Myers et al.,1947; Russwurm, 1964)等。而城市景观特征则是更常用的单一指标,如Pryor(1968)基于10 个典型案例分析,将城市景观(Urban Land-use)作为识别城乡接合部空间最重要的指标;王纪武等(2015)基于对杭州城市边缘区研究,将建设用地作为城市边缘区的识别依据之一。随着城乡接合部研究的深入,更为综合的多指标法开始出现,如Gonçalves 等(2017)实地调研分析葡萄牙里斯本都会区(LMA)城市边缘区的结构,从可移动性、身份和生活方式、自然元素、土地利用、经济活动以及空间作用6个维度,构建了83个指标表征边缘区的空间特征,基本涵盖城乡接合部内部的各种要素特征。国内学者也尝试通过计算研究单元内的人口密度、经济结构、社会特征和空间形态等进行城乡接合部的空间界定(陈贝贝,2013;张磊 等,2019;廖霞 等,2021)。

随着指标选取的多样,测度方法也更为复杂,但基本思路仍是根据城市和乡村所具有的不同性质与特征,测度流动与变化的终止点,进而通过对断裂点位置的计算进行划分。主要方法有阈值法(Myers et al., 1947; Mckain et al., 1953; Russwurm,1964;王纪武 等,2015)、聚类分析(Gonçalves et al., 2017;黄玫 等,2022)、模糊集理论(Pagliacci, 2017)、空间连续小波变换方法(Peng et al.,2016;戴俊杰 等,2021)、香农多样性指数(章文波 等,1999;钱建平,2007)和滑动T检验(廖霞等,2021)。更多元的指标、更复杂的方法和更多维的尺度,固然有助于获得更为精准的城乡接合部空间界定,然而从实践应用角度,则存在过于复杂、不易操作,无法达成共识等问题。随着国土空间规划改革的深化,有必要对城乡接合部的空间研究单元、测算指标和测度方法进行统一,以有效服务于存量规划与治理实践。

1.2 空间界定实践

城乡接合部的空间形态通常表现为城市景观入侵乡村景观、人造斑块增加、自然斑块减少。然而中外制度的差异性使得中国的城乡接合部具有鲜明的中国特色。最突出的差异在于土地制度方面,城乡二元性伴随着复杂的空间景观效应。快速城镇化进程中,大中城市的建成空间快速蔓延,多元的城乡接合部行政管理主体使土地权属的复杂程度进一步加剧。陈佑启(1996)在对北京城乡交错带的实地考察中发现,城乡接合部地区“三交叉,两不清”的土地利用以及各用地单位盲目占地、非法建设等行为,使得城乡接合部形成集体与国有土地权属交错混乱的结构。刘君德等(1998)在研究上海城乡接合部管理体制时发现,城乡接合部普遍存在“一地、两府、三方”的特征。由于农村集体建设用地没有容积率方面的管理规范,导致城乡接合部地区存在大量无规划、高密度的“握手楼”(吴敬琏,2019)。城乡接合部政府管理主体和规划政策不明确,导致地区出现诸多民生问题、存在尖锐的权属矛盾。

为了加强城乡接合部的管理,各层级政府出台了应对政策,但行政上对城乡接合部的空间界定依然模糊,没有明确的管控单元。早在1988年广州市人民政府办公厅发布的《关于划分城区、城乡结合部管理范围意见》(广州市人民政府办公厅,1988)将全市划分为市区、城乡接合部和农村3 个部分,根据各部分分类特征进行政策制定和治理。对城乡接合部的划分基于4个原则:1)近期城市建设发展的地段;2)城市居民和农民混居的地段;3)处于城市重点控制地区附近的农民居住地段;4)城市主要出入口公路两侧各50 m控制地段。同时,广州市城乡接合部的空间划分被视为距中心城市有一定范围的,具有城郊过渡特征的街道和村的区划范围,但该空间划分做法并没有具体规定城乡接合部的空间单元。2002年建设部和国家纪委等9大部门发布的《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》(国务院,2002),将城乡接合部定义为“建设用地、国有土地和集体所有用地混杂地区;以及规划确定为农业用地且在国有建设用地包含之中的地区”,基本明确了城乡接合部的空间特征,但该文件仍未明确城乡接合部的空间单元。随着快速城镇化阶段的到来,各行政主体土地扩张的需求更加迫切,城乡接合部的空间范围处于频繁变动状态,所对应的空间界定难以展开,处于搁置状态(雷诚等,2010)。2006 年国家统计局发布的《关于统计上划分城乡的暂行规定》(国务院,2006),定义城乡接合区是指与城市的公共设施、居住设施等部分连接的村级地域,首次明确城乡接合部以村级为界定单元,但并未明确连接程度以及可以用于进行空间界定的设施种类,对城乡接合部空间界定的指导效果并不显著(黄玫 等,2022)。随着城镇化进程的进一步推进,各级政府已经意识到城乡接合部是不同于城市和乡村的“第三空间”,对城乡接合部的行政管理进行了各种尝试,并逐渐明确以村级单元为城乡接合部空间界定的基础单元。但受制于数据统计以及技术处理上的种种困难,行政管理实践中依然没有明确的界定标准,在一定程度上导致城乡接合部空间治理的困境。

2 基于城市实体地域的城乡接合部空间界定

2.1 城市实体地域与城乡接合部

国内外文献中,城市实体地域多称为城市景观地域,以非农业用地和经济活动为主的城市景观实体(Bogue, 1953;周一星 等,1995)。周一星等(1995)观察到中国城市行政地域与景观地域严重背离现象,提出利用城市实体地域进行城乡划分的思路。而国内相关研究和政策制定中,与城市实体地域较为接近的概念为建成区。但建成区标准和划定方法并未统一,地方政府对其认识各异(李宝山等,2020;黄玫 等,2022)。进入21世纪,随着全球化、信息化和城镇化的推动,大量人口向城市地区快速涌入,城乡边界变得更加模糊(刘守英 等,2022)。众多农村行政管理的乡村地域集聚大量从事非农产业的外来人口,直接推动乡村景观向城市景观改变。然而短期内进行行政区划调整存在难度,导致城市行政地域难以反映城市发展的实际情况,迫切需要构建城市实体地域界定方法。因此,中国的城市实体地域既包括传统的城市地区,即中心城区,也包括具有城市功能、城市景观的乡村地区,这类乡村地区是城市入侵乡村所产生的城乡混杂空间(程慧 等,2014),属于城乡接合部的范畴。

由于城市实体地域包含城市入侵乡村后形成的不同于乡村的景观空间,因此在城乡空间的划分上与城乡接合部具有高度一致性。城乡空间和城乡接合部的划分均基于城市和乡村的异质性设置阈值,进行空间界定。依据自然资源部2021年6月制定的行业标准《城区范围确定规程》(TD/T 1064-2021)(中华人民共和国自然资源部,2021),城市实体地域的识别基于“三调”数据中的“城市”数据,即城市图斑(代码为201 和201A)、必选图斑和候选图斑,通过缓存区分析、迭代更新判断、地物类别判断、连接判断和边界核查等处理后形成。从识别的流程看,既考虑了具有城市属性的用地,也对实际建设设施覆盖“连接”进行定量化定义,对建成区的内涵进一步扩大,有助于更为精准地识别非农业用地和非农业经济空间。同时也显著提高了城市实体地域的识别精度,确定了城市实体地域识别的技术规范和管理标准(黄玫 等,2022)。

2.2 城乡接合部空间界定的阈值确定

基于城市实体地域的精确识别,城乡接合部空间界定的关键在于最小统计单元的设定,以及最小统计单元内城市实体地域所占比例的阈值的设定。根据2006年国家统计局发布的《关于统计上划分城乡的暂行规定》(国务院,2006)以及相关研究(张磊 等, 2019),以村级单元为城乡接合部空间界定的最小统计单元已达成共识,因此村级单元内城市实体地域所占比例的阈值设定成为空间界定需要突破的关键问题。

2.2.1 城乡接合部空间界定的阈值设定标准 确定阈值设定标准,即确定最小统计单元内城市实体地域斑块的占比范围,处于该范围内的单元均被判定为城乡接合部。梳理国内外城乡接合部空间界定研究,可以发现,多数研究将最小统计单元内的建成区、非农人口或城市景观等指标占比在25%~75%的单元视为城乡接合部。如Myers 等(1947)以及Russwurm(1964)分别对底特律和加拿大的城市边缘区进行研究,均将非农人口占比在25%~75%的统计单元视为城乡接合部;Pryor(1968)将城市景观占比为25%~75%的单元视为城乡接合部;王纪武等(2015)将统计单元内建设用地比重为25%~75%的单元视为城乡接合部。

将广泛认同的、较为理想的25%~75%设定为阈值,城乡接合部的空间界定主要有3个步骤(图1):1)按照自然资源部国土空间规划局关于城区范围划分的技术规范,确定城市实体地域范围;2)将城市实体地域范围与村、居行政边界叠加,计算每个最小统计单元内图斑面积占比;3)识别城市实体地域图斑占比在25%~75%的最小统计单元,将其界定为城乡接合部。

图1 城乡接合部空间划定示意Fig.1 Schematic diagram of spatial delineation at the Urban-Rural Fringe

2.2.2 城乡接合部空间界定阈值的验证与优化 将城市实体地域的占比在25%~75%的最小统计单元界定为城乡接合部,是建立在不考虑自然地理等外部因素影响的理想模型。真实空间中大量存在包含山林、河湖水系等自然资源的行政村、居委会,如果自然资源占据较大用地比例,往往导致识别出的城市实体地域斑块占行政村、居委会边界范围内总用地比例不高,但城市实体地域斑块占非自然资源用地的比例却较高,单元具有典型的城乡接合部特征。如果不考虑真实世界存在的复杂情况,简单地使用25%~75%的阈值会存在偏差。

针对自然地理因素可能导致的空间界定偏差,本研究尝试采用数学统计方法进行阈值的验证与优化。其中,聚类分析是减少研究对象类目最为常用的手段和统计分析方法,大量研究利用层次和非层次聚类分析进行城乡接合部空间界定。其主要原理是根据研究单元的相似性确定阈值,然后进行类型划分(Gonçalves et al., 2017;张磊等, 2019;黄玫 等,2022)。本研究采用层次聚类中的瓦尔德聚类分析法(Ward D)对阈值进行验证与优化。该方法被广泛应用于区域经济和社会研究,其对研究对象的特征进行分类,使同一类个体之间具有高度的同质性,不同类的个体之间具有较高的异质性。在以区域为样本的集群聚类中,Ward法展现出较为理想的分类效果,常用于辅助分区决策(杨志恒,2010;张立军 等,2017)。Ward法又称离差平方和法,其先将s个样本各自单独成一类,在进行类别合并时,计算类别重心间的方差,此时s个类别的离差平方和为0,选择离差平方和增加幅度最小的2个类别进行合并,依次循环迭代,直到所有的样本聚为一类为止。具体算法如下:

将n个区域样本分成k类:G1、G2…Gt用xit表示Gt中的第i个样本(xit是p维向量即有p个系统聚类指标),nt表示Gt中的样本个数,xt是Gt的重心(即该类样本的均值)则Gt中样本的离差平方和为:

则k个类的类内离差平方和为:

2.3 城乡接合部空间界定流程

基于对阈值设定验证与优化的考虑,进一步优化城乡接合部空间界定的工作流程(图2)。第一步,明确以村、居委会行政边界范围为最小统计单元,以自然资源部精准识别的城市实体地域为划定指标,进行空间叠加,计算最小统计单元内城市实体地域的占比;第二步,筛选最小统计单元内城市实体地域占比在25%~75%的单元为城乡接合部初始界定范围;第三步,利用瓦尔德聚类分析法,对阈值设定进行验证与优化,形成更准确的阈值设定,完成城乡接合部的最终界定。

图2 城乡接合部空间划定的流程Fig.2 Process diagram for spatial delineation of Urban-Rural Fringe

3 城乡接合部空间界定方法的实践检验

3.1 实践对象与数据来源

广州作为改革开放以来吸纳外来人口最多的城市,其城乡接合部的空间特征尤为典型,是国内开展城乡接合部研究与治理的先发城市。由珠三角率先起步的工业化与城镇化进程为大量的农村剩余劳动力创造了就业机会,而广州作为珠三角的中心城市,首当其冲地吸纳了巨量外来人口。人口普查数据显示①数据来源:广州市统计局(https://tjj.gz.gov.cn/)。,1982 年广州市外来人口仅有8.3 万,至1990 年规模达48.7 万。在随后的10 年,经济的高速发展使外来人口规模迅速突破百万,至2000年达到331.3 万人。截至2020 年第七次全国人口普查,广州市非本地户籍人口达869.53万人,占总人口的比例高达46.23%。大量外来人口(尤其农村转移人口)基本无法负担广州中心城区高昂的居住与生活成本,因而邻近中心城区的城市近郊乡村自然成为其首选。随着外来人口数量的持续激增,旺盛的租房市场需求,迅速成为城市近郊乡村自发进行空间营建的强劲动力。在缺乏严格、明确的空间治理机制的快速城镇化阶段,城市近郊乡村集体土地上的自发建设几乎与城市国有建设土地上的开发同步进行,“不城不乡”“半城半乡”“又城又乡”的城乡接合部面貌由此形成。针对城乡接合部存在的问题,20 世纪80 年代末广州便已开展过相关的治理实践与相关研究,为本研究奠定了坚实的实践与理论基础。

本研究使用的城市实体地域图斑数据和建设用地占比数据来自广州市“三调”成果②广州市“第三次国土调查”采用0.1 m 分辨率的高精度航空影像作为调查底图,采取了多种措施支撑工作精细化管理。于2019-01-31前已经形成城镇村庄内部细化调查、耕地及可调整地类调查、批准未建设用地调查、相关自然资源衔接、村级工业园调查等初步成果。因“三调”具体数据涉及保密,因此,本文对含有“三调”数据的具体边界和数据进行归一化处理。。广州市居村委行政边界来自国家地理信息公共服务平台的天地图③“天地图”是国家测绘地理信息局建设的地理信息综合服务网站。集成了来自国家、省、市(县)各级测绘地理信息部门,以及相关政府部门、企事业单位、社会团体、公众的地理信息公共服务资源,向各类用户提供权威、标准、统一的在线地理信息综合服务。本文广州市村级行政边界来自于天地图·智慧广州时空信息云平台(https://guangdong.tianditu.gov.cn/guangzhou/smartgzsky/Map/Djcx)。,其包含广州地籍子区的行政边界④地籍子区是以行政村、居委会或街坊为基础结合明显地物划分的稳定区域。。用地图斑来自中国科学院2020年30 m×30 m分辨率的土地利用/覆盖变化(Land Use/Cover Change, LUCC)数据。相关经济数据来源于团队从百度地图获取的2020年广州市购物和餐饮POI数据。

3.2 城乡接合部空间界定过程

3.2.1 城市实体地域范围划定 以“三调”数据为基础,按照国土空间规划局编写的《城区范围确定规程》(中华人民共和国自然资源部,2021)进行广州市城市实体地域的划分,得到广州市城市实体地域范围。该范围与广州市规划和自然资源局统计的广州市城市建成区1 366.02 km2的范围较为接近,是对城市实体地域的准确划定。其中,荔湾区和越秀区的城市实体地域覆盖比例最高,白云区和番禺区的城市实体地域面积最大。白云区的城市实体地域主要为靠近中心城区的南部地区。番禺区除市桥街道外,其他区域城市实体地域较为破碎,这与番禺区以村镇经济为主体的工业化、城镇化道路高度相关(雷诚 等,2010)。增城区和从化区的城市实体地域占比较低,主要集中在区政府驻地街镇。

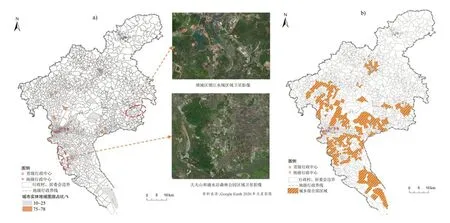

3.2.2 门槛值法划定城乡接合部空间 根据城乡接合部空间界定流程,将广州市行政村、居委会边界与城市实体地域进行空间叠加,并计算最小统计单元内城市实体地域的面积占比。以最小统计单元内城市实体地域占比在25%~75%为空间界定的门槛值,初步界定城乡接合部空间(图3)。在定量测度的同时,研究团队实地踏勘天河、海珠、番禺、白云和花都等包含较大城乡接合部空间的行政区域,对典型村镇进行空间比对。结果显示,海珠、番禺的城乡接合部空间识别较为准确,城乡接合部空间特征显著,其中,典型的城乡接合部包括海珠区南洲、华洲街道的部分居委会,番禺区洛浦街道、南村镇的大部分行政村等。然而,白云、花都等区域的典型城乡接合部空间并未被准确识别,如花都区的花城街道和狮岭镇的部分村,以及白云区江高、太和及人和等镇的部分村。这在一定程度上反映25%~75%的门槛阈值设定存在误差。

图3 基于25%~75%门槛阈值划定的广州市城乡接合部空间范围Fig.3 The spatial of the urban-rural fringe in Guangzhou based on a threshold of 25%~75%

3.2.3 聚类分析法划定城乡接合部空间 针对25%~75%门槛阈值划定所存在的误差,采用瓦尔德聚类分析法对阈值进行验证与优化。结果显示,城市实体地域占比在10%~78%范围的最小统计单元为广州市城乡接合部空间范围(图4)。相比基于25%~75%门槛阈值划定的城乡接合部范围,这一划定所呈现的“中心-边缘”空间特征更为显著,较为符合城乡接合部与中心城区的空间关系。以越秀、荔湾、天河和海珠4区的大部分空间构成广州市中心城区,中心城区外围分布着大量的城乡接合部空间,主要集中分布于番禺、白云、增城、黄埔和花都5区,尤其花都区外围的城乡接合部空间非常明显,围绕花都中心城区,形成一条连续的环带。未被25%~75%门槛阈值划定法准确识别的白云、花都2区的典型城乡接合部空间也基本被识别。

图4 基于聚类分析划定的广州市城乡接合部空间范围Fig.4 The spatial of urban rural fringe in Guangzhou based on cluster analysis

3.2.4 城乡接合部空间最终划定 针对2种界定方法阈值选取的偏差,尤其阈值下限的偏差,进一步对城市实体地域占比为10%~25%的最小统计单元进行卫星影像数据判读。研究发现,大量最小统计单元城市实体地域占比较低,其主要原因是单元内山林、河湖水系面积占比较大。这些行政村、居委会边界范围内城市实体地域斑块虽然占比较小,但相对于行政村、居委会边界范围内的可建设用地占比较大,空间景观上城乡接合部特征较为显著,如图5-a 所示。基于这一判断,利用中国科学院2020年30 m×30 m 分辨率的土地利用/覆盖变化(Land Use/Cover Change, LUCC)数据,对城市实体地域占比在10%~25%的行政村、居委会边界范围内进行土地利用分析,发现这些行政村、居委会边界范围内若去除山林、河湖水系等自然资源面积,80%以上行政村、居委会边界范围内的城市实体地域占比将处于25%~75%的阈值。这在一定程度上证明25%~75%是较为合理的理论阈值,但具体实践则需要根据建设空间与非建设空间的比例关系进行调整。因此,本研究最终确定广州市城乡接合部的界定阈值为10%~75%,如图5-b所示。

图5 广州市城乡接合部空间界定的优化(a.城市实体地域占比10%~25%区域空间景观特征;b.城乡接合部空间分布)Fig.5 Optimization of spatial delimitation in the urban-rural fringe in Guangzhou City (a.landscape characteristics of regions with 10%~25%urban entity area; b.spatial distribution of urban-rural fringe)

3.3 城乡接合部空间界定检验

基于10%~75%的阈值设定,广州市城乡接合部的最终范围包含350个最小统计单元。城市区域包含753 个最小统计单元,乡村区域包含856 个最小统计单元。根据此划定结果,利用广州市经济和土地利用数据进行对比检验,发现划定的广州市三大地域空间差别显著,空间划分的结果符合预期。

首先,城乡接合部经济特征显著区别于乡村地区,更接近城市经济特征。从购物和餐饮POI数据(表1)可以清晰地看到,城乡接合部的餐饮和购物点数量远大于乡村地区,与城市地区的差距已不明显。城乡接合部最小统计单元内餐饮与购物点数量最大值均已超过1 500,而乡村地区最小统计单元内餐饮点的最大值只有城乡接合部的1/3,购物点数量最大值更小,仅为16。根据更代表性的四分位数统计,在25%~75%比例上,城市餐饮点数量为33~163 个,城乡接合部介于18~114 个,乡村仅为0~12 个;城市购物点数量为62~276 个,城乡接合部介于31~171个,而乡村仅为5~7个。

表1 基于POI数据的广州市最小统计单元经济分析Table 1 Economic analysis of the country in Guangzhoubased on POI data

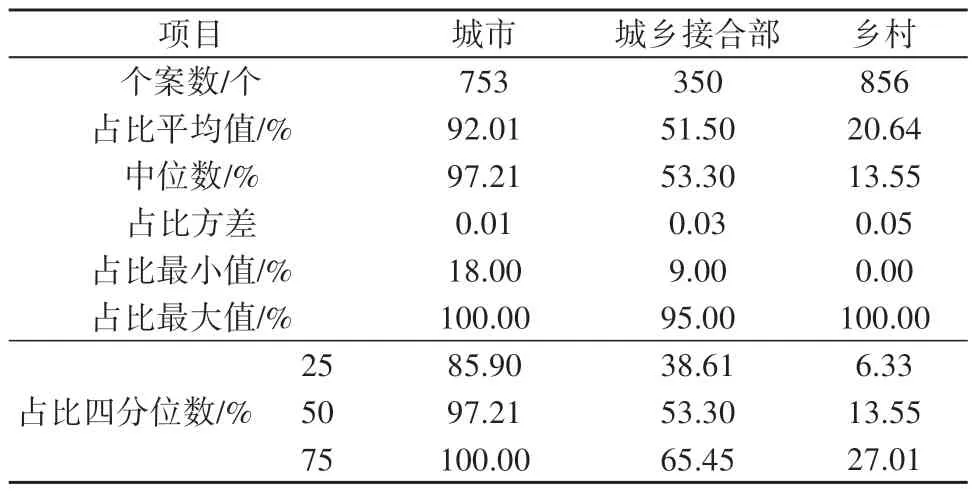

其次,城市、城乡接合部和乡村地区的土地利用特征差异显著,城乡接合部用地混杂特征明显。分析三大空间建设用地的占比(表2、图6),可以看到,城市地区建设用地占比的中位数基本接近100%,说明已识别的城市区域基本为建设用地;城乡接合部建设用地占比的中位数超过50%,上四分位数达到65.45%,建设用地的比例较大,呈现非建设用地和建设用地混杂的状态;而乡村地区建设用地的下四分位数为6.33%,中位数为13.55%,上四分位数也仅为27.01%,非建设用地为主要用地构成。

表2 广州市城市、城乡接合部和乡村建设用地占比分析Table 2 Analysis of the proportion of urban, urban-rural fringe,and rural construction land in Guangzhou

图6 广州市建设用地占比频率分布(a.城市;b.城乡接合部;c.乡村)Fig.6 Frequency distribution of the proportion of construction land in Guangzhou (a.urban; b.urban-rural fringe; c.rural)

4 结论与讨论

本研究在全面梳理国内外城乡接合部空间界定研究及实践的基础上,发现城乡接合部空间单元、界定标准和界定方法并未形成统一的共识,空间界定一直处在学术研究的状态。且受制于中国城乡二元的行政管理,针对不同于城市和乡村的城乡接合部也并未有明确的概念界定。使得城乡接合部的研究讨论很多,无法有效服务于其规划与治理实践。基于此,本研究提出基于城市实体地域的空间界定方法,进而依据自然资源部高精度的遥感和土地调查数据以及成熟的城市实体地域划定方法,以行政村和居委会为最小统计单元,以广州市为典型案例,进行城乡接合部空间界定实践,最终确定10%~75%为广州市城乡接合部空间界定的合理阈值。为城乡接合部研究纳入到国土空间规划中提供了管理制度和规划实施上的保证,确定了城乡接合部的界定标准和规范。

在城乡接合部空间界定技术方法中,阈值的确定是最为关键的环节。通过在广州的实践应用可以看到,国内外大量研究所形成的25%~75%的阈值共识是较为理想的理论值,应用场景基本处在大部分空间均为可建设用地的城市,即基本不包含山林、河湖水系等自然资源的平原城市。这样的城市在真实世界是存在的,然而更为普遍的城市是包含较大比例山林、河湖水系等自然资源城市,这需要对理论阈值进行在地化修正,从而形成更符合地方实际的空间界定,而不能僵化地套用理论阈值。本研究以城乡接合部特征较为显著的广州作为研究对象,进行的空间界定划分,未来将结合其他城市进行空间界定,对界定方法进一步的优化。同时,本研究初步划定了城乡接合部空间,下一步将会对划分的城乡接合部空间进行深入的研究,分析其空间经济、社会特征,为城乡接合部的空间界定与优化提供有益的支持。