N 区块底水油藏不同夹层油井见水时间预测公式参数优化

闫文华,张 昊,张 祺,王威翔,相 欣,王晨竹

(东北石油大学提高油气采收率教育部重点实验室,黑龙江大庆 163318)

底水油藏开发管理工作的任务之一就是预测油井的见水时间,准确预测见水时间,无论对于油井本身,还是整个油藏的管理工作都有着十分重要的指导意义[1-4]。近年来,不少学者提供了底水油藏见水时间预测公式,如朱圣举[5]考虑了底水的锥进并于2001 年改进了带隔板底水油藏油井见水时间预测公式。胡志鹏等[6]于2014 年基于启动压力梯度和应力敏感见水时间的影响,提出改进低渗透带隔板底水见水时间预测公式。张际久等[3]于2022 年提出了建立计算水平井不同部分见水时间和底水运移距离的方法。然而,就目前而言针对不同夹层类型预测油井见水时间公式参数影响对开发效果研究相对较少,为此本研究首先采用数值模拟方法对无夹层井区地层垂向渗透率系数α 进行参数优化分析;其次利用正交试验设计理清夹层半径是否为不渗透性夹层井区的主控因素,并得到最佳组合方案。通过研究可使目标区块更合理有效的进行开采,为开发同类底水油藏提供经验和借鉴。

1 夹层分类

按夹层对开发的影响并对比河道砂体内部夹层特征,可把N 区块分为无夹层和不渗透性夹层[7-9]。一般将平均垂向夹层渗透率比上储层垂向渗透率大于50%归为不渗透性夹层;平均垂向夹层渗透率比上储层垂向渗透率小于50%归为无夹层。依据此定义,NLY032井区K平均垂向夹层为162.1 μm2,K储层垂向为288.3 μm2,K平均垂向夹层/K储层垂向=56.2%,夹层渗透率大于50%,归为不渗透性夹层;NLY001 井区K平均垂向夹层为124.3 μm2,K储层垂向为288.3 μm2,K平均垂向夹层/K储层垂向=43.1%,归为无夹层。日常工作中,在NLY001 井区开采底水油藏的油井见水之后,含水率会快速上升。如不及时对其进行人工干预,较高含水率会大幅度降低油井的举升能力,并降低油井的产油能力。为抑制底水的锥进,减少水的产出,可采用人工方法在油藏中设置人工隔板,定期向地层挤入稠油来抑制水锥[10-12]。

1.1 见水时间预测模型

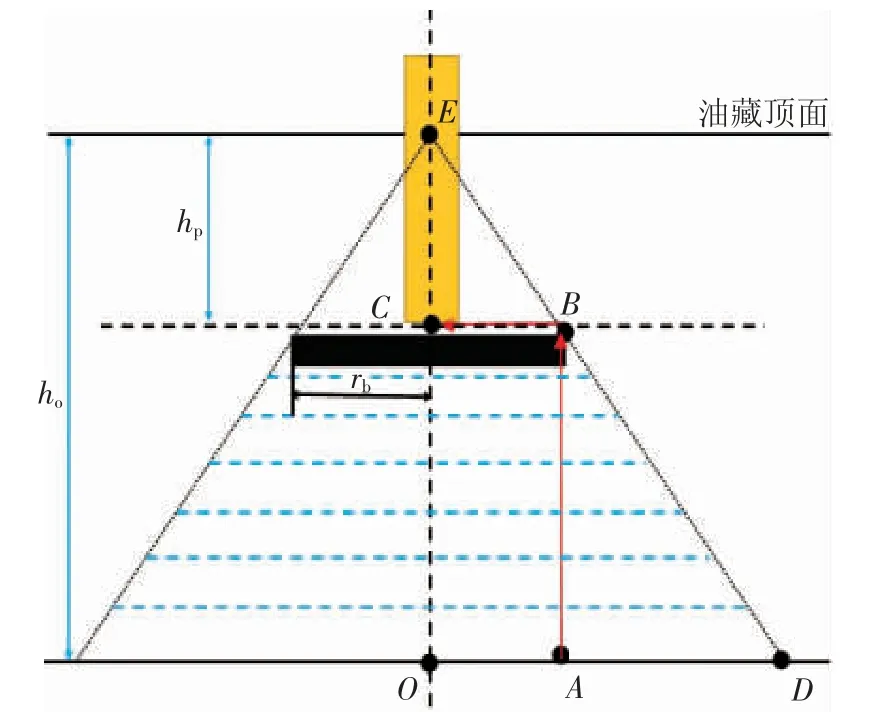

1.1.1 无夹层见水时间计算模型 如在油藏中未安装天然隔板,那么底水将直接向井底锥进(图1)。鉴于a点到井底的距离最短,见水时间即为从a 点上升到b点的时间。ho-hp为油井射孔的避水高度。

图1 无隔板底水锥进示意图

对于无夹层油藏,根据渗流力学理论,可得出底水锥进的真实速度为[10]:

垂向渗透率系数定义为地层垂向渗透率kv与水平渗透率k 的比值,即:

对式(1)进行积分,得到底水锥进到井底所需的时间,即油井的见水时间为:

稳定生产时的油井产量公式为:

式中:qo-油井产量,m3/ks;st-油井的总表皮因子,dless。

由式(4)求出生产压差,然后代入式(3),得无隔板底水油藏油井的见水时间公式:

式中:tbt-油井见水时间,ks;μR-水油黏度比,dless。

1.1.2 不渗透性夹层见水时间计算模型 对于带有不渗透性夹层的底水油藏来说,底水锥进的路径发生了根本性的改变(图2)。假若夹层近似于圆形,并且井底位于隔板中心位置。底水将向上锥进,底水近似呈“圆台形”上升,将油趋向井底。底水首先从油水界面上的A 点垂向锥进到隔板边缘B 点,再沿着径向距离继续向井底推进,底水在井底突破的时间由两部分组成:从A 点锥进到B 点的时间tAB和B 点推进到C 点的时间tBC,即[11]:

图2 不渗透性夹层油藏底水锥进路径图

根据式(5),很容易得出tAB的计算公式为:

地层水从B 点向C 点的流动为平面径向流,流动的径向距离为隔板的半径rb流动的真实速度:

对式(8)进行积分,结果即:

把式(7)和式(9)代入式(6)即为tAC:

式中:b-油井的打开程度,dless。

2 应用实例

2.1 无夹层模型见水时间预测验证

以N 区块NLY001 井区无夹层底水油藏为例,NLY001 井区选取10 口井验算核实,将表1 参数分别代入式(5)即可预测计算10 口井的见水时间,计算见水时间与实际见水时间最大相对误差5.6%,最大绝对误差11.1 d,由此可以得知无夹层预测见水时间公式适用N 区块底水油藏。

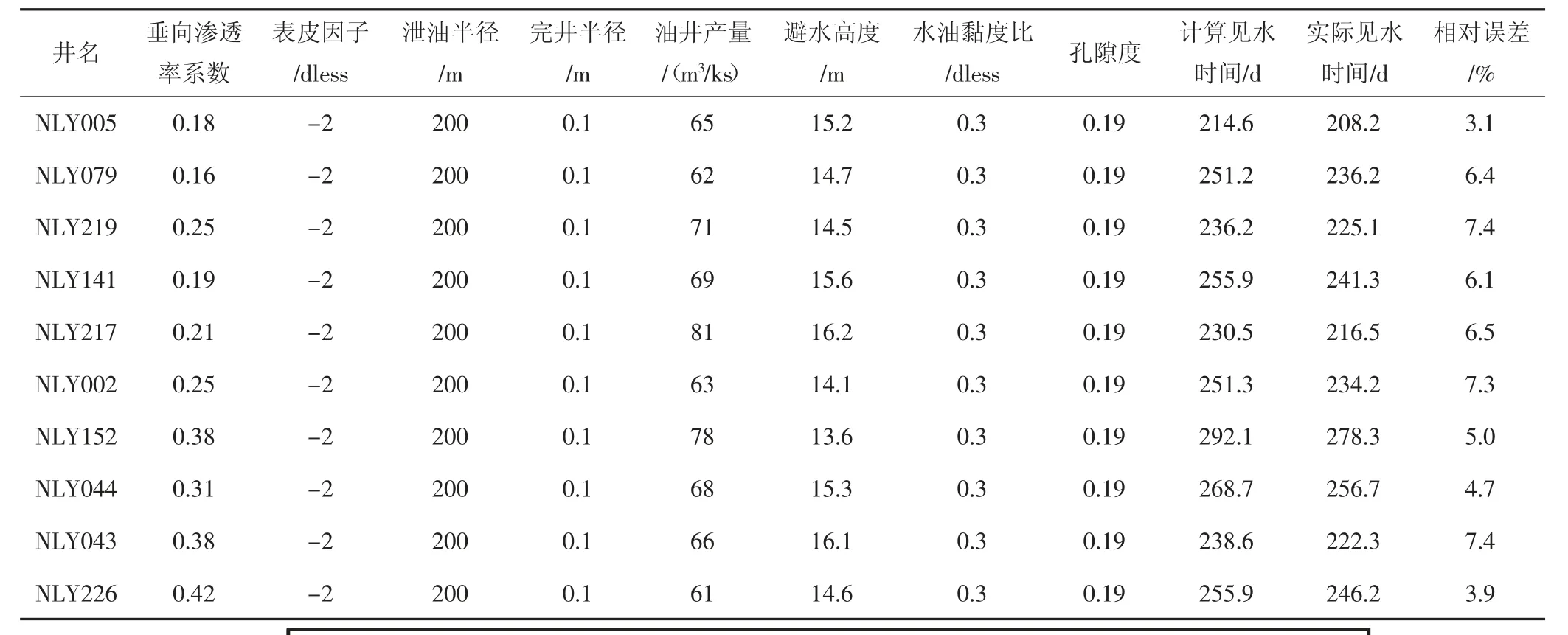

2.2 不渗透性夹层模型见水时间预测验证

根据不同粒径下在N 区块NLY032 井区测试渗透率值,得到平均垂向渗透率系数为0.43。选取NLY032井区10 口井验算核实(表2)。预测计算10 口井的见水时间,数据结果表明,计算见水时间与实际见水时间最大相对误差7.2%,最大绝对误差19.0 d,由此可以得知不渗透性夹层见水时间公式同样适用N 区块底水油藏并具有较强的应用性。

表2 NLY032 井区10 口井见水时间对比

3 不同模型参数优化分析研究

3.1 无夹层井区地层垂向渗透率系数α 优化

为抑制底水的锥进、延长无水采油期、提高采收率,可采用人工方法在无夹层井区设置人工隔板,向地层挤入稠油增大垂向渗透率,并通过Eclipse 数值模拟软件增大每口井的参数α,控制其他参数不变,预测添加人工隔板单井见水时间(表3)。结果表明(图3),通过添加人工隔板后每口井的见水时间都有明显的延缓。

表3 NLY001 井区添加人工隔板后10 口井预测见水时间对比表

图3 NLY001 井区有无人工隔板见水时间对比图

对于底水油藏而言,不仅要提高油井的采出程度、延缓油井的见水时间,而且同时得控制底水的锥进。在水锥突破之后,仍需降低油井的含水率上升速度、提高油藏采收率,以实现油井的低含水率开发,延长油井的寿命,取得好的经济效益。在NLY001 井区,K平均垂向夹层/K储层垂向=43.1%,属于无夹层井区;在初始无人工隔板状态下,平均地层垂向渗透率kv=19.1 mD,地层垂向渗透率系数α=0.15,采出程度为16.2%。向井区中添加稠油形成人工隔板,提高地层垂向渗透率(表4)。从图4中曲线可以看出,当无夹层时,α=0.15 时油井开采采出程度为16.2%,综合含水率为94.3%,仅采出地层原油的小部分。相比而言,添加人工隔板后,当最佳平均地层垂向渗透率系数α=0.22 时,采出程度为20.1%,提高了3.9%,综合含水率下降了4.7%,累计产油量增加了250×103m3。由此可见,隔板在底水油藏的开发过程中发挥了积极的作用,不仅延缓了见水时间,降低了含水率的上升,而且提高了采出程度,增加了累计产油量。

表4 不同平均地层垂向渗透率系数表

图4 NLY001 井区人工隔板预测生产曲线

3.2 不渗透性夹层井区主控因素分析

由公式(10)可知,影响预测不渗透性夹层的见水时间参数不仅较多且对开发效果影响程度较大,在研究过程中可视为一个多因子多水平的试验过程,其中水平表示参数的取值个数,因子即所谓的参数个数(如研究夹层半径rb、产油量qo、夹层到油水界面距离hb、油井的打开程度b),若水平数为5,则需要54=625 试验次数,为大幅度减少试验方案及工作量,又能使试验结果具有较好的代表性,本研究利用正交试验设计的方法得到其主要控制因素[12-14]。

3.2.1 试验结果的极差分析 因素极差R 的计算公式为:

式中:Ki-任一列上水平号为i 时所对应的试验结果之和;s-任一列上各水平出现的次数。

3.2.2 正交表数据分析 考虑到图示法只适用于因子数和水平数不多的试验,当因子数和水平数较多时,应采用正交表。这里以Ln(mk)表示各类正交表。

最少试验次数n 计算公式为:

式中:L-正交表的符号;n-最少试验次数;m-各因子的水平数;k-因子数。

根据所选取的因素和水平,利用SPSS 22.0 分析软件建立4 因素3 水平的正交试验方案,并利用机理模型对所建立的方案进行模拟计算,正交表L9(34)的试验结果及数据分析见表5。

表5 正交表L9(34)的试验结果及数据分析

表5 正交表L9(34)的试验结果及数据分析(续)

由表5 中各因子的R 值结果可见,极差最大是夹层半径,影响不渗透性夹层预测见水时间参数大小排序:夹层半径>夹层距油水界面高度>油井的打开程度>产油量。由表中较优水平得知,当夹层半径rb=100 m,夹层距油水界面高度hb=15 m,油井打开程度b=0.25,产油量qo=60 m3/ks 组合效果相比其他组合效果好。本研究在此基础上利用最佳组合预测未来10 年生产曲线,目标井区在实施最佳方案后,累计产油量增加了383×103m3,提高了5%,采出程度提高了4%,优化效果较好(图5)。

图5 最佳组合与现场实际生产曲线对比图

4 结论

(1)基于见水公式并结合研究区地质情况,无夹层井区计算见水时间与实际见水时间最大相对误差5.6%,最大绝对误差11.1 d。不渗透性夹层井区计算见水时间与实际见水时间最大相对误差7.2%,最大绝对误差19.0 d,无夹层预测见水时间和不渗透性夹层预测见水时间与实际见水时间误差均不大于8.0%,满足现场实际要求。

(2)在无夹层井区添加人工隔板后每口单井的见水时间均得到了延缓。与此同时,通过Eclipse 数值模拟软件参数优化得到了最佳平均地层垂向渗透率系数α=0.22,采出程度为20.1%,提高了3.9%;综合含水率为89.6%,下降了4.7%,累计产油量增加了250×103m3。研究结果表明人工隔板在抑制底水锥进,提高采出程度起到了极其重要的作用。

(3)采用正交试验设计在不渗透性夹层井区得到了主要控制因素为夹层半径rb,影响不渗透性夹层预测见水时间参数大小排序(夹层半径>夹层距油水界面高度>油井的打开程度>产油量),并且得出了最佳组合方案并用此方案预测出累计产油量增加了383×103m3,提高了5%,采出程度提高了4%,优化效果良好。