基于“五寓”课程思政理念的中医药人才培养策略研究

——以“中药炮制学专论”课程为例

曲中原,张天雷,吴 双,郑 威,刘 琳,李国玉,汲晨锋,李文兰,邹 翔

课程思政以隐性教育的形式融入高等学校课堂教学、课程建设、教材建设等环节中.探索建立具有深度和广度的思政育人体系,对专业教育−思政教育的融汇、能力培养−价值引领的贯通、显性教育−隐性教育的统一起到重要作用,能够有效支撑全员全程全方位育人理念[1].研究生教育是我国国民教育的最高阶段,相对于本科生而言,他们的知识视野更为开阔,思路更为活跃.如何充分利用课堂有限的学时,在深刻把握中药学科基础与前沿的同时,将“课程思政”育人元素有效地融入教学过程中,把专业课打造成为开展课程思政理想的实践平台,实现育德、育才、育心的目标,一直是教学团队积极思考的问题.

中药学类课程根植于传统中医药文化,具有丰富的课程思政素材,系统构建和完善中药学专业研究生思政育人体系对中药学类课程内涵式发展具有重要意义[2]“.中药炮制学专论”是对我国独有的中药制药技术在历史沿革、炮制方法、炮制作用、炮制机理、规格标准和现代发展趋势等方面开展论述的中药学专业主干课程,也是中药学专业最具有传统与创新属性的课程[3]“.中药炮制学专论”课程有力支撑了中药学类研究生的培养目标,传承与创新是其持续高质量发展的内生动力[4].

中药炮制属于传统制药技术,增效减毒是对炮制目的的高度概括.中药炮制贴近临床实践,炮制的行规典范和“人本”理念是医德的朴素体现.随着技术的不断完善,炮制对药物质量的影响和其在个性化诊疗中的作用乃至对患者用药的基本感官体验均受到重视.在此过程中,中药炮制的“制法”与“制则”更加明确,并随着新医科、新工科理念的发展而不断进步.本文以“中药炮制学专论”为例,阐述“五寓”课程思政理念的内涵及其在文化传承和人才培养中的相关探索与实践.

1 中药学专业研究生课程思政存在问题分析

1.1 课程思政缺乏系统的顶层设计

当前研究生课程思政大多在探索课程思政的实施路径与方法,缺乏系统的理念.课程思政是一种教育理念、一种教学体系,涉及领导者、管理者、教师、学生等多元利益主体[5],包含人才培养方案、授课教师、教学设计、教学方法、课程目标和课程评价等多个基本要素.根据系统思维观点,课程思政建设既要充分调动多元利益主体联动,又要实现多个基本要素之间、要素内部各单元之间的耦合与协同,发挥出系统功效.

1.2 思政教育与专业教育融入未形成长效机制

在思政课程建设过程中,思政元素提取的碎片化、思政融入的浅层化是“中药炮制学专论”等中药学类研究生课程存在的普遍问题.专业知识和课程思政显隐关系过度二元化、机械化,融合度不够,导致学生学习过程割裂,使课程思政不仅本身收效甚微,有时反而阻碍了专业知识获取的流畅性.研究生课程建设过程中如何做到思政教育贯穿到课堂教学、实验研究、组会分享、学科竞赛等各个方位,形成思政教育与专业教育合力育人的局面,对于专业课教师及导师来说是一个不小的挑战.

1.3 专业课程考核和评价欠缺课程思政相关指标

目前,教学管理层面对研究生专业课缺乏课程思政建设完善度的考核及思政育人目标达成度的考核.考核形式扁平,无法形成“实践−反馈−提高”的良性改进机制.思政育人成效的量化是难点,课程思政内涵建设难以取得有效突破则是痛点.此外,各教学环节在调动学生参与度过程中缺乏课程思政引领的“锚点”也是现实.

2 “五寓”课程思政理念的内涵

在以上问题的影响下,“中药炮制学专论”等中药学类研究生课程思政建设不够完善.因此,以“中药炮制学专论”为例,建立适合中药学类研究生课程的思政育人体系是亟待解决的问题[6].通过探索凝练形成“五寓”育人体系,以达到价值塑造、能力培养、品德养成的课程思政目标.

第一寓,寓德于心.教师要立德修身,率先垂范,以榜样的力量感染和熏陶学生,其蕴含的价值引领要得到学生发自内心的回应和共鸣,共同架起寓德心灵之桥.作为课程思政实施者的研究生导师应牢记陶行知先生主张的“学高为师、身正为范”的从教品格,不断提升个人修为,以榜样的力量感染和熏陶学生[7−8].团队教师有的以省科技特派员身份参与乡村科技振兴工作,有的深入基层进行中药材种植、产地加工与开发技术支持,有的为我省实现中医药产业高水平发展建言献策,有的深入到生产一线解决中药饮片厂的实际问题.教师还要践行科技报国使命,培养出对国家、民族忠诚,对行业、职业敬畏,心中有梦、眼中有光,能够践行社会主义核心价值观的中药学英才.

第二寓,寓学于思“.思”即思考、思维、思路.教学过程中要不断引导学生思考中药炮制的科学内涵和炮制工艺等科学研究的初心,进而为中医临床提供高质量药材,为患者解决疾病之苦,为人民群众提供高质量的中医药服务.保持这份初心,就不会迷茫和懈怠,不为了科研任务而做科研,而是从解决中医临床、中药生产实际问题出发,让科研变得可落地、可转化.研究生培养愈发注重学科交叉和创新思维培养,需要通过不断学习构建中医药思维和科学思维,并促进其融合.在传统中医药思维的培养与科学研究思维的深化中,教学内容与方法的创新具有重要作用.教学过程中可采取专题式研讨为主的教学模式,通过研讨、探究调动学生传承千年智慧、赓续炮制基因的责任和使命,真正实现“师与生”的共振共鸣,以及“思政和专业”的同向同行.

第三寓,寓理于例.自2020 年教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》以来,中药学学科主干课程的主要结合点已逐渐由简单地与传统文化相结合深入到教育方法和内容有机结合的全面改革.讲到中药炮制传承与创新,引入江西中医药大学中药炮制团队攻坚克难,在遵循青黛古法炮制的基础上,探究炮制原理,创新炮制工艺,研制炮制装备,建成了国内唯一融温控浸泡−打靛−泡沫分离于一体的青黛炮制自动化生产线,让学生感受“科技+中医药”的力量.讲到医者仁心,引入哈尔滨“世一堂”创始人李星臣传世祖训,“配伍医方唯道地,炮制遵古乃精良”深刻体现了关药产区医药从业者对精良饮片炮制技艺的传承与追求“.龙江医派”代表医家高仲山、张金衡等对炮制与临床功效的关系有深刻认识,不仅讲究药物的炮制方法,还对炮制季节和时间有相应规范,以满足药性调整、适应临床的目的[9].有效的案例能激发学生传承的动力,提升创新的能级.学生在潜移默化中做到自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行.

第四寓,寓教于研.研究生教学注重培养学生学术基础、科研能力和职业素养.在教学内容上突出系统性、前沿性和挑战度.比如将亟待攻关的瓶颈问题和行业亟待突破的重大科学问题引入教学环节,通过研讨式、思辨式专题教学立足学术,在讨论和争鸣中彰显学术求真的品格和知难而进的钻研精神.在教学方法上,高参与度教学设计、整合课程思政的案例式教学,对学生提升人文关怀、构建叙述医学思维也具有正向引领作用.研究生往往已形成了完整的三观,思维活跃的同时还存在思维惯性,探索性、求知欲和职业规划相关联.课程思政与专业融合若落到实处,对学生职业生涯规划、职业素养形成、职业道德养成都具有长远的积极意义.在高参与度教学设计中将课程思政作为教学案例关键点,将我国自立自强、自主创新的科研探索精神、求真求实的时珍精神与专业知识有机整合,以案例式或启发式教学支撑全员全程全方位育人理念,是研究生课程思政有别于本科之处.

第五寓,寓道于行“.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.”以本课程为依托,开展多元化实践活动,使中药学类研究生课程脱虚向实,让学生感受自身的职责和使命.我们不能身处海外去感受中医药国际化现状,但能通过线上进行跨越时空的交流.近年来多次邀请黑龙江省援非中医师进行专题讲座,讲解中医药在海外的传播情况、非洲国家民族药与中医药的区别与联系和当地居民、华人华侨了解中药的具体案例等.这些无疑展示了中医药在援非过程中展现出的多元价值.在教学过程中,坚持“四个面向”,依托科研平台(国家级和省级科研平台、虚拟仿真平台)和实习基地(产业学院、国医堂、中医院、中药饮片厂),强化研究生实践能力、创新能力,提升科研素质,形成课程知识场景化、教学方法多样化和课程思政具体化的新型教学模式.在“第二课堂”建设中,改变机械式的环境转换,以行业专家、先进典型和一线工作者的言传身教,引领学生内化知识、强化能力、特化课程思政的体验式学习,引导学生对职业规划的深入思考,主动对接专业技能和社会角色,树立职业精神,提升职业素养,以教育场域转换启发思维转换,进而带动行为转换.鼓励研究生整合学科技能、发挥专业优势,参加科技竞赛或“双创”竞赛,将科研成果服务于中药大健康产业.带领学生深入挖掘中医药大宝库,成为推动中医药行业发展的主力军.

践行“五寓”课程思政理念,探索建立链条式、立体化的课程思政实施路径,过程中着力避免某一门课的课程思政与学科发展脱节、课程知识体系与课程和课堂育人目标联系松散、教学评价和反思与课程思政各行其是、课程思政缺乏宏观的时代感等问题,力争通过“讲好一堂课”来实践“讲好中国故事”,通过师生互动中的情感共鸣提高课程思政的教学效果[10],探索拓宽育人路径的理念“.五寓”课程思政理念多元化、多层面地将人文哲学思想、大国工匠精神、爱国传承情怀、现代创新思维等进行传递,体现“追求、价值、文化”的思政内涵.

3 基于“五寓”课程思政理念的课程目标设置

本课程基于“五寓”课程思政理念,结合校情、学情及专业特色,设定了知识目标、能力目标、素质目标和思政目标.四个目标互为表里、层层递进.

知识目标:掌握中药炮制理论、中药炮制解毒、增效等机制,改进中药炮制工艺的途径,制定中药饮片质量标准的方法,运用中医药思维和科学思维加深对中药炮制与临床疗效关系的理解.

能力目标:通过本门课程的学习具备开展中药炮制科学研究的能力;具备优化炮制工艺、制定和评价中药饮片的质量标准的能力;具备独立担负中药炮制技术工作的能力.

素质目标:牢固树立中医药文化自信,做到文化传承、理论传承、技术传承,同时具有攻坚克难、创新炮制研究的素质,具备从事中药科学研究,积极为中医药事业服务的专业素质.

思政目标:将爱国主义、工匠精神和科技自立自强等精神融入教育教学过程中,培养“悬壶济世”的社会担当、“大医精诚”的职业操守,“以人为本”的人文精神.

4 基于“五寓”课程思政理念的教学内容与教学组织

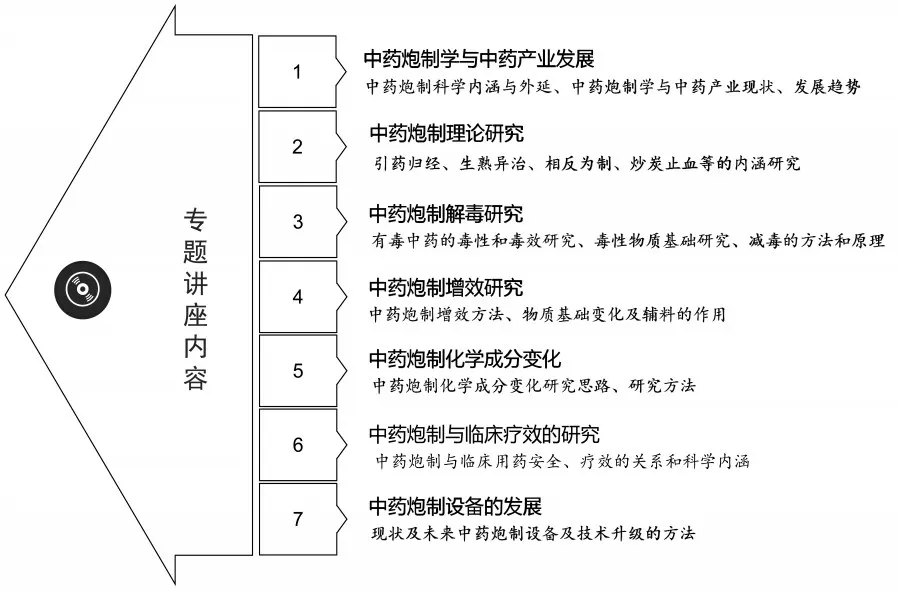

专题式讲座与研讨是本门课程教学组织的主要形式,主要内容分为中药炮制学与中药产业发展、中药炮制理论研究、中药炮制解毒研究、中药炮制增效研究、中药炮制化学成分变化、中药炮制与临床疗效的研究、中药炮制设备的发展七个专题(图1).思政育人包括深化哲学思想、塑造人文精神、强化责任担当、发扬大国工匠精神、践行社会主义核心价值观等方面(图2).通过专题化教学、精准学情分析、多样教学方法、深入思政融入形成盐溶于水的教学效果“.中药炮制学专论”以培养科学研究能力和传播社会主义核心价值观为抓手,将爱国主义精神、工匠精神、传承精华、守正创新的思政元素融入课堂教学始终,培养学生的社会责任感和主人翁意识,树立伟大中国梦的理想信念.把勇于创新、砥砺前行的黑龙江“四大精神”融入课堂教学全过程,使传承中华优秀传统文化和智慧、探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感在心中得到牢固树立,提高科学素养和创新意识,培养“爱党、爱国、爱人民、爱社会主义、爱集体”的合格建设者和接班人.

图1 专题讲座内容

图2 课程思政育人内容

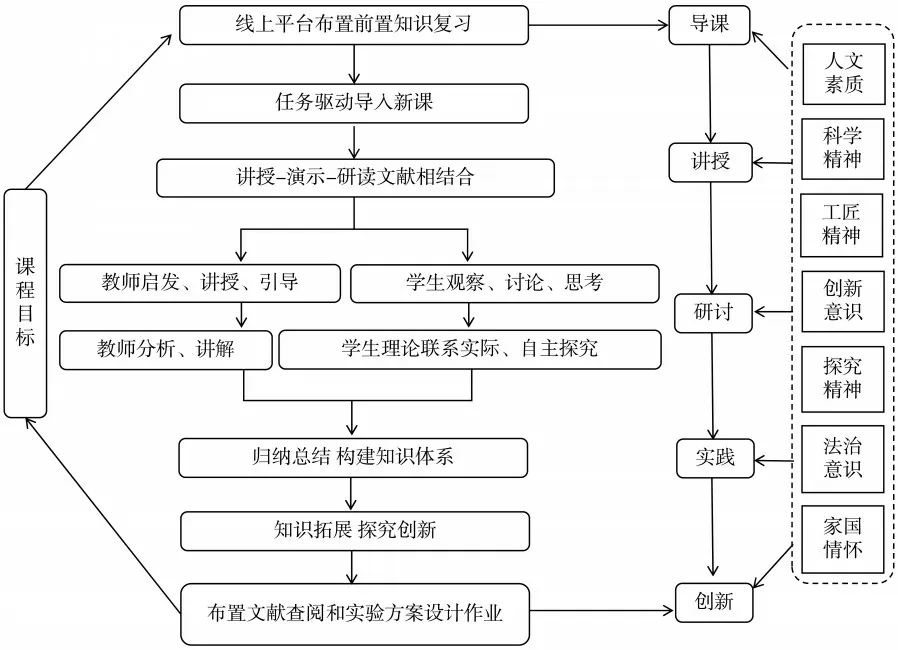

在“五寓”课程思政理念的指引下,知识目标、能力目标、素质目标和思政目标互相呼应、相得益彰.教学内容以专题形式开展,人文素质、科学精神、工匠精神、创新意识、探究精神、法治意识和家国情怀等思政元素融入教学过程中.教师课前布置学习任务,通过任务驱动导入新课;课堂上教师启发、分析、讲解,学生讨论、思考、探究,最后总结归纳;课下完成创新性实验设计作业(图3).

图3 教学组织环节及其课程思政目标映射关系

研讨式教学能够帮助教师实时掌握学生对知识和能力的理解与运用情况,同时也更能了解学生的思想动态,从最直接的“课程能给我带来什么,解决什么实际问题”到“中药炮制理论的沿革与传承”“中药炮制学在现代中西医结合的医疗背景中起到什么作用”“中药炮制学在中医药现代化进程中的角色”等体现传统医学当代价值的内容.在基础、进阶、应用三个教学层次上,“五寓”并举,适当采用问题探究式、案例穿插式、渗透融合式、讨论辨析式进行专业知识与课程思政元素融合,实现师与生、生与生之间的共享、共频、共鸣、共情.学生的思考能够代入式地在中医馆、中药标本馆、中药炮制实训室、文献讲解与讨论过程中得到展开.

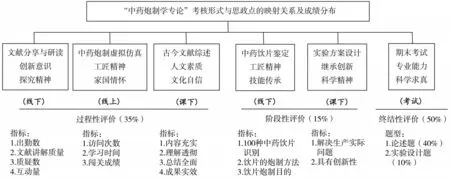

本课程的学习成效评价是线上线下相结合的形式,有过程性评价、阶段性评价和终结性评价.在考查学生专业能力的同时考查学生探究精神、团队精神、工匠精神和家国情怀等,具体比例见图4.

图4 “中药炮制学专论”考核形式与思政点的映射关系及成绩分布

此外,本课程团队纳入课程思政管理者、学科建设管理人员和相关学科课程思政建设优秀教师,共同把握课程思政建设方向和方法,持续探索引入包含第三方评价机构、用人单位等长期评价体系和机制,助力专业人才培养目标的优化、学科专业课程思政体系的完善.

5 结语

研究生教育阶段的课程思政体系建设应充分考虑当前教育阶段特点和学科特色.中药学学科具有课程思政建设的优势,但课程思政内容的整合、方式方法的探索和评价机制方面有待进一步完善.思政教育与专业教育融入应进行长效评价机制的探索,以包含专任教师、思政管理者、学科建设管理人员、用人单位等不同环节构成的思政育人共同体为要素,推动课程思政建设方向的把控和成效观测的避虚向实.

“五寓”课程思政理念在实施过程中取得了良好成效,相关模式与理念具有中药学科其他课程值得借鉴的内容,能够有效引领学科内涵建设.本门课在课程思政建设中还存在量化考核方面的问题,学生思政育人成效的评价与学生能力培养之间的关系还需要深入探讨,长效评价机制还需健全,以期建立更完善的思政全方位育人体系.