家庭再生产与关系转变:妇女家户劳动的新意涵

李敏 罗胡伊 鲍海林

摘 要:家户劳动是工厂使用外包方式给予生产资料,妇女以家庭为单位加工商品的劳动方式。基于对河南省X市Y社区从事家户劳动妇女的半结构式访谈发现,2019年至2022年,“农转居”家庭妇女的家户劳动助推了家庭再生产与家庭关系的转变。在家庭再生产方面,优化了家庭的劳动力配置,缓解了家庭的发展压力,提升了家庭抵御风险的能力;在家庭关系方面,重构了妇女的家庭地位,减少了亲子冲突,强化了隔代情感。

关键词:妇女家户劳动;家庭再生产;家庭关系

中图分类号:C916 文献标识码:A 文章编号:2096–7640(2024)01-0020-08

一、问题提出

家户是中国特有的社会组织。家户成员拥有共同财产,拥有共同的收支预算,通过劳动分工过着共同的生活。[1]家户劳动广泛存在于中国农村,是一个具有长期历史实践经验的社会现象。它承担了部分本应由国家承担的社会功能以及市场应担负的责任,是一种以家庭为主要生产空间、以家庭成员为主要生产者、以商品生产为主要劳动目的的非正式就业形式。[2]

历史上,在对乡村和家户功能建构的过程中,国家虽然逐渐承担由村莊和家户承担的防卫功能及治安保障功能[3],但国家难以分担家户的经济功能。如缺乏慈善类组织,农民遇到水旱灾害仍是以家户为单元自我救济、自我解决,以满足各类社会性需求[4],即需要依靠以家户为单位的自给自足劳动。随着乡村工业与手工业的发展,商人雇主制度出现了。这是一种生产链条末端的普通劳动形态,即劳动者向商人雇主领取原材料,带回家中,生产为产品交付给原商人,并从商人处领取劳动工资。[5]1949年后,国家实施合作化政策,几乎重构了家户劳动。在初级社转为高级社时,社员的土地转为合作社公有,取消土地报酬,社会私有的耕畜和大农具等生产资料合理作价,归社公有,价款由合作社付给本人。[6]家户劳动不再是以私域为范围满足个人及家庭的生产与生活需要,而是以公社制度为保障,农民的身份发生了转变,成为公社成员;农民的劳动开始服务于公社,属于集体劳动。国家充分在场,试图使农民及其家庭得到最稳定的社会保险。改革开放后,市场活力迸发,沿海地区重新出现了商人雇主制度的生产模式。[2]在该模式的基础上,家户劳动演变出“来料加工”[7]、“厂外赶工”[8]等新模式。这些模式的共同特征是以家庭为生产单位,代替工厂加工。这些以家庭为中心的代工厂是一种“隐型工厂”。随着全球化与后福特主义的兴起,工业化发展呈现出由集中式转为分散式的趋势。[2]家户劳动既包括直接面向市场、传统、分散化的小商品生产,也包括现代工业分包体系中间接面向市场、集约化的家庭代工。本研究的家户劳动是指工厂使用外包方式给予生产资料,妇女以家庭为单位加工商品的劳动方式。

自2019年12月开始的公共卫生危机给各行各业带来巨大冲击,形成了新形势下的差异,弱势群体遭受的负面影响更大,“农转居”家庭便首当其冲。“农转居”家庭在本文是指从农村移居到城市、户籍由农村户口转为城市户口的家庭。[9]他们大多延续在农村的家务分工和劳动方式,即男性外出务工,妇女留守家中。但公共卫生危机导致的不确定性使男性难以外出打工,失去了以往的收入,家庭面临不同程度的就业与经济困难。在公共卫生危机冲击以及市场竞争的压力下,妇女所从事的家户劳动具有了新的意涵。

二、文献回顾

妇女从事家户劳动来源于国家制度的倾斜和市场的驱动。随着城镇化的不断推进,城市各领域的资源吸引着农村人口涌向城市。第七次全国人口普查数据显示,2020年全国流动人口为3.7亿人,与2010年相比,增长了69.73%[10],并呈现出以家庭为单位的流动趋势。资本主义早期的工业化是以剥削妇女的廉价劳动力进行原始积累的,其引发的直接后果是男性工人对女性工人的排斥。[11]流动到城市的妇女由于家庭需要或个人能力限制,经常无法外出工作,进而成为闲散劳动力,是家户劳动存在和发展的主力军。随着集体经济的衰弱,私营经济呈现出良好的发展态势,从家庭与市场的契合性视角可以发现,家庭依托作坊经济嵌入并适应市场的同时,受到了市场再造。[12]在社会变迁和市场需要的背景下,江南小农的“家庭化生产”走向市场[13],过密型小规模、低报酬的农业制度和市场性的临时用工紧紧卷在一起,形成了大量半工半耕的非正规经济体。[14]家户劳动参与到现代化的工业进程中,在一定程度上打破了公私领域的分离,为家庭妇女提供了工作机会,使其不再局限于家庭私人空间。

妇女选择家户劳动受到不同因素的影响。其一,市场对劳动力的选择。家户劳动属于非正规就业,非正规就业市场的准入门槛和就业成本相对较低,为工作技能有限的妇女提供了就业机会。[15]在这一劳动体制的安排下,家户劳动的从业妇女成为“无声的顺应者”,而低技能属性的弹性就业成为妇女难以觉察的束缚。[16]从社会政策支持、社会权益保障和社会地位的角度看,从事家户劳动的她们仍然属于非正式就业群体。[17]即便这样,家户劳动为何成为就业市场中处于不利位置的妇女最倾向的选择?其二,妇女选择家户劳动出于家庭需要。家户劳动的主体是妇女、老人等闲散劳动力。[2]家庭的传统两性分工使妇女在务工过程中产生心理顾虑,而务工者可以选择在固定的厂房工作或将原材料带回家进行加工制作。这在一定程度上满足了妇女渴望通过工厂增收以改变自身家庭地位与家庭生计的需求[18],同时契合了妇女希望兼顾家庭照顾的自我要求。妇女进行非正规就业并不必然是女性择业的被动选择,而可能是其自主的理性选择。[19]在她们看来,家户劳动是一项低级的、“属于我们”的劳动。家庭式的生产模式使作为家庭重要劳动力的妇女能够有机会参与其中,使妇女在家庭中的角色和地位发生变化,并因夫妻之间的微妙关系而表现出不同的形态。[20]其三,家户劳动可以成为家庭应对风险的保障。研究发现,2021年实现就业的女性人数比2019年减少1 300万人。[21]随着大城市服务业的快速发展,工作机会大量涌现,打零工成为许多已婚流动妇女的选择。然而公共卫生危机期间,她们没有收入,也没有临时工资之外的任何社会保险,家庭生活和孩子的教育还要继续,这使她们陷入进退两难的困境。[22]零工经济是作为传统雇佣经济的有机补充,可以解决“用工难、用工慢、用工贵”等问题,可以为下岗人员或适龄群体提供再就业机会。[23]家户劳动作为零工经济的就业形式,其灵活就业的特点无形中帮助妇女在公共卫生危机后成为支撑家庭发展的主力。

家户劳动伴随社会变迁发生了新的变化。首先,既有研究多聚焦家户劳动的宏观形态和社会影响,而妇女是从事家户劳动的主体,家户劳动是特殊的就业形式,不应忽视家户劳动对妇女及其家庭的影响。其次,从外部市场的视角探析妇女从事家户劳动影响因素的研究,往往将妇女视为权益被剥削的弱势群体;从妇女家庭本身的立场探讨发现,妇女成为自主选择的积极个体。妇女从事家户劳动究竟是受市场排斥,还是基于家庭发展下理性选择的影响?本文将结合新的社会背景探讨其新的时代意涵,拟选取小城市“农转居”家庭的中老年妇女作为研究对象。她们面临“农转居”以及丈夫在外务工的双重困境,兼具农村妇女与城市妇女的双重角色矛盾,既要照顾家庭成员,又要挣钱补贴家用,在城市努力寻求自己的生存方式。由此,通过探究“农转居”家庭妇女从事家户劳动的具体实践,分析家户劳动对妇女及其家庭的影响,并试图提炼新形势下妇女家户劳动的新意涵。

三、研究方法

(一) 研究对象

第七次全国人口普查数据显示,2020年我国常住人口城镇化率为51.4%。[10]河南省X市是全国十大宜居城市之一,城镇化发展迅速,其周边村镇地区有大量家庭流动到该市买房定居。但流动人口群体即使获得了城市户口,成为了城市居民,其竞争力相比本地居民还有所欠缺,为此只能继续前往更发达的城市打工。这类家庭大多遵循传统的性别分工,男性外出务工,妇女留守家中从事家务劳动及照顾老人和儿童。Y社区是“农转居”社区,社区居民几乎都是从农村搬到城市定居的。2012年11月,河南省政府下发文件,实行省级高新技术产业开发区政策。X市的高新区开办了几家具有一定规模的工厂,主要生产工业零部件。零部件需要用纸盒包装后出售,因此需要大量劳动力完成“粘盒子”的工作。Y社区原是20世纪90年代破产的造纸厂的厂址,社区内的平房区居住的是原造纸厂的工人以及新建工厂的管理人员,他们是“老板”。“粘盒子”工作具有技术要求低、工作时间灵活、空间不限等特点。为了降低企业的经营成本,“老板”就近找到Y社区“农转居”家庭的中老年妇女从事这项工作。

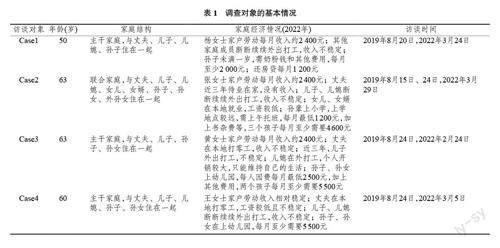

本文选取的调查对象是Y社区从事家户劳动时间最长、最有经验、最具典型性的四位妇女。她们的年龄在50至65岁之间,从小生活在农村,家境较差,由于老一辈家长存在重男轻女的思想,所以她们都没有上过学。在改革开放初期,农民外出打工兴起时,她们与家人来到X市打工,在工地干体力活或给工人做饭。她们于2007年在Y社区买了房,获得了城市户口。当她们的孩子成家立业、生子后,她们就留在家中承担家务劳动和照料家庭成员,没有再就业。2014年,随着高新区工厂的建立,她们开始从事“粘盒子”的工作。调查对象的基本情况如表1所示。

(二) 资料收集

本文采用半结构式访谈和非参与观察法收集资料。由于研究者与研究对象均生活在Y社区,所以研究者与研究对象沟通并建立了信任关系。研究者经研究对象同意后,进入其所从事的“粘盒子”劳动现场。因此,研究者有机会对其劳动场地、劳动过程、劳动状态及其与家人的互动情况等进行观察。妇女从事“粘盒子”的场所位于其居住单元楼的一楼,是由车库改造成的小作坊。小作坊中堆放着劳动所需的材料和小桌凳。地下室没有窗户,妇女劳动时需要开灯,小作坊只安装了一个灯泡,照明效果较差。因此,妇女劳动时会打开小作坊的门,坐在不及膝蓋的小板凳上工作。

对以上四位妇女的访谈先后进行了两次。第一次是2019年8月,访谈内容包括从事家户劳动的原因、劳动状况、家户劳动对妇女及其家庭的影响等。第二次访谈是2022年2—3月,访谈内容包括公共卫生危机对家户劳动的影响、新形势下的劳动状况以及家户劳动对妇女及其家庭的影响等。

四、妇女家户劳动对家庭的积极影响

(一) 家庭再生产转变

1. 家庭劳动力配置优化

在传统性别观念影响下,妇女的家庭角色主要是依附于男性的相夫教子,倾向于先承担家庭责任,而不是先考虑自己,其再生产主要体现为基础家务劳动、本体性家务劳动以及家户劳动。本体性家务指具有本体性意义的家务(即人生任务)、赡养老人、子代结婚、抚养孙代。[24]由于家务劳动是日常性、不规则、碎片化的,对劳动力形成无形的捆绑,其劳动力配置需遵循就近和机动原则,所以在满足日常家庭事务角色的前提下,妇女才能对工作进行有限选择。为此,她们选择了家户劳动作为减轻子代负担、贴补家用的劳动方式。

一个月只能挣千把块钱,有时候挣几百块钱。就忙几天,闲时就在家里,洗洗刷刷,做做饭,有时出去玩玩。如果没有时间,就少接一点活。主要是要看孩子,家里由男人挣钱。(Case4,2019年8月24日)

在新的社会形势下,家庭发展进入新的周期,严峻的就业环境和家庭经济情况使家庭不得不做出优化劳动力资源配置的决定。失业或就业不稳定的家庭成员,即从事家户劳动妇女的丈夫,既不具有市场竞争力,又没有妇女相对稳定的家户劳动收入,不得不承担原本由妇女承担的家务劳动和家庭照料工作,不再遵从传统“男主外”的行为准则,而是积极配合妇女的家户劳动,共同经营生活。

钱难挣,能多接就多接,多挣一点是一点。接送孩子、做饭就让老公干,不能让他闲着。(Case3,2022年2月24日)

以前赚一两千块钱就行了,现在不行,得多做一点,我在家就专门做这个。(Case2,2022年3月29日)

2. 家庭发展成本压力缓解

打工经济与城市化发展使年轻一代的生产、生活和意义面向趋于市场化和城市化,从而助推家庭进入扩大化再生产阶段。[25]家庭的发展成本不断上涨,最典型的表现是婚姻成本与教育成本剧增,其与城镇化的进一步捆绑成为“农转居”家庭发展的主要压力源。对于从事家户劳动的妇女而言,支持子代结婚和抚养孙代是她们重大的人生意义所在。为了使子代家庭在城市能够更好地发展,她们会掏空积蓄,承担子代结婚的开支。随着城镇化进程的推进,城市学龄儿童数量逐渐上升,升学压力增大。孙代的出生使她们要在维持家庭再生产的前提下增加收入,保证孙代获取优质的教育资源。

现在就是愁儿子,儿子得娶媳妇,娶完媳妇生孩子, 都要钱, 所以我接的活最多。(Case1,2019年8月20日)

养了儿子,养孙子,不都是这样过来的么。(Case3,2019年8月24日)

在新的社会形势下,家庭中男性承担本体性家务劳动,以保证妇女有足够的精力进行家户劳动,用于支付家庭日常开支,弥补公共卫生危机带来的经济损失与逐年增加的生活成本。

儿子赚钱少,还不够他自己花。(Case4,2022年3月5日)

得给孙辈交学费和书杂费,现在想多攒点钱,多挣点钱。加上儿子、儿媳的工资,基本够用,自己苦点累点,孩子有学上就行。(Case2,2022年3月29日)

3. 家庭抵御风险的能力提升

在公共卫生危机发生前,由于家户劳动的时间灵活以及空间不限,妇女在保证完成家务与照料的前提下,通过家户劳动补贴家用,积累资金。公共卫生危机发生后,男性无法或很难通过外出务工获取公共卫生危机前的收入。为了缓解家庭的经济困难,家庭不得不重塑劳动分工,理性做出以妇女家户劳动为主,男性以家务劳动与家庭成员照料为主的抵御风险策略。同时,在公共卫生危机的冲击下,子代难以外出打工,面临经济困难。妇女家户劳动的收入可为子代家庭提供经济支持,有利于缓解子代家庭因经济困难而导致的关系冲突,实现更好地团结子代、合力抵御风险的目标。

因为赚不到钱,儿子、女儿都回来了,那时候大过年的,也找不到工作,也就靠这点钱先顶一下,不至于饿肚子。(Case2,2022年3月29日)

(二) 家庭关系转变

1. 夫妻关系:家庭地位重构

在传统“家本位”的伦理导向下,个体基本是嵌入家庭的。中老年妇女受传统家庭观念的影响更深,她们对家庭的嵌入程度体现为对丈夫的依附或从属地位。传统家庭的角色分工是“男主外,女主内”,凡家庭内的事务都由妇女无偿承担,妇女的价值局限在家务劳动中,价值认可的话语权掌握在丈夫手中。

粘盒子,我老公才不干,他嫌弃得要死。(Case1,2019年8月20日)

家里谁说了算,肯定是男的。我挣的这点钱,也就给家里买买菜,给小孩买点零食,不够干个啥。(Case3,2019年8月24日)

然而,一场公共卫生危机改变了家庭的劳动力分配,激活了妇女的主体意识,重构了妇女的家庭地位。妇女家户劳动的收入成为家庭唯一的经济来源,使她们逐渐意识到自己对家庭的重要意义。妇女也可承担养育家人的责任,也可“像男人一样”决定家庭事务,从而实现自己的人生价值和追求。主体意识的觉醒是劳动妇女个体化发展的动力,是实现妇女独立自主与男女平等享受权利的开始。而长期处于家庭中心地位的丈夫受公共卫生危机的影响,难以找到工作,使其不得不重新审视自己在家庭中的角色和地位,并调整自己的行为。他们开始让出部分事务的决定权,例如家庭重大支出的决定权、家庭分工的决定权等,妇女开始在家庭生活中占有一定的主动权。丈夫主动分担家务,协助妻子完成家户劳动,并在情感上表现出对妻子的关心。妇女最初选择家户劳动遵循的是以家庭为本的逻辑,一方面满足完成家务劳动的需求,另一方面实现为家庭奉献的自我价值。2019年至2022年,家户劳动改变了妇女依附丈夫的状况,她们逐渐掌握家庭的话语权和决定权,家庭地位逐渐趋向平等甚至高于丈夫。

我现在就在养家,我现在说一,他(丈夫)不敢说二。(Case3,2022年2月24日)

现在也知道给我送饭了,看小孩写作业也是他(丈夫)的活,比以前老实多了。(Case2,2022年3月29日)

2. 亲子关系:家庭冲突减少

费孝通指出,亲子之间因隔着一代的时间,两代人很可能因接触不同的社会环境而发生理想上的差别。这是在变迁剧烈社会中经常可见到的事。[26]209无论在乡土社会还是现代社会,社会标准不断发展,父辈与子辈之间的冲突在时间长河中成为规律。随着子代从成年开始想摆脱对家庭权力的掌控或继承部分家庭权力,权力的流动必然伴随围绕当家权的竞争、冲突、妥协、合作等家庭政治形式。[27]在这一过程中,亲子关系可能出现裂隙。这种裂隙可能促成家庭的最终分裂,且其影响一直延伸到分家之后的代际互动过程。[26]209家户劳动的存在不仅缓解了传统家庭因分家导致的家庭资源紧张,同时帮助家庭成员重新认识到在公共卫生危机下所有家庭成员对家庭整体发展的贡献。

为帮助子代家庭在现代社会立足和具有竞争力,实现子代家庭向上发展的目标,父母为子代提供经济支持以及孙辈照料。尤其是近三年以来,母亲从事的家户劳动直接成为子代家庭生活的保障。中小企业和服务业在危机期间受到更为剧烈的冲击,留在城市的青壮年出现“就业荒”。[22]由于在大城市能够获取相对可观的收入,小城市没有足够的岗位提供给子代,所以他们只得暂时选择一份工作安定下来,甚至需要依靠家庭的反哺。这时子代对于母亲更加信赖,并且对家户劳动的态度发生了转变,甚至主动为母亲分担劳动。

孩子在家里也帮忙,下班了也帮忙。我儿媳妇说:“看你这么辛苦,我来干,不忍心看你在这干。”(Case2,2022年3月29日)

儿子也帮我抬东西。我腰不好,直不起来,他就帮我抬盒子、提糨糊。以前他还拉不下来脸,嫌弃,现在不用说也知道干了。(Case4,2022年3月24日)

3. 代際关系:隔代情感强化

父母参与孙辈照料在中国传统家庭普遍存在,但随着年轻父母育儿理念的更新以及两代人观念的差异,孙辈的照料主体发生了变化,年轻父母开始亲力亲为或者雇佣育儿师。因此出现了这样的现象:祖辈希望从年轻父母手中争取“看孩子”的权利,与孙辈建立亲密关系,在给予子辈有力支持的同时,获得象征家庭地位的“面子”。受传统传宗接代思想的影响,一些祖辈对自己晚年生活的想象图景是含饴弄孙、享天伦之乐,因此更加渴望与孙辈建立亲密的情感关系。

打工经济的兴起使还未走向现代城镇化的村庄形成了以代际分工为基础的半工半耕的家庭生计模式。[28]从事家户劳动的家庭,其子代为了获取更高收入,选择流动到经济发达的大城市打工。祖辈承担孙辈的照料责任,体现了代际互助传统在充斥着理性主义育儿背景下在家庭中的延续,同时满足了祖辈渴望与孙辈建立亲密情感联系的愿望。

五、家户劳动对妇女的隐形影响

在市场经济效益最大化的驱动下,工厂为降低成本与风险,让当地中老年妇女以个体形式进入家户劳动中。从劳动者保障和个人发展角度看,家户劳动时间灵活与空间不限两大优点存在一定悖论。

(一) 时间灵活的悖论

1. 家户劳动流程的限制

工厂派发订单的程序与盒子的制作过程决定了妇女家户劳动的时间安排,这与家户劳动时间灵活存在一定悖论。工厂派发订单的程序是:由负责联络的妇女或者派发生产材料和结算工资的“老板”,首先将切割好尺寸的纸板、包装纸、胶水、糨糊以及包装绳等材料用货车送到妇女家门口,平均分给所有妇女;然后按订单工期将成品拉走,时间不固定。每月1号,“老板”会按上个月的成品数量结算工资。“粘盒子”的制作过程包括三道工序:将纸板塑型成盒和盖;把盒与盖覆盖上包装纸;把盒和盖配套打捆,50个一捆。工序虽不复杂,但厂家要求较高,如盒子整齐无破损,盒面干净、平坦、无气泡、无褶皱。因此,在盒子的制作过程中,要求妇女十分用心。如果盒子达不到要求,就要妇女自己买材料重新制作。从事家户劳动的妇女,其工作时间取决于订单派发时间与订单量,工资多少取决于工厂需求。当工厂订单量大时,妇女需加班或动员家庭成员协助完成,收入较高。当工厂订单量少时,妇女较为清闲,可打牌娱乐,但收入降低。单个盒子的工钱是1角7分,盒子与盖子一套的工钱是3角。有5年以上经验的妇女一天能完成500套,日工资为150元左右。这些妇女每月可获得的工资在500至2 800元之间,平均为2 400元左右。按此计算,每人每月约需粘8 000套盒子。一套盒子用时约5分钟,一个月的劳动时间约为667小时。除了休息时间,其他时间她们几乎都在粘盒子。

2. 家户劳动时间的挤压

被调查的四位妇女面临家庭生活与发展的现实需要,她们既要养活自己,还要供养孙辈,为此需要找一份合适的工作贴补家用。在“家本位”的传统伦理导向下,妇女保留着传统的家庭角色分工。一方面,她们需要承担家务等基础性劳动;另一方面,她们还需分担家庭经济压力。家务劳动的日常琐碎性无形中决定着生产劳动的选择。为此,她们不得不选择从事工作时间灵活的家户劳动,以平衡家务劳动与工作。

每天要接送小孩上下学,就算星期天小孩不上学,你(要照顾他)想走也走不了。所以只能干这个工作,因为可以随时停,不耽误事。(Case2,2019年8月15日)

虽然家户劳动表面上看可以“想起来就可以做,累了可以不做”或者“多劳多得,少劳少得”,但这种“灵活”在一定程度上却是对她们身心发展和权益的挤压。妇女的身体遭受了慢性损伤,如眼睛干涩、关节不适和疼痛、手部皮肤破损、颈部和腰部僵硬等。

我昨天粘了一天,手上的皮都磨掉了,你看这胶水粘的……不知道啥保险,也不知道找谁问,上哪问。(Case2,2019年8月15日)

这腿和腰坐久了容易疼,腿弯子都是硬的。我去医院,医生让喝药,花了好几千块钱。(Case3,2019年8月24日)

工作任务增加了妇女的心理压力。她们随时准备切换自己的工作频道,以平衡家务劳动与家户劳动。任务较重时,她们需压缩休息时间或发动家庭成员帮忙完成。家庭中潜在的劳动力与可利用的时间被雇佣方无情收割,说明这只是一种以较低保障换取较“自由”工作时间的“虚拟平等交换”。

累,老有个事,咋能不想,搞不好哪天又有别的事, 所以只能赶快干完, 就轻松了。(Case4,2022年3月5日)

没有时间休息,每天就是干活,干家务,照顾小孩。回到家沾床就睡,也不想别的,也想不来。(Case3,2022年2月24日)

此外,这份“自由”一定程度上限制了妇女通过学习新技能获得相对回报较高工作的想法,强化了资本市场对其角色定位的认同。资本通过妇女的辛勤劳动,实现了降低生产成本的目标,侵犯了妇女应得的保障权益。但在公共卫生危机下,她们不但未意识到自己的权益被侵犯,反而对“老板”抱以感激之情,未想过提出增加工资或保障等要求。

老板可怜我们,瞧我们没事干,就给我们找点活干,这样我们还可以顾家。现在我还能有点收入,知足了。(Case1,2022年3月24日)

(二) 空间不限的悖论

1. 家户劳动场地的延伸

妇女的家户劳动场所主要在所生活社区单元楼由车库改造而成的小作坊内。由于生产工期不确定,当工作量较大时,为了保证按时完成工作,她们需要在小作坊长期工作。她们认为“活想在哪干就在哪干”“比较自由”。她们通常在作坊里“粘盒子”后,回家从事洗衣、做饭、照顾孙辈等家务劳动。但在工期紧张时,她们就只能在小作坊休息,照料孙辈,或将生产资料带回家中劳动。

有时候忙了,就把盒子带回家粘,有时候到下面作坊粘累了,也可以在躺椅上休息一会儿,在哪都能干,比较随心所欲。(Case2,2019年8月24日)

2. 家户劳动空间的侵占

家户劳动空间的“不限”,使生产空间侵占了家庭生活空间,或者说家户劳动使再生产局限在家庭空间里。工作时需要面对家庭生活,休息时需要面对工作。长此以往,随时处于工作空间的妇女会因面临高压而难以喘息。空间的“不限”无形侵占了劳动力再生产以及孙辈的成长空间。

劳动力再生产一方面是指劳动者在劳动过程中所耗损劳动能力的恢复、更新以及劳动技能的积累,另一方面是指具有劳动能力的人口一代又一代不断地培养和补充。[29]家庭生活空间与家户劳动空间的重合模糊了妇女与家庭成员生活与工作的边界,致使原本进行家庭资本积累的空间被侵占,影响家庭内劳动力精力的恢复。此外,从事家户劳动的妇女还需肩负孙辈照料的责任,而其精力、家庭生活空间被家户劳动所占据,这无形中将影响孙辈健康成长所需的空间。

六、结束语

传统性别观念不可避免地导致男女两性间的冲突与矛盾,同时对当代妇女的生活与家庭亦产生深刻影响。在传统社会,妇女被赋予“贤妻良母”“女主内”等诸多角色,其背后折射出对女性角色的刻板要求,同时将妇女的家务劳动与“美德”的价值捆绑在一起。随着社会经济的发展,传统的性别观念已发生变化。社会对妇女的角色期待不再局限于家庭。但在“农转居”家庭中,从事家户劳动的中老年妇女大多仍保留传统的性别观念,深受“男主外、女主内”的影响。在公共卫生危机下,由于男性家庭成员就业受限,经济收入下降,妇女从事家户劳动的收入成为家庭的主要经济来源。承担家庭的经济功能促使妇女的男女平等观念萌芽,家庭关系也随之发生转变。在夫妻关系中,丈夫重新认识妇女所从事的家户劳动,开始调整自己的行为,妇女的家庭地位提升,夫妻地位趋于平等。在亲子关系中,参与家户劳动的妇女对子代家庭提供的补充性支持使子代对父代的依赖性更强。在代际关系中,祖辈对子孙的感情寄托得到满足,在“看孩子”的过程中强化了祖孙情感,减轻了子代在外打工无心照顾孩子的忧虑。

家户劳动的出现既是市场经济发展的产物,也是“农转居”家庭婦女在劳动力市场的理性选择。从一种宏观抑或第三方研究者的视角考察家户劳动,不可否认家户劳动时间的灵活、空间的不限是资本方包装的糖衣,将妇女劳动保障围在一堵隐形的墙内。但在公共卫生危机下,从家庭发展角度看,家户劳动除对家庭关系的正向影响外,还进一步优化了家庭劳动力分配,缓解了家庭发展的压力,提升了家庭的抗风险能力。家户劳动作为推进城镇化进程的一种劳动模式,为理解“农转居”家庭的再生产与关系转变提供了新视角。