书写不可修葺的过往,看见刹那流逝的时间

文/杭州高级中学钱塘学校 范淑敏

写作营项目:

《普通高中教科书·语文·选择性必修上册》第七单元--借鉴《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》《赤壁赋》《登泰山记》中的艺术手法,写一篇不少于800 字的散文。

写作营目标:

●明确散文的写作特点。

如何发现生活中值得书写的经验?如何剪裁这些经验成为一篇散文?应该从何处进入散文书写的母题?如何书写共通的情感以向读者发出邀请?散文既然是书写情感的文学体裁,那么散文书写中可教的部分在哪里?如何用可教的部分唤醒我们心中不可教的部分?

带着这样的疑问,我们反观当前高中散文课的教学,会发现当前已基本形成“向外走”或“走到散文之外”的局面:把关注“个人化的言说对象”转向了泛化的“外在的言说对象”,从贴近作者“感受其所见所闻”向外走向知人论世的“谈论我们的所思所想”。

中学生的散文写作有一些可取的路径。

写作营技巧

以创作者的姿态阅读,以读者之心贴作者之情

现在的高中语文课堂,同学们在梳理文本的过程中,往往先从阅读者的角度去细读文本,同学们的思考路径是“物象”-“意象”-传达出的“情感”,再从写作的角度去解构文本的创作路径,从“心境”-“挑选物象”-“架构文本布局”来切入文本的肌理。

我们不妨转变姿态,从创作者的姿态出发。先来思考一个问题,即假如由我们来写,“彼时是怎么样的心境才会挑选这些景致进入文本”。

这个问题统摄了“情-景-人”三种关系,具体到《故都的秋》中,我们可以思考“什么样的人会关注‘一椽破屋’‘破壁腰的牵牛花’‘槐树的落蕊’‘扫帚的丝纹’”。会挑选这些景致进入散文的人,必定是热爱“故都的秋”的,这种热爱不是走马观花、游览名胜古迹的游人式的奔赴,而是“近乡情更怯,不敢问来人”尚不可得的遥远思念。我们也可以思考“什么样的彼时心境会记录下‘唉,天可真凉了--’‘可不是吗?一层秋雨一层凉了!’这样生动写实且饱含京味儿的对话”。都说“初闻不知曲中意,再闻已是曲中人”,这样充满京味儿的对话定格了老北京聊天的日常,正是这样缓慢悠闲的声调,才能安放如此浓厚的思念、如此遥远的别离。这样的京味儿也只有在烟火气中生活的人,饱蘸了怀念、悲凉、热爱,才能调和出五味。

《荷塘月色》和《故都的秋》又有不同,前者是在场的,后者是遥想的。“是怎么样的彼时心境会让朱自清在妻儿熟睡之后,披上长衫,带上门出去?”“诚然是‘心里颇不宁静’的朱自清,才看得到‘树缝里也漏着一两点路灯光’的细节,才能在‘烟雾里也辨得出’杨柳的丰姿,才会走在‘幽僻’‘阴森森’的小煤屑路上,觉得自己是一个‘自由的人’?”正是因为“不自由的人”才能在这样一条“有些怕人”的小路上寻得宁静。家境的惨淡、与强势父亲的矛盾、和解不成又犹豫不定,这都汇成了“这几天心里颇不宁静”。一个“颇”字,五味杂陈。在这样一条小煤屑路上,零星地感到瞬息的自由,何尝不是伦理的自由,是摆脱作为丈夫、父亲、儿子身份的,摆脱潜意识里伦理负担的,能够实现“我”只是“我”的自由。

可见,物象的挑选是基于作家内心复杂的情感,这种情感不是标签化的“怀念”或者“落寞”可以囊括的,在景中或许获得疗愈,或者寻到寄托,复杂情感在“荡漾”中“波动”,难以一言以蔽之。

作为创作者,我们或许更应该贴近“作者个体的情感认知”,深入感受作者的个体经验和复杂情感,而不是用概念化、抽象化、普适化的思想来概括所谓的思想情感。而且,散文不同于小说,可以修改结局,散文书写的是无法挽回的东西、不可修葺的过往。

“呈现”而非“告诉”,描摹场景和细节

我们来看看之前同学们书写的作品。

A 同学:

我和爷爷疏远了,陌生到比陌生人还要陌生。

在最初的书写中,同学们并不懂得“迂回”和“呈现”,而是直接告诉我们人的疏远、友谊的淡漠。这种叙述在阅读理解中可以概括为“直抒胸臆”,但这往往会使散文失去韵味。同样是写人与人的亲疏远近,人事的变迁,我们可用其他的路径和方法来表现。《项脊轩志》无一字是“亲”或“疏”却处处都是“亲疏”,作者并未直言,而是诉诸“呈现”。

妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。余自束发,读书轩中,一日,大母过余曰:“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”比去,以手阖门,自语曰:“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”顷之,持一象笏至,曰:“此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!”瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

借助如同小说场景一般的细节搭建过往,将那些不可修改的记忆之事一一呈现在我们面前,令人触及彼时的心境。散文写作中,往往需要呈现细节、动作、语言等,以呈现的方式代替议论、抒情,以达到“迂回”的审美效果。

黄宗羲评《项脊轩志》:“余读归震川文之为女妇者,一往情深,每以一二细事见之,使人欲涕。”在《项脊轩志》中,作者没有直接用抒情的方式打开自己的经验世界,而是在这个场景中,运用了大量细节。在此基础上,我们再来看看在具体场景中,作者调度了哪些东西来进行间接抒情。

有感于《项脊轩志》,我们在书写散文时可以用“呈现”的方式,以场景作为情感容器,以细节丰满情感肌理。“我和爷爷疏远了,陌生到比陌生人还要陌生。”这样的表达可以用场景和细节精进为:“我和爷爷从朝夕相处变成了一年只见上几面,陌生到家里的狗在他面前还要迟疑一会儿才会摇尾巴打转。”

“娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’”作者没有说“母亲慈爱”,而是运用语言、动作描写来刻画人物形象,通过刻画人物形象来抒发情感。归有光不言人情世态、悲欢离合,尽描摹而已。

我们来看看学生经过学习后写的片段:“去年夏天回老家,看到奶奶穿着一件老人衫,站在门口等我。当时的风很大,风从奶奶的袖口漏进去,又将衣服吹鼓了起来。她依旧很瘦,好像会随时被风吹走。不知从何时起,奶奶的头发全白了,明明染过黑发,再见到也已经褪成了白色。”这就成功地呈现了一个场景,勾勒出足够多的细节,通过对人物的描写来抒发对奶奶“欲说还休”的幽微情感。

图/ 朱大凤

景无情不发,情无景不生

陆时雍在《古诗镜》中说:“深衷浅貌,短语情长。”钱基博亦有言“睹物怀人,此意境人人所有”。然而,以“极淡之笔”写“极至之情”,“此妙笔人人所无”。为了达到这样的审美特征,我们有哪些路径呢?

如何书写“人与人的距离变远了/变近了”,我们可以用物理空间距离的拉大来写人与人的疏远。电影镜头能非常直观地用空间的阻隔来写情感的淡漠,例如在电影《钢的琴》开始的场景中,导演用镜头和空间的分割来造成两个人的距离感。所以在表现“疏远”的时候,其实可以借助空间分离表现人的距离,借助空间变化表现亲疏变化。我们不妨展现一个运用“细节+空间”来表现人与人的疏远的案例。

B 同学:

不知是否所有的友谊从一开始就埋下了结尾,曲终了,人散了。

B 同学修改版:

虽然彼此的联系方式都加得满满当当的,但半年过去了,所有的聊天界面还是空空荡荡的。

《项脊轩志》中有:“顷之,持一象笏至,曰:‘此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!’瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。”我们讨论了这段话触达人心的运作机制。象笏见证过祖母的期待、祖母的关怀,见证过对功名抱有希望的“我”。“金榜题名,赐我象笏者何在也?”我们不难发现,在书写散文时,我们选取旧物不是随意的。

我们借助的旧物犹如媒介,所谓睹物思人,特定的人要通过特定的媒介抒发特定的情感,所以“象笏”会进入归有光的散文,作为一个抒发情感的关键。

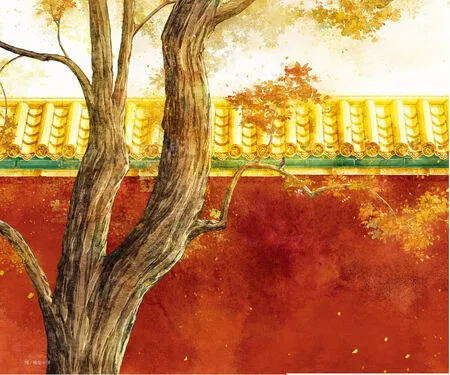

所谓“景无情不发,情无景不生”,触景生情常常是我们切入散文情感的方便法门。归有光那句“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”流传至今。书写情感之时,有生命的“景致”和无生命的“旧物”比起来,它会生长、会变化,它会标记时间,反映时光的流逝。兰桂满园,与“我”共植的人却不知在哪里。之所以这样书写,不仅能表现物是人非,而且能表现“物盛人衰”。我们要抓住一些具有叙事推动力的景,简而言之就是有故事、能通过这个景讲故事。

C 同学表现对童年的眷恋:

一次过年回家,走在临街的我却发现远处有人在伐木。听着锯子刺耳的声音,我慌了,忙跑过去。村里人貌似要把木头卖了。看着锯子一寸寸切入树干,我却无法阻止,只能在一旁努力回忆关于这棵树的一切,鸟巢、知了、蜂窝……“轰!”我的思绪断了,我呆呆地看着横卧在地上的树。那几日,每天总有几十棵树倒下,最终,一片林子从中裁断,仿佛我的童年也被剪断了。

D 同学书写童年的失去:

这里曾经有一棵树,我们爬上去淘到很多好东西,永远没有鸟蛋的鸟巢、蜕了壳的知了和不出蜂蜜的蜂窝。现在这个树桩还很新,仿佛那乳白色的汁液烫手一般。这次回去,新种的树也已经很高了,盖住房子,像是一顶帽子。但是我们走过去,也就走过去了,谁都没有想伸手够一够。

不过,纵使有再多的技法解构写作,散文写作或许从始至终都应该关注亘古不变的“情感”本身。

写作营成果展示

江边大草坪

文/杭州高级中学钱塘学校205班张梓蘅 图/朱大凤

寒冬里有一阵突然晴朗,气温一下子向春天靠近。虽然早晚穿单薄了还是会感到瑟缩,但也不妨碍人们在日光之下与春共舞,享受久违的欢欣。于是,我们一家出门踏青。去哪里?首选自然是江边大草坪--我们一家都喜欢那里。一望无际的草坪在高楼林立的城市中栖居,以悠远的语言诉说着我们不得而知的故事。

“江边大草坪”并不是它的本名。只因它是一片草坪,生长在江边,很大,就一直被我这样称呼。它到底叫什么名字,我曾经也对此好奇,于是打开地图软件定位,只见条条名字清晰的公路与浩瀚的钱塘江之间,这片草坪存在的地方填充着一个半圆拱形的空白色块,就好像它脱离了现代社会,独属于另一个文明--对于它的名字,即便是地图也没有答案。

幼时来此玩耍,朴实的草坪通常被各色帐篷占领,即便是毛毛雨中也隐约有几顶藏在角落。更不用说晴朗的日子:奋力放风筝的小孩,嬉闹着踢足球的少年,激昂地玩烧烤的青年,都在帐篷与帐篷之间愉快地笑。他们和笑声相连,填满了江边大草坪。它是城市边缘最后一抹野趣,天色晴朗,空气新鲜,阳光明媚,突兀也坚固,定定地镶嵌在这个巨大的城市机械边上,如同亘古存在那般,令人安心。

怀抱着变得有些生疏的欢欣,我们再度沿江启程,满满当当地带上了蒙灰的风筝与帐篷,试图找回那份特殊的趣味。然而,这次当我们在原来的地点下车,一眼望见的却是条条宽厚的白色石板路在隆起的草坡间蜿蜒,像入侵的蛇。几次确认位置之后,我们不得不接受一个可怕的消息:江边大草坪消失了,或者说,它被深深地湮没了。几个硕大的圆形花坛重重地压在绿草上,花坛中央的参天大树以健壮沉默的身躯迅捷生长,根深深地扎进了昔日的草坪。那草坪底下的泥土正和树根低语,它们难过地说:“我们再也不能见到天日了,我们会变成化石、变成历史,会丧失掉空气和水。”不料它们语言不通,根只是茫然而笨拙地继续生长,终究刺穿了那片老去的土地。低头去找,再也找不到野花,但数座巨大的蒲公英雕塑以其惨白的身姿高傲地俯视着我。草坪尽头,一人高的塑胶攀岩山显然是为了儿童搭建的,此刻却空无一人。我踏上草坪,一眼望得到边,沉郁的城市以它的审美标准改造了这片野地,于是帐篷不见了,烧烤不再有了。放风筝的小孩时时低头看着脚下的路,坚硬狭隘,终究是放不开步伐。没一会儿他就到了头,转过身向另一头跑去。那风筝总也乘不上风,晕乎乎地在空气里打转,在泥土和灰尘中被拖着,偶尔动一下,好像已经陷入了忧郁的睡眠。

我确实很长时间没有来过这里了,它是什么时候消失的呢?我焦急地揣测,可是又得不出结果。返家时,我越想越难过--我难过于心底少了一个惦念之地:从此在缺乏新鲜空气时,我不再有“去江边大草坪走走”这个选项了;想要搭帐篷的时候,也不再想得出还有什么好地方可去了。遗憾于心头,我终觉那天探访新的江边大草坪过于短暂,于是在春夏交接时,我再度来到了江边大草坪。

春天来了,崭新的江边大草坪首次遭遇了风筝的洗礼。高傲的蒲公英雕塑也难免显得凌乱,数个彩色的风筝缠绕其间,不得归路,风吹得那风筝尾的彩带猎猎作响,仿佛要把那伪造的蒲公英一起带走。这次,我在塑胶攀岩山的脚下看到了成群的小孩。大约是出于好奇,我向着草坪的那一头走近,欢笑声逐渐充斥了耳蜗。攀岩山中间矮、两边高,一侧布满模拟攀岩的凸起,一侧从顶上垂下坚实的麻绳。一个爷爷带着小孙子站在麻绳下面,看上去却是在犯难。原来有大孩子把那麻绳绕了三道缠在顶端的柱子上,只垂下来一小截,小孩子够不着,而对大一点的孩子来说刚刚好。我当然要拿出曾经的“孩子王”架势--拉着下垂的绳头登了顶,帮小孩放下了绳子。我笑着在顶上给他加油打气,看他一点点拽着麻绳爬上了山顶,和他开心地大叫、击掌,心情居然也好了许多。

意识到这一点之前,我尚且愣愣地站在儿童攀岩山顶出神,像个笨拙的巨人,低头俯瞰着脚下正发生的一切。我看到几个孩子在草坡间奔跑,身影起起伏伏,就像穿行于绿色的波涛。另外几个孩子陆陆续续地爬上攀岩山站到了我身边,小小的攀岩山好像变成了一艘神气的船驰骋航行。欢声笑语环绕着变成“巨人”的我,我终于醒悟过来,发现了那个从未被隐瞒的、属于这里的秘密:只要还有孩子来,这里就永远不会是冰冷的。孩子们终会驾驭人造的一切,劈开钱塘江的巨浪,用笑声填满世界。我打开地图,意外地发现这里还是一片空白。草坪消失、人工席卷,可是至少在地图上,这个空白的半圆形并没有变。江边大草坪、江边大草坪……即便它已经完全不再是一片草坪,我也依然这样叫着。以后的它会被新的来客们怎样称呼呢?我不得而知,却明白了一点:这片土地会永远孕育鲜活的童真。

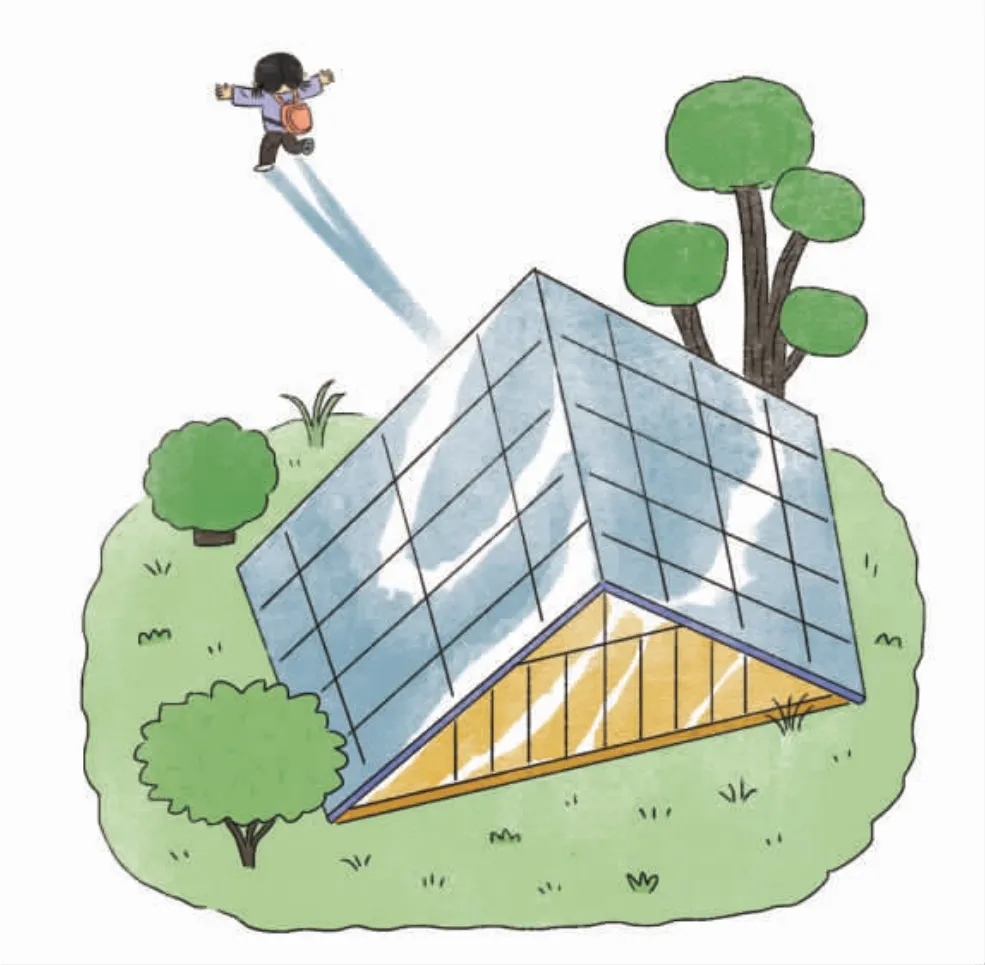

恍惚间,耳边传来一阵钢琴声。很轻、很远,有点失真地在空中飘荡,融入空气,掺着雾霾与灰粒钻进我的耳朵。我回头,猝不及防见马路对面建起一座外形像木屋一样的幼儿园,反光的金属建筑材料却在太阳下暴露了自己的身份。“你不是木头!”我悄悄大喊,没人听见。那钢琴声从幼儿园里传来,一个小女孩从幼儿园门口跑出,她背着一个粉红的小书包,向路的尽头不停地奔跑,遥遥传来几声渐轻的呐喊:“妈妈!妈妈!”和煦的暖风让一切变得有点让人热泪盈眶。然后呢,我一不留神,小女孩就不见了。

……………………………………… 指导老师点评 ………………………………………

《江边大草坪》从作者的童年一直延伸至今,作为一种“旧物”,它在一点一点淡去。 “江边大草坪”作为作者记忆的起点、童年的承载和城市审美的见证,这个从未被命名的存在背负了作者幽微的情感脉络。 作者擅长用场景来收束,结尾那消失不见的“小女孩”是庄周还是蝴蝶呢? 对于记忆中不可修葺的过往,作者动用细节去描摹它,运用场景去定格它;彼时的回忆和如今的场景整合交织,犹如草蛇灰线,隐现一种虚实相生的美。 我们于个人的回忆中看见城市的变迁,于城市的变迁中找寻曾被“命名”为“江边大草坪”之地承载的个人时空和幽微的个人情感。 作者以宏大的理性照见幽微的感性,以老练的文笔书写了一段独属于她童年的不可修葺的过往。