温室条件下中棉113 对不同地区棉花黄萎病菌的抗性评价

赵丽红,张亚林,冯自力,魏锋,冯鸿杰,周京龙,朱荷琴

(中国农业科学院棉花研究所,河南 安阳 455000)

棉花黄萎病主要是由大丽轮枝菌引起的,属于典型的土传维管束真菌病害。由于大丽轮枝菌在土壤中生存能力极强,并在维管束中扩展蔓延,而叶面喷施的化学农药很难到达棉花维管束,难以起到防控黄萎病的良好效果,因此棉花黄萎病的防治属世界性难题[1]。 新疆棉花种植面积占我国棉花种植面积的80%以上,近年来整个新疆地区50%~70%的棉田受黄萎病危害,每年由黄萎病造成的产量损失为15%~30%,重病田减产高达50%,黄萎病成为制约新疆棉花生产发展的重要因素之一[2-3]。从目前来看,种植抗病品种仍是防治棉花黄萎病最经济有效的途径[4]。 而新疆棉花在生产中仍然缺乏控制黄萎病危害的抗病品种[5-6]。对新疆棉花品种进行系统的黄萎病抗性评价,明确新疆棉花品种合适的种植范围,具有重要的参考意义[7]。

本研究从作者团队已建立的黄萎病菌种群资源数据库筛选出来源于新疆阿克苏、阿拉尔、石河子,河南安阳和河北辛集的黄萎病菌株11 个,对中棉113 进行抗病性评价并建立其抗病性评价体系,为中棉113 适宜种植区域划分提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试棉花品种为中棉113[8],由中国农业科学院棉花研究所南疆优质棉育种课题组提供。感病品种冀棉11、耐病品种鲁棉研28、抗病品种中植棉2号[9]的种子均来源于作者团队。11 个供试棉花黄萎病菌株详见表1,来源于作者团队已建立的棉花黄萎病菌种群资源数据库。

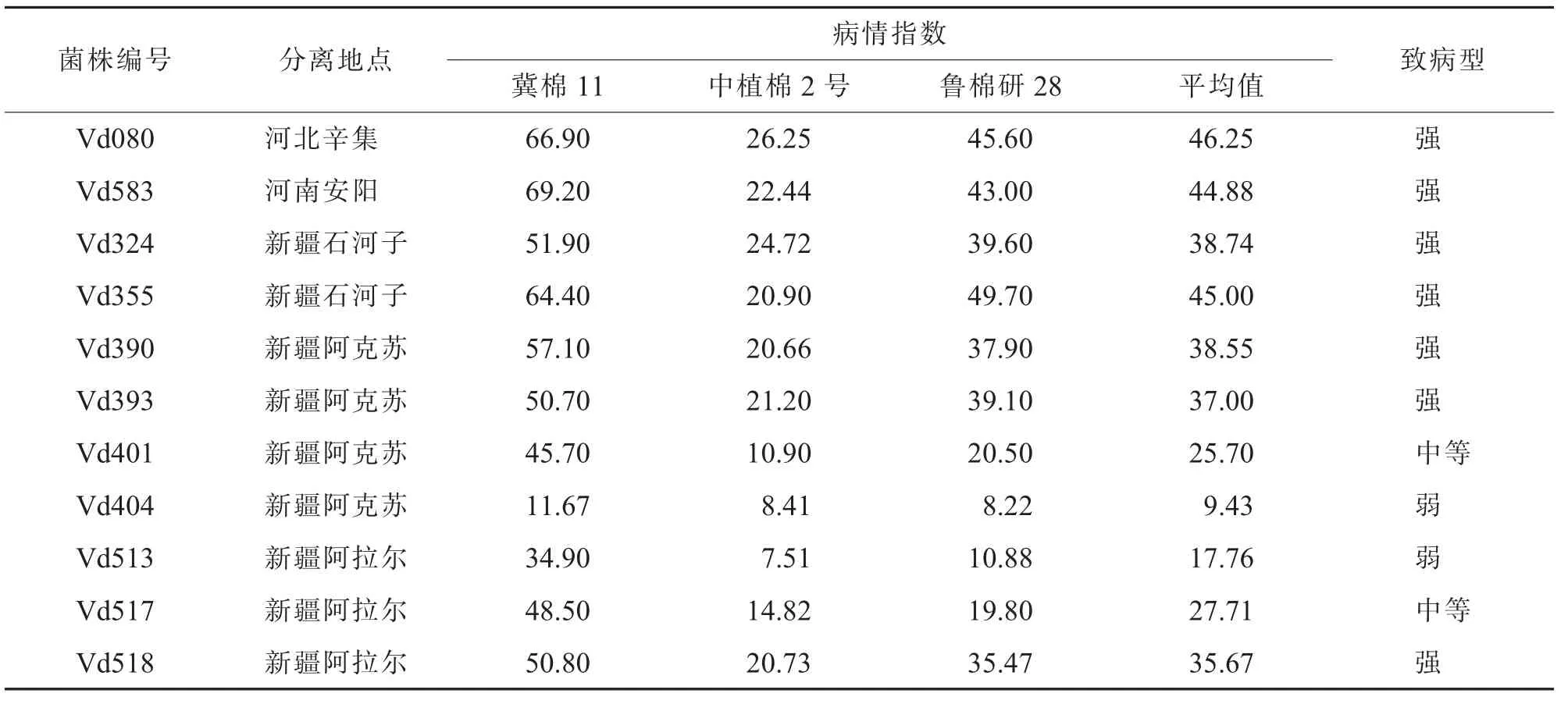

表1 11 个黄萎病菌株致病力测定结果

1.2 供试黄萎病菌株的致病力测定方法

1.2.1营养钵的制备。参照蛭石沙土无底纸钵定量蘸菌液法[10]测定黄萎病菌株致病力[11],将新疆棉田的土壤、河沙和营养土按3∶2∶2 的体积比混合均匀,用报纸制作直径6.5 cm、高10 cm 的纸筒,将纸筒放入长方形塑料盒(14 cm×22 cm)内,将混合物装入纸筒至2/3 处,即制成了蛭石沙土营养钵。

1.2.2试验设计。 以冀棉11、鲁棉研28、中植棉2号为鉴别寄主测定各菌株致病力。每个菌株3 次重复,每盒6 个营养钵为1 个重复,棉花出苗后,每钵留苗4~5 株。 待棉苗第1 片真叶平展时蘸根接种孢子悬浮液,接种液孢子含量为1×107mL-1,每钵接种10 mL[11]。

1.2.3管理与调查。将温室温度控制在20~32 ℃,相对湿度控制在60%以上,保证充足的光照,定时通风。 接菌后7 d 开始出现发病症状,实时观察感病对照冀棉11 的发病情况, 当感病对照病情指数为37.5~66.5 时, 开始第1 次调查病害发生情况,整个发病期调查3 次[12-13]。 参照棉花黄萎病分级标准(GB/T 22101.5-2009)中所述的5 级分级法,根据调查结果病情指数来划分抗病类型[14]将黄萎病菌的致病力划分为强、中等、弱3 种类型。

1.3 中棉113 抗病性评价

采用1.2 的温室致病力测定方法, 以冀棉11为感病对照、 中植棉2 号为抗病对照, 测定中棉113 对供试强、中等、弱致病力黄萎病菌株的抗性。每个菌株3 次重复, 在播种后21 d 左右接种以上11 个不同致病力的黄萎病菌株。 实时观察并调查发病情况,最后1 次调查结束后,中棉113 的每个处理随机取样10 株棉花测定株高、根长、鲜物质质量等生物量指标,并对病情指数与生物量指标的相关性进行分析。

1.4 数据处理

采用Microsoft Excel 2013 软件进行数据统计整理,GraphPad Prism 8 软件进行单因素方差分析,采用最小显著差数法(least significant difference,LSD)进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 供试11 个黄萎病菌株致病力测定

由表1 可以看出,11 个黄萎病菌株的平均病情指数范围为9.43~46.25,可划分为强、中等、弱3种致病类型。 其中:强致病型菌株有7 个,分别是Vd080、Vd583、Vd324、Vd355、Vd390、Vd393 和Vd518;中等致病型菌株有2 个,分别是Vd401 和Vd517; 弱致病型菌株有2 个, 分别是Vd404 和Vd513。 供试菌株的来源和致病型都具有一定的代表性,可用于中棉113 抗黄萎病性的评价。

2.2 中棉113 的抗黄萎病性评价

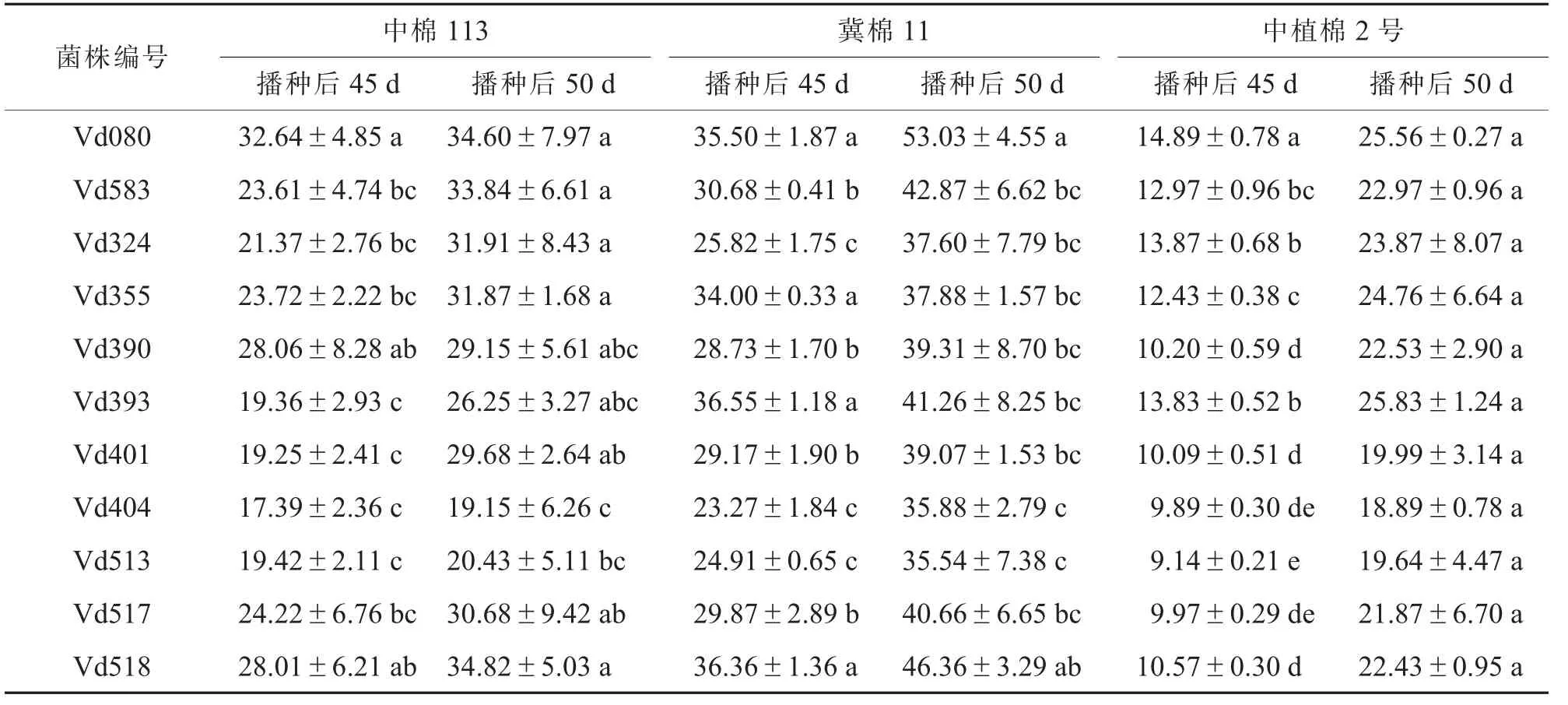

由表2 可知,11 个不同致病型的黄萎病菌株侵染中棉113 及感病对照冀棉11 和抗病对照中植棉2 号后,无论是弱致病型、中等致病型还是强致病型菌株,病情指数均先随着播种后时间的推移逐渐增大,且在播种后50 d 的病情指数最高,即发病最重。 感病对照冀棉11 的病情指数达到了鉴定的要求, 强致病型菌株的病情指数为37.60~53.03,中等致病型菌株的病情指数为39.07 和40.66,弱致病型菌株的病情指数为35.54 和35.88; 对于抗病对照中植棉2 号,强、中等和弱致病型菌株的病情指数为18.89~25.83。中棉113 在播种后50 d 的病情: 弱致病型菌株Vd404 和Vd513 的病情指数分别为19.15 和20.43; 中等致病型菌株Vd401 和Vd517 的病情指数分别为29.68 和30.68; 强致病型菌株的病情指数为26.25~34.82, 其中Vd393(26.25)的病情指数低于中等致病型菌株,其余强致病型菌株的病情指数大多高于弱致病型和中等致病型菌株,但都在抗病和耐病的范围内。综上,中棉113 对11 个不同致病型的菌株表现出较好的抗性,达到抗病或耐病。

表2 中棉113 及抗感对照在接种11 个黄萎病菌株后45 d 和50 d 的病情指数

2.3 中棉113 生物量的测定结果

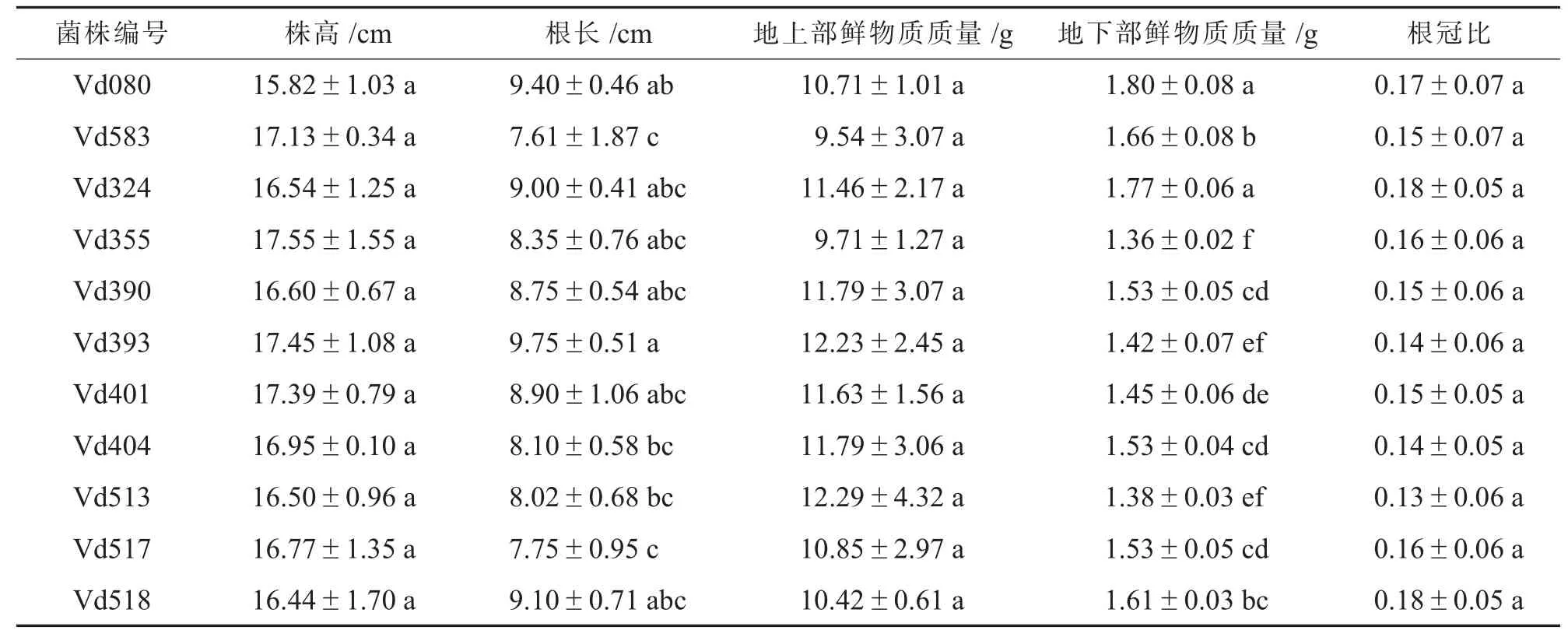

由表3 可知, 不同致病型的黄萎病菌对中棉113 生物量指标影响不同:对棉花株高、地上部鲜物质质量和根冠比的影响不显著,对根长、地下部鲜物质质量存在显著影响。 根长的测量结果,强致病型菌株Vd080 侵染的棉花根长为9.40 cm,比强致病型菌株Vd583(7.61 cm)显著增加了23.52%,其中强致病型菌株Vd393 的根长最长为9.75 cm,比强致病型菌株Vd583(7.61cm)显著增加了28.12%。弱致病型菌株Vd404 和Vd513 侵染的棉花地上部鲜物质质量分别为11.79 g 和12.29 g,比强致病型菌株Vd080(10.71 g)分别增加了10.08%和14.75%。

表3 11 个黄萎病菌株接种处理后中棉113 生物量指标测定结果

2.4 病情指数与生物量指标的相关分析

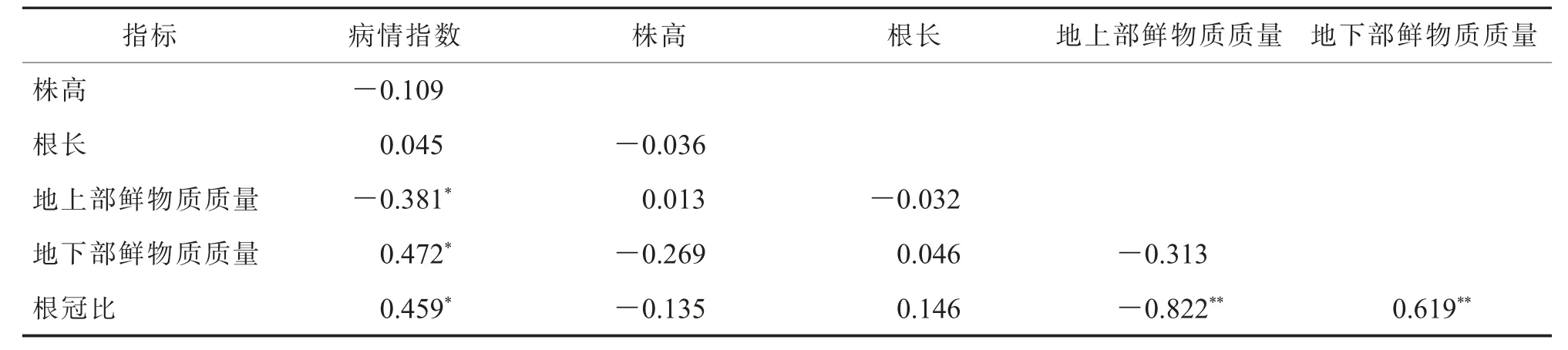

由表4 可以看出,病情指数与地下部鲜物质质量(r=0.472)、根冠比(r=0.459)呈显著正相关,与地上部鲜物质质量呈显著负相关(r=-0.381),与其他生物量指标没有显著相关性。根冠比与地上部鲜物质质量极显著负相关(r=-0.822),与地下部鲜物质质量极显著正相关(r=0.619)。

表4 棉花黄萎病病情指数与生物量指标的相关系数(r)

3 讨论与结论

近年来, 新疆棉花黄萎病发生时间较以往提早,发病面积也迅速增加,特别是感病的品种受害严重,大部分在生长中后期出现大面积落叶成光秆的现象[15],造成产量损失。 然而,目前新疆推广的品种中大部分为耐病品种, 既丰产又抗病的品种较少[16]。 同时,研究发现棉花品种对不同菌系的黄萎病菌株的抗性存在差异,为了充分发挥现有品种的优势,急需采用不同地区的不同菌系对具有推广潜力的品种进行抗病性评估,实现棉花高产优质高效[17-18]。 本研究采用了不同区域的不同致病型棉花黄萎病菌株对中棉113 的抗病性进行检测,建立该品种抗病性评价体系,不仅有利于合理划分该品种的适宜种植区域,为品种区划提供重要参考,而且对抗病育种及其相关研究有重要价值[7]。

本研究利用源于新疆等主产棉区的11 个不同致病型黄萎病菌株,对中棉113 进行抗病性测定,结果发现中棉113 属于抗病或耐病品种,这与中棉113 品种审定时抗病鉴定的结果[8]一致,证明了中棉113 对不同致病力黄萎病菌株均有较好的抗性。另外,不同强致病力菌株侵染中棉113 后,病情指数不一定都比中等致病力或者弱致病力菌株高,如Vd393 侵染中棉113,播种后50 d 时的病情指数低于中等致病力菌株。本研究也初步分析了中棉113 侵染不同致病型菌株后的病情指数与生物量指标间的相关性,发现病情指数仅与地下部鲜物质质量和根冠比呈显著正相关,而根冠比与地上部鲜物质质量极显著负相关, 与地下部鲜物质质量极显著正相关(r=0.619)。 关于中棉113 发病情况与生物量指标及产量的相关性有待更深入的研究。