建筑设计工具的发展和前瞻

张双

(上柏联合工程设计(重庆)有限公司,重庆 400010)

“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。有圣人作,构木为巢,以避群害,而民悦之,使王天下,号之曰有巢氏。”《韩非子》这段话,描述了人类始祖最初的建造活动。经过漫长的历史发展,人类从营建洞穴和遮蔽物等简单住所,到构造更加复杂的结构,如石头和木质建筑,建筑伴随着人类进化的全过程。这些建筑物不仅仅为人们提供生活工作场所,还是对人们信仰和精神的表达。建筑设计深刻地影响着人们的生产、居住、交流和文化生活。与之相应的是,建筑设计工具随着人类漫长的生产力发展经历了从原始社会到现代社会的逐渐演变。这些演变与建筑设计成果的表达、效率的提升、人与人之间的沟通有什么内在联系呢?全新的AI 时代的建筑设计工具将向什么方向发展呢?

1 建筑设计工具的前三次演变

在AI 设计之前,我们从时间维度将建筑设计工具的演变大致分为三个时期:艺术家工匠时期、建筑师图纸模型时期、计算机辅助绘图时期。

1.1 艺术家工匠时期

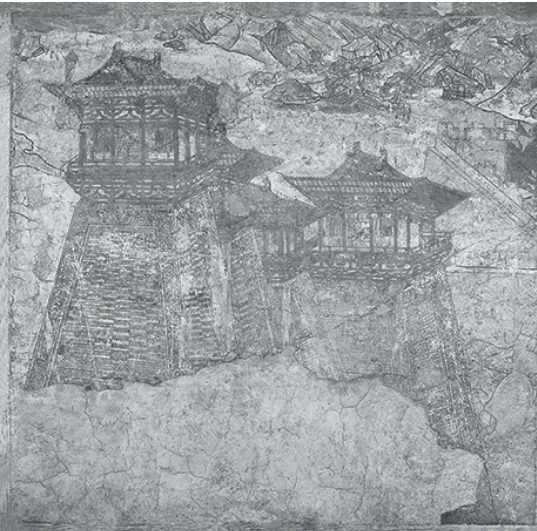

朱启铃的《哲匠录》以中国传统史学的人物传记体例记录了肇自唐虞,迄于近代的哲匠生平及其营造事迹,反映了工程的发动者(帝王、工程的组织管理者、构思者)和工匠(官吏和工程的实践者)的生产关系。方案总体设计主要形式为绘画和雕刻,并结合文字来描述建筑的布局、形体等内容,如隋唐时期的界画(图1)。

图1 现存最早的大型界画唐朝懿德太子李重润墓中的《阙楼图》

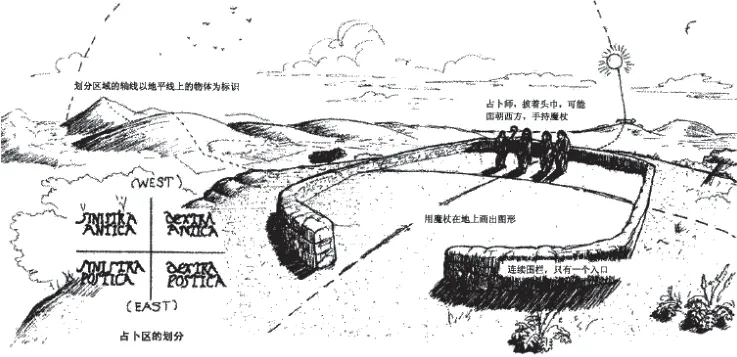

与之相应的是,文艺复兴前,西方的建筑设计者也大多由艺术家或工匠兼任[1]。绘画表达了建筑发动者的设计意图,而建筑的细节则依靠工匠们在施工中解决。在建造之前和建造过程中,他们常常通过度量、计算、标记现场的方式实现预先思考和相互沟通(图2)。

图2 土地丈量与占卜

1.2 建筑师图纸模型时期

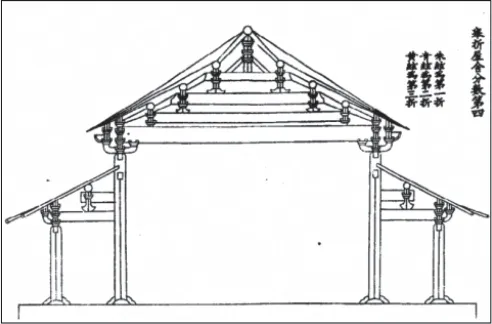

随着纸张的发明和普及、透视图技术的成熟,纸笔工具开始在建筑设计中得到广泛应用。工匠们从实践中总结出了建筑规模、建筑材料、构造做法等大量经验并形成系统知识,如:古罗马时期维特鲁威的《建筑十书》、中国北宋李诫的《营造法式》(图3)、中国清代的样式雷(图4)等,进而演变成指导建筑设计的标准。这给建筑师的脑力劳动从工匠的手工劳作中独立出来创造了条件。

图3 举折屋舍分数图

图4 雷氏手制圆明园烫样(模型)原作

文艺复兴初期,在设计建造佛罗伦萨百花大教堂穹顶时,布鲁乃列斯基(Filippo Brunelleschi) 担任总建筑师,巴蒂斯塔担任他的助手。巴蒂斯塔的职责在于协调石匠和他们的副手、以及其他普通劳工,将作为设计成果的模型和设计图转化为现实中的一砖一瓦,向那些无法看懂复杂建筑图表的工人传达建筑师的理念[2]。这一职位的存在很好地说明了在文艺复兴初期,建筑师与工匠的工作开始分离,建筑设计成为一项独立的工作。

1.3 计算机辅助绘图时期

计算机技术的高速发展使得建筑设计工具迎来了全新的发展时期。20 世纪70—80 年代,二维CAD 系统开始出现,这些系统能够进行更加复杂的绘图和计算,被广泛应用于机械、建筑、电气等行业。80—90 年代,随着计算机图形学和渲染技术的不断进步,三维CAD 系统(如3DMax、SketchUp、Lumion 等)开始出现。这些系统能够进行三维建模、渲染和动画设计,成为建筑设计的重要工具。21 世纪以来,虚拟现实(VR)技术也被广泛应用于建筑设计领域。建筑师可以创建虚拟现实环境,模拟建筑内外的环境和光照条件;可以和客户在虚拟环境中进行实时漫游,以更好地了解建筑设计的细节和空间布局,更好地理解建筑空间的感受和体验。

建筑信息模型(BIM: Building Information Modeling)更是推动了建筑设计的智能化和数字化,为建筑设计师们带来了更多的便利和创新。BIM 是一种基于数字建模的协同设计和建造技术,它综合了建筑、结构、机电等多个专业领域的数据,从而实现了建筑项目信息的整合和优化。BIM 可以帮助建筑师、工程师和施工团队在同一个平台上进行协作,提高沟通效率和设计质量,并逐渐应用于运营和维护阶段,形成了建筑全生命周期的数字化管理模式。例如,Revit、ArchiCAD 等软件可以帮助建筑师进行BIM 建模。

2 建筑设计工具演变对照与设计工具的作用

2.1 建筑设计工具演变对照

由上可知,建筑设计工具的演变极大地提升了建筑设计的效率,同时也带来其他深刻的变革:

劳动的替代。从手工绘画到图纸,从图纸到计算机辅助绘图和BIM,反映了建筑工具的演变逐步替代部分体力劳动的过程。

沟通关系。从艺术家与工匠的口口相传,到建筑师用图纸与施工方交流,再到建筑师可以通过BIM 参与建筑物的全生命周期。反映了建筑设计工具的演变逐步从模糊沟通到精确传递信息,并作用于建筑物生命周期的过程。

设计成果的实质变化。从绘画到手工图纸,从手工图纸到CAD 文件和BIM,反映了设计成果的实质是从伪3D 到手工2D,从手工2D 再到CAD 辅助绘图。

三个时期的工具演变详细情况对照如表1 所示。

表1 建筑设计工具演变对照表

2.2 设计工具在设计环节的作用

建筑物不仅为人类提供活动场所,同时还代表了人们对信仰和精神的表达。因此,建筑是一门科学与艺术结合的学科。建筑师既要具备艺术家的感性思维,也需要具备工程师的理性思维。两种思维的糅合进一步发展成具有重要意义的设计灵感和推理。这种创造性工作过程就可以看作是从设计需求和建筑师的智慧出发,以设计方案为目的的三个环节:信息的输入(认识过程)、信息的处理操作(信息的变换过程)和信息的输出(实现过程)[4]。建筑师把两种思维转变为图形,再通过图形反馈给大脑。建筑师的自我交谈[1]是创造性的工作,而大脑指挥设计工具完成图形绘制,是过程性的工作。设计工具在这里就是帮助建筑师完成过程性的工作(图5)。从图5 可以看出,2D 和3D 设计工具均在不同方面扮演着这样的角色,二者不可或缺,相辅相成。

图5 设计工具在建筑设计中辅助完成过程性的工作

图6 Catia 用户界面

图7 Revit 用户界面

3 现有技术的应用现状与前瞻

3.1 新的CAD 软件在建筑造型方面突飞猛进

CAD 在辅助建筑师感性思维方面生产出了许多的设计工具,比如法国的Catia,起源于飞机设计,参与了鸟巢(中国国家体育场)设计,是目前市场上最强大的三维CAD 软件,其独一无二的曲面建模能力,可应用于最复杂、最异型的三维建筑设计;美国的SketchUp,具备简单易用、建模极快而适合方案前期推敲的特点,在国内应用也非常广泛,但由于其模型特点,难以应用到后期的设计和施工图。

在BIM 方面,联动3D 建模和方案施工图于一体的,就要数匈牙利的ArchiCAD 和美国的Revit 了,但这两款软件均不支持中国标准规范,且Revit 的复杂建模能力也有限。

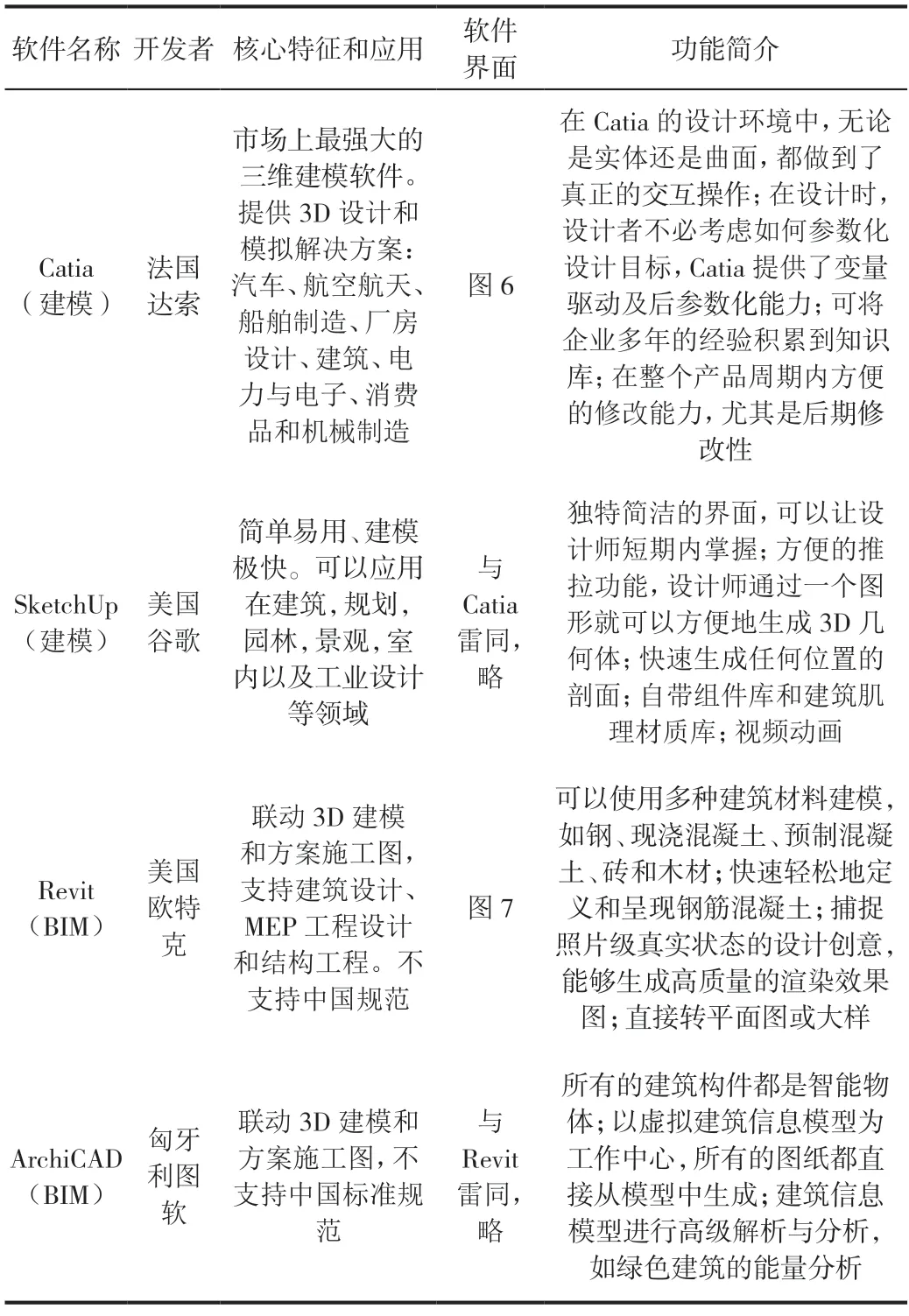

表2 为上述建模工具基本情况对照表。

表2 新的建模软件基本情况介绍

3.2 AI 在建筑设计领域的起步

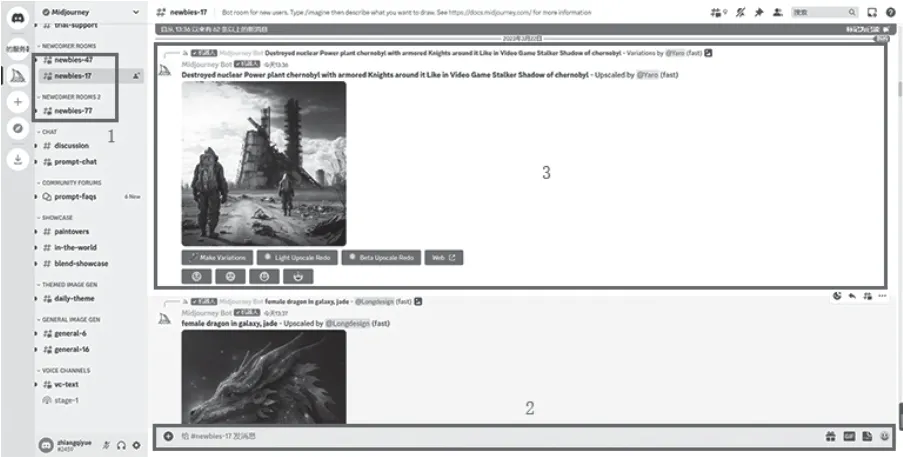

近十年来芯片技术、AI 和机器学习的高速发展,ChatGPT 横空出世到GPT4,彻底颠覆了人们对AI 的认知。最前沿的建筑版GPT(由文本生成图像的AI 程序)Midjourney、Stable Diffusion独占鳌头。本文以Midjourney 为例展开说明,该软件用户界面如图8 所示。AI 工具已经完全不同于传统交互操作类的设计界面。没有模型区、没有建模工具,仅提供prompt 提示词和图像反馈。

图8 Midjourney 用户界面discord 网页版

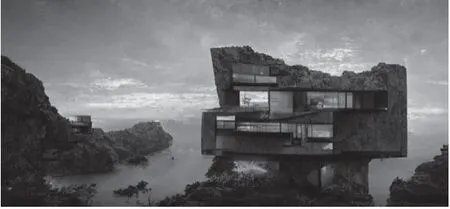

扎哈·哈迪德建筑伦敦工作室的计算研究小组(ZHACODE)设计师Tim Fu 表示:“Midjourney 是一个非常有创意、艺术性的工具,它会给你一种优于其他程序的视觉美感。” Fu 用他的“超现实主义别墅(Villa Surrealiste)”作 为 教学示例。输入一系列关键词后,他进行了一百多次迭代,将设计进行多方向尝试和推进,确定了最终的图像[5],如图9 所示。

图9 由Tim Fu 使用Midjourney 设计超现实主义别墅Surrealiste

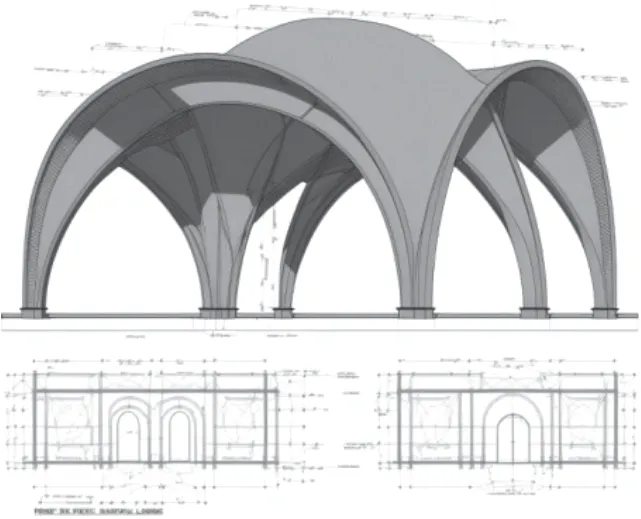

芝加哥建筑师Coorlas 比Tim Fu走得更进一步。在Midjourney 中,Coorlas先确定了概念图(图10),并基于该概念图像进行简单的3D建模后,他将这些模型的图像再反馈给Midjourney,不断迭代生成了新的建筑图纸(图11)。Coorlas 认为虽然这些图纸缺乏细节,但它们“看着不错”并能启发新的想法,为建筑师提供了极大的灵感[5]。

图10 Coorlas 使用Midjourney 为芝加哥北岸地区设计的露天展馆

图11 反馈3D 模型后得到新的建筑图纸

当前,真正的AI 技术在建筑设计领域的渗透才刚刚开始。Midjourney 辅助建筑师创造性地完成了建筑造型,虽然取得了让人激动的进步,但仅仅解决这一个步骤是不够的。无论是Catia还是Revit,建模这项“苦力活”仍然是靠设计师手工实现的。设计师从以前绘制线条拼凑出一个个建筑部件进步到了可以绘制多个建筑部件来完成建筑的模型——但这在根本上仍然是“手工作坊”模式。比如,靠手工绘制的建筑部件之间缺乏内在联系。以住宅为例,设计师可以在外墙上绘制一扇窗,但这扇窗的大小、开启面积和房间的性质、面积、开间等有一定算法联系,这种联系是可以通过AI 来识别并完成设计的,而无需“手工”绘制。

3.3 国内应用BIM 技术在设计面的发展瓶颈

BIM 技术在很多国家已经形成了较为成熟的标准或制度,发展迅猛。然而国内虽然也在努力推广BIM,但却一直没能普遍应用,往往仅用于形体复杂的建筑,且只是局部使用,并仅充当辅助设计或指导施工的角色。导致这一局面的因素有很多,如软件本土化、标准缺失、反复建模、高成本投入等。而建筑设计作为建模的第一环节,也面临分工协调难、设计周期长、人才培养不足、3D 设计理念未转变等问题。

BIM 是建筑、工程和施工(AEC)行业数字化转型的基础,是以实现项目团队与技术交互为目的的一个过程、一种方法,可以在AEC 市场上提供更好的项目成果。而具体的工具是一个促进该过程的软件平台,它允许用户创建包含存储信息(综合了建筑、结构、机电等多专业领域的数据)的结构化智能模型——准确说,BIM 是一个三维可视化的数据库。而现实中,每一个项目都需要在不同阶段靠人工去反复建立、修改一个三维可视化数据库,其困难和成本可想而知。在当今信息技术高速发展的时代,靠人工去堆砌机器所要的海量数据是多么不可理喻!BIM似乎更应该成为一个建筑设计的表达“成果”而非“过程”。

3.4 潜在的智能设计工具前瞻

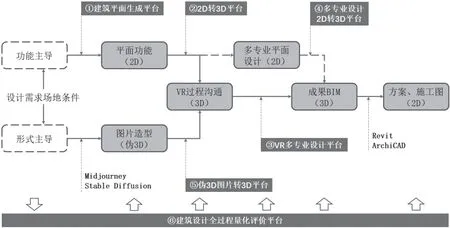

综上所述,从建筑设计工具的演变历程来看,建筑设计大致可以由“功能-形式”二元论划分为两大类。一类是以功能为主导,这类建筑形式追随功能,建筑空间、流线是建筑师要解决的主要矛盾,设计师适合从平面功能出发,由2D 转3D 完成BIM建模;另一类是以形式为主导的,功能居次要地位,建筑造型所映射的文化、精神是建筑师要解决的主要矛盾,设计师适合从造型出发,由3D 转2D 完成BIM 构建。从整个建筑设计生命周期来看,目前市场上的2D 和3D 的设计工具仍然是片段式的,仅协助建筑师解决了一个阶段的问题,未能横向打通成为真正的BIM 平台。如图12 所示,带圈的标号即未来潜在的发展方向。

图12 两种设计导向流程中AI 设计工具片段和潜在的发展方向

1)建筑平面生成平台。绘制泡泡图或输入prompt 生成建筑平面图,并通过迭代完成理想平面设计;基于模糊需求的建筑平面生成,如地下车库;

2)2D 转3D 平台。导入标准化2D 平面图,自动转为3D,输出到VR 平台,甚至输出BIM;

3)VR 多专业设计平台。建筑师甚至业主可以在带引力系统的VR 环境中进行1:1 的虚拟房屋搭建,并输出BIM;建筑师还可邀请专业工程师在VR 中同步进行结构设计、装修设计、园林设计、机电暖通等设计,同步输出BIM;

4)多专业设计2D 转3D 平台。目前大部分专业设计师(机电暖通等)都习惯了2D 设计。而事实上,他们更关注功能设计、量的计算,对“形式”可视化的需求不高,一款2D 专业图转BIM 的平台可能应运而生;

5)伪3D 图片转3D 平台。以Midjourney 为代表的AI 平台已经具备了将建筑师的创意生成伪3D 的概念图片。这时,需要一款能将概念图片转为真正3D 模型的工具替代手工建模,甚至输出符合国内标准的BIM;

6)建筑设计量化评价平台。对建筑设计功能、形式以及与城市环境的融入状态的综合评价仍然靠专家凭经验判断,专家的意见辅助政府官员决策,这带来了一些不确定性。而结合业主需求、城市文脉的评估平台将对城市的发展、更新有更大的促进作用。

4 结语

本文通过对建筑设计工具发展的回顾,分析了不同时期,2D和3D 设计工具在不同类别的建筑设计中发挥的作用,研判了二者同时存在的必要性。分享了信息时代AI 技术为建筑设计工具带来的全新内容,对BIM 的应用作了定性判断,并预测了未来AI 技术将在多方面取得突破,进一步给建筑设计“本身”带来多方面的发展和变革。

图片来源:

图1:陕西历史博物馆镇馆之宝:阙楼仪仗图,https://www.sxhm.com/collections/detail/513.html;

图2:维特鲁威(古罗马)著,罗兰英译.建筑十书[M].北京:北京大学出版社,2012 年,208 页;

图3:李诫(宋).营造法式(三)[M].北京:商务印书馆,1954 年,卷三十,一百八十页;

图4:单士元.宫廷建筑巧匠——“样式雷”[J].建筑学报,1963 年,2 期,第23 页;

图5—图8:作者自绘;

图10—图11:Gaelle Faure.The Architects Designing Surreal Worlds with AI,https://www.bloomberg.com/news/features/2023-01-31/architects-embrace-ai-art-generator-midjourney,2023.1.31;

图12:作者自绘。