遂公盨铭文“遂”“宁”考释与“宁阳大禹”说

杜贵晨

(山东师范大学 文学院,山东 济南 250014)

第一种是乡遂的遂,……另一个遂,就是见于《春秋》经传的遂国。遂国在今山东宁阳西北,传说是虞舜之后。……遂在商代已有,周武王以元女太姬下嫁,封于陈的胡公满,就出自遂国。不管上述材料夹多少传说成分,这应该是基本史实。遂国之君称公,正与盨铭相合。遂属舜后,……这个遂国,据《春秋》经于鲁庄公十三年(公元前681 年)为齐国所灭。

他们当时是否有此称号也没有确证[4]5。

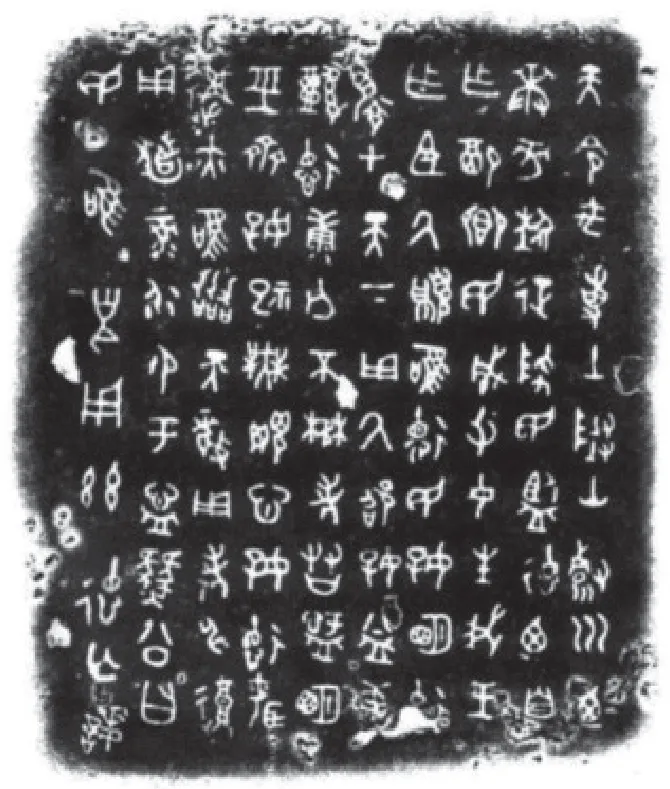

我们认为,这个问题虽然尚不能定论,但是除了李文论证的理由之外,“豳”即“邠”,为今陕西旬邑、彬县一带地方,文献中未见禹迹至此的记载,果然是由居住在豳的豳公为此盨的话,应该不会把大禹治水作为铭文的叙事核心。因此,本文虽不免有作为“假设性”基础之嫌,循李文以“公”为“遂公”“遂国在今山东宁阳西北,传说是虞舜之后”的思路做进一步的探讨,也就是本文重点关注的上述“”四字释文及意义。虽然这四个字相连作为一句话诸家论议都无不同,但是这句话到底怎么释读就有了不同看法。我所检索到的主要有以下五种:

① 裘文释为“永孚于宁”;

② 李文释为“永御于氓”,“即长久统治民众”;

③ 冯文释为“永节于宁”;

④ 连劭名释为“永即于心”[6]51;

⑤ 李零释为“永定于宁”[7]37。

这五种释文的第四字,除李文释作“氓”、连劭名作“心”字外,其他三家均以为“宁”字,本文以为基本可成定论,故不再深究。而单说作“宁”字三说,有关三句虽第二字各不相同,但均以为“宁”字义指安定康宁,曾长期无异说,似乎也可以定谳了。但是,最近有孙敬明先生《遂公盨与宁阳》一文(以下或简称“孙作”)提出新说以为:

揣摩遂公盨铭文,其初在于追述夏禹的功德,再则表示自己的治国临民之理念等,最后段则称:“天厘用考,神复用祓禄,永御于宁。”其意义显然是苍天降赉祖考,神灵给予福禄,这件盨永远在宁地应用。凡此亦类似金文篇尾所恒见“子子孙孙永宝用享”之语句。

殷商甲骨文有“宁”字,陈梦家认为在河南修武、获嘉境内;张秉权认为宁地在今山东定陶一带,或在殷都东南的田猎区域中。(参见孟世凯《甲骨学辞典》,上海人民出版社,2009 年版,617 页)而今宁阳地望,亦与张说相契合。《史记·高祖功臣侯者年表》:“宁。《索隐》:‘汉表宁阳属济南郡。’以舍人从起砀,入汉,以都尉击臧荼功,侯千户。(高祖)八年(前 199)辛(卯)(酉),庄侯魏选元年。孝景四年(前 153)侯指坐出国界,有罪,国除。”从高祖至景帝此宁侯国存世 46 年。《史记·建元已来王子侯者年表》:国名“宁阳。《索隐》:‘表在济南。’鲁共王子。

《汉书·地理志》载:泰山郡,高帝置,属兖州。辖县二十四,其中有“肥城、虵丘。隧乡,故遂国。《春秋》曰:‘齐人歼于隧’也”。还有“宁阳,侯国,莽曰宁顺。”《后汉书·地理志》 载:东平国,景帝分为济东国,宣帝盖(改)。辖七城,其中有“宁阳,故属泰山”。

由甲骨文与文献互征,“宁”应为先秦地名,而至西汉则称“宁”或“宁阳”,王莽时期则或称“宁顺”。汉代宁阳得名于宁,遂国位于宁阳之境。由遂公盨铭或可推断,当时之“宁”应为遂国之重要城邑,或者是其国都之名[8]。

这是一个很重要的新发现,但亦有微误或待申明者,说如下。

首先,从上引《史记·高祖功臣侯者年表》载:“宁(侯)。”宁,作甯。《索隐》:“《汉表》:‘宁阳,属济南也。’”[9]943-944《史记·汉兴以来将相名臣年表》孝文三年、十四年都载有“宁侯遬”,前者“宁”作“寧”。后者“宁”作“甯”,《集解》:“徐广曰:‘遬姓魏。’”[9]1126即《史记》《汉书》之《匈奴列传》所均载“宁侯魏遬为北地将军”,由此确证汉初封有“宁侯”。“宁”或作“寧”,或作“甯”, 义同。“宁”字既非甲骨文之“宁”①[10]125[11]130[12]216、617-618,亦统一不称“宁阳”。至《史记·建元已来王子侯者年表》载汉武帝以后封侯,才有称名“宁阳”,《索隐》曰:“表在济南,鲁共王子。”[9]1126所以,虽然《索隐》注“宁”与“宁阳”均属“济南”,但那是注家后人之见,并不能由此认为汉初“宁”与“宁阳”二者全等。这也是因为“宁”既分阴阳,则“宁阳”当仅为其“阳”之一面地方;另一面即使未曾称“宁阴”,但也一定不属于“宁阳”。这也就是说,“宁”大于“宁阳”,《高祖功臣侯者年表》之“宁侯”封地为全“宁”,而《建元已来王子侯者年表》之“宁阳侯”封地为“宁”之阳面。由此可见先有“宁”后有“宁阳”的变化,而“宁”既为汉初高祖、文帝时封侯之称,必为秦及其先旧有,而无可置疑。今宁阳旧有宁山,汉之“宁阳”必指宁山之南,而今宁阳却包括了宁山之北大汶河以南地方,相当于汉初及之前全“宁”,甚至地面更广。总之,孙作“由甲骨文与文献互征,‘宁’应为先秦地名”是正确的,但说“至西汉则称‘宁’或‘宁阳’”似为不妥。因为不仅汉代的宁阳非“宁”之全境,今山东之宁阳县境东西狭长,汉初之“宁”和“宁阳”旧地当仅为其西部或西部之一部分而已。但为了方便起见,本文以下仍将以“宁阳”统称之。

其次,本作者虽然愿从孙说作以“宁”为地名指“宁阳”的结论,但是认为其仅从“永御于宁”一说论“宁”为地名似不够充分。因为毕竟此字所在句释文有诸说,释此铭文为“宁”者为句也各不相同,因此还可以有进一步统一的论证。其实上述①“永孚于宁”、③“永节于宁”、⑤“永定于宁”三说,所不同之第二字均为动词,通过“于”字与“宁”字连,句意无非以第二字所指作用于“宁”,从而“宁”字义必指可承载动作之名词、用如名词或代词。在这种情况下,“宁”就不可能或不大可能是诸家异口同声的“安宁”之义。因为很显然,既已“宁”,又何必更加“宁”?从而“”即“宁”应该只有一解,那就是先秦“宁”地约当今之宁阳。

第三,盨铭“宁”既约指今宁阳,还因为盨主遂公封国在宁阳西北之“宁”地,而铭又称“宁”,二者互证,可知盨铭之“宁”即今宁阳所从出之“宁”,而今宁阳所从出之“宁”亦即盨铭所称之“宁”;又盨铭之“公”为“”即“遂”国之侯,“遂”侯关注于“宁”,则在“遂”侯的关注中,“遂”即“宁”,“宁”即“遂”。从而先秦无论何方另有“遂”或“宁”,但除四川有遂宁后起与此无关之外,没有任何其他地方与公盨有这样密切的联系了。所以,虽然此盨出土地及铸造地具体不详,但其为宁阳古遂国而作,乃无可置疑。

第四,盨铭“宁”虽指今宁阳,但“宁”字仍应另有其本义。对此,著名西周史专家杨宽先生《关于射“不来侯”或“不宁侯”问题》一文值得参考。该文举《史记·封禅书》和《汉书·郊祀志》载苌弘“设射不来”故事,引《考工记·梓人》《大载礼·投壶》和《白虎通·乡射》等说,“不来”朝天子之侯即“不宁侯”,必被制作其像射之,以示惩罚[13]785-787。其事虽类巫蛊,但针对“不宁侯”必杀之而后快之心,和责成诸侯来朝为“宁侯”之心实在。因此,汉初“宁侯”之封或袭自两周,虽然迄今尚未发现两周有“宁侯”,但周初分封诸侯甚多,今能知者甚少,未必不有封“宁侯”者。“宁阳”之得“宁”或即因于周初有封以“宁”侯者。倘若如此,则“宁阳”之得名为“宁”的本义,应该是慰勉所封之侯能“宁”、即恭顺天子之意。而周以虞舜之后封于“宁”称“遂”,也同样是勉其为安顺之意。后世王莽托古改制,改宁阳为宁顺,也应该是基于“宁”之古义为“顺”的含义,从而盨铭“”即“宁”不可能或不大可能仅仅是自求多福的“安宁”之义。

这里我们注意到大禹故里的“汶川说”(四川)。“汶川”即“汶水”,《诗经·载驱》所谓“汶水汤汤……汶水滔滔”的汶水,是自古及今流淌于今山东宁阳北界的大河。我很怀疑“汶川”即上古“汶水”人迁居蜀中沿用故里之称,顺便也把“大禹治水”故事一并带到了那里。这与上古中国曾经发生东西方文化长期碰撞融合的过程也是相一致的。

如果上述推理可以成立,则不排除宁阳鹤山(周边涉及东平、肥城)古遂国地才是真正的大禹故里,甚至夏朝故都的可能。然而此事体大,尚须更多文献证明和缜密论证,更需要遂公盨以外更多确凿考古实物的证明,是很困难的事。但宁阳当地人实多确信无疑。

宁阳当地学者曾据鹤山乡有穗(旧作遂)山、禹颓村、禹王庙以及当地传说等考证认为:“大禹出生在今伏山镇白马庙村,因治水成功,受到舜帝的嘉奖,令他和全家迁居到大汶河南岸今伏山镇刘家庄、堽城坝一代高地上。大禹死后就葬在这里。”“因为历史上遂国出了大禹这个治水伟人、著名政治家,是遂国后人的骄傲,同时,发扬大禹精神,也是遂国后人构建和谐社会的需要。”[14]10-11此说固然不可全信,但也未必不有一点历史真实的影子,值得治史者注意。再说禹迹遍神州,众说纷纭,亦不必嫌其又多此一说也!

注释:

① 按王本兴编著《甲骨文字典》(第三版)甲骨文“宁”与“寧”“甯”“寍”是同一个字,又其编著《金文字典》以金文“宁”与“寧”“甯”“寍”也是同一个字。孟世凯著《甲骨学辞典》则以“甲骨文中宁与甯、寧二字有别”,但王、孟二氏均以“寧”“甯”二字无别,则《史记》《汉书》载“宁侯”,“宁”字既分别作“寧”或“甯”,乃可确定其为指今宁阳一地。

- 齐鲁师范学院学报的其它文章

- 我国民事诉讼技术调查官制度的检视与完善