基于课例研究的问题解决课的设计与实施

——以“探究过氧化钠与水反应的异常现象”为例

◎ 陈 盛

在以培养学生核心素养为目的的教育背景下,问题解决课是一种较为新型且备受关注的课型,其理论依据是由皮亚杰所提出的建构主义思想。问题解决课是围绕真实情境下的某一问题进行教学,需要学生调取已有的知识进行“问题解决”这一核心活动,强调学生学习的主动性,培养和发展学生的高阶思维能力。

一、问题解决课的定义

20 世纪70 年代,苏联教育家马赫穆托夫首先提出了“问题式教学”的理论,他认为问题解决是发展性教学的高级类型,在教学中需要教师系统地创造一些问题,并组织学生为解决教学问题而进行活动,将学生的独立探索活动与掌握已确立的科学结论最优地结合起来。[1]

梅奥(Mayo)、唐纳利(Donnelly)、纳什(Nash)等认为问题解决教学是指学生在学习知识和发展问题解决能力的过程中,为他们创造有意义的、情境化的真实世界情境,为他们提供资源,给予指导。[2]

化学学科中的问题解决课是以学生为主体,以教师为主导,围绕真实情境下的问题而展开,通过小组合作、实验探究、讨论交流等实践活动,经历问题解决过程的一种教学课型。不同于化学概念课、物质性质课等其他类别的课型,问题解决课对学生综合运用知识的能力要求更高,需要调动已有知识体系中与之匹配的知识去解决真实情境下的某一具体问题,在问题解决的过程中落实和发展学科核心素养,提高学生的思维能力。

二、问题解决课的特征

在问题解决课中,学生通过教师的引导,对真实情境下的问题进行思考、探究并最终解决问题,属于一种创造性的学习过程。这种学习模式最早来源于著名教育家苏格拉底自创的“产婆术”。他在这种教学法中主张教师问、学生答,在不断提问和回答的过程中启发学生的思维,引导学生不断思考,最终获得解决问题的答案。

1956 年,美国教育学家布鲁姆提出教育目标分类学,将思维过程划分为记忆、理解、应用、分析、评价、创造这六个层次(见图1),前三个层次称为低阶思维,后三个层次称为高阶思维。在问题解决的过程中,学生对情境中的问题进行分析,综合已有的知识进行问题解决,通过评价反思判断问题是否得以解决,最后提出问题解决的方案,其思维过程符合布鲁姆目标分类学中对高阶思维的划分。

《普通高中化学课程标准(2017 年版2020年修订)》中提出:学生化学核心素养的发展是一个自我建构、不断提升的过程。教师要紧紧围绕化学核心素养发展的关键环节,引导学生积极开展建构学习、探究学习和问题解决学习,促进学生化学学习方式的转变。[3]因此,问题解决课的课型特点在于注重创设真实情境下的问题,注重学生采取实验探究等多样化方式解决问题的能力,注重学生间合作学习的方式,以此培养学生的问题意识和探索精神,在实践中发现并解决问题,发展学生的高阶思维能力。

三、问题解决课的一般模型

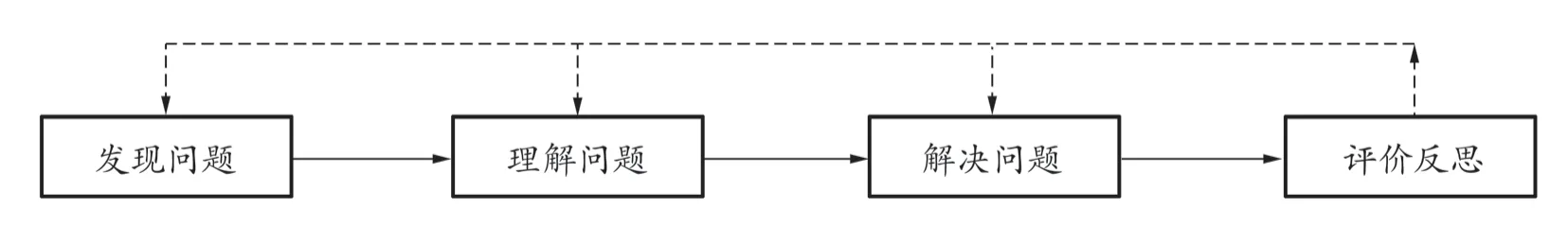

问题解决课包含了四个主要环节:发现问题、理解问题、解决问题、评价反思。其一般模型如图2 所示。

图2 问题解决课的一般模型

(一)发现问题

发现问题是问题解决课的开端,是指学生在教师创设的真实情境中发现存在某种问题需要被解决的感知状态。当学生意识到问题的存在并激活对问题的表征后,才能进行接下来一系列围绕问题解决的思维活动与实践活动。

(二)理解问题

理解问题是学生激活对问题的表征后,分析问题产生的原因,可以通过小组交流讨论的形式,理解问题背后所涉及的化学原理,为后续解决问题作铺垫。

(三)解决问题

解决问题是问题解决课的核心环节,需要学生在明确问题的基础上,通过调取认知体系中与之匹配的知识进行方案的设计或选择合适的问题解决方案,并通过实验探究等实践活动解决问题。

(四)评价反思

评价反思是问题解决课的最后一个环节,在解决问题后需要对结果和过程进行评价,判断问题是否被成功解决。如果问题没有得到解决,则需要对之前的环节进行反思并修正解决方案,使问题得以成功解决。

四、问题解决课教学案例设计

(一)教学设计思路

通过“过氧化钠性质”(第1 课时)的教学,学生已经掌握了“过氧化钠与水反应会生成氢氧化钠与氧气”这一性质。本节课以验证过氧化钠与水反应的产物为出发点,利用带火星的木条检验氧气,滴加酚酞检验氢氧化钠进行实验探究,通过发现滴有酚酞的溶液先变红后褪色这一异常现象提出问题,通过分组讨论、实验验证,理解异常现象产生的原因,设计并评价减缓酚酞褪色时间的方案。

(二)教学流程

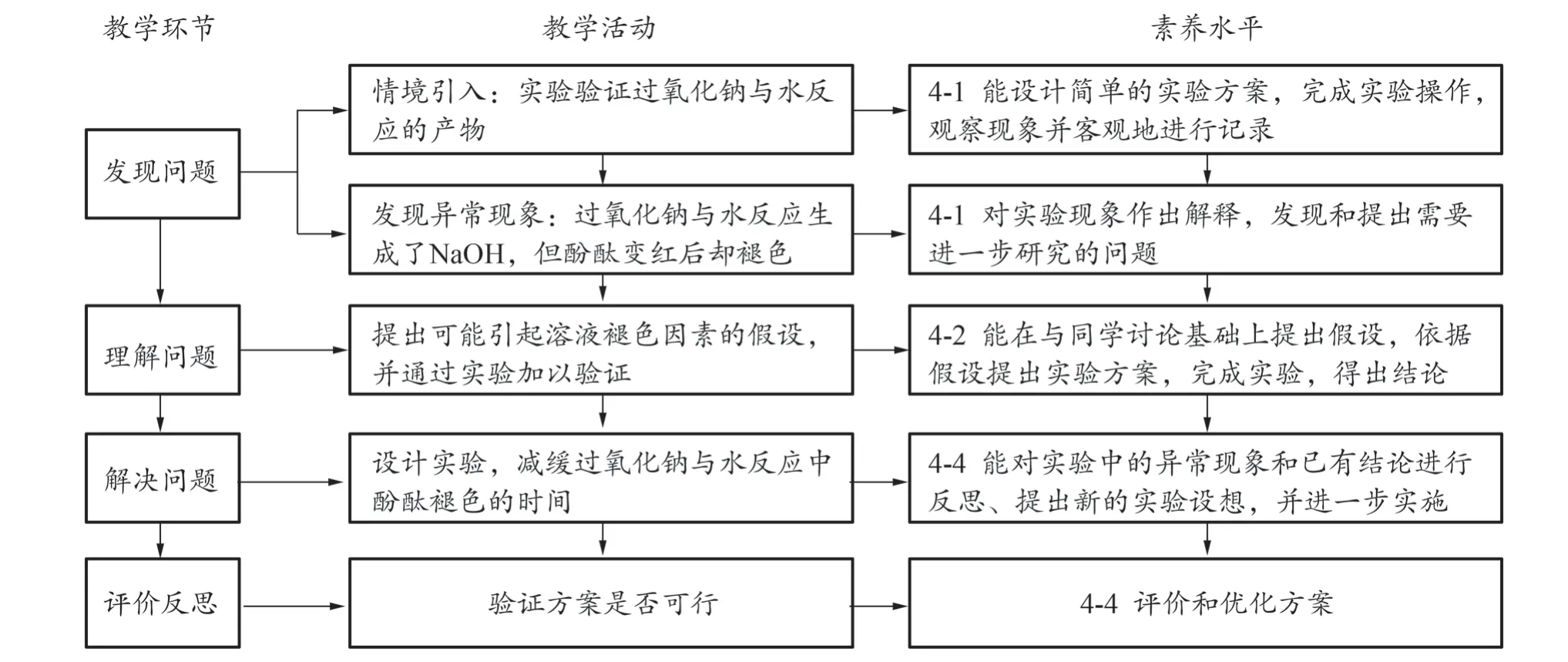

本节课依据问题解决课的一般模型进行设计,具体流程如图3 所示。

图3 本课教学流程

1. 环节一:实验验证,发现问题

通过复习回顾过氧化钠与水的反应,学生思考如何设计实验来检验该反应的产物——NaOH 和O2。学生根据NaOH 能使指示剂变色,O2能使带火星的木条复燃等性质对实验进行设计。教师通过学生设计的实验方案进行实验验证:取1g Na2O2于试管中,滴加2.5 mL 的水,通过热成像发现该反应是放热反应,用带火星的木条深入试管,木条复燃证明有氧气生成,滴加酚酞发现溶液先变红后褪色。由此,学生发现问题:Na2O2与水反应生成了NaOH,但为什么酚酞变红后又褪色了?

【设计意图】问题解决课的开端通过学生设计实验对过氧化钠与水反应的产物进行检验,从而发现实验中酚酞先变红后褪色的异常现象,由此引发学生的认知冲突,激发学生的求知欲和探索欲,创设一个真实有效的问题情境。

2. 环节二:提出假设,理解问题

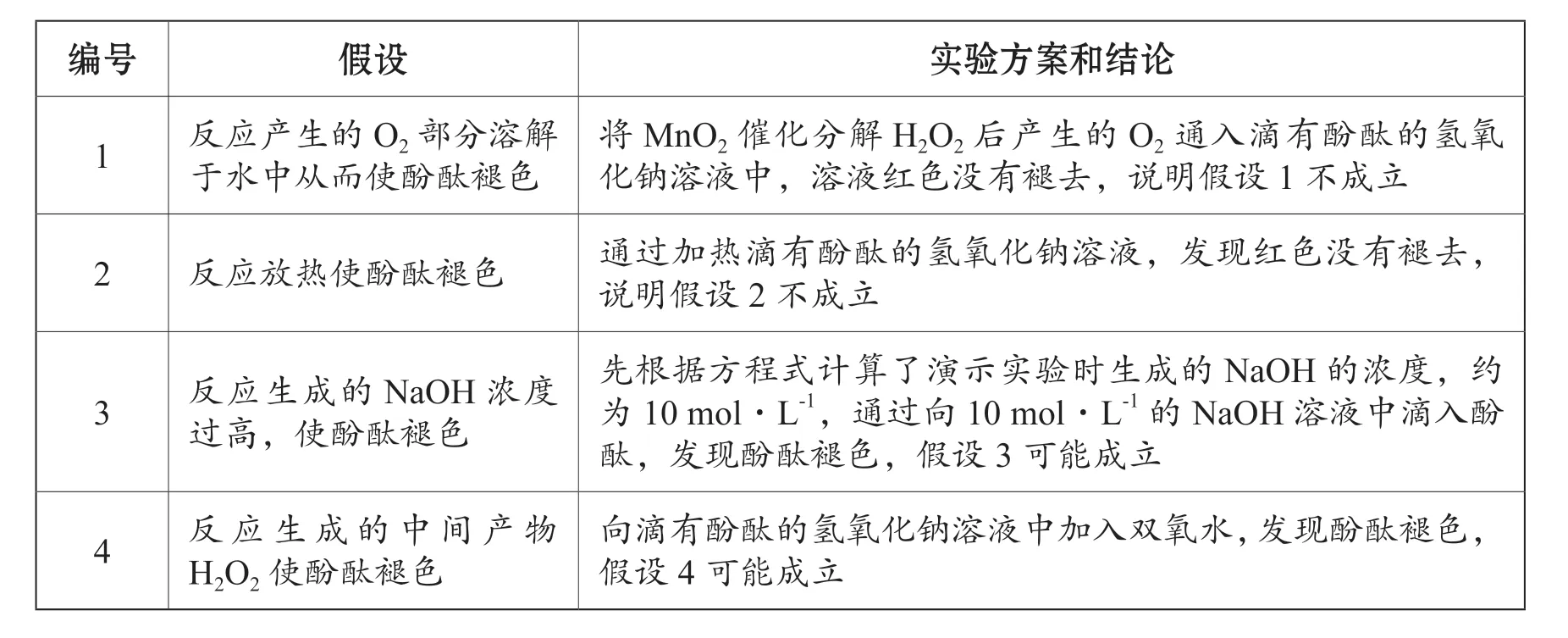

为什么在实验中会产生异常现象?教师引导学生结合反应的特点和学案上的资料(过氧化钠与水的分步反应)提出实验过程中产生异常现象的假设,并让学生根据假设分组设计实验并验证假设,得出结论(见表1)。

表1 学生根据溶液褪色提出的不同假设、实验方案和结论

针对这一结果需要进一步探究,究竟是假设3 成立还是假设4 成立。教师提示学生阅读学案中酚酞显色的原理(见图4),学生发现酚酞显色的过程存在平衡移动,由此提出设想:如果假设3 成立,那么向褪色后的溶液中滴入酸,可以使平衡逆向移动,重新变为红色。

图4 酚酞显色的原理

为验证假设,学生取之前计算过的10 mol·L-1的NaOH 溶液并向其中滴加酚酞,酚酞褪色,向褪色后的溶液中逐滴加入稀盐酸,溶液重新变为红色,验证酚酞显色存在平衡移动。再向过氧化钠与水反应后酚酞褪色的溶液中逐滴加入稀盐酸,发现溶液并没有重新变为红色,说明NaOH 的浓度并非溶液褪色的主要原因,因此假设3 不成立。

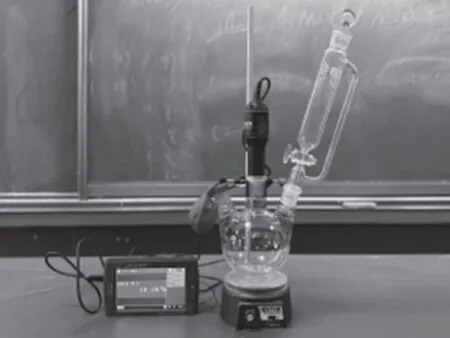

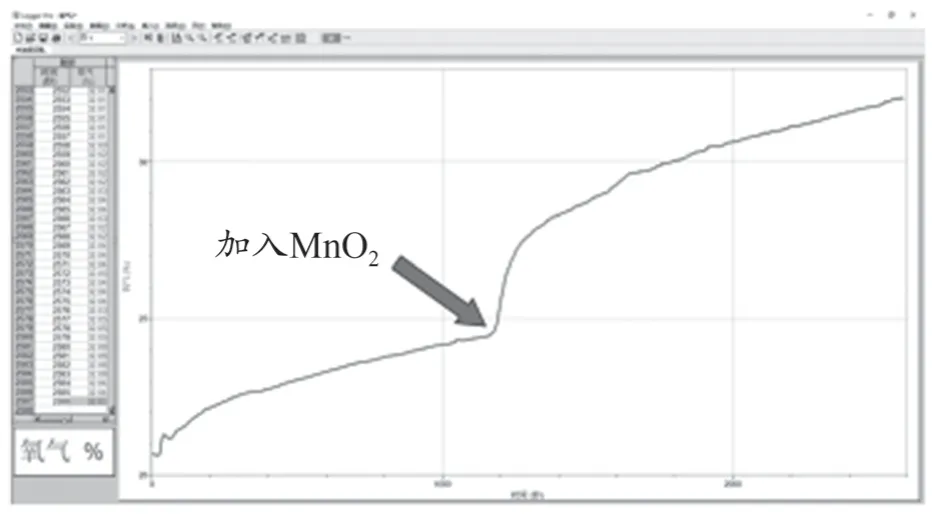

为了验证假设4 的成立,教师通过DIS 实验检验过氧化钠与水反应有中间产物过氧化氢生成。如图5 所示,将三颈烧瓶夹持在磁力搅拌仪上,并分别插入恒压滴液漏斗、氧气传感器、装有MnO2的气球,向三颈烧瓶中加入过氧化钠和磁子,打开恒压滴液漏斗活塞,让蒸馏水进入三颈烧瓶中并开启磁力搅拌仪,通过数据采集软件发现有氧气生成,但随着反应的进行,氧气生成的速率逐渐降低,此时将气球中的MnO2挤入三颈烧瓶中,氧气生成的速率又迅速增大(见图6),说明的确有中间产物过氧化氢生成。

图5 验证过氧化氢产生的DIS 装置图

图6 装置中氧气的含量变化

【设计意图】为了使学生理解问题产生的原因,为后续问题解决作铺垫,教师从多角度引导学生提出不同的假设,鼓励学生设计实验并验证假设,最终找到异常现象产生的原因是过氧化钠与水反应产生了中间产物过氧化氢,并通过实验对中间产物过氧化氢加以验证。学生在提出假设并设计实验的过程中,需要将认知体系中与之匹配的知识进行综合应用,在过程中发展高阶思维。

3. 环节三:设计方案,解决问题

如何设计改进方案减缓过氧化钠与水反应后的溶液中滴加酚酞褪色的时间?由于过氧化钠与水反应后的溶液使酚酞褪色的原因较为复杂,学生综合先前讨论的结果,从控制氢氧化钠浓度、减少过氧化氢残留等角度进行了方案的改进:根据理论计算,确定Na2O2的用量,通过称量1.56 g Na2O2并用20 mL 蒸馏水进行溶解,最终能得到2 mol·L-1NaOH 溶液,减小NaOH 浓度对酚酞褪色的影响;当Na2O2溶解完后向溶液中加入少量MnO2,加快溶液中残留H2O2的分解,待溶液不产生气泡后进行过滤,得到清液后再滴加酚酞试液。

【设计意图】在理解问题的基础上,教师可以逐步引导学生进行问题解决。由于在该实验中酚酞褪色受到了NaOH 浓度、中间产物过氧化氢等因素的影响,学生需要寻找降低NaOH 浓度、减少中间产物过氧化氢残留的方案,在问题解决中增长化学知识与技能,发展解决问题的能力。

4. 环节四:验证方案,评价反思

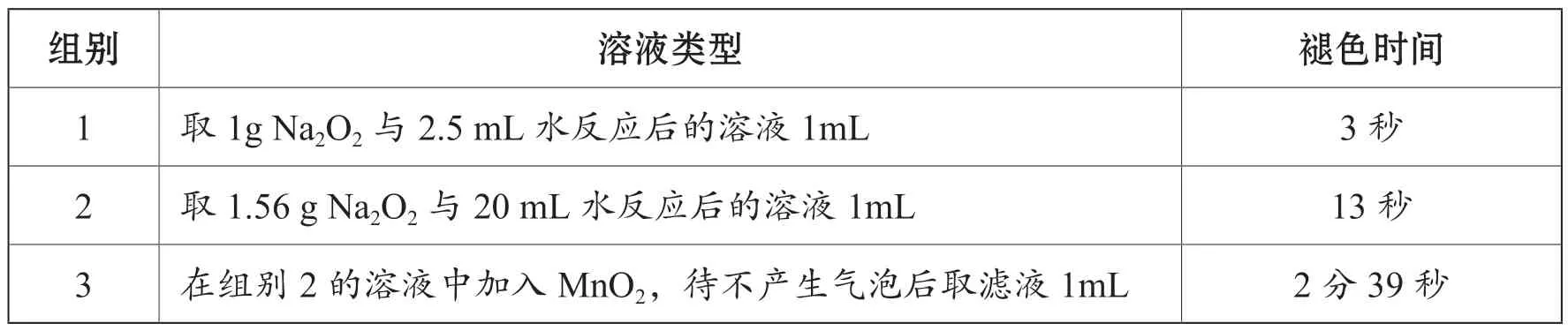

学生通过设计对比实验,对三组溶液滴加2 滴酚酞后褪色的时间进行记录(见表2),验证改进实验的效果。

表2 不同组别溶液中酚酞褪色的时间

由表2 可以看出,通过减少NaOH 浓度、减少H2O2残留的改进方案有效减缓了过氧化钠与水反应后的溶液中滴加酚酞褪色的时间。最后教师进行总结并布置衍生作业:进一步设计方案,比一比哪个小组能让过氧化钠与水反应中酚酞显色的时间更持久。

【设计意图】通过对比实验,验证学生设计的方案是否实现问题的解决。教师在最后进行衍生作业的布置,通过构建多元化的评价方式,发挥学生的学习自主性,充分调动学生进一步思考和探索的积极性,从而促进化学思维能力的发展。

五、问题解决课的教学设计反思

(一)创设真实有效的问题情境,开拓学生思维

对于问题情境的创设,教师要遵循目的性、驱动性、切实性等原则激发学生的求知欲、探索欲,从而助力问题的解决。

目的性原则即问题情境的创设是否有利于实现教学目的。例如,教师在进行“海带提碘”的教学时,可以根据我国碘资源的分布作为情境,提出如何提取碘的问题,引导学生在情境中思考并解决问题,在思考和探究的过程中实现教学目标。

驱动性原则即问题的设计需要对学生的思考和探究具有启发和诱导的作用,通过驱动性的问题让学生受到启发并思考,为最终解决问题做好铺垫。例如,教师在进行“硫酸亚铁溶液制备”的教学时,可以从自来水配制硫酸亚铁溶液时加入亚铁氰化钾会产生普鲁士蓝的现象出发,提出自来水使亚铁离子变成了什么、是否能够除去水中的溶解氧、如何配制硫酸亚铁溶液并延缓Fe2+氧化等一系列问题引导学生探究配制硫酸亚铁溶液的方法。

切实性原则即问题的设计要做到理论与实践相结合,既要使情境贴合实际生活,又要与学生已有的认知进行匹配,从而帮助学生基于已有的知识体系生成问题解决方案。例如,“海带提碘”一课中需要学生结合氧化还原反应的原理、化工产品的价格等因素分析比较使用氯气、过氧化氢等不同氧化剂的优缺点。

(二)充分关注问题解决,引发高阶思维碰撞

学习的最终目的不是为了获得一堆事实性的知识,而是面对身处的社会环境,利用所学知识分析问题、解决问题。[4]在问题解决课中,教师应围绕问题解决这一核心环节,创设具有挑战性的学习活动,积极引导学生进行自主思考,将已有的知识迁移到新情境的问题中,并达成问题解决的最终目的。在解决问题的过程中,通过问题分析、方案设计、实验探究等学习活动,能有效培养和发展学生的高阶思维。

(三)构建多元化的评价方式,培养学生的核心素养

在问题解决课中,教师应积极构建多元化的评价方式,充分发挥学生的学习自主性,充分调动学生参与到问题解决课中的积极性和主动性。针对学生提出的不同想法和思路,教师应予以评价,引导学生不断修订、完善自己的思路和方案。教师在课后也可以布置相关的探究活动,比如在“原电池”的教学后,可以给定相关的实验器材、药品,让学生设计不同的原电池方案,比一比谁的小灯泡亮得更持久。通过对问题进行拓展衍生,让学生的化学核心素养在问题的探究中落地生根。