河南省冬小麦灌浆期连阴雨灾害风险评估

檀艳静, 成 林, 郭康军

(1.中国气象局·河南省农业气象保障与应用技术重点开放实验室,郑州 450003; 2.周口市气象局,河南 周口 466000;3.河南省气象科学研究所, 郑州 450003)

引 言

连阴雨是河南省常见的一种农业气象灾害[1],常伴有低温、寡照、渍涝等,对小麦的播种、生长过程、收割、晾晒等较为不利,尤其是对小麦灌浆及收获十分不利[2-3],是影响小麦产量和品质的主要农业气象灾害之一。河南省是全国小麦生产第一大省,其种植面积约占全国小麦种植面积的1/4,产量位居全国前列。因此,研究河南省小麦灌浆期连阴雨灾害风险评估及区划具有重要的现实意义。

国内学者目前对连阴雨研究多集中于成因、气候背景、时空分布特征等方面[4-8]。有不少学者对连阴雨指标也做了不少研究。由于研究的侧重点不同,采用的连阴雨指标不统一。有学者仅采用降水日数作为连阴雨致灾因子,如成林[9]、徐虹[10]、刘琰琰[11]等选取持续阴雨日数划分夏玉米连阴雨灾害等级指标;金垚等[12]选用持续阴雨日数作为冬小麦灌浆结实期连阴雨判别标准;胡英超等[13]选取最长连续无日照日数、最长连续降水日数、每日日照不足1 h最长持续日数等因子将湖南水稻和油菜连阴雨灾害分为轻、中、重3个等级;刘岩岚等[14]采用持续降水日数确定四川水稻移栽分蘖期连阴雨灾害等级。有学者采用2个及以上因子作为连阴雨致灾因子,如毛留喜等[15]将华北地区连续3 d及以上有降水且过程雨量超过40 mm定义为一次连阴雨灾害;李德等[3]筛选阴雨日数、累计雨量和日照时数3个因子作为安徽省冬小麦灌浆期连阴雨主要致灾因子;刘雅星等[1]选取连续降水日数、过程降水量、日照时数对河南省连阴雨标准进行了修订;韩文静等[16]选取持续阴雨日数、过程总降水量确定了中国北方苹果不同发育时期的连阴雨灾害指标。确定了连阴雨灾害指标后,不少学者开展了连阴雨灾害风险评估及区划的研究。如成林等[9]通过连阴雨日数和产量减产率构建了河南省夏玉米花期连阴雨风险区划指数;徐虹等[10]选取日降水量、日照时数、土地利用类型、产量变异系数构建了黄淮海地区夏玉米花期连阴雨风险指数;金垚等[12]基于平均气温、最高气温、最低气温、日照时间、连阴雨时间,构建了四川盆区冬小麦灌浆结实期低温阴雨寡照致灾综合指数;李亚男等[17]统计了麦收期连阴雨频率、最长连阴雨日数和最大过程雨量,构建了中国冬麦区麦收期连阴雨灾害风险评价体系;郭翔等[18]统计连阴雨过程中单日最大降水量、过程降水量和连阴雨持续日数构建油菜花期连阴雨强度指数。

目前对灾害风险评估及区划的研究已有较为成熟的技术,但针对河南省冬小麦灌浆期连阴雨灾害指标及风险评估的研究较少。鉴于此,本文根据河南省冬小麦发育期资料和同期气象资料,参考相邻省区开展小麦灌浆期连阴雨灾害指标,统计连阴雨发生频率,利用主成分分析法构建连阴雨风险强度指数,从灾害发生频率、风险强度指数、产量损失率3个方面,重构连阴雨灾害风险区划指数,对河南省冬小麦灌浆期连阴雨进行风险评估与区划,以期为河南省冬小麦防灾减灾和粮食安全提供科学依据。

1 数据与方法

1.1 数 据

为保证数据完整性,文中所用河南省24个农业气象观测站1981-2020年冬小麦发育期观测资料,以及91个气象观测站1961-2020年冬小麦开花至成熟期的逐日气象观测资料,主要包括降水量、日照时数,上述数据来自河南省气象局。为了不遗漏灾害天气过程,根据全省冬小麦发育期观测资料,将全省冬小麦开花至成熟期(即灌浆期)按行政区域划分为3个区。其中,Ⅰ区包括信阳、南阳、驻马店,灌浆期为4月25日-5月30日;Ⅱ区包括周口、许昌、漯河、平顶山、郑州、开封、商丘、新乡、焦作、济源,灌浆期为4月30日-6月3日;Ⅲ区包括三门峡、洛阳、鹤壁、安阳、濮阳,灌浆期为5月7日-6月13日(图1)。灾情数据来源于中国气象灾害大典(河南卷)、中国气象灾害年鉴、相关文献记载及相关报道等。冬小麦历年产量资料源于河南省统计部门,土地覆盖数据来源于MODIS的MCD12Q1土地覆盖类型产品。

图1 研究区域内气象站点分布图及冬小麦灌浆期分区示意图

1.2 连阴雨气象指标

根据农业气象观测规范和冬小麦生产过程中的实际特点,考虑灾害发生年份对冬小麦的影响程度,参考以往连阴雨灾害指标[3,9,12],并从农业生产气象服务角度考虑,采用如下连阴雨气象灾害指标。

过程指标: 连续3 d或3 d以上有降水(日降水量≥0.1 mm)作为一次连阴雨过程;在>3 d的连阴雨过程中,允许1 d无降水且该日日照<2 h或者1 d有微量降水且该日日照<4 h。若一次连阴雨过程发生在开花始期或成熟期前后,以连阴雨实际持续日数的2/3日数所在时段,确定是否属于灌浆期连阴雨。

1.3 连阴雨灾害因子统计方法

按照连阴雨过程指标判别方法,分别统计各站点每年每次连阴雨过程中的连阴雨日数、总雨量和总日照时数,然后按照公式(1)-(3),统计各站历年连阴雨过程均日数、过程均雨量、过程均日照时数[16],并统计连阴雨年均过程次数。然后由各站点逐年过程均日数、过程均雨量、过程均日照时数统计得出各站点1961-2020年多年平均值。

各站点逐年过程均日数:

(1)

式(1)中,DL为每年连阴雨过程均天数,DZ为每年多次连阴雨过程总天数,FZ为每年发生连阴雨过程总次数。

各站点逐年过程均雨量:

(2)

式(2)中,RL为每年连阴雨过程均雨量,RZ为每年多次连阴雨过程总雨量,FZ为每年发生连阴雨过程总次数。

各站点逐年过程均日照时数:

(3)

式(3)中,SL为每年连阴雨过程均日照时数,SZ为每年多次连阴雨过程总日照时数,FZ为每年发生连阴雨过程总次数。

各站点年均过程次数:

(4)

1.4 连阴雨灾害发生频率

连阴雨灾害发生频率:

(5)

式(5)中,P为连阴雨灾害发生频率,M为发生连阴雨灾害年数,N为统计年数。

1.5 连阴雨灾害风险强度指数

根据已有研究[3,9,12],连阴雨灾害对冬小麦灌浆的影响与危害,不仅与连阴雨过程持续日数有关,还与连阴雨过程期间的雨量和日照时数密切相关。因此本文选择连阴雨持续日数、降雨量、日照时数3个致灾因子,即过程均日数DL、过程均雨量RL、过程均日照时数SL,采用主成分分析法[3,19-20],将3个致灾因子重建为1个表示连阴雨灾害的综合指数,主成分分析法的详细介绍可参考文献[3]和[19]。

将各站逐年连阴雨风险强度指数按照极差法[21]进行归一化处理,以此代表连阴雨灾害风险强度指数I。小麦灌浆期连阴雨风险强度指数由连阴雨日数、过程降水量、日照时数构成,可表征遭受连阴雨灾害过程的强烈程度,采用TS评分法进行检验[22]。

1.6 产量损失率

农作物产量可由气象产量、趋势产量及随机误差3部分组成[23-24]。其中,随机误差可忽略不计,趋势产量可用统计滑动平均法、一元线性拟合法等多种方法拟合,气象产量是由生长季内多种气象要素影响的产量。本文采用5年滑动平均并结合分段直线模拟的方法[2],分离趋势产量和气象产量,并计算相对气象产量,其拟合效果优于5年滑动平均法和分段直线模拟法(图略)。公式如下:

(6)

式(6)中,Yd表示相对气象产量,Y和Yt分别表示实际产量和趋势产量。当Yd为负值时,表示减产率,其绝对值大小,在一定程度上反映了连阴雨等灾害所造成的小麦产量损失率。因此本文以Yd负值的绝对值代表连阴雨发生年份的冬小麦产量损失率。

1.7 连阴雨风险区划指数

冬小麦灌浆期连阴雨灾害发生频率可表征其危险性,连阴雨灾害风险强度可在一定程度上反映连阴雨的发生强度,产量损失率可表示作物的易损性特征。河南省冬小麦灌浆期连阴雨灾害风险区划指数采用加法[9]表达:

M=P+I+Yd

(7)

式(7)中,M为连阴雨灾害风险区划指数,P为连阴雨灾害发生频率,I为归一化后的连阴雨灾害风险强度指数,Yd为多年平均产量损失率。

本文采用ArcGIS 10.1反距离插值法(IDW),将各站点连阴雨发生频率、多年平均风险强度指数、多年平均产量损失率及风险区划指数进行空间差值,并叠加河南省土地利用类型。根据ArcGIS 10.1自然断点法,将河南省冬小麦灌浆期连阴雨灾害发生频率、风险强度指数、产量损失率、风险区划指数分别划分为3个等级。

2 结果与分析

2.1 冬小麦灌浆期连阴雨灾害特征分析

河南省冬小麦灌浆期连阴雨多年平均过程均日数呈现西南高、东北低的空间分布(图2a),河南省连阴雨过程均日数在3.4~4.1天。豫西、南阳、许昌南部、驻马店西部、信阳西北部地区过程均日数最多,为3.8~4.1天;濮阳、商丘、周口东北部地区日数最少,为3.4~3.6天;其他地区为3.6~3.8天。河南省冬小麦灌浆期连阴雨多年平均过程均雨量空间分布规律不明显(图2b),河南省连阴雨过程均雨量为17.3~39.8 mm。信阳部分地区、濮阳北部、新乡和郑州局部地区过程均雨量最多,为30.0~39.8 mm;豫东、豫西、南阳中部等地区过程均雨量最少为17.3~25.0 mm;其他地区为25.0~30.0 mm。河南省冬小麦灌浆期连阴雨多年平均过程均日照时数呈北多南少空间分布(图2c),河南省连阴雨过程均日照时数在4.9~13.6 h。安阳、濮阳、新乡部分地区过程均日照时数最多,为9.5~13.6 h;周口、驻马店东部、信阳、南阳局部地区过程均日照时数最少,为4.9~7.5 h;其他地区的为7.5~9.5 h。河南省冬小麦灌浆期连阴雨年均过程次数呈南高、北低空间分布(图2d),河南省连阴雨年均过程次数在0.4~1.1次。南阳、信阳、驻马店年均过程次数最多,为0.8次以上;三门峡、洛阳、平顶山、漯河、许昌、周口次数多为0.6~0.8次;其他地区年均过程次数最少,为0.4~0.6次。

图2 1961-2020年河南省冬小麦灌浆期连阴雨平均过程均日数(a)、过程均雨量(b)、过程均日照时数(c)、年均过程次数(d)分布图

2.2 冬小麦灌浆期连阴雨发生频率分析

河南省冬小麦灌浆期连阴雨灾害发生频率呈现南部高、北部低的纬向型分布特征。高发区域主要分布在豫南区域即南阳、信阳、驻马店,发生频率在67%以上,占全省总面积的41.0%,该结果与武建华等[25]研究结果较为一致。中发区域主要分布在中部地区,即三门峡、洛阳、平顶山、许昌、漯河、周口,发生频率为54%~67%,占全省总面积的29.8%。其他地市为低发区域,发生频率在54%以下,占全省总面积的29.2%(图3)。

图3 1961-2020年河南省冬小麦灌浆期连阴雨平均发生频率分布图

2.3 冬小麦灌浆期连阴雨风险强度指数分析

由各站逐年冬小麦连阴雨风险强度统计河南省逐年区域平均风险强度指数(图4)。根据统计结果,1974、1983、1985、1987、1990、1991、1992、1998、2002、2005、2009、2013、2018、2020年共14年河南省发生了较强的冬小麦灌浆期连阴雨灾害。其中,1974、1990、2005、2020年未找到有关连阴雨灾害的相关记载或文献记录,计为空报;1983、1985、1987、1992年与《中国气象灾害大典(河南卷)》记载一致,2018年与中国气象灾害年鉴一致,2009、2013年与河南省十大天气气候事件记载一致,1998、2002年与相关文献记载一致,1991年与中国气象报记载一致。统计的风险强度指数与连阴雨过程均日数DL、过程均雨量RL、过程均日照时数SZ的相关系数分别为0.887(P≤0.01)、0.961(P≤0.01)、0.511(P≤0.01),同时TS得分为0.71。由此可判断,本文构建的冬小麦灌浆期连阴雨风险强度指数可在一定程度上反映河南省灌浆期连阴雨灾害发生程度。

图4 1961-2020年河南省冬小麦灌浆期连阴雨风险强度指数时间分布图

河南省冬小麦灌浆期连阴雨风险强度指数基本呈南部偏高、北部偏低的分布特征(图5)。高值区主要分布在南阳西部、信阳、驻马店、许昌南部和平顶山北部、焦作西部等地区,风险强度指数为0.20~0.34,占全省总面积的32.1%;中值区主要分布在南阳和驻马店局部、周口、漯河、郑州及焦作东部、鹤壁等地区,风险强度指数在0.15~0.20,占全省总面积的41.1%;低值区主要分布在开封东部、商丘西部、新乡、安阳、濮阳等地区,风险强度指数在0.15以下,占全省总面积的26.8%。

图5 1961-2020年河南省冬小麦灌浆期连阴雨平均风险强度指数分布图

2.4 冬小麦灌浆期遭受连阴雨后产量损失率分析

河南省冬小麦灌浆期连阴雨产量损失率空间上呈西部偏高、中部偏低分布(图6)。高值区主要分布在南阳东部和许昌、平顶山及洛阳局部等地区,产量损失率在4.0%以上,占全省总面积的13.0%;低值区主要分布在驻马店北部、漯河和许昌一带及周口、焦作等地区,产量损失率在3.0%以下,占全省总面积的18.0%;其他地区为中值区,产量损失率为3.0%~4.0%,占全省总面积的69.0%。

图6 1961-2020年河南省冬小麦灌浆期连阴雨平均产量损失率空间图

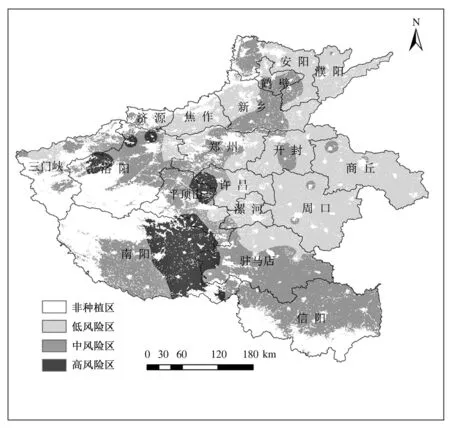

2.5 冬小麦灌浆期连阴雨风险区划

河南省冬小麦灌浆期连阴雨灾害风险呈西南部偏高、中东部偏低分布(图7)。河南省冬小麦灌浆期连阴雨灾害中,中、低风险区面积占全省总面积的90.3%,表明河南省冬小麦灌浆期连阴雨灾害风险等级一般。高风险区主要分布在南阳东部和许昌、平顶山及洛阳局部等地区,占全省总面积的9.7%;中风险区主要分布在信阳、驻马店、平顶山、洛阳及豫北局部等地区,占全省总面积的44.1%;低风险区主要分布在周口、许昌、商丘、焦作、濮阳、安阳局部等地区,占全省总面积的46.2%。

图7 河南省冬小麦灌浆期连阴雨风险区划空间图

3 结 论

本文基于1981-2020年河南省24个农业气象观测站点冬小麦发育期数据、1961-2020年河南省91个站点日气象数据及冬小麦县级历年产量数据,统计分析河南省冬小麦灌浆期连阴雨灾害特征,由连阴雨过程均日数、过程均雨量、过程均日照时数构建河南省冬小麦连阴雨风险强度指数,采用ArcGIS自然断点法对冬小麦灌浆期连阴雨发生频率、风险强度指数、产量损失率及风险区划指数进行分类,结论如下。

(1)河南省冬小麦灌浆期连阴雨过程均日数、过程均日照时数、年均过程次数空间分布规律明显,均呈带状分布,过程均雨量空间分布规律不明显。河南省南部地区冬小麦灌浆期连阴雨年均发生日数、过程雨量、年均发生次数最多。

(2)本文构建的连阴雨风险强度指数对河南省连阴雨灾害有较高的识别能力,可反映河南省连阴雨灾害发生程度。河南省冬小麦灌浆期连阴雨灾害发生频率、风险强度指数均呈现南部偏高、北部偏低的纬向型分布特征,中、高发生区域占比70.8%,中、高风险强度指数区域占比73.2%;河南省冬小麦灌浆期遭受连阴雨后产量损失率空间上呈西部偏高、中部偏低趋势,中、低损失率区域占比87.0%。

(3)河南省冬小麦灌浆期连阴雨灾害风险空间上呈西南部偏高、中东部偏低分布。中、低风险区域占比90.3%,高风险区主要分布在南阳东部地区,研究区域冬小麦灌浆期连阴雨风险等级为一般。