文化与经济双重情境作用下管理者声誉对长期主义的影响研究

徐 宁 张 迪 徐向艺

(山东大学管理学院)

1 研究背景

在不确定时代,面对外部环境的变化、动荡、失序与重组,管理者是否具有长期主义导向成为企业实现可持续发展的必要因素。在学术界,时间透镜是战略管理研究中的一个重要视角[1],已有研究聚焦于管理者短视效应方面[2],鲜有文献涉及管理者长期主义。

对于时间导向的研究始于社会心理学,之后延展到管理学领域。管理学视角下的研究指出,时间维度是构成战略制定的基本维度,管理者的决策过程建立在其时间价值体系之上[3]。管理者的时间趋向为其决策提供了主导逻辑,影响其对于决策结果的期望和评价,继而影响其对于资源分配的优先次序,以及对于决策活动的时间与紧迫性的认知[4]。根据个体关注的时间范围长度差异,时间导向可以分为长期导向和短期导向[5]。短期导向强调短期的目标达成,注重决策的效率与短期收益的实现[6];长期导向则强调决策的有效性,决策目标基于未来收益[7]。两者的主要冲突体现在,某些基于短期的最优决策有可能导致于长期而言次优的结果[8]。纵观已有文献,多数学者将长期导向看作是先天稳定的个人特质,往往关注其作用后果。比如,长期导向有助于增强战略决策的全面性、创造力和长期化[9],加快新产品的推出率[4],提升家族企业创业导向[10],提升公司价值[11]等,却忽视了其前因变量与形成路径的研究。已有研究表明,激励机制设计不合理是造成管理者短视主义的“罪魁祸首”之一[6],而重视长期激励机制是解决基于时间冲突的委托代理问题的关键[11]。在实践中,现金类与股票权益类激励契约失效的现象屡见不鲜。相较于上述显性激励,声誉具有长期性与约束性等特征,可以成为管理者获取长期收益的持久动力,但有关其效应的研究也存在“有效契约假说”与“寻租效应假说”的激烈争论[12]。并且多数研究基于股权相对分散与资本市场较为完善的西方情境。因此,在中国独特的制度与文化情境之下,探究管理者声誉是否能够引导管理者以长期价值为导向,从而构建塑造长期主义者的激励机制是现阶段理论研究亟待解决的问题,也是企业实现高质量发展的需要。

鉴于此,本研究基于跨期选择理论,验证管理者声誉对长期主义导向的促进作用,并探究中国情境下影响声誉塑造长期主义过程的文化与经济因素,继而通过进一步的后果检验,揭示声誉契约塑造长期主义管理者从而影响企业价值分配与价值创造行为的内在逻辑。主要理论贡献在于:①丰富了管理者长期主义的前因研究。将长期主义视为管理者对于时间的主观认知与行为模式,基于管理者声誉塑造长期主义的内在机制,探究了管理者长期主义的形成路径,拓展了关于管理者时间导向发展观在公司治理领域的应用边界。②基于文化与经济的双维度视角,探讨了中国情境下影响管理者声誉与长期主义之间关系的宏观环境因素,揭示了儒家文化与经济政策不确定性能够显著增强声誉契约对于长期主义导向的塑造作用。③进一步探讨了管理者声誉通过塑造长期主义者继而影响企业行为的逻辑链条,即声誉契约通过塑造管理者长期主义导向,改善了企业在价值分配与价值创造方面的表现,验证了中国情境下管理者声誉“有效契约效应”的实现机制,有效回应了声誉“双刃效应”的理论悖论,拓展了公司治理理论的研究体系。④基于机器学习与文本分析的方法,实现对于管理者长期主义指标的客观度量,克服了问卷调查普适性较差以及现有二手数据方法测度间接性的局限,为后续采用二手数据测度管理者个体倾向的研究提供了方法论基础。

2 理论基础与研究假设

2.1 跨期选择理论

现有委托代理问题的相关研究,主要集中在委托人和代理人之间在利益方面的分歧以及风险偏好相关的代理冲突等方面。相比之下,公司所面临的基于时间冲突的委托代理问题仍有待探索[11]。根据跨期选择理论,成本与收益的权衡会由于计算时选择的时间参照点的差异而不同。未来收益需要经过贴现才能够与现期收益的价值相等同,而贴现率则与不确定性密切关联[13]。基于跨期选择的生理学研究认为,当决策更多地为本能与感性所支配时,个体往往倾向于短期主义,追求收益的及时性;当决策更多地为缜密的理性思维所支配时,则更多地追求长期主义,导致更多长期导向的行为表现。由此可知,短期主义往往位于人的深层次意识中,更像是一种顺乎本能的自然反应。但长期主义的实现,则需要足够的理性与克制,以及境界与格局。因此,长期主义具有明显的情境化特征,管理者的人格特质、教育与职业经历、被授予的激励机制,以及外部的压力等因素均会影响管理者假定的未来收益贴现率,从而影响管理者的长期主义导向。基于上述分析,良好的公司治理应当为长期主义提供合理的激励机制,以及必要的情境条件。

2.2 管理者声誉对长期主义导向的塑造作用

合理设计激励契约可以促进代理人与委托人利益的趋同,从而缓解委托代理问题。在诸多激励契约之中,声誉是他人对个体品质或行为的评价,持续伴随管理者的整个职业生涯,能够显著影响管理者行为,通常被认为是缓解代理问题,改善管理者短视倾向的重要激励手段[14]。然而,由于声誉存在“双刃”效应[12],过度扭曲的声誉信息也可能会分散高管的注意力,引导其把时间和精力放在追求虚名的行为上,发生本末倒置的激励错位。本研究认为,上述悖论并不是声誉本身的属性所决定的,而是由其作用机制及作用场景所决定的。

根据跨期选择理论,管理者对未来收益的贴现率感知影响了其决策过程中的时间偏好。也就是说,声誉机制如果能够塑造管理者的长期主义导向,就会成为“有效契约”,从而对管理者行为产生激励与约束作用。一方面,声誉的长期性所带来的未来物质与精神的双重利益引导管理者关注企业长期价值。管理者声誉只有在企业长期实践中才可以形成和建立,企业可持续发展才能够获得远期收益。另一方面,管理者对于既有职业声誉的珍视,决定了其对企业长期持续发展的重视。研究表明,管理者的声誉与其所在公司行为息息相关,媒体往往将公司战略行为与绩效过度归因于高管的个人特质[15],通过塑造高管个人形象吸引公众眼球,因此,管理者的声誉与其就职企业密切相关。声誉具有易损性,作为关键性的长期战略资产,其形成是一个长期的过程,而损毁却可能就在朝夕之间,修复个人声誉同样也是一个长期的过程,这就为规范高管行为提供了隐性约束。声誉机制同样发挥着社会控制功能[16],高管将抑制自己的自利动机,避免打破社会信任损害自己来之不易的声誉。辛宇等[17]验证了问责制度的“事前威慑效应”,即高管为避免问责带来的经济成本以及声誉损失等非经济成本,需要作出事前反应,包括提高经营规范性、降低短视效应等,这也是声誉约束性的体现。由此可知,声誉通过为管理者带来更多的远期价值,缓解了其对由于时间折扣导致的价值损失的感知,影响了管理者对于未来收益的主观认知,促使其关注长期价值的实现。基于此,提出如下假设:

假设1管理者声誉与其长期主义导向显著正相关。

2.3 管理者声誉塑造长期主义导向的文化情境因素——儒家文化的调节作用

面对短期主义、道德风险等委托代理问题,继续探索西方经验的中国适应性显然是治标不治本[18]。声誉机制具有长期激励作用,与管理者的长期化行为直接相关。正确道德伦理、意识形态的形成能够提高管理者声誉作用机制的有效性[19]。在中国文化情境之中,儒家思想作为最具代表性的传统文化标志,长期以来持续影响着个体或组织的价值观、道德观念、行为规范与处世之道,是中国哲学思想体系的关键构成。根据跨期选择理论,声誉契约能够对长期行为产生激励作用的前提,是管理者预期“博弈”能够持续进行下去,未来收益可观,继而产生以未来为导向的动力。如果企业位于受儒家思想深远的地区,管理者受到外部价值观与群体规范压力的影响,其未来收益贴现率感知也会发现变化,对于未来收益的预期可能更高。因此,声誉契约塑造长期主义管理者的效果会得到加强。

儒家文化作为一种哲学思想促使管理者关注人生的终极意义。已有研究证实了儒家文化在解决双重委托代理问题上的积极作用,包括缓解股东与管理层之间的第一类代理冲突[20],以及抑制大股东资金占用等第二类代理问题[21]。儒家推崇“君子之道”,受儒家思想影响的管理者,更加以“君子”为榜样处世。研究表明,儒家通过向代理人灌输“慎独”的“修身”观念提高其自律性,从而减少监督支出[20]。儒家文化在声誉塑造长期主义的过程中将产生如下影响:①对于管理者来说,儒家向代理人烙印了“以义为利”的价值观,牺牲股东利益是“不义”的,“先义后利”,管理者作为“君子”,应通过合乎道德的方式获得自己应得的利益。管理者的职责是领导企业实现长期发展,因此,在职期间只有以企业长期发展为导向进行战略决策,通过企业长期价值的实现为自己争取更多的利益,才能契合“义以生利”的思想。②儒家思想为管理者灌输了“忠”“信”的职业伦理。“忠信”伦理思想有助于代理冲突的缓解,使管理者更加关注股东的利益,关注企业长期利益的实现,进而使长期主义的特质根深蒂固。③儒家讲求“居安思危”的观点。作为君子,应该眼光长远,不因短期局势安稳而不顾长期的可持续性,儒家思想天然契合了长期主义的思路。鉴于上述分析,声誉作为隐性契约必然嵌入到特定的文化与制度情境之中,而儒家文化这种非正式制度在声誉塑造长期主义者的过程中发挥着重要的作用。由此,提出如下假设:

假设2企业受儒家思想影响越深远,管理者声誉对其长期主义的正向影响越显著。

2.4 管理者声誉塑造长期主义导向的经济情境因素——经济政策不确定性的调节作用

经济政策不确定性指经济主体无法确切地对政府是否、何时以及如何改变现行的经济政策作出预知[22]。个体对宏观环境不确定性的感知程度存在差异[23]。根据跨期选择理论的相关观点,个体对未来贴现率的感知差异,反映的是人们对未来经济增长率不确定性的判断。在面临大量不确定性的条件之下,管理者往往使用预防原则进行决策。因此,经济政策不确定性进一步增强了声誉契约对长期主义导向的塑造效应。

一方面,动荡的外部环境会打破已有的均衡,并影响管理者的“懈怠”状态。相对而言,稳定的外部环境容易让管理者“躺平”,企业利用过去及当下的优势经营,管理者在较长时间段内声誉产生损失的可能性较小,由于对过去的强烈依赖,及时抓住机遇的可能性也变小[24]。但外部经济政策不确定性增强加剧了外部环境的动荡,使企业面对危险与不可知,急剧的变化可能使当前有效的策略很快过时,当下的优势或许稍纵即逝,管理者更加难以预测企业未来的发展前景。因此,出于对既有声誉的损失规避及抓住发展机遇的动机,管理者可能会更加积极地对待有利于长期发展的变革措施,谨慎对待并购投资等行为[25],将决策重心转移到能够保持企业长期稳定发展的投资上面,从而避免未来政策波动使企业陷入困境。另一方面,不确定的经济环境因素为管理层增加了外部约束力,同时也增加了一定的心理压力。有研究表明,在经济政策不确定性较高的时期,分析师会更加努力地工作,发布更准确的研究报告[26]。分析师关注度的增加以及分析师报告准确性的提升,均增加了管理者机会主义行为被发现的概率,给受到声誉契约影响的管理者又叠加了一层来自外部资本市场的监督,维系既有声誉这项无形资产的难度加大。再者,经济不确定性增加了外部融资的成本,从而加剧了企业的财务约束[27],给管理者带来较大的心理压力。由此,提出如下假设:

假设3外部经济政策不确定性越大,管理者声誉对其长期主义的正向影响越显著。

3 研究设计

3.1 样本选取与数据来源

本研究选取2010~2020年A股上市公司作为初始研究样本,探究个体声誉如何塑造长期主义管理者。其中,管理层讨论与分析数据来源于上市公司年报;管理者声誉数据与孔庙所处位置的数据来源于CNRDS数据库;经济政策不确定性指数数据来源于BAKER等[28]构建的Economic Policy Uncertainty数据库网站(1)Economic Policy Uncertainty数据库网站的网址为http://policyuncertainty.com/china_epu.html。;其他数据来源于CSMAR数据库。对数据进行以下处理:剔除金融业公司样本;剔除当年ST、*ST以及PT的公司样本;剔除同时在A股与B股或A股与H股上市的样本;剔除当年上市以及在样本期间内退市的公司样本;剔除关键变量缺失样本。经以上处理,得到观测值共22 467个,使用Python和Stata16.0进行数据处理和分析。为避免异常值或极端值对检验结果的影响,对连续变量在1%的水平上进行Winsorize缩尾处理。

3.2 变量定义

3.2.1被解释变量

管理者长期主义(MLT)。文本语言是个体倾向的透镜[29],年报作为上市公司年度强制性信息披露窗口,具备获得性高的特点,且年报经审计师审计,客观性强、透明度高。年报中的“管理层讨论与分析”板块是管理者向公众揭示公司过去的经营状况并结合实际对未来发展做出计划与展望的窗口,能够反映管理者对于公司发展的情感态度与战略预期。鉴于此,本研究参考FLAMMER等[11]的研究,通过机器学习训练神经网络,经由文本分析的方法构建中文情境下的管理者长期主义代理变量。

管理者长期主义代理变量的主要构建过程如下:①研究者在阅读大量财经资料,了解财经语料的写作风格及文本组织形式的基础上,讨论并制定能够表现“管理者长期主义”特质的关键词种子词集。种子词包括“未来”“始终”“长远”“稳定”“一直”和“长期”等。②通过构建Word2Vec模型进行“管理者长期主义”关键词词集扩充。以“第一财经”“东方财富网”等财经网站为来源,获取并删除相似新闻文本,得到共计50万余篇的财经新闻语料,以及经文本清洗后的A股上市公司年报为基础,从而构建财经文本语料库;此外,通过连续词袋模型进行Word2Vec模型训练获得词向量模型。以上述种子词集为基础,获得每个种子词对应的词向量相似度前10位的关键词为候选词。③邀请5位相关领域的专家对研究选取的种子词集及候选词是否能够较好地体现“管理者个人特质”进行讨论与分析,确定能够代表“管理者长期主义”的关键词共计56个。④以深沪A股上市公司管理层讨论与分析(MD&A)为原始文本,对文本进行数据清洗,以关键词词频占经文本清洗后的MD&A总词频的比例并乘以100作为衡量“管理者长期主义”的代理变量,该指标数值越大,表示管理者长期主义倾向越明显。

参考胡楠等[2]的研究,本研究对于管理者长期主义指标构建的有效性进行一定的探讨与检验:①管理者长期主义特质的连续性检验。采用测量内部一致性信度的方式对管理者长期主义在时间上的连续性进行检验。以2010~2020年深沪A股公司为原始样本,计算样本期间内未更换CEO的公司管理者长期主义水平的一致性,计算Cronbach’sα系数值为0.833,明显高于信度有效的判断标准0.7,说明构建的管理者长期主义指标一致性表现较好。②构建指标衡量的是管理者的长期主义特质,而不是公司的长期导向特征。比较样本期间更换过CEO的公司计算所得管理者长期主义Cronbach’sα系数与未更换过CEO的公司计算所得对应系数的大小,计算所得更换过CEO的Cronbach’sα系数值为0.795,显著小于未更换CEO的Cronbach’sα系数值0.833,说明本研究构建的指标更好地体现了管理者长期主义,而不是企业的长期导向特征。

3.2.2解释变量

管理者声誉(REP)。媒体在管理者社会形象的建立与传播过程中发挥重要作用,因此,本研究使用CNRDS数据库中管理者的媒体舆论数据,构建Janis-Fader不平衡系数对管理者声誉水平进行测量[12]。由于媒体新闻报道渠道来源包括纸质媒体及网络媒体,其中,纸质媒体权威性强,但是相对于网络媒体发行量少,而网络媒体相较于纸质媒体虽然权威性较弱,但是传播广泛。考虑两种媒体特点不同但均为管理者声誉构建与传播的重要载体,本研究分别根据纸质媒体与网络媒体新闻报道计算Janis-Fader不平衡系数,对计算所得的两个系数计算均值,作为最终的声誉水平代理变量。Janis-Fader不平衡系数计算公式如下:

(1)

式中,P、N、V分表代表上市公司管理层当年被正面报道、负面报道以及总报道的数量,据此计算得到声誉系数。系数值介于-1~1之间,值越大,说明对于该年度管理者的报道越积极。

3.2.3调节变量

儒家文化(CFS)。本研究参考古志辉[20]的研究,通过公司注册地半径200公里内孔庙的数量测度上市公司受儒家文化影响的程度,孔庙数量越多,说明当地对于儒家文化越重视,上市公司受儒家思想影响越深远。

经济政策不确定性(EPU)。基于《南华早报》测算的经济政策不确定性指数对企业面临的经济政策不确定性进行测度[28]。由于本研究适用年度数据,因此对当年的月度数据取平均值代表年度的经济政策不确定性,对所得数据取自然对数处理,以此作为本研究所用经济政策不确定性的代理变量。

3.2.4控制变量

参考以往的研究,在公司层面,本研究控制了包括企业规模(SIZ)、财务杠杆(LEV)、成长性(GRO)、股权集中度(TOP)、现金持有量(CAS)、公司年龄(AGE)变量;由于高管团队特点对于高管个人特质的塑造也会产生影响,因此,在高管团队层面上控制了两职合一(DUA)、董事会规模(BDS)、独立董事比例(IDP)、高管规模(MS)、女性高管比例(GEN)、高管团队成员平均年龄(TAG)在内的变量,以缓解可能由于遗漏变量产生的偏差问题。此外,模型进一步控制了年份固定效应(YEA)和行业固定效应(IND)。

3.3 模型设计

通过构建OLS多元线性回归模型检验声誉对管理者长期主义塑造的影响,并进行适用情境检验。首先构建如下模型:

MLTi,t=β0+β1REPi,t+∑γjCONi,t+

∑IND+∑YEA+εi,t,

(2)

式中,i代表企业;t代表年份;β0为常数项;β1、γj均为回归系数;CON为控制变量;ε为扰动项。

其次,构建如下模型进行调节机制检验:

MLTi,t=β0+β1REPi,t+β2MODi,t+

β3REPi,t×MODi,t+∑γjCONi,t+

∑IND+∑YEA+εi,t,

(3)

式中,MOD为调节变量,在本研究中代表儒家文化(CFS)和经济政策不确定性(EPU),将调节变量分别加入模型回归,以检验其在声誉影响管理者长期主义过程中的调节作用;β2、β3均为回归系数。

4 实证结果与分析

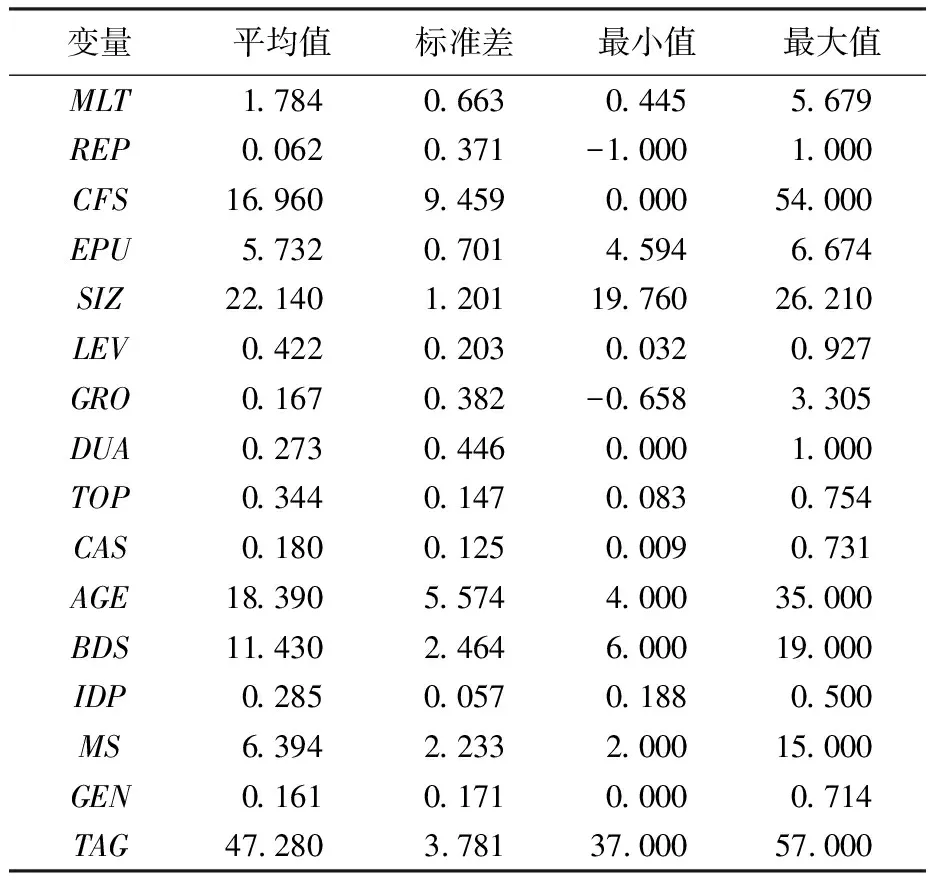

4.1 描述性统计

本研究各主要变量的描述性统计结果见表1。由表1可知,管理者长期主义平均值为1.784,最小值为0.445,最大值为5.679,最大值与最小值存在较大差距,标准差为0.663,说明样本数据存在一定的差异性,进一步证明变量构建有效。管理者声誉平均值为0.062,总体上呈现出积极态势,与现有研究保持一致,标准差为0.371,说明不同公司不同年份之间管理者获得的外部评价存在一定的波动性。其他变量的描述性统计结果与现有研究均呈现出一致性。

表1 变量的描述性统计(N=22 467)

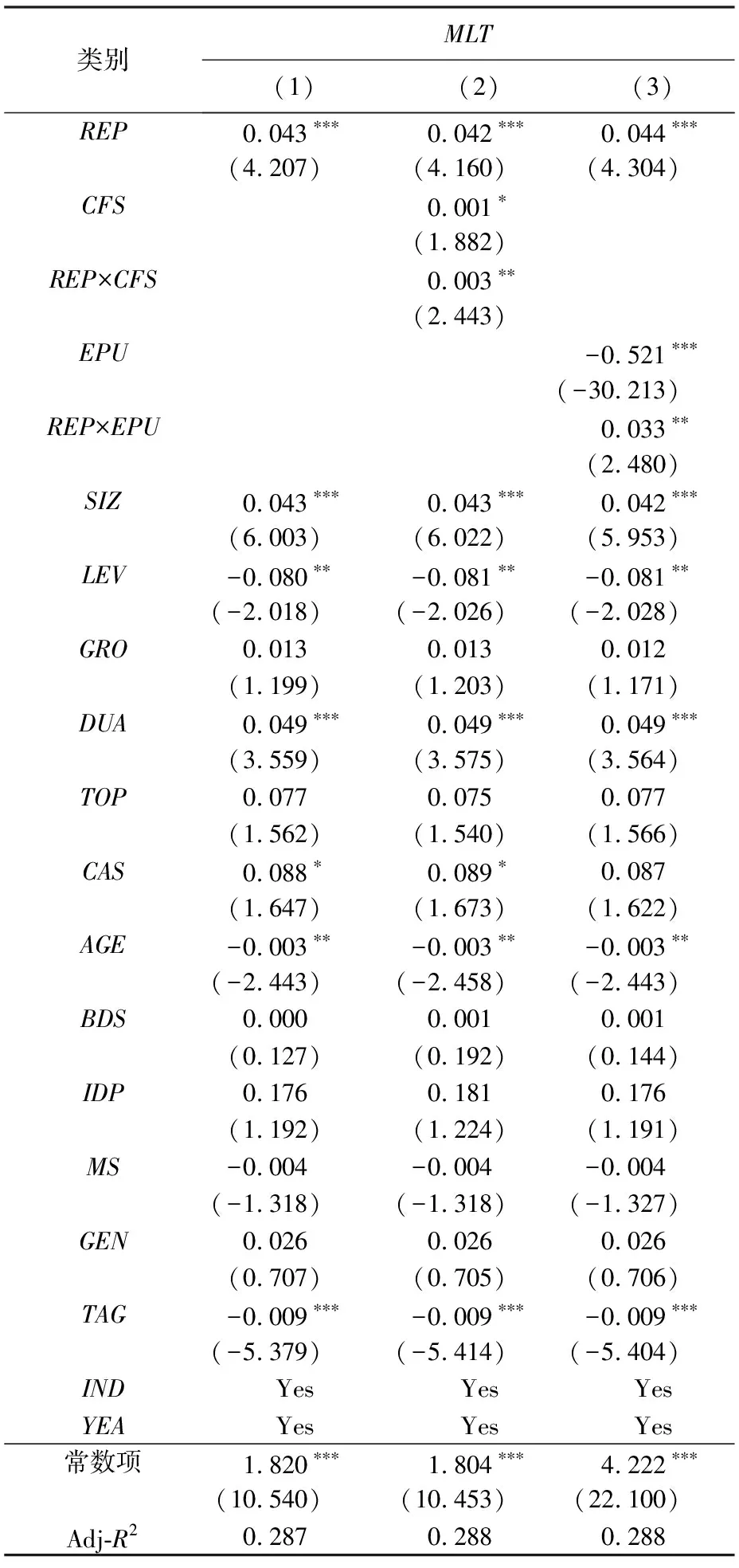

4.2 实证结果分析

为检验管理者声誉对长期主义的影响,本研究采用模型(2)进行多元回归分析(见表2)。由表2可知,管理者声誉影响长期主义的回归结果均在1%的水平上显著为正,即管理者声誉在长期主义者的塑造过程中发挥积极作用,假设1成立。由表2还可知,管理者声誉与儒家文化的交乘项系数显著为正,说明儒家文化在管理者声誉塑造管理者长期主义过程中发挥正向调节作用,公司受儒家文化影响越深,管理者声誉对长期主义导向的积极作用越明显,假设2得证;管理者声誉与经济政策不确定性的交乘项系数显著为正,说明经济政策不确定性正向调节管理者声誉对于管理者长期主义的积极作用,经济政策不确定性越大,声誉对于长期主义者的塑造效果越好,假设3成立。

表2 主效应及调节效应检验回归结果(N=22 467)

4.3 稳健性检验

4.3.1工具变量法(2SLS)

通过工具变量法缓解由于逆向因果、遗漏变量等导致的内生性问题,选取当年同行业除自身外其他企业的管理者声誉均值和同地区除自身外其他企业的管理者声誉均值作为工具变量。采用两阶段最小二乘法进行回归检验,结果见表3列(1)。由列(1)可知,K-P LM统计量在1%的水平上显著为正,拒绝工具变量不可识别的假设;Hansen J统计量强烈不拒绝“所有工具变量均为外生”的原假设,因此工具变量满足相关要求。二阶段回归结果中,管理者声誉系数显著为正,说明在通过工具变量进行了内生性处理之后,假设依旧成立,证明了结论的稳健性。

4.3.2倾向得分匹配法(PSM)

为缓解样本自选择可能产生的偏误以及遗漏变量偏差,通过倾向得分匹配法进行检验。基于样本中管理者声誉中位数将样本分别归入高声誉组和低声誉组,进行1∶1近邻匹配,匹配后所有协变量的标准化偏差均小于5%,远小于匹配前的偏差,说明匹配的质量较好。使用匹配后的样本进行主假设回归检验,结果见表3列(2)。由列(2)可知,管理者声誉对长期主义导向产生显著的积极影响。

表3 稳健性检验结果

4.3.3增加控制变量

为缓解遗漏变量对本研究结论的影响,加入其他可能影响管理者长期主义的因素以保证结论的稳健性。鉴于不同的管理者激励契约具有差异性[30],进一步加入薪酬激励(SI)和股权激励(EI)进行回归。选取上市公司前3位高管薪酬总和取自然对数作为薪酬激励的代理变量;根据上市公司公布的股权激励计划,构建是否实施股权激励的代理变量,对实施股权激励的年度区间赋值为1,否则为0。将高管激励变量加入模型(2)进行回归,结果见表3列(3)。由列(3)可知,管理者声誉对长期主义影响的系数在1%的水平上显著为正,假设得到支持。

4.3.4替代变量——考虑纸媒与网媒差异

考虑纸质媒体专业性更强,网络媒体传播更广泛,两种媒体报道特点具有一定的差异性。因此,进一步细分网络媒体与纸质媒体构建管理者声誉。分别将网络媒体构建的声誉(RPN)和纸质媒体构建的声誉(RPP)加入模型(2)进行回归分析,结果见表3列(4)和列(5)。由列(4)、列(5)可知,两种媒体构建的声誉系数分别在1%和5%的水平上显著为正,说明本研究主要结论稳健。

4.3.5延长观测窗口

声誉对长期主义的塑造作用可能存在一定的时滞性。因此,通过延长时间窗口的方式对管理者声誉进行滞后一期处理(LRP),观察声誉激励的长期性;同时,通过上述处理,能够缓解由于可能存在的逆向因果导致的内生性问题。回归结果见表3列(6)。由列(6)可知,管理者声誉的滞后项系数显著为正,结论稳健性得到证实。

5 进一步分析:管理者声誉实现有效契约效应的逻辑建构

5.1 基于价值分配视角的管理者声誉治理效应及实现路径:管理者长期主义的中介作用

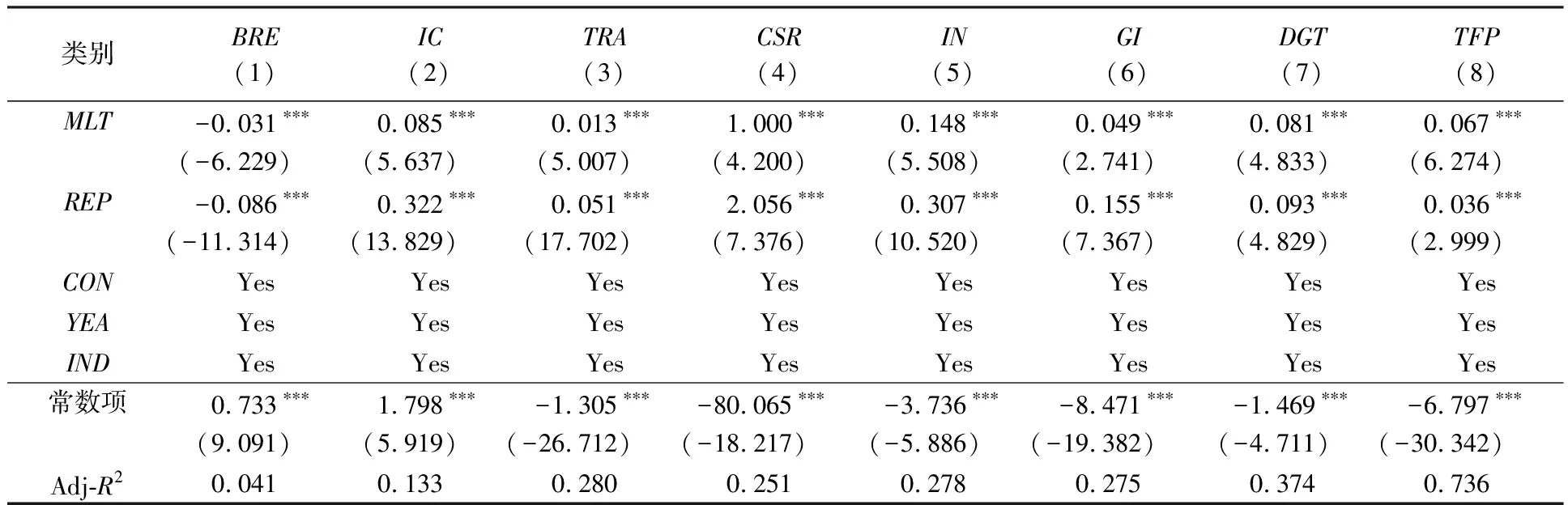

公司治理的价值分配视角认为,应通过合理的结构与机制设计,从而实现利益相关者之间的权力制衡和利益均衡,保证公司合法合规,以实现公司整体利益最大化。本研究进一步探讨基于价值分配视角的管理者声誉治理效应及实现机制,即管理者声誉如何通过塑造长期主义导向,继而产生在价值分配方面的积极治理效应。具体而言,声誉契约会促进管理者以企业长期价值为导向,更加关注企业经营的持续合规性与价值分配的合理性,从而进一步抑制企业违规行为(BRE)、提升内部控制质量(IC)、提高信息透明度(TRA)以及促进企业社会责任承担(CSR)等,其检验结果见表4。由表4可知,在控制其他变量的情况下,声誉通过塑造长期主义管理者,能够通过减少公司违规,提高内部控制有效性、信息透明度以及对社会责任的承担水平,从而发挥对价值分配的治理效应。

表4 管理者声誉治理效应:管理者长期主义的中介作用(N=22 467)

5.2 基于价值创造视角的管理者声誉治理效应及实现路径:管理者长期主义的中介作用

基于公司治理理论,从价值分配到价值创造的演进,本研究将继续探究基于价值创造视角的管理者声誉治理效应。长期主义者通常认为,决策一旦作出,就应该尽可能地解决对公司长期发展产生持久影响的问题,故希望投入的资源能够在未来创造更大的价值[9]。因此,声誉通过塑造管理者的长期主义导向,影响了其在价值创造方面的决策倾向,继而影响技术创新(IN)、绿色创新(GI)、数字化转型(DGT)以及高质量发展(TFP)等决定企业长期可持续发展的重要行为表现。如表4所示,并结合主假设的检验可知,管理者声誉通过塑造个体的长期主义而进一步推动了企业技术创新、绿色创新、数字化转型以及高质量发展,助力企业实现价值创造的目标。

6 结语

综上分析,本研究表明:①管理者声誉能够对长期主义产生显著的正向影响,经过一系列内生性与稳健性检验之后,该结论依然成立;②在受儒家文化影响更加深远以及外部经济政策不确定性更强的企业中,管理者声誉对于长期主义的塑造作用更好;③管理者声誉能够通过塑造长期主义者,进一步优化企业在减少违规、增强内控质量、提高信息透明度、社会责任承担等价值分配以及促进技术创新、绿色创新、数字化转型、高质量发展等价值创造方面的行为表现。

根据以上结论,本研究得出如下实践启示:①通过科学合理的高管声誉评价机制及其配套的正式传播机制,将声誉塑造成管理者实现成就需要及自我实现需要等高层次需要的内在追求,从而提升管理者的心理资本,完善管理者的激励契约体系。②构建充分竞争的经理人市场,可以确保高管声誉产生和传输的准确性[24],给予高管真正由市场竞争产生的、而非人为制造的真实声誉水平。③完善管理者声誉相关的信息披露制度。在此基础上,企业可以引导优良的声誉导向氛围和价值理念,设立与战略目标和考核指标相匹配的荣誉性激励。④坚定文化自信,大力弘扬儒家文化。通过潜移默化的熏陶,促进管理者道德素养的提升,进一步加强声誉对管理者长期主义塑造的效果。

本研究也存在一定的局限性:①基于A股上市公司样本进行普适性的研究,但不同类型公司中声誉对管理者长期主义的塑造效果可能存在差异,未来可对样本做进一步细分讨论;②基于文化与经济双维度探讨声誉影响管理者长期主义的情境条件,而未考虑其他宏观社会因素及公司微观情境差异在长期主义管理者塑造过程中发挥的作用,未来可进一步探讨其他因素的情境作用。