你我皆凡人:共同内群体身份改善公众对医生群体的态度

付春野,吕小康,张术媛

(1.南开大学社会学院,天津 300350;2.上海红睦房门诊部,上海 200090)

建设和谐医患关系是许多国家面临的一个社会难题。尽管良性医患关系以医患互动的“二重性”为基础[1],但多数研究倾向将改善医患关系的责任转向医方,如强调医生应提升沟通技巧和满足患者的情感需求等[2,3]。这可能是基于医生在医疗决策中的主导地位及医生群体的强组织性特征,使得对医方提出改进医患沟通的要求更为迫切和可行。但是,患者对医方的不满也是造成医患关系紧张的重要方面。中国医疗投诉调查显示,医患冲突和纠纷多来自于患方认为医务人员缺乏人性关怀[4]、患方对医方存在负面刻板印象[5,6]。因此,促进患方对医生群体的理解和改善消极刻板印象是建设和谐医患关系不可忽视的一面。

从群际心理视角看,医患冲突往往表现为基于医患角色分工而造成的认知分化及情绪紧张,因此要弥合两者之间的冲突也可从群际心理学的理论获得启示。其中,共同内群体认同模型(common ingroup identity model)对改善群际关系的作用值得关注。这一模型认为,通过合作、互动、面对共同难题和强调共同命运等方式,将两个分离的群体表征转变为一个涵盖更广泛的上位群体,即再类型化(recategorization)为一个共同内群体身份,可降低两个群体间的负面刻板印象和偏见[7]。共同内群体身份可弱化原群体间的界限并使双方不执着于各自的原群体身份,从而促进群体间关系的正向发展。

这一模型已成功应用于多个领域的群际冲突,其建构共同内群体身份的主要途径有二:一是强调相似性,如“同为美国人”可缓解民主党和共和党人的政治态度极化[8],“共同的目标”可促进不同科室医生的合作[9],共同的学生身份可提升不同种族学生间的亲社会行为[10]和民族融合[11];二是强调不同群体的共同遭遇,如突出犹太人和巴勒斯坦人同是“战争的受害者”可降低双方的受害者竞争心理[12]。这些研究均根据两个子群体特征灵活地再类型化为合适的共同内群体身份。

但是,以往对共同内群体认同模型的应用多集中于种族和政治冲突,其历史渊源深、冲突强度大、组织化水平高,且对立群体具有明显的生理(或种族)或政治属性(如党派)。该模型虽在改善医患关系的研究中得到过初步应用[13],但该研究以美国黑人患者与白人医生的互动为背景,其实质仍聚焦于美国社会的种族歧视而非医患冲突。现实中的医患冲突一般为弱强度冲突,通常以人际层面的纠纷和网络空间中的言语攻击为主,极少出现集群行为或有组织的攻击行为。其次,医患双方在冲突中受到的伤害往往不一致,因此较难提取相似的遭遇来建构共同内群体身份。此外,医患冲突主要发生在具有共同国民身份或民族身份的群体之间,是一种基于职业分工而非政治理念或民族认同的分野而形成的冲突,故不适合套用以往缓解政治或种族冲突的方法来建构共同内群体身份。

为此,本研究采用Anderson 等[14]在其观点性文章中的设想来建构医患共同内群体身份。该文章呈现了以“艰难的医生,艰难的患者”为主题的漫画,其中并置描绘了医患相似的生活情境,如医生因没时间陪伴女儿而感到难过,患者因第二天的检查而焦虑。研究者预想这种方式可激发医生和患者对彼此的共情。此设想有三点值得借鉴:首先,医生和患者均处于特定的职业角色,可能面临工作或人际关系压力等多重应激源。提醒患方“医生也是某个机构的职工”这一事实,或能激活公众对医患之间共同的“普通职工身份”的感知,进而建构医患共同内群体身份;其次,通过叙事来建构共同内群体身份。叙事说服(narrative persuasion)指以故事形式使受众体验到强烈的情绪和对故事产生认同,可有效引发态度改变[15,16];第三,通过并置的图片来呈现信息。视觉途径呈现叙事信息能够使受众在大脑中主动建构故事,体验到的真实性也更高[17]。当两幅图像并置时,大脑会自动给这个序列分配叙事上的相关性[18]。因此,假设将医生和患者的日常生活视觉叙事并置呈现可有效改善对医态度。

此外,以往研究中,讲述共同遭遇来建构共同内群体身份通常以消极内容(如战争的受害者[12])为主,这主要因为共同经历相似消极情绪事件可促进合作行为[19]。但根据积极共振理论(positivity resonance theory)[20],共享的愉悦经历、积极的共同情绪体验同样可增加亲社会倾向[21]。因此,作为延伸考察内容,本研究加入积极叙事,并进一步假设与消极叙事类似,共同积极叙事也可改善医患关系。

综上,本研究主要考察建立医患共同内群体身份的双向叙事与仅展示医生生活的单向叙事相比是否可改善医患关系。实验1的数据采集完成于2020年1 月,由于疫情威胁可能对公众的社会心态产生影响[22],公众对医生群体的印象可能出现暂时性提高。为此,于2020 年3 月对实验进行重复(实验2),以验证结果的稳健性。

1 研究方法

1.1 实验设计

两个实验均采用2(叙事模式:双向vs.单向)×2(叙事类型:消极vs.积极)的被试间设计。因变量包括两类,一类为被试对实验材料的直接反应,包括感知真实性、由材料激发的情感程度和对材料中医生的认同;另一类则脱离实验材料,为被试对医生群体的态度,包括对医印象、医患亲密度和对医信任。此外设置不提供干预措施的对照组,只测量医患亲密度和对医生群体的印象及信任。

1.2 被试

使用G-power 估算样本量(effect size=0.25;P<0.01;power=0.80),估算结果为每组48人。为确保有效数据数能达到此目标,每组收集数据60份。两个实验均发放实验问卷300(60×5)份。在材料呈现后设置了注意检查题目,未通过者的数据予以删除。

实验1的被试为无医学教育及工作背景的天津某公司员工,获得有效数据244份(有效率81%)。其中男性105 人(43%),平均年龄36 岁(SD=9.7 岁)。实验2的被试为上海、天津、西安疫情后复工的企业员工,均无医学教育及工作背景,获得有效数据257份(有效率为86%)。其中男性102 人(40%),平均年龄37岁(SD=11.8岁)。

1.3 材料

以对医生和其他职业者的访谈素材为材料,按时间顺序编制名为“医生的一天”的漫画,漫画内容从早晨起床开始,到晚上回家结束,共10 个场景。对应医生漫画的每一个场景,编制相似内容的名为“上班族的一天”的漫画。双向叙事组将医生和上班族的漫画并置呈现,单向叙事组只呈现医生漫画。消极叙事由访谈中获得的医生和其他职业者的工作和生活中经历的共同烦恼事件组成,如医生受到患者的指责、上班族受到客户的指责(图1A);积极叙事根据消极叙事进行匹配性编写,如医生受到患者的指责对应医生受到患者的感谢(图1B)。

图1 消极双向叙事(A)和积极双向叙事(B)示例

1.4 研究工具

1.4.1 感知真实性量表 采用Canter等[23]编制的感知真实性量表测量参与者对干预材料的感知真实性。共10个题目,采用10点计分,分数越高代表感知真实性越高。实验1和实验2的α系数分别为0.98和0.97。

1.4.2 情感激发量表 采用de Graaf 等[24]修订的情感激发量表测量干预材料激发参与者的情感程度。共4个题目,采用7点计分,分数越高代表情感激发程度越强。实验1和实验2的α系数分别为0.97和0.92。

1.4.3 认同量表 采用de Graaf 等[24]修订的认同量表测量参与者对干预材料中医生的认同程度。共8个题目,采用7点计分,分数越高代表对材料中医生的认同越高。实验1 和实验2 的α系数分别为0.94和0.97。

1.4.4 自我他人融入量表 改编自我他人融入量表[25]来测量医患亲密度。采用单一条目、图示性的方法,两个圆圈之间的交集越大,则代表亲密度越高。共使用7组圆圈进行7点计分,分数越高代表医患群体之间的关系越亲密。

1.4.5 刻板印象量表 采用管健和程婕婷[26]修订的刻板印象量表测量参与者对医生群体的印象。共6个题目,采用5点计分,分数越高代表参与者对医生群体的印象越正面。实验1 中前测和后测的α系数分别为0.94和0.95;实验2中前测和后测的α系数分别为0.90和0.94。

1.4.6 现实性医患信任量表 采用吕小康等[27]编制的现实性医患信任量表,用于测量参与者对医生的信任。共13个条目,采用5点计分,分数越高代表对医信任越高。实验1 和实验2 的α系数分别为0.92和0.94。

1.5 实验程序

在公司办公室、会议室等场合,采用现场一对一或一对多的形式进行问卷填写。步骤如下:(1)请被试评价对医生群体的印象和医患亲密度。(2)提供给被试五支外观一致的笔,每支笔底部标有编码(分别为a、b、c、d、e)。请被试随机从中选择1支,根据编码对被试提供相应的干预材料(a 为双向/消极,b 为双向/积极,c 为单向/消极,d 为单向/积极, e 为控制组)。请被试阅读材料并填写操作检验题目。(3)依次填写感知真实性、情感激发和认同量表,并再次评价对医生群体的印象和医患亲密度,以及填写对医信任。控制组被试直接填写对医信任。(4)填写人口统计学信息(性别、年龄和教育水平)后收回问卷,检查作答完整性,发放实验礼品,并解释实验目的。

2 结果

以叙事模式和叙事类型为自变量进行两因素方差分析。对感知真实性、认同、情感激发和对医信任的分析中,将医患亲密度和对医印象前测作为协变量纳入分析。对医患亲密度和对医印象的分析则使用后测减前测的差值,即印象提升和亲密度提升。此外,将对因变量产生影响的人口统计学变量作为控制变量纳入分析。

2.1 实验1结果

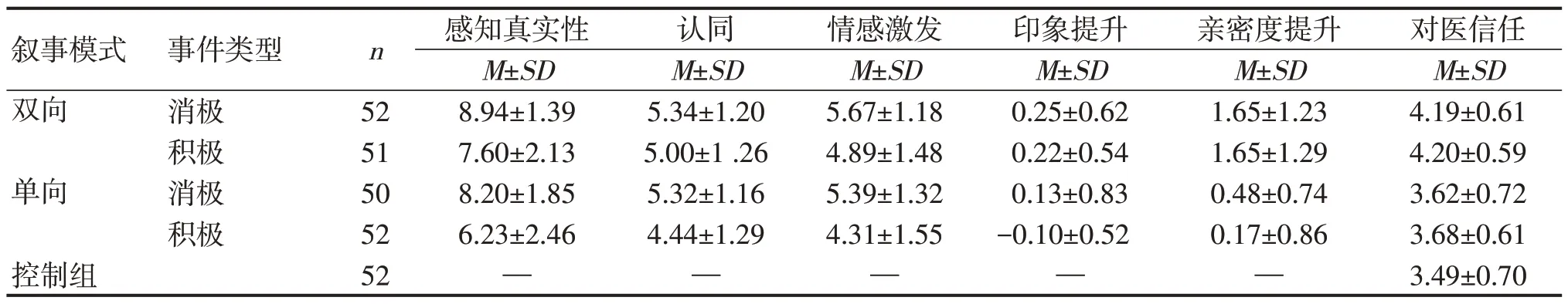

实验1的描述性统计结果见表1。

表1 实验1描述性统计结果

以感知真实性、认同和情感激发为因变量的结果显示:叙事模式对感知真实性和认同的影响均显著,双向叙事下感知真实性更高(F(1,190)=5.11,P=0.03,偏η2=0.03)、认同更高(F(1,190)=6.61,P=0.01,η2=0.03)。叙事模式对情感激发的影响边缘显著,双向叙事下情感激发更高(F(1,190)=3.41,P=0.07,η2=0.02)。叙事类型对感知真实性、情感激发和认同的影响均显著,消极叙事下感知真实性更高(F(1,190)=84.29,P<0.001,η2=0.31)、情感激发更强(F(1,190)=93.41,P<0.001,η2=0.33)、认同更高(F(1,190)=76.60.49,P<0.001,η2=0.29)。这三个因变量均未发现叙事模式和叙事类型的交互作用。

以印象提升、亲密度提升和对医信任为因变量的结果显示:双向叙事下的印象提升(F(1,190)=7.58,P=0.004,η2=0.04)、亲密度提升(F(1,190)=28.66,P<0.001,η2=0.13)和对医信任(F(1,191)=4.84,P=0.03,η2=0.03)更高;消极叙事下的印象提升(F(1,190)=8.62,P=0.04,η2=0.43)、亲密度提升(F(1,190)=4.16,P=0.04,η2=0.02)和对医信任(F(1,191)=23.57,P<0.001,η2=0.11)更高。叙事模式和叙事类型对亲密度提升的交互作用显著(F(1,190)=9.33,P=0.003,η2=0.05)。进一步简单效应分析发现,在消极叙事条件下,双向叙事下亲密度提升(F(1,190)=35.68,P<0.001,η2=0.16)更高;在积极叙事条件下,叙事模式对亲密度提升的影响不显著。叙事模式和叙事类型对对医信任的交互作用显著(F(1,191)=3.99,P=0.05,η2=0.02)。在双向叙事的条件下,消极叙事能够显著提升对医信任,F(1,191)=23.19,P<0.001,η2=0.11;在单向叙事的条件下,叙事类型对对医信任的影响边缘显著,F(1,191)=2.88,P=0.09。

最后,将控制组加入分析,以组别为自变量,分别对印象后测、亲密度后测和现实性信任进行单因素方差分析。多重比较结果显示:双向消极叙事和单向消极叙事的印象得分均显著高于控制组(P双向消极<0.001;P单向消极=0.001);双向消极叙事、单向消极叙事和单向积极叙事的亲密度得分均显著高于控制组(P双向消极=0.001;P单向消极<0.001;P单向积极=0.02);双向消极叙事和单向消极叙事的现实性信任得分高于控制组(P双向消极<0.001;P单向消极=0.001)。

2.2 实验2结果

实验2的描述性统计结果见表2。

表2 实验2描述性统计结果

双向叙事下感知真实性(F(1,199)=5.81,P=0.02,η2=0.03)更高,但叙事模式对情感激发和认同的影响不显著;消极叙事下感知真实性(F(1,199)=45.68,P<0.001,η2=0.19)、情感激发(F(1,199)=35.15,P<0.001,η2=0.15)和认同(F(1,199)=19.22,P<0.001,η2=0.09)更高;仅在认同上发现叙事模式和叙事类型的交互作用(F(1,199)=5.15,P=0.02,η2=0.03)。简单效应分析发现,在单向叙事条件下,消极叙事的认同得分显著高于积极叙事(F(1,199)=21.75,P<0.001,η2=0.10);双向叙事条件下,消极叙事与积极叙事的认同得分无差异。

叙事模式对印象提升、亲密度提升和对医信任的影响均显著,双向叙事下印象提升(F(1,199)=5.23,P=0.02,η2=0.03)、亲密度提升(F(1,199)=65.14,P<0.001,η2=0.25)和对医信任更高(F(1,199)=25.44,P<0.001,η2=0.11)。叙事类型及叙事类型与叙事模式的交互作用均不显著。

双向消极叙事组和双向积极叙事组的印象得分显著高于控制组(P双向消极<0.001;P双向积极<0.001),其他组与控制组无显著差异。双向消极叙事组、双向积极叙事组的亲密度得分显著高于控制组(P双向消极<0.001;P双向积极<0.001),其他组与控制组无显著差异。双向消极叙事组和双向积极叙事组的对医信任得分高于控制组(P双向消极<0.001;P双向积极<0.001),其他组与控制组并无显著差异。

3 总讨论

医患信任的结缔需双方共同努力以达成良好的医患关系:医生提供治疗与关怀,患者回以尊重与理解。实验结果表明,双向叙事可有效改善被试对医生群体的态度。实验材料来自对医生群体的日常工作和生活状况的访谈,并未刻意呈现医生专业、无私、高尚等主题,即更倾向于建构医生的“普通职业者”而非“专家”身份。同时,将医生和其他职业者的日常生活事件用漫画并置,以暗示被试“医生也属于普通职业者中的一员”。这种形式赋予被试更多的主动性,可引导其阅读过程中主动建构认同并赋予材料主观意义,从而实现态度改变。这具有理论和实践上的双重价值。

首先,本研究从理论上拓展了共同内群体认同模型的应用范围。共同内群体认同模型以往主要被应用于种族、战争、党派冲突等高度政治化和意识形态化的冲突中[8,12],或普通人对肥胖人群[28]等具有社会污名属性群体的态度改变研究中。对于医患冲突这类基于职业分工而形成的、不涉及政治内容的群际冲突还较少得到验证。本研究以医生生活为背景,验证共同内群体认同模型对改善患方对医态度的作用,从而拓展了该模型在更一般性的群际关系领域中的应用价值。此外,以往对共同内群体认同模型的应用通常采用理性说服,如使用文本信息建构医患的共同内群体身份[13,29]。本研究采用双向视觉叙事来建构医患共同内群体身份则拓展了共同内群体认同模型的应用形式。

其次,实验结果对改善医方形象的媒体建构提供了启发。有效的医生形象传输,固然离不开对医生作为健康专家的职业化塑造和特殊时期对其作为“白衣战士”的英雄化叙事,但同样离不开对医生作为普通职工的常人化描绘。若医生形象的宣传只局限于“救死扶伤”“大爱无疆”等突出其专业崇高感的单一策略,就可能不断强化患者对医生群体的特异性身份认知,进而潜在地加剧医患间的群际对立。对医疗咨询网络平台的调查发现,医生在和患者的对话中不仅会建构其专家身份,也会通过使用“我”来称呼自己或对患者使用亲密的称呼等方式来建构普通人身份,以拉近与患者的社会和心理距离[30]。这说明在公众媒体中需传递多元化的医者形象。

本研究实验1 未发现积极叙事的作用,这或与材料本身有关。消极叙事材料来自于访谈,积极叙事材料则是匹配消极叙事的自编内容。这可能使被试在材料内容上不能产生共情,而非不能共情医生的积极情绪。因此,这一结果只能说明本研究中所设计的积极叙事作用有限,后续研究可采用更具真实性的积极事件。另外,本研究建构的“普通职业者身份”脱离医患互动情境,后续研究应进一步探索在医疗互动的情境下,同时呈现医生视角和患者视角的叙事是否可改善医患关系。