“冷处理”,不能“冷”了学生的学习

摘 要:“冷处理”,是教学中搁置的艺术,留白的艺术,等待的艺术。“冷处理”,让学生更充分地思考,让教师更充分地准备,让问题更高质量地促进学生的学习。“冷处理”也好,“热处理”也罢,都是教学中教师依据学生的学情,引发学生思考,引领学生学习的方式,不应僵化、简单化。

关键词:教学艺术;冷处理;数学课

这是小学三年级的一节数学课,教学内容是“長方形和正方形的面积”。在揭示正方形的面积计算公式“正方形的面积=边长×边长”之后,教师组织学生学习用字母表示正方形的面积计算公式。学生知晓面积用字母S表示,边长用字母a表示之后,说出“S=a×a”。这时,有位学生补充发言,说还可以写成“S=a 2”。教师微笑着对全班学生说:“是的,还有一种写法。这个问题,现在还没学到,将来我们会学习。”接着,课堂按原计划进行下去。

“这个问题,现在还没学到,将来我们会学习。”听到教师的这句话,我觉得太熟悉了,多年前的记忆一下子被唤醒了。

记得还在师范实习的时候,学校的指导老师就和我们说:课堂中,如果学生说到了现在还未学到(也就是将来要学习)的内容,我们可以和学生说,“这是将来要学的内容”,用这样的“冷处理”方式应对。

“冷处理”,原指材料科学中,材料淬火冷却到常温后,继续在0 ℃以下的环境中冷却。材料经过冷处理以后,机械性能较高,规格比较稳定。引申到教育场景中,通常是指班主任工作过程中,发生了某件事情,暂时搁置起来,等待适当时机再做处理。教学中的“冷处理”,就是教学过程中遇到问题或事情的时候,不急于去解决问题、完成事情,而是先把问题、事情放在一边,暂缓一下,搁置一下,暂时不办,延迟完成。与之相对的,就是我们熟悉的“马上办”,即“热处理”。

“冷处理”与“热处理”都是处理问题与事情的方式。教学,为什么需要“冷处理”呢?

正如多年前我的实习指导老师所指导的,课堂中,个别或少数学生的想法超越了这个阶段所学内容的安排,是这个阶段不学习的内容时,通过“冷处理”,留待将来再学习。

有时,课堂中出现的状况是教师预设之外的,教师一时也不知道如何处理,这时也需要“冷处理”。如,我在刚刚入职做教师的时候,在课堂中遇到这样一个问题(也是当时使用的人教版小学数学四年级下册教材中的一道题目):

“滨海村养虾专业组用人工养对虾,去年的产量是6857千克,今年的产量达到8325千克,今年比去年增产多少千克?”把这一题改编成加法应用题。

课堂上,我组织学生交流他们改编的题目。学生出现了两种不同的改法:

1.滨海村养虾专业组用人工养对虾,去年的产量是6857千克,今年比去年增产1468千克,今年的产量达到多少千克?

2.滨海村养虾专业组用人工养对虾,去年的产量是6857千克,今年的产量达到8325千克,今年和去年的产量一共是多少千克?

学生改编的两道题目都是用加法算的。两种改编都是对的吗?当时在课堂上,我说不清楚,窘迫中用“这个问题,我们课后再来探讨”搪塞过去,也就是用“冷处理”的方式给自己救场。

下课之后,我向其他教师请教,查阅教学用书,研读教材。我的理解是,第一种改编方法符合题目要求。之后的课堂上,我再和学生交流这道题目如何改编。

“冷处理”,既有学生学的原因,也有教师教的需求。关于“冷处理”,教师要注意三点。

其一,不是所有的问题都一概“冷处理”。

如前面的案例中,学习正方形的面积公式如何用字母表示,有学生说出“S=a 2”。尽管这是教材中安排学生将来学习“用字母表示数”的内容,尽管学生的表达不准确,但说出这个表示方式的学生也知道,数字2写在字母a的右上角。此时,教师就不必“冷处理”,而可以顺着学生的发言直接板书“S=a 2”。同时,可以并指导书写:数字2写在字母a的右上角,并且写得小一些;同时,指导读法:读作a的平方,或者a的二次方,表示两个a相乘,就是a乘a。也就是说,虽然对三年级学生而言,“a 2”不是当下的学习内容,但如果学生说到了,这里也就“顺手一投枪”,作为对未来要学习内容的感受性学习。教师要把握的是,在三年级,不要求所有学生都掌握“a 2”的读写法及意义。

对学生而言,当个别或少数学生的想法超越了班级大多数学生此时此刻的接受水平,是大多数学生“跳一跳”也难“摘到”的“果子”时,这个内容是需要“冷处理”的。当个别或少数学生的想法对班级更多学生来说需要再充分地想一想,可以成为更多学生的学习资源时,这个内容是需要“冷处理”的。

对教师而言,若这个问题暂时“不知道”“不会”,或对这个问题的教学处理、教学价值一时未有清晰的认识与定位,则需要“冷处理”一下,再想一想怎么办。

其二,“冷处理”,不能总是“冷”了不处理。

在教学中,有一种现象:“冷处理”演变成“不处理”。当时所说的“这个问题,我 们……” ,成了借口与托词。如此不了了之的“冷处理”,最终冷的不是这个问题,而是学生思考的积极性、学习的自主性。“冷处理”不是逃避问题,不是“大事化小、小事化了”的不处理,“冷处理”的最终指向仍是“处理”。

在“冷处理”的过程中,教师要加强“经营”意识,灵活把握“冷”的时长,从而创造出有意思又有意义的教学故事。如,小学二年级学习“用算盘表示多位数”的时候,我们班一位学生发现他带的算盘与同桌带的算盘不同。同桌的算盘,上面有两颗珠子,下面有5颗珠子;他的算盘,上面只有一颗珠子,下面只有4颗珠子。他在课堂上提出问题:我的算盘,珠子为什么少了呢?当时在课堂上,我回答不了这个“为什么”,也从未发现算盘珠子有数量差异这个现象。所以,我诚实地和学生说:这个问题很有意思,课后我们可以一起思考,寻找这个问题的答案。

学生的问题,驱动我课后查找文献资料去研究。最终,我写出了一篇文章《算盘上的算珠怎么少了》(详见江苏凤凰教育出版社出版,贲友林工作室编著的《学生视野中的小学数学问题研究1》)。有意思的是,一位二年级的学生,一个星期后,竟然交给我一篇小论文,内容如下:

古代算盘和现代算盘的区别

二(4)班 汪子涵

我看到同学们带的算盘有的是七珠的,有的是五珠的,感到很好奇:怎么会有这样的不同呢?

我之前听妈妈说过:算盘一个上珠表示五,一个下珠表示一。我算了一下,5×2+1×5=15。奇怪!一位上怎么可能出现15呢?我回家查找了资料,原来古代采用“十六进制”,逢十六进一,所以一位上最大的数字是15。而现代算盘采用的是“十进制”的,逢十进一,所以一位上最大的数就是9了。算一算,5+1×4=9,验证无误。

关于算盘的知识还真是丰富啊,我又学到了新的本领。

学生与我,想到一块儿了。“冷处理”,生成了教师和学生一起思考、一起探索、一起寻找问题答案的故事。“冷处理”,成就一个让人充满期待、永远有无限可能性、永远在路上的故事。

其三,有时教师要主动应用“冷处理”策略。

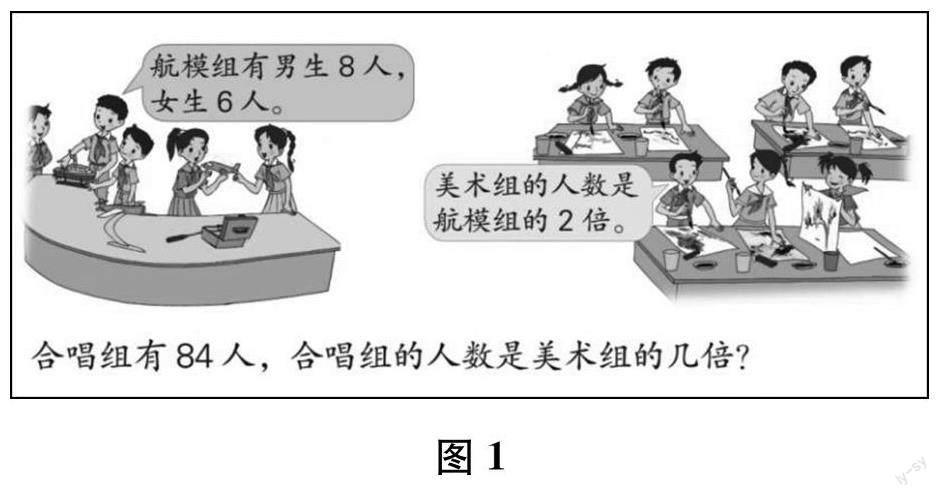

教学过程中的“冷处理”,择机而动,适可而止,教师要把握好分寸与火候。有些“冷处理”,是被学生“逼”出来的;有些“冷处理”,是教师主动做出的。如,苏教版小学数学四年级上册教材中有一道题目,如图1所示。

课堂中,在教学这道题目的时候,全班大多数学生列出算式:84÷[(8+6)×2]。当时,学生张成睿说还有不同的算式:先求合唱隊人数是航模组的几倍。此时,学生可以接着说下去,但我当场打断了他的发言,示意他暂停交流。我和学生说:这个问题可以作为全班课后自主小研究的问题,有兴趣的学生可以想一想张成睿的想法是什么,下一节课我们再交流。

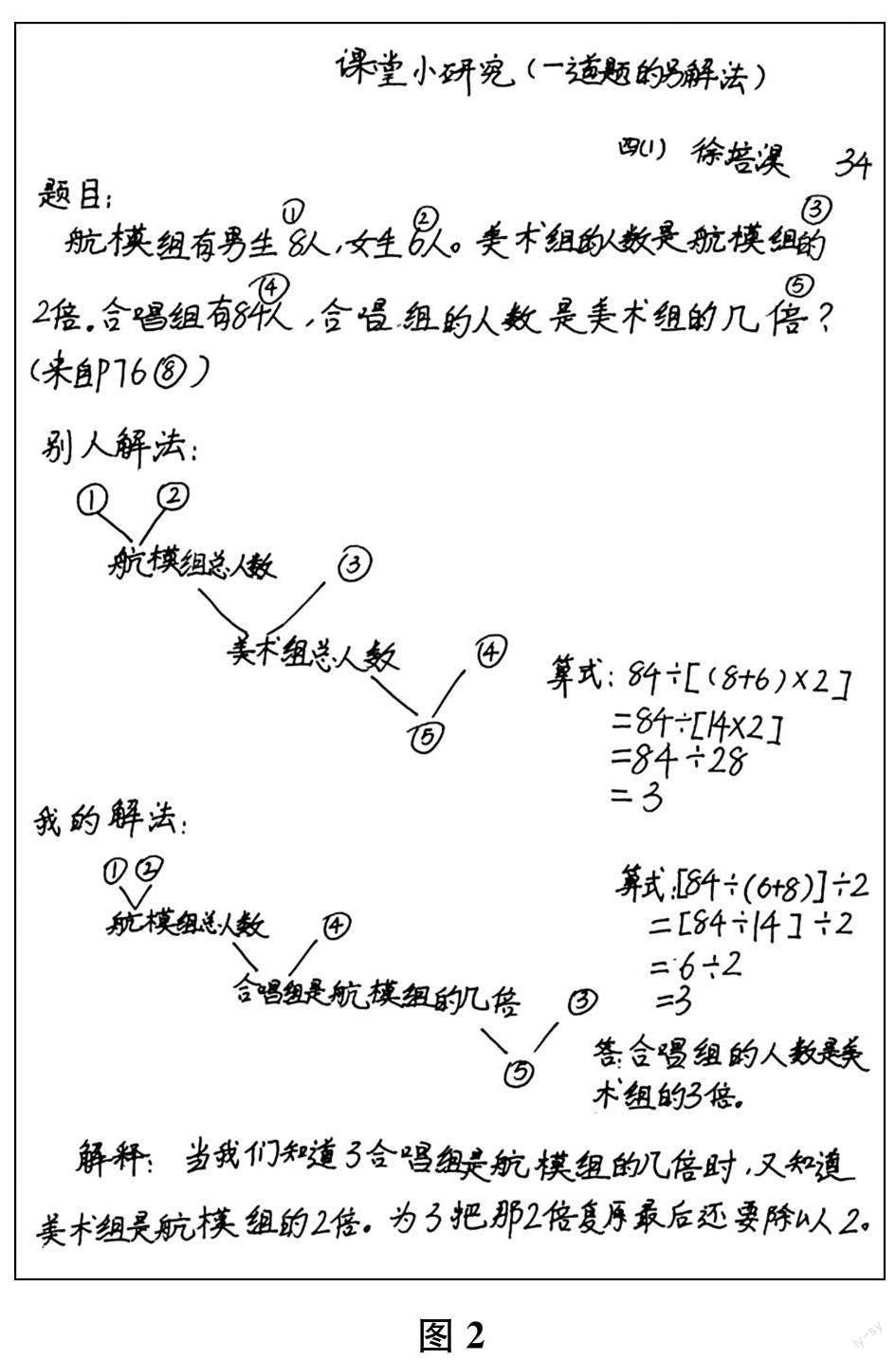

当天课后和第二天早上,十多位学生主动和我交流关于这道题目的想法。学生徐培淏交给我一份他做的自主小研究材料(如图2所示)。

第二天的数学课,学生讲解怎样得到张成睿的解法84÷(8+6)÷2,而且对算式每一步算的是什么,解释得很清楚;接着,交流了84÷[(8+6)×2]与84÷(8+6)÷2两种解法的联系。对于算式84÷(8+6)÷2中为什么“除以2”, 学生从商的变化规律、除法的性质等不同角度以及运用几何直观的方法作出了解释。一道题目,让学生从不同角度思考,学生的收获不仅是获得另一种解法,更有价值的是,以这道题目为载体,在思考中学习思考的方法,体验思考的乐趣。前一天课堂中的“冷处理”,是为了让更多的学生“再思考”。学生在“冷”的时段内投入“热思考”,让一道题目发挥了更大的教学效益。

王小波在《写给新的一年(1996年)》一文中说:“一味的勇猛精进,不见得就有造就;相反,在平淡中冷静思索,倒更能解决问题。” [1] “冷处理”,是教学中搁置的艺术,留白的艺术,等待的艺术。“冷处理”,让学生更充分地思考,让教师更充分地准备,让问题更高质量地促进学生的学习。我们更要认识到,“冷处理”并不适用于解决所有问题。“冷处理”也好,“热处理”也罢,都是教学中教师依据学生的学情,引发学生思考,引领学生学习的方式,不应僵化、简单化。

参考文献:

[1]王小波.我的精神家园[M].武汉:长江文艺出版社,2013:144.