我国作物病菌标准品的研究进展

杨文莉 朱梨梨 陈健 陈燕欣 姚涓 姜大刚

(华南农业大学生命科学学院,广州 510642)

作物在生长发育过程中容易受到病菌感染,导致其生长状况、产量和品质受到影响。为控制病菌传播速度,减少病菌对农作物的侵害,及时准确地检测出染病的植株极为重要。传统的病菌检测方法主要通过观察染病植株和菌群的表征进行诊断,存在检测滞后、成本高、灵敏度低等问题,影响对作物病害的控制。近年来,分子检测技术在作物病菌检测工作上的应用和发展,极大地缩短了检测时间,提高了检测灵敏度,对病害的感染情况能够更及时的掌握。国内相关监管部门陆续出台了分子检测标准与方法,以规范和促进作物病菌检测工作的进行。在作物病菌的分子检测工作中,标准品可为检测结果提供可靠的参考值,提高检测结果的可靠性和精准性。

根据中华人民共和国国家标准《标准样品工作导则第2 部分:常用术语及定义》(标准号:GB/T 15000.2—2019)及中国合格评定国家认可委员会(CNAS)《标准物质/标准样品生产者能力认可准则》(标准号:CNAS-CL04)指出,标准品是指适用于计量或检测中,已被确定其符合测量过程的、具有高度均匀性和稳定性的材料[1]。标准品主要用于测量系统的校准、测量程序的评估和质量控制等几个方面[2-3]。在全球范围内,美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)、澳大利亚国家检测研究所(National Measurement Institute,Australia,NMIA)、中国计量科学研究院(National Institute of Metrology,China,NIMC)等多所专业机构已经开展标准品的研制[4]。经过多年发展,许多标准品已经被成功研制并投入使用。但作物病菌标准品方面的相关研制依然较少,不利于我国开展对作物病害的检测防治工作。本文通过对作物病菌检测方法、检测标准及作物病菌标准品研究进展进行梳理总结,以期为我国作物病菌标准品的研制提供参考。

1 作物病菌及其检测方法

作物病菌主要可以分为细菌、真菌和病毒3种[5]。作物感染病菌后,会出现变色、坏死、萎蔫、腐烂和畸形等症状。真菌感染存在易复发、传播性强等问题,需要对受感染的作物进行及时的追踪检测和治疗。病毒感染具有隐秘性强、传播性强、表征不明显等特点,通常无法及时发现并给予相对应的措施。据不完全统计,在全世界范围内,由于作物感染病菌导致的直接或者间接的经济损失高达400 亿美元/年[6]。也有相关研究发现,在全球气候变暖的环境影响下,土壤中作物潜在病原体的相对丰度会增加,使作物更容易感染病菌[7-8]。基于作物病菌对农业生产造成的危害,在《中华人民共和国农业农村部公告第351 号》中,有15 种病菌被列入了《全国农业植物检疫性有害生物名单》和《应施检疫的植物及植物产品名单》,其中细菌7 种,真菌6 种,病毒3 种(表1)。例如,瓜类果斑病菌(bacterial fruit blotch,BFB)是一种严重的细菌性病害,该病菌可以侵染西瓜、甜瓜、南瓜、葫芦等葫芦科植物,使果实形成暗褐色病斑,后逐渐发展形成黑褐色坏死斑,最终导致腐烂,影响葫芦科植物产品质量及产量,造成巨大的经济损失,已成为影响我国葫芦科植物农产品生产的主要病害之一[9]。玉米褪绿斑驳病毒(maize chlorotic mottle virus,MCMV)侵染玉米后会导致作物坏死,玉米产量下降,是我国禁止入境的检疫性有害生物之一[10]。对于病菌引起的作物病害,在生产上可以通过作物轮作、使用抗性品种等方法降低作物病菌感染[11],但无法在病害出现之前发现作物的感病情况。因此对作物感染病菌早期进行及时准确的检测,可以为作物病害防治工作提供参考,减少经济损失。

目前,常用的作物病菌检测方法主要包括形态学、微生物学、生化鉴定以及分子检测等。其中,传统的方法是根据作物的生理状态如枯萎、溃烂等症状进行初步的判断,再通过分离病菌,观察病菌的形态做出诊断[12-13]。虽然这些方法应用广泛,但需要诊断者具备一定的专业知识,具有比较大的主观性和不确定性;而且对于难以在体外培养的致病微生物(如病毒),鉴定难度大。为此,需要一种高效的方法,对感病的植株进行及时准确的检测。分子检测技术具有准确性好、检测速度快等优点,在作物病菌检测中应用越来越广泛。李兴红等[14]通过酶联免疫吸附(enzyme-linked immune sorbent assays,ELISA)的方法对辣椒轻斑驳病毒(pepper mild mottle virus,PMMoV)进行检测,谯天敏等[15]通过巢式聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)检测桉树焦枯病。近年来实时荧光定量PCR(quantitative real-time polymerase chain reaction,qPCR)、数字PCR(digital PCR,dPCR)等分子检测技术,也被运用到作物病菌检测工作中[16]。高艳玲等[17]建立了苜蓿花叶病毒(alfalfa mosaic virus,AMV)的RT-PCR 和RT-qPCR 检测体系,可用于检测马铃薯组织中及蓟马和蚜虫体内的苜蓿花叶病毒;李辉等[18]建立了多年明孢盘菌(N.perennans)导致的苹果牛眼果腐病微滴式数字PCR 检测体系,实现对该病原菌的高效、高精度检疫鉴定。dPCR 作为一种新的核酸定量技术,其不依赖于标准曲线可以对靶标基因的拷贝数进行绝对定量,具有灵敏度高、结果精准等优势。将dPCR 应用于作物病菌检测工作,可以使结果更加准确可靠,具有广泛的应用前景[19-20]。《柑橘黄龙病菌数字PCR 检测》(标准号:DB 44/T 2220-2019)的出台,将dPCR 技术应用到实际检测工作中,在提高柑橘黄龙病菌检测工作效率和结果准确性的同时,也为dPCR 技术应用到其他的病菌检测中提供了参考。

为了使检测过程更加规范和标准化,经查询全国标准信息公共服务平台(https://std.samr.gov.cn),我国已制定并发布超过230 项作物病菌检测标准(表2),以规范和加快在生产上的应用。在这些标准中,国家标准共71 项,占比30%;行业标准占比最多,共133 项,占比55%;地方标准有32 项,占比13%;另有5 项国家标准计划,目前处于起草阶段(图1)。柑橘黄龙病是一种由柑橘黄龙病菌侵染柑橘属、金柑属等芸香科植物,导致染病作物叶片变黄和柑橘产量下降的疾病,该病已成为影响柑橘产业最严重的病害。目前已经制定和发布了《柑桔黄龙病菌实时荧光PCR 检测方法》(标准号:GB/T 28062-2011)、《柑橘黄龙病菌数字PCR 检测》(标准号:DB44/T 2220-2019)等相关检测标准,促进了柑橘黄龙病检测与防治工作的开展[21]。水稻细菌性条斑病(rice bacterial leaf streak,BLS)是对水稻危害最严重的细菌性病害之一,对水稻条斑病菌进行及时的检测,可以控制病菌在水稻间的传播速度,减少经济损失[22]。目前《水稻细菌性条斑病菌的检疫鉴定方法》(标准号:GB/T 28099-2011)标准的出台,对病菌信息、鉴定方法、鉴定标准等方面做出了详细的介绍,使鉴定方法更加规范化,检测结果更加准确。这些检测标准的出台对作物病菌检测工作的规范化、检测结果的标准化和可靠性有重要意义。

2 标准品与标准物质

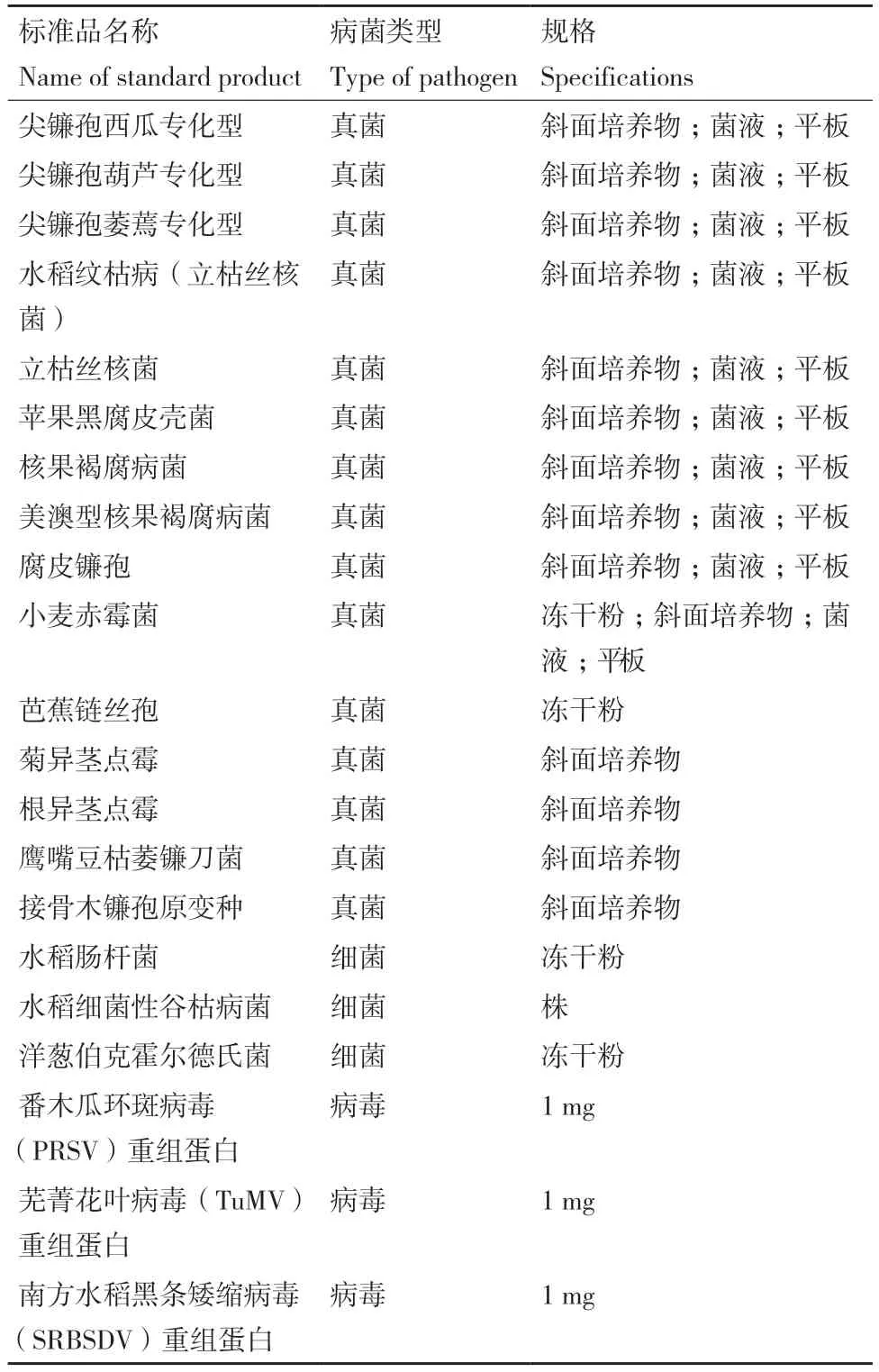

在作物病菌检测工作中,为确保检测结果的准确性,需要标准菌株作为对照,提供参考依据。标准菌株是一种可溯源的且生物学特性稳定的标准品,在检测中起到对照菌株、培养基性能检验、试剂的标准性和设备性能检测的作用[23]。我们查询了标准品信息网(http://www.gbw.org.cn)、国家标准样品网(http://www.crmch.com)及标物中心网(http://www.gjbwzx.cn),有52 种作物病菌标准品研制成功并投入使用(表3);其中,真菌标准品研制数量最多,共有46 种,占比88%;细菌和病毒的标准品研制较少,各只有3 种,分别占比6%。例如,水稻细菌性谷枯病是由伯克霍尔德氏菌(Burkholderia glumae)属引起水稻苗腐、鞘腐以及谷粒腐烂的细菌性病害,该病菌标准品的成功研制,有助于水稻细菌性谷枯病菌检测工作开展[24]。罗金燕等[25]通过将田间分离出来的病原菌与水稻细菌性谷枯病菌标准品进行生理特性、菌落特性等25 项比较,以确定该田间病菌为水稻细菌性谷枯病菌。小麦赤霉病是由多种镰刀属真菌侵染小麦,导致小麦产量减少的病害,小麦赤霉菌标准品的成功研制有助于该病的检测工作开展[26]。武爱波等[27]利用标准菌株,建立了用于检测赤霉菌及其毒素的PCR 检测方法。赵丽红等[28]利用标准菌株Vd076 建立了鉴定棉花黄萎病抗性品种的qPCR 方法。标准菌株的应用为作物病菌的检测工作提供了阳性标准品,保证检测结果的可靠性和溯源性,增加了检测结果的公信力。

表3 部分作物病菌标准品信息Table 3 Information of selected crop pathogen standards

与标准品相比,有证标准物质(certified reference material,CRM)在检测工作中能作为量值溯源的依据,可以对检测结果进行准确定量,使结果更加精确。为此,我们通过国家标准物质资源共享平台(National Sharing Platform for Reference Materials,China)查询相关标准物质的研制情况,但未查询到作物病菌类有证标准物质。生物标准物质可以分为基体标准物质、质粒DNA 标准物质、基因组DNA标准物质及蛋白质标准物质这四种[29]。质粒DNA标准物质是现有的生物标准物质中较为常见的一种,其优势在于研制成本低,是解决病菌检测中量值溯源问题的主要方法之一[30]。基因组DNA 分子标准物质的运用范围和质粒DNA 标准物质类似,仅能用于核酸水平上的检测,其优点在于研制难度较低,可以长期保存,在进行实时荧光定量PCR 时使用起来比较简便,但其对待测样品DNA 的质量要求相对要求较高,会受检测样品DNA 质量的影响。基体标准物质也是所有标准物质研制中较多的一种标准物质,在其制备过程中,候选物的纯度与基体标准物质的准确性直接相关,因此候选物的选择十分重要[31]。蛋白质标准物质与上述几种标准物质不同,由于其生物学特性易受环境因素的影响,其制备与标准化生产难度较大,我国暂未有病菌蛋白质标准物质的报道[32]。

在制备流程上,标准物质与标准品的研制流程大体一致,主要包括候选物的制备、均匀性检验、稳定性检验等,但标准物质的制备要求更高[29-30]。在制备病菌标准物质时,可以根据候选物的特性以及检测工作的需求,选择适当的类型。作物病菌标准物质的研制,有利于满足作物病菌检测中准确量值的需要,从而及时对感染病菌的作物进行防治。

3 作物病菌标准品面临的问题与展望

我国是世界上人口数量最多的国家之一,粮食需求量大,为满足人民日益增长的农产品需求,保证农产品绿色、安全生产极为重要。作物病菌标准品可以在尽早发现作物病菌感染,促使建立更好更快的防治方法方面发挥积极作用,为生产更安全更优质的农产品保驾护航。

在作物病菌检测工作中,标准品可以作为对照样品,为结果提供依据,保证结果的可信度,但仍存在以下问题:首先,现有标准品品种和数量较少,无法完全满足作物病菌检测中的需求。为此,国家应统筹规划加大相关项目的启动、落实和发展,使更多学者投身到病菌标准品的研制中,为作物病菌标准品的研制提供更多机遇[33]。其次,在检测工作中,标准品的使用无法做到对作物感病情况准确量值。而在分子检测工作中,标准物质尤其是有证标准物质可以作为定值参照,对检测结果准确定量[34]。但由于我国标准物质整体的发展时间短,作物病菌标准物质的研制在我国鲜有报道,为此,还需加大力度研制作物病菌的标准物质。同时,在标准物质的研制与应用过程中,也面临着原材料来源不一与质量不稳定、标准物质制备方式不同导致测量误差、定值方法复杂且成本较高等问题。针对这个问题,可通过建立联合实验室共同制备,或建立实验室网络,共享研究方法和成果加以解决[21]。总体来说,从国家层面对标准品的规范管理和体系的不断完善,我国作物病菌标准品和标准物质的研制工作将迎来更快的发展。