考虑消费者心理成本的“以旧换再”和再制造品租赁策略

谢冰秋,李帮义,陈信同

(南京航空航天大学 经济与管理学院,江苏 南京 211106)

0 引言

随着经济水平发展和社会生产力的提高,消费者的需求变得更加多样化,产品生命周期缩短,越来越多产品被淘汰,由此造成的废旧产品资源浪费与环境污染问题日益突出。面对日趋严重的环境、资源与生态问题,我国大力发展循环经济。再制造指对损坏或将报废的零部件进行修复,最终得到与新产品质量相同的产品[1]。相比原型新品,再制造品消耗的能源和排放的污染更少,被认为是回收可再生资源和实现循环经济的最佳途径之一[2],其可以延长产品的生命周期,实现资源的高效循环利用,同时达到降低成本和保护环境的目的[3]。由于巨大的潜在经济利益和社会效益,逆向物流中废旧产品的回收再制造问题成为社会关注与研究的重点,然而我国再制造行业发展仍存在一定困难:①消费者缺乏主动参与回收活动的意愿,导致废旧产品回收不稳定,难以形成再制造产业的规模效应,企业难以从再制造业务中盈利;②存在“产品间替代”效应,再制造品进入市场后会与新产品产生竞争并瓜分市场,因此制造商对销售再制造品并不积极;③消费者对再制造品的认可度不高,损失厌恶使其对再制造品的支付意愿较低。

为了扩大再制造品市场需求,促进再制造品销售,企业和政府开始关注“以旧换再”闭环供应链。“以旧换再”指顾客将使用后的旧品返回给制造商,并以一定价格换取再制造品。2013年7月4日,国家发展改革委等五部门联合颁布《关于印发再制造产品“以旧换再”试点实施方案的通知》;2016年,财政部和商务部等10个政府部门发布了监督汽车更换政策,增加对“以旧换再”的补贴,旨在加速旧车升级并提高国内再制造需求。在政策的激励下,企业开始积极实施“以旧换再”策略,广州市花都全球自动变速箱有限公司、潍柴动力(潍坊)再制造有限公司等试点企业的“以旧换再”工作取得显著效果。目前已有不少学者开始研究关注“以旧换再”闭环供应链生产决策方面的问题。李新然等[4]研究发现,政府“以旧换再”补贴对“以旧换再”消费群体与制造商利益产生积极的促进作用,“以旧换再”不但进一步扩大了废旧产品的回收渠道,而且促进了再制造品销售,政府可以通过合理设置“以旧换再”补贴使经济效益和社会效益最大化;韩小花等[5]研究了实施“以旧换再”策略的边界条件,并分析再制造能力、政府补贴以及“二手市场”价格对制造商和零售商生产决策的影响;杜鹏琦等[6]研究基于“以旧换新”和“以旧换再”策略的垄断制造商进行回收再制造的两阶段差异定价模型,探讨置换回收价格、政府“以旧换再”补贴、废旧产品残值和再制造能力对产品定价、生产决策和制造商利润的影响。然而由于目前许多消费者不了解再制造品的质量和性能,认为再制造品就是“二手产品”或“翻新产品”,导致其对两种产品的支付意愿存在差异。WEI等[7]通过实证研究发现,消费者对再制造品的接受度较低是阻碍再制造发展的主要原因;李帮义[8]研究表明,虽然再制造品的质量和性能与新产品没有差别,但是由于消费者存在损失厌恶和情感依赖,使其对再制造品的感知价值出现差异,导致消费者对再制造品和新产品的支付意愿不同;FERGUSON等[9]假设废旧产品回收为外生变量,且新产品带给消费者的效用不能完全被再制造品所替代,即二者存在差异且在市场上进行竞争,研究发现与购买再制造品相比,消费者更愿意购买新产品。

租赁业务由于操作灵活、价格低而受到消费者欢迎,被认为是促进再利用和提高消费者支付意愿的一种有益于环境的商业模式[10]。制造商拥有对租赁产品的直接控制权,有责任对租赁产品进行定期维护与修复,消费者则可避免承担这部分成本和风险。租赁模式下存在集中效应,制造商可以用更少的产品满足消费者需求,从而降低生产的边际成本[11],而且租赁避免了逆向选择,可以增加交易量[12],因此越来越被视为替代传统商业模式的可行选择。利驰租赁公司在“叉车之都”的安徽合肥布局“F5智能技术”修复中心,形成从购置新车、租赁,到回购、二手车智能修复到再租赁的全产业链新型租赁闭环生态圈。也有企业开始尝试同时采取“以旧换再”和再制造品租赁的策略来扩大市场份额,从而提高利润。例如,Caterpillar(CAT)在中国采用“旧件押金”返还机制鼓励消费者购买再制造品并退回旧产品,同时CAT还通过遍布全国的租赁店回收大量二手设备,通过再制造中心进行再制造,随即输送至各租赁店进行再租赁。许多学者对企业的租赁策略进行研究。刘宇熹等[13]研究再制造企业出租二手产品并在租赁期间向用户提供配套服务,构建产品租赁服务系统收益共享契约优化模型,探讨努力程度、分享比例、博弈各方收益及渠道总收益之间的作用机制;WALDMAN[14]研究表明耐用品垄断商可以通过租赁消除信息不对称来增加消费者购买意愿,从而提高耐用品市场效率;AGRAWAL等[15]研究租赁和销售条件下垄断制造商的最优综合定价、回收、再营销和处置策略,在实现利润最大化的情况下评估各种策略对环境的影响;LI等[16]考虑产品使用寿命和消费者资本约束,研究垄断制造商分别采取销售策略、租赁策略、销售和租赁混合策略时的盈利能力;KIM等[17]分析了财产税如何影响耐用品垄断者的租赁销售策略,并讨论了其对社会福利的影响;DESAI等[18]证明在双寡头垄断市场中,若二者产品具有充分替代性,则企业更倾向于销售而不是租赁产品,并进一步证明若企业相互独立,则租赁和销售的合适组合是最优策略,租赁和销售的比例依赖于市场的竞争程度和产品的内在可靠性。

通过对上述文献的梳理可以看出,国内外不少学者分别对“以旧换再”和产品租赁进行研究并取得诸多成果,却忽略了新产品、“以旧换再”和再制造品租赁之间的竞争关系。“以旧换再”和再制造品租赁为两种产品再利用策略,制造商该如何选择或协调这两种策略的问题鲜少有学者进行讨论。本文在已有研究的基础上,构建了一个垄断制造商进行回收再制造的两阶段模型,引入消费者对再制造品的功能质量认可度和消费者对购买再制造品的心理成本。以两阶段都只生产销售新产品的制造商生产决策为标杆模型,探究制造商选择“以旧换再”和再制造品租赁两种策略对其经济效益与环境效益的影响,以及制造商选择不同生产决策的边际条件。进一步研究了考虑再制造品租赁固定成本时政府“以旧换再”补贴政策对制造商生产决策的影响,以及政府如何通过调整“以旧换再”补贴达到制造商经济效益最大化与环境效益最优化,为制造商选择生产决策以及政府制定“以旧换再”补贴政策提供理论参考,同时得出一些有价值的管理启示。

1 问题描述与基本假设

1.1 问题描述

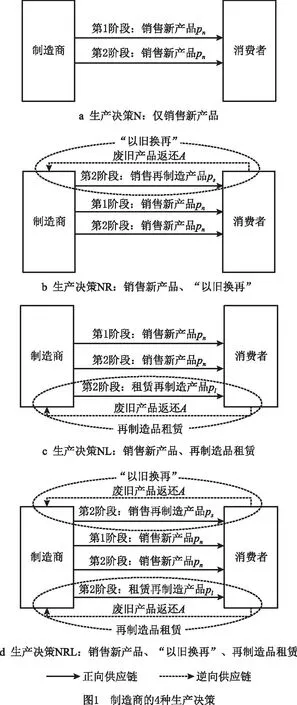

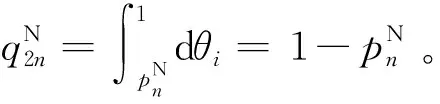

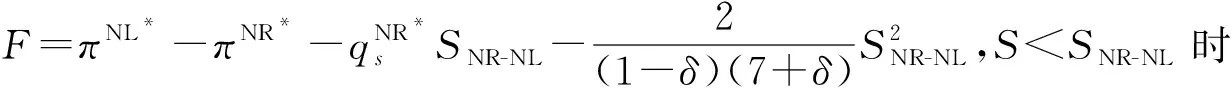

本文研究单一垄断制造商进行回收再制造的两阶段生产决策问题,以制造商两个阶段只生产销售新产品的生产决策N作为标杆模型。当制造商决定进行再制造时,会通过置换方式回收废旧产品,进行再制造品的生产和再利用(如图1),此时制造商有3种生产决策可以选择:①生产决策NR的情形,第1阶段仅销售新产品,第2阶段在销售新产品的同时,通过置换方式获得废旧产品进行再制造,并将再制造品以折扣价格销售给返还废旧产品的消费者,即“以旧换再”;②生产决策NL的情形,第1阶段仅销售新产品,第2阶段在销售新产品的同时,通过置换方式获得废旧产品进行再制造品的生产和租赁;③生产决策NRL的情形,第1阶段仅销售新产品,第2阶段在销售新产品的同时,通过置换方式获得废旧产品进行再制造,生产的再制造品部分用于“以旧换再”,部分用于再制造品租赁。对于消费者,第1阶段中,消费者根据自身对新产品的效用评价决定是否购买新产品;第2阶段,购买了新产品的消费者将有3种选择:①将废旧产品以置换价格交还给制造商,并购买再制造品,即“以旧换再”;②将废旧产品以置换价格交还给制造商后,租赁再制造品;③再次购买新产品。

1.2 基本假设

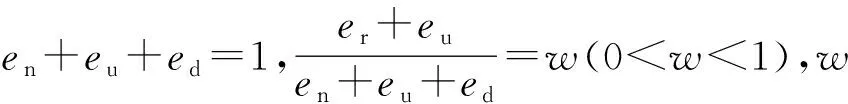

假设潜在市场规模标准化为1:

(1)参考信息产品的定价策略[19],假定每个消费者i拥有不同的预期使用频率θi,θi服从[0,1]均匀分布。

(2)在传统观念影响下,消费者对再制造品和新产品具有不同的价值感知,认为再制造品的质量和性能不及新产品[20]。因此假设消费者i在使用新产品和再制造品时获得的效用分别为θiφ和δθiφ(0<δ<1),δ表示消费者对再制造品的功能质量认可度[21],即再制造品价值折扣系数。

(3)假定消费者购买再制造品需要承担T的心理成本,消费者对于购买再制造品有损失厌恶及情感依赖[8],例如担心购买再制造品后需要承担更多的后期维修费用。租赁使得再制造品的所有权由消费者转移到制造商,制造商负责租赁产品的维护与维修,消费者不必承担这部分经济成本与心理负担。

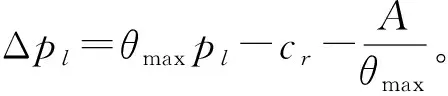

(4)假设新产品价格为pn,制造商支付A的置换价格激励消费者进行废旧产品回收,进行废旧产品回收的消费者可选择以ps的价格购买再制造品或者选择再制造品租赁。租赁模式下,消费者根据最大使用频率θmax付费使用再制造品,支付的价格为θmaxpl。

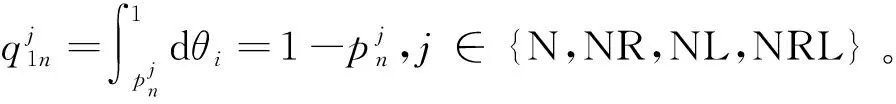

(5)假设第1阶段新产品的需求为q1n,第2阶段“以旧换再”的需求为qs,重新购买新产品的需求为q2n,再制造品租赁的需求为ql,参考消费者租赁的最大使用频率,制造商对回收的部分废旧产品进行再制造,实际进行再制造并用于租赁的再制造品总量为θmaxql。

(6)制造商生产单位的新产品与单位再制造品的成本分别为cn和cr,废旧产品被回收后只能被再制造一次。

表1 文中符号说明

结合上述感知价值和产品价格,得到消费者在不同情形下的效用。

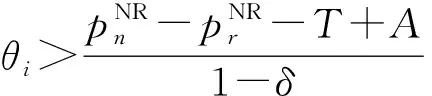

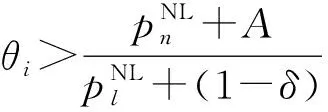

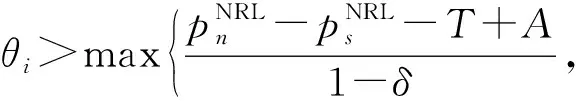

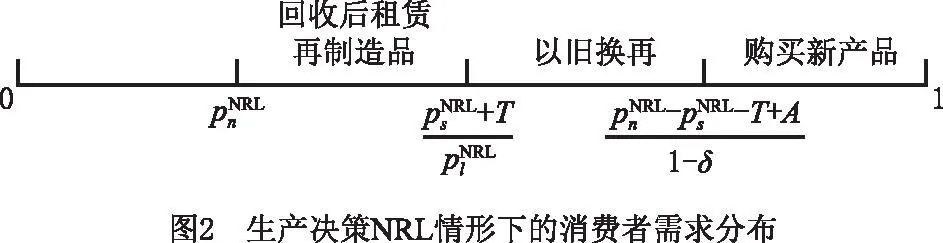

第1阶段,消费者购买新产品获得的效用为U1n=θi-pn,当Un>0时消费者选择购买新产品。第1阶段购买了新产品的消费者,在第2阶段可以进行以下选择:①“以旧换再”,消费者效用为Ur=θiδ-ps+A-T;②将废旧产品回收后进行再制造品租赁,效用为Ul=θi(δ-pl)+A;③重新购买新产品,效用为U2n=θi-pn。

第2阶段消费者的产品需求如下:

2 模型构建及分析

2.1 模型构建

消费者的产品使用频率、感知价值和产品价格等影响消费者效用,从而决定消费者的购买选择,形成不同市场情形,最终影响制造商的生产决策。制造商通过对每种产品的生产数量进行决策,达到利润最大化。制造商利润函数为:

(1)

第2阶段:

(pl-cr)-qlA+q2n(pn-cn);

(2)

(3)

s.t.

0≤q1n≤1,q2n+qs+ql=q1n,0≤ql≤q1n,

0≤qs≤q1n,0≤q2n≤q1n

(4)

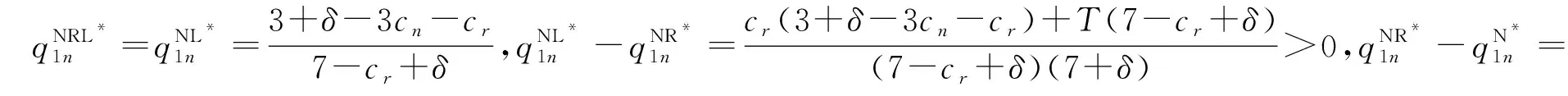

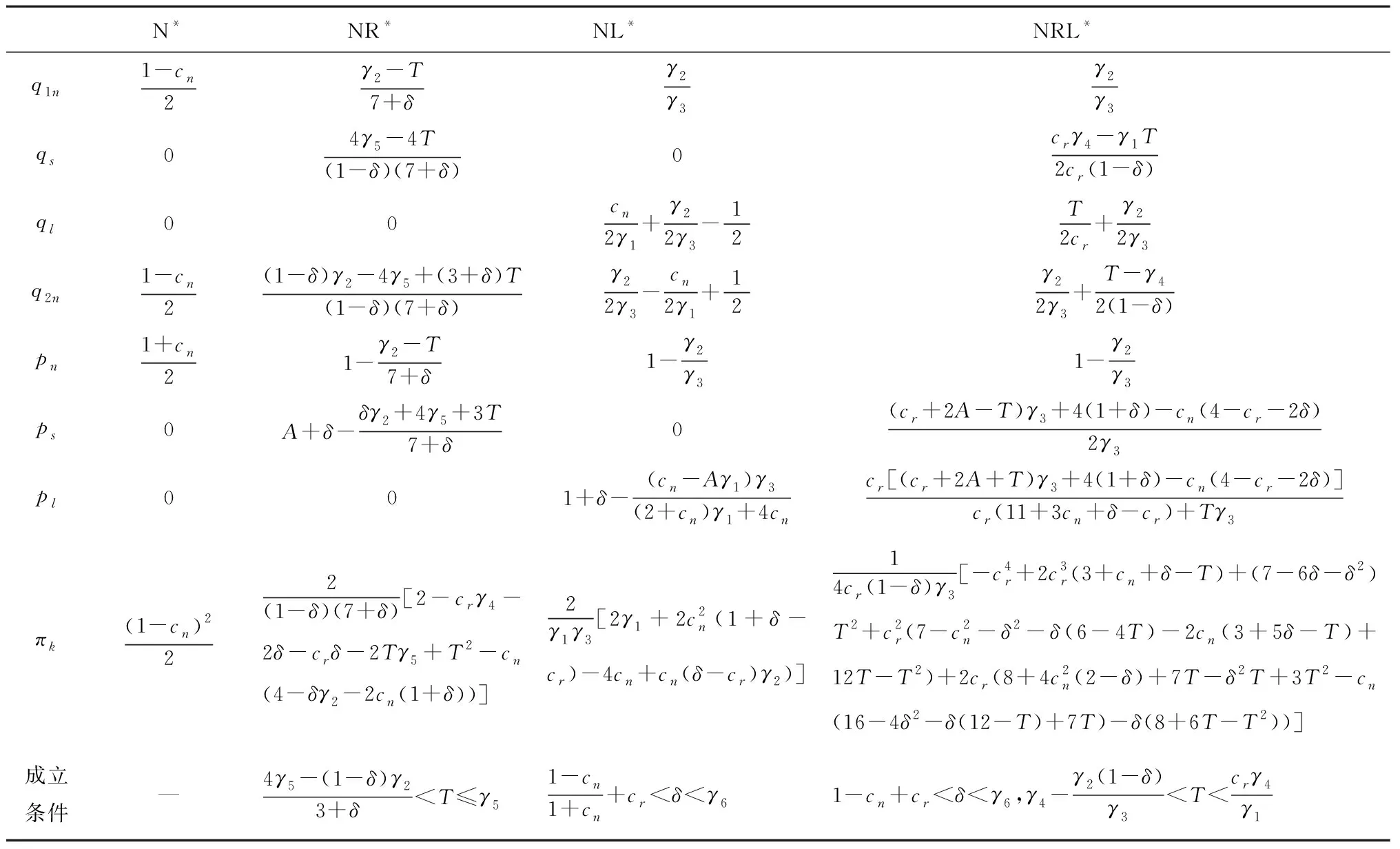

其中:约束条件(1)表示第1阶段新产品需求不超过市场总量;约束条件(2)表示第2阶段回收的废旧产品数量和再次购买新产品的数量等于第1阶段销售的新产品总量;约束条件(3)~约束条件(5)表示,第2阶段参加“以旧换再”、租赁再制造品、再次购买新产品的消费者数量不超过第1阶段购买新产品的消费者数量。根据不同生产决策下的需求函数得到逆需求函数,代入利润函数后结合约束条件、利用逆向归纳法进行求解。用j*表示生产决策j的最优解,j∈{N,NR,NL,NRL},得到制造商4种生产决策下的均衡解和成立条件,如表2所示。

表2 制造商不同生产决策下的最优解、最优利润和成立条件

2.2 模型分析

对不同情形下的均衡解进行对比分析,可得以下结论:

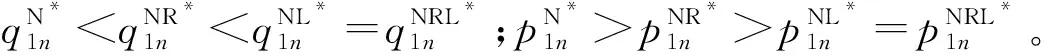

结论1说明,制造商进行再制造后,第1阶段市场上销售的新产品总量增加,新产品市场份额扩大,新产品价格下降。再制造品进入市场后,消费者选择空间变大,再制造品与新产品竞争使制造商为挽留新产品消费者不得不对新产品降价,这也说明再制造使制造商利润拥有更大的上升空间,因此制造商第1阶段有动机降低新产品价格来提高新产品销量,以便在第2阶段可以回收足够废旧产品进行再制造。另外,相比“以旧换再”,再制造品租赁对新产品市场的影响更大。

结论2“以旧换再”和再制造品租赁的价格随着置换回收价格的提高而提高,但制造商各类产品的产量和利润却与置换回收价格无关。

结论2表明,废旧产品的置换价格会直接反映到“以旧换再”和再制造品租赁价格上,最终由消费者承担,并不影响制造商的生产决策和总利润。对制造商的管理启示是,制造商可以提高置换价格来吸引消费者进行置换,从而提高消费者的回收意愿,实现产品快速回收。

结论3与生产决策N相比,制造商进行再制造会降低制造商销售新产品获得的收益。

结论3表明,在第2阶段市场规模不变的情况下,增加“以旧换再”或再制造品租赁的产品需求将导致新产品销量减少、价格降低,形成对新产品的市场挤兑。另外,“以旧换再”与再制造租赁之间也存在相互挤兑的情形,然而这种内部挤兑效应并未影响制造商的再制造积极性,再制造品总销量始终增加,即产品之间的竞争促进了市场的富有化。“以旧换再”和再制造租赁为制造商带来了更高的利润,再制造品为制造商拓展了市场份额。因此,尽管新产品业绩有所下滑,制造商仍会选择再制造。

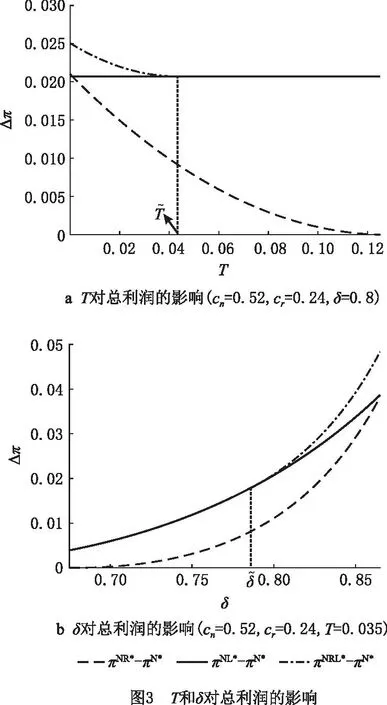

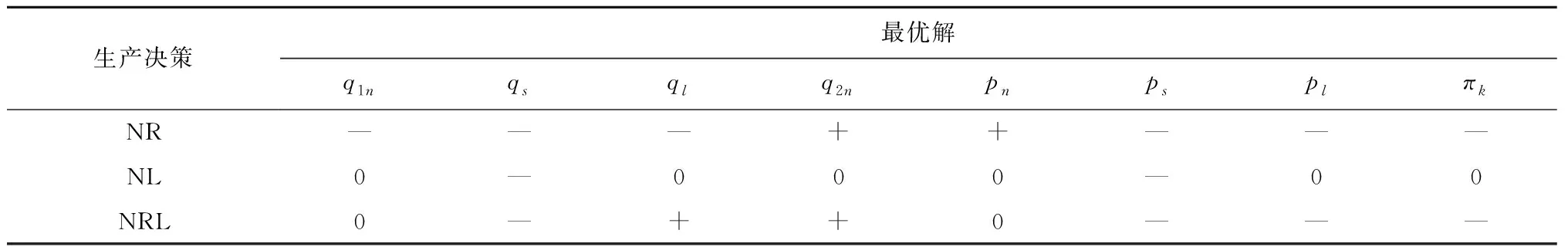

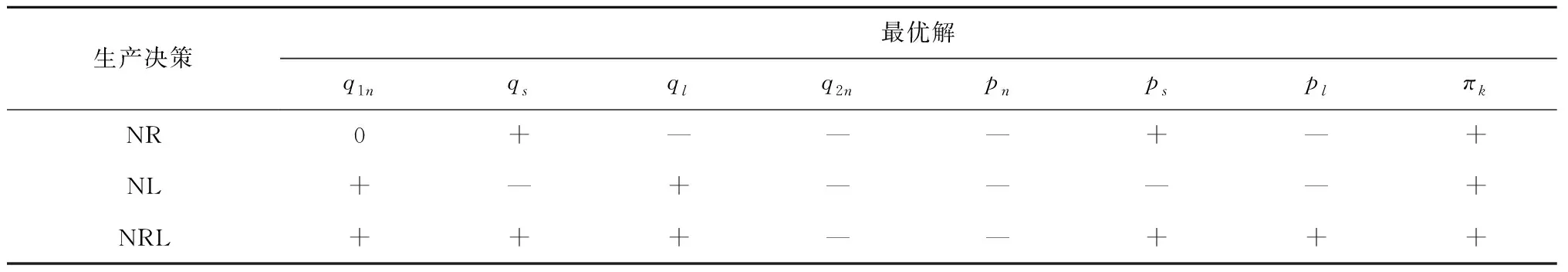

将表2中4种模型的最优解和最优利润分别对T和δ求偏导,用符号“+”“-”“0”分别表示单调增、单调减、与参数无关,得到结论5和结论6。

结论5T通过影响消费者“以旧换再”的需求对供应链产生影响,因此改变T只会影响生产决策NR与NRL中制造商的产量、定价和利润。

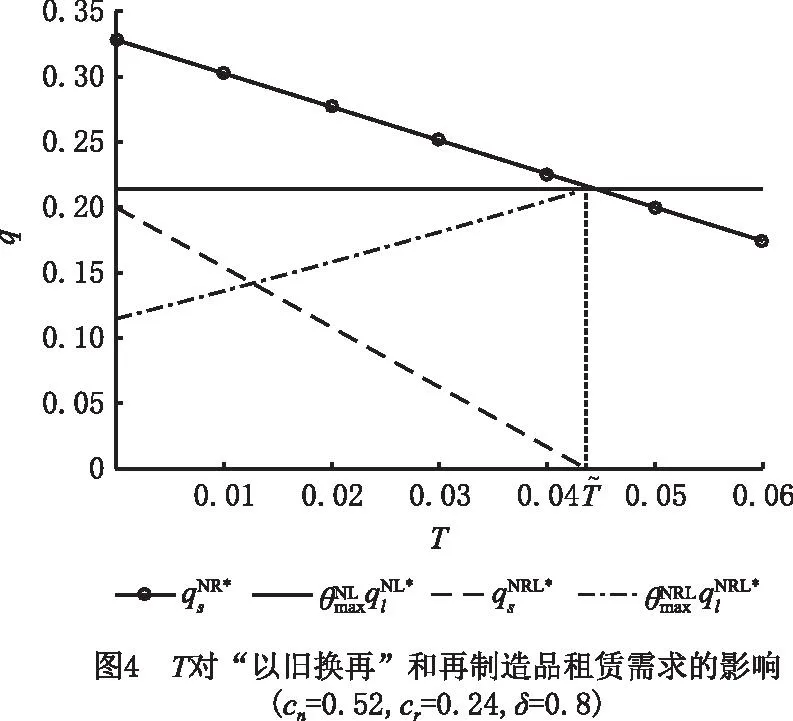

心理成本T对制造商不同生产决策各最优解及最优利润的影响如表3所示。改变T影响第2阶段市场产品结构且与制造商利润总是负相关。T一般与新产品销量和价格、再制造租赁需求正相关,与“以旧换再”需求和价格负相关。如图4所示,随着T的增加,消费者转向再制造租赁或者购买新产品,“以旧换再”需求减少,市场上用于租赁的再制造品数量增加,制造商对“以旧换再”的议价能力降低;在生产决策NR的情形中,T与第1阶段新产品销量负相关,说明制造商从“以旧换再”中获利变少,“以旧换再”消费者市场萎缩;当T高于一定阈值时,“以旧换再”无利可图,制造商将不再进行“以旧换再”。

表3 制造商不同生产决策的各最优解及最优利润随T增大变化的情况

δ对制造商不同生产决策的各最优解及最优利润的影响如表4所示。“以旧换再”、再制造品租赁的需求和制造商总利润是关于δ的增函数,第2阶段新产品市场需求和新产品价格是关于δ的减函数。当δ提高时,消费者对再制造品的支付意愿提高,再制造品对新产品的竞争替代性越大需求越大,制造商对“以旧换再”和再制造租赁的议价能力越高,价格也呈现上升趋势。再制造具有更大的利润上升空间,因此制造商第1阶段有动机通过降低新产品价格来提高销量,以便在第2阶段回收足够的废旧产品进行再制造。另外,增加δ并不总能使再制造品价格提高(如图5a)。生产决策NL情形不同于其他情形,再制造品租赁的价格随着δ的增加而降低,而租赁单位再制造品的净利润增加(如图5b),这一现象与消费者的使用频率相关。随着δ的增加,使用频率相对较高的消费者被再制造租赁吸引,使得租赁市场总量扩增,制造商为了留住并吸引更多使用频率相对较高的消费者,对租赁的再制造品进行降价。虽然降低了价格,但是进行租赁的消费者最大使用频率的边界值变大,从净利润差异来看仍然有利可图。

表4 制造商不同生产决策的各最优解及最优利润随δ增大而变化的情况

3 政府补贴、租赁固定成本与环境效益的影响

本章进一步考虑存在政府“以旧换再”补贴及制造商租赁再制造品的相关成本时,上述4种不同生产决策下制造商的最优利润和环境效益,并得出整体博弈的最终均衡结果,为制造商选择生产决策提供科学可行的理论支持。

3.1 考虑租赁固定成本和补贴的均衡

在现实中,制造商在进行再制造品租赁时会产生各种相关成本,包括租赁的场地费、管理人员的工资、产品维护成本等,本节将这类为维持制造商提供租赁产品和服务的经营能力而必须开支的成本统称为固定成本,固定成本在一定范围内不会轻易改变,因此假设再制造租赁的固定成本为F。当固定成本过高时,制造商利润将低于不进行租赁的其他生产决策,从而迫使制造商放弃再制造品租赁策略。

政府为鼓励“以旧换再”,对参与的消费者给予一定补贴,该“以旧换再”政策的出台不仅进一步扩大了废旧产品的回收渠道,还促进了再制造品的销售,提升了消费者对再制造品的接受程度和认可程度[2],而且政府补贴减少了消费者实际支付的金额,使“以旧换再”需求增加[5]。然而该政策存在制造商道德风险,制造商抬高“以旧换再”产品的价格来夺取属于消费者的利益,制造商总利润随之增加[22],即政府对“以旧换再”消费者的补贴部分转移到了制造商。

总利润增加幅度与“以旧换再”需求和政府补贴成正比,如果政府对消费者参加“以旧换再”的补贴力度很大,使得制造商“以旧换再”获得的利润高于其他生产决策,则制造商会只考虑“以旧换再”。

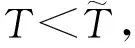

(5)

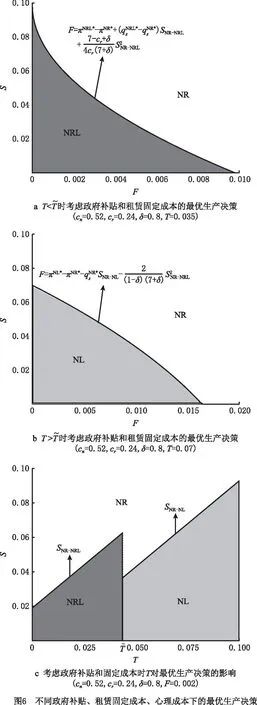

结论7存在几个影响最终均衡结果的阈值,包括消费者对购买再制造品的心理成本T、政府对“以旧换再”的补贴对制造商利润的影响,以及再制造品租赁产生的固定成本。

条件2当生产决策NRL情形下的再制造租赁固定成本F、政府的“以旧换再”补贴S满足S>SNR-NRL时(图6a白色区域),制造商采取生产决策NR利润更大,不进行再制造品租赁。

条件4当生产决策NL情形下的再制造租赁固定成本F和政府的“以旧换再”补贴S满足S>SNR-NL时(图6b白色区域),制造商采取生产决策NR利润更大,不进行再制造品租赁。

3.2 制造商不同生产决策对环境的影响

本节对比不同生产决策下,制造商的最优决策对环境的影响。产品在其生命周期的生产、使用和处置阶段都会对环境产生影响,生命周期分析(Life-Cycle-Analysis,LCA)方法常用于评估产品整个生命周期对环境的影响。根据该理论,假设单位新产品和再制造品在生产、使用、废弃(如垃圾填埋或焚烧)过程中对环境的影响恒定[11],且产品在使用和处置过程中的单位环境影响与产品是租赁还是出售无关,并假设所有产品在第2阶段结束时都被处置。

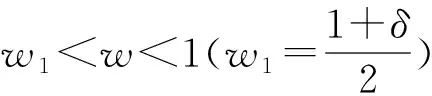

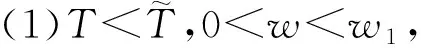

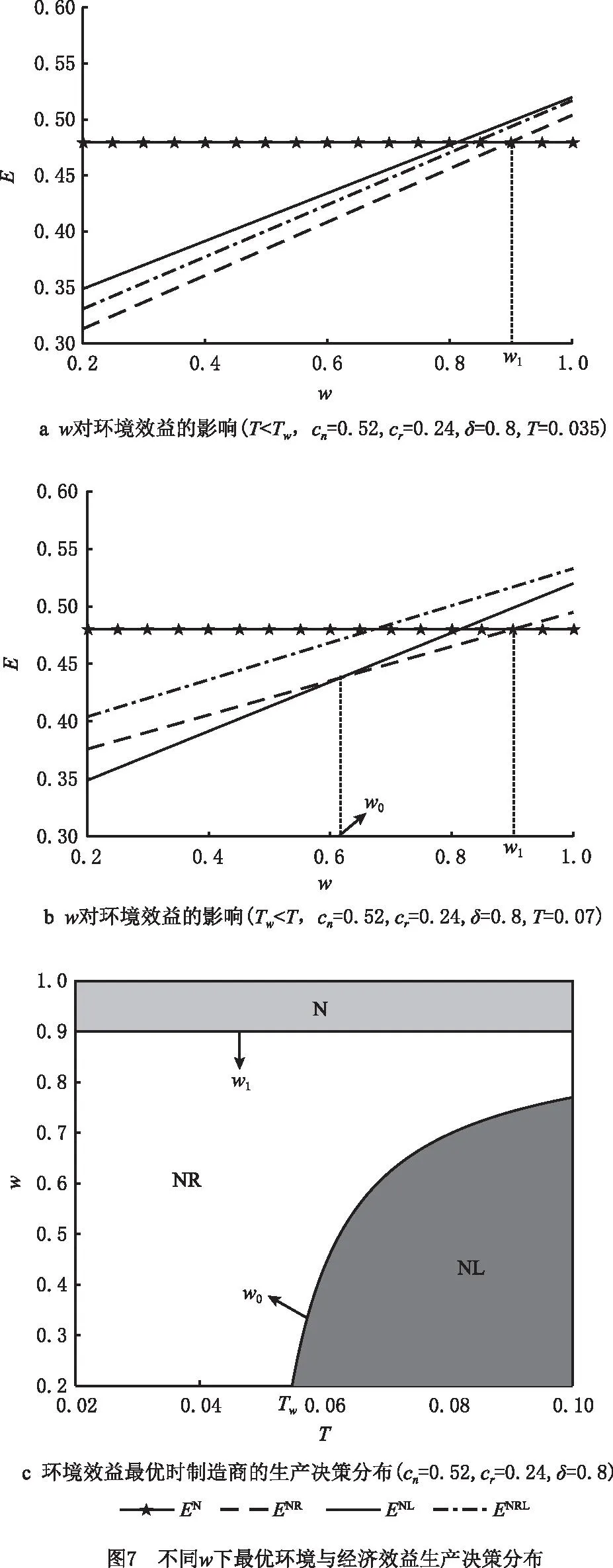

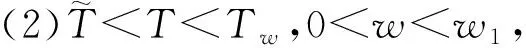

当0 结论8当T,w和政府“以旧换再”补贴S满足下列条件时,生产决策NR对环境的影响最小,制造商利润最大,制造商将选择同时销售新产品和进行“以旧换再”,即生产决策NR,此时可以实现经济效益与环境效益“双赢”。 (3)Tw 结论9当T,w和政府“以旧换再”补贴满足下列条件时,制造商采取生产决策NL对环境影响最小且利润最大,经济效益与环境效益最优。 如图7b所示,Tw 上述结论说明,政府在一定程度上可以利用“以旧换再”补贴影响制造商选择生产决策,从而使制造商在利润最大化的同时实现环境效益最优。如图7c所示,若制造商生产只在使用阶段耗能较大的产品(即该产品在使用时对环境影响大,在生产、再制造、废弃过程中对环境影响较小,如冰箱),再制造并不能使环境效益优化。此时,制造商采用生产决策N生产的产品最少,对环境的影响也最小。政府“以旧换再”补贴并不能起到对环境的正向作用,应寻求其他措施来抑制制造商的再制造行为。当产品在再制造过程中对环境产生的影响相对新产品生产过程较小或产品在废弃过程中对环境影响较大时,再制造对环境有利,政府应鼓励再制造。当消费者心理成本较高且产品w较小时,制造商将放弃“以旧换再”选择再制造品租赁,不需要补贴也能选择对环境最优的生产决策NL;当心理成本较高且w较大或心理成本较低时,制造商只进行新产品销售和“以旧换再”的环境效益最优。利益最大化目标下制造商总会进行再制造租赁,政府需要实施“以旧换再”补贴计划激励制造商进行“以旧换再”,然而随着消费者心理成本的增大,政府需要增加补贴力度,而且心理成本越高,政府对每单位“以旧换再”的补贴越高,因此在消费者对“以旧换再”心理成本很高时进行补贴并不经济,政府要转向实施其他更加经济的政策来促使制造商进行“以旧换再”。 本文考虑“以旧换再”和再制造租赁对制造商制造/再制造生产决策的影响,从制造商利润最大化的角度出发,研究了4种不同生产决策存在的阈值,以及消费者对再制造品的功能质量认可度和购买再制造品的心理成本对产品需求、制造商利润和生产决策的影响,进一步探究当存在租赁固定成本时,政府“以旧换再”补贴对制造商生产决策选择的影响及不同生产决策下的环境效益。研究发现: (1)制造商利润、“以旧换再”需求和单位再制造品净利润与功能质量认可度正相关,与心理成本负相关;当制造商进行再制造后,新产品和再制造品的总市场份额增加,虽然两阶段新产品总销量和价格,以及制造商在新产品部分的盈利均下降,但是再制造带来的利润可以弥补这部分损失,并带来更高的收益。 (2)存在一个心理成本阈值,当心理成本低于该阈值时,制造商“以旧换再”才有利可图。随着消费者对再制造品功能质量认可度的提高,制造商不进行“以旧换再”的心理成本阈值相应提高。 (3)考虑租赁的固定成本和政府“以旧换再”补贴后,政府调整“以旧换再”补贴能够影响制造商对生产决策的选择。 (4)基于LCA对环境影响的评价,衡量不同生产决策下的环境效益,发现当同时实施“以旧换再”和再制造品租赁时,不能达到环境效益最优。不同种类的产品再制造后对环境的影响也不同,如冰箱类产品进行再制造并不能显著减少对环境的影响。因此从环境效益最优的角度出发,政府可以根据产品类型调整其“以旧换再”补贴,促使制造商选择对应的利润最大化的生产决策,使经济与环境效益最优。另外,当心理成本高时,制造商采取再制造品租赁策略可以实现经济与环境效益最优;心理成本低时,政府需加大补贴激励制造商进行“以旧换再”,以达到经济与环境效益“双赢”。 本文只考虑了存在一个垄断制造商进行回收再制造的情况,且只考虑了生产者内部竞争(新产品、“以旧换再”和再制造品租赁)的情况,未来可考虑外部竞争,如制造商和第三方再制造商存在竞争的情况。另外,本文并未对制造商的再制造能力加以限制,未来可以进一步考虑再制造率约束下对制造商生产决策的影响。 附录 4种生产决策的最优解求解过程 根据需求函数求得逆需求函数: pn=1-q1n; (6) (7) (8) (9) 构建拉格朗日函数L(ql,qs,q2n)=qs(ps-cr-A)+qlθmax(pl-cr)-qlA+q2n(pn-cn)+λ1(q1n-ql-qs-q2n)+μ1ql+μ2qs+μ3q2n。式中λ1,μ1,μ2,μ3为拉格朗日因子。

4 结束语