CSAMT 在松辽盆地梅里斯地区铀矿勘查中的应用

牛禹,王培建,张正阳,谢明宏

1 核工业航测遥感中心,河北 石家庄 050002

2 中核集团铀资源地球物理勘查中心(重点实验室),河北 石家庄 050002

3 河北航空探测和遥感技术重点实验室,河北 石家庄 050002

铀作为重要的核能资源,不仅为我国核电发展提供了可靠的燃料,同时还满足了国防设施的核资源需求。因此,铀既是能源资源,更是战略资源[1-4]。有研究表明松辽盆地北部铀矿化主要受控于上白垩纪曲流河三角洲沉积体系,主要含矿层为上白垩统四方台组下段,岩性以灰绿色、灰色砂岩夹泥岩为主,其中砂岩以中粒砂岩及细粒砂岩为主[5],多呈板状、透镜状。矿体规模与砂体规模、层数等密切相关,砂体规模越大,矿化层越多,矿体规模越大,反之则规模越小[6]。但是,该套砂体在松辽盆地西部超覆带内发育情况尚不明确。

可控源音频大地电磁测深(CSAMT)是一种使用人工场源、通过改变发射频率进行测深的频率域电磁勘探方法[7],在地热勘查[8]、寻找隐伏构造[9]及煤田采空区[10]等方面具有广泛的应用。近年来,CSAMT 在鄂尔多斯盆地北西缘、柴达木盆地北缘和二连盆地砂岩型铀矿勘查中,尤其是寻找砂体[11]、圈定古河道[12]等方面取得了一定应用效果。本文即以松辽盆地梅里斯地区CSAMT 探测实例来说明其在铀矿勘查中的应用效果。

1 研究区地质概况

松辽盆地前中生代大地构造为一稳定地块[13],其是在海西褶皱带基础上发展起来的中-新生代沉积大型陆相盆地,呈NNE 方向展布的不规则菱形[14]。盆地演化经历了热隆张裂阶段(AnJ3)、裂陷阶段(K1)、坳陷阶段(K2)以及萎缩褶皱与抬升掀斜(K2末期至古近纪)等4个阶段[15-16]。

研究区位于松辽盆地西部斜坡区的西部超覆带内的梅里斯地区。西部斜坡区在盆地发展过程中长期处于区域性单斜状态[17],基底平缓向东倾斜,倾角较小[18]。在坳陷期,地层逐层向西超覆,基底岩性以海西期花岗岩为主[19],局部地区有上古生界和前古生界变质岩。盖层主要为中-新生界沉积岩(图1),自下而上发育侏罗系、白垩系、新近系以及第四系地层[20]。其中侏罗系为地堑式沉积,白垩系自下而上发育上白垩统泉头组、青山口组、姚家组、嫩江组、四方台组和明水组,新近系主要包括大安组和泰康组,第四系主要为黄土或黑色腐殖土、灰黄色松散砂层、砂砾层等。

上白垩统泉头组(K2q)为一套暗紫、紫红色泥岩和浅灰色、灰白色砂砾岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩以及粉砂岩;青山口组(K2qn)岩性为黑色、黑褐色油页岩,灰、灰绿色、棕红色泥岩,局部介形虫化石富集成层;姚家组(K2y)岩性区域上以棕红色泥岩夹灰绿色粉砂质泥岩为主,局部发育层状细砂岩;嫩江组(K2n)岩性底部为厚层的砂岩、砂砾岩夹泥岩,上部为灰黑、深灰色泥页岩。研究区找矿目标层为上白垩统四方台组(K2s)砂岩,其以粉砂岩、细砂岩和中砂岩为主,底部多为含砾砂岩。四方台组底部的砂体粒度较大,且与嫩江组不整合接触,因此嫩江组上部泥岩可作为铀成矿所必须的隔水层,亦是研究区最重要的标志层。明水组(K2m)岩性为棕红、灰绿、灰黑、灰色泥岩、砂质泥岩与灰绿色砂岩。

2 数据采集与处理

2.1 数据采集

为查明研究区大致地层结构、断裂发育以及找矿目标层四方台组的分布情况,在研究区内共布设CSAMT 测线3 条。测线方向123°,线距10 km,点距200 m(图1),测线长度共计102 km。

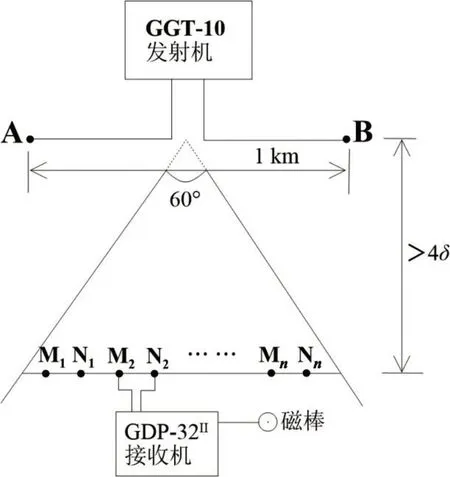

CSAMT 数据采集利用GDP—32Ⅱ多功能电法仪,采用赤道偶极装置进行TM 模式标量测量。发射偶极距AB=1 km,接收偶极距MN=100 m,收发距控制在3~4 km(图2)。发射端供电电流最小为2 A,最大为10 A,发射频率大多数介于1~8 192 Hz 之间,个别测点最小频率为0.5 Hz。

图2 梅里斯地区CSAMT 数据采集装置示意图Fig. 2 Schematic diagram of CSAMT data acquisition device in Meilisi area

2.2 数据处理

2.2.1 数据预处理

数据预处理包括数据剔除与静态校正,其中数据剔除主要是剔除进入过渡区和近区的电磁数据。CSAMT 数据进入近区的表现主要有:1)磁场振幅达到饱和[21];2)视电阻率曲线在电阻率-频率双对数曲线图上,由高频向低频呈45°的直线上升;3)阻抗相位接近于0 mrad。基于上述特征,确定本次近区数据的最低频率为2 Hz(图3),局部基底凸起地段为16 Hz。

图3 梅里斯地区近区数据特征曲线示意图Fig. 3 Schematic diagram of the characteristic curve of near-field data in Meilisi area

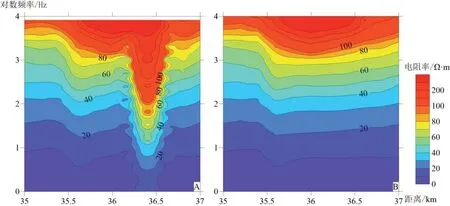

为消除静态效应引起的反演电阻率剖面上虚假的陡立低阻或高阻异常,对CSAMT 数据进行了静态校正,校正前后的电阻率剖面分别如图4A 和B 所示。

图4 梅里斯地区CSAMT 数据静态校正前后拟断面图Fig. 4 The pseudosection map of CSAMT data in Meilisi area before and after static correction

2.2.2 数据反演

为获得松辽盆地北部梅里斯地区的地电模型,采用Occam 算法对CSAMT 数据进行二维反演。由于初始模型首层厚度、圆滑系数的大小将影响反演电阻率断面的粗糙程度,同时对某些地质信息也会造成丢失或放大,进而影响成果资料解释的准确性。因此,将数据反演的首层厚度定为30 m,圆滑系数为0.5,层递增系数为1.1。

3 数据综合解释

3.1 地层电阻率特征

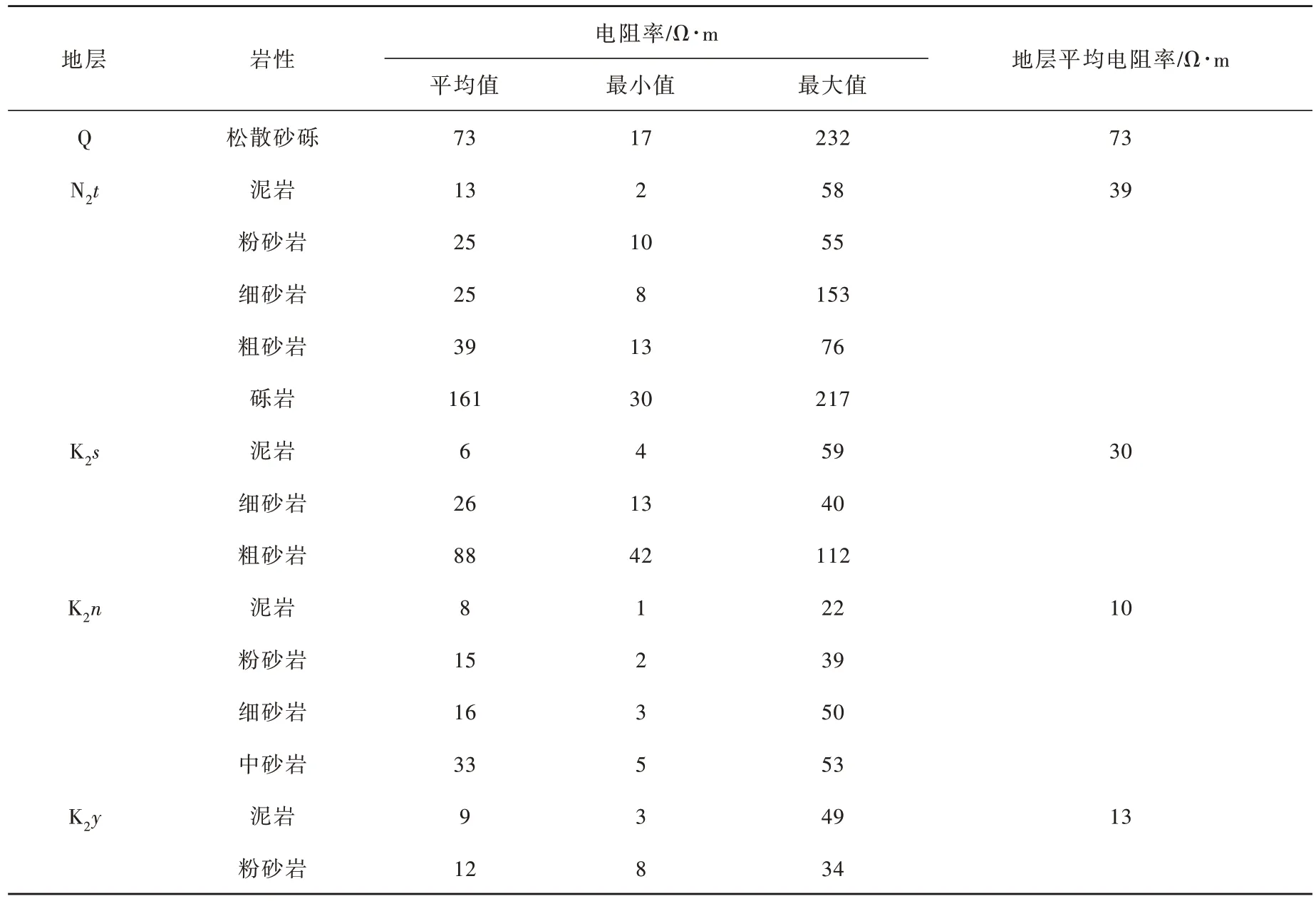

根据收集、整理的梅里斯地区测井资料可知:盆地基底表现为相对高阻,电阻率一般大于200 Ω·m,盖层中随沉积物粒级增大,电阻率随之增大,即泥岩电阻率最低,砾岩电阻率最高。其中泥岩平均电阻率介于6~13 Ω·m 之间,地质解释标志层嫩江组泥岩电阻率一般小于10 Ω·m;粉砂岩、细砂岩平均电阻率介于11~26 Ω·m 之间;中砂岩平均电阻率在不同地层中大小也不尽相同,嫩江组和姚家组中平均电阻率介于31~33 Ω·m 之间,而青山口组平均电阻率只有12 Ω·m;砂砾岩、粗砂岩的电阻率介于39~118 Ω·m 之间。目标层四方台组位于嫩江组上部,以砂岩、砂砾岩为主,表现为相对中阻特征(表1)。上述电阻率差异,为后期的数据解释提供了依据。

表1 梅里斯地区岩层电阻率统计表Table 1 Statistics of rock resistivity in Meilisi area

3.2 反演剖面标定解释

反演电阻率断面在纵向上可分为6 个电性层(图5),自上至下依次呈高阻-中高阻-中低阻-低阻-中高阻—高阻分布,结合钻孔揭露情况,建立了各电性层与地层对应关系(表2)。由表2 可知:第1 电性层反演电阻率值大于30 Ω·m,呈相对高阻特征,为第四系松散砂砾、黏土的反映;第2 电性层反演电阻率值介于22~30 Ω·m 之间,表现为相对中高阻特征,为上新统泰康组砂砾岩、砂岩的反映;第3电性层反演电阻率值介于9~22 Ω·m 之间,呈中低阻特征,为上白垩统明水组、四方台组砂岩夹少量泥岩的反映,中间夹持有呈透镜状、似层状分布的中高阻层,为粗砂、砂砾岩的反映;第4 电性特征反演电阻率值顶部小于9 Ω·m,底部大于5 Ω·m,呈低阻特征,为上白垩统嫩江组泥岩的反映;第5 电性特征反演电阻率值大于5 Ω·m,小于13 Ω·m,呈逐渐升高的趋势,为上白垩统青山口组和上白垩统姚家组砂岩的反映;第6 电性层反演电阻率值大于13 Ω·m,呈相对高阻特征,为华力西期花岗岩的反映。

表2 梅里斯地区地层(岩性)与反演电阻率断面电性层对应关系表Table 2 Corresponding relationship between strata (lithology) and inverted resistivity and electrical layer in Meilisi area

图5 梅里斯地区电性层与钻孔揭露地层对照图Fig. 5 Contrast diagram of electrical layer and borehole exposed stratum in Meilisi area

3.3 综合解释

3.3.1 剖面解释

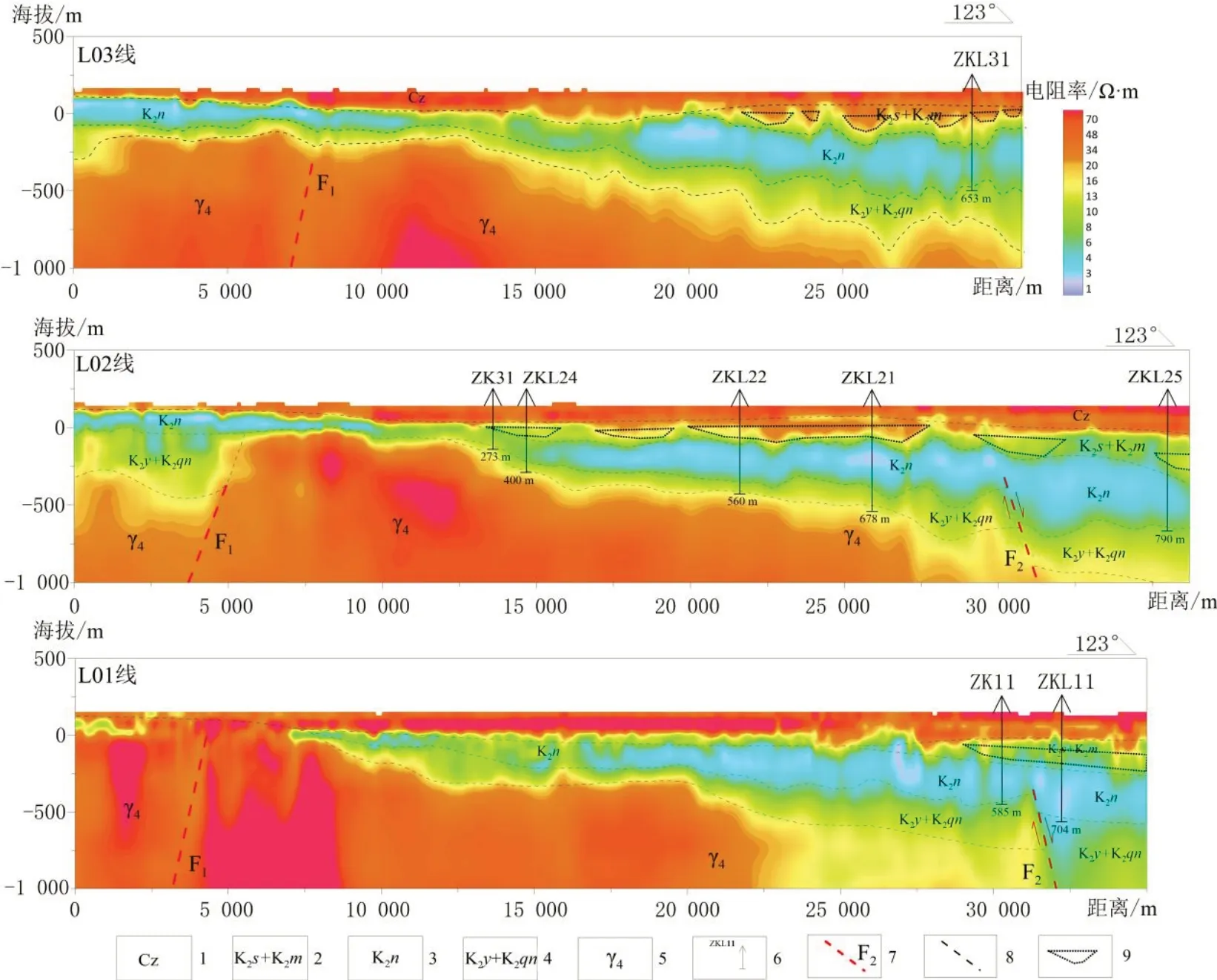

由梅里斯地区各线反演电阻率及地质解释断面图(图6)可知,在L01 线平距3 000 m、L02 线平距3 500 m 和L03 线平距7 500 m 附近,反演电阻率断面上出现低阻带特征,推断解释为断裂F1。该断裂位于梅里斯地区西部,性质为正断裂,走向NE,倾向NW,倾角较陡,切割深度均大于800 m,分析认为是嫩江—高力板断裂。在L01 线平距32 000 m、L02 线平距30 500 m 附近,反演电阻率断面上电性层厚度发生明显变化,且出现梯度带特征,推断解释为断裂F2。该断裂性质为正断层,走向NE,倾向SE,倾角较陡,切割深度大于500 m,分析认为是区域断裂嫩江—白城断裂的一条次级断裂。

图6 梅里斯地区各测线反演电阻率推断解释地质断面图Fig. 6 Geological cross section of inverted resistivity inference and interpretation for each lines in Meilisi area

断裂F1以南地层呈斜坡状向南东倾伏,且在反演电阻率断面中部存在一个连续、稳定的低阻电性层(第4电性层),顶部电阻率小于9 Ω·m,底部电阻率小于5 Ω·m,分析认为是区域标志层—嫩江组泥岩的反映。该层倾向E,倾角较缓,厚度自西向东逐渐变大,在研究区东部,沉积厚度可达400 m。

标志层上部电阻率大于9 Ω·m,小于22 Ω·m 的中阻层(第3 电性层),分析认为是明水组和四方台组的综合反映,中间夹杂的透镜状中阻体,分析认为是河道砂体的反映。该地层只在工作区的南东部出现,厚度东厚西薄,沿测线方向自南东向北西厚度逐渐变小,直至尖灭,与上覆上新统泰康组呈角度不整合接触;地表电阻率大于22 Ω·m 的高阻层,分析认为是上新统泰康组(第2电性层)和第四系(第1电性层)的综合反映,新生界整体厚度介于150~200 m 之间,其中泰康组岩性以砂砾、砂岩为主,泥岩较薄,第四系主要为松散砂砾和黏土。综合分析认为:研究区内在明水纪、四方台纪时期,沉积中心向东移动,导致明水组、四方台组在研究区南东沉积;后期泰康组又超覆于明水组之上,说明在上新统时期,沉积中心又一次向西发生偏移。

标志层下部电阻率大于5 Ω·m,小于13 Ω·m的中阻层(第5 电性层),分析认为是上白垩统青山口组和姚家组的综合反映,断面最底部电阻率大于13 Ω·m 的高阻层(第6 电性层),分析认为是基底的反映,岩性主要以花岗岩为主,电阻率最高达200 Ω·m 以上。

3.3.2 平面解释

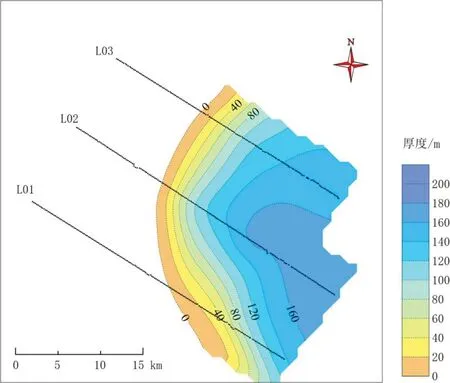

在研究区内,基底整体上呈现出“北西高,南东低”的特征(图7)。在研究区北西端存在一个凸起,凸起中心呈NE 走向,L02 线附近凸起中心处的基底埋深海拔大于50 m,自凸起中心向东西两侧逐渐减小。另外在L02线北西端存在一个上白垩统的沉积凹陷,最深处基底标高小于-600 m,埋深大于800 m;在L01 线北西端,第四系覆盖较薄,局部基底出露;在工作区的南东端,即嫩江西岸,基底埋深海拔小于-1 000 m。

图7 梅里斯地区基底起伏形态示意图Fig. 7 Schematic diagram of the undulating morphology of the basement in Meilisi area

找矿目标层上白垩统四方台组只分布于研究区的中东部,西部缺失。其与上覆地层上新统泰康组呈角度不整合接触,厚度小于180 m,且自北西向南东,自南西向北东,厚度逐渐增大(图8)。

图8 梅里斯地区上白垩统四方台组厚度图Fig. 8 Thickness contour map of Sifangtai group in Meilisi area

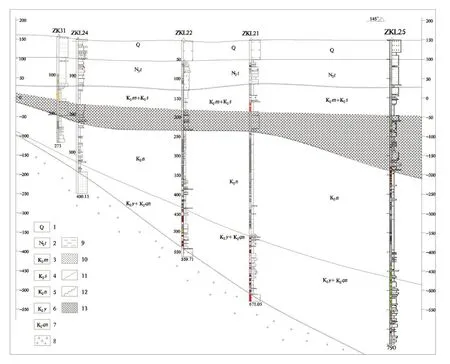

3.3.3 砂体验证情况

由于找矿目的层上白垩统四方台组砂体以河道砂体为主,岩性主要为砂砾岩、砂岩,故在反演电阻率断面图上表现为中高阻的透镜状分布,具有等值线底部呈凹形、顶部稍凸或水平、两端渐薄,反演电阻率值由中心向两端逐渐降低等特征。后期收集了研究区内施工的钻探剖面(图9),经过与反演电阻率断面进行对比可知,推断解释的四方台组砂体与钻孔揭露埋深、厚度情况基本一致。

图9 梅里斯地区ZK31-ZKL24-ZKL22-ZKL21-ZKL25 钻孔连孔剖面图Fig. 9 Connection profile of Borehole ZK31-ZKL24-ZKL22-ZKL21-ZKL25 in Meilisi area

4 结 论

通过松辽盆地西部斜坡区梅里斯地区CSAMT 资料采集、处理与反演,结合钻孔资料综合解释,获得以下认识:

1)梅里斯地区基底存在一个NE 走向的凸起,其中目标层上白垩统四方台组主要分布在该凸起的南东方向,沉积厚度自南东向北西逐渐变薄,直至尖灭,厚度介于0~180 m 之间。另外在L02 线西端存在一局部小凹陷,沉积了几百米厚的上白垩统。

2)梅里斯地区断裂主要发育有断裂F1和断裂F2,其中F1走向NE,倾向NW,F2走向NE,倾向SE。

3)梅里斯地区上白垩统四方台组砂体只分布于研究区的中东部,断面上呈不连续分布,其厚度小于180 m,且自北西向南东厚度逐渐增大。